Вешение линий

Лекция №4

1. Понятие о вешении линий. Различные способы провешивания в равнинной местности

2. Вешение линий через препятствия и на пересеченной местности

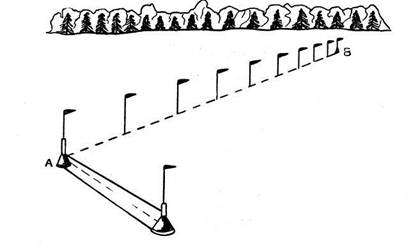

1.Если прямая линия больше 200 м, то для точности и удобства измерения необходимо на ней поставить несколько промежуточных вех, при через каждые 100 м так, чтобы все они стояли точно на этой линии в створе (рис). Такая работа называется вешением линии.

При вешении для большей точности следует пользоваться биноклем: зрительной трубой. Особенно тщательно следует вешить при овражистой, пересеченной местности, когда можно легко сбиться с прямой линии. Для вешения нужно иметь совершенно прямые вехи и ставить их строго вертикально. Если крайние точки на линии уже имеются и одна точка

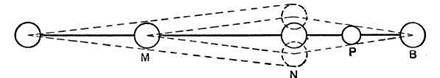

Наоборот, если попробовать устанавливать вехи от себя, от начальной вехи А к конечной В, то первая же веха М будет мешать точной установке второй вехи N (из-за своей толщины), вторая помешает точно поставить третью Р, и линия может получиться не прямая, а ломаная (рис. 2).

Рис.2. Вешение прямой линии

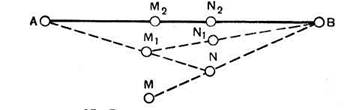

2. Если одна точка В не видна из другой А из-за возвышенности(рис. 3), следует сначала посредине линии установить дополнительные точки и от них в обе стороны, к началу и к концу линии, закончить вешение.

Рис. 3. Вешение через возвышенность

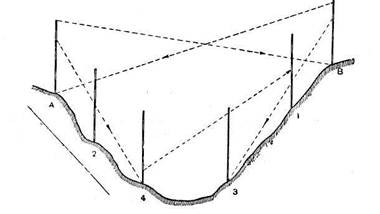

Угломерный инструмент передвигают перпендикулярно к данной линии, устанавливают несколько раз и ищут такую точку, на которой инструмент покажет угол в 180°, т. е. укажет, что он стоит на прямой линии. Вехами эта задача решается и не так точно, как инструментом, и не так быстро. Нужно взять две добавочные вехи М и N и поставить их примерно на линии метров на 50 друг от друга, после этого от первой вехи М устанавливать вторую веху N в створе на конечную точку В; теперь из второй вехи N станет видно, находится ли первая веха М на прямой линии или нет; если не находится, — первую веху М передвигают и устанавливают в створ на начальную веху А, соответствующим образом передвигают вторую вспомогательную веху — в зависимости от нового положения первой вехи; потом снова поправляют первую веху и т. д. до тех пор, пока обе вехи не будут стоять строго на прямой линии между крайними точками. Особенную тщательность следует проявлять при вешении через овраги, в лесу и по холмистой местности: здесь легко уйти в сторону, так как трудно держаться в створе 3—4 вех сразу и так как здесь имеет большое значение вертикальность вех; через овраги приходится вешить не по всей вехе, а по ее вершине, которая и должна быть строго на вертикальной линии над низом вехи (рис. 4).

Рис. 4. Вешение линий через овраг

В лесу вешение следует производить по вешкам, которые на местеприготовляют из молодого леса длиной 1,5—2 м, толщиной 2—3 см и

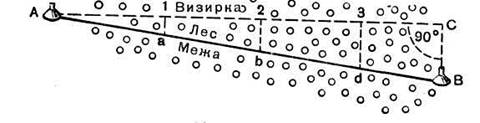

Рис. 5. Вешение в лесу

направлению к точке В наудачу, на слух. Прорубив узкую прямую визирку, по ней промеряют линию и подходят к точке В, но несколько в сторону, в точку С.

Расстояние ВС измеряется. После этого нетрудно на линии АВ наметить ряд точек a,b и т. д. по точкам 1, 2 и т. д., откладывая от точек 1, 2 и т. д. промеры 1—а, 2—b и т. д., которые будут равняться промеру ВС, умноженному на отношения А-1 к АС, А-2 к АС и т. д. Потом между точками А, а, b и В прорубаются визирки

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Назовите способы вешения линий и их выполнение.

Положение прямой линии на местности

определяется двумя вехами, поставленными на ее концах. Если линию требуется обозначить более подробно, то ее необходимо провешить, то есть выставить на ней ряд промежуточных вех так, чтобы они находились в створе линии – в одной вертикальной плоскости, проходящей через данную линию. Необходимость в вешении линии возникает преимущественно при их измерении. Вехи обычно устанавливаются через каждые 100–200 м в равнинной и через 20–100 м в холмистой местности, в зависимости от видимости ранее выставленных вех. Вешение линий может производиться на глаз и инструментально, с помощью теодолита.

Рассмотрим основные случаи вешения линий.

Вешение линии между двумя данными точками. Пусть требуется провешить линию АВ (рисунок 6.1), причем точки А и В взаимно видимы и обозначены вехами. Если вешение производится на глаз, то наблюдатель становится на продолжении линии АВ возле точки А, а помощник по указанию наблюдателя выставляет последовательно ряд вех (1, 2, 3 и т. д.) так, чтобы все они находились в створе линии АВ. Вехи при этом устанавливают отвесно

Рисунок 6.1 – Вешение линии между двумя точками

Вешение линии можно производить в направлении «на себя» и «от себя». Вешение на себя дает более точные результаты, так как при этом ранее выставленные вехи не закрывают последующих.

Продолжение линии по двум данным точкам. Если требуется, например, продолжить линию А-4 (см. рисунок 6.1), то вешение следует производить на себя, отступая назад по продолжению линии, и выставлять в створе линии последовательно вехи 3, 2 и т. д. В этом случае вешение может выполнить один наблюдатель без помощника.

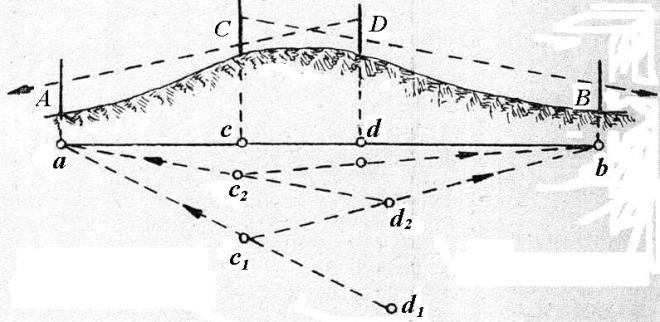

Вешение линии с недоступными точками или через гору. Если требуется провешить линию между недоступными точками А и В (рисунок 6.2), или когда между ними находится возвышенность, не позволяющая видеть из одной точки другую, то путем последовательного приближения к линии выставляют в створе линии одновременно две вехи – C и D. Рабочие, которые выставляют эти вехи, должны последовательно перемещаться относительно друг друга до тех пор, пока правый рабочий не дойдет до створа DCA, а левый – до створа CDB. Схема перемещения рабочих показана на рисунке 6.2.

В случае когда возвышенность между точками А и В такова, что не позволяет найти место, из которого двоим были бы видны концы линии, то установку вех путем последовательного приближения к створу линии делают три человека. Схема их перемещения представлена на рисунке 6.3.

Рисунок 6.2 – Вешение линии через гору

Рисунок 6.3 – Вешение при помощи трех человек

Вешение линии через овраг. При вешении линии через глубокий и широкий овраг или долину порядок установки вех бывает различный, в зависимости от расположения данных точек А и В и характера склонов оврага. Вешение линии через овраг показано на рисунке 6.4. Последовательность установки вех указана их нумерацией.

Рисунок 6.4 – Вешение через овраг

16. Расскажите порядок измерения линии на местности землемерной лентой.

Измерение ведут два мерщика – передний и задний. Второй (задний) берет себе одну шпильку, а первый – все остальные (10 или 5) и, разматывая ленту, идет по линии. Задний ставит шпильку в начальную точку, зацепляет за нее конец ленты и показывает переднему, как уложить ленту в створ. Находясь в створе линии, передний мерщик встряхивает ленту, укладывает ее на землю и вставляет шпильку в переднюю прорезь ленты.

Выполнив первую укладку ленты, задний мерщик вынимает из земли шпильку, а передний аккуратно выводит ленту из зацепления со шпилькой и оставляет последнюю в земле. Взяв ленту за ручки, мерщики идут вперед по заданной линии и останавливаются тогда, когда задний мерщик подходит к шпильке, оставленной в земле передним. Описанным выше способом откладывают вторую ленту. В дальнейшем мерщики повторяют свои действия до тех пор, пока передний не израсходует все шпильки; задний передает ему собранные шпильки, кроме одной, находящейся в земле, и они продолжают измерение. Число передач шпилек отмечают оба мерщика.

Подойдя к конечной точке, они отсчитывают остаток с точностью до 0,01 м (расстояние между последней шпилькой и концом линии) и подсчитывают длину линии.

Линию обязательно измеряют в обратном направлении и из двух результатов, если они сходятся в пределах допуска, вычисляют среднюю длину Dcp и добавляют к ней поправку за компарирование ленты.

Источник

Вешение линий

Положение прямой линии на местности определяется двумя вехами, поставленными на ее концах. Если линию требуется обозначить более подробно, то ее необходимо провешить, то есть выставить на ней ряд промежуточных вех так, чтобы они находились в створе линии – в одной вертикальной плоскости, проходящей через данную линию. Необходимость в вешении линии возникает преимущественно при их измерении. Вехи обычно устанавливаются через каждые 100–200 м в равнинной и через 20–100 м в холмистой местности, в зависимости от видимости ранее выставленных вех. Вешение линий может производиться на глаз и инструментально, с помощью теодолита.

Рассмотрим основные случаи вешения линий.

Вешение линии между двумя данными точками. Пусть требуется провешить линию АВ (рисунок 6.1), причем точки А и В взаимно видимы и обозначены вехами. Если вешение производится на глаз, то наблюдатель становится на продолжении линии АВ возле точки А, а помощник по указанию наблюдателя выставляет последовательно ряд вех (1, 2, 3 и т. д.) так, чтобы все они находились в створе линии АВ. Вехи при этом устанавливают отвесно.

Рисунок 6.1 – Вешение линии между двумя точками

Вешение линии можно производить в направлении «на себя» и «от себя». Вешение на себя дает более точные результаты, так как при этом ранее выставленные вехи не закрывают последующих.

Продолжение линии по двум данным точкам. Если требуется, например, продолжить линию А-4 (см. рисунок 6.1), то вешение следует производить на себя, отступая назад по продолжению линии, и выставлять в створе линии последовательно вехи 3, 2 и т. д. В этом случае вешение может выполнить один наблюдатель без помощника.

Вешение линии с недоступными точками или через гору. Если требуется провешить линию между недоступными точками А и В (рисунок 6.2), или когда между ними находится возвышенность, не позволяющая видеть из одной точки другую, то путем последовательного приближения к линии выставляют в створе линии одновременно две вехи – C и D. Рабочие, которые выставляют эти вехи, должны последовательно перемещаться относительно друг друга до тех пор, пока правый рабочий не дойдет до створа DCA, а левый – до створа CDB. Схема перемещения рабочих показана на рисунке 6.2.

В случае когда возвышенность между точками А и В такова, что не позволяет найти место, из которого двоим были бы видны концы линии, то установку вех путем последовательного приближения к створу линии делают три человека. Схема их перемещения представлена на рисунке 6.3.

Рисунок 6.2 – Вешение линии через гору

Рисунок 6.3 – Вешение при помощи трех человек

Вешение линии через овраг. При вешении линии через глубокий и широкий овраг или долину порядок установки вех бывает различный, в зависимости от расположения данных точек А и В и характера склонов оврага. Вешение линии через овраг показано на рисунке 6.4. Последовательность установки вех указана их нумерацией.

Рисунок 6.4 – Вешение через овраг

Длинные линии (километр и более) следует вешить с помощью бинокля или инструмента, снабженного зрительной трубой.

Источник

ВЕШЕНИЕ ЛИНИИ

ВЕШЕНИЕ ЛИНИИ, обозначение линии местности при геодезической съёмке посредством постановки на ней отвесно вех — деревянных шестов дл. в 2-4 м, толщиною ок. 3 см (рис., 1, линия АВ). Вертикальная плоскость, проходящая через линию, к-рую вешат, называется створом линии. При вешении удобно пользоваться вехами, окрашенными попеременно в 2 цвета, белый и красный, с металлическими наконечниками. Для лучшей видимости к верхней части вехи иногда прикрепляют цветной флажок. Основная цель В. л. — облегчить и уточнить измерение линий. К вешению прибегают также при осуществлении на местности разного рода проектов (обозначение направления дороги, канала, просеки, линии электропередачи и т. п.). Обычно вехи устанавливают через 100 — 200 м, на пересечённой местности — через 20 — 100 м. В. л. производится либо на глаз, либо при помощи зрительной трубы, в частности, бинокля. Линии значительной дл. вешат при помощи спец. инструмента, снабжённого трубой с большим увеличением (алиниометр, иначе алинеатор).

Вешение линии

Различают 2 основных случая В. л.: 1) продолжение линии (рис., 1, вехи 11 и В находятся на продолжении линии А — 10); 2) установку вех в створе между ? точками (рис., 1, вехи 1 — 11, установлены между точками А и В). В простейшем случае В. л. может быть проведено одним лицом. В. л. производят «на себя», начиная с дальнего конца линии, т. е. при нахождении вешильщика в точке А (рис., 1) следует поставить сначала веху 11, затем 10 и т. д. Вешение «от себя», с ближнего конца к дальнему, даёт менее точные результаты. Вставка вех в створ между 2 недоступными точками А и В (рис., 2) на ровной и открытой местности проводится двумя лицами. Один из вешильщиков, стоя в точке 1, выбираемой на глаз возможно ближе к створу АВ, перемещает другого в створ 1 — А в точку 2, после чего 2тй. вешильщик передвигает 1-го из положения 1 в 3 (створ 2 — В) и т. д.

Линия будет провешена, если каждому вещильщику будет казаться, что веха, к-рую держит др., закрывает расположенную за ней недоступную точку.

При вешении через гору минимальное число вешильщиков — 3; они видят друг друга, причём ср., расположенному на вершине, видны вехи на конечных точках провешиваемой линии (рис., 3, точки А и В). Ср. вешильщик, стоя на точке 1, ставит двух других соответственно в точки 2 (створ 1 — А) и 3 (створ 1 — В). Расположенные в этих точках вешильщики передвигают ср. в положение 4 (створ 2-3) и т. д. При вешении через овраг (рис., 4)вехи ставятся то на одном, то на др. склоне оврага примерно в порядке нумерации их на рисунке. Применение теодолита (см. Теодолитная съёмка) или др. угломерного инструмента значительно уточняет вешение линий.

Литература — см. Геодезия.

- Сельскохозяйственная энциклопедия. Т. 1 (А — Е)/ Ред. коллегия: П. П. Лобанов (глав ред) [и др.]. Издание третье, переработанное — М., Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1949, с. 620

Источник