- Основные способы словообразования в русском языке

- п.1. Понятие словообразования

- п.2. Приставочный способ словообразования

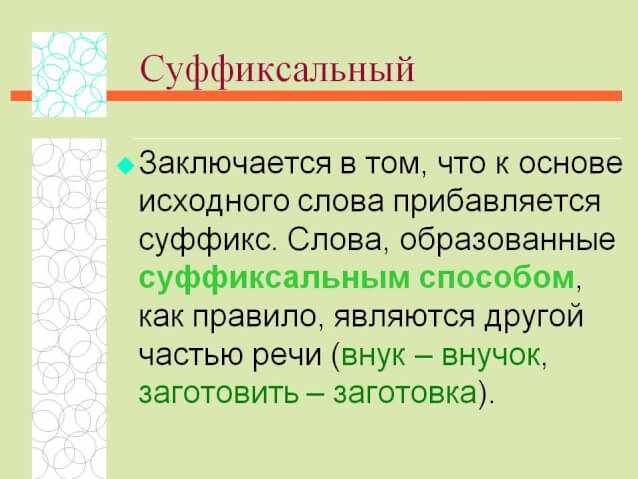

- п.3. Суффиксальный способ словообразования

- п.4. Приставочно-суффиксальный способ словообразования

- п.5. Бессуффиксный способ словообразования

- п.6. Переходной из одной части речи в другую

- п.7. Сложение

- Суффиксальный способ образования слов. Примеры

- Суффикс — словообразовательная морфема

- Суффиксальный способ образования существительных

- Суффиксальный способ образования прилагательных

- Суффиксальный способ образования глаголов

- Суффиксальный способ образования наречий

- Правила образования слов в современном русском языке

- Образование слов в современном русском языке — особенности

- Основные морфологические и неморфемные способы

- Морфологические способы словообразования

- Приставочный способ

- Суффиксальный способ

- Приставочно-суффиксальный способ

- Бессуффиксный способ

- Сложение из двух слов

- Переход одной части речи в другую

- Неморфологические (неморфемные) способы словообразования

- Таблица с примерами

Основные способы словообразования в русском языке

п.1. Понятие словообразования

Основной путь пополнения словарного состава русского языка – словообразование.

Словообразовательная пара – это два однокоренных слова, одно из которых непосредственно образовано от другого: желать → желание, грамотный → безграмотный.

Словообразовательная цепочка – это ряд однокоренных слов, которые последовательно образуются друг от друга. Словообразовательная цепочка состоит из трёх и более родственных слов: соль → солить → пересолить → пересоленный.

Все слова одного корня составляют словообразовательные гнёзда. Вначале выстраиваются пары, затем цепочки и наконец гнездо.

Существуют разные способы образования слов.

п.2. Приставочный способ словообразования

Новые слова могут образовываться путём прибавления приставки к исходному слову. Такой способ образования слов называется приставочным: думать → вы думать, город → при город, туда → от туда.

п.3. Суффиксальный способ словообразования

Образование слов с помощью суффикса называется суффиксальным способом словообразования. Прибавление суффикса к исходной основе создаёт основу нового слова с новым значением: жёсткий → жестк оват ый, дом → дом ишк о, горький → горьк о , летать → лёт чик .

п.4. Приставочно-суффиксальный способ словообразования

Слова могут быть образованы с помощью одновременного присоединения приставки и суффикса. В этом случае приставка и суффикс вносят в новое, образованное слово одно значение. Такой способ словообразования называется приставочно-суффиксальным: окно → под окон ник , стакан → под стакан ник , одеяло → под одеяль ник , свеча → под свеч ник – приставка и суффикс придают слову значение «то, что находится под…».

п.5. Бессуффиксный способ словообразования

От глаголов и прилагательных могут образовываться существительные с помощью нулевого суффикса. Такой способ образования называется бессуффиксным или безаффиксным: прилететь → прилёт , бежать → бег , выходить → выход , свистеть → свист , синий → синь .

п.6. Переходной из одной части речи в другую

В русском языке есть способ словообразования, при котором происходит переход слов одной части речи в другую: пожарный (прил.) шланг → пожарный (сущ.) в каске, мороженое (прил.) мясо → фруктовое мороженое (сущ.).

п.7. Сложение

Сложение представляет собой способ словообразования, при котором происходит объединение исходных частей двух (и более) слов с помощью соединительных гласных о, е или без них, с одновременным присоединением суффикса или без него: голубые глаза → голубоглазый; пар, ходить → пароход; много лет → многолет н ий; острый ум → остроум н ый; Древняя Русь → древнерус ск ий.

Источник

Суффиксальный способ образования слов. Примеры

Суффиксальный способ образования — это создание производного слова путем присоединения к производящей основе словообразовательного суффикса. Суффиксальный способ употребляется для образования существительных, прилагательных, глаголов, наречий.

Новые слова появляются на основе уже существующих слов и словосочетаний с помощью различных морфем и их комбинаций. Если в этом процессе пополнения словарного запаса русского языка участвует суффикс, то речь идет о суффиксальном способе образования.

Суффикс — словообразовательная морфема

Суффиксальный способ образования новых слов заключается в том, что к производящей основе слова присоединяется суффикс.

Суффикс — это значимая часть слова, которая находится после корня и служит для образования новых слов.

- книга → книжка,

- книга → книжный,

- книга → книжник.

Различаем формообразующие и словообразовательные суффиксы.

Формообразующие суффиксы, как уже следует из самого их названия, образуют только формы слов:

- красивый — красивее (форма сравнительной степени прилагательного),

- бежать — бежал (форма прошедшего времени глагола),

- время — времена (форма множественного числа существительного).

Здесь нет словообразования. Слово приобретает другую грамматическую форму, оставаясь по сути одной и той же лексической единицей языка.

Словообразовательные суффиксы, присоединяясь к производящей основе исходного слова, создают новые лексемы.

Сравним:

- красивый → красивость,

- бежать → бег ,

- время → временной.

Суффиксальный способ действует в образовании слов всех основных частей речи. Каждой части речи присущи свои словообразовательные суффиксы. Суффиксальный способ востребован в образовании слов внутри определенной части речи. Но чаще он образует слова другой части речи:

- глаз (сущ.) → глазастый (прил.),

- синий (прил.) → синеть (глагол),

- весёлый (прил.) → весело (наречие),

- ау (междометие) → аукать (глагол).

| От какой части речи образуется | Суффикс | Что может быть образовано |

|---|---|---|

| Существительное | щик, чик, ник, ец | существительное |

| Существительное | н, ск, ан, ян, ист, ов, ин, оват, чив, лив | прилагательное |

| Существительное, прилагательное | а, ну, и, е, нича, ирова, изирова | глагол |

| Глагол | ова, ева, ива, ыва, ва | глагол |

| Прилагательное | о, е, и | наречие |

Суффиксальный способ образования существительных

Целый ряд словообразовательных суффиксов создают новые слова на базе производящих основ существительных, прилагательных и глаголов.

С помощью продуктивных суффиксов -к-, -иц-, -ниц- от существительных мужского рода образуются наименования лиц женского пола и самок животных:

- теннисист → теннисистка,

- студент → студентка,

- владелец → владелица,

- учитель → учительница,

- тигр → тигрица,

- лев → львица.

Суффиксы -ник-, -чик-, -щик-, -ец- от основ существительных и глаголов образуют название лица, занимающегося каким-либо видом деятельности:

- лес → лесник,

- лыжа → лыжник,

- дача → дачник,

- переплетать → переплётчик,

- разведать → разведчик,

- нормировать → нормировщик,

- барабан → барабанщик,

- кормить → кормилец.

Наименования предметов и приспособлений, скопление однородных предметов обозначают существительные, образованные с помощью суффикса -ник-/-ниц-:

- соус → соусник,

- багаж → багажник,

- вопрос → вопросник,

- творог → творожница,

- цвет → цветник,

- ягода → ягодник,

- осина → осинник,

- черника → черничник.

От основ прилагательных суффиксы -от-/-ет, -ость-/-есть, -изн-, -ин- образуют названия качеств и отвлеченных признаков предметов:

- добрый → доброта,

- нищий → нищета,

- жёлтый → желтизна,

- седой → седина,

- смелый → смелость,

- свежий → свежесть.

- похожий → похожесть.

Множество существительных, обозначающих предмет, процесс действия или его результат, образуются от глагольных основ с помощью продуктивного суффикса -к-:

- попытаться → попытка,

- прополоть → прополка,

- перегородить → перегородка,

- покрасить → покраска,

- задвигать → задвижка.

Обратим внимание, что такие отглагольные существительные имеют в морфемном составе приставку, которая досталась им от производящего глагола. Важно правильно определить суффиксальный, а не префиксальный способ образования, в чем поможет составленная словообразовательная цепочка:

- двигать → задвигать → задвижка,

- красить → покрасить → покраска.

Множество отвлеченных существительных образует от бесприставочных и приставочных глаголов суффикс -ни-/ени-:

- рубцеваться → рубцевание,

- полоскать → полоскание,

- заживить → заживление,

- удивить → удивление,

- восстановить → восстановление.

Суффиксальный способ образования прилагательных

Суффиксальный способ используется в образовании однокоренных прилагательных со значением признака или свойства, относящегося к предмету:

- река → речной,

- окно → оконный,

- салат → салатный,

- осень → осенний.

Слова этой части речи активно образуются от имен существительных с помощью суффиксов:

-ан-/ян-, -ин-, -онн-/енн-, -ск-, -ист-, -ат-, -аст-, -ив-/ев-, -лив-

- береста → берестяной,

- рожь → ржаной,

- лебедь → лебединый,

- торжество → торжественный,

- солома → соломенный,

- село → сельский,

- золото → золотистый,

- горло → горластый,

- нос → носатый,

- игра → игривый,

- плюш → плюшевый,

- удача → удачливый.

Огромный пласт прилагательных образован суффиксальным способом от однокоренных глаголов несовершенного и совершенного вида:

- рвать → рваный,

- драть → драный:

- жарить → жареный,

- квасить → квашеный,

- одарить → одарённый,

- удивить → удивленный.

Суффикс -л- продуктивен в образовании прилагательных от глаголов, обозначающих процесс:

- гнить → гнилой,

- спеть → спелый,

- зреть → зрелый,

- уметь → умелый.

Суффиксальный способ образования глаголов

От существительных и прилагательных с непроизводной основой суффиксальным способом образованы глаголы:

- голубой → голубеть,

- белый → белеть, белить,

- богатый → богатеть,

- старый → стареть,

- ржавый → ржаветь,

- завтрак → завтракать,

- сверло → сверлить,

- козырь → козырять.

Суффикс -ова-/-ева- участвует в образовании глаголов от существительных:

- тоска → тосковать,

- танец → танцевать.

Бесприставочные глаголы совершенного вида образуют парные им глаголы несовершенного вида:

- решить → решать,

- пленить → пленять,

- бросить → бросать.

Суффиксальным способом от приставочных глаголов совершенного вида образуются глаголы несовершенного вида:

- разгадать → разгадывать,

- рассказать → рассказывать,

- утаить → утаивать,

- настоять → настаивать.

Ряд глаголов образовано с помощью суффиксов от междометий и звукоподражательных слов:

- о → окать,

- ох → охать,

- хи-хи → хихикать,

- мяу → мяукать,

- гав → гавкать,

- тик-тик → ти́кать,

Суффиксальный способ образования наречий

Многие наречие являются производными от существительных, прилагательных, числительных и местоимений.

Суффиксальным способом образуются качественные наречия от прилагательных:

- громкий → громко,

- близкий → близко,

- певучий → певуче.

От прилагательных с суффиксом -ск- образуются наречия с помощью суффикса -и-:

- дружеский → дружески,

- человеческий → человечески,

- рыцарский → рыцарски.

Архаичный суффикс -жды образовал следующие наречия от количественных числительных:

- один → однажды,

- два → дважды,

- три → трижды,

- четыре → четырежды.

Источник

Правила образования слов в современном русском языке

Образование слов в современном русском языке — особенности

Словарный состав русского языка рассматривается в разделе лингвистики, именуемом «лексикой». Лексика в какой-то степени явление живое, поскольку она постоянно развивается, обогащаясь новыми словами. Развитие осуществляется как через заимствования, так и через следующие способы образования новых слов:

- морфологический;

- лексико-синтаксический;

- морфолого-синтаксический;

- лексико-семантический.

Представленные выше разновидности делятся на две группы: морфологические и неморфемные разновидности словообразования.

Основные морфологические и неморфемные способы

Морфологический способ базируется на взаимодействии морфем, к которым относятся приставки, корни, суффиксы и окончания. Необходимо сразу отметить, что окончания в словообразовании не участвуют, поскольку являются формообразующей морфемой.

К неморфемным относятся те виды словообразования, где новые слова формируются не благодаря взаимодействию морфем, а через процессы слияния или сращения основ (диван-кровать), корней (бензовоз) и так далее.

Кроме того, к данной разновидности относится переход из одной части речи в другую, а также употребление слова в новом значении (сестра — родственница и сестра — медицинский работник).

Ярким примером перехода из одной части речи в другую является, к примеру, слово «выходной». Изначально оно рассматривалось как прилагательное, но в последнее время чаще выступает в контексте в качестве существительного.

Морфологические способы словообразования

Особое место в русском языке с точки зрения орфографии отведено морфологическим способам появления новых слов. Дело в том, что правописание построено на морфемных принципах, то есть выделяют правописание таких морфем, как приставок, корней, суффиксов и окончаний. По этой причине умение определить морфемный состав слова позволяет увидеть в его морфемах (частях) наличие орфограмм.

В русском языке широко используются все морфологические способы, которые представлены ниже.

Приставочный способ

Приставка — это значимая морфема, которая всегда находится перед корнем: ехать — по-ехать. В приведенном примере видно, что «поехать» образовано от «ехать» путем присоединения приставки «по», которая показывает начало действия.

Следовательно, речь здесь идет о приставочном способе, суть которого заключается в присоединении упомянутой морфемы к исходному слову. Отличительной чертой приставочного способа является присоединение приставок к уже сформированным исходным словам: ехать — поехать, шить — зашить.

При этом образованное слово будет относиться к той же части речи, что и исходное.

Этим способом чаще всего пополняется ряд:

- имен существительных (дедушка — ПРА — дедушка);

- имен прилагательных (мудрый — ПРЕ-мудрый);

- глаголов (спать — ПО-спать).

Говоря о глаголах, нужно отметить, что, благодаря приставке, здесь часто меняется форма: читать — ПРО-читать. Наличие приставки «про» позволило образовать форму совершенного вида.

Приставочный способ в образовании наречий чаще всего проявляется в использовании приставки «не»: хорошо — нехорошо. К тому же использование этой морфемы кардинально меняет смысл слова.

Что касается местоимений, то для их образования приставочным способом характерно только употребление приставки «кое»: кое-кто, кое-где. Особенностью здесь будет являться дефисное написание.

Суффиксальный способ

Данным путем образуются слова, когда к основе исходного слова присоединяется только суффикс: суп — суп-ЧИК, нож — нож-ИК. Сложность работы со словами, образованными данным способом, заключается в многообразии суффиксов. Чтобы не допускать ошибок, следует помнить, что каждая часть речи имеет, как правило, свои суффиксы. И у каждого суффикса есть свое значение.

Существительные, образованные суффиксальным способом:

- лес + суффикс -ник — получается лесник;

- груз + суффикс -чик- получается грузчик;

- велосипед + суффикс -ист- получается велосипедист;

- строить + суффикс -тель- получается строитель;

- смелый + суффикс -ость- получается смелость;

- удивить + суффикс -ени- получается удивление;

- нос + суффикс -ик- получается носик.

- удача + суффикс -лив- получается удачливый;

- сон + суффикс -н- получается сонный;

- орел + суффикс -ин- получается орлиный;

- темный + суффикс -еньк- получается темненький.

Что касается наречий, образованных присоединением суффикса, то в качестве словообразующей морфемы используется только метод присоединения суффикса -о-. При этом наречия образуются преимущественно от прилагательных: медленно от медленный, бесшумно от бесшумный.

Образуются суффиксальным способом от глагола причастия и деепричастия. Например: причастие «читаемый» образовано от глагола «читать» путем присоединения суффикса «ем». А деепричастие «увидев» образовано от глагола «увидеть» с помощью суффикса «в».

Приставочно-суффиксальный способ

Суть данного способа, в отличие от приставочного или суффиксального, заключается в одновременном добавлении к основе исходного слова приставки и суффикса. Ярким тому примером является слово «подснежник», где к основе «снег» добавлено сразу две морфемы. Это приставка «под» и суффикс «ник».

Этим способом могут быть образованы не только существительные, но и прилагательные, глаголы и наречия.

Если, например, к существительному «город» добавить приставку за- и суффикс -н-, то получим прилагательное «загородный».

Или если к глаголу «бежать» одновременно добавить приставку раз- с суффиксом -ся, то можно образовать слово «разбежаться».

Когда к прилагательному «новый» добавляется сразу приставка по- с суффиксом -ому, то получается наречие «по-новому».

Бессуффиксный способ

Сложнее всего распознать слово, образованное бессуффиксным способом. Таким путем сформировано, например, слово «выход». Чтобы не ошибиться, указывая, что здесь к основе «ход» добавили приставку ВЫ-, следует помнить следующие нюансы:

- этим способом формируются отглагольные существительные, например, выход от выходить или переезд от переездить;

- характерен бессуффиксный способ для формирования существительных от прилагательных: даль от далекий, синь от синий, зелень от зеленый и так далее.

Для распознания данного способа на практике нужно понимать, что у глаголов отсекается в первую очередь суффикс, а вместе с ним и окончание. У прилагательных преимущественно убирается окончание, а в отдельных случаях вместе с ним и суффикс.

Если говорить о частоте использования того или иного способа, то из неморфемных способов не будут уступать морфологическим следующие разновидности, которые также относятся к широко используемым.

Сложение из двух слов

Сложение как разновидность словообразования строится на соединении двух слов в одно.

Это становится результатом появления слов, имеющих два корня. Сложение слов в одних случаях осуществляется с использованием соединительной гласной, именуемой в научных кругах «интерфиксом» (землетрясение), а в других случаях обходится без нее.

В первом случае слова, образованные с помощью соединительных гласных -О- или -Е-, относятся к простым способам использования интерфикса.

Более сложным способом считается одновременное употребление интерфикса и суффикса -К-. Слово, например, «мясорубка» сформировано от словосочетания «рубить мясо» через присоединение соединительной гласной «о» и суффикса -К-.

Сложение без соединительной гласной в свою очередь имеет три разновидности:

- Сложение целых слов. Это слова «ковер-самолет», «диван-кровать», «скатерть-самобранка» и другие.

- Сложение усеченной основы и слова: медсестра, медпункт, стенгазета и прочие.

- Сложение усеченных основ слов: мопед, завхоз, завуч и так далее.

- Аббревиация. Это соединение в одно слова начальных букв слов или словосочетаний. Подобным образом образованы слова «МХАТ» от Московский Художественный театр, «МИД» от Министерство иностранных дел и прочие.

Переход одной части речи в другую

Переход из одной части речи называется конверсией. Конверсия характерна далеко не для всех частей речи. Ей преимущественно подвержены:

- имена прилагательные, которые часто становятся существительными: выходной (день) — выходной;

- переход существительного, находящегося в форме Т.п, в наречие: боком (удариться) — боком (пройти);

- переход деепричастий в ряд служебных частей речи: благодаря (друга) — благодаря (стараниям).

Неморфологические (неморфемные) способы словообразования

Ряд неморфемных способов не ограничивается представленными выше разновидностями. Без взаимодействия морфем обходится морфолого-синтаксический, а также лексико-синтаксический и лексико-семантический способ.

Словообразование, основанное на морфолого-синтаксическом способе, базируется как раз-таки на рассмотренном выше переходе слова из одной части речи в другую.

Лексико-синтаксический вид словообразования представляет собой некую игру слов, когда вместо устойчивого словесного оборота появляются новые слова, например, «сумасшедший» вместо с ума сшедший или «долгожданный» вместо жданный долго.

Что касается лексико-семантического вида образования новых слов, здесь ключевым акцентом является значение слова. В результате из слов с многозначным значением появляются омонимы, слова разные по значению, но одинаковые по написанию: лук (овощ) и лук (оружие).

Омонимия в ряде случаев стала причиной появления таких понятий, как омографы, омофоны и омоформы.

Омографы, что дословно пишу одинаково, имеют совершенно одинаковый облик слов. Разнятся они произношением: мука’ — му’ка (чувство).

Омофоны, в отличие от омографов, имеют одинаковое звучание, но различное написание: отворила (дверь) — отварила (овощи).

В омоформах акцент сделан на сходстве формы слова. Такие пары слов и пишутся одинаково, и одинаково звучат, например, печь (глагол) — печь (существительное).

К тому же, если слово употреблено в переносном значении, то оно также считается разновидностью лексико-семантического способа: древний храм (здание) — храм (переносное значение) природы.

Таблица с примерами

В таблице ниже собран перечень разновидностей словообразования, широко используемых в русском языке. Лексико-семантический вид в школьной программе расценивается преимущественно как разновидность лексики.

Источник