- Подцарство простейшие

- Простейшие: общая характеристика

- Форма тела и размеры простейших

- Распространение и значение

- Строение простейших

- Поверхностные структуры простейших

- Изменение покровов за счёт надмембранных слоёв

- Изменение покровов за счёт субмембранных слоёв цитоплазмы

- Скелеты простейших

- Цитоплазма

- Ядерный аппарат

- Структуры и способы движения простейших

- Питание простейших

- Осморегуляция и выделение

- Дыхание

- Раздражимость

- Образование цист

- Размножение

- Жизненный цикл

- Группы простейших

- Как рассмотреть простейших?

- Вам будет интересно

Подцарство простейшие

Простейшие — одноклеточные организмы. Безусловно, ни о каких тканях, органах не может идти и речи — но это совершенно не означает, что у простейших не идут процессы газообмена, выделения, транспорта питательных веществ — все они идут, но по-особенному.

У простейших одна клетка выполняет все функции целого организма, поэтому клетки имеют сложное строение. Клетки обладают всеми основными жизненными функциями: раздражимостью, размножением, обменом веществ.

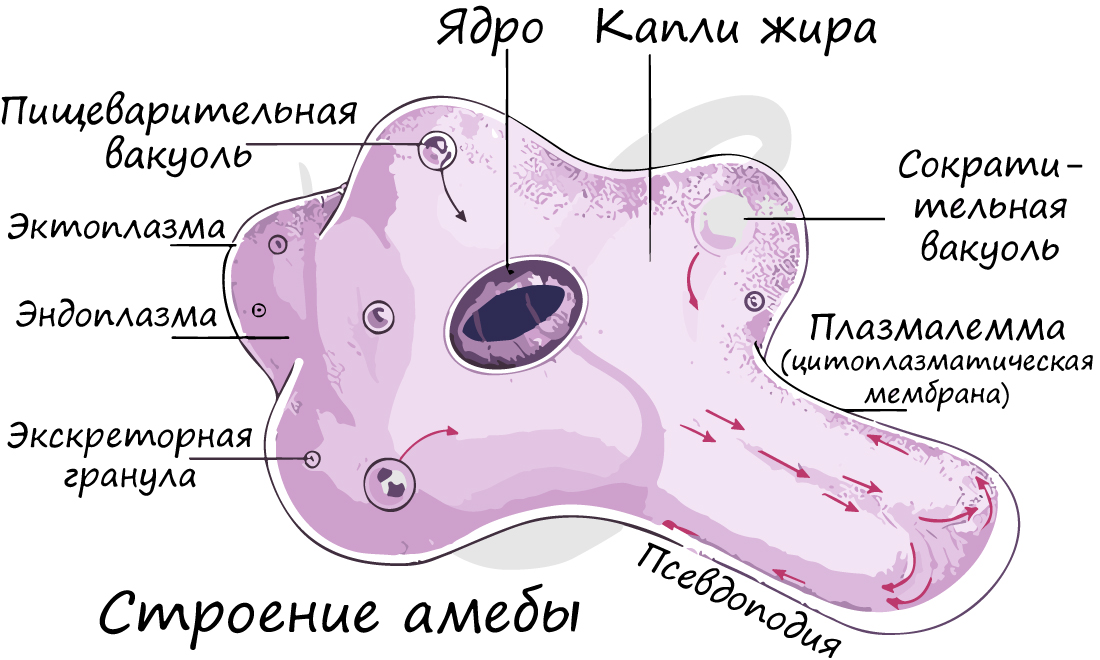

Строение клетки простейшего

Форма клетки простейших постоянная, окружена пелликулой — наружным, уплотненным слоем цитоплазмы, который поддерживает постоянную форму. У некоторых простейших (амеба, на рисунке выше) пелликула отсутствует и форма клетки непостоянная, растекающаяся.

Клетка простейших является эукариотической — имеет оформленное ядро, обособленное ядерной мембраной от цитоплазмы. В цитоплазме многих простейших выделяют эктоплазму (периферический наружный, более плотный слой цитоплазмы) и эндоплазму (внутренний зернистый слой цитоплазмы, менее плотный, подвижен).

Типичным для эукариотов является набор органоидов в клетке: митохондрии, эндоплазматический ретикулум (сеть), аппарат (комплекс) Гольджи, запасные питательные вещества (гликоген, жировые включения), рибосомы, лизосомы.

Сократительные вакуоли

Особенностью строения, является наличие в клетке простейших сократительных вакуолей, которые служат для поддержания осмотического давления. В клетку простейших постоянно поступает избыток воды, и, чтобы клетку не разорвало от повышенного давления, вода постоянно удаляется из клетки. Таким образом, функцию выделения выполняют сократительные вакуоли.

Работа сократительной вакуоли подчинена определенному механизму. Сначала лучистые канальцы, расположенные вокруг вакуоли, накапливают воду. При скоплении в них достаточно большого количества воды они изливают ее в центральную полость — сократительную вакуоль. Вакуоль сокращается и избыток воды удаляется из клетки во внешнюю среду, таким образом, разрыв клетки предотвращается.

Хемотаксис

Поскольку нервная система отсутствует, раздражимость у простейших осуществляется с помощью хемотаксиса. Хемотаксис — движение подвижных организмов под влиянием одностороннего раздражения химическими веществами. Хемотаксис может быть положительным (движение по направлению к химическому веществу) или отрицательным (движение в обратном направлении, от химического вещества).

Пищеварительная система также отсутствует, ее функция передана пищеварительным вакуолям. Тип питания — внутриклеточный, осуществляется с помощью фагоцитоза (от греч. phago — ем) — захват и переваривание твердых пищевых частиц, и пиноцитоза (от греч. pino — пью) — захват и транспортировка жидкости.

На рисунке ниже показаны стадии фагоцитоза. Фагоцитоз был открыт Мечниковым И.И., создателем фагоцитарной теории иммунитета. Отмечу, что адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) — сцепление между клеткой и твердой пищевой частицей (другой клеткой, например бактерией), которую она собирается поглотить.

Дыхание

Очевидно, что органов дыхания у простейших нет. Простейшие дышат всей поверхностью клетки.

Размножение

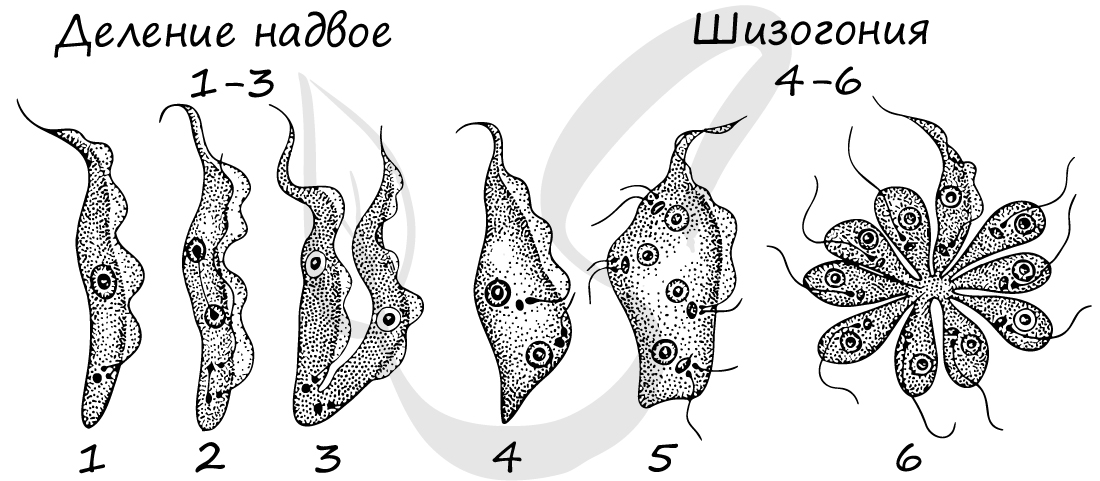

У простейших возможно бесполое и половое размножение. Бесполое осуществляется с помощью деления (митоз), шизогонией, спорообразованием (мейоз). Половое — с помощью копуляции и конъюгации.

Шизогония (от греч. schizo — разделяю) — множественное бесполое размножение, при котором, вследствие деления без разрыва цитоплазматической мембраны, клетка становится многоядерной, а затем распадается на множество дочерних клеток (соответственно количеству ядер).

Копуляция (от лат. copulatio — совокупление) — слияние как плазмы, так и ядер обеих копулирующих гаплоидных (n) особей.

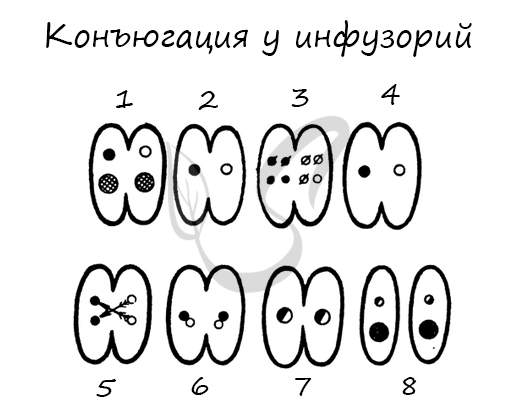

Конъюгация (от лат. conjugatio — соединение) — временное соединение двух особей, которые при этом обмениваются частями своего ядерного аппарата и цитоплазмой. В ходе конъюгации инфузорий объединяются их пронуклеусы, образовавшиеся в результате деления малого ядра (микронуклеуса) мейозом. После конъюгации происходит энергичное деление особей.

Значение простейших

Простейшие являются звеном в цепи питания. Фитопланктон (продуценты) — создатели органических веществ, служащие пищей для многих организмов. Зоопланктон (консументы) — питаются фитопланктоном и сами служат пищей для других организмов. Часть простейших являются причинами многих паразитарных заболеваний человека, растений и животных.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Простейшие: общая характеристика

Простейшие, или гетеротрофные протисты (устар. Protozoa) — полифилетическая (произошедшая от разных предков) группа одноклеточных или колониальных эукариот, одно из трёх подцарств протистов, характеризующееся гетеротрофным способом питания. Хотя простейшие — это протисты, однако не все протисты — простейшие. Ранее их рассматривали как подцарство животных и их изучением занималась наука протозоология. Теперь вместе с одноклеточными водорослями и грибоподобными организмами их относят к царству или просто сборной группе протисты.

Но среди них есть организмы, похожие на вероятных предков многоклеточных животных и ближайшие их родственники — представители класса воротничковых жгутиконосцев. Во всяком случае, строение их клеток удивительно похоже на строение воротничковых клеток губок. Они же, вероятно, были предками и настоящих грибов. Мы рассмотрим эту группу организмов и потому, что на их примере хорошо видны эволюционные изменения организации тел, продолжающихся и у животных.

Форма тела и размеры простейших

Тело простейших состоит из одной клетки, выполняющей все функции целого организма (тогда их клеточный уровень совпадает с организменным) или из колонии однотипных клеток, каждая из которых может какое-то время жить самостоятельно. Им присущи все свойства живого. А отдельные функции в их организме выполняют не органы и ткани, как у многоклеточных, а органоиды клетки. Потому клетка простейших устроена сложнее, чем у других эукариот.

Большинство гетеротрофных протистов имеют микроскопические размеры. Впервые их увидел Антони ван Левенгук в 1675 году в улучшенный им микроскоп. Но то, что их тело состоит из одной клетки, было выяснено только спустя 200 лет после этого.

Форма тела активно передвигающихся простейших очень разнообразна. Она может быть почти шаровидной, удлинённой или грушевидной. У протистов, ведущих сидячий образ жизни (кругоресничные инфузории, воротничковые жгутиконосцы, жгутиковые, пединеллиды) проявляют элементы радиальной симметрии.

Средние размеры простейших — 20-50 мкм, они хорошо видны в световой микроскоп, самые маленькие из них не превышают 1-2 мкм (токсоплазма гондии (Toxoplasma gondii) и пироплазмиды — паразитируют в клетках крови млекопитающих).

Невооружённым глазом можно увидеть некоторых инфузорий, клетки которых достигают 3 мм, паразитических грегарин (до 1 см), раковинных морских корненожек фораминифер (5-6 см в диаметре). В прошлом жили фораминиферы, превышающие самых крупных инфузорий в сотни и тысячи раз.

Распространение и значение

Насчитывают более 40 тыс. видов гетеротрофных протистов. Они живут везде, где есть вода: в пресных и солёных водоёмах, в каплях на моховых подушках, в росе на листьях растений, на коре деревьев, во влажной почве, в горячих источниках, на снегу и т. д. Жители водоёмов входят в состав планктона и бентоса. Многочисленные планктонные простейшие служат одним из важнейших звеньев цепи водных экосистем. Остатки древних скелетных протистов на дне океанов образовали известковые отложения. Их скелетами образованы и горы, такие как Альпы, Гималаи и др.

Простейшие важны для оценки степени органического загрязнения воды, в очищении водоёмов и биологической очистке сточных вод.

Около 3,5 тыс. видов представителей рассматриваемой нами группы организмов являются паразитами всех других эукариот. Плазмодии, дизентерийные амёбы, трипаносомы, лейшмании и другие паразиты являются возбудителями опасных заболеваний, таких как дизентерия, сонная болезнь, малярия, лейшманиозы и др. Известны и случаи сверхпаразитизма — паразиты внутри других паразитов.

Встречаются и симбионты многоклеточных животных. Например, простейшие, обитающие в пищеварительном тракте растительноядных животных, помогают им усваивать энергию, содержащуюся в плохо перевариваемой животным организмом целлюлозе, и синтезируют незаменимые аминокислоты. Жгутиконосцы — симбионты термитов, инфузории — жвачных.

Строение простейших

Клетки простейших имеют все органоиды общего назначения, характерные для эукариотической клетки: одно или несколько ядер, митохондрии, рибосомы, комплекс Гольджи, эндоплазматическую сеть, лизосомы и др. Наряду с этим у них есть специальные органоиды, выполняющие защитную, опорную, выделительную, пищеварительную, двигательную и др. функции. Сократительные и пищеварительные вакуоли, жгутики, реснички, ложноножки, стрекательные органеллы (экструсомы) и др.

Поверхностные структуры простейших

Снаружи простейшие покрыты цитоплазматической мембраной (плазмалеммой) типичного строения, на наружной поверхности которой находится гликокаликс — комплекс животной клетки, выполняющий рецепторные функции. У растительных жгутиконосцев, имеющих и признаки животных (эвглена зелёная) гликокаликс отсутствует, а снаружи мембраны формируется клеточная стенка из целлюлозы или других полисахаридов, характерная для растительной клетки.

Кроме плазмалеммы у многих простейших появляются дополнительные усложнения покровов, которые предназначены для: усиления их защитных функций или выполнения функций движения, размножения, поддержания формы клетки (цитоскелетная функция), дыхания, питания и даже энергетического обмена. При их огромном разнообразии морфологические особенности этих структур можно разделить на 2 группы, появившиеся за счёт:

- образования структурированных или аморфных надмембранных слоёв;

- изменения прилегающей к плазмалемме цитоплазмы.

Иногда наблюдается сочетание этих типов изменений.

Изменение покровов за счёт надмембранных слоёв

Самое простое усиление покровов этого типа связано с изменением гликокаликса. У амёб он может достигать значительной толщины и на его основе формируются дискретные структуры: гликостили, тегументы, кутикулы. Часто на поверхности плазмалеммы встречаются чешуйки, реже — волоски, или соматонемы.

У некоторых инфузорий поверхность плазмалеммы покрыта дополнительной мембраной — перилеммой . К более сложным структурам такого типа относятся домики, в которых живут, например, воротничковые жгутиконосцы. Обычно домики имеют органическое происхождение и усиливаются за счёт инкрустации солями кальция, кремния, железа, стронция.

Изменение покровов за счёт субмембранных слоёв цитоплазмы

Почти у всех простейших, как и у протистов вообще, имеется примембранный слой микрофиламентов. Лучше всего он развит у амёбоидных организмов. В него входят миозиновые и актиновые филаменты, помогающие клеткам менять форму и активно передвигаться.

У некоторых жгутиконосцев под плазмалеммой расположен слой микротрубочек, вместе с мембраной образующих комплекс — тубулемму . Эвглены имеют более сложные покровы, называемые кутикулой . У них под плазмалеммой расположен плотный белковый слой в виде продольных полосок, связанных с микротрубочками. Комплекс обеспечивает клетке возможность метаболического движения.

У многих простейших в эктоплазме обнаружены дополнительные мембраны, обычно образованные подстилающими её пузырьками — альвеолами . Они расположены в один ряд, плотно примыкая друг к другу. Такие покровы называются пелликулой и характерны они для альвеолат (инфузорий и споровиков). Пелликула поддерживает постоянную форму тела этих организмов. Но она не делает их такими плотными и малоподвижными, как клетки растений. Простейшие с пелликулой могут изгибаться и двигаться.

Скелеты простейших

Если пелликула и оболочка отсутствуют, тогда у простейших форма тела непостоянна, и они перетекают как капли воды неправильной формы. У амёб выросты цитоплазмы образуют ложноножки (временные выросты), помогающие им передвигаться. Многие простейшие способны формировать наружный или внутренний скелет. Функцию наружного скелета выполняют раковины (у раковинных амёб) или панцири. Они могут состоять как из органического вещества (псевдохитина), так и из неорганического (углекислый кальций, сернокислый стронций, диоксид кремния).

Лучевики и солнечники формируют внутренний органический или минеральный скелет. Нерастворимый в морской воде скелет был преимущественно у ископаемых форм. Примерно 40 тыс. видов фораминифер (80%) являются ископаемыми.

Цитоплазма

Цитоплазма простейших находится в постоянном движении и у большинства из них она дифференцируется на два стоя: наружный, более плотный — эктоплазму и внутренний, зернистый — эндоплазму . Эктоплазма более вязкая за счёт концентрации в ней микротрубочек и микрофиламентов. В ней расположены органеллы, связанные с покровами: экструсомы, базальные тела ресничек и жгутиков, основания стебельков, аксонем и других структур.

Экструсомы — это мембранные органеллы, стрекательные структуры, которые в зрелом возрасте контактируют с плазмалеммой. Они выбрасывают своё содержимое в ответ на различные внешние раздражения. Существует несколько типов экструсом. Вот некоторые из них:

- веретеновидные трихоцисты (у инфузорий, эвгленид и некоторых других жгутиконосцев) — органоиды белковой природы с периодической исчерченностью. При активировании трихоцисты увеличиваются в 8 раз и, по-видимому, выполняют защитную функцию;

- токсицисты — цилиндрические трубочки с плотными стенками, внутренний просвет которых занят дополнительной трубкой меньшего размера. При выстреливании внутренние трубочки выдвигаются или выворачиваются и вонзаются в тело жертвы. Токсицисты содержат ядовитые вещества, парализующие или убивающие жертву. Они свойственны хищным жгутиконосцам, эвгленидам и инфузориям. На них похожи микротоксицисты ( гаптоцисты );

- слизистые тельца (мукоцисты) — характерны для некоторых амёб и эвгленид. Они имеют палочковидную, шаровидную или веретёновидную форму и открываются наружу порами. Слизь из них выстреливает наружу и покрывает их тело, помогая движению и образуя защитный слой. Он помогает им и при формировании цисты;

- эжектосомы — обнаружены у хищного жгутиконосца катаблефарис. В свёрнутом состоянии они похожи на рулоны. В активном — на длинные трубки. Их функции до конца не ясны;

- нематоцисты — это стрекательные капсулы некоторых панцирных жгутиконосцев. Они похожи на книдоцисты книдарий. Верхняя часть капсулы имеет отверстие, закрытое слизистой пробочкой. Внутри капсулы находятся спирально свёрнутая стрекательная нить. Видимо, они выполняют защитную функцию.

Все остальные органоиды клетки и ядро находятся в эндоплазме. Структуры, свойственные эукариотической клетке: ЭПС, аппарат Гольджи, митохондрии, пероксисомы, гидрогеносомы, пластиды (у миксотрофов), лизосомы, пищеварительные вакуоли.

Гидрогеносомы — органоиды клеточного дыхания анаробов (организмов с бескислородным дыханием), каковыми являются паразитические простейшие.

Есть у них и элементы цитоскелета — микротрубочки, микрофиламенты, отвечающие за подвижность и сокращение клеток и разнообразные клеточные включения. Цитоскелет связывает в единую систему все части клетки: поверхностные структуры, ядро и органеллы цитоплазмы. Некоторые протисты обладают специфическими только для них органеллами, например, кинетопластом, пузулой.

Митохондрии есть в клетках большинства протистов, но их строение более разнообразно, чем в клетках животных. Кристы их митохондрий по форме очень разные, а мы помним, что это один из основных таксономических признаков и у животных они пластинчатые. Всё разнообразие форм крист у протистов описывают тремя группами: трубчатые, пластинчатые и пузырьковидные. В клетках некоторых простейших только одна, но очень разветвлённая митохондрия.

Ядерный аппарат

Как и у всех эукариот, у простейших хроматин обособлен от цитоплазмы двумя оболочками. У них чаще встречается одно ядро, реже — два или много. Относительно крупные клетки с большим количеством однотипных ядер называются плазмодиями.

Ядра отличаются плоидностью: могут быть диплоидными, как у амёбы обыкновенной или гаплоидны, например, у эвглены зелёной. В клетках крупных простейших может содержаться несколько ядер одинаковой плоидности.

У некоторых (у фораминифер и инфузорий) ядра различаются жизненными функциями и плоидностью (ядерный дуализм):

- диплоидные — генеративные ( микронуклеус ), принимают участие в половом процессе;

- полиплоидные — вегетативные ( макронуклеус ), выполняют другие жизненные функции.

Ядра простейших делятся митозом, амитозом и мейозом.

Амитоз — деление ядра простой перешнуровкой надвое без участия митотического аппарата и без видимой реорганизации хроматина. Он известен у немногих простейших — у некоторых воротничковых жгутиконосцев и эвгленид. Ядро делится на неравные части и кариогенез приводит к возникновению нежизнеспособных особей.

Структуры и способы движения простейших

Различают 5 основных форм движения простейших:

- амёбоидное;

- жгутиковое;

- ресничное;

- метаболизирующее;

- скользящее.

Есть среди простейших и неподвижные виды — внутриклеточные паразиты.

У организмов с непостоянной формой тела наблюдается наиболее примитивный способ передвижения — амёбоидный . При помощи перетекания цитоплазмы у них образуются временные выросты клетки-тела ( псевдоподии , или ложноножки ).

Образование псевдоподий не всегда обуславливает движение, а может быть связано с фагоцитарной активностью. По форме псевдоподии делятся на:

- либоподии — широкие с тупым концом;

- филоподии — тонкие неветвящиеся;

- ретикулоподии — анастомозирующие тонкие цитоплазматические выросты, чаще используемые для захвата пищи;

- аксоподии — тонкие нитевидные неанастомозирующие.

Солнечники для передвижения используют механизм сборки и разборки микротрубочек. В результате чего одни аксоподии удлиняются, другие укорачиваются. При амёбоидном движении клетки могут вообще не образовывать ни одной псевдоподии. Двигаются они по субстрату, вероятнее всего, при помощи сокращения субмембранного корсета из микрофиламентов.

Метаболизирующий тип движения характерен для эвгленовых безжгутиковых. Он осуществляется путём скольжения белковых полос кутикулы относительно друг друга. Такое движение похоже на волнообразные изгибы клетки.

Скользящее движение характерно для грегарин. Происходит за счёт волнообразной моторики их складок

Более сложная моторика у простейших со жгутиками и ресничками . У этих органоидов сходное строение, но исторически термин «реснички» появился раньше для обозначения многочисленных подвижных выростов (ундулиподий) на поверхности клеток инфузорий. Жгутики и реснички (а некоторые авторы считают, что все эти органы нужно называть ресничками) представляют собой выросты цитоплазмы в форме нитей, внутри которых в определённом порядке расположены микротрубочки, реже дополняемые микрофиламентами в виде тяжей.

В состав жгутикового аппарата входят:

- собственно жгутик ( ундулиподия );

- переходная зона;

- кинетосома (базальное тельце);

- корешковая система.

Активная часть жгутика (ундулиподия) кроме мембраны часто снабжена другими покровными структурами: чешуйками или мастигонемами.

Переходная зона — часть аксонемы, расположенная на выходе жгутика из клетки. В большинстве из них есть поперечная пластинка, а также другие структуры, служащие для укрепления жгутика. Последние очень разнообразны и служат для систематики крупных таксонов протистов.

Жгутики крепятся в цитоплазме при помощи кинетосомы — базального тельца, сходного с ультраструктурой центриоли. Они представляют собой полый цилиндр, состоящий из 9 триплетов микротрубочек, соединённых мостиками. Даже у одножгутиковых клеток имеется по 2 кинетосомы, одна из которых без жгутика.

Корешковая система кинетосом по своей природе подразделяется на фибриллярные и микротрубочковые. Одни из них способны сокращаться, другие нет. Наиболее развита корешковая система у инфузорий и крупных жгутиконосцев.

Жгутики вращаются как пропеллер, а изгибание отдельной реснички похоже на работу весла. Работа одиночных или собранных в группы жгутиков, синхронное биение многих тысяч ресничек обеспечивают ток воды, при помощи которого простейшие передвигаются, подгоняют к себе пищевые частички или закрепляются в почве (тогда жгутик трансформируется в ножку или стебелёк). У большинства простейших от 1 до 8 жгутиков на клетку. Есть немногочисленные организмы-клетки с большим количеством жгутиков.

Питание простейших

По типу питания, рассматриваемые нами простейшие делятся на гетеротрофов (хищники, сапрофиты, паразиты) и миксотрофов, совмещающих фотоавтотрофное и гетеротрофное питание. Гетеротрофное питание осуществляется поглощением растворённых органических веществ мембранным транспортом и пиноцитозом, твёрдые же частицы они захватывают фагоцитарно (голозойно).

В результате процессов эндоцитоза — пиноцитоза и фагоцитоза образуются пищеварительные вакуоли. При фагоцитозе клетка захватывает крупные твёрдые частицы (бактерий, одноклеточные водоросли, детрит и др.).

Разновидностью фагоцитоза является мизоцитоз — высасывание жертвы. Он характерен для сосущих инфузорий и многих хищных жгутиколносцев.

Захват пищи может происходить или в любом месте цитоплазматической мембраны (амёбы) клетки или в специализированных участках со сложно устроенными аппаратами ( цитостом ). В образовавшихся вакуолях под действием ферментов из лизосом происходит переваривание пищи, которая в растворённом виде поступает в цитоплазму.

Непереваренные частицы выводятся из клетки путём экзоцитоза или при помощи аппаратов дефекации (порошица у инфузории). У сапрофитов пищеварительные вакуоли не образуются, их клетки поглощают растворённые органические вещества всей своей поверхностью — осмотрофный способ питания, или мембранный транспорт.

К миксотрофам (автогетеротрофам) относятся, например, эвглены. Они на свету питаются как растения, а в тени как животные. Именно их раньше считали переходным звеном между растительным и животным организмами. Благодаря им и им подобным различить растительных и животных протистов трудно, тем более что некоторые эвглены навсегда могут утрачивать хлоропласты.

Осморегуляция и выделение

Пресноводным простейшим постоянно приходится бороться с избытком воды, поступающей в их клетку путём осмоса. Ведь разница в солёности между внутренней средой клетки и пресной водой очень большая. В этой борьбе им помогают специальные мембранные структуры — сократительные вакуоли, количество которых у разных видов варьирует от 1 до 20. Они заполняются жидкостью, удаляемой через поры в мембране. Так простейшие регулируют осмотическое давление в клетке.

Сократительные вакуоли есть и у морских простейших, так как они выполняют и другие функции. Выделение продуктов метаболизма у большей части гетеротрофных протистов осуществляется через мембрану или при помощи сократительной вакуоли (при её наличии).

Дыхание

Дышат простейшие всей поверхностью клетки. Газы проходят сквозь мембрану путём диффузии. Дыхание простейших бывает анаэробным (бескислородным) или аэробным (требующим кислородной среды). Для облигатных анаэробов кислород вреден, и в богатой им среде они гибнут.

Некоторые облигатные анаэробные простейшие в бедных кислородом водных местообитаниях дышат с помощью симбиотических бактерий.

Раздражимость

Простейшие реагируют на механические воздействия, на свет, химические вещества, магнитное поле Земли и др. Воздействие раздражителей они воспринимают при помощи рецепторов, расположенных в мембране. В ответ на раздражение происходит движение ( таксис или кинез ). Если простейшее двигается к источнику раздражения — положительный таксис , от источника — отрицательный.

- Если раздражителем служат химические вещества, реакцию называют хемотаксисом . Простейшие чаще удаляются от вредных химических веществ ( отрицательный хемотаксис ), реже направляются к нужным им веществам ( положительный хемотаксис ). К той же категории сближения относятся контакты особей или гамет при половом взаимодействии, это связано с выделением особых химических веществ — гамонов , природа которых недостаточно изучена.

- Свет — фототаксис . Способные к фотосинтезу простейшие имеют положительный фототаксис. Они направляются к свету. Но при слишком ярком освещении фототаксис может быть отрицательным.

- Температура — термотаксис .

- Предметы и вода — механотаксис .

- Газы — аэротаксис и т. д.

Образование цист

Образование цист при наступлении неблагоприятных условий ( инцистирование ) — характерная особенность простейших, хотя не только их. В ходе инцистирования содержимое клетки сближается, клетка округляется и покрывается защитной оболочкой. Она становится неподвижной и способной долгое время сохранять жизнеспособность. В таком виде она может и пассивно расселяться при помощи воды, живых организмов, ветра.

Происходит замедление обмена веществ и как у животных в спячке экономятся питательные вещества. При наступлении благоприятных условий организм выходит из цисты и продолжает жить.

Размножение

Простейшие размножаются бесполым путём ( агамогония ) и при помощи процесса, в той или иной степени связанного с половым ( гомогония ). Половой процесс есть не у всех из них, он не известен у большинства амёб. Бесполое размножение происходит путём деления материнской клетки на две или более дочерних. Такому делению предшествует митотическое деление ядер.

Обратите внимание, что как у соматических, так и у половых клеток простейших наблюдаются генетические взаимодействия (конъюгация, копуляция, связанные со слиянием клеток и их ядер), но они не связаны с размножением, так как увеличения числа особей в результате не происходит.

Примеры бесполого размножения простейших:

- у сосущих инфузорий и некоторых жгутиконосцев процесс агамного размножения может носить характер почкования . При этом от материнской особи отделяется 1 или несколько особей меньших размеров;

- множественное деление — шизогония , мерогония , палинтомия . При нём после нескольких последовательных делений ядра, происходит обособление участков цитоплазмы. В результате появляется несколько (иногда сотни) мелких сначала, дочерних клеток.

Агамное размножение не всегда приводит к полному разделению появившихся клеток. Иногда они соединяются мостиками или слизистой оболочкой и формируют колонию.

Половой процесс у них бывает двух типов:

- копуляция — слияние гаплоидных гамет и ядер родительских организмов. Приводит к образованию зиготы и развитию нового дочернего организма. В образовавшейся диплоидной клетке в свое время происходит редукционное деление — мейоз, вновь приводящее к образованию гаплоидных гамет, участвующих в следующем половом цикле. Однако до слияния гаплоидные клетки многих протист могут многократно делиться и жить совершенно самостоятельно;

- коньюгация (у инфузорий) — обмен генетическим материалом без слияния цитоплазм двух особей. У инфузорий, наоборот, существует половой процесс, но не образуется гамет: клетки-партнеры просто обмениваются образовавшимися в ходе мейоза гаплоидными ядрами. При этом частично или полностью у некоторых инфузорий сливаются и цитоплазмы клеток. Потому чётко отделить процессы копуляции и конъюгации трудно. Перед началом конъюгации диплоидное ядро каждой участвующей в процессе особи претерпевает 2 мейотических деления. В этом случае говорят, что половой процесс не связан с процессом размножения, ведь число инфузорий при этом не увеличивается.

Интересно, что у простейших кроме обычного двухфазного мейоза, существует одноступенчатый мейоз. При нём отсутствует кроссинговер. Такой тип редукционного деления ядра встречается только у паразитов древоядных тараканов.

Жизненный цикл

Большая часть простейших характеризуется сложным жизненным циклом. В нём происходит чередование половой и бесполой стадий. Особенности этих стадий у разных видов простейших сильно различается. Но в общих чертах их можно разделить на две группы:

- редукционное деление происходит на уровне зиготы. И все остальные жизненные фазы являются гаплоидными;

- гаметическая редукция. Мейоз наблюдается только при образовании гамет, все остальные фазы жизненного цикла диплоидны (у солнечников, инфузорий, некоторых жгутиконосцев).

У многих, особенно паразитических, протистов в ходе жизненного цикла происходит сложная смена стадий, различающихся не только числом хромосом в ядре, но и формой, и строением клетки. Таких стадий может быть довольно много, и каждая из них предназначена для выполнения определенных функций — обитания вне и внутри клетки организма-хозяина, в одном или другом хозяине, для многократного деления или для расселения.

У возбудителя тропической малярии Plasmodium falciparum жизненный цикл, кроме чередования поколений, включает смену хозяев — человека и комара из рода Anopheles.

Группы простейших

Раньше простейших обычно классифицировали по способам передвижения, хотя данная характеристика не отражает реального родства и ныне считается устаревшей:

- Корненожки

- Жгутиковые

- Инфузории

- Споровики

- Солнечники

- Радиолярии

Как рассмотреть простейших?

(Материалы из журнала «Биология», из статьи К.А. Микрюкова https://bio.1sept.ru/article.php?ID=200200604)

Разнообразные протисты — инфузории, амебы, солнечники — присутствуют в любом водоеме, в любой луже. Даже в обычном комнатном аквариуме или горшке с комнатным растением можно обнаружить подчас совершенно фантастических созданий. Однако невооруженным глазом их не увидишь. Нужен микроскоп или бинокулярная лупа с увеличением в 20–100 раз. Еще нам потребуется несколько чашек Петри или предметных стекол, обычные пипетки и иглы.

В естественных водоемах пробы для изучения простейших лучше собирать газовым сачком, проводя им по зарослям водных растений и придонному слою воды. Если у вас нет сачка, в пруду можно зачерпнуть кусочек грунта, придонной взвеси, тины, бахрому с листьев водных растений или коряг. Весь собранный материал немедленно помещают в небольшую банку с водой.

Если в вашем распоряжении имеется оптический прибор с увеличением в 20–50 раз, тщательно перемешайте собранный материал и перелейте его в чашку Петри так, чтобы толщина слоя воды не превышала 0,5 см. При работе с микроскопом с большим увеличением на дно чашки переносится только капля воды с материалом. Можно поместить каплю и на предметное стекло, а чтобы она не высохла сразу, закрыть ее покровным стеклом. Для того чтобы оно своей тяжестью не раздавило всю живность, по четырем краям покровного стекла нужно сделать небольшие «ножки» из пластилина. Предметное стекло с лункой — ещё лучший выбор.

Отбирая пробу, не жадничайте: рассматривать ее надо в проходящем освещении, т.е. когда свет от зеркала попадает в объектив микроскопа через образец, и если непрозрачные частицы будут лежать на стекле сплошным слоем, вы просто ничего не увидите. При небольшом увеличении можно рассматривать относительно толстую каплю и «путешествовать» не только в стороны, но и вглубь этого маленького мира, поднимая или опуская объектив. Будьте готовы к тому, что увидите не только простейших, но и водоросли и рачков.

Вам будет интересно

Термин «Океания» был придуман датско-французским географом и историком Конрадом Мальте-Бруном ещё в 1812 году. Он…

Сегодня отдел Цветковые, Покрытосеменные, или Магнолиевые (Magnoliophyta, или Angiospermae) содержит огромное количество видов (257 000),…

Водоросли — это сборная группа бессосудистых, преимущественно фотосинтезирующих эукариотических и прокариотических организмов из разных таксономических…

Гидросфера (от др.-греч. гидро «вода» и сфера «шар») – это одна из условных оболочек Земли…

Источник