- Развитие зрительно-осязательного обследования предметов при помощи эталонных карточек в средней группе

- Технология обучения зрительному обследованию предметов детей с нарушениями зрения статья по коррекционной педагогике по теме

- Скачать:

- Предварительный просмотр:

- Предварительный просмотр:

- Подписи к слайдам:

Развитие зрительно-осязательного обследования предметов при помощи эталонных карточек в средней группе

Мария Мочалова

Развитие зрительно-осязательного обследования предметов при помощи эталонных карточек в средней группе

Умение точно воспринимать предметы и явления имеет большое значение для ориентировки ребенка в окружающем мире, развития мышления, речи, общения. Взаимосвязь видов восприятия играет особую роль в создании предметных образов.

Предлагаемтри этапа проведения занятий: подготовительный, основной, заключительный. На подготовительном этапе было проведено одно занятие с целью ознакомления детей с признаками предметов.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1) научить детей обследовательским действиям (зрительным и осязательным) при восприятии предметов (рассмотреть, потрогать, погладить, взвесить,

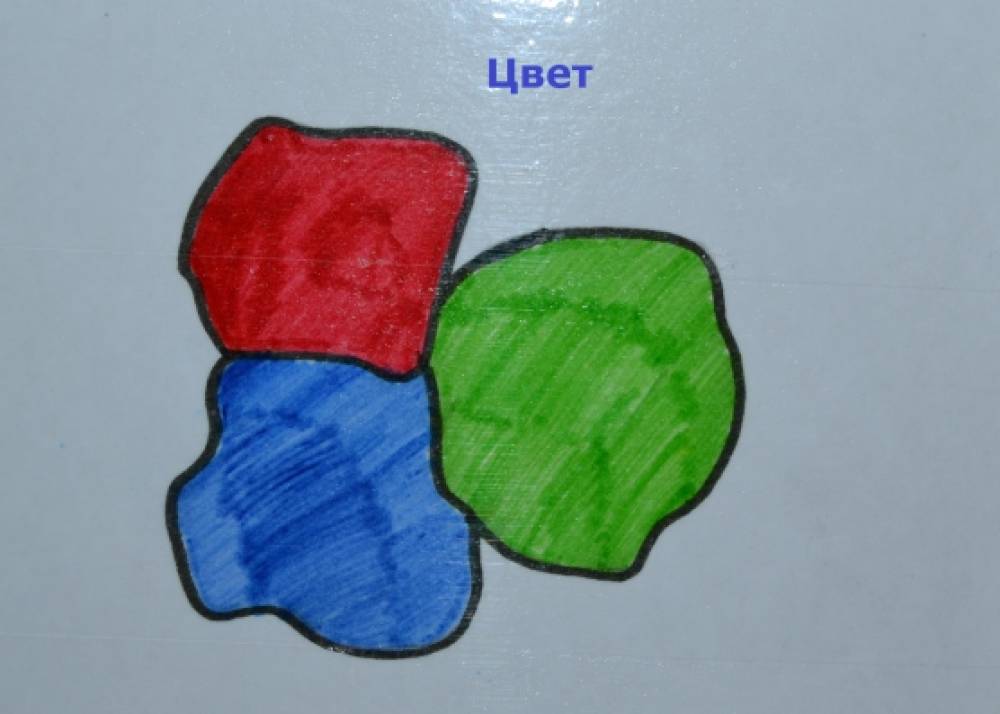

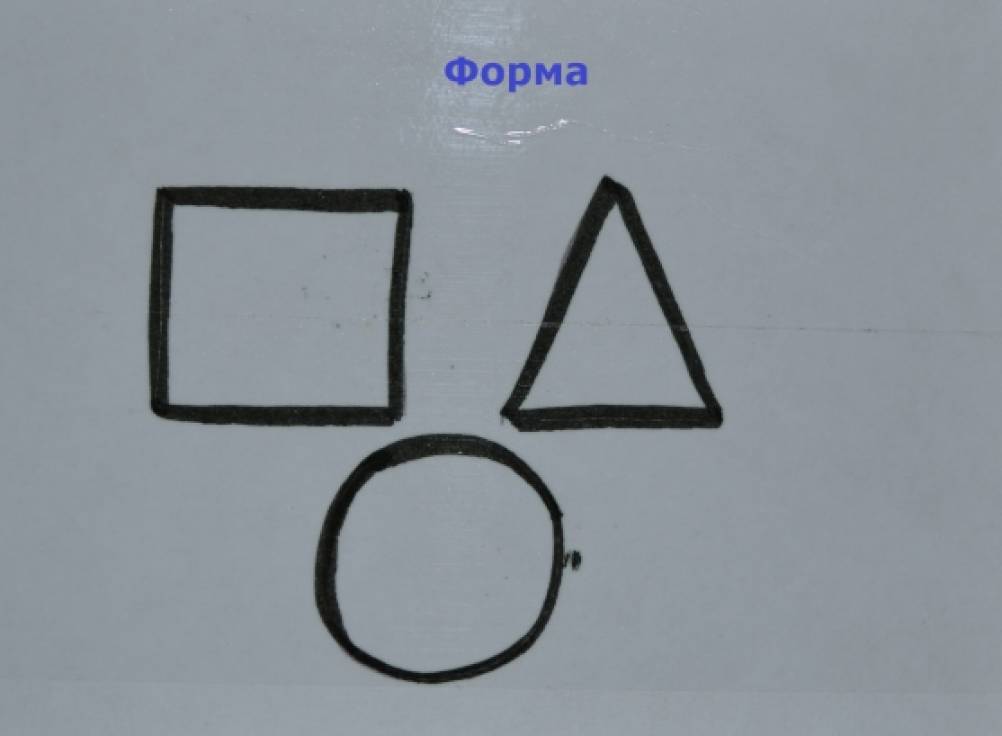

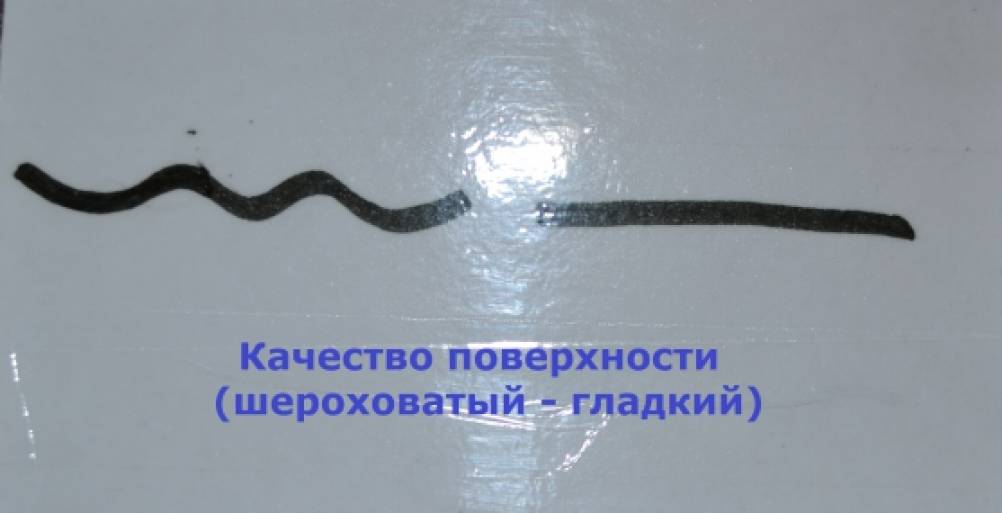

2) познакомить детей с признаками предметов (цвет, форма, величина, твердость – мягкость, качество поверхности, вес, научить соотносить их со схемой,

3) научить выделять признаки предметов по схеме,

4) развивать концентрацию внимания,

5) развивать мыслительные операции (классификация,

6) воспитывать умение слушать педагога и отвечать на его вопросы.

Основным методом обучения на данном этапе являлись беседа, показ, образец педагога, рассказывание по схеме.

На основном этапе были проведены семь занятий с целью развития зрительного и осязательного восприятия при выделении признаков предметов у детей. На каждом занятии решались задачи расширения и углубления знаний о признаках предметов, развития обследования предметов зрительным и осязательным путем, развития мыслительной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, обогащения словаря названиями признаков и действий по их выявлению, воспитания умения действовать в соответствии с поставленной задачей.

На заключительном этапе работы с детьми было организовано два занятия. Занятия были проведены с целью проверки умение детьми выделять признаки предметов с помощью зрительного и осязательного восприятия.

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

1) закреплять умение выделять признаки предметов с помощью зрительного и осязательного обследования,

2) закреплять умение словесно обозначать признаки предметов по схеме,

3) развивать концентрацию внимания,

4) развивать мыслительные операции,

5) воспитывать умение слушать инструкции педагога и действовать согласно с ней.

Струкура занятий основана на этапах формирования умственных действий, предложенных П. Я. Гальпериным.Каждое занятие содержит следующую структуру: вводная, основная и заключительные части. В вводной части сообщалась тема занятия, создавался эмоциональный настрой детей на занятие.Основная часть состояла из следующих заданий и упражнений:

1) показ образца обследовательских действий педагогом и повторение его детьми на материальной основе;

2) выделение признаков предметов с помощью зрительного и осязательного обследования;

3) словесное обозначение признаков предметов, опираясь на схему обследования;

4) классификация и обобщение предметов, по определенным признакам;

5) опознание предмета, по описанным признакам.

Также в этой части были проведены физминутка, зрительная и пальчиковая гимнастика. В качестве обследуемого пособия были использованы материалы по лексическим темам «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Одежда», «Инструменты» и другие. В заключительной части были подведены итоги занятия, обмен впечатлениями.

Для решения третьей задачи нами были определены следующие методы и приемы развития зрительного и осязательного восприятия предметов:

показ действий при обследовании предметов;

показ обследования предмета с использованием схематической модели;

упражнения на выявления комплекса признаков у предметов.

В качестве специальных методов и приемов для развития зрительныхфункций и осязательных возможностей мы использовали:

упражнения для повышения осязательной чувствительности;

гимнастику для развития подвижности и гибкости рук;

гимнастику для глаз.

Процесс формирования способов обследованияпроходил при активном использовании словесных приемов: инструкций, пояснений, указаний, вопросов.

Сенсорные карточки:

Краткий список занятий

Занятие 1: «У нас в гостях Петрушка»

— научить детей обследовательским действиям при восприятии предметов (рассматривание, ощупывание, надавливание, поглаживание, взвешивание на ладони)

— познакомить детей с основными признаками предметов (форма, цвет, величина, твердость–мягкость, качество поверхности, вес, научить соотносить их со схемой

— научить выделять признаки предметов по схеме

— развивать концентрацию внимания

— развивать мыслительные операции (классификация, обобщение, сравнение)

— воспитывать умение слушать педагога и отвечать на вопросы

«Посмотрим и потрогаем»

«У каждого признака есть своя схема»

«Расскажи об игрушке по схеме»

«Разложи по цвету»

«Угадай признаки» (загадки)

Занятие 2. «Петрушка принес игрушки»

— учить выделять признаки предметов (цвет, форма, величина, твердость–мягкость, качество поверхности, вес) зрительно-осязательным путем

— учить словесно обозначать зрительные и осязательные признаки предметов, опираясь на схему

— развивать концентрацию внимания

— развивать мыслительные операции (классификация, обобщение, сравнение)

— воспитывать умение слушать педагога и отвечать на вопросы

«Посмотри и скажи»

«Расскажи об игрушке»

«Разложи по форме»

«Узнай по признакам» (загадки)

Занятие 3 «В гости к Петрушке»

— продолжать учить выделять признаки предметов (цвет, форма, величина, твердость–мягкость, качество поверхности, вес) зрительно-осязательным путем

— продолжать учить словесно обозначать зрительные и осязательные признаки предметов, опираясь на схему

— развивать концентрацию внимания

— развивать мыслительные операции (классификация, обобщение, сравнение)

— воспитывать умение слушать педагога и отвечать на вопросы

«Посмотри и скажи»

«Расскажи о мебели»

«Разложи по величине»

«Узнай по признакам» (загадки)

Занятие 4 «Посылка от Петрушки»

— продолжать учить выделять признаки предметов (цвет, форма, величина, твердость–мягкость, качество поверхности, вес) зрительно-осязательным путем

— продолжать учить словесно обозначать зрительные и осязательные признаки предметов, опираясь на схему

— развивать концентрацию внимания

— развивать мыслительные операции (классификация, обобщение, сравнение)

— воспитывать умение слушать педагога и отвечать на вопросы

«Посмотри и скажи»

«Расскажи об овоще»

«Разложи овощи по форме и величине»

«Узнай по признакам» (загадки)

Занятие 5 «Пошлем Петрушке подарок»

— упражнять в выделении признаков предметов (цвет, форма, величина, твердость–мягкость, качество поверхности, вес) зрительно-осязательным путем

— упражнять в словесном обозначении зрительных и осязательных признаков предметов, опираясь на схему

— развивать концентрацию внимания

— развивать мыслительные операции (классификация, обобщение, сравнение)

— воспитывать умение слушать педагога и отвечать на вопросы

«Посмотри и потрогай»

«Расскажи о фрукте»

«Разложи по твердости — мягкости»

«Какой это фрукт?» (игра с мячом)

Занятие 6 «Делаем подарок Ляле»

упражнять в выделении признаков предметов (цвет, форма, величина, твердость–мягкость, качество поверхности, вес) зрительно-осязательным путем

— упражнять в словесном обозначении зрительных и осязательных признаков предметов, опираясь на схему

— развивать концентрацию внимания

— развивать мыслительные операции (классификация, обобщение, сравнение)

— воспитывать умение слушать педагога и отвечать на вопросы

«Посмотри и потрогай»

«Расскажи о предмете»

«Разложи по весу»

«Какой это предмет?» (игра с мячом)

Занятие 7 «Идем к Ляле на день рождения»

— продолжать упражнять в выделении признаков предметов (цвет, форма, величина, твердость–мягкость, качество поверхности, вес) зрительно-осязательным путем

— продолжать упражнять в словесном обозначении зрительных и осязательных признаков предметов, опираясь на схему

— развивать концентрацию внимания

— развивать мыслительные операции (классификация, обобщение, сравнение)

— воспитывать умение слушать педагога и отвечать на вопросы

«Посуда на столе»

«Посмотри и потрогай»

«Расскажи о посуде»

«Разложи по шершавости — гладкости»

«Какая это посуда?» (игра с мячом)

Занятие 8 «Лялина одежда»

— продолжать упражнять в выделении признаков предметов (цвет, форма, величина, твердость–мягкость, качество поверхности, вес) зрительно-осязательным путем

— продолжать упражнять в словесном обозначении зрительных и осязательных признаков предметов, опираясь на схему

— развивать концентрацию внимания

— развивать мыслительные операции (классификация, обобщение, сравнение)

— воспитывать умение слушать педагога и отвечать на вопросы

«Посмотри и потрогай»

«Расскажи об одежде»

«Разложи по цвету и гладкости — шершавости»

«Отгадай одежду» (карточка- загадка)

Занятие 9 «Исправляем поломку»

— закреплять умение выделять признаки предметов (цвет, форма, величина, твердость–мягкость, качество поверхности, вес) зрительно-осязательным путем

— закреплять умение словесно обозначать зрительные и осязательные признаки предметов, опираясь на схему

— развивать концентрацию внимания

— развивать мыслительные операции (классификация, обобщение, сравнение)

— воспитывать умение слушать педагога и отвечать на вопросы

«Посмотри и потрогай»

«Расскажи об инструменте»

Зарядка для глаз

«Разложи по величине и весу»

«Отгадай инструмент» (карточка- загадка)

Занятие 10 «Собираемся в зоопарк»

— закреплять умение выделять признаки предметов (цвет, форма, величина, твердость–мягкость, качество поверхности, вес) зрительно-осязательным путем

— закреплять умение словесно обозначать зрительные и осязательные признаки предметов, опираясь на схему

— развивать концентрацию внимания

— развивать мыслительные операции (классификация, обобщение, сравнение)

— воспитывать умение слушать педагога и отвечать на вопросы

«Посмотри и потрогай»

«Расскажи о животном»

«Разложи по цвету, форме и гладкости-шершавости»

«Отгадай животное» (карточка- загадка)

Более подробные конспекты заданий смотрите в моем блоге.

Речевое развитие детей раннего возраста Ранний возраст является важнейшим этапом в развитии речи ребенка. В связи с этим в системе всего педагогического процесса развитию речи.

Влияние художественного творчества на всестороннее развитие ребенка. Влияние художественного творчества на всестороннее развитие ребенка Понятие «творчество» определяется как деятельность, в результате которой.

Источник

Технология обучения зрительному обследованию предметов детей с нарушениями зрения

статья по коррекционной педагогике по теме

В результате анализа специальной литературы систематизирована информация об особенностях формирования навыка зрительного обследования: выделены этапы формирования навыков зрительного обследования,определены методы и приемы, а также приведены примеры их использования.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| tehnologiya_obuch_zrit.obsledovaniyu.docx | 60.48 КБ |

| tehnologiya_obucheniya_zritelnomu_obsledovaniyu_predmetov_detey_s_narusheniyami_zreniya.ppt | 264 КБ |

Предварительный просмотр:

Технология обучения зрительному обследованию предметов детей с нарушениями зрения

Зрительное восприятие – это формирование образов и ситуаций внешнего мира при их непосредственном воздействии на глаз. В современной науке не отождествляют понятия «восприятие» и «сенсорные процессы», которые не являются изначально восприятием, а становятся им (Б.Г. Ананьев, Дж. Гибсон и др.).

С помощью глаз человек воспринимает освещённость (светлоту), цвет, величину, форму, определяет движение и направление предметов при движении, ориентируется в пространстве.

Дети с нарушением зрения имеют недостаточно представлений о предметах и явлениях окружающей действительности. Из-за нарушения зрения они плохо видят и не выделяют конкретные признаки и свойства предметов: форму, цвет, величину, пространственное положение. Неполнота, неточность, фрагментарность, замедленность зрительно-пространственной ориентировки предопределяет общую обеднённость представлений о предметах и явлениях окружающей действительности.

Основным средством управления развитием зрительного восприятия ребенка с нарушениями зрения является обучение его способам видения. В процессе обучения педагог использует все общедидактические методы: наглядный, практический, словесный.

Зрительное обследование – это целенаправленное аналитико-синтетическое восприятие предмета зрительным путем. При этом зрительное обследование может выступать как метод обучения и в то же время одна из задач обучения.

Обучение зрительному обследованию предмета проходит в рамках коррекционной работы при реализации программы «Развитие зрительного восприятия», проводится также при подготовке детей к обучению в школе.

Условия, необходимые при обучении зрительному обследованию

— Достаточная освещенность помещения.

— Удобное размещение детей за столами.

— Соответствующая длительность зрительных нагрузок.

— Организация во время занятий разнообразных коррекционных упражнений для зрения.

— Все этапы обследования предмета строятся с учетом состояния и уровня развития практических навыков и умений детей, развития мелкой моторики, мышления, речи. Чем ниже острота зрения, тем больше времени потребуется для рассматривания.

Требования к наглядному материалу

- Предметы и объекты, которые демонстрируем фронтально, т. е. для всех детей одновременно, располагать на уровне глаз детей и на доступном для зрительного восприятия расстоянии.

- Индивидуальный иллюстративный материал: игрушки, рисунки и другие предметы — дети рассматривают на расстоянии не менее 30—35 см от глаз (расстояние от локтя до кончиков пальцев).

- Использовать красочные изображения и предметы, которые могут быть рельефными, разъёмными, раздвижными, чтобы полнее донести содержание. Необходимо четко выделять контуры предмета, детали на рисунке или сюжетном изображении, позы персонажей, их мимику.

- Показывать предмет и изображение следует на контрастном фоне, чтобы можно было лучше рассмотреть изображение во всех деталях. Так же можно использовать зеленый фон (успокаивающий), оранжевый (стимулирующий), коричневый, серый (нейтральный). При выборе фона рекомендуется не сочетать друг с другом такие цвета как: зеленый с красным, красный с желтым (видится как оранжевый), красный с синим (видится как фиолетовый), фиолетовый с коричневым (видится как черный), фиолетовый с красным (видится как бордовый).

Обучение зрительному обследованию детей с нарушениями зрения

Пос ле того как сен сорны е эталоны усвоены, необхо ди мо научить ребенка применять их в качест ве образцо в при обсле дова нии разнообразных предметов.

Сначала ребенок должен научит ься воспринимать цвет конкретных пр едметов. Это вовсе не сложно, когда предметы имеют сравнительно чистый цвет. Однако, когда этот цвет содержит элемен ты разных цветовых тонов , приче м выраженных в разной степени (например, цвет морской волны , кофейный, бордовый и др.) , за дача становится непростой. Требуе т сп еци альной тренировки и умени е выделять и р азличать предметы с ра зными цветовыми от тенка ми.

Обучение дет ей обсл едован ию ф ормы предмета — это, в первую очередь , обучение умению ви деть сходст во между самой формой предмета и как ой-ни будь простой геометрич еской фигурой. Зате м важно научить реб енка словесно обо значат ь форму этого предм ета (например, телеви зор — прямоугольный, тарелка — кру глая и т.д.). Одна ко не многие предм еты имеют простую форму, однозначно напоми нающую какую -нибудь геометрич еск ую фигуру. В боль шинстве слу чае в форма предметов более сложная: в ней можно выделить общие очертания, форму ос новной части, форму и расположение второстеп енны х (более мелких) ча стей и отде льн ые дополнительные детали. В 5—7 лет ребенок должен научи ться последо вательно обсл едоват ь име нно такие , сложные фор мы предмета. На всех этапах обу чения действия м по обследованию формы может использоваться прием обведения детьми кон тур а предмета и его частей. Он помогает сопоставл ению обводимой формы с усвоенными эталонами.

Обучение обследованию в еличины пр едметов должно быть направлено главным обра зом на ра звитие глазоме ра . Для этого можно уч ить детей р ешать все более сло жные «глазомерные» задачи. Сначала ребенок учится сравнивать два пр едм ета, прикладыва я один к другому , подб ирать на гла з два пр едмета , которы е по сво ей суммарной в ели чине равны третьему. Затем он должен овла де ть более с ложным спо собо м об следован ия в елич ины — научиться поль зоваться простейшей меркой. Напр имер , выб ирая предмет , равный о браз цу, ребено к из м еряет образе ц полоской бумаги, а затем по этой м ерк е отыскивает предмет нужной величины. При п ерехо де к за дача м на гла зомер, следует иметь ввиду, что они являются довольно с ложными да же для 6—7-леток. О днако уровень г лазомерных действий у детей можно повыси ть в ходе целенаправленного обуч ен ия . Глазомер разв ивае тся в ко нструк тивной деят ельности, когда р ебенок под бирает нужные, н едоста ющие д ля пос трой ки детали, в л епке, когда делит ко мок глины, чтобы его хватило для в сех час тей предмета, в аппл икац ии, ри совани и и, кон ечно , в играх.

Можно выделить несколько этапов обучения зрительному обследованию.

1 этап – прямое обучение

Для того, чтобы привлечь зрительное внимание детей, предмет или его изображение показывают как бы изолированно на цветном (контрастном) фоне. Прием «Демонстрация объекта восприятия с целью ознакомления с предметом»

Воспитатель/педагог называет предмет и обводит указкой его контур, нацеливая движением взор детей именно на этот предмет, помогая воспринимать обобщённый образ предмета, ещё раз обведя предмет или его контур, назвав один-два обобщающих признака, воспитатель/педагог показывает указкой детали, называя их, подчёркивая их связь с целым, гармоническое единство деталей между собой и с целым. Прием «Последовательное обведение контура объекта восприятия с целью тренировки как целостного восприятия объекта, так и выделения его характерных частей»

Затем воспитатель/педагог показывает указкой и называет дополнительные и дополняющие детали предмета, соединяя их в логическом единстве. Воспитатель/педагог затем снова воспроизводит общий облик предмета, но уже не схематично, опираясь на самые яркие, выразительные признаки, а с детализацией, обращая внимание детей на пусть и мелкие, но характерные признаки.

В зависимости от уровня развития детей, их подготовленности, овладения способам рассматривания эта ступенчатость в обучении детей может осуществляться растянуто во времени (на несколько занятий или на несколько наблюдений в повседневной жизни), может быть осуществлена в пределах одного занятия или даже части его. Первый этап-это начальная форма обучения. Он может продолжаться до тех пор, пока дети не освоят его, т.е. не научатся фиксировать зрительное внимание именно на заданном предмете.

2 этап – начало действия ребёнка (подготовка к самостоятельному зрительному действию). Воспитатель/педагог называет предмет, а ребёнок показывает. На этом этапе появляется возможность проверить уровень зрительного внимания ребёнка, возможность исправить ошибку, уточнить зрительное действие.

Воспитатель/педагог называет предмет, а дети (каждый на своей иллюстрации или предмете) в последовательности, указанной воспитателем/педагогом, обводят указкой предмет по контуру. Затем опять по команде воспитателя/педагога дети указкой обводят детали, уточняют их место, взаиморасположение и т.д. и, наконец, объединяя воедино детали, дети соединяют всё в единое целое-предмет.

3 этап – самостоятельное зрительное обследование ребёнком предмета или его изображения. Воспитатель/педагог только контролирует точность, единство слова и предмета (или детали предмета). Обучение на этом этапе тоже состоит из четырёх ступеней. Ребёнок сам называет предмет и сам обводит его по контуру указкой, сам называет детали и сам их показывает. Обучение на первых трёх этапах лучше проводить на одном и том же предмете или на одной и той же иллюстрации.

4 этап – перенос освоенного действия на другие объекты. Чем больше объектов накапливается в зрительном опыте ребёнка, тем меньше прямого обучения. Необходимость в первом, обучающем этапе, постепенно сходит на нет.

5 этап – умение выделить заданный предмет из окружающей его действительности (и на иллюстрации, и в предметном окружении). Слово ребёнка и движения указкой должны быть очень точными. Ребёнок должен стремиться сначала выделить заданный предмет из окружающей действительности, а затем связать с ней, найти и уточнить его необходимое место. Прием «Выделение объекта восприятия из множества или же его части при помощи указки, графических средств, контрастности фона демонстрации» для максимальной концентрации внимания ребенка на объекте и удержании этого объекта в поле зрения в течение продолжительного времени.

6 этап — итог всей предыдущей работы , т. к. на этом этапе ребёнок должен уже обходиться без указки, только словом или действием отражая своё видение, словесно уточняя, определяя сложившийся зрительный образ.

Методы и приемы обучения зрительному обследованию

Коррекционно-развивающая работа по обучению зрительному обследованию осуществляется в двух направлениях: специальные занятия по развитию зрительного восприятия и организация развивающих игр и упражнений на различных общеобразовательных занятиях (по математике, рисованию, развитию речи, физической культуре, ручному труду и др.), а также в играх, бытовой деятельности. Это обеспечивает детям формирование практических навыков и умений пользоваться неполноценным зрением для удовлетворения различных жизненно важных потребностей.

Обучение выделению и восприятию целого предмета начинается с самого начала обучения — этому служат все игры и упражнения, направленные на развитие внимания, подражания действиям с предметами, запоминания. В этих играх и упражнениях дети учатся выделять отдельные предметы, следить за их перемещением, узнавать их среди других. Большую роль в процессе создания целостного образа играет сопоставление парных предметов, выбор предметов по образцу. Здесь обеспечивается узнавание предметов, их дифференциация.

Но узнавать и даже различать предметы можно, и не имея полноценного образа, не представляя себе предмет со всеми его качествами и свойствами, а опираясь лишь на отдельные свойства-ориентиры.

Рассмотрим варианты заданий для формирования навыков зрительного обследования, основанных на принципах постепенного усложнения:

1. Обследование отдельных объемных предметов с постепенно усложняющимся строением;

2. Сравнение натуральных объемных предметов и объектов, отличающихся ярко выраженными признаками (цветом, формой, величиной, количеством деталей, расположением отдельных частей и др.), в дальнейшем сравнение их изображений;

3. Узнавание реалистических изображений в разных ракурсах;

4. Обследование отдельных плоскостных предметов по контуру с постепенно усложняющимся строением, с разборными деталями (частями);

5. Сравнение контурных изображений предметов и объектов, отличающихся ярко выраженными признаками (цветом, формой, величиной, расположением отдельных частей и др.);

6. Сравнение натуральных сходных предметов и объектов, различающихся незначительными признаками (строением, количеством деталей, оттенками одного цвета, размером, расположением отдельных частей и др.), в дальнейшем сравнение их изображений;

7. Сравнение контурных изображений предметов и объектов, различающихся незначительными признаками (цветом, формой, величиной, количеством деталей, расположением отдельных частей и др.);

8. Узнавание предмета по его части;

9. Рассматривание сюжетных картинок, выделение сюжетных линий (в качестве усложнения возможно использование нелепиц);

10. Рассматривание двух сюжетных картинок, отличающихся незначительными элементами.

Под руководством педагога дети вычленяют основные элементы, детали объекта, определяют их соотношение, положение в пространстве, замечают изменения в самом объекте или его расположении. При этом можно использовать следующие методы и приемы.

1. Складывание разрезной картинки или заполнение лото-вкладок.

На 1 этапе обучения детей учат складывать разрезные картинки, на которых изображены хорошо знакомые детям предметы. Они их рассматривают под руководством взрослых, выделяют их значимые части и складывают части в целое. Разрезная картинка должна состоять сначала из двух частей, затем из трех. Количество частей должно постепенно увеличиваться, лишь в соответствии с тем, как уточняется и расчленяется восприятие предметов у детей. Но конфигурация разреза и сами изображения должны меняться с самого начала, например, если ребенок складывает из разрезной картинки мяч, но изображение может быть сначала красным, потом синим, потом желтым с полосой посередине. Картинка может быть разрезана вдоль, поперек, по диагонали и т.п. При этом не нужно класть перед ребенком образец, так как он на этом этапе обучения не может воспользоваться им, а лишь отвлекается. В случае затруднений следует применять показ (ребенок действует по подражанию) или совместные действия. Обучая ребенка заполнению лото-вкладок, нужно также начинать с крупных предметных изображений с двумя вкладками.

На последующих этапах детям предлагается новый тип задания: «Нарисуй целое». Перед ребенком раскладывается разрезная картинка, но складывать ее ему не разрешают, а предлагают подумать, какая она будет, когда ее сложат, и нарисовать целый предмет.

2. Работа со сборно-разборными игрушками, конструкторами.

Наблюдения за движущимися объектами в пространстве целесообразно начинать с определения изменения положения отдельных двигающихся частей у игрушек. Используются объемные, плоскостные, разъемные, сборные игрушки и предметы, имеющие одну (или несколько) подвижно закрепленных частей. В процессе оперирования с ними ребенок постепенно усваивает зрительные образы движения и позы, которые в дальнейшем закрепляются в процессе самостоятельно выполненных движений и действий по показу взрослого, по памяти, по образцу-схеме, по словесной инструкции.

Формированию умения прослеживать взглядом движущиеся объекты и одновременно оценивать их положение в пространстве способствуют настольные игры «Хоккей», «Баскетбол», «Футбол», «Бильярд», «Городские дороги» и др.

Навыком наблюдения за несколькими движущимися объектами дети овладевают благодаря многократному выполнению специально подобранных упражнений. Сначала организуется наблюдение за двумя объектами ( Где мышка? Куда убежал зайка? В какую сторону поехала грузовая машина, а в какую пожарная? И т. д.), постепенно количество объектов возрастает и более разнообразным становится направление их движения.

3. Изобразительная деятельность — аппликация, лепка, рисование.

4. Рисование предмета и подкладывание изображения к предмету.

Чтобы дети поняли, что рисунок — изображение реального предмета, педагог и воспитатель рисуют на глазах у детей несложные предметы и подкладывают изображение к предмету. Затем изображение к предмету подкладывают сами дети, осуществляя при этом выбор из двух.

Например, перед педагогом стоят на столе куб и шар, он рисует шар и просит одного из детей взять соответствующий предмет и наложить его на рисунок. Одновременно или несколько позднее начинается работа по сличению игрушек с картинками и подкладывание картинок к предметам и предметов к картинкам, также при выборе из двух. Постепенно расширяется круг предметов, увеличивается количество объектов, из которых производится выбор.

5. Игра «Найди, где это спрятано» (ребенок отыскивает спрятанную игрушку по картинке-образцу). Все это приводит к тому, что дети начинают понимать нарисованное (рисунок, картинка) изображение реального предмета. Именно на этом уровне может появиться у них и первый осознанный предметный рисунок.

6. Упражнения, связанных с обводкой по трафарету, силуэтным и контурным изображениям, штриховка, раскрашивание.

Обвести по контуру столько квадратиков, сколько слышится звуков.

Обвести на верхней полоске 7 кружочков, а на нижней полоске — на 2 треугольника больше.

Второй, четвертый и шестой квадратики на верхней строчке закрасить красным цветом, а третий, пятый и седьмой на нижней строчке заштриховать.

В разных местах листа обвести по внешнему или внутреннему контуру трафареты игрушек, а затем соединить их дорожками.

«Нарисуй по транспортиру»

«Нарисуй по трафарету…»

«Рассматривание объёмных картин»

«Кто скорее обведет по контуру, трафарету»

«Кто больше фигур заштрихует»

«У кого правильнее, более похоже»

«Кто лучше закрасит фломастерами изображение».

7. Локализация, группировка по цвету, оттенку, форме, величине.

«Наложи цветное изображение на контурное».

8. Узнавание по силуэту, контуру.

«Подбери к изображению игрушку»

9. Выкладывание предметов на фланелеграфе.

10. Составление из частей, геометрических фигур, счётных палочек.

11. Упражнения на различение и сравнение объектов с их изображениями, анализ особенностей строения предметов и построение изображения.

«Подбери к дереву лист»

«Найди такой же предмет, какой изображен на картинке»

«Составь целый предмет, целое изображение»

«Найди сходство и различие»

«Подбери к предмету его силуэтные, контурные и цветные изображения»

«Найди другую половину изображения, предмета».

12. Упражнения на зрительный анализ и синтез.

«Что изменилось?» (нахождение изменений в ряду предметов)

«Что пропало?», «Четвертое лишнее» (нахождение «выпавшей» или «лишней» игрушки картинки)

Усложнение заданий может идти за счет использования наложенных, «зашумленных» перечеркнутых, недорисованных контурных изображений, увеличения количества воспринимаемых реальных предметов, применения графических и абстрактных изображений (в том числе букв, цифр и их элементов). Это такие дидактические игры, как: «Наложенные изображения», «Спрятанные изображения», «Зашумленные изображения», «Парные изображения», «Наложенные изображения», «Незаконченные изображения», «Точечные изображения», «Перевернутые изображения»

1. Григорьева Л. П. Особенности зрительного опознания изображений у слабовидящих школьников // Дефектология. 1984, №2.

2. Григорьева Л. П., Сташевский С.В. Основные методы развития зрительного восприятия при нарушениях зрения. – М., 1990.

3. Каплан А. И. Задачи и методы повышения зрительной эффективности и развития восприятия у детей с остаточным зрением // Дефектология. 1981, №4.

4. Литвак А. Г. Тифлопсихология. – М.: Просвещение, 1985.

5. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения. – М.: Адель, 1998.

6. Плаксина Л. И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в процессе предметного рисования. – М., 1991. – 44 с.

7. Солнцева Л. И. Тифлопсихология детства. – М., 2002

8. Солнцева Л. И. Развитие компенсаторных процессов у слепых детей дошкольного возраста. – М., 1980.

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

Технология обучения зрительному обследованию предметов детей с нарушениями зрения Выполнила: Разуваева Н. Е. Нижний Новгород 2017

Зрительное восприятие – это формирование образов и ситуаций внешнего мира при их непосредственном воздействии на глаз. Неполнота, неточность, фрагментарность, замедленность зрительно-пространственной ориентировки Особенности зрительного восприятия детей с нарушениями зрения Зрительное обследование – это целенаправленное аналитико-синтетическое восприятие предмета зрительным путем. При этом зрительное обследование может выступать как метод обучения и в то же время одна из задач обучения.

Условия, необходимые при обучении зрительному обследованию Организационные условия: Достаточная освещенность помещения. Удобное размещение детей за столами. Соответствующая длительность зрительных нагрузок. Организация во время занятий разнообразных коррекционных упражнений для зрения. Все этапы обследования предмета строятся с учетом состояния и уровня развития практических навыков и умений детей, развития мелкой моторики, мышления, речи. Чем ниже острота зрения, тем больше времени потребуется для рассматривания.

Требования к наглядному материалу Предметы и объекты, которые демонстрируем фронтально, т. е. для всех детей одновременно, располагать на уровне глаз детей и на доступном для зрительного восприятия расстоянии. Индивидуальный иллюстративный материал: игрушки, рисунки и другие предметы — дети рассматривают на расстоянии не менее 30—35 см от глаз (расстояние от локтя до кончиков пальцев). Использовать красочные изображения и предметы, которые могут быть рельефными, разъёмными, раздвижными, чтобы полнее донести содержание. Необходимо четко выделять контуры предмета, детали на рисунке или сюжетном изображении, позы персонажей, их мимику. Показывать предмет и изображение следует на контрастном фоне, чтобы можно было лучше рассмотреть изображение во всех деталях. Так же можно использовать зеленый фон (успокаивающий), оранжевый (стимулирующий), коричневый, серый (нейтральный). При выборе фона рекомендуется не сочетать друг с другом такие цвета как: зеленый с красным, красный с желтым (видится как оранжевый), красный с синим (видится как фиолетовый), фиолетовый с коричневым (видится как черный), фиолетовый с красным (видится как бордовый).

Обучение зрительному обследованию детей с нарушениями зрения Цвет конкретных предметов (когда цвет содержит элементы разных цветовых тонов, это требует специальной тренировки и умение выделять и различать предметы с разными цветовыми оттенками). Форма предмета (обучение умению видеть сходство между самой формой предмета и какой-нибудь простой геометрической фигурой.) Величина предметов (развитие глазомера)

Этапы обучения зрительному обследованию. 1 этап – прямое обучение — Демонстрация объекта восприятия с целью ознакомления с предметом Последовательное обведение контура объекта восприятия с целью тренировки как целостного восприятия объекта, так и выделения его характерных частей 2 этап – начало действия ребёнка (подготовка к самостоятельному зрительному действию). Воспитатель/педагог называет предмет, а дети (каждый на своей иллюстрации или предмете) в последовательности, указанной воспитателем/педагогом, обводят указкой предмет по контуру. 3 этап – самостоятельное зрительное обследование ребёнком предмета или его изображения. — Ребёнок сам называет предмет и сам обводит его по контуру указкой, сам называет детали и сам их показывает. Воспитатель/педагог только контролирует точность, единство слова и предмета (или детали предмета).

4 этап – перенос освоенного действия на другие объекты. 5 этап – умение выделить заданный предмет из окружающей его действительности (и на иллюстрации, и в предметном окружении). — Выделение объекта восприятия из множества или же его части при помощи указки, графических средств, контрастности фона демонстрации 6 этап — итог всей предыдущей работы — Ребёнок должен уже обходиться без указки, только словом или действием отражая своё видение, словесно уточняя, определяя сложившийся зрительный образ.

Варианты заданий для формирования навыков зрительного обследования, основанных на принципах постепенного усложнения Обследование отдельных объемных предметов с постепенно усложняющимся строением; 2. Сравнение натуральных объемных предметов и объектов, отличающихся ярко выраженными признаками (цветом, формой, величиной, количеством деталей, расположением отдельных частей и др.), в дальнейшем сравнение их изображений; 3. Узнавание реалистических изображений в разных ракурсах; 4. Обследование отдельных плоскостных предметов по контуру с постепенно усложняющимся строением, с разборными деталями (частями); 5. Сравнение контурных изображений предметов и объектов, отличающихся ярко выраженными признаками (цветом, формой, величиной, расположением отдельных частей и др.); 6. Сравнение натуральных сходных предметов и объектов, различающихся незначительными признаками (строением, количеством деталей, размером и др.), в дальнейшем сравнение их изображений; 7. Сравнение контурных изображений предметов и объектов, различающихся незначительными признаками (цветом, величиной, количеством деталей, расположением отдельных частей и др.); 8. Узнавание предмета по его части; 9. Рассматривание сюжетных картинок, выделение сюжетных линий (в качестве усложнения возможно использование нелепиц); 10. Рассматривание двух сюжетных картинок, отличающихся незначительными элементами.

Методы и приемы обучения зрительному обследованию Складывание разрезной картинки или заполнение лото-вкладок. Сначала детей учат складывать разрезные картинки, на которых изображены хорошо знакомые детям предметы. Они их рассматривают под руководством взрослых, выделяют их значимые части и складывают части в целое. При этом не нужно класть перед ребенком образец, так как он на этом этапе обучения не может воспользоваться им. В случае затруднений следует применять показ (ребенок действует по подражанию) или совместные действия. На последующих этапах детям предлагается новый тип задания: «Нарисуй целое». Перед ребенком раскладывается разрезная картинка, но складывать ее ему не разрешают, а предлагают подумать, какая она будет, когда ее сложат, и нарисовать целый предмет. 2. Рисование предмета и подкладывание изображения к предмету. Чтобы дети поняли, что рисунок — изображение реального предмета, педагог и воспитатель рисуют на глазах у детей несложные предметы и подкладывают изображение к предмету. Затем изображение к предмету подкладывают сами дети, осуществляя при этом выбор из двух.

3. Работа со сборно-разборными игрушками, конструкторами. Наблюдения за движущимися объектами в пространстве целесообразно начинать с определения изменения положения отдельных двигающихся частей у игрушек. Используются объемные, плоскостные, разъемные, сборные игрушки и предметы, имеющие одну (или несколько) подвижно закрепленных частей. Формированию умения прослеживать взглядом движущиеся объекты и одновременно оценивать их положение в пространстве способствуют настольные игры «Хоккей», «Баскетбол», «Футбол», «Бильярд», «Городские дороги» и др. Навыком наблюдения за несколькими движущимися объектами дети овладевают благодаря многократному выполнению специально подобранных упражнений. Сначала организуется наблюдение за двумя объектами ( Где мышка? Куда убежал зайка? В какую сторону поехала грузовая машина, а в какую пожарная? И т. д.), постепенно количество объектов возрастает и более разнообразным становится направление их движения.

4. Упражнения, связанных с обводкой по трафарету, силуэтным и контурным изображениям, штриховка, раскрашивание. Обвести по контуру столько квадратиков, сколько слышится звуков. Обвести на верхней полоске 7 кружочков, а на нижней полоске — на 2 треугольника больше. Второй, четвертый и шестой квадратики на верхней строчке закрасить красным цветом, а третий, пятый и седьмой на нижней строчке заштриховать. В разных местах листа обвести по внешнему или внутреннему контуру трафареты игрушек, а затем соединить их дорожками. «Нарисуй по транспортиру» «Нарисуй по трафарету…» «Рассматривание объёмных картин» «Кто скорее обведет по контуру, трафарету» «Кто больше фигур заштрихует» «У кого правильнее, более похоже» «Кто лучше закрасит фломастерами изображение».

5. Упражнения на различение и сравнение объектов с их изображениями, анализ особенностей строения предметов и построение изображения. «Подбери к дереву лист» «Найди такой же предмет, какой изображен на картинке» «Составь целый предмет, целое изображение» «Найди сходство и различие» «Подбери к предмету его силуэтные, контурные и цветные изображения» «Найди другую половину изображения, предмета».

Усложнение заданий может идти за счет использования наложенных, «зашумленных» перечеркнутых, недорисованных контурных изображений, увеличения количества воспринимаемых реальных предметов, применения графических и абстрактных изображений (в том числе букв, цифр и их элементов). «Наложенные изображения» «Спрятанные изображения» «Зашумленные изображения» «Парные изображения» «Наложенные изображения» «Незаконченные изображения» «Точечные изображения» «Перевернутые изображения»

Список литературы: 1. Григорьева Л.П. Особенности зрительного опознания изображений у слабовидящих школьников // Дефектология. 1984, №2. 2. Литвак А.Г. Тифлопсихология. – М.: Просвещение, 1985. 3. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения. – М.: Адель, 1998. 4. Солнцева Л.И. Тифлопсихология детства. – М., 2002

Источник