- Жизнедеятельность

- Биологическая жизнедеятельность

- Жизнедеятельность человека

- Деятельность человека

- Структура деятельности

- Деятельность человека и активность животного

- Отличительные признаки деятельности

- Виды (формы) деятельности

- Мотивы деятельности

- Классификация деятельности

- Творческая деятельность

- Вопросы для самопроверки

- Основные понятия, термины и определения. Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, способ существования человека

Жизнедеятельность

Жизнедеятельность — совокупность процессов, протекающих в живом организме, служащих поддержанию в нём жизни и являющихся проявлениями жизни. Для жизнедеятельности характерен обмен веществ.

Жизнедеятельность может заключаться как в активном перемещении в пространстве для поддержания обмена веществ и более сложных действиях, так и в неподвижном существовании с обменом питательными веществами со внешней средой.

Биологическая жизнедеятельность

Жизнедеятельность организма поддерживается биологическими процессами, составленными из некоторого числа химических, физико-химических и электро-химических реакций, обуславливающих трансформацию их элементов.

Регуляция биологического процесса жизнедеятельности происходит с изменением его границ, скорости и частоты, часто такая регуляция происходит посредством генетики. Отличия фенотипа мутанта от его родителей могут привести к нарушению процессов жизнедеятельности.

Такие процессы включают:

- неспецифическую адгезию клеток — прикрепление клетки к другой клетке или субстрату

- межклеточную коммуникацию — процесс, служащий связующим звеном между клеткой и её окружением, например клеточные сигналы.

- морфогенез, рост клетки и клеточная дифференцировка

- физиологические процессы клетки — процессы, относящиеся к внутренним функциям клетки

- клеточное распознавание — процессы, которыми клетка в многоклеточном организме интерпретирует своё окружение

- физиологические процессы — процессы, специфически относящиеся к функционированию интегрированных частей живого: клеток, тканей, органов и организмов

- пигментация

- биологическое размножение

- ответ на стимул — изменение в состоянии или деятельности клетки или организма(например движение, секреция, производство ферментов и т. д.) как результат стимула

- взаимодействие между организмами — процесс, благодаря которому один организм оказывает значительный эффект на другой организм того же или другого вида

- также: ферментация, оплодотворение, развитие(рост), геотропизм, гелиотропизм, гибридизация, метаморфоз, фотосинтез, транспирация и др.

Жизнедеятельность человека

Жизнедеятельность человека — это способ его существования, и нормальная повседневная деятельность и отдых. Жизнедеятельность протекает в постоянном контакте со средой обитания. Комфортными называются такие параметры окружающей среды, которые позволяют создать наилучшие для человека условия жизнедеятельности.

В процессе своей деятельности человек находится в связи со всеми элементами своей среды обитания, которую можно разделить на бытовую и производственную.

В производственной среде обитания человек, взаимодействуя с машинами и другими людьми трудом добывает себе средства существования. Физический труд происходит за счёт мышечной деятельности. Мышечная деятельность делится на

- динамическую — переменное мышечное усилие с изменением длины мышцы и изменением положения тела,

- статическую — постоянное усилие без изменения длины мышцы.

При статической нагрузке мышцы долгое время находятся в одном состоянии, и, по сравнению с динамической нагрузкой, когда происходит чередование сокращений и расслаблений мышц, является более утомительной. При возбуждении мышц происходит превращение потенциальной энергии питательных веществ (углеводы, жиры и белки) и кислорода в работу с выделением тепла.

В бытовой среде можно выделить как неспецифические для человека функции (питание и выделение), так и специфичные для некоторых млекопитающих (сон, секс для удовольствия).

Источник

Деятельность человека

О чем эта статья:

9 класс, 11 класс, ЕГЭ/ОГЭ

Деятельность — это способ взаимодействия с окружающим миром, который присущ только человеку. Только человек может ставить цели и задачи, планировать свою деятельность, подбирать средства для ее осуществления и корректировать деятельность по мере необходимости.

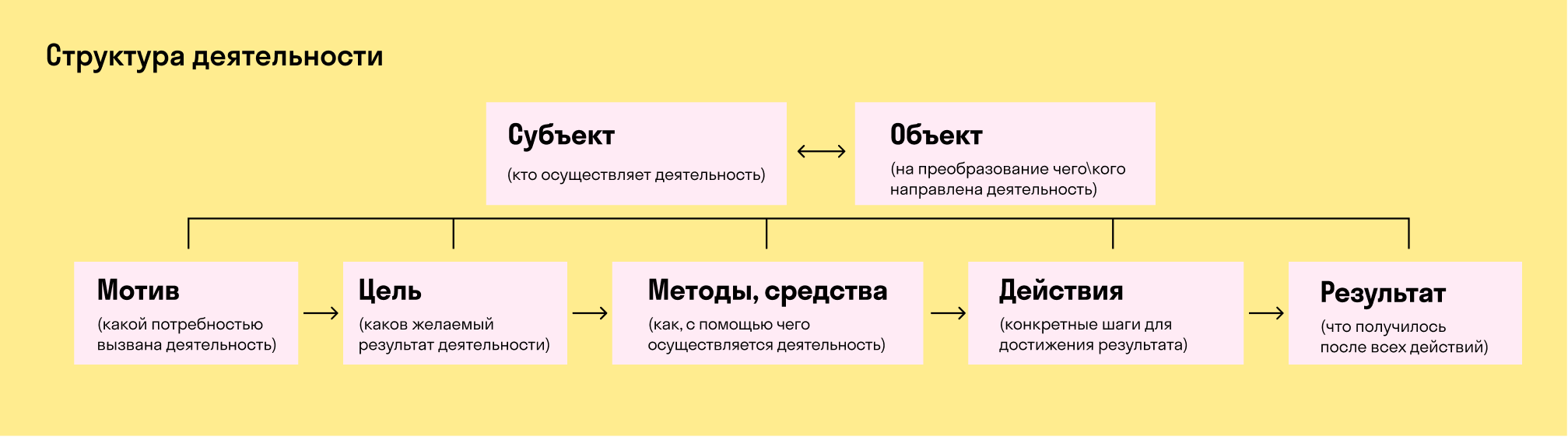

Структура деятельности

Схематично можно представить структуру деятельности таким образом:

Разберем компоненты этой схемы по порядку.

Субъект деятельности — это человек. Также в роли субъекта может выступать социальная группа или общество в целом.

Объект деятельности — предметы, процессы и явления, а также другие люди и социальные группы, общество.

Мотив деятельности — потребности человека, то, что побуждает его к действиям.

Цель деятельности — образ желаемого результата.

Средства (инструменты) — то, с помощью чего субъект осуществляет деятельность.

Действие (процесс) — конкретные шаги, которые предпринимает субъект для достижения результата.

Результат деятельности — итог, продукт, то, что получилось в результате действий субъекта.

Чтобы лучше понять структуру деятельности, давайте рассмотрим ее на конкретном примере — поиск работы.

Субъект деятельности

Объект деятельности

Статус на рынке труда

Цель

Трудоустройство в хорошую компанию на высокую зарплату

Мотивы

Мотивы могут быть разными у каждого субъекта деятельности. Для примера пусть мотивами нашего соискателя будут желание купить квартиру в центре города и необходимость помогать старенькой маме

Средства

Сайты поиска вакансий

Действия

Поиск вакансий на соответствующих сайтах, рассылка резюме, участие в собеседованиях

Результат деятельности

Смена статуса с безработного на имеющего полную занятость

Деятельность человека и активность животного

Может показаться, что не только люди могут быть субъектами деятельности. Ведь животные тоже могут вполне увлеченно и осознанно — на первый взгляд — выполнять какие-то действия: умываться, будить хозяина, охотиться, заботиться о потомстве.

Действительно, между деятельностью человека и активностью животного есть сходства, но человека отличает творческо-преобразующее отношение к миру.

Деятельность человека

Активность животного

Человек приспосабливается к окружающему миру через его масштабную переработку, вплоть до создания искусственной среды вокруг себя

Животное приспосабливается к миру через перестройку своего организма (мутационные изменения)

Человек осознанно ставит цели и задачи на основании анализа ситуации

Животное, каким бы осознанным оно ни выглядело, подчиняется инстинкту

Человек создает орудия труда, которые усиливают его физические возможности

Животное воздействует на окружающую среду непосредственно через свое тело

Деятельность человека носит созидательный характер

Активность животного носит потребительский характер

Отличительные признаки деятельности

Для деятельности характерны такие отличительные черты:

Сознательность, то есть сознательная постановка целей.

Продуктивность, то есть направленность на получение результата.

Преобразующий характер, то есть в процессе деятельности человек преобразует окружающий мир и самого себя.

Общественный характер — необходимость вступать в коммуникацию с другими людьми для достижения результата.

Виды (формы) деятельности

В рамках курса обществознания обычно выделяют четыре основных формы деятельности — игру, учение, труд и общение.

Игра — это свободная развивающая деятельность, которую субъект выполняет по желанию и ради удовольствия от процесса. Обычно у игры есть четкий набор правил. Во время игры дети зачастую готовятся к взрослой деятельности — учебе, работе, семейным отношениям.

Учение (познание) — это осознанный и целенаправленный процесс получения новых знаний и навыков.

Труд — это процесс взаимодействия субъекта с окружающим миром, в ходе которого первый создает продукты, необходимые для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей.

Общение — процесс установления и развития контактов между людьми, который включает в себя обмен информацией, переживаниями, эмоциями.

Мотивы деятельности

Как мы уже упомянули выше, мотивы деятельности могут существенно различаться от субъекта к субъекту. В таблице собрали основные виды мотивов, которые могут вдохновлять человека на деятельность.

Потребности — нужда человека в необходимом для жизни и развития.

Социальные установки — ориентация человека на что-либо.

Убеждения — эмоционально-ценностные отношения к действительности

Интересы — реальная причина действий, которая стоит за мотивами.

Влечения — психические состояния, которые выражают неосознанную необходимость.

Классификация деятельности

В обществознании существует не одна классификация деятельности, но мы рассмотрим наиболее популярную — по объектам и результатам деятельности.

В зависимости от того, что является результатом — материальные блага или культурные ценности — деятельность бывает материальной (практической) и духовной.

Материальная деятельность предполагает создание вещей и материальных ценностей, которые нужны для удовлетворения потребностей человека. Подразделяется на материально-производственную, связанную с преобразованием окружающей природы, и социально-преобразовательную — направленную на преобразование общества.

Продукты духовной деятельности — идеи, образы, научные, художественные и нравственные ценности. Духовная деятельность бывает:

познавательной — связанной с отражением окружающего мира в мифологической, религиозной, научной или художественной форме;

ценностно-ориентировочной — выражающей отношение человека к явлениям окружающего мира;

прогностической — участвующей в прогнозировании возможных изменений действительности.

Творческая деятельность

Особым видом деятельности является творчество — процесс создания чего-то качественно нового, никогда ранее не существовавшего. Творческой деятельностью занимаются художники, писатели, ученые.

Также творчество можно рассматривать как компонент другой деятельности. Так, наш соискатель из примера выше может проявить творчество в процессе подготовки резюме и придумать совершенно новый подход, который покорит работодателя.

Ключевыми для творческой деятельности являются такие способности:

комбинировать уже существующие знаний;

создавать новые образы в сознании (воображение);

создавать яркие, сильные представления (фантазия);

получать знания неосознанно (интуиция).

Вопросы для самопроверки

Вспомните четыре основных вида деятельности и раскройте значение каждого из них.

Кто может быть субъектом деятельности?

Ученики 5А класса средней школы №151.

В чем особенность игры как вида деятельности? Как связана детская игра с другими видами деятельности?

В чем уникальность творчества как вида деятельности? Какими двумя способами можно понимать творчество в контексте деятельности?

Какие два основных типа деятельности вы знаете и в чем их принципиальное различие?

Приведите пример активности животного, которая похожа на деятельность человека. Объясните, почему при внешнем сходстве активность животного все же нельзя назвать деятельностью.

Источник

Основные понятия, термины и определения. Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, способ существования человека

Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, способ существования человека. Она протекает в условиях различных опасностей, создающих угрозу для жизни и здоровья человека, и характеризуется не только качеством жизни, но и безопасностью. Степень опасности оценивается индивидуальной вероятностью смерти или сокращением средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни от различных причин, в том числе природных и техногенных опасностей.

Деятельность – активное (сознательное) взаимодействие человека со средой обитания, результатом которого должна быть ее полезность для существования человека в этой среде. Формы деятельности разнообразны. Любой вид деятельности должен быть полезен для существования человека, но одновременно деятельность может быть источником негативных воздействий или вреда, приводит к травматизму, заболеваниям, иногда заканчивается потерей трудоспособности или смертью. Любая деятельность потенциально опасна.

Деятельность человека осуществляется в условиях техносферы (производственной среды) или окружающей природной среды, т. е. в среде обитания.

Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов (физических, химических, биологических и социальных), способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность человека, его здоровье и потомство.

В жизненном цикле человек и окружающая среда обитания образуют постоянно действующую систему «человек – среда обитания». В составе окружающей среды выделяют природную, техногенную, производственную и бытовую среду. Природная и техногенная среды – это наружная окружающая среда. Статистика показывает, что человек проводит в производственных условиях примерно 30% своего времени, бытовой среде – 60%, наружной окружающей среде – 10%. Каждая среда может представлять опасность для человека. Кроме того, производственная, бытовая и наружная окружающая среда взаимодействуют и одновременно оказывают негативное воздействие на организм человека.

В системе «человек – среда обитания» происходит непрерывный обмен потоками вещества, энергии и информации, которые имеют естественную и антропогенную природу и во многом зависят от масштабов преобразующей деятельности человека и состояния среды обитания. Любое превышение привычных уровней потоков, которые неблагоприятно воспринимаются человеком и природной средой, приводит к негативным воздействиям на человека и (или) окружающую среду. Действуя в системе «человек – среда обитания», человек обеспечивает свои потребности в пище, воде и воздухе, одновременно создавая и используя защиту от негативных воздействий среды обитания.

В зависимости от уровней потоков вещества, энергии и информации для человека в системе «человек – среда обитания» создаются различные условия:

– комфортные (оптимальные) условия деятельности и отдыха. Соответствующие им уровни воздействий являются номинальными в среде обитания человека, к которым он приспособлен в наибольшей степени. Наличие таких условий может быть предпосылкой для проявления наивысшей работоспособности и, как следствие, продуктивности деятельности; они гарантируют сохранение здоровья человека и целостности компонентов среды обитания;

– допустимые, когда уровни потоков вещества, энергии и информации отличаются от номинальных значений в допустимых пределах. Воздействуя на человека и среду обитания, они не оказывают негативного влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая эффективность деятельности человека. Непревышение допустимых уровней воздействий гарантирует невозможность возникновения и развития необратимых негативных процессов у человека и среды обитания (допустимые уровни потоков служат предметом регулирования и закрепляются в санитарных нормах);

– опасные, когда потоки превышают допустимые уровни и оказывают негативное воздействие на здоровье человека, вызывая при длительном воздействии заболевания, и (или) приводят к деградации природной среды;

– чрезвычайно опасные, когда потоки высоких уровней за короткий период времени могут нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать разрушения в природной среде.

Взаимодействие человека со средой обитания может быть позитивным (при комфортном и допустимом состоянии) и негативным (при опасном и чрезвычайно опасном). Многие факторы, постоянно оказывающие воздействие на человека, являются неблагоприятными для его здоровья и активной деятельности.

Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в обеспечении нормальных (комфортных) условий деятельности людей, их жизни, защите человека и окружающей его среды (природной, производственной, городской, бытовой) от воздействия вредных факторов, превышающих нормативно-допустимые уровни. За любой вред человек расплачивается своим здоровьем, которое можно рассматривать как системообразующий фактор в системе «человек – среда обитания», конечный результат ее функционирования и критерий качества окружающей среды. Поэтому объектом изучения безопасности жизнедеятельности служит комплекс отрицательно воздействующих явлений и процессов в системе «человек – среда обитания».

Закон Российской Федерации «О безопасности» определяет безопасность как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Безопасность является важнейшей потребностью человека наряду с его потребностью в пище, воде, одежде, жилище, информации. Обеспечение безопасности достигается проведением единой государственной политики как системы мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства.

Безопасность можно обеспечить двумя путями:

1) устранением источников опасности;

2) повышением защищенности от опасностей, способности надежно противостоять им.

Основная цель учения о безопасности жизнедеятельности – защита человека в техносфере от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения, достижение комфортных условий жизнедеятельности.

Безопасность жизнедеятельности – наука, изучающая опасности, средства и методы защиты от них.

В процессе жизнедеятельности человека постоянно сопровождают опасности. Опасность – объективно существующая вероятность негативного воздействия на общество, личность, государство и природную среду, в результате которого может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий их состояние, придающий их развитию нежелательные динамику или параметры (характер, темпы, формы и т. п.).

Опасности подразделяются по:

а) характеру проявления – прямые и косвенные;

б) масштабу – объектные, локальные, региональные, глобальные;

в) типу проявления – постоянные, периодические, эпизодические, мгновенные;

г) направлению развития – нарастающие и убывающие;

д) времени реализации – потенциальные, непосредственные и реализующиеся;

е) возможности управляемого снижения ущерба от событий – управляемые и неуправляемые.

Опасность – центральное понятие в безопасности жизнедеятельности. Под опасностью чаще всего понимается угроза природной, техногенной, экологической, военной и другой направленности, осуществление которой может привести к ухудшению состояния здоровья и смерти человека, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

Техногенная опасность – состояние, внутренне присущее технической системе, промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной опасности на человека и окружающую среду при его возникновении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов.

Природная опасность – вероятность проявления в определенный период времени на данной территории потенциально опасного природного явления.

Экологическая опасность – вероятность нарушения экологического равновесия окружающей природной среды, в частности, структур биотических сообществ, их видов и популяций. Состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения фактора экологического воздействия, приводящего к изменениям в окружающей среде и вследствие этого к изменению условий существования человека и общества.

Опасность в чрезвычайной ситуации – состояние, при котором создалась вероятность угрозы воздействия поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, территорию или окружающую среду в зоне чрезвычайной ситуации.

Опасность сопутствует любому виду деятельности, а ее степень характеризуют риском. Риск – это возможность того, что человеческие действия или результаты его деятельности приведут к последствиям, которые воздействуют на человеческие ценности. Для оценки риска необходимы количественные показатели, которые должны обеспечивать сравнимость степени опасности различных объектов техносферы, состояния безопасности для различных видов профессиональной деятельности и категорий персонала, в целом оценку состояния безопасности жизнедеятельности на определенной территории.

Риск – частота реализации опасности или это отношение числа тех или иных неблагоприятных последствий к их возможному числу за определенный период (год).

Источником риска является любая потенциальная опасность, способная причинить вред, ущерб определенным объектам. Известно, что потенциальные опасности сопутствуют любой деятельности, т. е. любая деятельность сопряжена с риском.

Объектами (жертвами) риска могут стать любые компоненты живой и неживой материи, на которые могут воздействовать определенные источники риска в прошлом, настоящем или будущем. Все в мире может стать жертвой риска.

Как правило, понятие риска связывают с возможностью наступления сравнительно редких событий. При этом риск часто отождествляют с вероятностью наступления этих событий за интервал времени, как правило, за год.

Риск связывают также с размером ущерба от опасного события, как правило, в натуральном (число пострадавших и погибших, размер зоны действия опасных факторов) или стоимостном выражении. Наиболее общим показателем риска считается математическое ожидание (среднее значение) ущерба от опасного события за год.

Негативные последствия риска – это утраты, потери, ущербы, причиняемые источниками риска его объектам.

Пространственная область, в которой постоянно, периодически или эпизодически возникают источники и факторы риска, называется зоной риска.

Риски классифицируют по виду объектов риска:

1) здоровье, жизнь человека – валеологический риск;

2) окружающая природная среда – экологический риск;

3) технические объекты и системы – технический риск;

4) имущество, капитал, деньги – экономический риск;

5) общество, население – социальный риск.

В производственных условиях различают индивидуальный и коллективный риски.

Индивидуальный риск характеризует реализацию опасности определенного вида деятельности для конкретного индивидуума. Выражением индивидуального производственного риска являются показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости – частота несчастных случаев и профессиональных заболеваний, коэффициент тяжести.

Коэффициент частоты – число травм на 1 000 списочного числа работников.

Коэффициент тяжести – средняя длительность нетрудоспособности, приходящаяся на один несчастный случай за определенный период времени.

Коллективный риск – это травмирование или гибель двух и более человек от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Использование риска в качестве единого индекса вреда при оценке действия различных негативных факторов на человека начинает в настоящее время применяться для обоснованного сравнения безопасности различных отраслей экономики и типов работ, аргументации социальных преимуществ и льгот для определенной категории лиц.

Человеческая практика дает основание для утверждения о том, что любая деятельность потенциально опасна. Ни в одной деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности и это аксиома. Отсюда следует вывод о том, что несмотря на предпринимаемые защитные меры, всегда сохраняется некоторый остаточный или приемлемый риск.

Приемлемый риск – это такой низкий уровень смертности, травматизма или инвалидности людей, который не влияет на экономические показатели предприятия, отрасли, экономики или государства. Иными словами, это максимально допустимый риск, оправданный с точки зрения экономических и социальных факторов. Например, приемлемый технический риск составляет 10 -7 смертельных случаев в год.

Уровень приемлемого риска устанавливается для управления риском (или безопасностью). За среднюю величину приемлемого риска в профессиональной сфере обычно принимают 2,5∙10 -4 гибели человека в год. Условия профессиональной деятельности считаются безопасными, если риск для персонала ниже приемлемого, и опасными, если превышает.

Приемлемый уровень риска для отдельных категорий персонала, в частности, персонала вредных производств, может быть выше, чем для других видов профессиональной деятельности. В таких случаях предусматриваются социально-экономические компоненты дополнительных факторов риска (дополнительный отпуск, санаторно-курортное обслуживание и др.).

Источник