- Жгутиконосцы

- Чем питаются жгутиконосцы? Пожалуйста помогите с биологией !

- Класс Жгутиковые

- Урок 6. Беспозвоночные животные [биология 7 класс]

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Класс Жгутиковые»

- Жгутиконосцы

- Общая характеристика жгутиконосцев

- Тип Эвгленозои (Euglenozoa)

- Эвглена зелёная (Euglena viridis)

- Класс кинетопластиды (Kinetoplastea)

- Трипаносомы (Trypanosoma)

- Жгутиконосцы лейшмании (Leishmania)

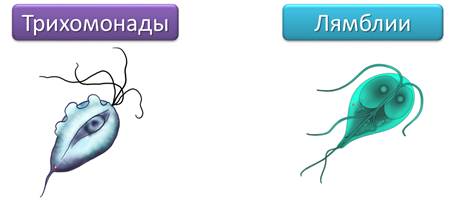

- Лямблии (Giardia)

- Трихомонады (Trichomonas)

- Вам будет интересно

Жгутиконосцы

Класс Жгутиконосцы, подобно корненожкам — полифилетическая группа организмов, происходящая от разных предков. Среди них можно встретить, как свободноживущие формы, обитающие во влажной почве, в пресных и морских водах, так и паразитические виды.

Важный признак данного класса — постоянная форма тела. Это связано с наличием плотной клеточной оболочки — пелликулы, которая придает определенную форму.

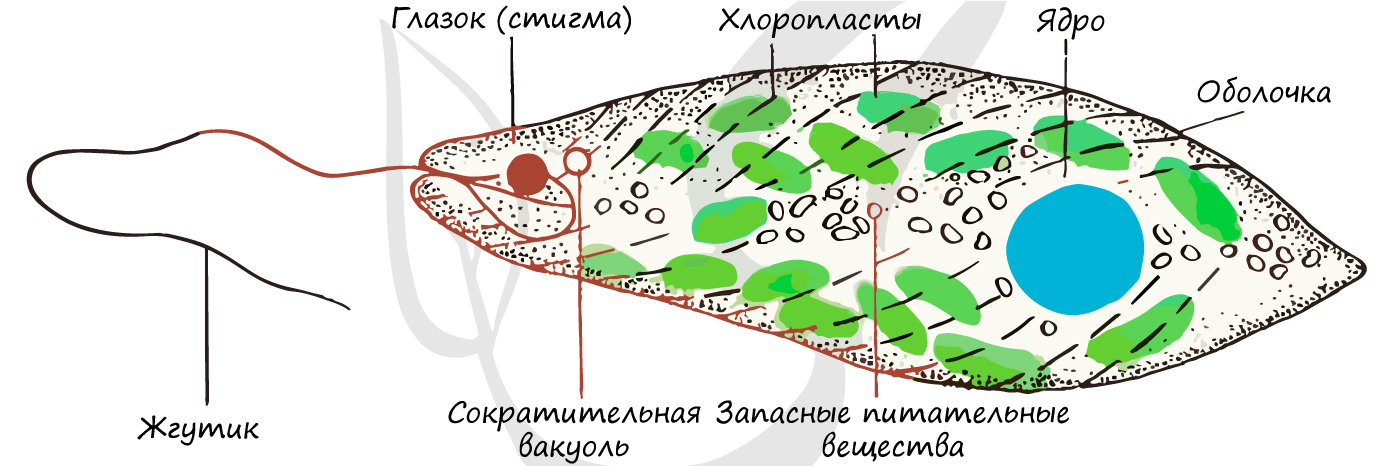

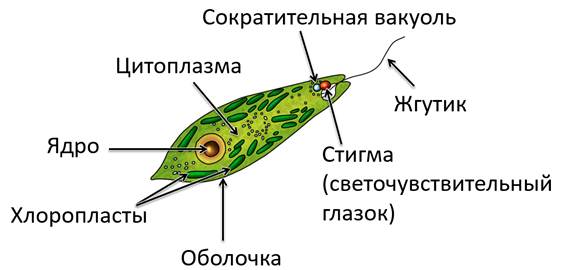

Эвглена зеленая

Эвглена зеленая по типу питания миксотроф — имеется и автотрофный, и гетеротрофный типы питания. На свету эвглена зеленая активно фотосинтезирует, благодаря наличию хлоропластов с хлорофиллом, создавая органические вещества (автотрофный тип питания). В темноте, из-за невозможности фотосинтеза, начинает поглощать твердые пищевые частицы (гетеротрофный тип питания).

Эктоплазма эвглены зеленой уплотнена, образует пелликулу, что придает клетке веретенообразную форму. Очевидно, что эвглена зеленая, как представитель класса Жгутиконосцы, имеет органоид движения — жгутик. Жгутик один, располагается на переднем конце тела. Имеется одно ядро.

Также нельзя обойти стороной особый орган — стигму (греч. stigma — метка, пятно) — также называемый глазок. Стигма — это светочувствительный орган, обладающий положительным фототаксисом, служит для восприятия световых раздражений. Эвглена зеленая, вследствие способности к фотосинтезу, всегда стремится занять наиболее освещенное место.

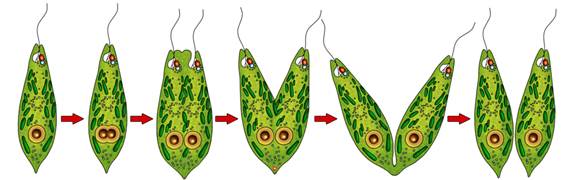

Размножение осуществляется бесполым путем: продольным делением надвое. Половое размножение — с помощью копуляции.

Таким образом, эвглена зеленая занимает в систематике особое место — она находится в промежуточном положении, так как ей присущи особенности и царства растения, и царства животные.

Трипаносомы

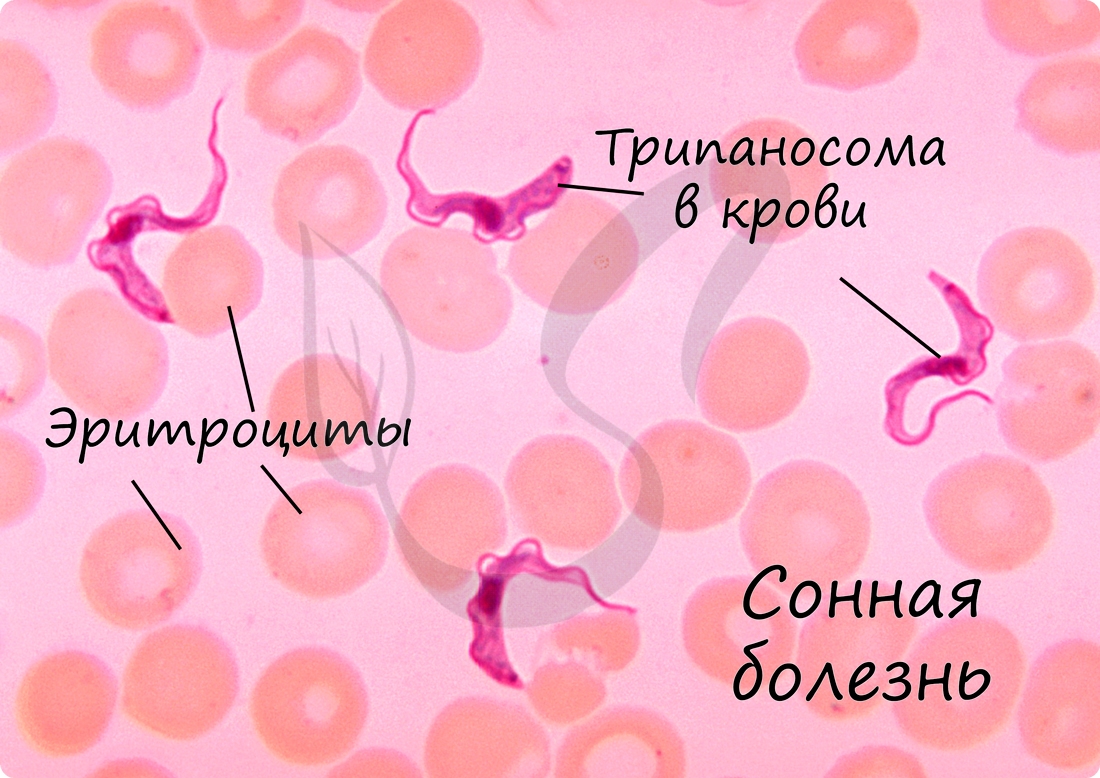

Трипаносома — одноклеточный организм класса жгутиковые, паразитирует в крови, спинномозговой жидкости и других тканях. Многие трипаносомы являются возбудителями тяжелых заболеваний, например — сонной болезни, болезни Шагаса.

Некоторые виды выделяют в кровь человека токсины, вследствие чего эритроциты разрушаются. Размножение осуществляется только бесполое — продольным делением надвое. Переносчиком трипаносом являются слепни, клопы, кровососущая муха цеце.

Лейшмании

Лейшмании — род одноклеточных жгутиковых организмов, являются внутриклеточными паразитами млекопитающих (человек, собака) и пресмыкающихся. Оказавшись внутри клетки иммунной системы (макрофага), они не перевариваются, а вовсе наоборот — нагло поедают содержимое клетки организма-хозяина и размножаются. Разрушая клетки, вызывают кожные и висцеральные лейшманиозы. Переносчиком лейшманий являются москиты.

Лямблии

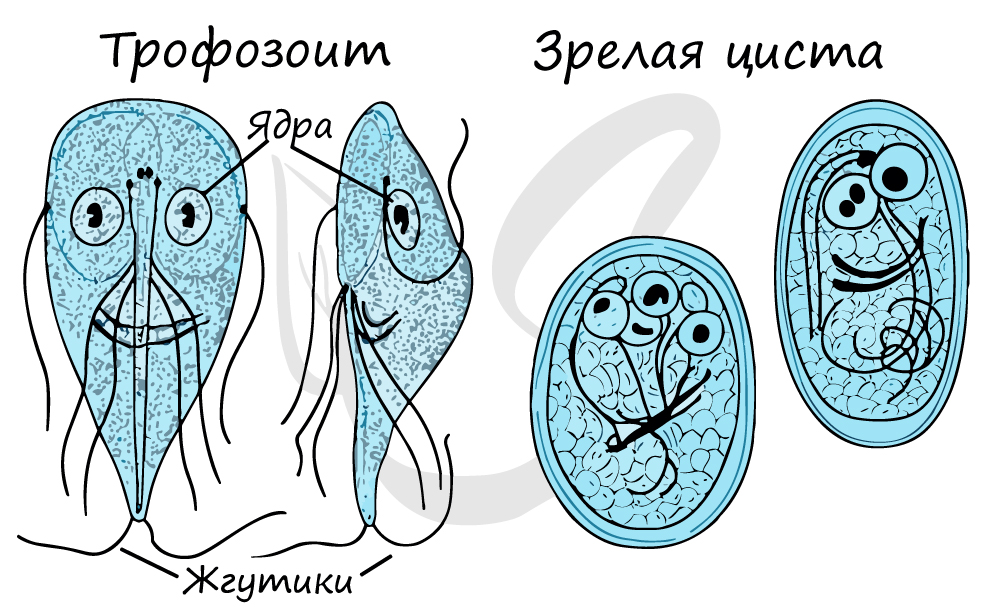

Лямблия — простейшее класса жгутиковые, паразит желудочно-кишечного тракта млекопитающих. Паразитирует в тонком кишечнике и желчных ходах, вызывая лямблиоз — болезнь грязных рук. Во время активного паразитирования находится в форме трофозоита. Размножаются делением надвое. При попадании в нижележащие отделы кишечника, образует цисты, которые выводятся во внешнюю среду и являются источником заражения новых хозяев.

Трихомонады

Трихомонада — простейшее класса жгутиковые, возбудитель заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. Питаются бактериями, размножаются продольным делением надвое.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Чем питаются жгутиконосцы? Пожалуйста помогите с биологией !

Жгутики служат не только для движения, но и способствуют захвату пищи. Движением жгутика в окружающей воде вызывается водоворот, благодаря которому взвешенные в воде частички (в том числе бактерии и т. п. ) увлекаются к основанию жгутика. Здесь у некоторых жгутиконосцев, питающихся твердой пищей, имеется небольшое отверстие в пелликуле — клеточный рот, ведущий в довольно глубокий канал — глотку, вдающийся внутрь тела. Пища попадает в рот и глотку и далее в эндоплазме образуется пищеварительная вакуоль. У других видов клеточной глотки нет, а у основания жгутика имеется участок липкой цитоплазмы, лишенный пелликулы, через него и происходит восприятие пищи. Непереваренные остатки пищи выбрасываются из тела простейшего.

Питание твердой пищей называется анимальным. Однако далеко не все жгутиконосцы питаются твердой пищей. Есть немалое число видов, питающихся жидкой органической пищей и усваивающих ее поверхностью тела. При этом основную роль играют процессы пиноцитоза . Таковы многие Mastigophora, живущие в воде, богатой разлагающимися органическими веществами. Такой способ питания называют сапрофитным. Анимальное и сапрофитное питание представляет собой две формы гетеротрофного типа обмена веществ, при котором источником пищи являются готовые органические вещества.

Растительные жгутиконосцы способны к фотосинтезу. Зеленый пигмент хлорофилл локализуется внутри особых тел — хроматофоров, имеющих такое же ультрамикроскопическое строение, как и хлоропласты высших зеленых растений. У одних видов хроматофоров в клетке может быть много и они имеют форму зерен, у других видов хроматофоров 1-2 и они представляют собой большие изрезанные по краю пластинки. Такие жгутиконосцы способны создавать на свету углеводы из углекислого газа и воды, а также усваивать минеральные соли, в том числе включающие азот и фосфор. Обмен веществ, протекающий за счет энергии света, называется аутотрофным или голофитным. Важно отметить, что некоторые аутотрофные жгутиконосцы (например, евглены) при известных условиях (в темноте и при наличии в среде растворенных органических веществ) переходят к сапрофитному питанию и могут терять при этом зеленую окраску, вызываемую хлорофиллом.

Доказано, что у некоторых евглен сосуществуют оба типа обмена веществ — аутотрофный и гетеротрофный. Они одновременно осуществляют и фотосинтез, и сапрофитное питание. Такой смешанный тип обмена называется миксотрофным. Столь широкую изменчивость типов обмена веществ у жгутиконосцев следует рассматривать как примитивную особенность, присущую организмам, стоящим как бы на границе между растительным и животным миром.

Источник

Класс Жгутиковые

Урок 6. Беспозвоночные животные [биология 7 класс]

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Класс Жгутиковые»

Характерной чертой данного класса является наличие жгутика. Жгутики – органоиды движения простейших. Движение происходит благодаря вращению жгутика, который расположен на переднем конце тела. Разные виды Жгутиковых могут иметь от одного до множества жгутиков.

Жгутиковых можно встретить в морях, пресных водоёмах, почве и в живых организмах. Внешне жгутиковые выглядят очень разнообразно: могут быть овальной, шаровидной, веретеновидной форм. У большинства представителей данного класса имеется постоянная форма тела.

Жгутиковые делятся на три группы по типу питания. Гетеротрофные простейшие используют готовые органические вещества, т.к. их клетки не имеют хлорофилла, и они не могут осуществлять фотосинтез. Это, например, трипаносома. Жгутиковые, содержащие хлорофилл, способны к фотосинтезу и имеют автотрофный тип питания. Например, вольвокс. Для некоторых видов, например, эвглена зелёная, характерен миксотрофный, или смешанный, тип питания, поскольку на свету они способны к фотосинтезу, а в темноте питаются готовыми органическими веществами.

Жгутиковые бывают одиночными (свободноживущими и паразитическими) и колониальными. Рассмотрим основных представителей класса Жгутиковые.

Вольвокс. Это шаровидный колониальный организм, который можно встретить в прудах и озерах. Он имеет размеры от 1 до 2 мм. Вольвокс состоит из нескольких сотен клеток, погружённых в студенистое вещество. Каждая клетка имеет два жгутика, с помощью которых вольвокс перекатывается в толще воды. Отсюда и происходит название «вольвокс», означающее «катящийся». Колония развивается из одной жгутиковой клетки. При дальнейшем делении клетки не расходятся, а продолжают существовать вместе.

Когда условия жизни благоприятны, некоторые клетки вольвокса погружаются внутрь и начинают быстро делиться. Так образуются дочерние колонии вольвокса, которые выходят из старого вольвокса наружу и начинают вести самостоятельный образ жизни.

Кроме вольвокса, к колониальным организмам относятся пандорина, эвдорина, гониум.

Эвглена зеленая – свободноживущий одноклеточный организм, имеет размеры около 0,06 мм. Обитает в пресных водоёмах со стоячей загрязненной водой. Рассмотрим ее строение. Имеет постоянную форму тела, т.к. ее тело покрыто плотной оболочкой. На переднем конце тела располагается жгутик. Вся клетка заполнена цитоплазмой, в которой располагаются ядро, около 20 хлоропластов, сократительная вакуоль, которая, как и у всех простейших, осуществляет выделение излишней воды. Интересной особенностью является наличие стигмы – светочувствительного глазка, содержащего красный пигмент. Светочувствительный глазок помогает находить освещённые места в водоёме, где более благоприятны условия для фотосинтеза.

Тип питания – миксотрофный. По этому признаку эвглена занимает промежуточное положение между растениями и животными. На свету она является автотрофом. В хроропластах, содержащих хлорофилл, идет фотосинтез. Когда на длительное время эвглена попадает в темноту, она теряет хлорофилл и становится бесцветной. Тогда она начинает всасывать готовые органические вещества всей поверхностью тела, т.е. становится гетеротрофом.

Дыхание и выделение происходит всей поверхностью тела.

Размножение бесполое – продольное деление клетки надвое. Сначала делится ядро, после чего разделяется вся клетка. Жгутик при этом может отделяться, и тогда дочерние особи формируют его заново, или отходит одной из клеток, в этом случае отстраивать его приходится только одной молодой клетке.

В неблагоприятных условиях эвглена, как и амёба, образует цисту.

Другие жгутиковые не имеют хлоропластов. Среди них встречаются свободноживущие и паразитические особи, которые вызывают тяжёлые заболевания, в том числе и у человека.

Африканские трипаносомы являются возбудителями тяжелейшей сонной болезни. Переносчиками паразита являются кровососущие мухи цеце, которые заражают животных и человека. Со слюной мухи при укусе паразит попадает в кровь человека, после чего поражает мозг. Симптомы болезни вначале проявляются в виде слабой лихорадки, но затем появляется мышечная слабость, утомляемость, сонливость. Развивается глубокое истощение организма. Без лечения болезнь приводит к гибели.

Среди паразитов человека важная роль принадлежит лейшманиям, получившим название в честь английского врача Уильяма Лейшмана, который одним из первых описал этих паразитов. Они паразитируют в крови человека и животных.

Также известны трихомонады, которые имеют несколько жгутиков, и лямблии. Лямблии – это простейшие, получившие свое название в честь профессора Душана Фёдоровича Лямбля, открывшего их в 1859 году. Организм имеет 2 ядра и 8 жгутиков. Заселяет тонкую кишку человека.

Характерные особенности класса Жгутиковые:

· Большинство имеет 1 ядро;

· Постоянная форма тела;

· Органоиды движения – жгутики;

· Тип питания: гетеротрофный, автотрофный или миксотрофный;

· Размножение: бесполое, у некоторых встречается половой процесс.

Источник

Жгутиконосцы

Жгутиковые, или жгутиконосцы — это гетеротрофные, фотоавтотрофные или миксотрофные протисты, передвигающиеся и захватывающие пищу при помощи одного, двух или большего количества жгутиков. Некоторые из них способны образовывать ложноножки, поэтому ранее по зоологической классификации их вместе с корненожками относили к одному типу Саркомасигофоры (Sarcomastigophora), выделяя только в отдельный класс Саркожгутиковые. Сегодня с классификацией организмов пока всё запутанно, но точно то, что жгутиковые не считаются единым таксоном. Мы рассмотрим только тех простейших со жгутиками, что могут нам встретиться в олимпиадных заданиях, в КИМах ЕГЭ и ОГЭ.

Общая характеристика жгутиконосцев

Жгутиконосцы — это довольно крупная группа организмов, насчитывающая около 8 000 как одноклеточных, так и колониальных видов. Живут они в солёных и пресных водоёмах, в почве, внутри растений и животных как паразиты или симбионты.

- Свободноживущие жгутиконосцы: эвглена зелёная, эвглена кроваво-красная (с ней связаны такие явления как «кровавые» дожди, красное «цветение» воды), эвглена снежная («ответственна» за явление «кровавого снега»), ночесветка (живёт в морях, например в Чёрном, и при механическом раздражении вспыхивает зелёным светом).

- Колониальные: вольвокс, пандорина, гониум. О них мы говорили в статье про водоросли.

- Паразиты: лейшмании, трипаносомы, опалины, лямблии, трихомонады.

- Симбионты: многожгутиковые простейшие.

- Ближайшие родственники многоклеточных животных — воротничковые жгутиконосцы. О них мы поговорим в отдельной статье.

Представители отряда Многожгутиковые обитают в кишечнике термитов и других растительноядных членистоногих. Они вырабатывают ферменты, расщепляющую клетчатку на простые сахара. Без своих симбионтов термиты умирают с голоду, потому что собственных ферментов, расщепляющих целлюлозу, у них нет. Сами жгутиковые получают от хозяина питательные вещества и благоприятную среду для размножения и жизни.

Размеры жгутиконосцев варьируют от 1-2 мкм до нескольких мм. По форме они бывают шаровидными, веретеновидными, отростчатыми, овальными, грушевидными и т.д. Все на какой-либо стадии жизненного цикла имеют жгутики, чаще всего их бывает 2, но может быть 1, 4, 6, 8 или несколько тысяч. Жгутики обычно отходят от передней стороны клетки (переднежгутиковые), но если их много, то они покрывают всю поверхность клетки. У паразитических видов жгутик срастается с поверхностью клетки и образует ундулирующую мембрану , способствующую передвижению в вязкой среде (жгутик тянется вдоль тела, соединяясь с ним при помощи тонкой цитоплазматической мембраны).

Жгутиконосцы чаще имеют более или менее постоянную форму тела. Она поддерживается благодаря наличию пелликулы (уплотнённого наружного слоя эктоплазмы) или панциря из углекислого кальция или диоксида кремния, у растительных жгутиконосцев клетка покрыта оболочкой из клетчатки.

Чаще всего эти простейшие размножаются бесполым путём — продольным митотическим делением клетки. Внутри цисты клетки жгутиконосцев могут подвергаться множественному митотическому делению. При этом образуется несколько мелких вегетативных клеток. Реже у них встречается половое размножение путём образования гамет и последующей их копуляции. Слияние двух одинаковых по размеру и морфологии гамет называется изогамией . У крупных колониальных растительных жгутиконосцев имеют место оогамия или анизогамия.

По способу питания простейших со жгутиками делят на гетеротрофов и миксотрофов. Гетеротрофным жгутиконосцам свойственно либо голозойное (анимальное) питание путем заглатывания частиц органической пищи, либо сапрофитное — за счет всасывания жидкой органической пищи всей поверхностью тела.

В результате движения жгутика в воде возникает водоворот, увлекающий мелкие пищевые частицы к основанию жгутика, где у некоторых видов находится клеточный рот ( цитостом ), ведущий в глотку ( цитофарингс ). У видов, не имеющих клеточного рта, у основания жгутика есть участок липкой цитоплазмы, не покрытый пелликулой, через который пища попадает в организм одноклеточного. Поступившая в цитоплазму пища заключается в образовавшиеся пищеварительные вакуоли .

Подкласс растительные жгутиконосцы (устар.), к которым относились и миксотрофы, имеют хроматофоры — органоиды по строению сходные с хлоропластами растений, стигму — светочувствительный глазок.

Дышат жгутиконосцы диффузно — всей поверхностью клеточной мембраны, растворённым в воде кислородом. Выделение и регуляция осмотического давления осуществляется так же, как и у амёб — при помощи сократительной вакуоли , имеющей более сложное строение, чем у корненожек. Но сократительные вакуоли имеются только у свободноживущих пресноводных организмов. Морским и паразитическим видам они не нужны из-за примерно одинаковой концентрации соли внутри их клетки и в окружающей среде.

В клетке жгутиконосцев обычно содержится одно ядро, но встречаются также двуядерные (лямблии) и многоядерные (опалины) организмы, количество ядер у которых может превышать 100.

Тип Эвгленозои (Euglenozoa)

Тип объединяет около 1000 свободноживущих, паразитических и эпибионтных (живущих на поверхности тела других организмов) видов, распространённых по всему свету. В их числе есть как фотоавтотрофные (зелёные), так и гетеротрофные (бесцветные) протисты. Большая часть автотрофных эвгленид живёт в пресных водоёмах. Преобладают они в мелководных стоячих водах с большим количеством органических веществ. Развиваясь в большом количестве они могут служить причиной зелёного и красного «цветения» воды.

Гетеротрофные эвглениды встречаются и в шельфовой зоне океана. У большинства из них по 2 гетероконтных (неравных по длине) жгутика. Есть виды с одним и несколькими жгутиками. Поверхность клетки эвгленид покрыта кутикулой, часто с сильно развитым слоем гликокаликса, некоторые виды имеют домики, инкрустированные солями железа.

Движение жгутиковое или эвгленоидное (метаболическое) . Метаболическое движение характерно для видов, живущих на поверхности субстрата, а не внутри него, оно происходит путём удлинения и сжатия клетки, её расширения, свёртывания и изгибания. У таких протистов жгутик может отсутствовать.

Виды, способные к фотосинтезу, имеют фоторецептор , включающий парафлагеллярное тельце и стигму. Парафлагеллярное тельце представляет собой расширенный участок длинного жгутика, покрытого мембраной. Взаимодействие фоторецептора и жгутикового аппарата приводит к изменению направления движения эвгленид. Стигма бывает красной или оранжево-красной, что связано с концентрацией в ней каротина.

Хроматофоры (хлоропласты) у них с 3 мембранами. В клетках разных эвгленид их может быть от одного до нескольких сотен. Многие имеют пиреноиды — дифференцированные участки внутри хроматофоров водорослей и фотосинтезирующих простейших, в которых сконцентрированы ферменты, синтезирующие резервный сахар (парамилон).

Кристы митохондрий пластинчатые, у анаэробных эвгленовых митохондрии отсутствуют. У всех в клетке только одно ядро, делится оно по типу закрытого плевро- или ортомитоза. Основным способом размножения является деление клетки надвое, у некоторых видов известна и палинтомия — процесс последовательных делений без стадий роста и увеличения объема получающихся клеток.

В жизненном цикле обычно присутствуют формы для переживания неблагоприятных условий: пальмеллевидная (слизистые скопления разделившихся клеток) и цисты . Форма активно размножающейся стадии ( трофозоита ) этого простейшего может быть листовидной, шаровидной, эллипсоидальной, яйцевидной, игловидной, веретеновидной.

Способы питания эвгленид:

При отсутствии света многие зелёные виды становятся бесцветными. Они питаются гетеротрофно и нуждаются в органическом источнике углерода. В их клетке происходят различные изменения: исчезают пиреноиды, хлоропласты, часто и стигмы. При перемещении к свету у них восстанавливаются хлоропласты и другие органоиды и снова начинается фотосинтез.

Сократительная вакуоль в клетке одна. Её содержимое выливается в резервуар жгутикового аппарата, а оттуда выбрасывается наружу. Резервное запасающее вещество всех эвгленид — полисахарид парамилон . У зелёных особей центром его образования служит пиреноид, у гетеротрофов он вырабатывается в других участках цитоплазмы. Парамилон откладывается в цитоплазме в виде зёрен разной величины — парамилий .

У гетеротрофных бесцветных видов кроме парамилона синтезируется гликоген и откладывается в виде мелких зёрен. Запасным веществом эвгленид также является нейтральный жир , откладывающийся в виде капель. У кроваво-красной эвглены отмечен гематохром , который накапливается в клетке при температуре 27-30° и придаёт ей красный оттенок.

Некоторые фототрофные и все гетеротрофные виды имеют цитостом (клеточный рот) и глоточный аппарат.

Эвглена зелёная (Euglena viridis)

Эвглена зелёная — пресноводный обитатель, чаще встречающийся в мелких грязных прудах и лужах. При массовом размножении она является причиной зелёного «цветения» воды. Длина её тела не превышает 0,05 мм, оно хорошо видно в световой микроскоп даже при небольшом увеличении. Форма её клетки веретеновидная, относительно постоянная из-за наличия тонкой эластичной пелликулы. Благодаря эластичности пелликулы эвглена может сжиматься и расширяться. Передний конец её клетки притуплённый, задний слегка расширенный, с заострённым отростком.

На переднем конце находится глотка эвглены, из которой выходит 2 гетероконтных жгутика (один длинный — двигательный, простирается наружу, другой очень короткий, остаётся внутри). Жгутик ввинчивается быстрыми (до нескольких десятков оборотов в секунду) вращательными движениями в воду и тянет за собой всё тело эвглены. У всех представителей рода был обнаружен рудиментарный цитостом (клеточный рот), частично сохранивший функциональную активность.

Рядом с глоткой расположено светочувствительное пятно — стигма. Для эвглены характерен положительный фототаксис. На её длинном жгутике находится светочувствительный рецептор, определяющий оптимальное для фотосинтеза освещение. Рядом с клеточной глоткой также присутствует и пульсирующая (сократительная) вакуоль, выливающая своё содержимое в резервуар глотки.

Круглое ядро с гаплоидным набором хромосом расположено в задней части клетки. В цитоплазме много парамилий, заполненных парамилом и капель жира. Парамил — полисахарид, близкий к крахмалу, синтезируемый пиреноидами, но он не даёт фиолетового окрашивания под воздействием йода.

Эвглена зелёная холодолюбива и зимой может вмерзать в лёд, не теряя жизнеспособности. Она инцистируется, при этом её клетка округляется, теряет жгутики и покрывается дополнительными оболочками.

Питание. Эвглена зелёная миксотроф, она совмещает фотосинтез с потреблением готовых органических веществ. На свету она питается как растение, в тени — как животное или грибы. Потому её часто относят в разные царства и считают переходным звеном между растениями и животными. В её клетке есть 20 хроматофоров, по строению схожих с хлоропластами высших растений. В них синтезируется пигмент хлорофилл, необходимый для осуществления фотосинтеза. Он и придаёт эвглене зелёный оттенок. Кислород, минеральные вещества и углекислый газ в её тело поступают через цитоплазматическую мембрану по всей поверхности клетки.

Размножение у эвглены зелёный только бесполое — продольное деление, которому предшествует митотическое деление ядра. После деления ядра делятся (удваиваются) все органоиды клетки за исключением ундулиподий жгутиков. Ундулиподии остаются у одной клетки, у другой они формируются заново из удвоившейся кинетосомы.

Класс кинетопластиды (Kinetoplastea)

Класс также относится к типу эвгленозои. Единственная, но гигантская митохондрия представителей этого класса жгутиконосцев формирует кинетопласт — специализированный участок, который содержит всю или большую часть митохондриальной (кинетопластной) ДНК. Он тесно связан с базальным телом жгутикового аппарата. Это главный, объединяющий всех кинетопластид признак. У большинства также есть жгутики (чаще 2), цитостом, сократительная и пищеварительные вакуоли.

Покровы кинетопластид, как правило, представлены тубулеммой — плазмолеммой и подстилающим её слоем продольно ориентированных микротрубочек. А на поверхности плазмалеммы часто проявляется гликопротеиновый надмембранный комплекс, что чаще всего бывает связано с паразитическим образом жизни, в частности, это характерно для кровяной стадии трипаносом.

Для питания у них развит цитостом-цитофарингеальный (рото-глоточный) комплекс. У свободноживущих организмов он развит хорошо, у паразитов какие-либо его части редуцированы. Большинство свободноживущих кинетопластид обитает в различных водоёмах: постоянных и временных, пресных и с разной степенью солёности. По-видимому, многие из них хорошо переносят переход из солёной воды в пресную и наоборот. Они поселяются в почве, на поверхности компоста, фекалий и т.д. Но нас больше интересуют паразитические виды, которые заражают животных, человека и даже других простейших, их мы рассмотрим на конкретных примерах.

Трипаносомы (Trypanosoma)

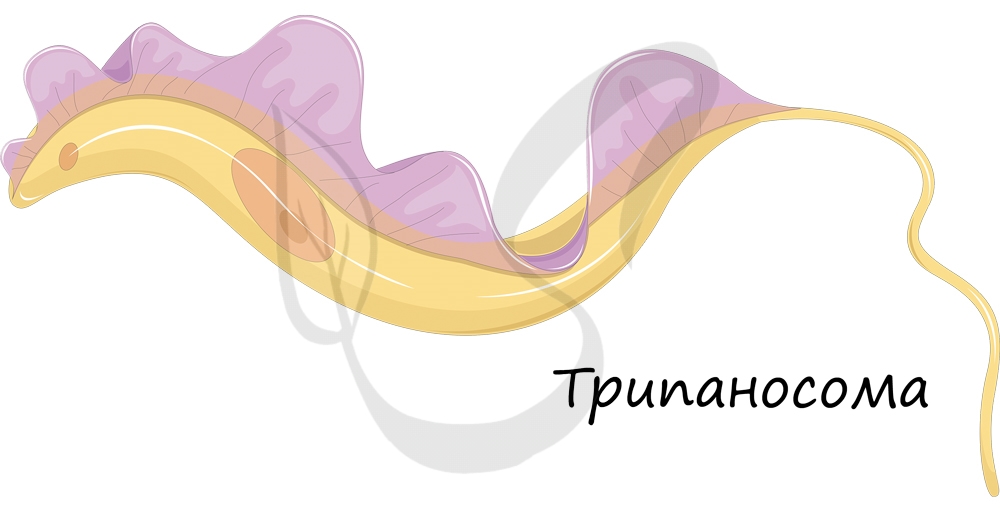

Род класса Кинетопластиды. У всех трипаносом только один, направленный вперёд жгутик, полная тубулемма, относительно небольшие компактные кинетопласты. Клеточный рот и глотка у них почти полностью редуцированы.

Один из видов рода — трипаносома Брюса (Trypanosoma brucei) является возбудителем сонной болезни , её ещё называют африканским трипаносомозом. Он паразитирует в крови и лимфе млекопитающих. Переносится видами мухи цеце (Glossina), обитающими в Африке к югу от Сахары. Этот вид традиционно делится на 3 подвида: T. b. brucei, T. b. gambiense и T. b. rhodesiense, два последних из которых являются паразитами в том числе и человека.

В одной из своих морфологических форм трипаносомы — небольшие простейшие — 8-50 мкм длиной, с удлинённым обтекаемым, конусообразным, заострённым на концах телом-клеткой. Их единственный жгутик отходит от заднего конца клетки, он срастается с телом, образуя ундулирующую мембрану, а его свободный конец располагается на переднем конце.

Из-за сложного жизненного цикла со сменой хозяина, клетка трипаносом сильно меняется, претерпевая морфологические метаморфозы. У вида T. brucei только 2 основных класса клеточной организации. У других трипаносом их может быть больше. У трипаносомы Брюса они следующие:

- эпимастигот — встречается внутри мухи цеце (промежуточный хозяин). Кинетопласт и базальное тело лежат перед ядром, жгутик прикреплён к телу, начинается от его центра;

- трипомастигот — паразитирует внутри млекопитающих — окончательных хозяев. Кинетопласт и базальное тело жгутика расположены сзади от ядра. Жгутик начинается от заднего конца тела трипаносомы.

Жгутик трипаносомы Брюса выполняет две функции:

- двигательную, путём вращения ундулиподии и тела трипаносомы;

- закрепляющую организм в кишечнике мухи цеце.

Жизненный цикл T. brucei ограничивается двумя хозяевами: мухой цеце и млекопитающими (человек, крупный рогатый скот, лошади и дикие животные) и включает как бесполое, так и половое размножение. Млекопитающее заражается им при укусе мухи цеце. Простейшее сначала попадает в лимфу, затем в кровь. В начале их клетки короткие и коренастые, в кровотоке они становятся длинными лентовидными. Там жгутиконосцы делятся митозом и снова становятся короткими и коренастыми. Деление трипаносом в крови вызывает лихорадку у больных млекопитающих.

Длинные тонкие трипаносомы способны внедряться в стенки сосудов и проникать в другие ткани, в том числе и в нервную систему. Это приводит к нервному расстройству, сонливости и в отсутствии лечения к смерти от истощения. У заражённых диких животных, чаще антилоп, трипаносомы не вызывают заболеваний, но они становятся носителями паразита (природным резервуаром).

Во время кровяной трапезы мухи цеце подхватывают коренастые клетки трипаносомы. Простейшие попадают в среднюю кишку мухи и там делятся, становясь эпимастиготами. Английская википедия говорит о недавнем обнаружении того,что трипаносомы претерпевают мейотическое деление, превращаются в гаплоидные одинаковые гаметы, которые потом копулируют (сливаются). Такой процесс называется сингамией. Затем они мигрируют в ротовую полость мухи и прикрепляются к её слюнным железам. Там они превращаются в коренастых трипомастиготов, способных заражать млекопитающих. Весь цикл развития внутри мухи занимает около 20 дней.

Жгутиконосцы лейшмании (Leishmania)

Ещё одни паразитические кинетопластиды — род трипаносом, являющийся возбудителями кожных и висцеральных лейшманиозов. Кроме человека заражают различных грызунов и собак, были отмечены случаи поражения кошек, лошадей и даманов, ленивцев, опоссумов, броненосцев, кенгуру. Естественными резервуарами паразитов служат некоторые млекопитающие и ящерицы. Их переносчиками являются около 93 видов москитов. Лейшмании распространены в Средиземноморье, Ближнем и Среднем Востоке, Закавказье и Средней Азии, Монголии, Южной Америке, Мексике и других странах Центральной Америки, Северной и Восточной Африке, на полуострове Индостан.

Лейшманиозы проявляются в виде некротических очагов. Существует 2 основные формы лейшманиозов:

- кожная, при которой поражается только эндотелий кожи и подкожная клетчатка;

- висцеральная, характеризующаяся широким поражением организма хозяина.

Лейшмани — это внутриклеточные паразиты, большую часть жизненного цикла лишённые жгутика. Они существуют в двух морфологических формах:

- промастиготы — внеклеточная подвижная форма, обитает в кишечнике москитов. Там они веретёновидные, длинные, 15-30 мкм в длину, с передним удлинённым жгутиком;

- эндомастиготы ( амастиготы ) — в клетках, чаще в макрофагах, или в кровотоке позвоночных. Неподвижные, овальные или круглые, 3-6 мкм длиной, с коротким жгутиком, который наружу не выходит.

В Закавказье и Средней Азии кожный лейшманиоз у людей, грызунов и собак вызывает вид Leishmania tropica. Его природным резервуаром являются большие песчанки. Поэтому колонии э тих зверьков периодически обследуются на заражение паразитами. На теле человека в месте укуса москита спустя от 2 недель до 5 месяцев образуется язва, она заживает спустя 1-2 года, оставляя рубец.

Висцеральный лейшманиоз вызывает Leishmania donovani. Бродячие собаки служат их природными резервуарами. Передаются при укусе термитов и паразитируют в клетках селезёнки, печени, в костном мозге. Поражённые органы увеличиваются, и при отсутствии лечения человек погибает от истощения и лихорадки.

Leishmania brasiliensis вызывает бразильский кожный лейшманиоз. При нём поражаются слизистые оболочки носоглотки, гортани, половых органов, куда паразит попадает с кровотоком. К э тому возбудителю организм вырабатывает стойкий иммунитет, поэтому повторного заболевания не происходит.

Инвазионной стадией лямблий являются её четырёхъядерные цисты, они выходят из кишечника млекопитающих с фекалиями.

Лямблии (Giardia)

Ана эробные жгутиконосцы , паразитирующие в тонком кишечнике (в двенадцатипёрстной кишке и желчных протоках) некоторых позвоночных, в том числе и человека, чаще всего детей. Они заселяют желудочно-кишечный тракт кошек, собак, мышевидных грызунов.

Лямблии — двусторонне симметричные организмы, размером 10-18 мкм. У них грушевидная уплощённая форма, 4 пары жгутиков, в клетке 2 ядра, дублированы и органоиды движения — кариомастигонты, аппарат Гольджи отсутствует, а митохондрии редуцированы, но есть их остатки — митосомы . Большую часть вентральной поверхности их тела занимает присасывательный диск , заменяющий клеточный рот.

Заразиться цистами лямблии можно при контакте с больным человеком или млекопитающим, от загрязнённой фекалиями носителя пищи, почвы, воды. Лямблии вызывают заболевание, называемое лямблиозом, или болезнью грязных рук, которое вызывает атрофию ворсинок тонкой кишки и их уплощение, что приводит к нарушению всасывания в кишечнике. Непереносимость лактозы может сохраняться и после удаления лямблий из пищеварительного тракта.

Через 2 дня после заражения могут проявиться следующие симптомы: тошнота, расстройство желудка, желудочные спазмы, диарея и избыток газоотделения.

В активной — размножающейся (только делением надвое) и питающейся фазе (морфологическая форма трофозоита) они находятся внутри хозяина. Во внешнюю среду выходят в форме круглой четырёхъядерной цисты.

Трихомонады (Trichomonas)

Род жгутиковых простейших, три вида которых паразитируют у человека: Т. vaginalis (вагинальная трихомонада, паразитирует в мочеполовых путях, вызывая трудноизлечимые заболевания), Т. tenax (ротовая трихомонада) и Т. hominis (кишечная трихомонада, вызывает хронические поносы).

В своём цикле развития трихомонада имеет три стадии: жгутиковую (взрослая стадия), амебовидную (промежуточная и наиболее агрессивная), цистоподобную (может существовать в особой оболочке, которая предохраняет ее от вредных внешних воздействий) и множество переходных форм.

Жгутиковая трофозоитная фаза имеет 4-6 жгутиков, один из которых является рулевым и образует ундулирующую мембрану.Заражение трихомонадами может происходить через рот, прямую кишку, половые органы, при вдыхании воздуха, в котором есть э ти жгутиконосцы.

Вам будет интересно

Зоология (от др.греч. ζῷον — животное и λόγος — учение) — это раздел биологии, комплексная…

Ризоподы, или корненожки (Rhizopoda) — одноклеточные или плазмодиальные (многоядерные) гетеротрофные протисты с разными типами ложноножек…

Простейшие, или гетеротрофные протисты (устар. Protozoa) — полифилетическая (произошедшая от разных предков) группа одноклеточных или…

Классификация — это описание видов организмов и их распределение по естественным группам на основе эволюционных…

Источник