- Зажигание электрода различными способами

- Техника ручной дуговой сварки покрытыми электродами

- Способы зажигания сварочной дуги

- Длина сварочной дуги

- Движение электрода при ручной дуговой сварке

- Техника ручной дуговой сварки в различных пространственных положениях

- Сварка в нижнем положении

- Сварка в вертикальном и горизонтальном положении

- Сварка в потолочном положении

- Окончание сварки. Заварка кратера

- Зажигание электрода различными способами

- § 32. Техника выполнения швов

Зажигание электрода различными способами

После подбора сварочного тока наибольшее влияние на качество сварного шва оказывает зажигание дуги и начало сварки.

Существует два способа зажигания сварочной дуги.

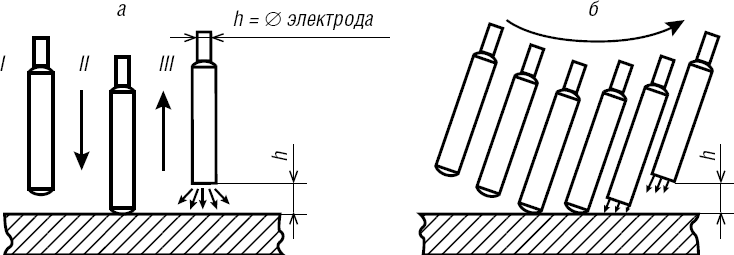

Первый способ – способ тычка, или короткого замыкания (рис. 6.11, а). После короткого соприкосновения торца электрода с изделием необходимо произвести отрыв его на высоту, равную диаметру электрода или чуть больше. Такой способ зажигания дуги легко применять электродами с качественно изготовленными торцами. Недостаток способа тычка заключается в возможности прилипания электрода к изделию. Это происходит при длительном коротком замыкании (КЗ) (положение II) либо при отрыве электрода из положения II в положение III на длину бо?льшую, чем диаметр электрода, с последующим чрезмерным укорачиванием длины дуги; так как дуговой разряд еще не стабилизировался, происходит залипание электрода с изделием. Избежать залипания можно путем плавного укорачивания дугового разряда до необходимой длины дуги после ее стабилизации. Отрывать прилипший электрод следует резким поворачиванием его вправо и влево.

Второй способ – способ чирка, когда электродом вскользь чиркают, как спичкой, по поверхности металла. Чиркать надо в направлении сварки, чтобы не оставлять лишних следов. При поступательном движении электрода, как показано на рис. 6.11, б, после соприкосновения торца электрода с изделием и после появления искрения надо приподнять электрод для возникновения сварочной дуги. После стабильного горения перейти на необходимую длину дуги (h = диаметр электрода). Данный способ исключает прилипание электрода к изделию. Если электрод все же прилип, скорее всего, его покрытие повреждено. В этом случае надо сжечь выступающий из-под покрытия край электрода.

Зажигание дуги:

а – способом тычка; б – способом чирка

В случае появления стартовых пор (видимых невооруженным глазом) или прилипания электрода к изделию при зажигании сварочной дуги необходимо прекратить начало сварки и выбрать (вырубить) место зажигания подручными средствами (зубилом, болгаркой и др.). После этого нужно обжечь электрод на технологической пластине, быстро и аккуратно удалить незастывший шлак с торца электрода путем легкого постукивания электродом обо что-либо твердое (дерево, наждачный круг, металлическую планку, изолированную от изделия, или прочий подручный материал) и после этого возобновить зажигание сварочной дуги. Не рекомендуется переплавлять нечеткое зажигание сварочной дуги, так как это может привести к дефектам в месте зажигания (стартовые поры, зашлаковка, непровар).

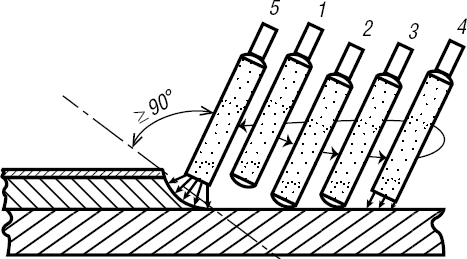

Зажигание сварочной дуги на изделии для продления сварного шва производится впереди кратера (рис. 6.12). Путь от положения 1 до положения 5 следует выполнять быстро, чтобы не получить валик в этом месте. Времени от начала зажигания дуги и до начала сварки обычно достаточно для того, чтобы сориентироваться, где начать наложение первой чешуйки металла шва. Начало сварки следует выполнять на застывшем кратере в верхней ее части, стараясь соединить край жидкой ванны с последней чешуйкой закристаллизовавшегося шва, предварительно обив кратер от застывшего шлака.

Зажигание сварочной дуги для продления сварного шва

Начало сварки внизу кратера приводит к большим и глубоким перепадам между чешуйками в местах смены электродов. Начало сварки на самой вершине кратера приводит к бугристости сварного шва. Такие углубления и бугры создают трудности при сварке последующего слоя и способствуют появлению дефектов. Кроме этого, необходимо выполнить ряд дополнительных условий.

Должны отсутствовать или быть незначительными перепады в местах стыковки.

При наведении жидкой ванны необходимо проследить за тем, чтобы ее граница совпадала с последней чешуйкой предыдущего валика.

Наклон электрода в начале сварки должен быть равным или больше 90° к поверхности кратера, что не позволяет жидкому шлаку стекать вниз кратера. Скорость продвижения электрода от позиции 1 должна быть чуть быстрее, чем скорость сварки. В позиции 2 необходимо произвести задержку для проплавления места перехода кратера с основным металлом и после этого начать наложение сварного валика с определенной скоростью.

Все вышеперечисленное позволяет производить сварку (наплавку) с минимальными перепадами и повышает производительность труда.

Источник

Техника ручной дуговой сварки покрытыми электродами

Способы зажигания сварочной дуги

Сварочная дуга возбуждается от прикосновением электрода к детали. Происходит короткое замыкание, конец электрода нагревается до высокой температуры. После отрыва электрода от изделия происходит ионизация газового промежутка и загорается сварочная дуга.

Зажигание сварочной дуги можно производить двумя основными способами. Тычком — электродом прикасаются к свариваемой детали и быстро отводят назад, на расстояние в несколько миллиметров, как правило равное диаметру электрода. Этот способ наиболее простой, но имеется большая вероятность «прилипания» электрода если сварщик не успел своевременно отвезти электрод от поверхности металла. Чирканьем — электродом как спичкой чиркают по металлу и также быстро отводят на расстояние в несколько миллиметров. Конец электрода трется о металл и во время движения возбуждается сварочная дуга. Недостаток этого метода в сложности точно попасть в разделку шва или ранее наплавлены валик. Как известно зажигать дугу на основном металле нельзя.

Важно! Контакт электрода с металлом должен быть кратковременным иначе электрод «прилипнет». Отрывать приплавившейся сварочный электрод нужно, резким, сильным движением поворачивая его в стороны. Сварочный электрод нельзя отводить слишком далеко от свариваемого материла иначе дуга не зажжется.

Перемещение дуги должно производится так чтобы обеспечить расплавление свариваемых кромок и плотное формирование сварного шва. Это возможно при поддержания необходимой длины дуги и правильной техники сварки.

Длина сварочной дуги

Длина дуги являться важным теологическим параметром процесса сварки. От нее зависит качество формирования шва, защита сварочной ванны, величина разбрызгивание металла, величина тепловложения.

В зависимости от вида покрытия электродов в процессе сварки необходимо поддерживать дугу определенного размера. Как правило от 0,5 до 1,5 диаметра покрытого электрода. При сварке электродами с основным видом покрытия следует производить сварку на как можно короткой дуге, не более диаметра электрода. При сварке слишком длинной дугой, процес горение становится неустойчивым, идет сильное разбрызгивание металла, ухудшаться защита сварочной ванны. Длинная дуга способствует более интенсивному окислению и азотированию расплавляемого металла, а при сварке покрытыми электродами с основным видом покрытия приводит к образованию пор. При короткой дуге обеспечивается мелко капельный перенос металла, что обеспечивает более качественный процесс сварки. Поддержание сварочной дуги нужной длины один из ключевых показателей техники сварки.

Движение электрода при ручной дуговой сварке

Во время сварки электрод движется в трех направлениях.

Первое – подача электрода в сварочную ванну. По мере плавления электрода его длина уменьшается, а длина дуги увеличивается. Для поддержания заданной длины дуги электрод равномерно двигают вдоль оси в сварочную ванну. Таким образом поддерживается определенная длина дуги. Важность контроля длины дуги рассмотрено выше.

Второе – движение электрода вдоль свариваемых кромок. Скорость перемещения выбирается сварщиков в зависимости от величины сварочного тока, толщины металла и диаметра электрода по мере заполнения разделки.

Третье – поперечные колебания электрода, производится для заполнения разделки по ширине шва. От техники этих движений зависит формирование шва, отсутствие дефектов, несплавлений и подрезов.

Все три движения образуют определенную траекторию перемещения электрода. В зависимости от толщины металла, пространственного положения и двигательных навыков сварщика траектории движения электрода могут быть различны

Техника ручной дуговой сварки в различных пространственных положениях

В зависимости от пространственного положения сварного шва приемы сварки и техника будут отличаться

Сварка в нижнем положении

Сварка в нижнем положении наиболее удобна и проста. В таком положении могут варить сварщики не высокой квалификации. Поэтому при сборке по возможности детали и конструкции следует располагать так, чтобы сварка выполнялась в нижнем положении Шов в таком положении хорошо формируется, жидкий металл не вытекает из сварочный ванны, шлак хорошо вплывает защищая металл.

Сварка в вертикальном и горизонтальном положении

Сварка в вертикальном и горизонтальном положении сложнее и техника ее ведения отличается от нижнего. Расплавленный метал под действием силы тяжести начинает растекаться и вытекать из сварочной ванны. Для недопущения вытекания металла сварку ведут с поперечными колебаниями электрода, на как можно короткой дуге с уменьшив значение сварочного тока. Важно, удерживать сварочную ванну не большого размера, потому что жидкий металл удерживается только за счет сил поверхностного натяжения и при слишком большой сварочной ванне вытечет. Для этого сварку ведут как правило ниточными валиками, ширина валиков не должна превышать 2 — 3 диаметра электрода.

Сварка вертикальных швов возможно производить на подъем и сварку вниз. Сварка снизу вверх предпочтительней так обеспечивает более глубокое проплавление и удобней формировать шов наплавляя металл на ранее застывший. При сварке сверху вниз швы получатся визуально более красивыми но возникает большая вероятность несплавлений и наплывов. На спуск применяют сварку только для деталей небольшой толщины.

Сварка в потолочном положении

Сварка в потолочном положении наиболее неудобная ее доверяют только сварщикам высокой квалификации. Сварка ведут как можно короткой дугой для обеспечения мелкокапельного переноса металла, электродами диаметром три миллиметра. Кроме того при сварке в потолочном положении нужно следить, чтобы шлак выходил из расплавленного металла. Также как и при сварке горизонтальных и вертикальных швов, нельзя допускать слишком большой сварочной ванны иначе удержать ее не удастся .

Технология и режимы ручной дуговой сварки, подробней раскрыты в статье Ручная дуговая сварка покрытыми электродами

Окончание сварки. Заварка кратера

Начало и конец сварного шва являются зоной наибольшей вероятности образования дефектов. Поэтому правильно завершать процесс сварки очень важно. Если нет возможности закончить сварку на выводных планках, то нужно использовать специальные приемы заварки кратеров.

Кратером называет воронкообразное углубление в месте обрыва дуги, образующиеся в результате усадки металла. При завершении наплавки валика (шва) кратер должен быть обязательно заправлен. Чтобы правильно заварить кратер нужно задержать электрод в месте окончания сварного шва на несколько секунд, а затем отвезти его назад на ранее наплавленный валик на 5-10 мм и медленно растягивая дугу отвезти электрод. Если не получилось правильно закончить сварку то нужно в месте обрыва дуги, вновь произвести зажигание и полностью заплавить кратер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Зажигание электрода различными способами

§ 32. Техника выполнения швов

Зажигание дуги. Существует два способа зажигания дуги покрытыми электродами — прямым отрывом и отрывом по кривой. Первый способ называют зажиганием впритык. Второй напоминает движение при зажигании спички и поэтому его называют чирканьем.

Сварщики успешно используют оба способа зажигания дуги, причем первый чаще применяется при сварке в узких и неудобных местах.

Длина дуги. Немедленно после зажигания дуги начинается плавление основного и электродного металлов. На изделии образуется ванна расплавленного металла. Сварщик должен поддерживать горение дуги так, чтобы ее длина была постоянной. От правильно выбранной длины дуги весьма сильно зависят производительность сварки и качество сварного шва.

Сварщик должен подавать электрод в дугу со скоростью, равной скорости плавления электрода. Умение поддерживать дугу постоянной длины характеризует квалификацию сварщика.

Нормальной считают длину дуги, равную 0,5 — 1,1 диаметра стержня электрода (в зависимости от типа и марки электрода и положения сварки в пространстве). Увеличение длины дуги снижает устойчивое ее горение, глубину проплавления основного металла, повышает потери на угар и разбрызгивание электрода, вызывает образование шва с неровной поверхностью и усиливает вредное воздействие окружающей атмосферы на расплавленный металл.

Положение электрода. Наклон электрода при сварке зависит от положения сварки в пространстве, толщины и состава свариваемого металла, диаметра электрода, вида и толщины покрытия.

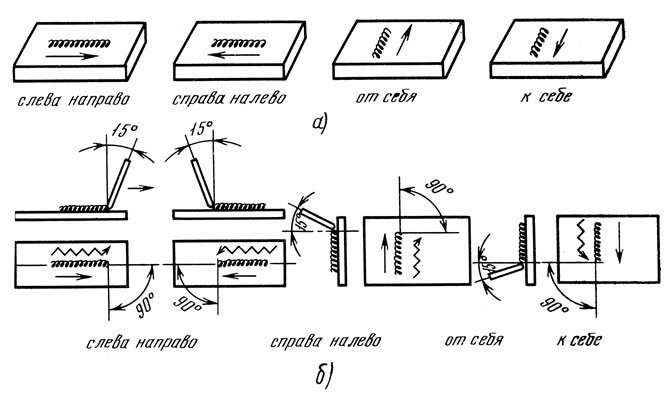

Направление сварки может быть слева направо, справа налево, от себя и к себе (рис. 46, а).

Независимо от направления сварки положение электрода должно быть определенным: он должен быть наклонен к оси шва так, чтобы металл свариваемого изделия проплавлялся на наибольшую глубину. Для получения плотного и ровного шва при сварке в нижнем положении на горизонтальной плоскости угол наклона электрода должен быть 15° от вертикали в сторону ведения шва (рис. 46, б).

Рис. 46. Направления сварки (а) и наклон электрода (б)

Обычно дуга сохраняет направление оси электрода; указанным наклоном электрода сварщик добивается максимального проплавления металла изделия. При этом улучшается формирование шва, а также уменьшается скорость охлаждения металла сварочной ванны, что предотвращает образование горячих трещин в шве.

При шланговой полуавтоматической сварке положение электродной проволоки аналогично положению электрода при ручной сварке покрытыми электродами.

Угол наклона электрода при ручной сварке в нижнем, вертикальном, потолочном и горизонтальном положениях приведен на рис. 46, б, 53, а — в, 54, а — в.

Колебательные движения электрода. Для получения валика нужной ширины производят поперечные колебательные движения электрода. Если перемещать электрод только вдоль оси шва без поперечных колебательных движений, то ширина валика определяется лишь силой сварочного тока и скоростью сварки и составляет от 0,8 до 1,5 диаметра электрода. Такие узкие (ниточные) валики применяют при сварке тонких листов, при наложении первого (корневого) слоя многослойного шва, при сварке по способу опирания и в других случаях.

Чаще всего применяют швы шириной от 1,5 до 4 диаметров электрода, получаемые с помощью поперечных колебательных движений электрода.

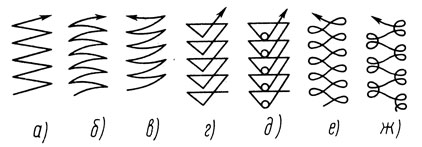

Наиболее распространенные виды поперечных колебательных движений электрода при ручной сварке (рис. 47):

прямые по ломаной линии;

полумесяцем, обращенным концами к наплавленному шву;

полумесяцем, обращенным концами к направлению сварки;

петлеобразные с задержкой в определенных местах.

Рис. 47. Основные виды поперечных движений конца электрода: а, б, в, г — при обычных швах, д, е, ж — при швах с усиленным прогревом кромок

Поперечные движения по ломаной линии часто применяют для получения наплавочных валиков, при сварке листов встык без скоса кромок в нижнем положении и в тех случаях, когда нет возможности прожога свариваемой детали.

Движения полумесяцем, обращенным концами к наплавленному шву, применяют для стыковых швов со скосом кромок и для угловых швов с катетом менее 6 мм, выполняемых в любом положении электродами диаметрами до 4 мм.

Движения треугольником неизбежны при выполнении угловых швов с катетами шва более 6 мм и стыковых со скосом кромок в любом пространственном положении. В этом случае достигается хороший провар корня и удовлетворительное формирование шва.

Петлеобразные движения применяют в случаях, требующих большого прогрева металла по краям шва, главным образом при сварке листов из высоколегированных сталей. Эти стали обладают высокой текучестью и для удовлетворительного формирования шва приходится задерживать электрод на краях, с тем чтобы предотвратить прожог в центре шва и вытекание металла из сварочной ванны при вертикальной сварке. Петлеобразные движения можно с успехом заменить движениями полумесяцем с задержкой дуги по краям шва.

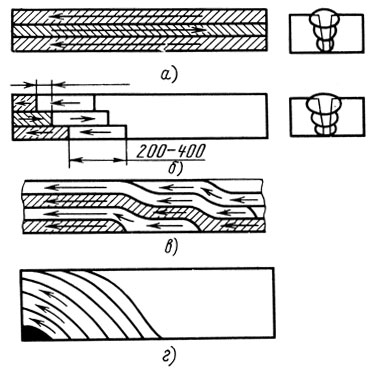

Способы заполнения шва по длине и сечению. Швы по длине выполняют напроход и обратно-ступенчатым способом. Сущность способа сварки напроход заключается в том, что шов выполняется от начала до конца в одном направлении.

Обратноступенчатый способ состоит в том, что длинный шов делят на сравнительно короткие участки.

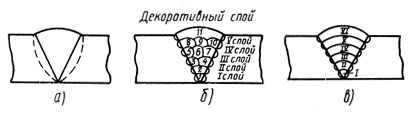

По способу заполнения швов по сечению различают однослойные швы (рис. 48, а), многопроходные многослойные (рис. 48, б) и многослойные (рис. 48, в).

Рис. 48. Сварные швы: а — однослойный и однопроходной, б — многослойный и многопроходной, в — многослойный

Если число слоев равно числу проходов, то такой шов называют многослойным. Если некоторые из слоев выполняются за несколько проходов, то такой шов называют многопроходным.

Многослойные швы чаще применяют в стыковых соединениях, многопроходные — в угловых и тавровых.

Для более равномерного нагрева металла шва по всей его длине швы выполняются способами двойного слоя, секциями, каскадом и горкой, причем в основу всех этих способов положен принцип обратноступенчатой сварки (рис. 49).

Рис. 49. Схемы заполнения многослойного шва с малым интервалом времени: а — секциями, б — каскадом, в — горкой

Сущность способа двойного слоя заключается в том, что наложение второго слоя производится по неостывшему первому после удаления сварочного шлака. Сварка на длине 200 — 400 мм ведется в противоположных направлениях. Этим предотвращается появление горячих трещин в шве при сварке металла толщиной 15 — 20 мм, обладающего значительной жесткостью.

При толщине стальных листов 20 — 25 мм и более для предотвращения трещины применяют сварку каскадом или горкой. Заполнение многослойного шва для сварки секциями и каскадом производится, как видно из рис. 49, по всей свариваемой толщине на определенной длине ступени. Длина ступени подбирается такой, чтобы металл в корне шва имел температуру не менее 200°С в процессе выполнения шва по всей толщине. В этом случае металл обладает высокой пластичностью и трещин не образуется. Длина ступени при каскадной сварке равна 200 — 400 мм, а при сварке секциями — больше. Сварка горкой производится проходами по всей толщине металла. Способ сварки выбирается в зависимости от химического состава и толщины металла, числа слоев и жесткости свариваемого изделия.

Многослойная сварка имеет перед однослойной следующие преимущества:

1. Уменьшается объем сварочной ванны, в результате чего скорость остывания металла возрастает и размер зерен уменьшается.

2. Химический состав металла шва близок к химическому составу наплавленного металла, так как малая сила сварочного тока при многослойной сварке способствует расплавлению незначительного количества основного металла.

3. Каждый последующий слой шва термически обрабатывает металл предыдущего слоя и околошовный металл имеет мелкозернистую структуру с повышенной пластичностью и вязкостью.

Каждый слой шва должен иметь толщину 3 — 5 мм (при сварке низкоуглеродистой стали) в зависимости от силы сварочного тока.

При сварочном токе 100 А дуга расплавляет металл верхнего слоя на глубину около 1,5 мм, а металл нижнего слоя (глубина более 1,5 мм) нагревается от 1500 до 1100°С и при быстром охлаждении образует мелкозернистую литую структуру.

При сварочном токе 200 А толщина слоя может быть увеличена до 5 мм, а термическая обработка нижнего слоя произойдет на глубине около 2,5 мм.

Термическая обработка металла корневого шва с получением мелкозернистой структуры осуществляется нанесением подварочного валика, который выполняется электродом диаметром 3 мм при сварочном токе 100 А. Перед нанесением подварочного валика корень шва очищают термической резкой или резцом. Подварочный валик накладывается по длине напроход.

Термическая обработка металла верхнего слоя выполняется нанесением отжигающего (декоративного) слоя. Толщина отжигающего слоя должна быть минимальной (1 — 2 мм), обеспечивающей высокую скорость остывания и мелкозернистую структуру верхнего слоя. Отжигающий слой выполняется электродами диаметрами 5 — 6 мм при токе 200 — 300 А в зависимости от толщины листа.

Окончание шва. В конце шва нельзя сразу обрывать дугу и оставлять на поверхности металла кратер. Кратер может вызвать появление трещины в шве вследствие содержания в нем примесей, прежде всего серы и фосфора. При сварке низкоуглеродистой стали кратер заполняют электродным металлом или выводят его в сторону на основной металл. При сварке стали, «склонной к образованию закалочных микроструктур, вывод кратера в сторону недопустим ввиду возможности образования трещины. Не рекомендуется заваривать кратер за несколько обрывов и зажиганий дуги ввиду образования окисных загрязнений металла. Лучшим способом окончания шва будет заполнение кратера металлом за счет прекращения поступательного движения электрода вниз и медленного удлинения дуги до ее обрыва.

Источник