- Профилактика ИСМП

- Инфекционный процесс

- Элементы инфекционного процесса

- Профилактика ИСМП

- ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи

- Характеристика эпидемического процесса инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

- Источники возбудителей ИСМП

- Пути и факторы передачи

- Проявления эпидемического процесса ИСМП

- Эпидемиологический надзор за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи

- Профилактические и противоэпидемические мероприятия

Профилактика ИСМП

ВБИ — это любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое поражает больного в результате его поступления в больницу или обращения в нее за лечебной помощью, или инфекционное заболевание сотрудника больницы вследствие его работы в данном учреждении вне зависимости от появления симптомов заболевания до или во время пребывания в больнице ( по определению ВОЗ, 1979г.).

Факторы, влияющие на рост ИСМП:

- тесное общение пациентов и персонала крупных больничных комплексов;

- длительность пребывания пациентов в стационаре;

- нарушение правил асептики и антисептики и любые отклонения от санитарно-гигиенических норм;

- широкое использование для диагностики и лечения инвазивных технологий;

- применение лекарственных средств, подавляющих иммунитет пациента;

- появление резистентных (устойчивых) штаммов микроорганизмов.

Инфекционный процесс

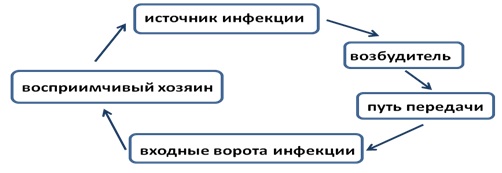

Инфекционный процесс – сложный многокомпонентный процесс (цепочка событий) взаимодействия инфекционных патогенных агентов с макроорганизмом, с развитием в последующем комплекса морфологических и иммунологических изменений. Знание элементов (звеньев) инфекционного процесса помогает предотвратить ВБИ.

Элементы инфекционного процесса

Возбудитель

- вирусы (СПИД, гепатит, грипп…);

- бактерии (патогенные, условно патогенные);

- простейшие;

- грибки (кандида…);

- многоклеточные паразиты (гельминты, чесоточный зудень, вши).

- Вирулентность – степень, мера патогенности, индивидуально присущая каждому штамму патогенного возбудителя

- Инвазивность – способность к проникновению в ткани и органы макроорганизма и распространению в них

- Токсигенность – способность к выработке и выделению различных токсинов

- Патогенность (болезнетворность) – способность вызывать заболевание. Виды микроорганизмов по типу действия:

- патогенные – вызывающие развитие инфекционного процесса

- условно-патогенные – вызывают развитие инфекционного заболевания только при определенных условиях

- непатогенные – никогда не вызывают заболевание

Источник (резервуар)

- пациенты;

- персонал;

- посетители;

- больные и носители

Основные резервуары микроорганизмов во внешней среде

- дыхательная аппаратура;

- медицинское оборудование и инструментарий;

- поверхности, находящиеся вблизи пациентов;

- предметы ухода;

- дезинфицирующие растворы пониженной концентрации;

- медикаменты;

- емкости для воды;

- системы кондиционирования.

Таблица 7.1. Основные резервуары условно-патогенных микроорганизмов в теле человека

Дыхательная система легионелла Носовая полость золотистый стафилококк эпидермальный стафилококк Глотка стрептококк группы А стрептококк группы В энтеробактерр, синегнойная палочка клебсиелла Руки энтеробактерии синегнойная палочка золотистый стафилококк эпидермальный стафилококк эшерихии Кишечник стрептококк группы А стрептококк группы В синегнойная палочка клебсиелла Мочевыделительная система клебсиелла энтеробактеррии синегнойная палочка серрация протей Влагалище стрептококк группы А стрептококк группы В Восприимчивый хозяин

Восприимчивый хозяин — организм, имеющий слабую сопротивляемость. Факторы риска для заражения являются:

Источник

Профилактика ИСМП

Способы передачи ИСМП

Таблица 7.2. Способы передачи ИСМП

Механизм передачи Пути передачи Факторы передачи 1. Контактный передача возбудителя осуществляется при попадании его на кожу или слизистые (как правило, с микротравмами)

- Прямой – через слизистые оболочки и кожные покровы

- Непрямой – через промежуточный объект

1а. Артифициальный (искусственный) вариант контактного, но заражение происходит не в естественной среде

- Инструментальный

- Гемотрансфузионный

- Имплантационный

- Парентеральный

- Аппаратный

инструменты, препараты крови, протезы, в/в растворы, ЛС, аппараты ИВЛ 2. Аэрозольный передача возбудителя осуществляется путем его вдыхания

• Воздушно-капельный капли секрета дыхательных путей, частички пыли 3. Фекально-оральные механизм проникновения возбудителя из кишечника больного, через рот в организм другого человека

- Контактно-бытовой

- Водный

- Пищевой

загрязненные руки, предметы обихода, вода, продукты питания 4. Вертикальный • Трансплацентарный 5. Трансмиссивный передача возбудителя насекомыми-переносчиками

Входные ворота инфекции

- дыхательные пути;

- желудочно-кишечный тракт;

- мочеполовые пути;

- кожа и слизистые;

- кровь;

- трансплацентарные сосуды.

СПЭР – комплекс мероприятий, осуществляемых в ЛПУ с целью предупреждения ВБИ, для создания оптимальных гигиенических условий пребывания пациентов и скорейшего их выздоровления.

Основные элементы СПЭР:

- Сведение к минимуму возможности заноса инфекции, своевременное выявление и изоляция заболевших, или подозрительных на инфекцию.

- Исключение выноса инфекции за пределы ЛПУ.

- Соблюдение режимов дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения.

- Соблюдение действующих нормативных документов.

- Соблюдение асептики и антисептики при проведении лечебно-диагностических процедур.

- Соблюдение требований к санитарному состоянию помещений ЛПУ (ремонты, уборки, проветривание, кварцевание, борьба с насекомыми).

- Контроль за гигиеническим содержанием пациентов (смена белья, уход за кожей и слизистыми).

- Контроль за посещением пациентов, за передачами, за хранением пищевых продуктов с целью недопущения токсикоинфекции.

- Обеззараживание рук персонала, соблюдение техники безопасности при работе с биологическими объектами.

- Контроль за состоянием здоровья персонала.

Асептика – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания микробов в рану. В переводе с греческого: а — без, septikos – гнойный.

Основной принцип асептики: все, что соприкасается с раной, должно быть свободно от микробов, т.е. стерильно. Инфекция может попасть в рану изнутри (эндогенно) или снаружи (экзогенно).

Эндогенная инфекция — находящаяся внутри организма или на кожных покровах и слизистых. Источниками являются очаги хронической инфекции во внутренних органах.

Экзогенная инфекция — попадающая в рану из внешней среды из воздуха, с соприкасающихся с раной предметов и др.

Антисептика — комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране или в патологическом очаге. Включает:

- механическую хирургическую обработку;

- обработку химическими — антисептическими средствами, создающими неблагоприятные условия для развития инфекции, либо оказывающими губительное действие на микроорганизмы;

- применение биологических антисептиков – антибиотиков, и др.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекция – это комплекс мероприятий по уничтожению в окружающей среде патогенных (болезнетворных) микроорганизмов.

Цель: прервать пути передачи ВБИ.

- Профилактическая – проводится с целью предупреждения возможного заражения, когда источник инфекции не выявлен, но его появление возможно:

- текущая – проводится постоянно.

- Дезинсекция – уничтожение насекомых — переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний (комары, мухи, клещи…).

- Дератизация – уничтожение грызунов . (крысы, мыши).

- Механический – механическое удаление возбудителей инфекции для снижения их концентрации на предметах (влажная уборка, стирка, покраска, побелка, использование пылесоса, выколачивание, сквозное проветривание).

- Физический – воздействие ряда физических факторов (кипячение, проглаживание горячим утюгом, прожарка, УФО, пастеризация).

- Химический – воздействие химическими веществам, обладающими бактерицидным свойством (способностью убивать микробов), или бактериостатическим свойством (способностью останавливать рост микробов) путем орошения, замачивания, засыпания сухим препаратом.

- Биологический – использование антагонистческого действия между микробами.

- Комбинированный – сочетание нескольких методов (влажная уборка с последующим УФО).

Группы дезинфектантов, применяемых в ЛПУ:

- для обеззараживания изделий медицинского назначения;

- для дезинфекции помещений, предметов обстановки и ухода за пациентами;

- для обработки рук персонала.

Подход к выбору дезинфицирующего средства:

Источник

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи

Широкое распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), в медицинских организациях различного профиля, значительный ущерб здоровью населения, экономике и демографической ситуации в различных странах континента определяют актуальность их профилактики на современном этапе.

Так, ежегодно в России регистрируется 26-30 тыс. случаев внутрибольничных инфекций (ВБИ), из них 15% – это гнойно-септические инфекции (ГСИ) новорожденных, около 16% ГСИ – у оперированных больных. Фактически же их распространение значительно выше. Срок пребывания больных с ИСМП в медицинских учреждениях увеличивается до 10 дней, экономический ущерб – до 10-15 млрд рублей в год. В Европе ежегодный экономический ущерб от ИСМП составляет примерно 7 млрд евро, а в США – 6,5 млрд долларов.

Впервые в нашей стране на государственном уровне основные направления профилактики внутрибольничных инфекций были сформулированы в 1999 г. в программном документе «Концепция профилактики внутрибольничных инфекций», разработанном академиком РАМН В. И. Покровским.

За прошедшие десятилетия были накоплены новые научные данные о механизмах развития внутрибольничных инфекций, появилось значительное количество разнообразной медицинской техники, новых медицинских технологий, средств лечения и методов лабораторной диагностики. Произошло реформирование здравоохранения и государственной санитарно- эпидемиологической службы.

В связи с этим возникла необходимость пересмотра существующей концепции, что и было осуществлено группой авторов, в состав которой вошли и сотрудники кафедры эпидемиологии Пермской государственной медицинской академии им. ак. Е. А. Вагнера. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, была утверждена главным государственным санитарным врачом РФ Г. Г. Онищенко 6 ноября 2011г..

В рамках новой национальной концепции была изменена терминология: вместо «внутрибольничные инфекции» эта группа инфекций получила другое название. В зарубежной литературе для обсуждения данной проблемы используют термин «Healthcare- associated infections – HAIs», что в переводе означает «инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи» (ИСМП). Таким образом, понятие ИСМП, рекомендованное в новой концепции, соответствует терминологии ВОЗ и гармонизации отечественных нормативных документов с международными требованиями.

В свете вышеизложенного вашему вниманию представляется обзорная лекция по эпидемиологии и профилактике ИСМП с учетом основных положений новой национальной концепции их профилактики.

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) – это случаи инфицирования, связанные с оказанием любых видов медицинской помощи (в медицинских стационарах и амбулаторно-поликлинических, образовательных, санаторно-оздоровительных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения, при оказании скорой медицинской помощи на дому и др.), а также случаи инфицирования медицинских работников в результате их профессиональной деятельности.

Характеристика эпидемического процесса инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Как известно, эпидемический процесс при любой инфекции возникает и реализуется при взаимодействии трех факторов – биологического, природного и социального.

Биологический фактор эпидемического процесса ИСМП характеризуется, с одной стороны, многообразием микроорганизмов, обусловливающих их развитие, с другой – низкой резистентностью пациентов, находящихся в медицинских организациях различного профиля.

Возбудители ИСМП представлены тремя группами микроорганизмов.

- Первая группа – патогенные возбудители традиционных инфекций: шигеллезов, кори, краснухи, гриппа, туберкулеза и др.

- Вторая группа – облигатные паразиты, патогенность которых проявляется в условиях стационара при широком применении лечебных и диагностических манипуляций. К этой группе относятся вирусные гепатиты В, С, D, ВИЧ-инфекция.

- Третья группа – условно-патогенные микроорганизмы, облигатные и факультативные паразиты, которые вызывают гнойно-септические инфекции. К ним относятся стафилококки, синегнойная палочка, протей, анаэробные микроорганизмы и др.

Возбудители гнойно-септических инфекций, как правило, определяются профилем стационара. Так, в ожоговых, травматологических и акушерских отделениях преобладают стафилококки, в урологических отделениях – кишечная палочка, синегнойная палочка, протей, клебсиелла, в стоматологических – анаэробы.

При адаптации штаммов возбудителя к условиям стационара формируются так называемые «госпитальные штаммы». Госпитальные штаммы – это штаммы микроорганизмов с измененными биологическими свойствами, выделенные в медицинской организации. При формировании госпитального штамма (клона) коэффициент разнообразия циркулирующих микроорганизмов снижается, штаммы приобретают такие свойства, как устойчивость к антимикробным препаратам, к физическим воздействиям, повышенная вирулентность.

Поступающие в стационар больные, как правило, имеют пониженную сопротивляемость, отсутствие местного иммунитета, иммунодефицитное состояние. Следует учесть, что в стационарах находится большое число лиц пожилого и престарелого возраста, сопротивляемость у которых ниже, чем у лиц активного возраста. К группам риска ИСМП, кроме пожилых лиц, относятся и недоношенные дети в силу несовершенной иммунной системы.

Источники возбудителей ИСМП

Основными категориями источников возбудителей ИСМП являются пациенты, окружающая среда и медицинский персонал. Различают два типа развития ИСМП: при экзогенном и эндогенном заражении.

Эндогенное заражение связано с собственной микрофлорой пациента, когда происходит активизация местной флоры и занос микробного агента из других органов и тканей. Например, в процессе хирургического вмешательства в рану могут попадать микроорганизмы с кожи пациента или из его кишечника.

При экзогенном заражении источником возбудителя инфекции могут быть больные или персонал, а также объекты окружающей среды, в которых накапливаются возбудители. Наибольшее значение как источника ИСМП имеют пациенты с клинически выраженным заболеванием, а также носители.

Окружающая среда как источник возбудителей госпитальных инфекций имеет наибольшую важность при условно- патогенных микроорганизмах, которые сохраняются и размножаются в различных увлажняющих устройствах, растворах для парентерального введения, некоторых антисептиках и дезинфектантах.

Медицинский персонал как источник возбудителя инфекции представляет опасность при наличии инфекционного поражения кожи, а также при формировании у них носительства, когда происходит размножение микроорганизмов в различных биотопах без признаков инфекции (колонизация).

Пути и факторы передачи

При традиционных ИСМП характерны естественные пути передачи, определяемые эволюционно сложившимися механизмами передачи. Возбудители ИСМП передаются воздушно-капельным, воздушно-пылевым, контактным, пищевым, водным путями, а также трансплацентарно или при прохождении плода по родовым путям.

Искусственными путями передачи считают те, которые связаны с лечебно-диагностическим процессом. Так, искусственным является заражение при гемотрансфузиях такими инфекциями, как ВИЧ-инфекция, гепатиты В, С, D, малярия и другими. Кроме того, к искусственным путям передачи относят контактный путь с руками персонала и предметами ухода за пациентами, инструментальный, аппаратный, трансфузионный.

Искусственные пути передачи, как и естественные, определяют по конечному фактору передачи. Руки медицинского персонала являются одним из основных факторов передачи. Медицинские перчатки не всегда обеспечивают непроницаемость микроорганизмов и защиту пациентов от заражения.

Распространению ИСМП в стационарах способствует скученность (госпитализированные люди находятся в круглосуточном общении друг с другом в закрытых помещениях) и перемешиваемость (производится постоянная выписка больных с одновременной госпитализацией новых).

Проявления эпидемического процесса ИСМП

Интенсивность. В работах отечественных и зарубежных ученых показано, что ИСМП возникают у 5-12% больных, поступающих в медицинские учреждения. В США ежегодно регистрируется до 2 млн заболевших в стационаре, в Германии 500 – 700 тыс., что составляет 1% населения этих стран. В РФ ИСМП по расчетным данным ежегодно развиваются у 2-2,5 млн человек.

Отсутствие единого подхода к выявлению больных ГСИ в медицинских учреждениях, некачественная организация микробиологического мониторинга, сокрытие случаев ИСМП привели к тому, что регистрируемый уровень заболеваемости не соответствует фактическому, что не позволяет госпитальному эпидемиологу осуществлять качественную эпидемиологическую диагностику и целенаправленную профилактику.

Для решения этой проблемы приоритетной задачей в современных условиях является разработка отечественных стандартных определений случаев ГСИ, организация в медицинских учреждениях высокого риска инфицирования (учреждения охраны материнства и детства, хирургического профиля) активного поиска ГСИ в рамках ретроспективного и проспективного наблюдения.

Динамика. Для многолетней динамики эпидемического процесса ИСМП характерны цикличность, сезонные подъемы и вспышки, определяемые конкретной нозоформой инфекции. Изменение динамики может быть связано с формированием устойчивости возбудителей к антибактериальным препаратам, а также рядом социальных факторов: изменения в ходе лечебно-диагностического процесса, переуплотненность, нарушение дезинфекционно-стерилизационного режима.

Структура. Основными клиническими формами ИСМП являются инфекции: мочевыводящих путей; в области хирургических вмешательств; дыхательных путей; инфекции кровотока.

Локализация патологического процесса может изменяться в зависимости от факторов риска возникновения ИСМП в конкретных условиях стационара. В структуре ИСМП в многопрофильных медицинских учреждениях ведущее место занимают ГСИ, которые составляют до 75-80% от общего количества заболеваний.

Наиболее часто ГСИ регистрируются в отделениях неотложной и абдоминальной хирургии, травматологии, урологии, учреждениях родовспоможения. В структуре неонатальной смертности ГСИ составляют 30%, летальность родильниц от сепсиса – 12%.

Гемоконтактные вирусные гепатиты В, С, D составляют в общей структуре ИСМП 6- 7%. При этом риску заражения подвержены больные, которым проводятся кровезаместительная терапия, гемодиализ и др. Группами риска инфицирования вирусом гепатита В является и медицинский персонал, выполняющий хирургические манипуляции или работающий с кровью в хирургических, гемодиализных, гематологических и лабораторных отделениях, а также пациенты, подвергшиеся данным манипуляциям. При этом носителями маркеров гемоконтактных гепатитов становятся от 15 до 62% персонала этих отделений.

Доля других традиционных ИСМП (гриппа, респираторных инфекций, дифтерии, туберкулеза и др.) составляет 5- 6% от общей заболеваемости. Группа внутрибольничных кишечных инфекций достигает 7-12%, при этом преобладают сальмонеллезы. Штаммы сальмонелл отличаются высокой антибиотикорезистентностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Возрастными группами риска развития ИСМП являются лица старше 60 лет, новорожденные, особенно с низкой массой тела, а также пациенты, которые получают инвазивные лечебно-диагностические медицинские технологии.

Пространственное распределение. К высокому риску инфицирования относятся отделения реанимации и интенсивной терапии, ожоговые, онкологические, травматологические, урологические, а также учреждения охраны материнства и детства. Внутри отделений помещениями повышенного риска заражения являются операционные, перевязочные, палаты интенсивной терапии и другие.

Эпидемиологический надзор за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи

Эпидемиологический надзор за ИСМП – это система непрерывного слежения за эпидемическим процессом и его детерминантами для осуществления эпидемиологической диагностики с целью принятия обоснованных управленческих решений по предупреждению возникновения и распространения ИСМП.

Эпидемиологический надзор должен осуществляться в каждой медицинской организации с учетом ее профиля. Эпидемиологический надзор в медицинских организациях организует и контролирует госпитальный эпидемиолог. Практика работы госпитального эпидемиолога показывает, что эпидемиологический надзор и контроль за ИСМП характеризуется высокими показателями эффективности в тех медицинских организациях, где в штатное расписание введена ставка заместителя главного врача по эпидемиологическим вопросам.

Информационная подсистема эпидемиологического надзора должна включать систему учета и регистрацию случаев ИСМП и носительства у пациентов и персонала, а также микробиологический мониторинг больных и объектов внешней среды, направленный на своевременное обнаружение госпитальных штаммов (клонов). При этом должно осуществляться внутривидовое типирование штаммов с использованием молекулярно-биологических методов исследования.

Целесообразно также в рамках информационной подсистемы выделить поток информации, характеризующий условия заражения: переуплотненность, оперативную активность, нарушение протоколов по обеспечению безопасности лечебно-диагностического процесса, дезинфекционно-стерилизационного режима, своевременности и качества противоэпидемических мероприятий.

Диагностическая подсистема эпидемического надзора включает оперативный и ретроспективный эпидемиологический анализ с определением факторов риска. При эндогенной инфекции ретроспективный эпидемиологический анализ должен учитывать длительность нахождения больного в стационаре, характер операции, вид наркоза, очередность операции и другие факторы риска. При экзогенной инфекции, кроме определения факторов риска, эпидемиологическая диагностика должна быть направлена на выявление резервуара и источников возбудителя инфекции, мест и способов заражения.

Совершенствование эпидемиологического надзора в рамках Национальной концепции профилактики ИСМП предусматривает аппаратно-программное его обеспечение с использованием компьютерной техники.

Профилактические и противоэпидемические мероприятия

В основе профилактических и противоэпидемических мероприятий должен находиться санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим медицинской организации, предусматривающий предупреждение заноса, распространения и выноса инфекции за её пределы.

Основными профилактическими мерами являются:

- соблюдение асептики при использовании химических средств для создания чистой гигиенической среды, исключающей распространение микробов;

- соблюдение антисептики при использовании химических средств для уничтожения микробов на живых тканях;

- совершенствование системы стерилизации и предстерилизационной очистки, контроля качества стерилизации и дезинфекции;

- раннее и полное выявление больных и носителей среди пациентов и медицинского персонала с гнойно-воспалительными и другими инфекционными заболеваниями;

- разграничение потоков отделения «чистой» и гнойной хирургии;

- сокращение числа инвазивных вмешательств.

Для обеспечения профилактики ИСМП среди персонала должны проводиться следующие мероприятия:

- после контакта с кровью, жидкостями организма пациентов, секретами, экскретами, контаминированными предметами руки моют с мылом;

- после снятия перчаток руки моют с мылом или обрабатывают спиртовым антисептиком;

- персонал должен надеть перчатки при осмотре пациента или проведении манипуляций, если возможен контакт с кровью, жидкостями организма, слизистыми оболочками, кожей и контаминированными предметами;

- персонал надевает маску, очки и щитки, так как при осмотре пациента или проведении манипуляций возможно образование брызг крови, секретов или экскретов;

- дезинфекция и стерилизация медицинского инструментария проводится в соответствии с нормативными документами.

Изоляционно-ограничительные мероприятия – это комплекс мероприятий по предупреждению передачи возбудителей от пациентов с потенциально заразными заболеваниями другим пациентам, медицинским работникам и посетителям стационара. К изоляционно-ограничительным мероприятиям относят:

- требования к размещению пациентов;

- применение средств индивидуальной защиты;

- обработку рук медицинского персонала;

- требования к перемещению и транспортировке пациентов;

- требования к использованию и обработку средств ухода за пациентами;

- проведение текущей и заключительной дезинфекции;

- при необходимости изоляцию пациентов в отдельном помещении (отдельные палаты, боксы, полубоксы).

К числу профилактических и противоэпидемических мероприятий следует отнести стерилизацию, дезинфекцию и очистку.

К объектам, подлежащим стерилизации, относятся хирургические инструменты, сердечные, сосудистые и мочевые катетеры, внутриматочные устройства. Дезинфекции, в частности химической, подлежат эндоскопы, дыхательное оборудование для анестезии, любые предметы, контаминированные патогенными микроорганизмами. Очистке подлежат предметы, не находящиеся в непосредственном контакте с пациентами: тонометры, термометры, предметы мебели. Эффективность стерилизации определяет предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения, методы стерилизации, их контроль.

Организацию и контроль за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий обеспечивает госпитальный эпидемиолог. Предупреждение заноса инфекции в стационар обеспечивается правильной организацией приема: сбор эпидемиологического анамнеза, лабораторное обследование пациентов, обоснованное размещение в стационаре.

В функцию госпитального эпидемиолога входит проведение оперативного и ретроспективного анализа, эпидемиологическое обследование возникших очагов. Важное значение имеет полная регистрация всех случаев инфекционных заболеваний, особенно ГСП, контроль за которой должен осуществлять госпитальный эпидемиолог. Систематическое бактериологическое исследование больных, персонала и объектов внешней среды с внутривидовым типированием выделенных штаммов необходимо для установления эпидемиологических связей и формирования госпитальных штаммов.

Оценка эффективности профилактических мероприятий проводится по трем критериям: эпидемиологическому, социальному и экономическому. Эпидемиологическая эффективность мероприятия определяется по темпам снижения среднемноголетней заболеваемости ИСМП. Социальная эффективность мероприятий оценивается по совокупности ущерба, который наносят ИСМП здоровью и качеству жизни населения (показатели смертности, инвалидизации). Экономическая эффективность мероприятий определяется сокращением прямого и косвенного материального ущерба, наносимого региону.

Все дополнительные профилактические и противоэпидемические меры должны проводиться с учетом эпидемиологических особенностей конкретной инфекции, а также факторов риска, выявленных в процессе проведения эпидемиологического надзора.

Основными направлениями совершенствования профилактики ИСМП в современных условиях в соответствии с Национальной концепцией являются:

- формирование гармонизированного с международными правилами перечня обязательных требований, которые обеспечивают эффективную профилактику ИСМП в лечебно-профилактических организациях;

- подготовка стандарта проверки соблюдения обязательных требований, направленных на профилактику ИСМП в лечебно-профилактических организациях в зависимости от их профиля;

- совершенствование административного законодательства в сфере защиты прав потребителей медицинских услуг.

Источник

Широкое распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), в медицинских организациях различного профиля, значительный ущерб здоровью населения, экономике и демографической ситуации в различных странах континента определяют актуальность их профилактики на современном этапе.

Широкое распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), в медицинских организациях различного профиля, значительный ущерб здоровью населения, экономике и демографической ситуации в различных странах континента определяют актуальность их профилактики на современном этапе.