Определение запаса древостоя

Главным таксационным показателем древостоя, определяющим его ценность, является запас. Запас древостоя — это сумма объемов всех составляющих его деревьев. Для определения запаса применяют перечислительные, измерительные и глазомерные методы таксации.

Перечислительными методами пользуются, если требуется найти запас с высокой точностью. При использовании методов на всем участке или на какой-то его части, характерной для всего участка (пробной площади), делается перечет деревьев. Пробные площади для определения запасов закладывают при научных исследованиях, при некоторых лесоустроительных работах, а также если надо определить запас на очень большой площади, где сплошной перечет делать нецелесообразно. Лесхозы БССР обычно находят запас древостоев, которые должны идти в рубку, применяя сплошной перечет деревьев. Поскольку запас древостоя складывается из объемов отдельных деревьев, то, зная объем одного дерева (V„) из каждой ступени толщины и число деревьев по ступеням толщины (п), мы можем найти запас (М) по формуле М = Vini + V2n2 + . + Vntin-

Поскольку объем дерева в производственных условиях находят по объемным или массовым таблицам, то эти же таблицы используют и для определения запасов. Более подробно про технологию нахождения запаса на лесосеке и про определение его сортиментной структуры сказано в разделе «Отвод лесосек, перечет деревьев, материальная и денежная оценка лесосек».

Измерительный метод нахождения запаса древостоя основан на применении полнотомеров и специальных номограмм или таблиц. На выделе с помощью полното- мера находят сумму площадей сечения, для чего из нескольких точек, равномерно размещенных по выделу, проводят визирование через раствор полнотомера. Из полученных результатов выводят среднее, которое принимают за величину g на выделе.

В практике лесоустройства и иногда в лесном хозяйстве запас определяют глазомерно, для чего у исполнителя должен быть накоплен опыт глазомерного определения средней высоты и полноты древостоя. При лесоустройстве перед началом полевых работ все исполнители проходят тренировку на пробных площадях, где учатся глазомерному определению таксационных показателей насаждения. При этом необходимо хорошо представлять древостой с полнотой 1,0 для правильного установления относительной полноты. Найдя глазомерно среднюю высоту и полноту, по стандартным таблицам сумм площадей сечения и запасов находят запас, соответствующий средней высоте, и, умножив его на полноту, вычисляют запас древостоя на 1 га. Например, средняя высота березового древостоя равна 26 м, полнота — 0,7. По стандартной таблице для БССР запас на 1 га при полноте 1,0 здесь равен 372 м3, а для наличной полноты (0,7) он составит М = 372 X 0,7 = = 260 м3. Точность глазомерного определения запаса на выделе должна быть не ниже 15 %. Точность определения запаса на выделе значительно повышается, если пользоваться рядом приборов: высотомером для определения средней высоты, угловым шаблоном и т. д.

Способы определения запаса по срубленным в древостое деревьям основаны на подборе таких, которые по своему диа метру, высоте и видовому числу, т. е. по всем объемообразую- щим факторам.

Опредепение запаса древостоя — довольно длительная и сложная операция.

Определение суммы площадей сечений древостоя (его абсолютной полноты) путем перечета деревьев мерной вилкой дело трудоемкое.

Редуцируя его на полноту 0 7, определяем, что фактический запас таксируемого древостоя составляет М = 463 0.7 = 324 м! При определении запаса этого же дреростоя по стандартной таблице вме сто возраста надо знать среднюю высоту.

Точность определения Z4 на временных пробных площадях зависит от числа модельных деревьев, правильности их подбора, точности установления прироста моделей и запаса древостоя.

При переходе от отдельного дерева к насаждению задача определения древесного прироста, особенно текущего

запасов может иметь и отрицательное значение (знак минус указывает на то, что запас древостоя за вычисляемый период уменьшается).

Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСА НАСАЖДЕНИЙ. Запас — важнейший таксационный показатель, характеризующий суммарный объем стволовой древесины деревьев, составляющих растущую часть насаждения.

Если древесная порода составляет всего 2. 5 % запаса древостоя (яруса), то она записывается в формуле

При характеристике состава насаждений важнейшее значение имеет правильное определение в них преобладающей и главной породы.

Источник

Способы определения запаса древостоев

Формульные, табличные, вычислительные и графические

Академик Н.П. Анучин (1982), отстаивая необходимость унифицировать методы учета древесины и выработки единых нормативов, отмечает, что: «Этот принцип обобщений не должен игнорировать биологических особенностей отдельных пород, различий в динамике их роста и специфических особенностей среды и условий местопроизрастания». Им разработаны формульные методы определения общего запаса древостоя на основе измерения абсолютной полноты и средней высоты для светолюбивых и теневыносливых пород.

В.В. Загреев (1992) предложил следующие простейшие формулы для определения запаса древостоя элемента леса:

для сосны, лиственницы, дуба, осины, липы, граба

| M = ΣG ( Ν + 3 ) 0,40, | (87) |

| ели, пихты, бука, ольхи | |

| М = ΣG ( Н + 2 ) 0,44, | (88) |

| березы | |

| М = ΣG ( Н + 2,6 ) 0,39, | (89) |

где ΣG – сумма площадей поперечных сечений стволов на 1 га (абсолютная полнота), м 2 ;

Н – средняя высота древостоя элемента леса , м.

По Н.В. Третьякову, общая формула определения запаса имеет вид

| М = К ( Н – а )·Р, | (90) |

где К и а – коэффициенты, зависящие от древесной породы;

Р – относительная полнота.

|  |  |

где ΣGфакт – абсолютная полнота древостоя, определяемая в лесу с помощью полнотомеров разных систем;

ΣGтабл – абсолютная полнота, взятая из таблиц при полноте 1,0 при соответствующей средней высоте. Формулы Н.В. Третьякова для конкретных древесных пород следующие:

| для сосны | |

| М = 17,5× ( Н — 2 ) × Р, | (92) |

| ели | |

| М = 23,3× ( Н — 6 ) × Р, | (93) |

| березы | |

| М = 17,5× ( Н — 6 ) × Р, | (94) |

| осины | |

| М = 22,5× ( Н — 7 ) × Р. | (95) |

Запас смешанного древостоя можно определить как сумму запасов составляющих его пород:

где М1 и М2 – запасы составляющих пород при полноте 1,0;

Р1 и Р2 – относительные полноты составляющих пород.

При отсутствии данных об относительных полнотах составляющих пород запас можно определить по формуле

| М = ( М1 К1 + М2 К2 ) × Робщ, | (97) |

где К1 и К2 – доли участия пород в составе древостоя;

Робщ – общая относительная полнота древостоя.

Табличные способы прицельно-измерительной таксации древостоев, как и при помощи формул, основаны на измерении полноты (абсолютной или относительной) и средней высоты древостоя элемента леса. Относительная полнота определяется по таблицам хода роста нормальных насаждений или по «стандартной» таблице сумм площадей сечений и запасов при полноте 1,0.

Критериям полноты в сосновых насаждениях посвящена работа А.В. Вагина (1976). Он отмечает, что все подобные таблицы не учитывают при равных высотах древостоев влияние на сумму площадей сечений класса бонитета насаждений. Между тем с ухудшением условий местопроизрастания при одинаковых высотах насаждений их суммы площадей сечений уменьшаются. Работами ВНИИЛМ (В.В. Загреев, Н.В. Выводцев, В.С. Чернявский, В.П. Закутин, Н.Я. Саликов и др.) также установлена зависимость сумм площадей сечений нормальных древостоев основных лесообразующих пород от классов бонитета. По данным этих авторов, введение класса бонитета как дополнительного входа в таблицы позволяет придать им универсальность (пригодны для применения во всех районах страны) и повысить точность таксации относительных полнот и запасов за счет приведения эталонов нормальной полноты в соответствие с условиями местопроизрастания. Сведения даются по кедру, ильму и ясеню – Н.В.Третьяковым, по дубу – А.Д. Дударевым, по ольхе черной – общими таблицами хода роста, по липе – П.А. Соколовым.

|  |

Второй табличный способ прицельно-измерительной таксации запаса древостоя основан на применении так называемой «видовой высоты» (HF)

где HF — видовая высота в м 3 , приходящаяся на 1 м 2 суммы площадей поперечных сечений стволов древостоя:

По исследованиям Эйнгорна, Воропанова, Загреева, Верхунова, видовая высота (HF) зависит от класса бонитета насаждений. С ухудшением условий местопроизрастания видовая высота (HF) возрастает. Влияет на величину HF также происхождение насаждений.

В лесоустроительной практике запас древостоя находится по таблице сумм площадей сечений и запасов при полноте 1,0 или местным таблицам хода роста (ТХР).

Вычислительные способы определения запаса леса основаны на рубке модельных и учетных деревьев в древостое. Запас древостоя представляет собой сумму объёмов составляющих стволов, которую можно получить умножением объема среднего дерева на число стволов. Такое дерево называют теоретическим модельным деревом древостоя. Дерево, срубленное в качестве среднего, но отличающееся от него по своим таксационным показателям, называется действительным модельным деревом древостоя.

Площадь сечения теоретической модели:

Поскольку объемы стволов изменяются пропорционально площади сечений, то в случаях несовпадения показателей теоретических и действительных моделей вычисляют скрытое число стволов древостоя (N1):

Модельные деревья берутся как средние для своего древостоя или по ступени толщины древостоя. В последнем случае каждая ступень толщины рассматривается как отдельный древостой. Ошибка при рубке лишь одной средней модели древостоя может составлять ± 18-22%, поскольку сложно определить форму ствола. По данным профессора Дворецкого, точность способа модельных деревьев по ступени толщины зависит от числа отобранных деревьев. Модельные деревья по ступени толщины отбираются независимо или пропорционально числу деревьев.

Расчет запаса при взятии учетных деревьев. Определение запаса проводят по таксируемым совокупностям деревьев (ступень толщины древостоя).

Достоинством способа является простота отбора деревьев в натуре, возможность расчета необходимого числа деревьев для достижения заданной точности работ. При одном и том же количестве отобранных деревьев проценты ошибок по учетным деревьям в 1,4 раза больше, чем по модельным деревьям.

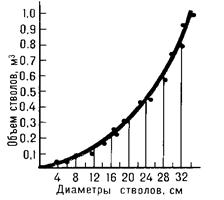

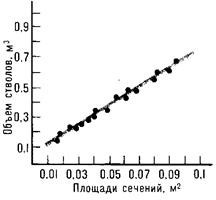

Графические способы определения запаса древостоя основаны на наличии тесной связи между

Рисунок 6– кривая (а) и прямая (б) объёмов ствола

Число деревьев должно быть не менее 10-12 шт.

Достоинства графических способов – это свобода выбора деревьев, возможность контроля удачности взятия моделей, наглядность и простота работ. Основной недостаток способа – это некоторая неопределенность и субъективность построения графиков. Данный недостаток легко устраняется математическим моделированием и построением уравнений связи

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

ПЕРЕЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСА

ВИЗУАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСА

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСА

ПЕРЕЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСА

План

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСА НАСАЖДЕНИЙ

Ø Определение запаса на пробных площадях

Ø Постоянные пробные площади

Ø Временные пробные площади

Ø Форма пробных площадей

Ø Размер пробной площади Способ средней модели.

Ø Способ средней модели по ступеням толщины.

Ø Графические способы определения запаса

Ø Определение запаса по таблицам объемов

Запас —важнейший таксационный показатель, характеризующий суммарный объем стволовой древесины деревьев, составляющих растущую часть древостоя. Выражается в плотных кубометрах на единице площади (м 3 /га). Определение запаса в зависимости от цели таксации может производиться различными по точности и трудоемкости способами. Как правило, более сложные и трудоемкие способы обеспечивают получение более точных результатов. По степени снижения трудоемкости и точности эти способы (методы) можно разделить на три группы:

На практике часто применяются и комбинированные способы, например глазомерно-измерительный, когда данные визуальной таксации подкрепляются измерениями отдельных составляющих запаса.

Перечислительные методы применяются при решении научных и некоторых производственных задач, например при таксации небольших (до 2. 3 ra) лесосек, когда требуется точное определение запаса.

Отличительной особенностью перечислительных методов является выполнение перечета деревьев, составляющих древостой. При этом определяется число деревьев с разделением по ярусам, древесным породам, ступеням толщины. В необходимых случаях деревья распределяются по категориям технической годности (деловые, полуделовые, дровяные деревья).

Перечет может быть сплошным, т. е. на всей площади таксируемого участка леса, или частичным, когда он производится только на определенной ее части.

Запас М вычисляется по формуле M=ΣGHF,

где ΣG— сумма площадей сечений деревьев, определяемая по данным перечетов;

Н и F -соответственно средние высота и видовое число, определяемые путем измерений специально подбираемых (срубленных или растущих) деревьев.

Имея перечетную ведомость и зная разряд высот (соотношение средних диаметров и высот), запас можно определить также и по таблицам объемов.

Сущность перечислительных методов — ограничение в натуре участков леса, подлежащих перечету, сами перечеты, рубка модельных деревьев и их измерение.

Самые точные результаты получаются при сплошном перечете, когда он ведется на всей площади участка (выдела). Однако этот метод трудоемок (бригада из 3 человек за рабочий день проводит сплошной перечет на площади не более 6. 7 га) и может быть рекомендован для работы лишь на относительно небольших по площади насаждениях.

Если необходимо определить запас на больших площадях (например, на большом выделе или площади лесосеки, превышающей 10 гa) чаще применяются методы частичного (ленточного) перечета, когда перечет производится только на небольшой части лесосеки (например на 10% ее площади) или закладываются так называемые пробные площади.

Источник