Задача 3 способами по действиям с вопросами

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Понятие “решение задачи” можно рассматривать с различных точек зрения: решение как результат, т.е. как ответ на вопрос, поставленный в задаче, и решение как процесс нахождения этого результата.

С точки зрения методики обучения решению задач на первый план выступает процесс нахождения результата, который в свою очередь, тоже можно рассматривать с различных точек зрения Во-первых, как способ нахождения результата и, во-вторых, как последовательность тех действий, который входят в тот или иной способ.

Восемь яблок разложили по 2 на несколько тарелок. Сколько понадобилось тарелок?

Учащиеся могут решить эту задачу, не имея никакого представления о делении и о записи этого действия, а только опираясь на свой жизненный опыт и владея счетом от 1 до 8. Для этого они отсчитывают 8 яблок, положат 2 на одну тарелку, затем 2 на другую и т.д. пока не разложат все. Посчитав количество тарелок, они ответят на поставленный вопрос. Такой способ и называется практическим или предметным. Его возможности ограничены, так как учащийся может выполнить предметные действия только с небольшим количеством предметов. Усвоив смысл действия деления и его запись, можно решить эту задачу уже не практическим, а арифметическим способом, записав равенство 8 : 2 = 4.

Для решения можно применить алгебраический способ, рассуждая при этом так: “Число тарелок неизвестно, обозначим их буквой Х. На каждой тарелке 2 яблока, значит число всех яблок — это 2х. Так как в условии известно, что число всех яблок 8, то можно записать уравнение 2х = 8 и решить его х = 8 : 2, х = 4”.

Задачи, в которых для ответа на вопрос нужно выполнить только одно действие, называются простыми. Если для ответа на вопрос задачи нужно выполнить два и более действий, то такие задачи называются составными. Составную задачу, так же как и простую можно решить, используя различные способы.

Рыбак поймал 10 рыб. Из них 3 леща, 4 окуня, остальные щуки. Сколько щук поймал рыбак?

Обозначим каждую рыбу кругом. Нарисуем 10 кругов и обозначим

пойманных рыб: л — лещи, о — окуни.

Для ответа на вопрос задачи можно не выполнять арифметические действия, так как количество пойманных щук соответствует тем кругам, которые не обозначены (их З).

1) 3 + 4 = 7 (р.) — пойманные рыбы

Для ответа на вопрос задачи мы выполнили два действия.

Пусть х — пойманные щуки

Тогда количество всех рыб можно записать выражением:

3 + 4 + х — все рыбы

По условию задачи известно, что рыбак поймал всего 10 рыб.

Значит 3 + 4 + х = 10

Решив это уравнение, мы ответим на вопрос задачи.

Этот способ, так же как и практический, позволяет ответить на вопрос задачи, не выполняя арифметических действий.

В начальных классах используются различные формы записи решения задач по действиям, по действиям с пояснением, с вопросами, выражением.

У мальчика было 90 книг. 28 он поставил на первую полку, 12 на вторую. Остальные на третью. Сколько книг на третьей пилке?

а) решение по действиям

Ответ: 50 книг на третьей полке.

б) по действиям с пояснением

1) 28 + 12 = 40 (к.) на 1 и 2 полках вместе.

2) 90 — 10 = 50 (к.) на 3 полке.

1) Сколько книг на первой и второй полках вместе?

2) Сколько книг на третьей полке?

При записи решения задачи выражением можно вычислить его значение. Тогда запись решения задачи будет выглядеть так:

90 — (28 + 12) = 50 (к.)

Не следует путать такие понятие как: решение задачи различными способами (практический, арифметический графический, алгебраический), различные формы записи арифметического способа, решения задачи (по действиям, выражением по действиям с пояснением, с вопросами) и решение задачи различными арифметическими способами. В последнем случае речь идет о возможности установления различных связей между данными и искомым, а, с следовательно, о выборе других действий или другой их последовательности для ответа на вопрос задачи.

Например, рассмотренную выше задачу можно решить другим арифметическим способом:

1) 90 — 28 = 62 (к.) на 2 и3 полках.

2) 62 — 12 = 50 (к.) на 3 полке.

В качестве арифметического способа можно рассматривать и такое решение данной задачи:

1) 90 — 12 = 78 (к.) на 2 и 3 полках.

2) 78 -28 = 50 (к.) на З полке.

В числе способов решения задач ложно назвать схематическое моделирование. В отличие от графического способа, который позволяет ответить на вопрос задачи, используя счет и присчитывание схема моделирует только связи и отношения между данными и искомыми. Эти отношения не всегда возможно, а порой даже нецелесообразно представлять в виде символической модели (выражение, равенство) Тем не менее моделирование текста задачи в виде схемы иногда позволяет ответить не вопрос задачи.

Когда из гаража выехало 18 машин, в нем осталось в 3 раза меньше, чем было. Сколько машин было в гараже?

Решение этой задачи арифметическим способом довольно сложно для ребенка. Но если использовать схему, то от нее легко перейти к записи арифметического действия. В этом случае запись решения будет иметь вид:

Ответ: 27 машин было в гараже

В альбоме для раскрашивания 48 листов. Часть альбома Коля раскрасил. Сколько листов осталось не раскрашенными, если Коля раскрасил в 2 раза больше, чем ему осталось?

Решение задачи можно оформить так:

48 : 3 = 16 (л.) Ответ: 16 листов

[../../../_private/navbar1.htm]

Источник

Образцы оформления задачи

В разделе «Задачи» мы рассмотрели несколько видов задач. Теперь поучимся оформлять решения к ним.

В вопросе задач такого типа всегда есть «Сколько всего?»

На школьном участке ребята посадили 7 лип и 4 клёна.

Сколько всего деревьев посадили ребята?

2. Задачи на нахождение остатка

В вопросе «Сколько . осталось?»

Мама с Юлей посадили 7 кустов смородины. Затем они полили 4 куста.

Сколько кустов смородины осталось полить?

В условии «на . больше»

Папа с Володей собирали грибы. Папа нашёл 8 грибов, а Володя на 3 гриба больше.

Сколько грибов нашёл Володя?

В условии «на . меньше»

У Ани было 10 рублей, а у Оли на 2 рубля меньше.

Сколько денег было у Оли?

4. Задачи на разностное сравнение

Краски стоят 15 рублей, а альбом 8 рублей.

На сколько рублей краски дороже альбома?

«На сколько меньше. «

Дыня весит 3 кг, а арбуз 7 кг.

На сколько кг дыня легче арбуза?

5. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого

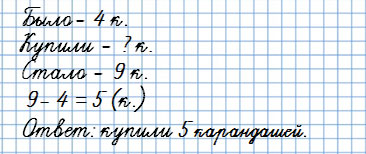

В условии «Было. Стало. «

В вопросе «Сколько добавили?»

У Саши было 4 карандаша. Когда ему купили еще несколько карандашей, у него их стало 9.

Сколько карандашей купили Саше?

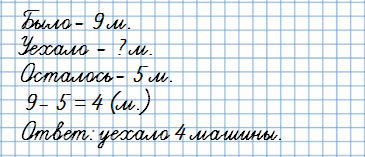

6. Задачи на нахождение неизвестного вычитаемого

В условии «Было. Осталось. «

В вопросе «Сколько уехало?»

«Сколько человек вышло?»

В гараже было 9 машин. Когда несколько машин уехало, в гараже осталось 5 машин.

Сколько машин уехало?

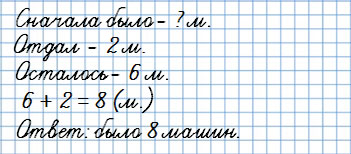

7. Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого

В условии «Убрали. Осталось. «

В вопросе «Сколько было сначала?»

После того, как Дима отдал 2 свои машинки младшему брату, у него осталось 6 машинок.

Сколько машинок было у Димы сначала?

Задачи в 2 и 3 действия

Бабушка испекла пончики и разложила их по тарелкам. На первую тарелку она положила 5 пончиков, а на вторую на вторую на 2 пончика меньше.

Сколько всего пончиков испекла бабушка?

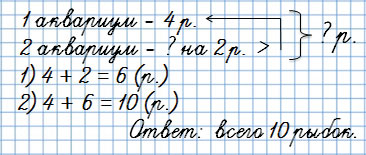

В классе два маленьких аквариума. В первом аквариуме 4 рыбки, а во втором — на 2 рыбки больше.

Сколько рыбок в двух аквариумах?

У Тани было 10 тетрадей. Она использовала 4 тетради.

На сколько больше тетрадей осталось, чем Таня использовала?

У Юры было 12 счетных палочек. Для решения примеров он использовал сначала 3, а потом еще 4 палочки.

Сколько палочек у него осталось?

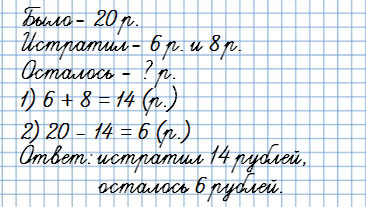

У Вани было 20 рублей. На покупку карандаша и ручки он истратил 6 и 8 рублей.

Сколько рублей осталось у Вани?

Задачи с составлением таблиц по из условию:

I тип:

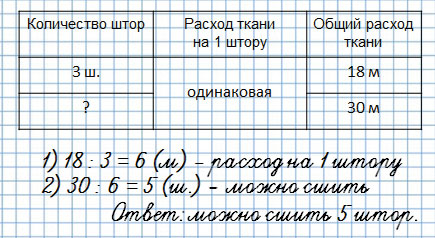

На 3 одинаковые шторы израсходовали 18 м ткани. Сколько таких штор можно сшить из 30 м такой же ткани?

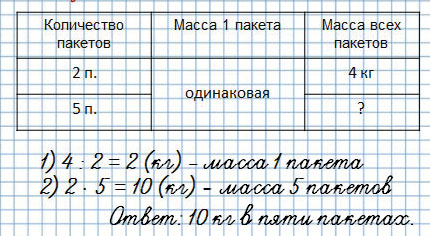

В двух одинаковых пакетах 4 кг муки. Сколько килограммов муки в пяти таких пакетах?

Задачи с составлением рисунка по условию:

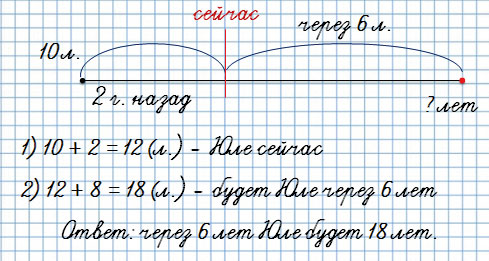

Два года назад Юле было 10 лет. Сколько лет будет Юле через 6 лет?

Поделись с друзьями в социальных сетях:

Источник

Математика. 3 класс

Конспект урока

Математика, 3 класс

Урок № 38. Решение задач несколькими способами

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

- Какие способы можно использовать при решении текстовых задач?

- В решении каких задач нужно использовать правило умножения суммы на число?

- В решении каких задач нужно использовать правило деления суммы на число?

- Глоссарий по теме:

Задача – математический рассказ с неизвестным.

Схема – краткое условие задачи.

Обязательная литературы и дополнительная литература:

- Моро М. И., Бантова М. А. и др. Математика 3 класс. Учебник для

общеобразовательных организаций М.; Просвещение, 2017. – с. 18.

- М. И. Моро, С.И.Волкова. Для тех, кто любит математику 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.; Просвещение,2018. – с. 12.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Ребята, давайте вспомним, что такое задача.

Задача – это рассказ, в котором требуется что-либо узнать.

Чтобы ответить на вопрос задачи, нужно, понять, о чём в ней говориться, представить ситуацию, описываемую в задаче.

Читать условие нужно внимательно: частями, предложениями.

Чтобы легче было представить то, о чём говорится в задаче, можно сделать рисунок (условный рисунок), построить чертёж (схематический чертёж), выполнить краткую запись, составить таблицу. Это поможет установить зависимость между данными задачи.

Из графических моделей видно, что показывает каждое число, что неизвестно, можно ли сразу ответить на вопрос задачи, если нет, то почему. Составляем план решения задачи, который представляет собой цепочку из последовательных действий.

Записывать решение задачи можно по действиям, с пояснениями, с вопросом к каждому действию или выражением.

После проверки решения задачи, записываем ответ.

Ответ нужно списывать с вопроса. Ответ всегда начинается с числа.

Выбор способа решения задачи зависит от условия задачи и данных.

Выполним тренировочные задания:

1. Решим задачу: «В корзине лежало 10 яблок и 6 груш. Фрукты разложили поровну в 2 вазы. Сколько в одной вазе?»

Решение: (10 + 6) : 2 = 8 штук.

2. Найдите и выделите цветом по вертикали и горизонтали в филворде компоненты задачи

- Миша пришил в первый день 12 пуговиц, ещё два дня по 5 пуговиц.;

- Сколько пуговиц всего пришил Миша?;

- 12 + 5 ∙ 2;

- 22 пуговицы.

Слова, которые нужно найти: условие; вопрос; решение; ответ.

3. Решите задачу и выберите правильный ответ: «У Зои 20 открыток с природой и 6 открыток с животными, у Веры 15 открыток с цветами и 15 открыток с городами, а у Алёны в 7 раз меньше, чем у обеих подружек. Сколько открыток у Алёны?»

Источник

Способы решения текстовых задач

Статья по теме «Способы решения текстовых задач».

Просмотр содержимого документа

«Способы решения текстовых задач»

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ

Решить задачу в широком смысле — значит раскрыть связи между данными и искомым, заданные условием задачи, на основе чего выбрать, а затем выполнить арифметические действия и дать ответ на вопрос задачи (М.А. Бантова) [2, с. 179].

В методической литературе можно встретить различные классификации способов решения задач. Остановимся на классификации, которую предлагает нам Л.П. Стойлова. Она выделяет следующие способы решения задач [16; с. 46-49]:

Арифметический. Результат решения задачи находится путем выполнения арифметических действий.

Алгебраический. Ответ находится путем составления и решения уравнения.

Графический. Позволяет найти ответ без выполнения арифметических действий, опираясь только на чертеж.

Практический (предметный). Ответ находится с помощью непосредственных действий с предметами.

Рассмотрим различные способы решения текстовых задач на конкретной задаче:

«Девять апельсинов разложили по 3 на несколько тарелок. Сколько понадобилось тарелок?»

Арифметический способ. Задачу можно решить, записав равенство: 8:2=4.

Алгебраический способ. Рассуждаем: «Число тарелок неизвестно, обозначим их буквой x. На каждой тарелке 3 апельсина, значит, число всех апельсинов – 3·x. Так как в условии известно, что число всех апельсинов 9, можно записать уравнение: 3·x=9, x=9:3, x=3.

Графический способ. Эту задачу можно решить, не имея никакого представления об арифметических действиях.

Изобразим каждый апельсин отрезком:

Практический способ. Решить задачу этим способом, также как и графическим, можно, не выполняя никаких арифметических действий, а только опираясь на жизненный опыт и владея счетом до 9. Для этого можно взять 9 апельсинов, положить 3 на одну тарелку, затем 3 на другую и т.д. Затем, посчитав количество тарелок, можно ответить на поставленный вопрос.

Н.Б. Истомина же в своей работе, помимо перечисленных способов решения, задачи выделяет следующие [16; с. 202-203]:

Схематическое моделирование, в отличие от графического способа решения, означает лишь моделирование только связи и отношения между данными и искомыми. Эти отношения не всегда целесообразно представлять в виде символической модели (равенство, выражение). Моделирование текста задачи в виде схемы также иногда помогает найти ответ на вопрос задачи.

Рассмотрим это на конкретном примере: «В двух автобусах ехали пассажиры, по 20 человек в каждом. На одной остановке из первого автобуса вышло несколько человек, а из второго автобуса вышло столько, сколько осталось в первом. Сколько всего пассажиров осталось в двух автобусах?

В этом случае схема является и способом и формой записи решения задачи.

Ответ: 20 человек осталось в двух автобусах.

Комбинированный способ решения задачи – это способ, при котором ответ на вопрос задачи находится путем как бы сочетания нескольких способов решения. Например, при решении задачи «Сколько машин было на стоянке, если после того как из нее выехало 18 машин, осталось в три раза меньше, чем было?» мы одновременно используем схему и арифметические равенства, так как решение этой задачи только арифметическим способом очень сложно для ребенка. В этом случае запись решения будет иметь такой вид:

Ответ: 27 машин было в гараже.

В начальных классах часто используется разные формы записи решения задач: по действиям, по действия с пояснением, с вопросами, выражением.

Но также не следует путать такие понятия как:

решение задачи различными способами;

различные формы записи арифметического способа решения

решение задачи различными арифметическими способами.

В третьем случае речь идет о возможности установления различных связей между искомыми и данными, о выборе других действий, последовательности действий для нахождения ответа на поставленный вопрос [6; с.201].

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ СОСТАВНЫХ ЗАДАЧ

Особое место в начальном курсе математики занимают составные задачи. Составная задача включает в себя несколько простых задач, связанных так, что искомое одной простой задачи служит данным для другой. Решение составной задачи сводится к расчленению ее на ряд простых и последовательному их решению. Следовательно, для того, что бы решить составную задачу, надо установить ряд связей между данными и искомым, в соответствии с которым выбрать и выполнить арифметические действия. [2; с. 223]

Например, задача «В классе было 12 девочек, а мальчиков на 2 больше. Сколько детей было в классе?» содержит две простые: «В классе было 12 девочек, а мальчиков на 2 больше. Сколько мальчиков было в классе?» и ««В классе было 12 девочек, а 14 мальчиков. Сколько детей было в классе?» Число, которое являлось искомым в первой задаче (число мальчиков), стало данным для второй (14мальчиков). Последовательное решение этих задач – решение составной задачи.

В отличие от решения простой задачи, в решении составной мы устанавливаем не одну связь, а несколько, в соответствии с которыми выбираются арифметические действия. Это вызывает у ряда детей затруднения. Поэтому необходимо проводить специальную работу по ознакомлению с составной задачей, формировать умения решать составные задачи.

Подготовительная работа помогает уяснить учащимся основное отличие составной задачи от простой – ее нельзя решить сразу, то есть одним действием, нужно вычленить простые задачи, установить связи между данными и искомым. Изучение опыта учителей-практиков базовой школы, а также опыта, представленного в различных информационных источниках, позволяет выделить следующие виды упражнений:

Решение простых задач с недостающими данными.

Например, «В музей поехали мальчики и девочки. Сколько детей поехало в музей?»

После прочтение таких задач учитель спрашивает, можно ли узнать, сколько детей поехало в музей, и почему нельзя. Затем дети подбирают числа и решают задачу. Выполняя такие упражнения, учащиеся понимают, что не всегда можно сразу ответить на вопрос задачи, так как может не хватать числовых данных, их надо получить. [2; с. 223-224]

Решение пар простых задач, в которых числа, полученные в ответе на вопрос первой задачи, является данным во второй задаче, например:

«У Маши было 3 кролика, а у Даши на 2 кролика больше. Сколько кроликов у Даши?»

У Маши было 3 кролика, а у Даши 5. Сколько кроликов было у девочек?»

Учитель, говорит, что данные задачи можно заменить одной: «У Маши было 3 кролика, а у Даши на 2 кролика больше. Сколько кроликов было у девочек?». В дальнейшем дети самостоятельно будут заменять пары подобных задач. [2; с. 224]

Постановка вопроса к данному условию. Учитель говорит условия, а дети говорят, какой вопрос можно поставить к данному условию. [2; с. 224]

Выработка умений решать простые задачи, входящие в составную. Необходимым для решения составной задачи является умение решать простые задачи, входящие в составную. Поэтому, до введения составных задач надо формировать умение решать соответствующие простые задачи. [2, с. 224]

Для знакомства с составной задачей специально отводится в I классе 2-3 урока, на которых большое внимание уделяется установлению связей между данными и искомым, составлению плана решения, записи решения.

Первыми нужно включать задачи, при решении которых надо выполнить два различных арифметических действия: сложение и вычитание, а содержание должно позволять иллюстрировать их.

Существует два мнения по поводу того, задачи какой структуры ввести первыми [2, с. 225]:

Задачи в два действия, включающих простые задачи на нахождение суммы и остатка. Например: «Маша купила 5 тетрадей в линейку и 3 тетради в клетку; 4 тетради она отдала сестре. Сколько тетрадей осталось у Маши?»;

Задачи в два действия, включающие простые задачи на уменьшение числа на несколько единиц и на нахождение суммы. Например: «У Пети 7 яблок, а у Васи на 4 яблока меньше. Сколько яблок у мальчиков?».

Первая задача, в отличие от второй, явно отличается от простой задачи, так как содержит три числа, то есть обе простые задачи как бы лежат на поверхности. Это приводит учащихся к существенному признаку составной задачи – ее нельзя решить сразу, выполнив одного действие, содержание задачи помогает правильному установлению связей, детям легче составить выражение. Поэтому лучше начинать с решения составных задач именно такой структуры, а через 2-3 урока можно будет вводить задачи, в условии которой даны два числа, включающие такие простые: на уменьшение числа на несколько единиц, на нахождение суммы.

В период ознакомления с составными задачами важно добиться различения детьми простых и составных задач. Для этого нужно включать составные задачи в противопоставлении с простыми, выясняя, почему одна задача решается в два действия, а другая в одно. Полезно включать творческие задания, например, преобразовать простые задачи в составные и наоборот. Также вместе с решением готовых задач надо включать упражнения на составление задач, аналогичных решенной, на составление задач по данному решению, по краткой записи и др. [2; с. 226]

На протяжении начальной школы решаются составные задачи, которые связываются с изучаемым материалом, например, в I классе изучаются действия сложения и вычитания и соответственно включаются составные задачи, решаемые этими действиями. По мере продвижения учащихся задачи усложняются либо по линии включения новых связей, либо по увеличению числа выполняемых действий.

Организация деятельности детей по обучению решению каждого нового типа составных задач ведется в соответствии с основными ступенями [2; с. 228]:

Подготовка к решению задач рассматриваемого вида.

Знакомство с решением задач рассматриваемого вида.

Формирование умения решать задачи рассматриваемого вида.

В связи с работой над задачами важно научить учащихся общим приемам работы над задачей: научить самостоятельно анализировать задачу, устанавливать связи, использовать при этом иллюстрации, составлять план решения, выполнять решение, проверять правильность решения.

Для формирования умения решать задачи мы в своей работе использовали памятки по решению задач, с помощью которых учащиеся приобретают умение работать над задачей именно так, как предписывается в алгоритме. [Приложение 3]

Чтобы такая работа действительно помогла учащимся овладеть умением самостоятельно решать задачи, надо предусмотреть определенные этапы:

I этап – усвоение сути каждого этапа алгоритма.

II этап – знакомство с этапами алгоритма и формирование умения ими пользоваться.

III этап – усвоение алгоритма и формирование умения самостоятельно им пользоваться.

IV этап – выработка умения работы над задачей в соответствии с алгоритмом. На этом этапе памятки не нужны детям, так как весь алгоритм усвоен ими в той мере, что учащиеся руководствуются ими, ведя рассуждение про себя и очень быстро.

Формируя метод работы над задачей, учитель должен иметь в виду то, что не все дети одновременно овладевают этим методом, поэтому не следует запрещать пользоваться памятками детям, которые еще не овладели общим методом. Но также нельзя их специально разучивать – они должны быть усвоены непроизвольно, в результате многократного их выполнения.

Использование памяток формирует более полноценное и быстрое умение решать задачи не только у сильных, но и у слабых учеников.

Источник