Локальный: паракринный, аутокринный, юкстакринный

Гормоны осуществляют свое действие на клетки-мишени на разных дистанциях (расстояниях) от места образования и выделения. В отличие от них действие аутакоидной системы является локальным.

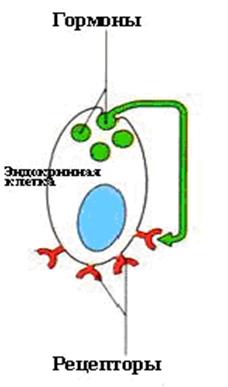

Рис.4 Аутокринное воздействие гормона.

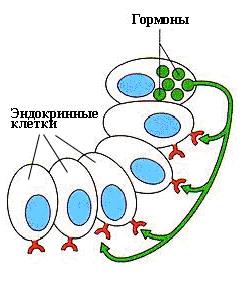

Паракринным воздействием регулируется деятельность соседних клеток (рис.5).

Рис.5 Паракринное воздействие гормона.

Юкстакринная – воздействие — разновидность паракринного действия, когда гормон не попадает в межклеточную жидкость, а сигнал передается через плазматическую мембрану рядом расположенной другой клетки.

Источник

Физиология эндокринной системы

Системы межклеточного управления

Уровни управления системами организма можно разделить на:

- внутриклеточные (управление на уровне клетки);

- межклеточные (согласовывают работу различных систем и органов целого организма).

В каждом случае системы управления могут быть неспециализироваными и специализированными. В неспециализированных системах управления соединения передают информацию вторично, основная их функция – источник пластического или энергетического материала. В специализированных системах главная функция соединений – передача информации. Поэтому такие вещества называют сигнальными. Внутриклеточная обработка информации осуществляется низкомолекулярными (вторичные посредники) и высокомолекулярными (белково-пептидные посредники) посредниками сигнальных соединений.

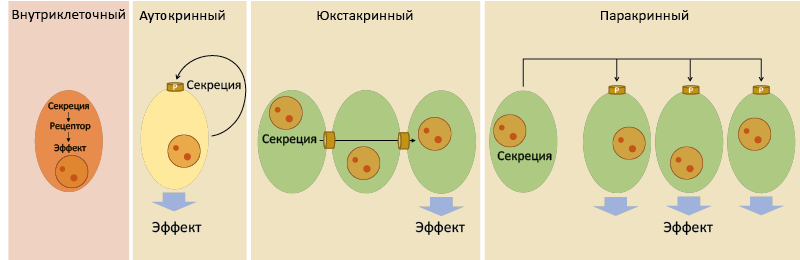

Три главные системы межклеточной передачи информации – нервная, эндокринная и иммунная, которые сейчас часто объединяют в нейроиммуноэндокринную систему. Каждая из них дистантно управляет жизнедеятельностью, но осуществляет это разными способами, подключая местное самоуправление. В зависимости от дистантности действия сигнального соединения различают местное (региональное) и системное управление (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Типы местного контроля

Рис. 2. Типы системного контроля

Местный контроль включает:

- Внутриклеточный;

- Аутокринный;

- Юкстакринный;

- Паракринный.

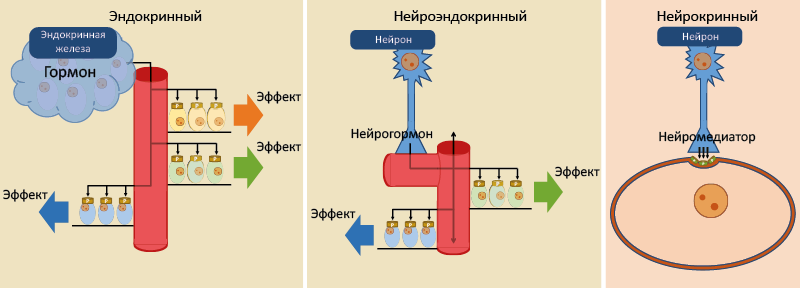

Системный контроль включает:

- Эндокринный;

- Нейрокринный;

- Нейроэндокринный.

Сигнальное соединение синтезируется в эффекторной клетке, где связывается со своим рецептором и вызывает характерные изменения. Чаще всего встречается в самих эндокринных клетках. Это наименее распространенный тип местного контроля.

Также предназначен для саморегуляции клетки, но сопровождается секрецией сигнального соединения. После выделения сигнальное соединение связывается с рецептором на секретирующей клетке и оказывает своё действие.

Сигнальное соединение не секретируется, а транспортируясь через поры щелевых контактов, достигает соседних клеток и индуцирует в них эффект.

Сигнальное соединение выделяется клетками определенного органа или ткани и действует на соседние клетки того же органа. Это самый распространенный тип местного контроля. Сигнальные вещества с преобладанием паракринных эффектов часто называют паракринными факторами или гистогормонами. Передача информации нейротрансмиттерами – один из примеров специализированной паракринной передачи.

Эндокринный (гормональный) контроль

Гормон выделяется эндокринной железой, эндокринной или эффекторной клеткой и поступает в системный кровоток, действуя на все структуры организма с соответствующим рецептором. Эффекты гормона зависят от типа рецептора и р еагирующей ткани.

Нейрогормон секретируется терминалями аксонов и через капиллярное сплетение поступает в системный кровоток.Дальнейшие события аналогичны эндокринному способу регуляции.

Нервную систему можно рассматривать как систему с паракринным способом регуляции, поскольку нейромедиаторы действуют на коротком расстоянии на близлежащие элементы через специализированные рецепторы. Дистантность действия достигается за счёт длины аксона и синаптических переключений.

Многообразие сигнальных функций гормонов достигается благодаря сочетанию дистантного и локального действия (рис. 3), но спектр эффектов на системном и местном уровнях может существенно отличаться (рис. 4). Стоит отметить, что сигнальное соединение причисляется к гормонам при наличии у него не только паракринных, но и выраженных системных эффектов.

Рис. 3. Дистантность действия гормонов

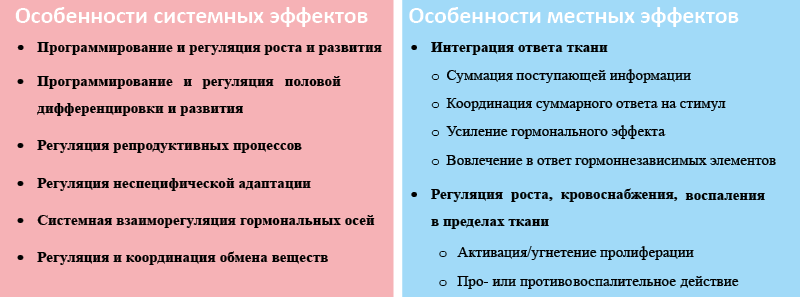

Рис. 4. Отличия системных и местных эффектов гормонов

Системные эффекты предназначены для управления процессами жизнедеятельности.Гормоны определяют процессы роста и развития, половой дифференцировки, размножения, обмена веществ, участвуют в неспецифической адаптации и взаимной регуляции гормональной сети. Системные эффекты гормонов подразделяют на:

- необратимые программирующие (детерминирующие);

- обратимые регуляторные.

Обычно соединение оказывает детерминирующие эффекты при первичном воздействии на экспрессию генов в ограниченные критические периоды онтогенеза (чаще в эмбриональном и неонатальном периодах). При этом необратимо изменившийся уровень экспрессии данных генов меняет фенотип клетки, который сохраняется у её потомков даже в отсутствие гормона. Если затрагивается экспрессия только нескольких генов, то в клетке необратимо меняется активность метаболических систем, но фенотип остаётся прежним.

Паракринное действие гормонов призвано суммировать поступающую к ткани информацию, координировать её суммарный ответ на внешний сигнал, усиливать гормональный эффект. Многие локальные эффекты гормонов сходны с эффектами паракринных факторов:

- поддержание активности секретирующей ткани;

- регуляция про- и антипролиферативной активности клеток;

- регуляция ангиогенеза;

- регуляция воспалительных реакций.

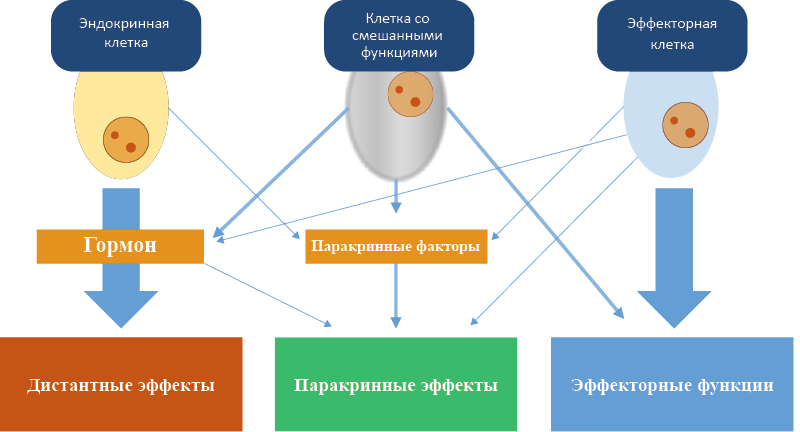

Гормоны могут секретировать клетки разного уровня специализации (рис. 5):

- эндокринные;

- со смешанными функциями;

- эффекторные.

Рис. 5. Степень специализации гормонпродуцирующих клеток

Эндокринные железы, как правило, выделяют сразу несколько типов гормонов (см. Приложение 1). И важно отметить, что гормоны той же структуры, что продуцируются эндокринными железами, могут синтезироваться местно, в эффекторных клетках и тканях (см. Приложения 2 м 3).

Высоко специализирована на продукции гормонов, способна секретировать ряд паракринных факторов (напр., клетки эндокринных желез).

Клетка со смешанными функциями

В дополнение к продукции гормонов и паракринных факторов имеет дополнительные эффекторные функции (напр., клетки Сертоли продуцируют эстрогены, активин, ингибин и другие гормоны, одновременно поддерживая развитие сперматозоидов).

Эффекторная клетка (Приложение 4)

Специализирована на выполнении отдельной физиологической функции, но способна секретировать гормоны и паракринные факторы (напр., адипоциты специализированы на липидном обмене, секретируют гормоны лептин, адипонектин, резистин и другие системные регуляторы жирового обмена и пищевого поведения).

Эндокринные клетки могут группироваться различным образом:

- встраиваясь в неэндокринные органы отдельными клеточными элементами;

- входя в состав желез смешанной секреции группами клеточных элементов;

- формируя отдельный орган – эндокринную железу.

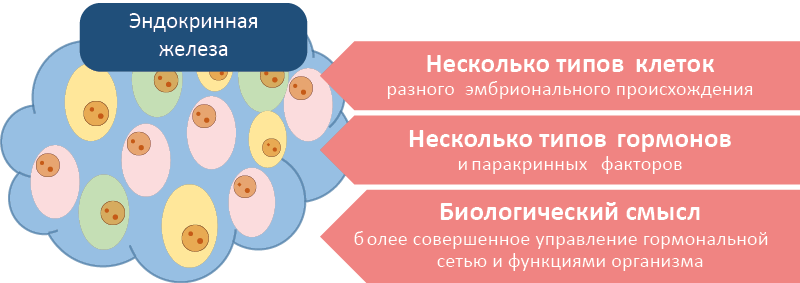

Эндокринные железы (рис. 6) содержат клеточные элементы разного эмбрионального происхождения, однако у низших позвоночных эндокринные клетки разных типов не всегда объединяются в единый орган (рис. 7, 8). Соединение нескольких эндокринных клеток в железу облегчает паракринный обмен информацией. Биологический смысл подобной интеграции эндокринных клеток – увеличение контроля за потоками информации и эффекторными функциями (рис. 6).

Рис. 6. Эндокринная железа

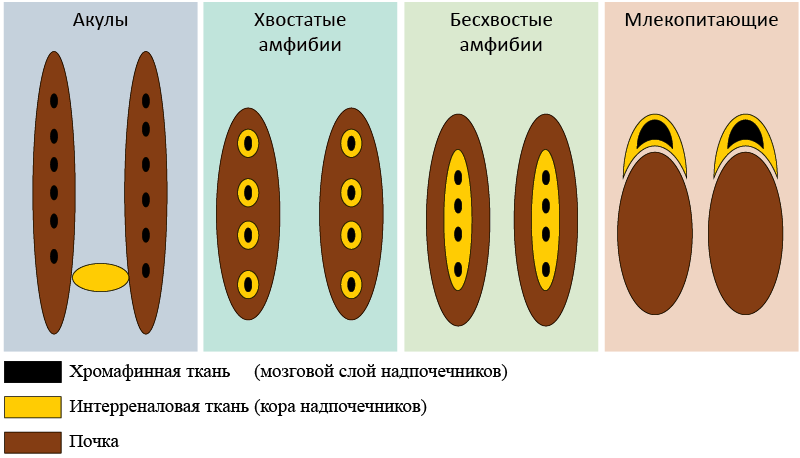

Эндокринные железы – эволюционное приобретение. Например, у акуловых интерреналовая ткань (гомолог коры надпочечников) в соответствии со своим названием располагается между почками, а хромафинная ткань (гомолог мозгового слоя) разбросана в виде узлов вдоль почек. В ходе эволюции у хвостатых амфибий объединились интерреналовая и хромафинная ткани. Впоследствии это объединение расширилось и п ривело к оформлению отдельных надпочечниковых желез высших позвоночных (рис. 7).

Рис. 7. Эволюция надпочечников позвоночных

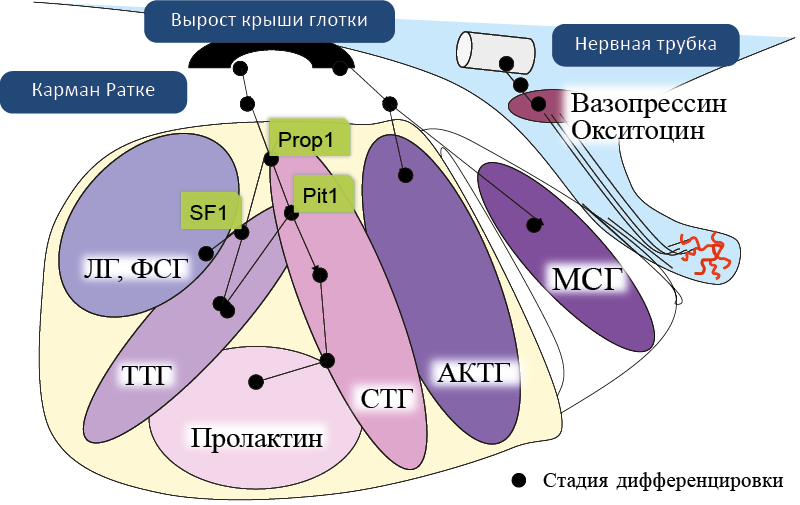

Рис. 8. Эмбриогенез гипофизамлекопитающих, топография гормонпродуцирующих клеток

Передняя и задняя доли гипофиза развиваются из разных эмбриональных зачатков – эктодермы глотки (кармана Ратке) и нейроэктодермы нервной трубки, соответственно. Соматорофы, лактотрофы, тиреотрофы и гонадотрофы передней доли гипофиза развиваются из дорзо-вентральной части кармана Ратке, а кортикотрофы передней доли и клетки средней доли гипофиза – из его дистальной части, тесно контактирующей и срастающейся с нейрогипофизом. Последовательное действие транскрипционных факторов prop-1 и pit-1 индуцирует развитие соматотрофов и лактотрофов переднего гипофиза, а также влияет на дифференцировку тиреотрофов. В дифференцировке гонадотрофов участвуют факторы транскрипции prop-1 и SF-1.

- Prop-1 – фактор транскрипции, определяющий продукцию pit-1;

- pit-1 – транскрипционный фактор гипофиза;

- SF-1 – стероидогенный фактор 1.

Расшифровку сокращений гормонов см. в Приложении 1.

Функции гормонов можно условно разделить на две принципиально разные группы:

- эффекторные:

контроль внешних 1 структур, обеспечивающих жизнедеятельность организма; - сигнальные:

координация информационных связей внутри и вне эндокринной системы.

Сигнальную роль гормоны выполняют внутри соответствующей вертикальной/горизонтальной оси или между осями. В Приложении 8 представлены основные, но далеко не все, эффекторные и сигнальные функции наиболее изученных гормонов.

Эти функции связаны с действием гормонов на ткани-мишени, непосредственно участвующие в регуляции обмена веществ и поддержании физиологических процессов. Эффекторные функции гормонов могут быть необратимыми (в раннем онтогенезе – часто морфогенными) и обратимыми регуляторными. Примером подобных функций служит морфогенное и регуляторное действие андрогенов на развитие и функционирование простаты и других мужских половых органов; обратимая стимуляция глюкокортикоидами глюконеогенеза в печени и др.

Функции заключаются в поддержании/регуляции гормоном активности как своей гормональной оси, так и гормональной сети в целом. Подобные информационно-координирующие свойства гормонов также задействованы в координации других сигнальных систем: нервной и иммунной. Так, андрогены помимо указанных выше эффекторных функций входят в состав репродуктивной гормональной оси и регулируют ее активность. Они тормозят секрецию гонадотропинов гипофиза, гонадолиберина гипоталамуса и по механизму отрицательной обратной связи контролируют свой уровень в кровотоке. Но андрогены также влияют на продукцию гормонов других осей (напр., атриопептидов сердца, включаясь в регуляцию водно-солевого обмена) и дифференцировку мозга по мужскому типу, адаптируя активность ЦНС к потребностям мужских особей. Обычно сила регуляторного воздействия максимальна на собственную ось, и слабее – на другие оси. Соотношение эффекторных и информационных функций у разных групп гормонов может существенно различаться. У гормонов гипоталамо-гипофизарной системы чаще более выражены информационные функции, у гормонов периферических желез и клеток с эндокринной секрецией информационные и эффекторные функции сопоставимы.

Источник