- Основные языковые средства в русском языке. Языковые средства: определение и употребление

- Языковые средства в русском языке — что это такое?

- Лексические средства выразительности

- Основные языковые средства: тропы

- Бывают ли другие тропы?

- Стилистические фигуры

- Какими бывают стилистические фигуры?

- Фонетические средства выразительности

- Какие фонетические средства существуют?

- Употребление речевых средств выразительности

- Языковые средства выразительности

- Что такое языковые средства выразительности

- Фонетические средства выразительности

- Лексические средства выразительности

- 8 выразительных средств языка, которые разнообразят твою речь

- 1. Сравнения

- 2. Метафоры

- 3. Эпитеты

- 4. Аллегория

- 5. Синекдоха

- 6. Олицетворение

- 7. Гипербола

- 8. Перифраза

Основные языковые средства в русском языке. Языковые средства: определение и употребление

Русский язык — один из самых богатых, красивых и сложных. Не в последнюю очередь таким его делает наличие большого количества средств словесной выразительности.

В этой статье мы разберем, что такое языковое средство и каких видов оно бывает. Рассмотрим примеры употребления из художественной литературы и повседневной речи.

Языковые средства в русском языке — что это такое?

Средства речевой выразительности используются в русском языке для придания тексту особого смысла, красоты и глубины. Они помогают выразить отношение автора к предмету обсуждения, обратить внимание на самые выразительные черты предмета, события или явления.

Русскую поэзию и литературу невозможно представить, если исключить употребление языковых средств. Использование слов, делающих текст выразительным, не только украшают его, но и показывают уровень мастерства писателя, его речевую культуру, стиль.

Описание самого обыденного предмета можно сделать прекрасным и необычным, употребив языковые художественные средства.

Слова и выражения, придающие тексту выразительность, условно делят на три группы: фонетические, лексические (они же тропы) и стилистические фигуры.

Чтобы ответить на вопрос, что такое языковое средство, познакомимся с ними ближе.

Лексические средства выразительности

Тропы — языковые средства в русском языке, которые используются автором в переносном, иносказательном значении. Широко применяются в художественных произведениях.

Тропы служат для создания зрительных, слуховых, обонятельных образов. Помогают создать определенную атмосферу, произвести на читателя желаемый эффект.

В основе лексических средств выразительности лежит скрытое или явное сравнение. Оно может базироваться на внешнем сходстве, личных ассоциациях автора или желании описать объект определенным образом.

Основные языковые средства: тропы

С тропами мы сталкиваем еще со школьной скамьи. Вспомним самые распространенные из них:

- Эпитет — самый известный и распространенный троп. Часто встречается в поэтических произведениях. Эпитет — это красочное, выразительное определение, которое основывается на скрытом сравнении. Подчеркивает особенности описываемого объекта, его самые выразительные черты. Примеры: «румяная заря», «легкий характер», «золотые руки», «серебряный голос».

- Сравнение — слово или выражение, в основе которого лежит сопоставление одного предмета с другим. Чаще всего оформляется оно в виде сравнительного оборота. Узнать можно по использованию характерных для этого приема союзов: будто, как будто, словно, как, точно, что. Рассмотрим примеры: «прозрачная, как роса», «белая, словно снег», «прямая, будто тростинка».

- Метафора — средство выразительности, в основе которого лежит скрытое сравнение. Но, в отличие от сравнительного оборота, оно не оформляется союзами. Метафора строится, полагаясь на сходство двух предметов речи. Например: «луковки церквей», «шепот травы», «слезы неба».

- Синонимы — слова близкие по значению, но отличающиеся в написании. Помимо классических синонимов, существуют контекстуальные. Они принимают определенное значение в рамках конкретного текста. Познакомимся с примерами: «прыгать – скакать», «смотреть – видеть».

- Антонимы – слова, имеющие прямо противоположное друг другу значение. Как и синонимы, бывают контекстуальными. Пример: «белый – черный», «кричать – шептать», «спокойствие – волнение».

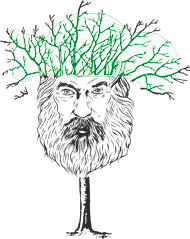

- Олицетворение — передача неодушевленному объекту признаков, характерных черт одушевленного. Для примера: «ива качала ветками», «солнышко ярко улыбалось», «дождь стучал по крышам», «на кухне щебетал радиоприемник».

Бывают ли другие тропы?

Средств лексической выразительности в русском языке очень много. Помимо группы знакомых каждому, существуют и те, которые многим неизвестны, но также широко используются:

- Метонимия — замена одного слова на другое, имеющее схожее или такое же значение. Познакомимся с примерами: «эй, синяя куртка (обращение к человеку в синей куртке)», «весь класс выступил против (имеются в виду все ученики класса)».

- Синекдоха — перенос сравнения с части на целое, и наоборот. Пример: «было слышно, как ликовал француз (автор говорит о французской армии)», «насекомое залетело», «в стаде было сто голов».

- Аллегория — выразительное сравнение идей или понятий с использованием художественного образа. Чаще всего встречается в сказках, баснях и притчах. Например, лиса символизирует хитрость, заяц — трусливость, волк — злобу.

- Гипербола — намеренное преувеличение. Служит для придания тексту большей выразительности. Ставит акцент на определенном качестве предмета, человека или явления. Познакомимся с примерами: «слова губят надежду», «его поступок — высшее зло», «он стал красивее в сорок раз».

- Литота — специальное преуменьшение реальных фактов. Например: «он был тоньше тростинки», «он был не выше наперстка».

- Перифраз — замена слова, выражения синонимичным сочетанием. Используется для того, чтобы избежать лексических повторов в одном или соседних предложениях. Пример: «лиса — хитрая плутовка», «текст — детище автора».

Стилистические фигуры

Стилистические фигуры — языковые средства в русском языке, которые придают речи определенную образность, выразительность. Изменяют эмоциональную окраску ее значений.

Фигуры речи широко используются в поэзии и прозе еще со времен античных поэтов. Однако современное и устаревшее толкования термина различаются.

В древней Греции полагали, что стилистические фигуры — языковые средства языка, которые по своей форме значительно отличаются от повседневной речи. Сейчас же считается, что фигуры речи — неотъемлемая часть разговорного языка.

Какими бывают стилистические фигуры?

Стилистика предлагает немало собственных средств:

- Лексические повторы (анафора, эпифора, композиционный стык) — выразительные языковые средства, которые включают в себя повтор какой-либо части предложения в начале, конце или на стыке со следующим. Например: «Это был прекрасный звук. Это был лучший голос, который я слышал за последние годы».

- Антитеза — одно или несколько предложений, построенных на основе противопоставления. Для примера рассмотрим фразу: «В пыли влачусь — и в небесах витаю».

- Градация — использование в предложении синонимов, расположенных по степени нарастания или угасания признака. Пример: «Искорки на новогодней елке светили, горели, сияли».

- Оксюморон — включение во фразу слов, которые противоречат друг другу по смыслу, не могут употребляться в одной композиции. Самый яркий и известный пример этой стилистической фигуры — «Мертвые души».

- Инверсия — изменение классического порядка расположения слов в предложении. Например, не «он бежал», а «бежал он».

- Парцелляция — разделения единого по смыслу предложения на несколько частей. Для примера: «Напротив Николай. Смотрит не моргая».

- Многосоюзие — использование союзов для связи однородных членов предложения. Применяется для большей речевой выразительности. Пример: «Это был странный и удивительный, и прекрасный, и загадочный день».

- Бессоюзие — связи однородных членов в предложении осуществляется без союзов. К примеру: «Он метался, кричал, плакал, стонал».

Фонетические средства выразительности

Фонетические средства выразительности — самая маленькая группа. Они включают в себя повтор определенных звуков с целью создания живописных художественных образов.

Чаще всего этот прием используется в поэзии. Авторы применяют повтор звуков, когда хотят передать звучание раскатов грома, шелест листьев или другие природные явления.

Также фонетические средства помогают придать поэзии определенный характер. За счет использования некоторых сочетаний звуков текст можно сделать более жестким, или наоборот — мягким.

Какие фонетические средства существуют?

- Аллитерация — повтор в тексте одних и тех же согласных, создающих необходимый автору образ. Например: «Я мечтою ловил уходящие тени, уходящие тени угасшего дня».

- Ассонанс — повторение определенных гласных звуков с целью создания яркого художественного образа. Для примера: «Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ль во многолюдный храм».

- Звукоподражание — применение фонетических сочетаний, которые передают определенный звуковой эффект: топот копыт, шум волн, шелест листвы.

Употребление речевых средств выразительности

Языковые средства в русском языке широко применялись и продолжают применяться в литературных произведениях, будь то проза или поэзия.

Прекрасное владение стилистическими фигурами демонстрируют писатели золотого века. За счет мастерского использования средств выразительности их произведения красочны, образны, приятны для слуха. Не зря их считают национальным достоянием России.

С языковыми средствами мы сталкиваемся не только в художественной литературе, но и в повседневной жизни. Практически каждый человек использует в своей речи сравнения, метафоры, эпитеты. Сами того не осознавая, мы делаем свой язык красивым и богатым.

Источник

Языковые средства выразительности

Что такое языковые средства выразительности

Средства выразительности — это специальные художественно-риторические приемы, лексические и грамматические средства языка, привлекающие внимание к высказыванию.

Речевые средства выразительности придают тексту эмоциональность, глубину, красочность. Они акцентируют внимание читателя/слушателя на том или ином предмете обсуждения, на явлении, человеке или событии.

Русская поэзия и проза изобилуют языковыми средствами. Они делают текст насыщенным, а также демонстрируют мастерство писателя или поэта, его умение владеть художественной речью. Даже простой предмет или событие могут быть описаны нетривиально и живописно благодаря специальным приемам.

К средствам выразительности относят:

- синонимы;

- антонимы;

- фразеологизмы;

- профессионализмы;

- жаргонизмы;

- термины;

- архаизмы;

- разговорную лексику;

- историзмы;

- заимствованные слова.

Также языковые средства выразительности делятся на три больших группы:

Рассмотрим каждую из категорий отдельно.

Фонетические средства выразительности

К фонетическим языковым относятся:

- Аллитерация. Это повторение согласных звуков. Прием делает речь выразительной и образной: хрупкий, как хрусталь.

- Ассонанс. Обратное аллитерации явление — повторение гласных: думу думаю.

- Звукоподражание. Это звукопись, отражающая природные явления или события при помощи повторяющихся звуков: топот копыт, соловья свиристель.

Лексические средства выразительности

Лексическими средствами выразительности выступают тропы. Их используют для передачи переносного значения, для иносказания. Такой способ широко распространен в художественной литературе.

Благодаря тропам создаются объемные и красочные образы — слуховые, визуальные, обонятельные. Так производится должное впечатление, которого и добивался автор. С их помощью создается необходимая атмосфера, погружающая читателя в происходящее. Еще тропы создают сравнения — явные или символические. Они основываются на личных ассоциациях писателя/поэта, на визуальном сходстве, на желании сделать описание именно таким образом.

- Эпитеты. Определения, создающие образ и характеризующие предметы, людей, явления. Чаще всего их можно встретить в поэзии и прозе. Это, как правило, прилагательные (встречаются и наречия), выражающие признаки объекта: светлая голова, золотые руки, серебряное копытце.

- Сравнения. При сравнении происходит сопоставление одной конструкции с другой или другими на основе общих или отличных черт. Для таких оборотов характерно наличие следующих союзов: будто, как, слово, точно. Но их использование не обязательно, хотя подразумевается: ползет ящерицей; глаза словно льдинки; она лучше его вчерашнего гостя.

- Метонимия. Данная тропа означает перенос значения слова на сочетание с аналогичным смыслом: он прочел Пушкина (то есть он прочел произведения Пушкина, а не самого писателя).

- Синекдоха. Разновидность метонимии, когда смысл определенного выражения обобщается и переносится на единое понятие или, наоборот, с обобщенного на одну часть. Примеры: француз праздновал победу (не один француз, а французская армия); он учитывал каждую копейку (учитывал все деньги досконально).

- Олицетворение. Неодушевленные объекты/явления наделяются свойствами живых: зима была суровой; небо хмурилось; луч солнца слабо улыбался сквозь тучи.

- Перифраз. Суть заключается в замене слов на словосочетания-синонимы. Иносказания необходимы во избежание употребления одинаковых слов: Лондон — туманный Альбион; лев — царь зверей.

- Метафора. Данная тропа подразумевает скрытое сравнение, когда объект наделяется несвойственными для него признаками, к примеру, когда неодушевленный предмет обретает черты одушевленного: глаза горят, небо нахмурилось, солнце зашло.

- Ирония. Она означает завуалированную насмешку, представленную в виде ложной похвалы или употребления выражения в совершенно ином значении: мне бы твои проблемы!

- Гипербола. Придает тексту яркий акцент благодаря преувеличению: он умнее своего предшественника на тысячу голов.

- Литота. Прием, который, в отличие от гиперболы, преуменьшает факты или явления: она была легкой как пушинка.

- Гротеск. Прием, при котором смешиваются различные жанры: реальность и фантастика, комедия и трагедия, преувеличение реальных событий, которые становятся похожими на выдумку: голова этого незадачливого джентльмена была нафарширована опилками.

Источник

8 выразительных средств языка, которые разнообразят твою речь

Как ты, наверное, уже догадался, разнообразить твою речь помогут средства художественной выразительности. О них мы и расскажем в этой статье, а еще вместе с тобой разберемся, когда их можно и нужно использовать, а в каких случаях этого делать не стоит.

1. Сравнения

Сравнение — образное выражение, которое построено на сопоставлении двух предметов, понятий или состояний, обладающих общим признаком, за счет которого усиливается художественное значение первого предмета.

Цель, для которой люди используют сравнение, — как можно полнее раскрыть образ конкретного предмета через его общие признаки с каким-либо другим. «Пыль стоит столбом» по-другому — пыль стоит КАК столб. Как видишь, в сравнении не всегда присутствуют вспомогательные слова (как, будто, словно, точно и др.), но всегда упоминаются как минимум два предмета, которые сравниваются друг с другом.

Иногда достаточно всего лишь одного емкого сравнения, чтобы дать четкую, подрбную характеристику предмету или явлению.

2. Метафоры

Метафора — одно из самых распространенных средств художественной выразительности, которое используется в повседневном общении. Некоторые метафоричные выражения настолько прочно вошли в наш лексикон, что мы уже не выделяем их в разговоре и воспринимаем как нечто привычное.

Метафора — это оборот речи, который строится на употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-нибудь аналогии, сравнения. К примеру, текущую воду мы часто называем бегущей, — понятное дело, просто сравнивая ее движение с бегом. Или вот еще очень наглядный пример: часы стоят (или идут). Это выражение так часто употребляется нами в быту, что мы и не задумываемся, что на самом деле это — сравнение.

Метафора помогает сделать речь живой и яркой. Но ей категорически нельзя злоупотреблять, иначе эффект будет просто разгромным. Большое количество метафор, особенно если в твоей речи они сталкиваются с прямым значением слов, явно не сделает твою речь интересной, а только перегрузит ее. К тому же напыщенный, пафосный стиль повествования будет отвлекать человека от основного смысла, который ему хотели донести первоначально. Что сказать: всему нужно знать меру.

3. Эпитеты

Эпитет — это образное определение, которое подчеркивает какое-либо характерное качество или свойство предмета или явления. Часто это прилагательные или наречия, и очень редко — существительные.

Примеры эпитетов: «золотая осень» — прилагательное в этом случае выражает не материал, из которого сделан предмет, а его характерное качество — золотой = желтый. Грустная береза, задумчивый шелест, яркая речь — все это эпитеты, позволяющие человеку лучше понять атмосферу и настроение, представить у себя в голове определенную картинку.

4. Аллегория

Буквально этот термин переводится как «иносказание», поэтому аллегория — это иносказательное изображение какого-либо явления действительности. Аллегория очень распространена в искусстве: живописи, театре, литературе и т. д.

Считается, что самым первым, кто стал активно использовать этот прием в своих произведениях, был баснописец Эзоп.

Дело в том, что Эзоп был рабом. Он хотел высмеивать поведение и привычки своих хозяев, но делать это в открытую означало неминуемую смерть. Вот и придумал он собственный язык, который сплошь состоял из намеков, иносказаний и тайных символов. Он изображал людей в виде животных, наделяя их определенными повадками и характером. Так Эзоп и выговориться смог, и угодил хозяевам — им нравились его произведения.

5. Синекдоха

Не пугайся незнакомого названия — синекдоха усиливает выразительность языка и придает речи обобщающий смысл за счет переноса названия от общего к частному. Отличительная особенность синекдохи в том, что она может заменять множественное число на единственное. Например, «И слышно было до рассвета, как ликовал француз» — строки М. Ю. Лермонтова: здесь единственное число — «француз» — подразумевает множественное.

Синекдоха чаще всего используется в публицистике, но ей есть место и в устной речи — только вот не во всех случаях она бывает уместна. Например, в деловом общении лучше воздержаться от употребления таких приемов. А на письме категорически нельзя использовать синекдоху в научном стиле.

6. Олицетворение

Олицетворение — это прием, который основывается на наделении неодушевленных предметов человеческими качествами. Чаще всего олицетворения можно встретить в стихотворениях: «деревья проснулись», «ветер шепчет» или «рояль поет».

Глагол в данных случаях выступает как средство оживления — он создает впечатление, что предмет находится во взаимодействии с человеком. При помощи олицетворения можно расширить свои описательные возможности и выразить отношение к предмету разговора.

Предложения, в которых употребляются олицетворения, мы слышим ежедневно, хоть зачастую и не замечаем этого. Единственное, что нужно запомнить: олицетворений должно быть в меру, а так — пользуйся, не переусердствуй.

7. Гипербола

Гипербола — это образное выражение, которое несет в себе непомерное преувеличение. Оно может касаться размера, значения, силы и других качеств предмета/явления/человека. У гиперболы есть противопоставление — литота. Она, напротив, выражает непомерное преуменьшение всего вышеперечисленного.

Вот несколько примеров гиперболы: «сто лет не виделись!», «тысяча извинений!», «сотый раз говорю», «напугал до смерти». Понятное дело, что говорить сто раз об одном и том же как минимум странно, а не видеться сто лет и случайно встретиться снова — вообще невозможно, но такие впечатляющие выражения помогают усилить эмоциональность и сделать речь более красочной.

8. Перифраза

Перифраза — упоминание объекта не путем его называния, а через описание. Чтобы сразу стало понятно: врачи — это «люди в белых халатах». Или вот еще пример: «Люблю тебя, Петра творенье!» равнозначно фразе «Люблю тебя, Санкт-Петербург!» Мы не называем город, но даем некий намек, описываем его, и само прямое упоминание становится не нужным.

Перифразы используются нами в речи повсеместно: «братья наши меньшие», «черное золото», «белая смерть» и т. д.

Источник