Бактерии

Люди — редкое исключение в мире бактерий.

Бактерии (греч. bakterion — палочка) — простые одноклеточные микроскопические организмы, принадлежащие к прокариотам. В пищевых цепях они играют важнейшую роль редуцентов: разлагают органические вещества мертвых животных и растений.

Бактерии обладают исключительной устойчивостью: их можно обнаружить даже на стенках ядерного реактора. Такая способность связана с их быстрым размножением — при благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. При изменении условий внешней среды (за счет мутаций) выживают и размножаются те формы, которые устойчивы к действию того или иного фактора (к примеру, радиации).

Строение бактерий

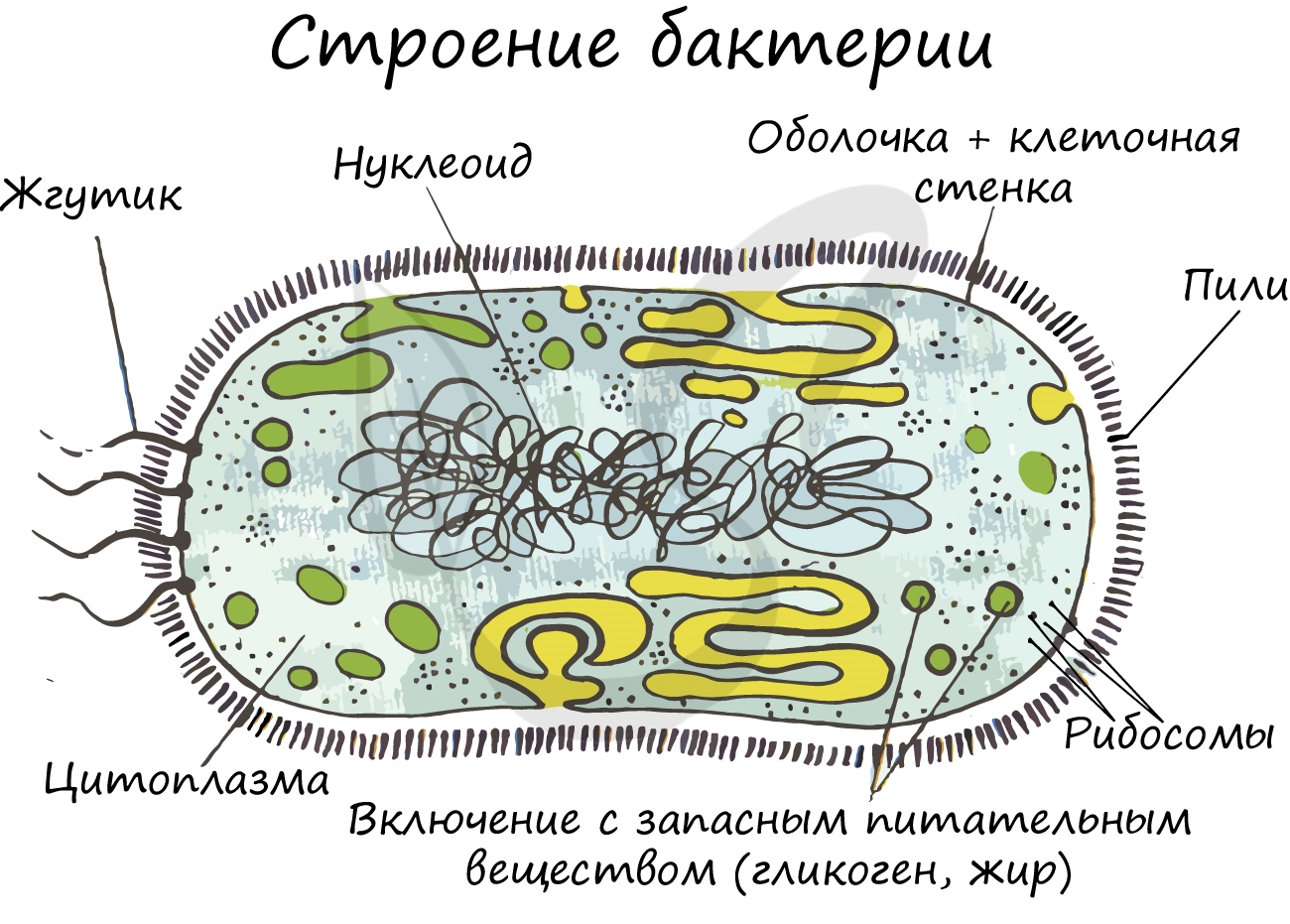

Бактерии имеют клеточную стенку, состоящую из муреина (пептидогликана) и выполняющую защитную функцию. У бактерий (прокариот, доядерных) отсутствуют мембранные органоиды. В их клетке можно найти только немембранные: рибосомы, жгутики, пили. Пили — поверхностные структуры, которые служат для прикрепления бактерии к субстрату.

Наследственный материал находится прямо в цитоплазме (не в ядре, как у эукариот) в виде нуклеоида. Нуклеоид (лат. nucleus — ядро + греч. eidos вид) — одна сложная кольцевидная молекула ДНК, не ограниченная мембранами от остальной части клетки.

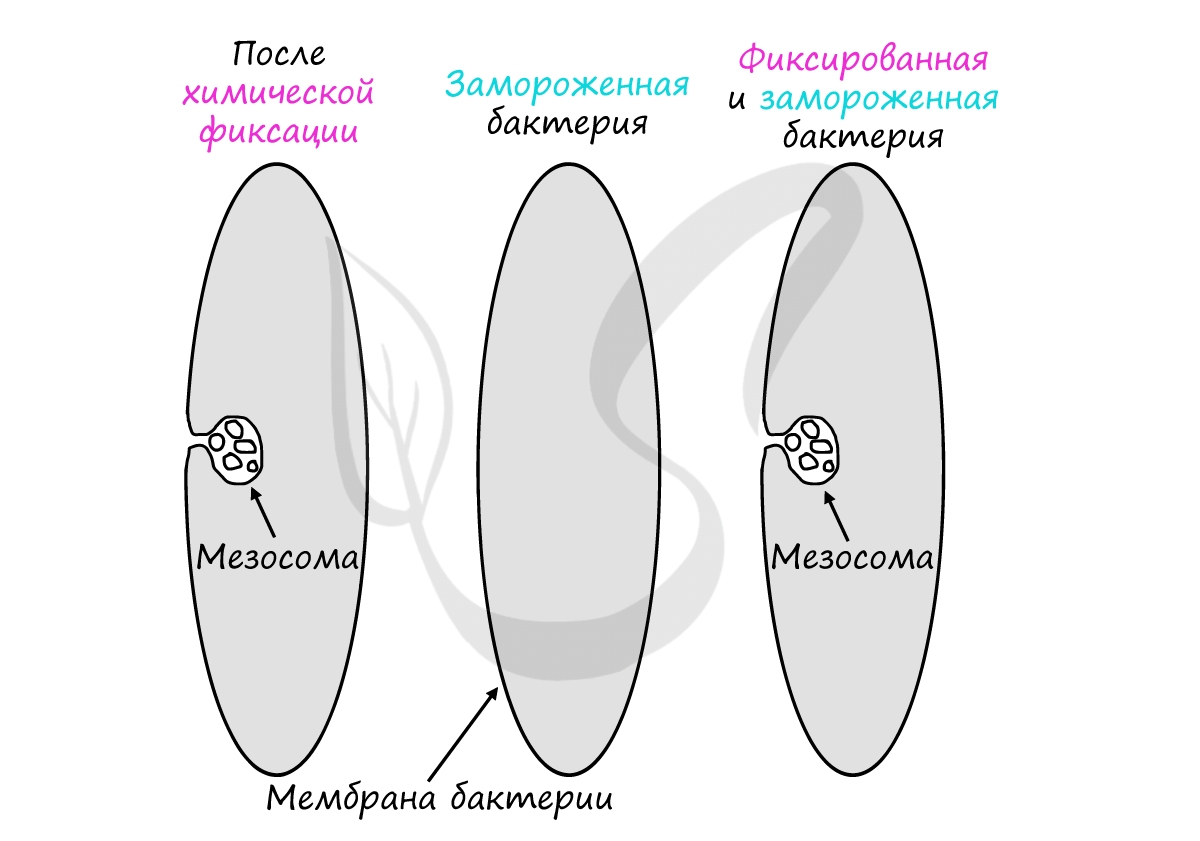

Долгое время выделяли «особый органоид» бактерий — мезосомы, считали, что они могут участвовать в некоторых клеточных процессах.

Спешу сообщить, что на данный момент установлено однозначно: мезосомы это складки цитоплазматический мембраны, образующиеся только лишь при подготовке бактерий к электронной микроскопии (это артефакты, в живой бактерии их нет).

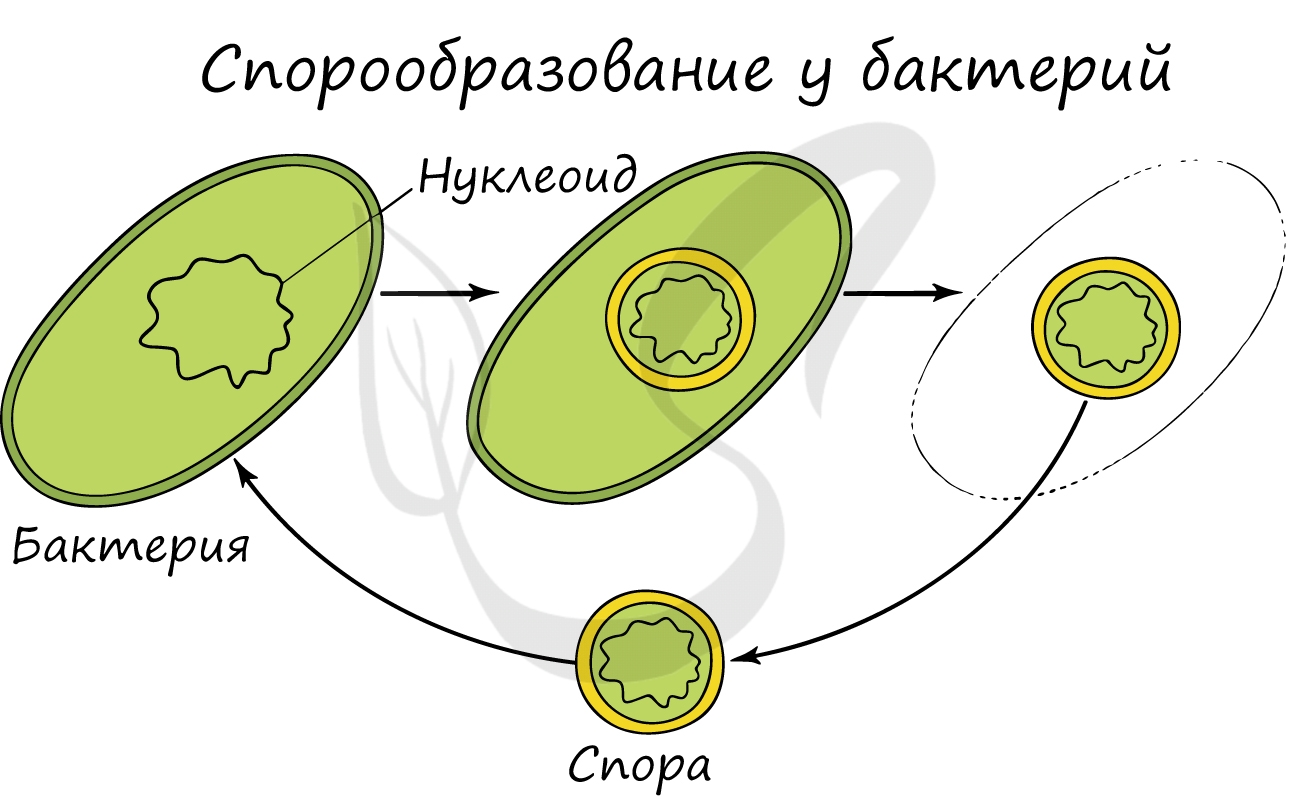

При наступлении неблагоприятных для жизни условий бактерии образуют защитную оболочку — спору. При образовании споры клетка частично теряет воду, уменьшаясь при этом в объеме. В таком состоянии бактерии могут сохраняться тысячи лет!

В состоянии споры бактерии очень устойчивы к изменениям температуры, механическим и химическим факторам. При изменении условий среды на благоприятные, бактерии покидают спору и приступают к размножению.

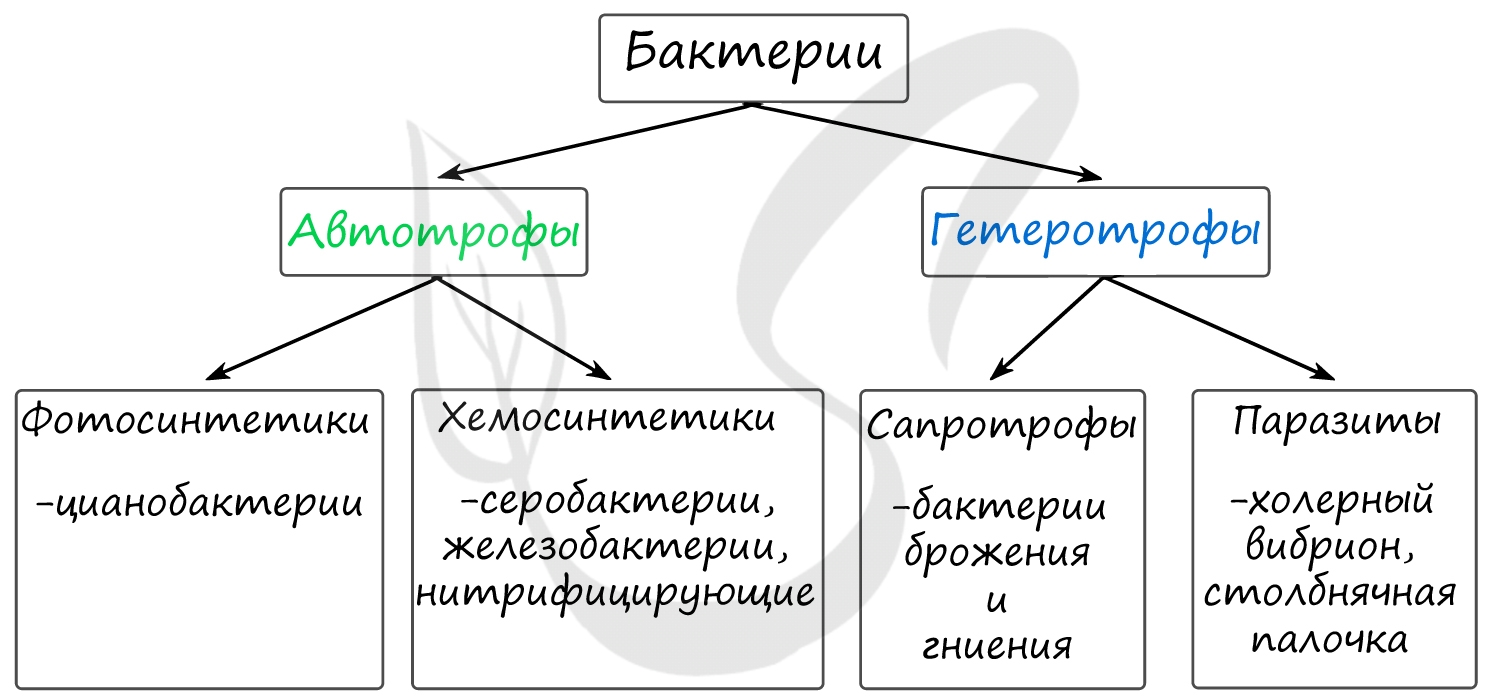

Энергетический обмен бактерий

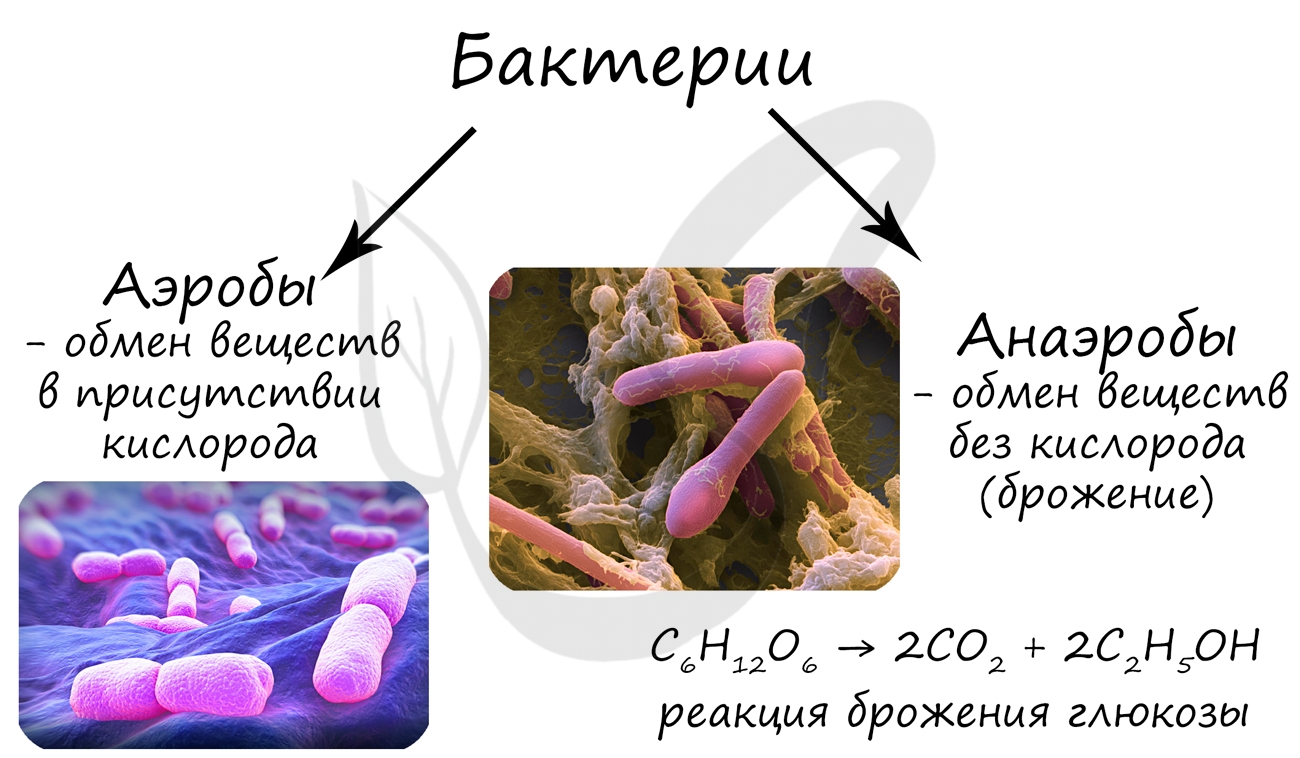

Бактерии получают энергию за счет окисления веществ. Существуют аэробные бактерии, живущие в воздушной среде, и анаэробные бактерии, которые могут жить только в условиях отсутствия кислорода.

К аэробным бактериям относят многочисленных редуцентов, которые разлагают органические вещества мертвых растений и животных. Анаэробные бактерии составляют микрофлору нашего кишечника — бескислородную среду обитания.

Получают энергию бактерии путем хемо- или фотосинтеза. Среди хемосинтезирующих бактерий можно встретить нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии.

Важно заметить, что клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) не осуществляют хемосинтез: клубеньковые бактерии относятся к гетеротрофам.

Среди фотосинтезирующих бактерий особое место принадлежит цианобактериями (сине-зеленым водорослям). Благодаря им сотни миллионов лет назад возник кислород, а с ним и озоновый слой: появилась жизнь на поверхность земли и аэробный тип дыхания (поглощение кислорода), которым мы сейчас с вами пользуемся 🙂

Что касается бактерий гетеротрофов, то их способ питания основан на разложении останков животных и растений — сапротрофы (редуценты), либо же они питаются органами и тканями животных и растений — паразиты.

Биотехнология

Бактерии широко применяются в направлении биотехнологии — генной инженерии. Их используют для получения различных химических веществ (белков).

В ДНК бактерии вставляют нужный ген (к примеру, ген, кодирующий белковый гормон — инсулин), бактерия принимает новый участок гена за свой собственный, в результате чего начинает синтезировать белок с данного участка. На рибосомах подобных бактерий синтезируется инсулин, который человек собирает, обрабатывает и использует как лекарство.

Бактерии используются для получения антибиотиков (тетрациклина, стрептомицина, грамицидина), широко применяемых в медицине. Бактерии также применяют в пищевой промышленности, где их используют для получения молочнокислых продуктов, алкогольных напитков.

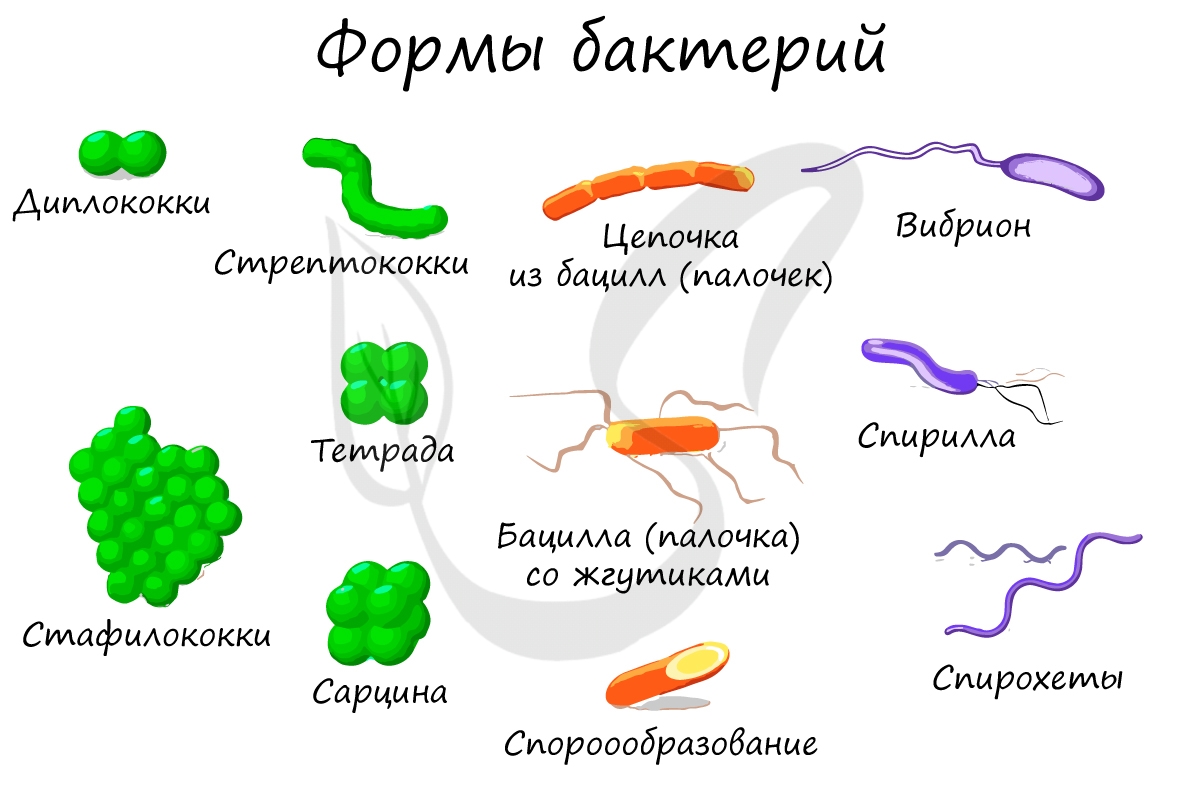

Классификация бактерий по форме

При микроскопии становятся заметны явные отличия форм бактерий.

По форме бактериальные клетки подразделяются на:

- Стафилококки — их скопления похожи на виноградные грозди

- Диплококки — округлой формы, расположенные попарно

- Стрептококки — объединяются в цепочки, напоминающие нити жемчуга

- Палочки

- Вибрионы — изогнутые в виде запятой

- Спириллы — спирально извитые палочки

- Спирохеты — сильно извитые (до 10-15 витков) палочки

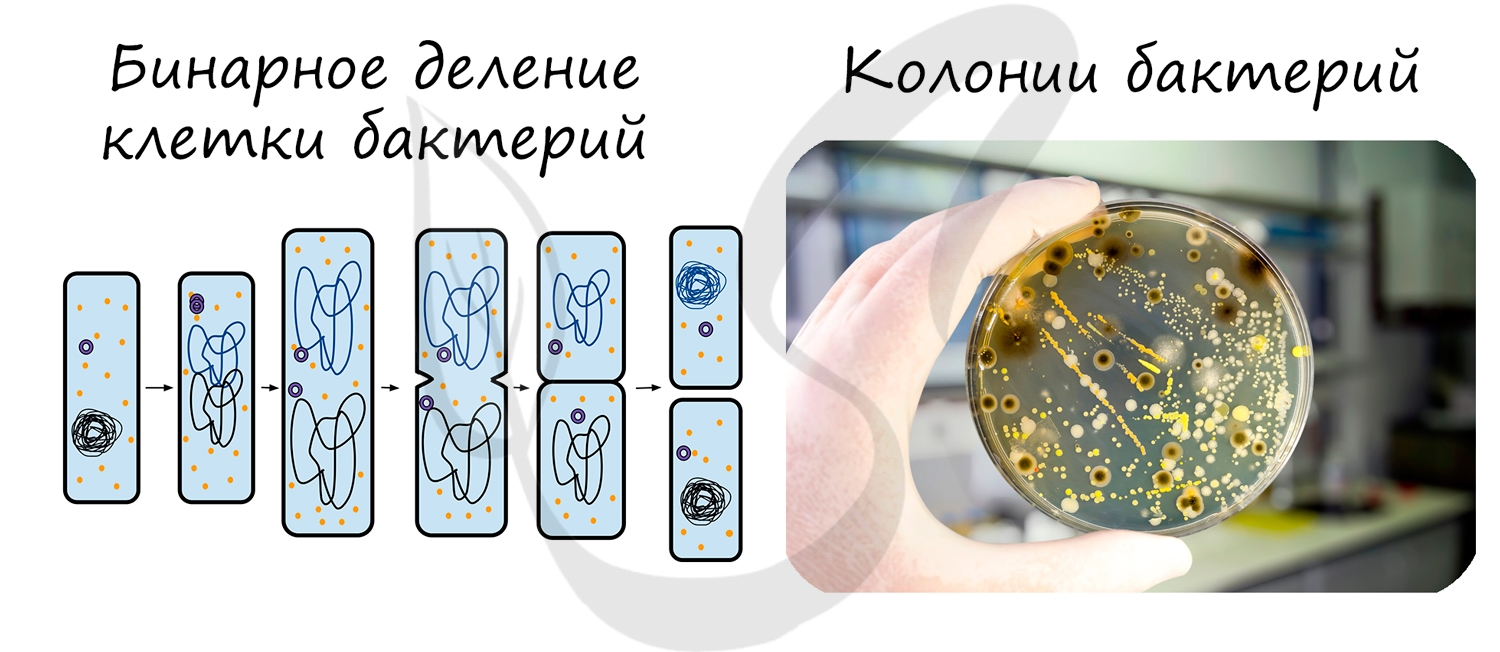

Размножение бактерий

Бактерии, как прокариоты (доядерные организмы), не могут делиться митозом, так как основное условие митоза — наличие ядра. Бактерии делятся бинарным делением клетки.

В ходе бинарного деления бактерия делится на две дочерние клетки, являющиеся генетическими копиями материнской. Деление в среднем происходит раз в 20 минут, популяция бактерий растет в геометрической прогрессии.

При размножении в лабораторных условиях бактерии образуют колонии. Колонии — видимые невооруженным глазом скопления клеток, образуемые в процессе роста и размножения микроорганизмов на питательном субстрате. Колонии выращиваются в чашках Петри.

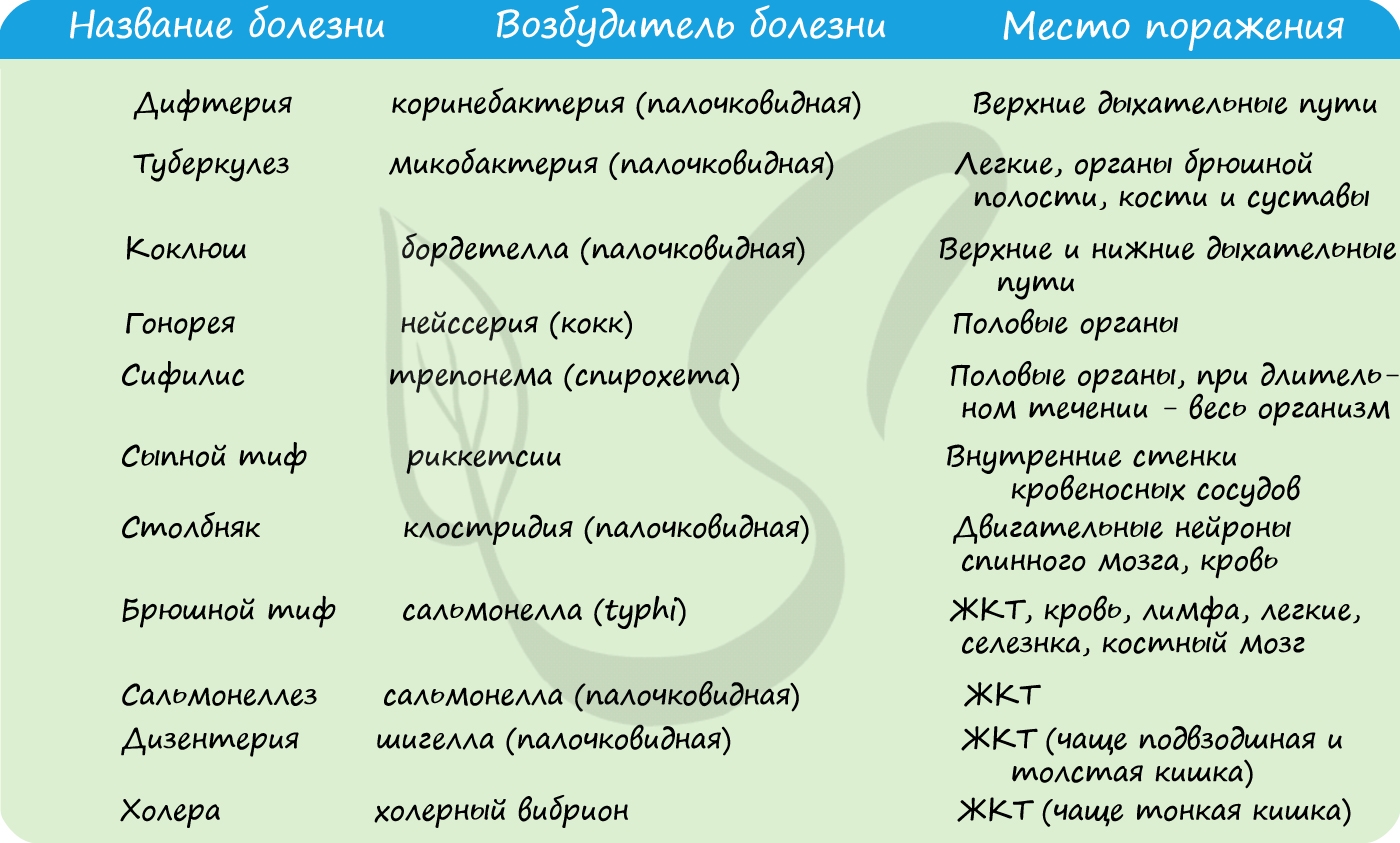

Бактериальные инфекции

Многие патогенные бактерии приводят к развитию тяжелых заболеваний у человека. На настоящий момент при бактериальных инфекциях применяются антибиотики, дающие хороший эффект.

От некоторых болезней: дифтерия, коклюш и т.д. разработаны вакцины, дающие стойкий пожизненный иммунитет. После вакцинации образуются антитела к возбудителю, вследствие чего организм становится защищен от подобных инфекций: при встрече с возбудителем человек не заболевает, или переносит болезнь в легкой форме.

К бактериальным инфекциям относятся: чума, дифтерия, туберкулез, коклюш, гонорея, сифилис, тиф, столбняк, брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия, холера. Ниже вы можете видеть возбудителей данных заболеваний и место их локализации в организме.

Для борьбы с бактериями, вирусами и грибами в медицинских учреждениях (уже часто и в домашних условиях) используется кварцевание. Кварцевание — процесс обеззараживания помещения, суть которого в лампе, испускающей ультрафиолетовое излучение, губительное для микроорганизмов.

При проведении медицинских процедур локального кварцевания (облучения УФ отдельных участков) тела следует надевать защитные очки для избежания ожога сетчатки глаза. При кварцевании помещений следует покинуть их по той же причине.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Ядро бактериальной клетки

У бактерий нет истинного ядра, представленного парным количеством хромосом (ДНК), окруженных ядерной оболочкой и имеющим ядрышки. Вместо этого у бактерий имеется ядерное вещество или ядроподобное образования или нуклеоид. Оно представлено одной молекулой ДНК (хромосомой), свернутой в кольцо и расположенной в центре клетки. В нем нет ядрышек, ядерной оболочки и поэтому оно может менять свою форму. Основная функция ядерного вещества – это передача наследственной информации дочерним клеткам. Информация заключена в генах, т.е. участках молек. ДНК, отвечающих за развитие определенного признака (формы, размера бактерий, спорообразование, подвижность).

Организмы, имеющие ядерное вещество вместо ядра называется прокариотами или доядерными организмами. Типичными представителями прокариотов являются бактерии.

Организмы, имеющие истинное ядро называются эукариотами или ядерными организмами.

Подвижность бактерий.

Все кокки неподвижны. Извитые формы бактерий подвижны все за счет изгибов собственного тела. Палочки могут быть подвижны и неподвижны. Подвижность палочек обуславливается наличием жгутиков. Жгутики – длинные тонкие белковые нити, скрученные в канатик и берущие начало из цитоплазмы. Они легко ломаются и при утере больше не восстанавливаются. В зависимости от количества и места расположения жгутиков подвижные палочки делятся на 4 группы:

1. палочки, имеющие 1 жгутик с 1 конца – монотрихи; (трихи – нить)

2. палочки, имеющие пучок жгутиков с 1 конца – лофотрихи;

3. палочки, имеющие либо по жгутику, либо по пучку с обеих сторон (с полярных концов) – амфитрихи;

4. палочки, имеющие жгутики по всему периметру – перитрихи.

Скорость движения бактерий различна, но в среднем в 1 с бактерия проходит расстояние, равное длине собственного тела. Наиболее подвижный холерный вибрион. Его скорость в 2-3 раза выше, чем обычных бактерий.

Помимо жгутиков некоторые бактерии, как палочки так и кокки могут иметь реснички или фимбрии. Они представляют собой толстые, короткие, полые внутри трубочки и являются выростом клеточной стенки. Они увеличивают всасывающую поверхность тела и кроме того способствуют прикреплению бактерий друг к другу и к субстрату, т.е. выполняют функцию, противоположную функции жгутиков.

Источник

Ядро и нуклеоиды бактерий

Различные микроорганизмы имеют разное строение ядра. У простейших (Protozoa), а также у грибов и дрожжей имеется вполне сформированное обособленное ядро с характерным внутренним строением и развитием, которое присуще ядрам высших организмов. У сине-зеленых водорослей оно представлено в виде примитивного образования в центральной части клетки и носит название — «центрального тела».

«Центральное тело» занимает большую часть клетки. Оно состоит из тонкой сети, в узлах которой расположены отдельные зернышки хроматина. Эта часть хорошо окрашивается основными красками. По периферии, непосредственно под оболочкой, расположен тонкий слой протоплазмы. В нем часто находятся зерна цианофицина. Перед делением клетки «центральное» тело раздваивается при помощи поперечной перегородки (рис. 3).

У грибов и дрожжей ядерный аппарат хорошо изучен. В основе своей он не отличается от ядер высших растений. Как и у последних, ядро дрожжей и грибов имеет ячеистое строение и содержит ядрышко. При делении в ядре формируются хромосомы, которые образуют характерные структурные фигуры по фазам развития. Деление ядра протекает митотически. Подробные исследования ядра у дрожжей и грибов произведены Гвиллиермоном. До его исследований дрожжевые организмы считались безъядерными; находимые же внутри клеток отдельные тельца причислялись к ядерноподобным образованиям, а не к настоящим ядрам. О ядре бактерий и актиномицетов имеются менее определенные представления.

Источник

Окраска ядерных элементов бактериальной клетки

Как известно, разрешение вопроса об ядерном аппарате у бактерий представляет одну из труднейших задач в микробиологии. Среди многочисленных методов окраски для выявления ядерного вещества у бактерий особое значение приобрел метод Романовского–Гимза. Этот метод служит для одновременного выявления ядерных элементов и волютина. Окраска препаратов производится следующим образом.

1. Препарат фиксируют метиловым спиртом, спирт-формолом или жидкостью Карнуа. В последнем случае для удаления следов уксусной кислоты промывают спиртом и тщательно высушивают на воздухе.

2. Обрабатывают краской Романовского–Гимза в течение 1–24 час. Для приготовления указанной краски пользуются слегка щелочной водой (pH 7,2). В современной прописи эта краска представляет смесь азура II (смесь равных весовых частей азура I и метиленового синего) и эозина. Продажный раствор содержит в своем составе метиловый спирт и глицерин. Для окрашивания берут одну каплю продажной краски на 1 мл воды.

3. Окрашенный препарат ополаскивают в воде pH 7,2 и исследуют.

Результаты – ядерные элементы окрашиваются в краснофиолетовый цвет, цитоплазма – в слабый розовый.

Метод Пешкова. С целью выявления протоплазмы бактерий в возрасте 18–24 час, плохо окрашиваемых по Романовскому– Гимза, предложено после обработки указанной краской докрашивать препараты бактерий подкисленным раствором светлого зеленого. В результате такой окраски протоплазма бактерий окрашивается в яркий зеленый или сине-зеленый цвет, ядерные элементы – в красно-фиолетовый.

Метод Пикарского. Для лучшего выявления ядерных элементов бактерий автор предложил непосредственно после фиксации обработку препарата 1-н. HCl при температуре 60° С в течение 7 мин. В результате гидролиза из протоплазмы удаляются рибонуклеотиды, маскирующие окраску хроматиновых элементов, ядерные элементы получают четкую темно-красную окраску, а протоплазма – розовую.

Реакция Фельгена. Препараты бактерий фиксируют жидкостью Карнуа, промывают 80°-ным спиртом и подвергают гидролизу в течение 7 мин 1-н. НСl, подогретой до 60° С. Затем препараты погружают на 1–2 мин в холодную 1-н. НСl и переносят в фуксинсернистую кислоту (реактив Шифера) па 3–4 час. (Способ приготовления реактива Шифера: 1 г растертого в ступке фуксина растворяют в 200 мл кипящей дистиллированной воды. Горячий раствор фильтруют, охлаждают до 50° С и добавляют 20 мл 1-н. НСl. К 1 г NaHSO4 приливают раствор фуксина, остывший до 20° С. Через сутки фуксин обесцвечивается, приобретает слегка желтоватый оттенок). Препараты последовательно промывают в трех кюветах с водой, содержащей SO2 (дистиллированной воды 200 мл, 10%-ного раствора NaHSO4 10 мл и 1-н. НСl 10 мл), по 20 мин в каждой кювете. После этого препараты промывают дистиллированной водой, высушивают и заделывают в канадский бальзам.

В результате осторожного гидролиза соляной кислотой освобождаются альдегидные группы тимонуклеиновой кислоты, специфические для ядерного вещества и дающие с фуксинсернистой кислотой фиолетовое окрашивание.

Метод Тюлана и Вандрели. Рекомендуется обработка препарата рибонуклеазой с целью удаления РНК из цитоплазмы. В результате этой предварительной обработки окрашивание по Романовскому–Гимза дает четкое выявление ядерных элементов различных бактерий.

Источник