База знаний

§23. ВЫСОТНЫЕ СЪЕМКИ

Сущность и виды высотных съемок. Высотная отметка любой точки земной поверхности является ее третьей координатой — помимо двух плановых, определяемых в системе географических или прямоугольных координат. На картах, как известно, приводятся абсолютные высоты точек, т.е. высоты, определяемые относительно поверхности геоида (уровня моря). При высотных съемках местности невозможно каждый раз привязываться к уровню моря, поэтому за начальные (исходные) высоты принимают известные абсолютные высоты точек государственной высотной сети (§18).

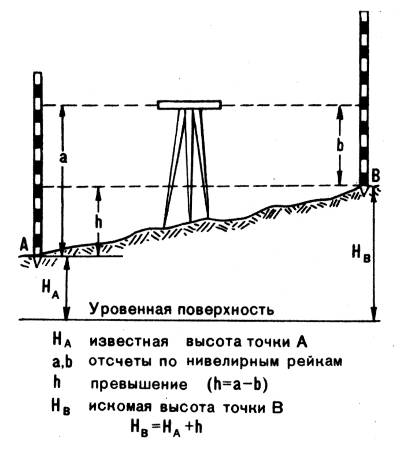

Рис. 102. Принцип геометрического нивелирования

Определение отметок высот точек сводится к установлению превышений h между известной высотой исходной точки и точкой, высоту которой требуется определить (рис. 102). Комплекс измерительных работ по определению высотных характеристик топографической поверхности изучаемой местности называется нивелированием.

Нивелирование применяется для определения высот опорных точек государственной и съемочной сетей, при съемке местности, при всевозможных исследованиях, при строительстве дорог, водо- и газопроводов, гражданских, промышленных и других объектов.

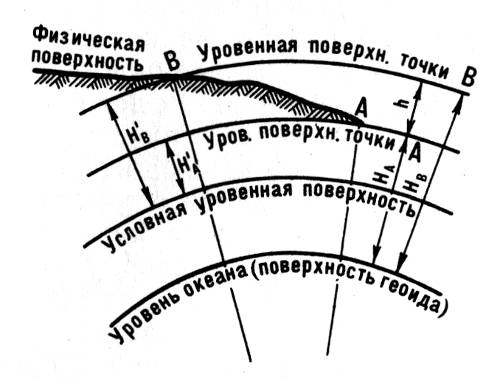

Исходя из изложенного выше принципа нивелирования при этой работе измеряют разность высот определяемой точки В и опорного пункта A, высота которого известна, т.е. превышение hAB (рис. 103). Искомая абсолютная высота точки В (НB) определяется алгебраическим суммированием высоты исходной точки А с найденным превышением: HB=HA + hAB. Если точка В выше точки А, то превышение положительное, в обратном случае оно отрицательное.

Рис. 103. Соотношение абсолютной, условной и относительной высот

Чаще всего на снимаемом участке нет пункта с известной абсолютной высотой (репера). В этом случае высоты точек аналогично определяют от условной уровненной поверхности и их называют условными отметками. Соотношение абсолютной (Я) и условной (H1) высот и превышения h точек приведено на рисунке 103. Как известно, ограниченные участки местности, в пределах которых кривизна уровенной поверхности пренебрежительно мала, принимаются за горизонтальную плоскость (см. §4), поэтому во время съемок систему таких уровенных поверхностей, изображенных на рисунке 103 в виде дуг, можно условно представить в виде горизонтальных параллельных прямых.

Основные методы нивелирования следующие: геометрическое, тригонометрическое, физическое и его разновидность — барометрическое.

Источник

Съемка ситуации, рельефа местности при реконструкции инженерных сооружений

Съемка ситуации и рельефа местности при реконструкции инженерных сооружений

Одной из наиболее трудоемких работ в составе инженерно-геодезических изысканий для целей нового строительства и реконструкции промышленных зданий и сооружений является съемка ситуации и рельефа местности.

В общем понимании топографическая съемка — это комплекс полевых и камеральных работ по определению взаимного положения характерных точек местности, позволяющей с достаточной достоверностью и точностью отобразить ситуацию и рельеф местности в виде графической или цифровой модели.

В зависимости от масштаба топографической съемки, целевого назначения съемочных работ и использования их результатов в практике инженерно-геодезических изысканий применяются следующие основные методы съемок: стереотопографический, комбинированный и фототеодолитный.

Каждый из перечисленных методов обладает своими особенностями организации работ, технологией производства, стоимостью, трудоемкостью и т.д. Применение того или иного метода съемки для целей инженерно-геодезических изысканий диктуется в основном физико-географическими условиями конкретного реконструируемого объекта, сроками производства съемочных работ, наличием инструментов и оборудования, квалификации кадров и т.д.

Наиболее распространёнными методами съемок для целей инженерно-геодезических изысканий являются наземные методы – тахеометрический, мензульный, горизонтальный и вертикальной съемок.

Применение стереотопографического и комбинированного методов съемки для целей инженерно-геодезических изысканий носит ограниченный характер и используется при реконструкции крупных промышленных комплексов (гидроузлов, горно-перерабатывающих предприятий и т.д.).

Метод тахеометрической съемки

Тахеометрическая съемка является наиболее распространённым методом наземных съемок ситуации и рельефа местности, так как обладает существенными преимуществами, среди которых- быстрота выполнения полевых работ, возможность производства съемочных работ в неблагоприятный период, комплексное измерение планового и высотного положения снимаемой точки одним прибором. Метод тахеометрической съемки является наиболее эффективным при съемке незначительных участков местности, полос вдоль трасс линейных сооружений, а также в тех случаях, когда применение других методов нецелесообразно или технически невозможно.

Метод мензульной съемки

Метод мензульной съемки, в отличии от тахеометрической, позволяет непосредственно в поле получать карту или план местности.

Пи мензульной съемке планово-высотное положение снимаемой местности определяют путем измерения расстояния и превышением кипрегелем по дальномерной рейке, а угол строится графически. К достоинствам мензульной съемки можно отнести: наглядность, возможность непосредственно в поле сравнить полученный план ситуации и рельефа местности с ее натурой. Недостатки мензульной съемки появляются в больших затратах времени на полевые работы, ограниченные возможностями применения в неблагоприятных условиях (снег, дождь, и т.д.), в громоздкости мензульного комплекта. Съемочное обоснование при мензульной съемке создается такими же методами, как и при тахеометрической съемке.

Метод горизонтальной съемки

Метод горизонтальной съемки используется только при съемке планового положения контуров ситуации и предметов местности. Преимущественно метод горизонтальной съемки применяются при съемке в масштабах 1:500, 1:1000, и 1:2000 застроенных территорий с высокой плотностью застройки или местности с большой насыщенностью контурами.

Различают два метода горизонтальной съемки- теодолитный и комбинированный .Существуют различные способы горизонтальной съемки. Наибольшее распространение в геодезической практике получили способы: обхода, перпендикуляров, полярный, прямых угловых засечек, линейных засечек, створов.

Метод высотной съемки

Высотная съемка производится для отображения на планах горизонтальной съемки застроенных территорий застроенных территорий рельефа местности, а также для составления продольных и поперечных профилей улиц и проездов, для составления проектов подземных сетей и сооружений, проектов вертикальной планировки, дорожных работ и т.д.

При съемке комбинированным методом высотная съемка может производится одновременно с горизонтальной съемкой. Высотную съемку начинают с разбивки пикетажа. Разбивку пикетажа производят вначале вдоль улиц (проездов), затем разбивают поперечные профили перпендикулярно к оси проезда. Конечные точки поперечников привязывают к исходным контурам по фасадной линии или к точкам съемочной сети. Пикетаж разбивается для масштаба 1:2000 через 50м, для масштаба 1:1000 через 30ми для масштаба 1:500 через 20м. Высоты пикетных точек определяют из технического нивелирования. Нивелирование производится по двум сторонам рейки с расхождением превышений не более 2 см. Пикетные точки, характеризующие рельеф местности, нивелируются по одной стороне рейки.

Источник

Высотная съемка

Работаем только сертифицированным оборудованием, что дает уверенность в качестве и корректности наших отчетов.

В отдельных ситуациях возникает необходимость определения высотных отметок определенных пунктов (точек) территории. Для этого геодезистами выполняется высотная съемка, которая, по сути, определяет третью координату снимаемой точки. Первые две – плановые, они определяются в графической или прямоугольной координатной системе. Зачем проводится высотная съемка местности?

На картах и планах указывается абсолютная высота точек по отношению к уровню моря. Так как нет возможности при каждой съемке привязывать точку к уровню моря, выполняется высотная съемка такой точки относительно пунктов ГГС (государственно геодезической сети). Высота же этих пунктов уже определена в процессе разбивки сети.

Чтобы определить высоту выбранной точки на местности, достаточно измерить превышение между уже выверенной высотой пункта ГГС и той точкой, относительно которой проводятся изыскания.

Различают такие виды высотной съемки: топографическая и фасадная. Топографическая высотная съемка позволяет точно представить срез местности по вертикали. Фасадная – используется во время строительных, реставрационных и демонтажных работ. Результат, который дает высотная съемка фасада – абсолютно точное его изображение, на котором зафиксированные самые мелкие особенности конструкций и декоративных деталей.

Также отдельным видом геодезических изысканий считается планово-высотная съемка, которая регулярно выполняется для безопасной эксплуатации промышленных и строительных кранов. Для проведения планово-высотной съемки подкрановых путей разработаны специальные нормативы и предписания. Высотная съемка подкрановых путей позволяет постоянно поддерживать их рабочее состояние и контролировать соответствие нормам, определенным СНиП. Главное – планово-высотная съемка должна осуществляться регулярно. Это позволяет видеть все нарушения в плановом и высотном расположении рельс подкранового пути.

Все виды высотных съемок позволяют точно определить уклоны, откосы и изгибы поверхности. Случается, что ровная на первый взгляд поверхность после проведения вертикальной съемки на графическом изображении предстает перед удивленным заказчиком чередованием впадин и ложбин. Во время дождя в этих местах обязательно образуются лужи, ливневые потоки и прочие неудобства.

Высотная съемка позволяет вести точный учет объемов вынутого и перемещаемого грунта, что очень важно для строительств больших масштабов, где кубометры исчисляются сотнями тысяч. Неправильно выполненный подсчет в таких случаях грозит большими финансовыми потерями.

Особо актуальна высотная съемка при возведении спортивных сооружений: стадионов, теннисных кортов, баскетбольных площадок. Здесь геодезисты не имеют права на ошибку, как, впрочем, и на всех остальных объектах. Поэтому выполнять высотную съемку должны специально подготовленные люди, которые работают в геодезических компаниях.

Результаты высотных съемок отображаются на специально созданных картах и планах. На таких документах будут заметны самые мелкие колебания высот на данном участке, что позволит привести площадку в почти идеальное состояние.

Высотная съемка, которую выполняют специалисты компании ООО «ГеоГИС», всегда выгодно отличается своей точностью. Этому способствует опыт сотрудников и современное оборудование, которое используется в работе: электронные тахеометры, навигационная GPS-система, лазерные нивелиры. Качественно выполненная высотная съемка поможет заказчикам избежать множества проблем, вовремя устранив возможные причины их появления.

Источник

Теодолитно-высотная съемка;способы,точность.

Теодолитно-высотная съёмка представляет собой теодолитный ход, в котором кроме определения координат точек хода методом тригонометрического нивелирования определяют их высоты.

Ситуация и предметы местности снимаются способами теодолитной съемки, а рельеф местности — геометрическим нивелированием способом вперед

Теодолитно-высотная съемка применяется на застроенных территориях, при повышенных требованиях к точности изображения рельефа

Способы т-в съемки: сп. прямоугольных координат (перпендикуляров) (объекты расположены вблизи стороны теодолитного хода); сп. полярных координат (используется на открытой местности); сп. угловых засечек (объекты сильно удалены и труднодоступны); сп. линейных засечек (когда длины отрезков не превышают длины мерного прибора); сп. створных засечек (точка попадает на сторону хода)

Абрис — схематический чертеж в произвольном масштабе, на который наносятся результаты теодолитной съемки

Точность: Измерение горизонтальных углов полным приемом и со ср квадр погрешностью не более 30’’; Измерение длин линий (в прямом и обратном направлении с

Величину допустимой невязки нивелирного хода вычисляют по формуле:

, где Рс — длина хода (в сотнях метров) и n — число сторон хода.

Если невязка fh не превышает допуска, то средние превышения исправляют поправками, вычисляемыми по формуле

dh i = — ( fh / P) × di,

где i — номер стороны хода, Р — длина хода, di — длина i-ой стороны.

Ледники – это естественные массы кристаллического льда (вверху – фирн[4]), находящиеся на поверхности Земли в результате накопления и последующего преобразования твердых атмосферных осадков (снега).

НЕ ВСЁ!!

БИЛЕТ 22

Тахеометрическая съёмка.

Это одновременное определение плановое и высотное положение точки. Плановое положение реечных точек, характеризующих рельеф, определяют полярным способом. Расстояние измеряют с помощью нитяного дальномера. Отметки реечных точек определяют тригонометрическим нивелированием. В процессе тахеометрической съемки составляют абрис, на котором показывают направление ската стрелками.

Тахеометрическая съемка – комбинированная съемка, в процессе которой одновременно определяют плановое и высотное положение точек, что позволяет сразу получать топографический план местности.

Тахеометрия в буквальном переводе означает скороизмерение или быстрое измерение.

Положение точек определяют относительно пунктов съемочного обоснования: плановое – полярным способом, высотное – тригонометрическим нивелированием. Длины полярных расстояний и густота пикетных (реечных) точек (максимальное расстояние между ними) регламентированы в инструкции по топографо-геодезическим работам.

При производстве тахеометрической съемки используют геодезический прибор тахеометр, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин линий и превышений. Теодолит, имеющий вертикальный круг, устройство для измерения расстояний и буссоль для ориентирования лимба, относится к теодолитам – тахеометрам.

Теодолитами – тахеометрами является большинство теодолитов технической точности, например Т30.

Для выполнения тахеометрической съемки используются также тахеометры с номограммным определением превышений и горизонтальных проложений линий. В настоящее время широко применяются электронные тахеометры.

Склоновые процессы и явления :

Ãîрные породы, образующие склоны, часто находятся в неустойчивом положении. При определённых условиях и под влиянием гравитации они начинают смещаться вниз по склонам рельефа. В результате возникают осыпи, курумы, обвалы и оползни.

Осыпи. На крутых склонах, особенно в горных районах, где развиты скальные породы, активно идёт процесс выветривания. Породы растрескиваются и обломки скатываются вниз по склону (у подножия склона накапливаются продукты осыпания : глыбы, щебень и образуются валы-осыпи. Характерной особенностью осыпей является их подвижность. По признаку подвижности их делят на действующие (находящиеся в стадии движения), затухающие и неподвижные. Для решения вопроса о защите сооружений от осыпей, очень важно знать скорость их движения. Обычно определяют длительными наблюдениями. С небольшими щебеночнми осыпями борьба ведется уборкой той части обломочного материала, который расположен выше сооружения по склону. Из инженерных сооружений применяют улавливающие и подпорные стенки, устраивают козырьки или сетки над дорогой (но это все применимо от мелких падающих камней ). В особо опасных местах, где мощные медленно соскальзывающие осыпи, устраивают галереи и тоннели для дорог.

Курумы. В результате разрушения скальных пород у подошвы склонов скапливаются крупные обломки и глыбы. Обломки тяготеют к пологим склонам, что свойственно ложбинам и днищам долин. Так образуются каменные россыпи, или курумы , образуя с ними единую массу глыб от вершины до подошвы склона. Значительно распространены в зоне вечной мерзлоты и в местностях с суровым климатом. Характерной особенностью является передвижение. Масса обломков и глыб постоянно ползёт вниз по склону, т.к. глыбы лежат на глинисто-суглинистом слое. Курумы подразделяют на действующие (подвижные) и затухшие (неподвижные с присутствующей растительностью). В борьбе с курумами часто используют взрывные работы. Остановить курумы можно осушением их глинистой подстилки. Для этого в верхней части склона отводят ручьи, перехватывают поверхностные воды нагорными канавами, в отдельных случаях используют дренажи.

Обвалы. Обрушение более или менее крупных масс горных пород с опрокидыванием и дроблением получило название обвала. Они возникают на крутых склонах (более 45градусов) и обрывах естественных форм рельефа (склоны речных долин, побережья морей и т.д.), а также в строительных котлованах, траншеях, карьерах. При крупных обвалах, как это бывает в горах, масса обломков устремляется вниз по склону, дробясь на более мелкие и увлекая за собой попутный рыхлый материал. Образуется облако пыли, масса обломков падает в долины, разрушая здания, дороги..Наиболее часто обвалы связаны с трещиноватостью пород, подмывом или подрезкой склонов , избыточным увлажнением пород, перегрузками обрывов, землетрясениями. Могут возникать вследствие глубокого растрескивания пород после неправильно выполненных взрывных работ, неудачного заложения выработок относительно напластовывания и направления трещиноватости. В большинстве случаев обвалы проявляются в периоды дождей, таяния снега, весенних оттепелей. Борьба с обвалами, особенно крупными, весьма затруднительна. Все мероприятия по борьбе с ними сводятся к предупреждению их возникновения и осуществлению защитных мероприятий. На участках, где возможны крупные обвалы строительство опасно. Для предупреждения малых обвалов одним из наиболее распр. способов, как и в случаях с лавинами является искусственное обрушение склонов при помощи взрывов или путем забивки клиньев в трещины обвалоопасной породы. Также устраивают подпорные и улавливающие стенки, рвы, траншеи, отводят поверхностные воды

Оползни –это скользящее смещение горных пород на склонах под действием гравитации и при участии поверхностных или подземных вод. Внешний облик оползневых склонов имеет ряд признаков, по которым всегда можно установить , что склоны находятся в неустойчивом состоянии. Там, где происходит отрыв массы пород, образуется серия концентрических трещин, ориентированных вдоль склонов. Сползание пород приводит к бугристости склонов, особенно в их нижней части. При активном сползании на склонах хорошо видны смещенные земляные массы и террасовидные уступы. Очень часто внешним признаком оползней является так называемый (пьяный лес), искривлённые стволы деревьев. На оползневых склонах можно наблюдать трещины в зданиях . Для возникновения и развития оползней необходимы определённые условия, среди них наибольшее значение имеют:высота, крутизна ската и форма, геологическое строение, свойства пород, гидрогеологические условия. Крутизна склона должна быть более 15 градусов (менее 15-ти не образуют). Основные причины оползней :

процессы, изменяющие внешнюю форму и высоту склона (колебания базиса эрозии рек, подрезка склона искусственными выемками).

Процессы, ведущие к изменению структур и ухудшению физико-механических свойств, слагающих склон пород за счет процессов выветривания, увлажнения подземными, а также дождевыми, талыми водами, за счет выщелачивания водорастворимы солей и выноса частиц текучей водой с образованием в пород пустот (суффозия)

Процессы, создающие дополнительное давление на породы, слагающие склон

Противооползневые мероприятия назначают с учетом активности оползня и причины. Различают оползни действующие и недействующие.

Нужно произвести изыскания и оценку фактической степени устойчивости склона. Для успешной реализации противооползневых мероприятий необходима разработка вопросов специальной стратегии и тактики.

Противооползневые мероприятия делят на

активные –способные воздействовать на основную причину оползня путем полного пересечения или некоторого ослабления её действия, в частности, снятия перенапряжения грунтовой толщи за счёт разгрузки любого вида.

Пассивные-направленные на повышение значимости факторов сопротивления, влияющих положительным образом на степень устойчивости, например, пригрузка, закрепление любыми способами

Источник