Основные понятия. Способы выпаривания

Выпаривание — это процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления жидкого растворителя в виде паров. Сущность выпаривания заключается в переводе растворителя в парообразное состояние и отводе полученного пара от оставшегося сконцентрированного раствора. Выпаривание обычно проводят при кипении, т.е. в условиях, когда давление пара над раствором равно давлению в рабочем объеме аппарата. Различают следующие основные способы выпаривания:

• простое (однокорпусное), проводимое в непрерывном или периодическом режиме;

• многократное (многокорпусное), осуществляемое только в непрерывном режиме;

• с применением теплового насоса.

Все перечисленные способы выпаривания в зависимости от параметров греющего пара и свойств выпариваемых растворов реализуют как под давлением, так и в вакууме.

Простое выпаривание. Этот процесс осуществляют на установках небольшой производительности. Его проведение в периодическом режиме возможно с одновременной или порционной загрузкой исходного раствора.

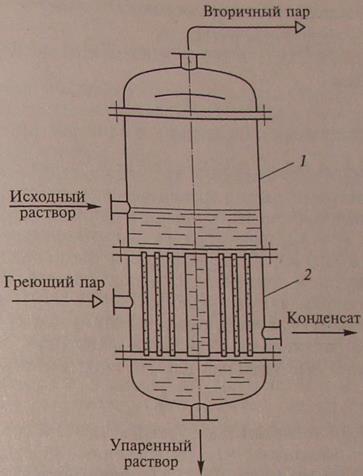

Схема однокорпусной выпарной установки непрерывного действия представлена на рис. 15.1. Аппарат состоит из сепаратора 1 и теплообменника 2. Греющий пар поступает в межтрубное пространство. Исходный раствор, подаваемый в аппарат, воспринимает теп-

Рис. 15.1. Схема однокорпусной выпарной установки непрерывного действия:

1 — сепаратор; 2 — теплообменник

лоту греющего пара, и растворитель испаряется. Образовавшийся вторичный пар и инертные газы освобождаются от брызг жидкости в сепараторе и отводятся через верхнюю часть аппарата. Упаренный раствор отбирается из штуцера, расположенного в нижней части аппарата.

Материальный баланс простого выпаривания может быть выражен двумя способами:

1)общий материальный баланс выпарного аппарата — с помощью уравнения

где GH, GK — массовый расход соответственно исходного и упаренного растворов, кг/с; W — массовый расход вторичного пара или выпариваемой воды, кг/с;

2)материальный баланс по сухому веществу, находящемуся в растворе, — с помощью уравнения

где

в исходном и упаренном растворах.

Из уравнений (15.1) и (15.2) найдем массовый расход выпариваемой воды:

(

Уравнение теплового баланса имеет вид

где

Под энтальпией (теплосодержанием) понимают сумму внутренней энергии и потенциальной энергии давления.

С учетом того, что удельная теплота конденсации пара

уравнение (15.3) позволяет определить массовый расход греющего пара. Расчет показывает, что для удаления 1 кг влаги из раствора может потребоваться 1,1. 1,2 кг греющего пара.

Площадь поверхности нагрева выпарного аппарата согласно основному уравнению теплопередачи (12.4) записывается в виде

где применительно к процессу выпаривания

Общей разностью температур в выпарных установках называют разность температур греющего пара

Полезная разность температур меньше общей на величину температурных потерь

Различают три вида депрессий: температурную (физико-химическую), гидростатическую и гидравлическую.

Так как давление пара растворителя над раствором всегда ниже, чем над чистым растворителем, температура кипения раствора выше температуры кипения чистого растворителя при том же давлении. Например, в условиях, когда давление равно атмо-

сферному, вода кипит при температуре 100 °С, а 30%-ный раствор NaOH — при 117°С. Такая разность температур кипения раствора и чистого растворителя называется температурной депрессией

Значение температурной депрессии, зависящее от свойств растворенного вещества и растворителя, повышается с увеличением концентрации раствора и давления. Определить значение

Большинство опытных данных относится к температурной депрессии

где Т — абсолютная температура кипения, К; r — удельная теплота испарения, Дж/кг, воды при данном давлении.

Повышение температуры кипения раствора обусловлено также гидростатической и гидравлической депрессиями.

Гидростатическая депрессия

Гидравлическая депрессия

Проведение выпаривания в вакууме в большинстве случаев играет положительную роль: снижается температура кипения раствора, а это позволяет применять для нагревания выпарного аппарата пар низкого давления, который относится к тепловым отходам, образующимся при осуществлении других процессов.

Многократное выпаривание.Сущность этого способа выпаривания состоит в том, что его проводят в нескольких последовательно соединенных аппаратах, давление в которых поддерживают на таком уровне, чтобы вторичный пар предыдущего аппарата мог быть использован как греющий пар в последующем аппарате. Очевидно, что многократное выпаривание позволяет сократить расход теплоты на проведение процесса приблизительно пропорционально числу последовательно соединенных аппаратов (числу корпусов). Установки для многократного выпаривания всегда имеют несколько корпусов и поэтому называются многокорпусными.

Многокорпусные выпарные установки могут быть прямоточными, противоточными и комбинированными.

Схема прямоточной многокорпусной выпарной установки приведена на рис. 15.2. Исходный раствор подают в корпус 1, далее поступает в корпуса 2 и 3, а затем удаляется из корпуса 3 в виде готового продукта. Давление в установке уменьшается в направлении от корпуса 1 к корпусу 3, что обеспечивает перемещение раствора самотеком под действием перепада давлений.

Греющий пар перемещается в том же направлении, что и раствор: свежий пар вводится в корпус 1, а образовавшийся в этой корпусе вторичный пар направляется в качестве греющего пара в корпус 2. Образовавшийся в корпусе 2 вторичный пар применяется для обогрева корпуса 3, а вторичный пар из корпуса 3 поступает для конденсации в барометрический конденсатор 4.

Очевидным достоинством прямоточной схемы выпаривания является возможность перемещения раствора из корпуса в корпус без помощи насосов. К недостаткам этой схемы относится резкое снижение коэффициента теплопередачи от корпуса к корпусу.

Схема противоточной многокорпусной выпарной установки представлена на рис. 15.3. Свежий греющий пар поступает в корпус 1, а вторичный пар уже в качестве греющего пара перемещается от корпуса 1 к корпусу 3. Выпариваемый раствор вводится вкорпус 3, перемещается в установке в направлении от корпуса 3 к корпусу 1 и отбирается из корпуса 1. Поскольку давление в каждом последующем корпусе меньше, чем в предыдущем, для перемещения раствора используются насосы 5— 7.

Преимуществом противоточной схемы выпаривания перед прямоточной является потребность в меньшей поверхности теплообмена, а недостатком — необходимость применения насосов для перекачивания растворов.

Общий массовый расход воды, выпариваемой в многокорпусной установке,

Очевидно, что увеличение числа корпусов ограничено вследствие уменьшения полезной разности температур, значения которых при этом возрастают. Оптимальное число корпусов установок многократного выпаривания, при определении которого принимаются во внимание и экономические соображения, составляет 3—4.

Источник

Способы разделения смесей

Для получения чистых веществ используют различные способы разделения смесей.

| Способы разделения смесей | |

|---|---|

| неоднородных (гетерогенных) | однородных (гомогенных) |

| — Отстаивание — Фильтрование — Действие магнитом — Центрифугирование | — Выпаривание. Кристаллизация. — Дистилляция (перегонка) |

Процессы разделения смесей основаны на различных физических свойствах компонентов, образующих смесь.

Отстаивание

Отстаивание — это разделение неоднородной жидкой смеси на компоненты, путём её расслоения с течением времени под действием силы тяжести.

Отстаиванием можно разделить смесь нерастворимых в воде веществ, имеющих разную плотность.

Пример. Смесь из железных и древесных опилок можно разделить, если высыпать её в сосуд с водой (1), взболтать и дать отстояться. Железные опилки опустятся на дно сосуда, а древесные будут плавать на поверхности воды (2), и их вместе с водой можно будет слить в другой сосуд (3):

На этом же принципе основано разделение смесей малорастворимых друг в друге жидкостей.

Пример. Смеси бензина с водой, нефти с водой, растительного масла с водой быстро расслаиваются, поэтому их можно разделить с помощью делительной воронки:

Отстаиванием также можно разделить вещества, которые осаждаются в воде с различной скоростью.

Пример. Смесь из глины и песка можно разделить, если высыпать её в сосуд с водой (1), взболтать и дать отстояться. Песок оседает на дно значительно быстрее глины (2):

Этот способ используется для отделения песка от глины в керамическом производстве (производство глиняной посуды, красных кирпичей и др.).

Центрифугирование

Центрифугирование — это разделение неоднородных жидких смесей путём вращения.

Пример. Если компоненты неоднородной жидкой смеси очень малы, такие смеси разделяют центрифугированием. Такие смеси помещают в пробирки и вращают с большой скоростью в специальных аппаратах — центрифугах.

Перед центрифугированием частицы смеси распределены по объёму пробирки равномерно. После центрифугирования более лёгкие частицы всплывают наверх, а тяжёлые оседают на дно пробирки.

С помощью центрифугирования, к примеру, отделяют сливки от молока.

Фильтрование

Фильтрование — это разделение жидкой неоднородной смеси на компоненты, путём пропускания смеси через пористую поверхность. В роли пористой поверхности может выступать бумажная воронка, марля, сложенная в несколько слоёв, или любой другой пористый материал, способный задержать один или несколько компонентов смеси.

Фильтрованием можно разделить неоднородную смесь, состоящую из растворимых и нерастворимых в воде веществ.

Пример. Чтобы разделить смесь, состоящую из поваренной соли и песка, её можно высыпать в сосуд с водой, взболтать и затем эту смесь пропустить через фильтровальную бумагу. Песок остаётся на фильтровальной бумаге, а прозрачный раствор поваренной соли проходит через фильтр:

При необходимости, растворённую поваренную соль из воды можно выделить выпариванием.

Действие магнитом

С помощью магнита из неоднородной смеси выделяют вещества, способные к намагничиванию.

Пример. C помощью магнита можно разделить смесь, состоящую из порошков железа и серы:

Выпаривание. Кристаллизация

Выпаривание — это способ разделения жидких смесей путём испарения одного из компонентов. Скорость испарения можно регулировать с помощью температуры, давления и площади поверхности испарения.

Пример. Чтобы растворённую в воде поваренную соль выделить из раствора, последний выпаривают:

Вода испаряется, а в фарфоровой чашке остаётся поваренная соль. Иногда применяют упаривание, т. е. частичное испарение воды. В результате образуется более концентрированный раствор, при охлаждении которого растворённое вещество выделяется в виде кристаллов. Этот процесс получил название кристаллизации.

Дистилляция (перегонка)

Дистилляция (перегонка) — это способ разделения жидких однородных смесей путём испарения жидкости с последующим охлаждением и конденсацией её паров. Данный способ основан на различии в температурах кипения компонентов смеси.

Пример. При нагревании жидкой однородной смеси сначала закипает вещество с наиболее низкой температурой кипения. Образующиеся пары конденсируются при охлаждении в другом сосуде. Когда этого вещества уже не останется в смеси, температура начнёт повышаться, и со временем закипает другой жидкий компонент:

Таким способом получают, к примеру, дистиллированную воду.

Источник