Выделите мотив цель психологические особенности партнера способы взаимодействия

Вопрос по психологии:

Опишите несколько хорошо знакомых вам ситуаций общения и проанализируйте их: выделите мотив, цель, психические особенности партнера, способы взаимодействия.

Ответы и объяснения 1

Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

- Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;

- Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;

- Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Этого делать не стоит:

- Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;

- Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;

- Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;

- Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.

Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Психология.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

Психология — наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Источник

Выделите мотив цель психологические особенности партнера способы взаимодействия

Основы деловой и публичной коммуникации в профессиональной деятельности

© Коллектив авторов, 2019

© Финансовый университет, 2019

© Издательство «Прометей», 2019

Современные социальные условия требуют развития коммуникативной компетентности будущих специалистов в сфере управления, экономики, политики, юриспруденции. Высокий уровень коммуникативной культуры способствует повышению продуктивности учебной и профессиональной деятельности, межличностных отношений людей. Предлагаемый учебник создан для осуществления помощи студентам в освоении знаний по психологии делового общения, в формировании умений и навыков деловой и публичной коммуникации.

Материалы учебника структурированы в соответствии с учебной программой дисциплины «Основы деловой и публичной коммуникации в профессиональной деятельности».

Главы учебника представлены в виде:

• теоретического изложения ключевых понятий психологии делового общения, описания основных социально-психологических явлений, характеризующих общение людей, психологических рекомендаций по оптимизации деловых коммуникаций, по управлению своими состояниями, управлению конфликтами и стрессами в деловом общении;

• практических заданий для иллюстрации различных феноменов делового общения, упражнений для формирования навыков делового общения и публичного выступления;

• контрольных вопросов и тестов для проверки прочности усвоения теоретического материала;

• психодиагностических материалов для побуждения студентов к самопознанию и профессиональному росту.

Учебник предназначен для обеспечения самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Основы деловой и публичной коммуникации в профессиональной деятельности».

Понятие и функции общения. Деловое общение

В результате изучения главы студент должен: знать: функции и виды общения, социально-психологическую структуру общения; уметь: анализировать социально-психологические феномены делового общения – виды, уровни, функции, этапы общения; владеть: навыками анализа ситуации делового общения, его признаков, этапов.

«Для того, чтобы научиться общаться, людям надо… общаться»

Общение – «сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека»[1] Общение имеет огромное значение в формирование человеческой психики, личности. Общение между людьми помогает им обмениваться информацией, воспринимать и понимать друг друга, передавать и перенимать опыт. Потребность в общении относится к числу базовых потребностей человека.

Под функциями общения понимаются те роли и задачи, которые выполняет общение в процессе социальной жизни человека. Функции общения многообразны, существуют различные основания для их классификации (рисунок 1)[2]. Например, Б.Ф. Ломов в общении выделяет три функции: информационно – коммуникативную, регуляционно-коммуникативную, аффективно – коммуникативную[3].

Рисунок 1. Функции общения

Информационно-коммуникативная функция охватывает процессы формирования, передачи и приема информации. Регуляционно-коммуникативная функция заключается в корректировке поведения и организации совместной деятельности людей. Аффективно-коммуникативная функция характеризует эмоциональную сферу человека. В общении люди проявляют широкий спектр эмоций.

Другими словами, общение в жизни человека выполняет такие основные функции, как:

1) обмен информацией (например, покупатель узнает у продавца цену товара и интересуется возможностью скидок);

2) воздействие на других людей, побудительная функция (например, сотрудники деканата призывают студентов не пропускать занятия);

3) соблюдение социальных условностей (например, мы говорим «Здравствуйте!», когда входим в комнату);

4) выражение своих чувств, обмен эмоциями (например, мы выражаем радость от результативных переговоров, или недовольство опозданием приятеля на встречу);

5) понимание, получение обратной связи (например, пройдя собеседование или ответив на экзамене, мы интересуемся, какое мы произвели впечатление, насколько убедительны и понятны были и т. п.);

6) влияние (например, один из участников беседы меняет свое мнение по обсуждаемому вопросу под влиянием аргументов собеседника).

7) социальная функция, социализирующая, развивающая (в общении формируются и развиваются культурные навыки взаимоотношений людей; формируются наши мнения, мировоззрение, реакции на те или иные события; развивается личность)

Классификация видов общения зависит от того, какую информацию пытаются донести до слушателя, с какой целью и при помощи чего именно. Виды общения можно классифицировать по следующим основаниям:

1) По степени опосредованности: непосредственное общение (лицом к лицу) и опосредованное (через письмо, телефон, факс, электронную почту). При опосредованном общении теряется много информации, которая обычно передается по невербальным каналам, поэтому этот вид общения используется чаще в деловых ситуациях.

2) По соотношению «цель – средство»: деловое общение, в котором происходит обмен деятельностью, информацией и опытом, предполагающим достижение определенного результата, решение конкретной проблемы или реализацию определенной цели, т. е. общение как средство достижения целей, и личностное общение, общение «по душам», где само общение выступает как цель. Деловое общение реализуется в формах: деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, публичные выступления.

3) По количеству участников: межличностное (два бизнесмена во время деловых переговоров), лично-групповое (руководитель и трудовой коллектив на собрании, преподаватель и студенты на занятиях), межгрупповое (две спортивные команды во время состязания), одностороннее (молитва, ведение интимно-личностного дневника).

4) По основному содержанию: материальное общение (обмен предметами материальной или духовной культуры), когнитивное общение (обмен информацией), конвенциональное общение (церемонии, ритуалы, деловой этикет), эмоциональное общение (обмен эмоциями и чувствами).

5) По используемым средствам общения: вербальное общение (осуществляется с помощью речи), невербальное общение (с помощью образов, интонации, жестов, мимики, пантомимики, пространства общения).

Уровни общения, по Б.Ф. Ломову[4]: yy макроуровень – общение индивида с другими людьми в соответствии со сложившимися общественными отношениями, традициями, обычаями;

yyмезауровень – общение в пределах содержательной темы, одноразовое или многоразовое во времени; yyмикроуровень – акт контакта, несущий элемент содержания и выражающийся в определенных внешних показателях (вопрос – ответ, рукопожатие, мимический и пантомимический акт и др.) (рисунок 2).

Источник

Мотивы и цели участников взаимодействия

Примечательно, что цели, преследуемые людьми в конфликтах, при всей их значимости в регулировании конфликтного взаимодействия нечасто становятся предметом обсуждения в литературе. В основном, явно или неявно выделяются «проблемный» («предметный») и «эмоциональный» аспекты конфликта. Последний связан с отношениями сторон: очевидно, подразумевается, что цели участников конфликта фокусируются в его «предметном» слое. С точки зрения психолога такой подход представляется ограниченным.

Впрочем, понятие цели не является тщательно разработанным и в самой психологии. Цель предлагается трактовать как «осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека» (Краткий психологический словарь, 1998, с. 434). Исходя из этого определения, цели могут иметь только осознаваемый характер, точно так же, как мотивы превращаются в мотивы-цели только будучи осознанными (там же, с. 433). Следовательно, говоря о поведении человека в конфликте, мы должны были бы говорить о целях как осознаваемых им мотивах своего поведения и просто о мотивах в тех случаях, когда человек не ставит перед собой сознательных целей. Однако ответ на вопрос об осознаваемости или неосознаваемости мотива далеко не очевиден. Например, при возникновении конфликта с начальником человек обсуждает сложившуюся ситуацию с коллегами, стремясь убедить их в своей правоте, заручиться их возможной поддержкой или просто желая выговориться. Поскольку при этом он не ставит перед собой конкретных задач, то, в соответствии с приведенным определением, в данном случае о целях речь не идет. Но если мы спросим его, важно ли для него, чтобы окружающие считали его поведение обоснованным и справедливым, он ответит утвердительно и аргументирует свою позицию. Возможно, до нашего вопроса он и не задумывался над этим, но теперь ясно и вполне осознанно говорит о своих стремлениях. Означает ли это, что у него появилась конкретная цель? («Отдает ли он себе отчет в своих действиях?» — эта конструкция из обыденной речи также подразумевает возможность неосознавания, «неотчета» перед самим собой в своих стремлениях.) Известно выражение Н. А. Бернштейна об образе «потребного будущего» как предвосхищаемом результате. Для человека, переживающего конфликт, «потребное будущее» — это преодоление противоречия. Вместе с тем вряд ли участник конфликта станет формулировать свои цели в этой системе представлений.

Сложность данной проблемы возрастает, когда мы начинаем рассуждать о целях социального взаимодействия. Люди входят в определенные типы взаимодействия или ситуаций, ожидая, что смогут реализовать свои стремления, достичь поставленной цели. Столь же распространенным в литературе по психологии социальных ситуаций является представление, что цели являются центральной характеристикой социальной ситуации, ее системообразующим признаком, тогда как остальные признаки ситуаций могут быть определены через их отношение к целям ситуации.

Такой позиции, в частности, придерживаются авторы известных работ в области психологии социальных ситуаций М. Аргайл, А. Фюрнхам и Дж. Грахам. В своей работе «Социальные ситуации» они определяют цель как состояние, к которому сознательно или бессознательно стремятся и которое при его достижении приносит

удовлетворение, а при недостижении — фрустрацию. При этом речь может идти о состоянии физического мира или о собственном телесном состоянии, о поведении, желательном для себя и для других, и т. д. (Argle, Furnham, Graham, 1981, р. 68-69). Таким образом, в данной трактовке цели могут иметь неосознаваемый характер.

Как всегда, полезным приемом для уточнения содержания понятия является обращение к методам изучения соответствующей феноменологии. Для выявления целей, преследуемых людьми в конкретной ситуации, можно использовать несколько методических приемов. В свое время Левин предложил изучать жизненное пространство с помощью наблюдения за поведением людей в этом пространстве. Ссылаясь на Левина, Аргайл, Фюрнхам и Грахам считают, что по типичному поведению (если большинство людей ведет себя одним и тем же образом) можно делать заключения об особенностях ситуации и, соответственно, судить о целях, которые преследуются людьми в том или ином случае. Например, как пишут авторы, наблюдая за поведением посетителей ресторана, можно увидеть, что помимо принятия пищи они много разговаривают между собой. Следовательно, общение друг с другом в ресторане может рассматриваться как одна из типичных целей данной ситуации. Аналогично, наблюдая за вербальным и невербальным поведением людей в ситуации конфликтного взаимодействия, можно прийти к выводу, что их целью является кричать друг на друга и проявлять агрессию, но, хотя это и верно для отдельных случаев, чащевсего это не цель, но способ достижения иных целей в ходе конфликта.

Далее, цели ситуации могут быть выявлены с помощью измерения мотивационного состояния людей до и после определенной ситуации. По изменению этого состояния можно судить о том, в какой степени та или иная ситуация способствовала реализации мотивов. По мнению Аргайла и его коллег, состояние можно измерить тремя основными способами — с помощью физиологических показателей (в качестве примера авторы ссылаются на возможность получения соответствующих физиологических показателей до и после посещения ресторана); с помощью опросников, позволяющих отличить уровень мотивации человека в данный момент от его нормального, или базового уровня, и с помощью проективных тестов. Такие тесты используются также для оценки тех целей, которые потенциально могут быть удовлетворены данной ситуацией. Понятно, однако, что данные приемы относятся к весьма косвенным способам выявления целей людей в определенных ситуациях. К тому же при их использовании трудно избежать произвольности в интерпретации данных. Например, если в результате соответствующих замеров, проделанных «до» и «после» объяснения супругов по поводу их отношений, мы выясним, что уровень внутреннего напряжения у них возрос, все же будет трудно согласиться с тем, что именно это и было их целью в данной ситуации.

Принципиальной альтернативой названным косвенным методам выявления целевой структуры ситуаций является путь прямого опроса. Поскольку преимущества этого способа очевидны, Аргайл, Фюрнхам и Грахам (которые сами пошли именно этим путем) считают нужным особенно тщательно проанализировать связанные с ним сомнения, которые, в сущности, сводятся к одному — способны ли люди прояснить целевую структуру ситуаций. Во-первых, на них может повлиять фактор социальной нормативности, и тогда неприемлемые или просто не одобряемые мотивы могут оказаться скрытыми. Этот риск, как считают авторы, можно минимизировать путем умелого инструктирования и гарантией анонимности субъектов.

Во-вторых, некоторые цели могут не осознаваться. По этому поводу авторы также придерживаются оптимистической точки зрения. Их оптимизм основан на результатах собственных исследований, которые убедили их в том, что субъекты на самом деле в состоянии осознавать и отдавать себе отчет в возможности реализовать в ситуации даже такие мотивы (что a priori не является очевидным), как «сексуальная активность» или «стремление произвести хорошее впечатление». Кроме того, в этом случае, по мнению авторов, может помочь использование косвенных вопросов типа «Что доставило бы вам наибольшее удовлетворение / наибольшее разочарование в ситуации Х?».

В-третьих, как часто подчеркивается социологами, необходимо учитывать, что многие цели являются латентными, в том числе «системные потребности», например, интегрирование группы. Здесь авторы вновь ссылаются на результаты собственных исследований, которые, по их мнению, убедительно свидетельствуют, что такие «системные потребности» отражаются в социальных потребностях индивидов и люди в состоянии оценить релевантность для различных ситуаций таких целей, как «завести новых друзей», «узнать людей получше» и «быть принятым другими».

Таким образом, по мнению авторов, подход, использованный ими в исследованиях по выявлению целей, является вполне правомочным.

Вернемся к нашему рассмотрению конфликтного взаимодействия. Как можно выявить цели, преследуемые людьми в конфликтах? Ответить на этот вопрос означает получить существенное представление о детерминантах процессов, происходящих в конфликте.

Наша задача в какой-то мере облегчается тем, что в само понятие конфликта в качестве одного из признаков этого явления введено преставление об активности, направленной на преодоление противоречия. Таким образом, в самом общем виде можно сказать, что целью людей в конфликте является изменение ситуации в благоприятную для себя сторону (идет ли речь о конфликте с другими или в конфликте с самим собой): «сделать так, чтобы было по-моему», «принять решение» и т.д. Далее, поскольку конфликт предполагает взаимодействие сторон (независимо оттого, реализуется ли оно в форме «борьбы» или диалога), то эта активность неизбежно направляется на «другую сторону». Следовательно, в явном или косвенном виде существуют цели, связанные с воздействием друг на друга («договорится», «взять верх» и т.д.).

Для выявления целей, преследуемых людьми в конфликтах, можно воспользоваться приемами, описанными выше. Например, можно прибегнуть к прямым или косвенным вопросам к участникам конфликта. В своей работе мы часто используем вопрос типа: «Какой вариант разрешения данной ситуации представляется наиболее желательным?» Некоторые выводы относительно целей людей можно сделать и на основании анализа их типичного поведения в конфликтном взаимодействии.

Цели могут иметь различный характер: в широком смысле цели человека — это главные, направляющие факторы, определяющие его образ жизни, выбор тех или иных ситуаций, предпочтение одних возможностей другим и т.д. Наряду с долгосрочными существуют и цели более частные, связанные с конкретной ситуацией (далее речь будет идти именно о втором типе целей).

Какие именно цели люди преследуют в ситуациях взаимодействия? Аргайл, Фюрнхам и Грахам подвергли факторному анализу данные опроса испытуемых от-

носительно возможных целей для разных ролевых позиций по ряду ситуаций. В результате были получены три основные группы целей:

а) специфические ситуационные задачи;

б) социальные потребности (присоединение, одобрение, доминирование, признание, самоуважение и др.);

в) собственное самочувствие (на уровне биологических потребностей).

Кроме того, специфические ситуационные задачи сами по себе могут создавать мотивацию к их выполнению, поскольку вызывают интерес, создают хорошее настроение и т. д. (например, занятия спортом) (Argyle, Furnham, Graham, 1981).

Когда речь идет о ситуации взаимодействия, предполагающей наличие разных сторон этого взаимодействия, возникает вопрос о возможном соотношении их целей.

Дойч выделяет два типа взаимозависимости целей: способствующая, когда цели связаны таким образом, что вероятность и степень достижения цели одним человеком позитивно связана с вероятностью достижения цели или степенью ее достижения другим, и противоположная взаимозависимость, когда цели участников взаимодействия связаны негативно, т. е. вероятность и степень достижения цели одним негативно коррелируют с вероятностью или степенью достижения цели другим (Deutsch, 1985, р. 66).

Аргайл, Фюрнхам и Грахам приводят следующие возможные случаи соотношения целей, преследуемых участниками ситуации.

1. Независимость их целей друг от друга.

2. Содействие, когда реализация целей одной стороной связана с помощью, содействием другой стороне (например, медсестра, наблюдающая за пациентом).

3. Двойное содействие, характеризующее кооперативные отношения, независимо от того, направлены ли усилия обеих сторон на одну и ту же цель или на разные.

4. Односторонняя помеха, например, когда один человек фрустрирует другого (отец наказывает ребенка).

5. Двусторонняя помеха, когда стороны находятся в отношениях соревнования или конфликта.

Соревнование — это, по мнению авторов, ситуация, когда один выигрывает, а другой проигрывает. Правда, оговаривают они, в реальной жизни соревнование не обязательно является игрой с нулевой суммой.

Случай конфликта Аргайл, Фюрнхам и Грахам определяют следующим образом: «Конфликт существует, когда интересы двух сторон противоположны, как в соперничестве, или когда две стороны преследуют разные и несовместимые цели и когда отношения между ними в результате становятся враждебными» (Argyle, Furnham, Graham, 1981, р. 76).

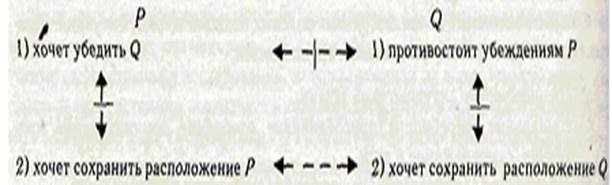

В реальной жизни, однако, человек может иметь не одну, а больше целей, и соответственно усложняется общая структура целей в ситуации (их взаимосвязи). Например, Аргайл, Фюрнхам и Грахам разбирают случай, когда один человек стремится убедить другого сделать нечто такое, чего тот не хочет, но в то же время оба стремятся сохранить добрые отношения (рис. 8-1).

Как представляется, при описании конфликтного взаимодействия практически игнорируются цели участников социальной ситуации, связанные с нормативным обоснованием своей позиции и действий и присутствующие как минимум в большинстве конфликтных ситуаций. Целевая структура конфликтной ситуации, исходя из нашей позиции, должна описываться в трех основных измерениях:

1. Цели участников конфликтной ситуации, связанные с предметной стороной конфликта, за которыми стоят мотивы получения желаемого результата.

2. Цели участников конфликта, связанные с социальными аспектами конфликта (их взаимоотношениями друг с другом).

3. Цели участников конфликта, связанные с психологической потребностью в обосновании своей позиции/действий для себя и/или для других.

Следует оговорить, что целевая природа ситуации не обязательно проявляется в целенаправленном поведении ее участников. Удачным примером, на наш взгляд, является такая типичная ситуация повседневной жизни, как «провести вечер дома»: за ней может не стоять конкретное целенаправленное поведение участников, что не означает отсутствия целей у самой ситуации (Argyle, Furnham, Graham, 1981, р. 72). По аналогии с этим, мы не утверждаем, что цели, связанные с моральным обоснованием участником конфликта той или иной позиции, обязательно предполагают определенное целенаправленное поведение, однако это еще не ставит под сомнение само их существование. Помимо основных целей в ситуации можно выделить частные цели как средства достижения основных, например цели информационного обмена (Kellermann, 1987, р. 200).

Предметная сторона конфликта связана с той конкретной зоной противоречий, которые существуют между участниками ситуации. Соответственно, их действия будут ориентированы на достижение результата, желательного для каждой из сторон.

Социальный аспект конфликта описывается через характер отношений участников ситуации и их эмоциональных установок относительно друг друга. Именно с эмоциональными аспектами конфликта и отношениями его участников связано часто встречающееся в литературе представление об «издержках», «цене», которую стороны готовы «заплатить» за достижение желаемого результата. Например, они могут стремиться добиваться своего, не принимая во внимание возможную негативную реакцию партнера и негативные последствия для их отношений (как здесь и теперь, так и в отдаленной перспективе). Напротив, усилия сторон (или одной из них) могут быть ограничены желанием сохранить отношения на приемлемом уровне и не «платить» за свои действия слишком высокую «цену». Таким образом, эмоциональные аспекты конфликта, ограничивая или не ограничивая действия участников в предметной сфере, могут выполнять своего рода корректирующую функцию.

В рамках эмоционального измерения конфликта могут существовать и самостоятельные цели участников взаимодействия, связанные с потребностями воздействия на партнера. Например, выражение враждебности по отношению к партнеру или стремление его «наказать» может стать доминантой конфликта, когда последний перестает быть способом решения проблемы и становится самоцелью (т. е. в терминах социологии, смещается от реалистической разновидности конфликтов к нереалистической).

Фактически никогда при анализе конфликтов объектом специального рассмотрения не становятся мотивы, связанные с потребностью в обосновании своей позиции, своих действий или решений для себя и/или для других.

В психологической литературе общепринятым является представление, что стандартное, типичное, совпадающее с принятыми шаблонами и потому «понятное» поведение в обосновании не нуждается. В остальных же случаях поведение людей нуждается в «расшифровке», которая оказывается возможной в значительной степени благодаря тому, что у окружающих «вырабатывается определенный более или менее автоматически функционирующий психологический подтекст к их поведению» (Рубинштейн, 1959, с. 180). «В деятельности, протекающей в присутствии свидетелей, открываются два смысловых полюса, два противолежащих смысловых пласта — «смысл для себя» и «смысл для других». Первый из них не требует никаких обоснований и мотивировок, кроме самого действительного мотива деятельности — того предмета, на который она направлена, или проблемы, во имя разрешения которой организуются и выполняются действия и операции субъекта. Для второго таких обоснований недостаточно: выполнение требований «смысла для других» предполагает наличие за каждым элементом поведения, презентируемого воспринимающему, определенного социально кодифицированного, конвенционального и общедоступного значения» (Хараш, 1981, с. 31). На основе этого возникает своеобразный мотив «быть понятым». В экспериментальном исследовании было показано, что на участников ситуации не так действовала угроза быть наказанным, как угроза быть непонятым (там же, с. 32-33), что можно проиллюстрировать многочисленными примерами из повседневных ситуаций.

В определенном смысле конфликтная ситуация содержит в себе парадокс. С одной стороны, в конфликте изначально присутствует оправдание своей позиции и своих действий («смысла для себя»): каждый из участников конфликта уверен в своей правоте, он делает «правильно», а партнер — «неправильно» (даже если обнару-

живается готовность признать собственную неправоту в частностях, то все равно он «более прав», чем партнер). С другой стороны, конфликтная ситуация «по определению» содержит в себе множественность (или как минимум двойственность) альтернатив: само противодействие сторон направлено на то, чтобы добиться от партнера желаемых действий, желаемого поведения. Таким образом, заведомо предполагается возможность другого, «ожидаемого» поведения партнера. Поскольку партнер, в свою очередь, имеет аналогичные ожидания, возникает рассогласование: смысл позиции «для себя» не тождественен смыслу позиции «для других».

Именно возможность неоднозначной интерпретации противоречия между участниками конфликта усиливает у них мотив «быть понятым», а если речь идет об окружающих, то, следовательно, и быть поддержанным (реальными действиями или сопереживанием). Она заставляет человека стремиться к обоснованию своих действий в глазах окружающих, причем тем сильнее, чем более он осознает возможность неоднозначной интерпретации своего поведения. Это обоснование может приобретать форму реальных действий, связанных, с обсуждением и «объяснением» окружающим сложившейся ситуации, своих действий и действий партнера. В «закрытой» ситуации, например в семейном конфликте, который недоступен окружающим и часто скрывается от них, как будто нет необходимости обоснования своего поведения, однако высоконормативные субъекты могут и в этих условиях стремиться соответствовать социальным стандартам.

Таким образом, понимание поведения человека в конфликтной ситуации требует не только обращения к целям, связанным с предметом конфликта или с отношением к партнеру, но и учета таких мотивов, как «быть справедливым», «сохранить лицо», «оказаться правым».

Однако изолированно рассматриваемые цели участников взаимодействия сами по себе еще не означают выбора ими соответствующих стратегий взаимодействия. Цели, связанные с предметной стороной конфликта, теоретически могут быть достигнуты как с помощью конкурентного, так и с помощью кооперативного поведения, как в результате «борьбы», так и в результате договоренностей (даже если речь идет о получении одностороннего «выигрыша», можно рассчитывать на уступки партнера). Цели и установки участников конфликта относительно друг друга (сохранить отношения с партнером или «наказать» его) также могут не вести к определенному типу взаимодействия (ведь возможно соответствие установок — оба партнера готовы к «мирному» решению или, например, один из них готов «быть наказанным» и «виноватым»), В нормативном обосновании происходящего заинтересованы оба, но своеобразие конфликта позволяет каждому из них считать себя правым и справедливым.

Прогноз поведения участников конфликта с точки зрения преследуемых ими целей не становится проще, даже если мы рассмотрим иерархии целей каждого участника в их соотношении друг с другом.

В рамках каждой из целей человек может стремиться к достижению одностороннего преимущества («выигрыша»): добиться «решения дела» в.свою пользу, «эмоционально победить» другого, доказать свою правоту и (тем самым) неправоту другого. Участник конфликта может ориентироваться на общий «выигрыш» — пытаться решить проблему с максимальным учетом интересов обеих сторон, сохранить отношения с партнером, не считать себя «более правым», чем другой. Установки учас-

тников могут различаться: можно быть готовым к общему «выигрышу» в решении проблемы, но хотеть «эмоциональной победы» и признания собственной правоты. Кроме того, картина может усложняться за счет неодинаковой значимости одних и рже целей для разных участников. Немаловажно также и изменение иерархии целей в ходе конфликтного взаимодействия: например, поведение партнера может изменить эмоциональные установки человека, которые начинают доминировать над непосредственным предметом конфликта.

Развитие конфликта также зависит от соотношения целей его участников. Допустим, в отношении предмета разногласий участники конфликта стремятся к одностороннему преимуществу (хотят выиграть), готовы к приоритетным достижениям партнера (уступить) или реализации (полной или частичной) интересов обоих («на равных»). Казалось бы, наиболее сложный конфликт возникает тогда, когда оба участника ориентированы исключительно на собственный «выигрыш», а если один из них готов уступить, то проблема устранена. Однако не будем забывать, что мы говорим о психологических конфликтах, где человек бывает готов пойти навстречу партнеру, если тот, в свою очередь, признает собственную неправоту, выслушает очередную «нотацию» и т. д.

Таким образом, цели участников конфликта, хотя и являются весьма важным регулятором их поведения, еще не определяют однозначно характер их взаимодействия в конфликте, выбор стратегий и тактик поведения, становящихся результатом действия сложной системы факторов, образующих даже не комплекс, а скорее амальгаму — регулятор конфликтного взаимодействия.

Источник