- Ресинтез АТФ в мышечных волокнах

- Ресинтез АТФ в мышечных волокнах

- Определение

- Пути ресинтеза АТФ

- Количественные критерии путей ресинтеза АТФ

- Соотношение между различными путями ресинтеза АТФ

- Пути ресинтеза АТФ и зоны относительной мощности

- Энергетические процессы в мышце

- Содержание

- Энергетические процессы в мышце [ править | править код ]

- АТФ [ править | править код ]

- Креатинфосфат [ править | править код ]

- Энергетический метаболизм скелетных мышц [ править | править код ]

- Алактатные механизмы [ править | править код ]

- Гликолиз [ править | править код ]

- Окислительное фосфорилирование [ править | править код ]

- Восстановление и кислородная задолженность [ править | править код ]

- Анаэробные пути ресинтеза АТФ

- Креатинфосфат + АДФ → креатин + АТФ.

Ресинтез АТФ в мышечных волокнах

Дано определение ресинтеза АТФ. Описаны основные пути ресинтеза АТФ в мышечных волокнах: креатинфосфатный, гликолитический, миокиназный и тканевое дыхание. Описаны количественные критерии путей ресинтеза АТФ, соотношение между различными путями ресинтеза АТФ при мышечной работе, а также между путями ресинтеза АТФ и зонами относительной мощности.

Ресинтез АТФ в мышечных волокнах

Определение

Ресинтез АТФ – синтез АТФ из различных энергетических субстратов во время физической работы в мышечных волокнах.

Формула ресинтеза АТФ выглядит следующим образом:

Пути ресинтеза АТФ

Ресинтез АТФ может осуществляться двумя путями:

- с участием кислорода (аэробный путь).

- без участия кислорода (анаэробный путь);

Аэробный путь (тканевое дыхание, аэробное или окислительное фосфорилирование) – основной способ образования АТФ в мышечных волокнах. Он протекает в митохондриях мышечных волокон. В результате тканевого дыхания выделяется 39 молекул АТФ. Окисляемое вещество распадается до углекислого газа и воды.

Анаэробный ресинтез АТФ

Анаэробные пути ресинтеза АТФ являются дополнительными способами образования АТФ в мышечных волокнах в тех случаях, когда основной путь получения АТФ – тканевое дыхание не может обеспечить мышечную деятельность необходимым количество кислорода. Эти механизмы ресинтеза АТФ активно функционируют в начале выполнения физических упражнений, когда тканевое дыхание не полностью «развернулось», а также при физических нагрузках высокой мощности.

Анаэробный ресинтез АТФ в мышечных волокнах возможен посредством нескольких механизмов:

- Креатинфосфатный ресинтез АТФ – ресинтез АТФ из креатинфосфата;

- Гликолитический ресинтез АТФ – ресинтез АТФ из гликогена мышц;

- Миокиназный (аденилаткиназный) ресинтез АТФ – ресинтез АТФ из АДФ при значительном накоплении в мышечных волокнах АДФ. Рассматривается как аварийный механизм, обеспечивающий ресинтез АТФ, когда другие пути ресинтеза АТФ невозможны.

Количественные критерии путей ресинтеза АТФ

Существуют количественные критерии путей ресинтеза АТФ. К ним можно отнести: максимальную мощность, время развертывания, время сохранения или поддержания максимальной мощности, метаболическую ёмкость (табл. 1).

- Максимальная мощность – максимальное количество АТФ, которое может образоваться в единицу времени при функционировании данного пути ресинтеза АТФ.

- Время развертывания – минимальная длительность, необходимая для выхода ресинтеза АТФ на свою максимальную мощность.

- Время сохранения или поддержания максимальной скорости – длительность функционирования данного пути ресинтеза АТФ с максимальной мощностью.

- Метаболическая ёмкость – количество АТФ, которое может образоваться во время мышечной работы за счёт данного пути ресинтеза АТФ.

Таблица 1. Количественные критерии основных путей ресинтеза АТФ (С.С. Михайлов, 2009)

| Пути ресинтеза АТФ | Критерии | |||

| Максимальная мощность, кал/мин кг | Время развертывания | Время сохранения максимальной мощности | Метаболическая ёмкость | |

| Креатинфосфатный | 900-1100 | 1-2 с | 8-10 с | |

| Гликолитический | 750-850 | 20-30 с | 2-3 мин. | При анаэробном окислении гликогена образуются 3 молекулы АТФ в расчете на одну молекулу глюкозы |

| Аэробный | 350-450 | 3-4 мин. | Десятки минут | При аэробном окислении гликогена образуются 39 молекул АТФ в расчете на одну молекулу глюкозы (самый экономичный) |

Соотношение между различными путями ресинтеза АТФ

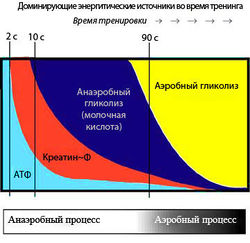

При любой мышечной работе функционируют все три основных механизма ресинтеза АТФ, но включаются они последовательно. В первые секунды ресинтез АТФ осуществляется за счет креатинфосфатной реакции, затем включается гликолиз. По мере продолжения работы на смену гликолизу приходит тканевое дыхание (рис.1). Эта смена механизмов ресинтеза АТФ приводит к уменьшению суммарной выработки АТФ.

Рис.1. Включение путей ресинтеза АТФ при выполнении физической работы (С.С. Михайлов, 2009)

Пути ресинтеза АТФ и зоны относительной мощности

В.С. Фарфель приводит следующее соотношение мощности работы и основной системы энергообеспечения (табл.2)

Таблица 2. Зоны мощности работы и основная система энергообеспечения (В.С. Фарфель)

Источник

Энергетические процессы в мышце

Содержание

Энергетические процессы в мышце [ править | править код ]

Естественно, что для совершения мышечного движения требуется энергия. В организме человека существуют разные источники энергии, которые последовательно включаются один за другим. Рассмотрим каждый из них.

АТФ [ править | править код ]

Универсальным источником энергии в живом организме является молекула АТФ, которая образуется в цитратном цикле Кребса. Под действием фермента АТФазы молекула АТФ гидролизуется, отсоединяя фосфатную группу в виде ортофосфорной кислоты (Н3РО4), и превращается в АДФ, при этом высвобождается энергия.

Головка миозинового мостика при контакте с актином обладает АТФазной активностью и соответственно возможностью расщеплять АТФ и получать энергию, необходимую для движения.

Креатинфосфат [ править | править код ]

Запас молекул АТФ в мышце ограничен, поэтому расход энергии при работе мышцы требует постоянного его восполнения, это происходит за счет креатинфосфата. Креатинфосфат обладает способностью отсоединять фосфатную группу и превращаться в креатин, присоединяя фосфатную группу к АДФ, которая превращается в АТФ.

АДФ + креатинфосфат = АТФ + креатин.

Эта реакция получила название – реакции Ломана. Именно поэтому креатин имеет большое значение в бодибилдинге.

Надо заметить, что креатин эффективен только при выполнении анаэробных (силовых) упражнений, так как креатинфосфата достаточно примерно на 2 минуты интенсивной работы, затем подключаются другие источники энергии. Соответственно, в лёгкой атлетике приём креатина как добавки для увеличения атлетических показателей малоэффективен.

Запасы креатинфосфата в волокне не велики, поэтому он используется в качестве источника энергии только на начальном этапе работы мышцы, до момента активизации других более мощных источников – анаэробного и затем аэробного гликолиза. По окончании работы мышцы реакция Ломана идет в обратном направлении, и запасы креатинфосфата в течение нескольких минут восстанавливаются.

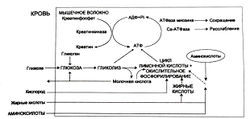

Энергетический метаболизм скелетных мышц [ править | править код ]

Алактатные механизмы [ править | править код ]

КФ обеспечивает запас энергии фосфата для ресинтеза АТФ из АДФ при наступлении сократительной деятельности (рис. 3):

КФ + АДФ Креатинкиназа К + АТФ (1)

В состоянии покоя мышечные волокна наращивают концентрацию КФ до пяти раз больше, чем АТФ. В начале сокращения, когда концентрация АТФ начинает падать, а АДФ повышаться вследствие ускорения разложения АТФ, массовая активность способствует образованию АТФ из КФ.

Хотя образование АТФ из КФ происходит быстро, требуя одной единственной ферментативной реакции (1), количество АТФ, которое может быть получено в результате этого процесса, ограничено начальной концентрацией КФ. Мышечные волокна также содержат миокиназу, которая катализирует образование одной молекулы АТФ и одной молекулы АМФ из двух молекул АДФ. АТФ и КФ, вместе взятые, могут обеспечить максимальную силу в течение 8—10 с. Таким образом, энергия, полученная от фосфагенной системы, используется для коротких всплесков максимальной мышечной активности, необходимых в легкой и тяжелой атлетике (забег на 100 м, толкание ядра или поднятие тяжестей).

Гликолиз [ править | править код ]

Хотя метаболизм по гликолитическому пути производит лишь небольшое количество АТФ из каждой усвоенной единицы глюкозы, он может обеспечить быстрый синтез большого количества АТФ при наличии достаточного количества ферментов и субстрата. Этот процесс может также происходить в отсутствие кислорода:

Глюкоза анаэробный быстрый гликолиз 2 АТФ + 2 лактата (2)

Глюкоза для гликолиза поступает либо из крови, либо из запасов гликогена. Когда исходным материалом выступает гликоген, из одной единицы потребленной глюкозы в результате фосфоролитического гликогенолиза образуется три молекулы АТФ. По мере того, как мышечная активность становится интенсивнее, для анаэробного расщепления гликогена мышц требуется все больше и больше АТФ, и, соответственно, увеличивается производство молочной кислоты. Анаэробный гликолиз может обеспечить энергию на 1,3-1,6 мин максимальной мышечной активности.

Образование молочной кислоты понижает уровень pH в мышечных волокнах. Это препятствует действию ферментов и вызывает боль, если удаление молочной кислоты происходит слишком медленно по сравнению с ее образованием.

Окислительное фосфорилирование [ править | править код ]

При умеренном уровне физической нагрузки, например, при беге на 5000 м или марафоне, большая часть АТФ, используемого для сокращения мышц, образуется путем окислительного фосфорилирования. Окислительное фосфорилирование позволяет высвободить из глюкозы гораздо больше энергии по сравнению с отдельно взятым анаэробным гликолизом:

Жиры катаболизируются только с помощью окислительных механизмов, при этом выделяется много энергии. Аминокислоты тоже могут быть метаболизированы подобным образом. Три метаболических пути образования АТФ для сокращения и расслабления мышц показаны на рис. 3.

В течение первых 5

10 мин умеренной физической нагрузки главным потребляемым «топливом» является собственный гликоген мышц. В течение следующих 30 мин доминирующими становятся переносимые кровью вещества; глюкоза крови и жирные кислоты вносят примерно одинаковый вклад в потребление мышцами кислорода. По истечении этого периода все более важную роль приобретают жирные кислоты. Важно подчеркнуть взаимодействие между анаэробными и аэробными механизмами в образовании АТФ во время физической нагрузки. Вклад анаэробного образования АТФ больше при краткосрочной нагрузке высокой интенсивности, в то время как при более продолжительных нагрузках низкой интенсивности преобладает аэробный метаболизм.

Восстановление и кислородная задолженность [ править | править код ]

После того как физическая нагрузка закончилась, поглощение кислорода все еще остается выше нормы (табл.). С недавнего времени для обозначения кислородной задолженности используется также термин «избыточное потребление кислорода после физической нагрузки». Сначала его уровень очень высок, пока тело восстанавливает запасы КФ и АТФ, возвращая тканям запасенный кислород, а затем в течение еще одного часа потребление идет на более низком уровне, пока удаляется молочная кислота. Поэтому ранние и последние фазы кислородной задолженности называют соответственно алактатной и лактатной кислородной задолженностью. Повышение температуры тела также говорит о более высокой скорости метаболизма и росте потребления кислорода.

Чем продолжительнее и интенсивнее физическая нагрузка, тем больше времени занимает восстановление. Например, на восстановление после полного истощения гликогена мышц зачастую требуется несколько дней, а не секунд, минут или часов, необходимых для восстановления запасов КФ и АТФ и удаления молочной кислоты. Физическая нагрузка большой интенсивности, вероятно, приводит к микротравмам мышечных волокон, и их восстановление занимает некоторое время.

Компоненты кислородной задолженности. После длительной, тяжелой физической нагрузки дыхание остается выше нормы для удовлетворения повышенной потребности в кислороде

Восстановление запасов кислорода в тканях(около 1 л)

Восстановление уровней креатинфосфата и других богатых энергией фосфатов (около 1-1,5 л)

Удаление молочной кислоты путем глюконеогенеза и другими путями (до 12 л)

Стимуляция метаболизма вследствие повышения уровня адреналина (около 1 л)

Дополнительное потребление кислорода в дыхательных мышцах и сердце (около 0,5 л)

Общее усиление метаболизма вследствие более высокой температуры тела*

Q10 — повышение температуры на 10 °С может удвоить скорость метаболизма, если клетки могут справляться с такими изменениями температуры

Источник

Анаэробные пути ресинтеза АТФ

Креатинфосфатный путь связан с веществом креатинфосфатом. Креатинфосфат состоит из вещества креатина, которое связывается с фосфатной группой макроэргической связью. Креатинфосфата в мышечных клетках содержится в покое 15 – 20 ммоль/кг.

Креатинфосфат обладает большим запасом энергии и высоким сродством с АДФ. Поэтому он легко вступает во взаимодействие с молекулами АДФ, появляющимися в мышечных клетках при физической работе в результате реакции гидролиза АТФ. В ходе этой реакции остаток фосфорной кислоты с запасом энергии переносится с креатинфосфата на молекулу АДФ с образованием креатина и АТФ.

Креатинфосфат + АДФ → креатин + АТФ.

Эта реакция катализируется ферментом креатинкиназой. Данный путь ресинтеза АТФ иногда называют креатикиназным.

Креатинкиназная реакция обратима, но смещена в сторону образования АТФ. Поэтому она начинает осуществляться, как только в мышцах появляются первые молекулы АДФ.

Креатинфосфат – вещество непрочное. Образование из него креатина происходит без участия ферментов. Не используемый организмом креатин, выводится из организма с мочой. Синтез креатинфосфата происходит во время отдыха из избытка АТФ. При мышечной работе умеренной мощности запасы креатинфосфата могут частично восстанавливаться. Запасы АТФ и креатинфосфата в мышцах называют также фосфагены.

Максимальная мощность этого пути составляет 900 -1100 кал/ мин-кг, что в три раза выше соответствующего показателя аэробного пути.

Время развертывания всего 1 – 2 сек.

Время работы с максимальной скоростью всего лишь 8 – 10 сек.

Главным преимуществом креатинфосфатного пути образования АТФ являются

- небольшое время развертывания,

- высокая мощность.

Эта реакция является главным источником энергии для упражнений максимальной мощности: бег на короткие дистанции, прыжки метания, подъем штанги. Эта реакция может неоднократно включаться во время выполнения физических упражнений, что делает возможным быстрое повышение мощности выполняемой работы.

Биохимическая оценка состояния этого пути ресинтеза АТФ обычно проводится двумя показателями: креатиновому коэффициенту и алактатному долгу.

Алактатный кислородный долг – это повышение потребления кислорода в ближайшие 4 – 5 мин, после выполнения кратковременного упражнения максимальной мощности. Этот избыток кислорода требуется для обеспечения высокой скорости тканевого дыхания сразу после окончания нагрузки для создания в мышечных клетках повышенной концентрации АТФ. У высококвалифицированных спортсменов значение алактатного долга после выполнения нагрузок максимальной мощности составляет 8 – 10 л.

Гликолитический путь ресинтеза АТФ, так же как креатинфосфатный является анаэробным путем. Источником энергии, необходимой для ресинтеза АТФ в данном случае является мышечный гликоген. При анаэробном распаде гликогена от его молекулы под действием фермента фосфорилазы поочередно отщепляются концевые остатки глюкозы в форме глюкозо-1-фосфата. Далее молекулы глюезо-1-фосфата после ряда последовательных реакций превращаются в молочную кислоту.

Этот процесс называется гликолиз. В результате гликолиза образуются промежуточные продукты, содержащие фосфатные группы, соединенные макроэргическими связями. Эта связь легко переносится на АДФ с образованием АТФ. В покое реакции гликолиза протекают медленно, но при мышечной работе его скорость может возрасти в 2000 раз, причем уже в предстартовом состоянии.

Максимальная мощность – 750 – 850 кал/мин-кг, что в два раза выше, чем при тканевом дыхании. Такая высокая мощность объясняется содержанием в клетках большого запаса гликогена и наличием механизма активизации ключевых ферментов.

Время развертывания 20-30 секунд.

Время работы с максимальной мощностью – 2 -3 минуты.

Гликолитический способ образования АТФ имеет ряд преимуществ перед аэробным путем:

- он быстрее выходит на максимальную мощность,

- имеет более высокую величину максимальной мощности,

- не требует участия митохондрий и кислорода.

Однако у этого пути есть и свои недостатки:

- процесс малоэкономичен,

- накопление молочной кислоты в мышцах существенно нарушает их нормальное функционирование и способствует утомлению мышцы.

Для оценки гликолиза используют две биохимические методики – измерение концентрации лактата в крови, измерение водородного показателя крови и определение щелочного резерва крови.

Определяют также и содержание лактата в моче. Это дает информацию о суммарном вкладе гликолиза в обеспечение энергией упражнений, выполненных за время тренировки.

Еще одним важным показателем является лактатный кислородный долг. Лактатный кислородный долг – это повышенное потребление кислорода в ближайшие 1 – 1,5 часа после окончания мышечной работы. Этот избыток кислорода необходим для устранения молочной кислоты, образовавшейся при выполнении мышечной работы. У хорошо тренированных спортсменов кислородный долг составляет 20 – 22 л. По величине лактаного долга судят о возможностях данного спортсмена при нагрузках субмаксимальной мощности.

Источник