13. Способы конструирования деталей одежды

При создании новых образцов одежды в настоящее время используются различные способы приближенного построения разверток из деталей (чертежей кроя).

В течение многих веков детали одежды получали муляжным способом. При муляжном способе никаких расчетов не производят. Для получения выкроек деталей на манекен или на фигуру человека накладывают кусок бумаги или ткани и на ней очерчивают контуры деталей в соответствии со строением тела и фасоном изделия. Форму деталей уточняют при раскрое, шитье и примерке образца.

Муляжный способ применяется до сих пор при изготовлении театральных костюмов, а в сочетании с другими способами — при моделировании и конструировании женского легкого платья, где могут встречаться детали, вытачки, драпировки сложной формы.

В середине ХIХ века в России и других странах появляются разнообразные расчетные способы конструирования, постепенно вытеснившие муляжный способ. Авторами этих способов, получивших название систем кройки, были закройщики, обобщившие свой многолетний опыт работы в виде несложных расчетов для разработки чертежей кроя.

Из всех расчетных способов (масштабный, способ частей, расчетно-мерочный) наибольшее распространение в нашей стране и за рубежом получил расчетно — мерочный способ и одна из его разновидностей — координатная система. Координатная система в СССР наиболее полно изложена С. Н. Коротковым.

В настоящее время насчитывается несколько десятков различных систем кройки, изданных в многочисленных пособиях по конструированию одежды.

Системы кройки, первоначально предназначавшиеся для облегчения труда закройщиков при индивидуальном изготовлении одежды, впоследствии были применены для конструирования одежды массового производства. При этом закройные мерки, снимаемые непосредственно с заказчика, были заменены расчетными, определяемыми на основе простых пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков — обхвата груди и роста. Этот способ получил наименование пропорционально — расчетного способа конструирования.

Используя пропорциональные зависимости, авторы систем кройки исходят из того, что якобы все люди, имеющие одинаковый размер и рост, имеют аналогичные фигуры, получившие название «условно-нормальных» или «пропорционально-сложенных фигур». Каждый автор дает свое определение «условно-нормальной» фигуры, поэтому расчеты подчиненных признаков в зависимости от ведущих в этих системах различны. Например, мерку ширины спины Шс для мужской фигуры по разным системам кройки можно рассчитать по-разному (табл. 111-1).

Все

Анализ расчетных формул, используемых в системах кройки, выполненный Г. Л. Труханом, показал, что все формулы можно разделить на 3 вида.

1. Размер детали определяется с помощью соответствующего ему измерения (мерки) фигуры: Р = М + П, где Р — размер детали; М — мерка фигуры; П — припуск.

В этих формулах учитывается разница между мерками фигуры и размерами детали посредством припусков (на свободное облегание, силуэт, толщину материалов, швы и т. д.).

Точность определения размеров деталей одежды с использованием этих формул зависит от способности конструктора правильно определить величину припусков на свободное облегание и силуэт на разных участках изделия.

2. Размер детали определяется с помощью измерения (мерки) фигуры, непосредственно не характеризующего размер детали, Р = аМ’+ bП + с, где М’ — мерка фигуры, непосредственно не характеризующая размер детали; П — припуск; а, b, с — коэффициенты предполагаемой связи между искомым размером детали и меркой фигуры.

Точность определения размеров деталей одежды с использованием формул 2-го вида зависит от того, насколько точно установлена практикой зависимость размеров одежды и фигуры. Эта зависимость непостоянна и справедлива лишь для фигур определенного телосложения и определенных моделей. При использовании этих формул для построения чертежей деталей одежды на фигуры других типов телосложений или для других моделей должны изменяться и коэффициенты а, b, с, входящие в формулы.

3. Размеры деталей определяются по другим размерам деталей, ранее найденным на чертеже: Р = аР’ + b, где Р’ — ранее найденный размер детали; а и b — коэффициенты предполагаемой связи между искомым и ранее найденным размером детали.

Точность формул 3-го вида еще меньше, чем формул 1-го и 2-го видов. Она зависит, с одной стороны, от правильности установленной зависимости величины искомого размера детали от уже найденного, а с другой, стороны, от точности определения ранее найденного размера.

Использование указанных формул приводит к удовлетворительным результатам при конструировании одежды определенного покроя и модели для фигур определенного телосложения, применительно к которым эти формулы были составлены. Происходят изменения в покрое — появляется по существу новая система кройки, новый способ построения чертежей деталей новых моделей одежды.

Творческий процесс создания модели практически всегда заканчивается изготовлением образца, так как многие размеры будущих деталей (переменные величины, входящие в расчетные формулы) определяются лишь в процессе работы художника-модельера и конструктора над моделью.

Таким образом, системы кройки позволяют построить лишь приближенные (первичные) чертежи деталей одежды. Обязательным условием использования систем кройки при создании новых моделей одежды является проверка конструкции путем изготовления одного, а иногда и ряда повторных образцов моделей, называемых первичными образцами.

В промышленности неоднократно делались попытки усовершенствовать способы конструирования одежды. В 1956 г. в ЦНИИШП в результате обобщения опыта работы ряда Домов моделей Советского Союза была создана типовая методика конструирования мужских костюмов. В этой методике впервые была разработана типовая конструкция мужского костюма, применительно к существовавшему в то время покрою. Несколько позже была создана аналогичная методика конструирования мужских пальто. По методикам все размеры одежды были разбиты на три группы. Для каждой группы размеров был установлен свой тип телосложения, который характеризовался определенным соотношением обхвата груди с обхватом талии и ягодиц и своими значениями мерок, определяющих осанку фигуры Вп и Пк (табл. III-2).

Приведенные

Каких-либо принципиальных отличий от ранее существовавших систем кройки по существу методики и техники построения чертежей типовая методика не имеет. Исходными данными для построения чертежей также служат мерки фигуры, найденные расчетным путем, и припуски.

Дальнейшие работы по совершенствованию способов приближенного построения разверток деталей одежды производились на основе новой типизации телосложений населения СССР, разработанной в результате проведения массовых антропометрических обмеров 195б — 1958 гг. К числу этих работ относится предложенная ЦНИИШП единая методика конструирования мужской, женской и детской одежды. Единая методика по замыслу ее авторов должна была дать «обобщенный универсальный способ построения чертежей изделий независимо от изменений моды и вариаций модели». Чертежи изделий выполняют на основе расчетно-аналитического метода, согласно которому их строят как геометрические и графические развертки «сглаженных контуров» фигуры человека с соответствующими модели припусками (прибавками) на свободное облегание. Размерная характеристика «сглаженного контура» фигуры дается в таблицах измерений, полученных на базе антропометрических измерений с корректировками на белье и разницу в методике снятия некоторых конструкторских измерений (см. гл. 1).

Эта методика имеет то преимущество перед всеми предшествующими, что она основывается на определенных типах фигур, принятых при конструировании одежды массового производства.

Однако для совершенствования методов построения разверток деталей одежды недостаточно положить в основу антропометрические измерения типовых фигур без существенного изменения самой методики конструирования. Ни один из существующих расчетных способов конструирования деталей одежды не предусматривает расчетов, связанных с изменением размеров и формы деталей при расположении их в готовом изделии на фигуре человека. Как показали исследования, изменение угла между нитями ткани в готовом изделии приводит к разнице в отдельных измерениях деталей до 2 см и более.

Установлено также, что расчетные формулы при наличии определенных типов телосложения могут сравнительно точно отразить связи между измерениями фигуры, но не размерами изделия. Связи между измерениями фигуры и изделия непостоянны и зависят от величины декоративно-конструктивных припусков на силуэт, которые, как уже отмечалось выше, не могут быть точно определены до изготовления образца.

Кроме того, наличие припусков вызывает изменение не только линейных размеров деталей, из чего исходят все расчетные способы конструирования, но и изменение кривизны поверхности, а следовательно, и дополнительное изменение формы деталей.

Отсюда следует, что высокой точности разверток деталей одежды, требуемой условиями массового производства, достигнуть ни одним расчетным способом конструирования, исходя только из измерений фигур и припусков, нельзя.

Стремление обеспечить точное построение разверток неизбежно приводит к необходимости располагать при построении чертежей не мерками фигуры, а размерами поверхности, образуемой одеждой. Способы приближенного построения разверток деталей одежды необходимы для построения первичных лекал при разработке конструкции первичных образцов новых моделей.

Процесс разработки конструкции образцов новых моделей одежды для массового производства осуществляется в настоящее время в 3 этапа.

I этап. Создание первичных образцов моделей для определенных полнотно-возрастных групп (эталона формы изделия массового производства).

II этап. Разработка конструкции лекал для массового производства на типовые фигуры среднего размера и роста, принятые в полнотно-возрастных группах. Изготовление повторных образцов моделей (эталонов конструкции изделий массового производства).

III этап. Изготовление лекал на все размеры и роста, для которых рекомендована модель (техническое размножение лекал), и разработка технической документации.

При выполнении первого и второго этапов лекала получают с применением существующих способов приближенного построения разверток деталей одежды.

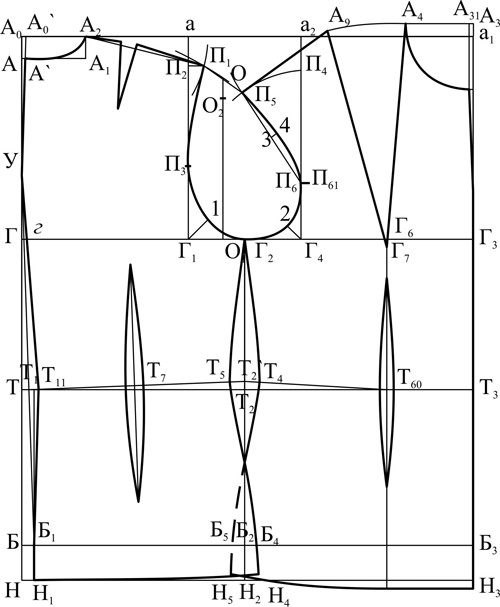

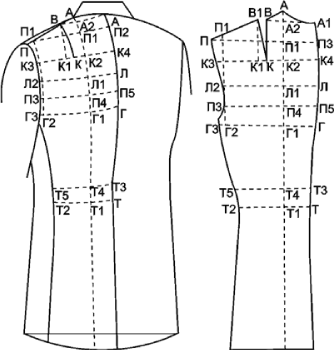

Построение чертежей разверток деталей одежды начинают всегда с разработки конструкции основных деталей: спинки и полочки (переда).

Чертежи рукава и воротника строят позже, увязывая их размеры и форму с размерами соответствующих участков основных деталей.

Большинство способов конструирования предусматривает выполнение чертежей спинки и полочки (переда) вместе, на одном листе с общей горизонтальной линией груди. Вследствие симметрии деталей одежды, на чертеже помещают всегда одну полочку или половину переда (левую или правую) и половину спинки.

Источник

Технический рисунок

Обзор методик конструирования одежды

Конструкция одежды – это устройство, основными характеристиками которого являются силуэт, покрой, взаиморасположение деталей, их конструктивное построение, вид соединительных швов и материалов.

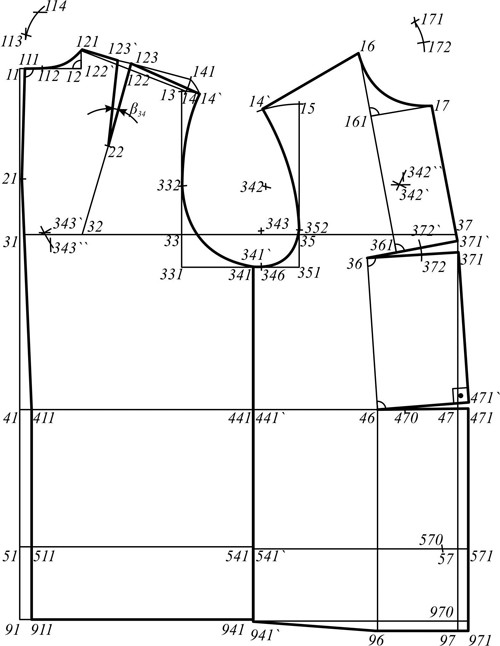

Базовая основа конструкции одежды – рациональная конструкция ее основных деталей, которая создается один раз в 3-4 года с учетом современной размерной типологии населения и оптимальных припусков. Любую конструкцию можно построить различными методами, которые подразделяются на 2 класса по характеру исходной информации.

Методы 1-го класса, которые основаны на использовании дискретных измерениях типовых фигур, прибавок, данных о типовом членении деталей и способа их формообразования. К методам 1-го класса или приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графические способы конструирования.

Методы 2-го класса (инженерные) основаны на прямых измерениях оболочки и развертываемой поверхности образца – эталона одежды и являются более точными. К ним относятся методы триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания, разверток деталей одежды по образцам моделей и др.

Процесс построения чертежей развёрток деталей одежды методами 1-го класса можно разделить на три этапа:

Исходными данными для расчетов при построении чертежа основы служат размерные признаки типовых фигур и величин конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимости от силуэта, покроя проектируемого изделия, вида используемого материала.

Основным отличием методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательность построения базовой основы и наличие предварительного расчета.

Муляжный метод

Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь создания модели позволяет в полной мере учитывать антропоморфные черты фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию; не требует никаких расчетов; дает возможность осуществить наглядное объемное макетирование практически любой модели независимо от сложности. Не смотря на кажущиеся простоту и доступность этого метода, для его использования необходимо наличие хорошего художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Точность получения разверток деталей одежды недостаточно высока; метод трудоемок и требует много численных корректировок в процессе создания одежды.

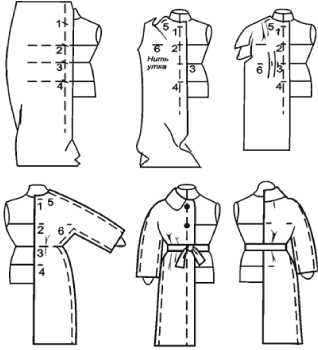

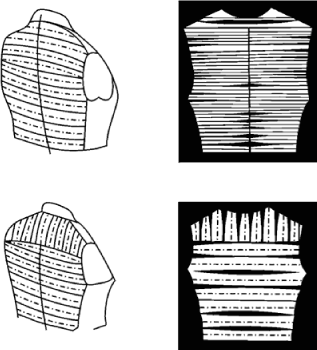

Муляжный метод применяют при изготовлении театральных костюмов, при моделировании и конструировании женской одежды, где могут встречаться детали, вытачки и драпировки сложной формы, при конструировании одежды для фигуры с аномальными отклонениями, при конструировании корсетных изделий. (Рис 2.2).

Расчетно — графические методы

История появление методов конструирования.

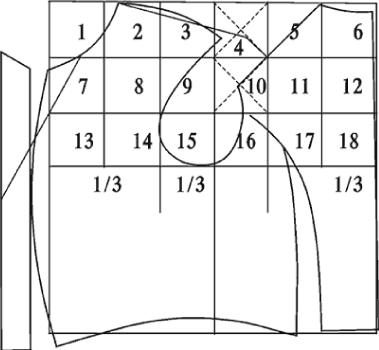

В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда). Это была первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.

На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам.

Отличительной особенностью методики «Мюллер и сын» является зеркальное отображение места расположения спинки и переда на чертеже. В данной методике используются значения полных обхватов и ширин. Для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых.

В России наибольшую известность получила координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат.

Развитие массового производства одежды потребовало новых подходов к конструированию. Снятие мерок с заказчика стало невозможным. Измерения конкретной фигуры были заменены расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков — обхвата груди и роста (см рисунок ниже). Это привело к появлению и формированию разновидностей координатной системы: расчетно-мерочной и пропорционально- расчетной систем. В их основу была положена идея о том, что фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличия телосложения можно принять как условно нормальные и в принципе считать одинаковыми.

Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождения более правильного членения деталей и узлов изделия, введения новых дополни тельных проекционных измерений. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует. С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). В основу ЕМКО был положен расчетно — аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.

К недостаткам данной методики относятся:

- громоздкость графических построений и расчетных формул;

- отсутствие точности построения основы;

- требуются уточнения в процессе изготовления опытных образцов;

- сложность в выборе прибавок на СО.

Современные методики конструирования одежды

В России наибольшее распространение получили единая методика конструирования одежды Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности и единый метод конструирования одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам, разработанный Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе методики ЦНИИШП и отличающийся от нее заменой отдельных рас четных формул измерениями фигуры и некоторым упрощением формул.

В дальнейшем была разработана так называемая единая методика конструирования одежды стран- членов СЭВ (1980-1986 гг.) (ЕМКО СЭВ), обобщившая опыт конструирования стран — участниц бывшего СЭВ и других государств.

Методика СЭВ (ЕМКО СЭВ) — единая методика конструирования одежды стран – членов СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкций и положенная в основу множества современных систем автоматизированного проектирования. В методике ЕМКО СЭВ используют значения полных обхватов и ширин.

В расчётно-графическом методе конструирования созданным центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) соответствие одежды фигуре человека обеспечивается снятием с него 10-18 измерений (мерок).

В методиках ЦОТШЛ и ЕМКО СЭВ построение основы конструкции производится по системе основных конструктивных отрезков, все необходимые расчеты параметров базисной сетки производят непосредственно в процессе построения чертежа.

Современная методика «Мюллер и сын» значительно отличается от предыдущей. В ней значительно меньше мерок и разработаны таблицы для построения нагрудной вытачки с поправками на нестандартную грудь. Измерения фигуры заменили расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков. Плюсы данной методики заключаются в точных расчетах, четкости построения базовых основ, что дает возможность использовать ее в промышленном производстве одежды. Минус – в громоздкости построения, требующего вычисления и невозможность внести поправки на нестандартную фигуру сразу в чертеж.

Метод конструирования одежды, разработанный в МТИЛП, базируется не только на использовании размерных признаков фигуры, но и на учете данных о развертках поверхностей макетов типовых фигур. Методика МТИЛП характеризуется нетрадиционным характером последовательности построений отдельных узлов чертежа, в том числе нанесения линий базисной сетки. Предварительный расчет в методике не выделен, таким образом положение основных вертикальных и горизонтальных линий базисной сетки определяется на основании ряда последовательно выполняемых расчетов в соответствии с приведенной ниже последовательностью:

Установлено, что конструкция базовой основы, построенная по методике ЕМКО СЭВ, предназначена для фигур с нормальной осанкой и низкими плечами. Конструкция базовой основы по методике ЦНИИШП, предпочтительна для фигур с выпрямленной осанкой. Низкими плечами, полными руками и развитыми грудными железами. По ЦОТШЛ – с выпрямленной осанкой, нормальной высотой плеч, худыми руками и нормальным развитием грудных желез. Методика «М. Мюллер и сын» предпочтительна для фигур с сутуловатой осанкой, высокими плечами и слабым развитием грудных желез.

Для разработки конструкции трикотажных изделий наиболее точной и обоснованной является методика, разработанная бывшим Всесоюзным Домом моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). В методике ВДМТИ изложен способ расчёта и построения деталей изделий с использованием расчетных формул в основном первого вида, учет группы растяжимости трикотажа. Это обеспечивает наибольшую достоверность связи между отдельными измерениями фигуры и соответствующими участками чертежа, достаточную степень точности расчетов. Элементы графических построений — нанесение линии базисной сетки, определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. Отличительной особенностью базисной сетки чертежа конструкции плечевой одежды является наличие дополнительных вертикалей, проходящих через центр лопаток (на спинке) и центр груди (на переде), и исходной горизонтали, соответствующей шейно-плечевой линии.

Инженерные методы

- Метод развертывающихся поверхностей.

- Метод триангуляции.

- Метод секущих плоскостей и геодезических линий.

Метод триангуляции

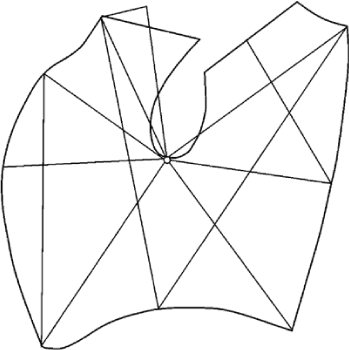

Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

Метод секущих плоскостей

Предложен в 1954 г. А.И. Ивановой. Данный метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости.

Метод геодезических линий

Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей

Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым ортогональным геодезическим осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований.

Таблица 1 – Основные методы конструирования одежды

| Название методики | Разработчик | Предназначение | Используемые методы построения | Кол-во размерных признаков |

| Расчетно-графические методы | ||||

| ЦОТШЛ | центрально-опытно-техническая лаборатория. | Производство по индивидуальным заказам | предварительный расчет; Графические приемы: нанесение базисной сетки; — определение положения конструктивных точек засечками дуг; — построение лекальных кривых; -радиусография. | 18 |

| Конструктора различных стран Восточной Европы | массовое производство | Графические приемы: — нанесение базисной сетки конструктивных линий; — определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг ( метод радиусографии) | 28 | |

| МГУДТ — Московский государственный университет дизайна и технологии | массовое производство | — базируется на использовании размерных признаков фигуры — определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг ( метод радиусографии) | 26 | |

| Г.А. Мюллер | Массовое и мелкосерийное производство | базируется на использовании специальных измерений женских фигур; характеристика выполнения измерений, не соответствует данным современных конструкторских стандартов. | 17 | |

| бывший Всесоюзный Дом моделей трикотажных изделий | Массовое производство | расчёт и построение деталей изделий с использованием расчетных формул первого вида, линий базисной сетки; определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг и методом лекальных кривых. | 25 | |

| — | Производство по индивидуальным заказам | макетирование на фигуре человека или на манекене. | — | |

| — | Производство по индивидуальным заказам | поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают | — | |

| А.И.Ивановой | Производство по индивидуальным заказам | Способы начертательной геометрии и черчения | — | |

| — | Производство по индивидуальным заказам | моделирование на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности | — | |

А Вы пробовали строить конструкции на компьютере?

Конечно, большинство из Вас скажет, что использует для этого САПР. Но всегда ли доступен этот способ? Например, в домашних условиях или в небольших ателье? Для этого САПР очень дорогое удовольствие.

В этом случае нам на помощь может прийти графический редактор CorelDRAW. Он позволит сократить время на построение контрукций, упростить процесс моделирования и избавить Вас от бумажно-карандашной волокиты.

А так же распечатать готовые лекала (выкройки) в масштабе 1:1 на домашнем принтере без искажений.

Более 500 конструкторов и дизайнеров одежды уже попробовали его в деле, а Вы Хотите?

Приходите на мини-курс «Проектирование юбки в CorelDRAW» и Вы своими глазами увидите всю Силу и Преимущества этого способа

Источник