- Цитология и ее методология

- Какие методы используют для изучения клеток

- Исследование строения клетки

- Какие средства используются для изучения

- Морфофункциональные методы

- Электронная микроскопия

- Метод замораживания-скалывания

- Авторадиография

- Цитохимический метод

- Иммуноцитохимический метод

- Экспериментальные методы изучения клетки

- Сравнительно-цитологический метод изучения клетки

- Физико-химические методы исследования клеток

- Метод меченых атомов

- Электрофорез

- Методы разделения клеток и их культивирования

- Метод культуры клеток и тканей

- Метод рекомбинантных ДНК

Цитология и ее методология

Цитология (греч. cytos — клетка + logos — наука) — наука о строении и жизнедеятельности клетки. На данный момент нам кажется очевидным, что растения, грибы и животные состоят из клеток, однако раньше об этом и не догадывались.

Цитология начала свой путь развития относительно недавно, в этой статье мы обсудим клеточную теорию и методы, которые используются в цитологии для изучения клеток (методологию).

Клеточная теория

Создание и развитие клеточной теории стало возможным после изобретения микроскопа в 1590 году голландским мастером по изготовлению очков — Захарием Янсеном. Первый микроскоп мог увеличивать изучаемый объект до 3-9 раз.

В 1665 году Роберт Гук, используя микроскоп собственного изобретения, смог различить ячеистые структуры пробки ветки бузины. Эти ячеистые структуры напомнили Роберту Гуку монашеские кельи, он ввел термин клетка (от лат. сеllа — комната, келья).

На самом деле Роберт Гук увидел не живые клетки, как он предполагал, а оставшиеся от них плотные клеточные стенки, которые и представляли собой ячеистую структуру.

В 70-х годах XVII века нидерландский натуралист Антони ван Левенгук открыл целый мир, невидимый невооруженным глазом. Он увидел в микроскопе простейшие организмы: инфузорий, сперматозоидов, а также дрожжи, бактерии, эпидермис кожи.

В течение 50 лет он отсылал результаты своих наблюдений в Лондонское королевское общество. Поначалу они были встречены со скептицизмом, но когда комиссия ученых лично во всем убедилась и подтвердила подлинность его исследований, Антони ван Левенгук был избран действительным членом Лондонского королевского общества.

В последующее время было много описаний самых разных клеток, однако обобщить накопленный материал оказалось не легкой задачей. С ней в 1839-1840 годах справились немецкий ботаник Маттиас Шлейден и немецкий зоолог Теодор Шванн.

Изучая строение растений и животных, Шлейден и Шванн независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу: все организмы, как растительные, так и животные, состоят из клеток, сходных по строению. Они постулировали, что все живое состоит из клеток. В 1839-1840 годах возникла клеточная теория Шлейдена и Шванна, основные положения которой:

- Все организмы состоят из клеток

- Клетка — мельчайшая структурная единица жизни

- Образование новых клеток — основополагающий способ роста и развития растений и животных

- Организм представляет собой сумму образующих его клеток

Допустили ли Шлейден и Шванн ошибки? Да, они были. Ошибочно предположение о том, что клетка может образоваться из неклеточного вещества.

Важное дополнение в 1855 в клеточную теорию внес Рудольф Вирхов, который утверждал, что любая клетка может образоваться только путем деления материнской клетки.

Какие же положения включает в себя современная клеточная теория? Приступим к их изучению:

- Клетка является структурной, функциональной и генетической единицей живого

- Клетки растений и животных сходны между собой по строению и химическому составу

- Клетка образуется только путем деления материнской клетки

- Клетки у всех организмов окружены мембраной (имеют мембранное строение)

- Ядро клетки — ее главный регуляторный органоид

- Клеточное строение растений, животных и грибов свидетельствует о едином происхождении всего живого

- В многоклеточном организме клетки подразделяются (дифференцируются) по строению и функции. Они объединяются в ткани, органы и системы органов.

- Клетка — элементарная, открытая и живая система, способная к самообновлению, воспроизведению и саморегуляции

XX век несомненно стал веком биологических наук: цитологии, генетики. Это произошло во многом благодаря клеточной теории.

Я хочу поделиться с вами моим искренним восхищением новой жизни. Вдумайтесь — мы ведь когда-то с вами были всего одной единственной клеткой, зиготой! Как в одной клетке природе удалось уместить столько всего: кожу, мышцы, нервную систему, пищеварительный тракт? Мы приоткроем завесу этой тайну в статьях по генетике и эмбриологии, и, тем не менее, мое восхищение этим безгранично.

Наши клетки рождаются и умирают: эпителий кишечника обновляется каждые 5 дней полностью, при удалении 70% печени оставшиеся клетки способны восстановить всю структуру этого органа, каждые 30 дней мы получаем новую кожу. При этом наше сознание и память остаются с нами. Мы — чудо, настоящее чудо природы, созданное из одной единственной клетки.

Микроскопия

Микроскопия — важнейший метод цитологии, в ходе которого объекты рассматриваются при помощи микроскопа. Его оптическая система состоит из двух основных элементов: объектива и окуляра, закрепленных в тубусе. Микропрепарат (срез тканей) располагается на предметном столике, расстояние от которого до объектива регулируется с помощью винта (винтов).

Чтобы посчитать увеличительную способность микроскопа следует умножить увеличение окуляра на увеличение объектива. К примеру, если окуляр увеличивает объект в 20 раз, а объектив — в 10, то суммарное увеличение будет в 200 раз.

Некоторое внимание уделим направлениям в биологии, которые необходимо знать на современном этапе технического прогресса.

Биоинженерия

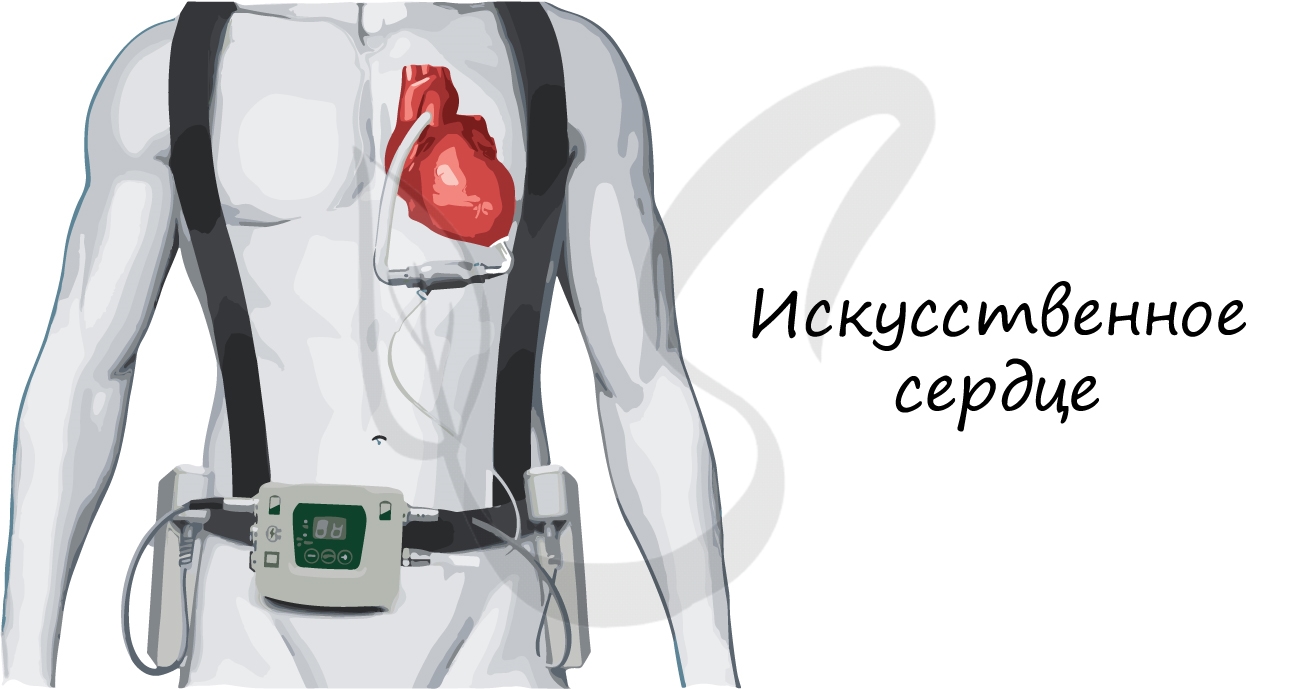

Биоинженерия — направление науки и техники, развивающее применение инженерных принципов в биологии и медицине. В рамках биоинженерии происходят попытки (и довольно успешные) выращивания тканей и создание искусственных органов, протезов.

То есть биоинженерия занимается преимущественно технической частью. Медицинское направление в биоинженерии ищет замену органам и тканям человека, которые утратили свою функциональную активность и требуют «замены».

Биотехнология

Биотехнология — направление биологии, изучающее возможность применения живых организмов или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач. В биотехнологии путем генной инженерии создают организмы с заданным набором свойств.

В рамках биотехнологии происходит получение антибиотиков — продуктов жизнедеятельности бактерий, очищение водоемов с помощью моллюсков, увеличение плодородия почвы с помощью дождевых червей, клонирование организмов.

Это разительно отличается от задач биоинженерии, хотя безусловно, эти дисциплины смежные. Все-таки в биотехнологии происходит большее вторжение в живой мир, по сути человек выступает эксплуататором, достигая с помощью животных, растений и грибов своих целей. Человек проводит искусственный отбор, отделяя особей, которые продолжат род, от других, «менее перспективных».

В рамках биотехнологии выделяются следующие направления:

- Генная инженерия

Представляет собой совокупность методов и технологий, которые приводят к получению рекомбинантных РНК и ДНК, выделению генов из клеток и внедрения их в другие организмы.

Изменив молекулу ДНК или РНК, человек добивается своей цели: клетка начинает синтезировать с нее белок. Он то и нужен человеку, такие продукты жизнедеятельности активно используются в медицине, к примеру, при изготовлении антибиотиков.

В ходе генной инженерии был получены:

- Сорт кукурузы, устойчивый к действию насекомых-вредителей

- Бактерии, продуктом жизнедеятельности которых является человеческий инсулин, используемый в дальнейшем как лекарство

- Культура клеток, вырабатывающих гормон человека — эритропоэтин, также используемый в лечебных целях

Представляет собой совокупность методов и технологий, используемых для конструирования новых клеток. В основе лежит идея культивирования клеток тканей вне организма.

С помощью клеточной инженерии возможно бесполое размножение ценных форм растений. Часто получаются, так называемые, гибридные клетки, которые сочетают свойства, к примеру, раковых клеток и лимфоцитов, в результате становится возможно быстрое получение антител.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Какие методы используют для изучения клеток

Исследование строения клетки

К основным методам исследования относятся микроскопические и электромикроскопические. Они делают возможным изучение объекта на разных уровнях: от макромолекулярного до клеточного.

С развитием цитологии появилось несколько дополнительных способов, позволяющих определить атомную структуру, свойства отдельных органоидов, принципы распределения нуклеиновых кислот, витаминов, жиров.

К ним относятся:

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

- Использование флуоресценции — подсвечивания клеточных компонентов под микроскопом.

- Применение авторадиографии.

- Разделение органоидов клетки при помощи центрифугирования.

- Электрофорез.

- Введение цветных реактивов, позволяющих делать выводы о свойствах клеточных компонентов по степени окрашивания.

Еще один современный способ — хроматография. Он основан на разнице молекулярной массы различных веществ: во время исследования засекается время прохождения каждого из них через тончайший слой фильтровальной бумаги. На этой основе делается вывод о характеристиках клеточных составляющих.

Какие средства используются для изучения

В качестве средств цитологи используют все достижения современной науки. В ход идут мощные увеличительные приборы, сканеры, флюоресцентные вещества, моментальная заморозка, электрофорез, искусственно созданные питательные среды.

Морфофункциональные методы

Морфофункциональное направление в области исследования клетки в последние десятилетия считалось одним из самых перспективных. Появилось много новых вариантов количественного и качественного анализа клеточных структур. И даже возник новый раздел науки — молекулярная биология, внесшая ясность во многие процессы, упорядочившая знания о закономерностях организации клетки.

В качестве средств в этой группе выступают сканирующие устройства, электронные микроскопы, химические составы, сыворотки, радиоактивные вещества.

Электронная микроскопия

Этот метод имеет несколько модификаций, особенности которых обусловлены разными подходами к исследованию. Для изучения органоидов ядра, цитоплазматического аппарата, а также структур надмолекулярного уровня используют обычные трансмиссионные микроскопы.

Анализ целых распластанных клеток выполняют при помощи аппаратов высоковольтной электронной микроскопии. Обладая большей энергией светового пучка, по сравнению с обычным микроскопом, такой аппарат дает возможность изучать толстые плотные срезы.

Для формирования представления об объемной структуре биологи предпочитают использовать сканирующие электронные микроскопы. Подобное оборудование также используется при оценке функций поверхностного аппарата клетки, определении взаимосвязи отдельных субсистем.

Метод замораживания-скалывания

Реализация этого вида исследования основана на моментальной остановке всех метаболических процессов посредством помещения объекта в среду жидкого азота. Произведя заморозку, ученые делают сколы, накладывают на них металлическую пленку и получают реплики сделанных сколов. В дальнейшем пленки изучаются под электронными микроскопами.

Плюс способа в том, что в 90% случаев сколы проходят гидрофобной фазе мембраны, а значит, появляется возможность изучить интегральные белки мембраны, определить их точное количество.

Авторадиография

Главным средством здесь являются изотопные индикаторы. Ими маркируют нужные молекулы, а затем на срез клетки накладывают чувствительный к радиоактивному излучению фотоматериал.

В результате на этом материале появляются затемненные места. Содержащиеся в объекте радиоактивные компоненты сами себя фотографируют — именно с учетом этого принципа было выбрано название метода.

Цитохимический метод

Для проведения цитохимического исследования необходимы специальные приборы, умеющие проводить количественную цитоспектрофотометрию. Этот способ дает возможность определить количество белка, содержание ДНК или РНК, уточнить локализацию интересующих элементов.

Иммуноцитохимический метод

С помощью иммуноцитохимии проводят качественный анализ белков в масштабах целостной клеточной системы. Средством получения результата служат флюоресцирующие красители. Подсвечивая антитела, выработанные организмом к одному из белков, они обеспечивают возможность досконально изучить подконтрольную структуру.

Экспериментальные методы изучения клетки

Любой экспериментальный метод основан на применении внешнего воздействия. Изменяя окружающие условия, ученые отслеживают изменения состоянии целой клетки или ее отдельных компонентов.

Средства, используемые для реализации экспериментальных методов, подразделяют на две группы:

- Средства комплексного воздействия, изменяющие метаболизм клетки в целом. В их роли могут выступать температура, уровень pH, осмотическое давление.

- Агенты точечного влияния, блокирующие или разрушающие отдельные звенья. Они могут разобщать дыхание, ингибировать транскрипцию, останавливать синтез белка.

В последние годы ученые все чаще прибегают к построению экспериментальных моделей, принудительно вживляя в исследуемый объект чужеродные элементы, производя замену ядра, выделяя отдельные структуры и заставляя их работать вне клетки.

Экспериментальные методы позволяют углублять общецитологические познания, более точно дифференцировать признаки, критерии, описывать структурные взаимодействия, процессы.

Сравнительно-цитологический метод изучения клетки

Суть заключается в сравнении и выявлении общих закономерностей клеточной организации различных живых организмов. Его основное назначение — выявление родственных отношений между различными видами клеток, отслеживание становления клеточных систем, механизмов интеграции.

Физико-химические методы исследования клеток

Особенности физико-химических исследований позволяют применять их для определения вязкости, поверхностного натяжения, эластичности, проницаемости клетки, исследования ее чувствительности к внешним воздействиям.

Метод меченых атомов

Этим способом уточняют места протекания каких-либо биохимических процессов в пределах клетки. Заменив радиоактивными изотопами один или несколько атомов клеточного элемента, наблюдают за его перемещениями, определяют локацию, следят за превращениями. В качестве основных средств здесь выступают изотопы углерода, фосфора, водорода.

Электрофорез

Способ воздействия электрофорезом основан на свойствах электрического тока, способного разделять смеси веществ. Обеспечив такое разделение, можно определить на только качественный, но и количественный состав клеточных компонентов.

Методы разделения клеток и их культивирования

К этой группе исследований проявляют повышенное внимание как медики, так и специалисты, занимающиеся разведением сельскохозяйственных культур. Причина проста: подобные способы позволяют изучить закономерности дифференцировки, трансформации, старения, адаптации, научиться изменять их. А значит, появляется возможность протестировать вакцину или новый лечебный препарат, вырастить ткань или орган, создать новую культуру.

Метод культуры клеток и тканей

Большинство способов изучения предполагает уничтожение клетки, разрушение структуры, выделение отдельных компонентов. Этот же способ, напротив, разработан для работы с живыми объектами. Для исследования интересующих направлений жизнедеятельности клетки инкубируют в специальные питательные среды, а затем выращивают из них ткани или многоклеточные организмы.

Из-за отсутствия регуляторного воздействия организма такой подход не позволяет воссоздать условия полноценной жизни. Но дает возможность отследить рост, движение, деление клеток, изучить их подверженность влиянию физических, химических факторов, получить гибриды.

Метод рекомбинантных ДНК

Этот метод относится к наработкам генной инженерии. Состоит в том, чтобы изъять из клетки ДНК, вживить в структурную основу вируса или бактерии, и тем самым получить возможность исследовать механизмы наследственности, процессы мутации. Практической целью экспериментов с ДНК является модификация генома организма, придание ему нужных признаков.

Источник