Развитие счётных машин

с древних времён

до наших дней

Можно подумать, будто счётная машина — это современное явление. Однако человечество стало изобретать устройства для счёта задолго до того, как появились первые компьютеры.

Самыми первыми человеческими помощниками в счёте были пальцы. С их помощью наши далёкие предки указывали друг другу, сколько охотников нужно, чтобы окружить и загнать зверя. Добыча тоже требовала счёта — нужно было определить, сколько мяса получат члены племени. Так что скоро пяти пальцев стало не хватать. Поэтому древние люди начали считать с помощью камешков и костей, раскладывая их на песке в неверном свете костра.

Однако со временем количество палочек росло, и скоро понадобились обозначения для десятков и сотен. Счёт был нужен, чтобы высчитывать срок появления на свет детей, вести учёт отёла скота и знать, когда взойдут посевы, чтобы предсказывать солнечные и лунные затмения. Также исследователи уверены, что важной вехой в развитии счёта стала торговля. Как объяснить, что пять шкур равны десяти корзинам мяса? Или тридцати мешкам овощей? Появилась необходимость в универсальных обозначениях, а человеческое мышление совершило восхождение к абстракции, обратившись к идее чисел как таковых.

Какие же инструменты помогали человечеству?

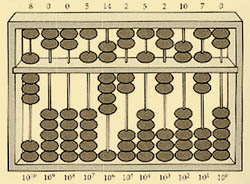

Древние люди делали зарубки на костях и камнях и носили эти палочки с собой, либо оставляли чёрточки на стенах жилищ. Одно из самых старинных устройств, которое не так уж далеко ушло от костей на полу пещеры — это, конечно, счёты. По сути они представляют собой те же кости (деревяшки, камушки), только нанизанные на спицы, которые закреплялись в раме.

Их близкий родственник — счётная доска абак, которая появилась в Вавилоне около пяти тысяч лет назад. Очевидно, что её появлению мы обязаны бурной вавилонской торговле. Если классические счёты, какими их знают в России, опираются на позиционную десятичную систему счисления, то вавилонский абак использовал шестидесятеричную. Такой оригинальный способ счёта происходит, как и большинство систем счисления, от пропорций человеческого тела — если говорить точнее, от числа фаланг пальцев на одной руке (не считая большого).

Вариации счётных досок были во всех древних культурах. В Японии они называются соробан, в Китае — суньпань. Римляне делали счёты из металла, передвигая костяшки в пазах металлической доски, а ацтеки — из кукурузных зёрен. Инки использовали для подсчёта зёрен «многоэтажное» устройство под названием юпана.

Самые первые помощники человечества в счете

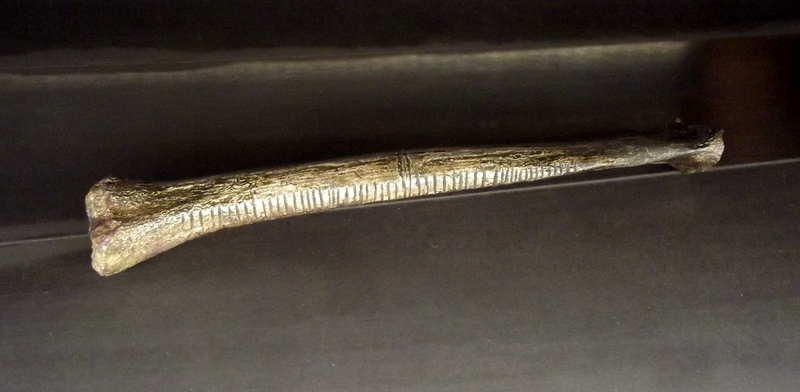

Кость с зарубками, обнаруженная в Дольни-Вестонице. Её возраст — почти 30 000 лет.

Древнеримский абак. Реконструкция

Японские дети собирают соробаны на заводе. 1949 г.

Однако люди всегда стремились упростить себе жизнь, создавая всё более сложные устройства, которые бы взяли необходимость считать на себя. С ростом городов и развитием промышленности потребность в них только увеличилась. В XVII столетии появились логарифмические таблицы и линейки. Шотландский математик Джон Непер изобрёл счётный прибор, известный как палочки Непера. Снискав на время большую популярность, палочки Непера, однако, вскоре были заброшены. А вот арифмометр оказался перспективнее. Изобретённый ещё в античности, в эпоху Просвещения он был переоткрыт и получил заслуженное признание. Ранее схему похожего на арифмометр механизма изображал Леонардо да Винчи, который, как обычно, опередил своё время: тогда его идея успеха не имела.

Как развивались счётные машины?

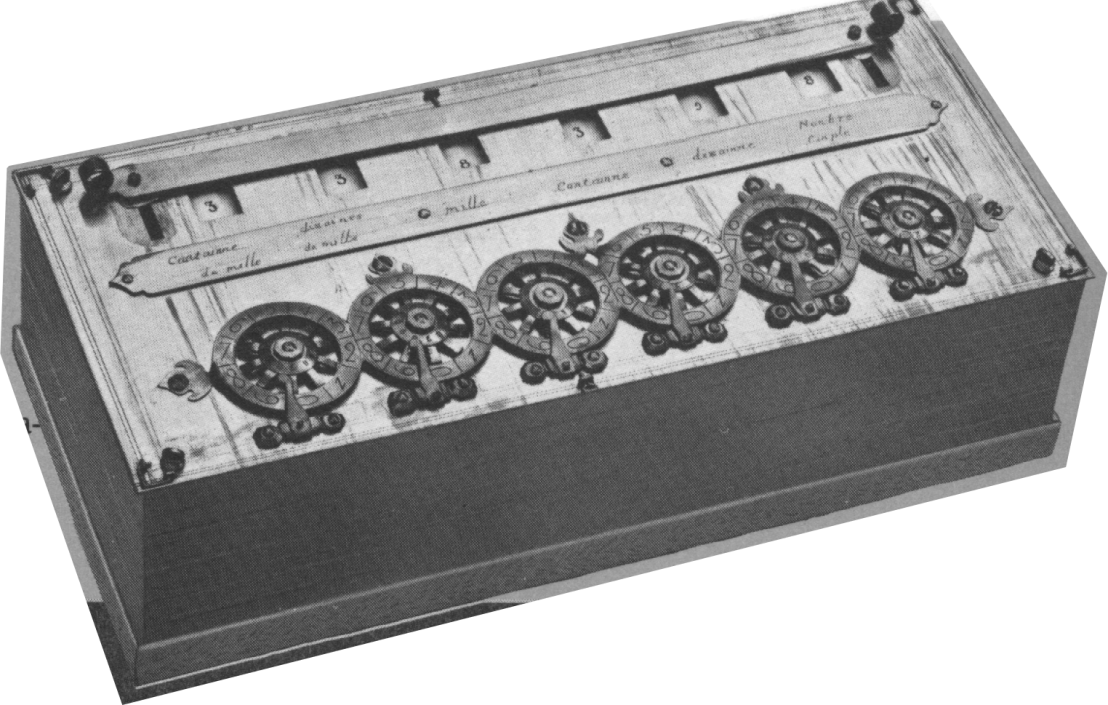

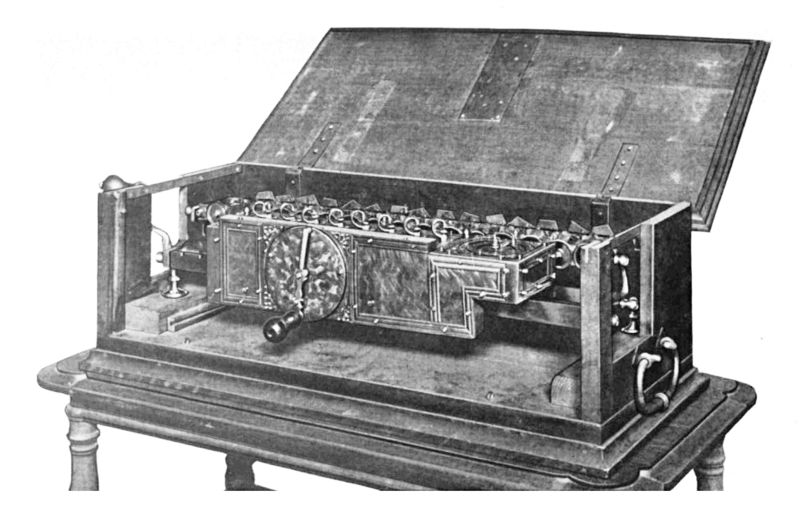

В общем виде счётная машина представляет собой устройство, работающее на зубчатых колёсах и цилиндрах, которое производит четыре основных математических действия. Записывающие счётные машины также могут автоматически фиксировать результаты на ленте. Принцип счёта основан на поразрядном сложении и сдвиге суммы частных произведений. Свои версии арифмометра создали Блез Паскаль, спроектировавший в 1646 году суммирующую машину «паскалина», и Готфрид Вильгельм Лейбниц: в его арифмометре была ручка, вращение которой ускоряло повторяющиеся операции.

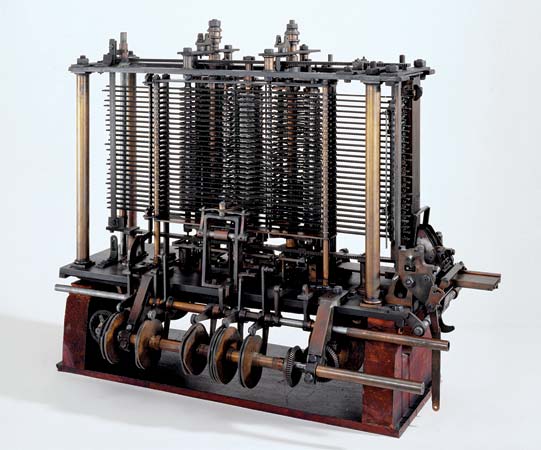

Также следует упомянуть вычислительную машину, разработанную Чарльзом Бэббиджем в XIX столетии. Она могла производить вычисления с точностью до двадцатого знака, подходила для операций с логарифмами и тригонометрическими функциями. Программа для неё была составлена Адой Лавлейс, первой женщиной-программистом, да и вообще первым программистом в мире. Именно ей принадлежат термины «цикл» и «рабочая ячейка».

Арифмометр Блеза Паскаля. 1642 г.

Арифмометр Лейбница. 1673 г.

Элемент аналитической машины Чарльза Бэббиджа. 1910 г.

Существовало множество моделей счётных машин. Например, карманный арифмометр Curta, выпущенный в 1948 году, был размером с человеческий кулак.

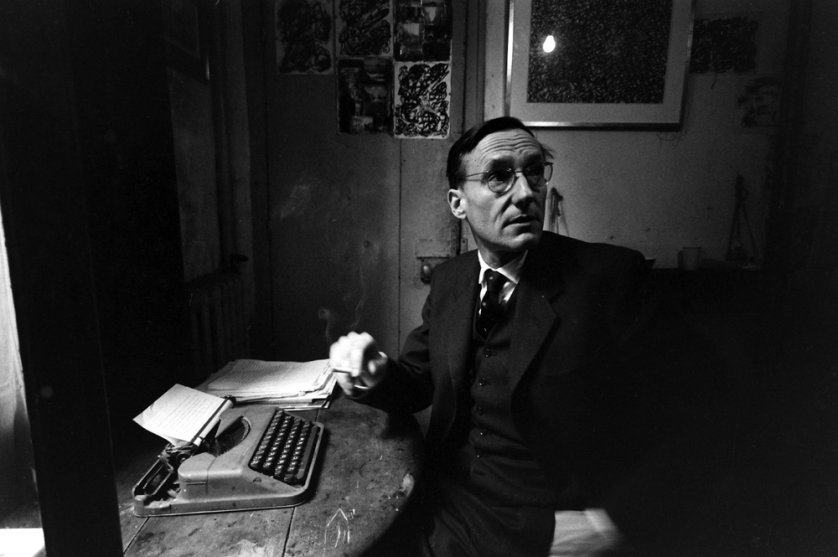

В конце XIX века изобретатель Уильям Берроуз запатентовал свой арифмометр и основал компанию по производству компьютерной техники Burroughs Corporation. Его сын продолжил дело, а вот внук, тоже Уильям Берроуз, интересовался литературой куда больше, чем вычислительными машинами, и стал одной из значимых фигур поколения битников.

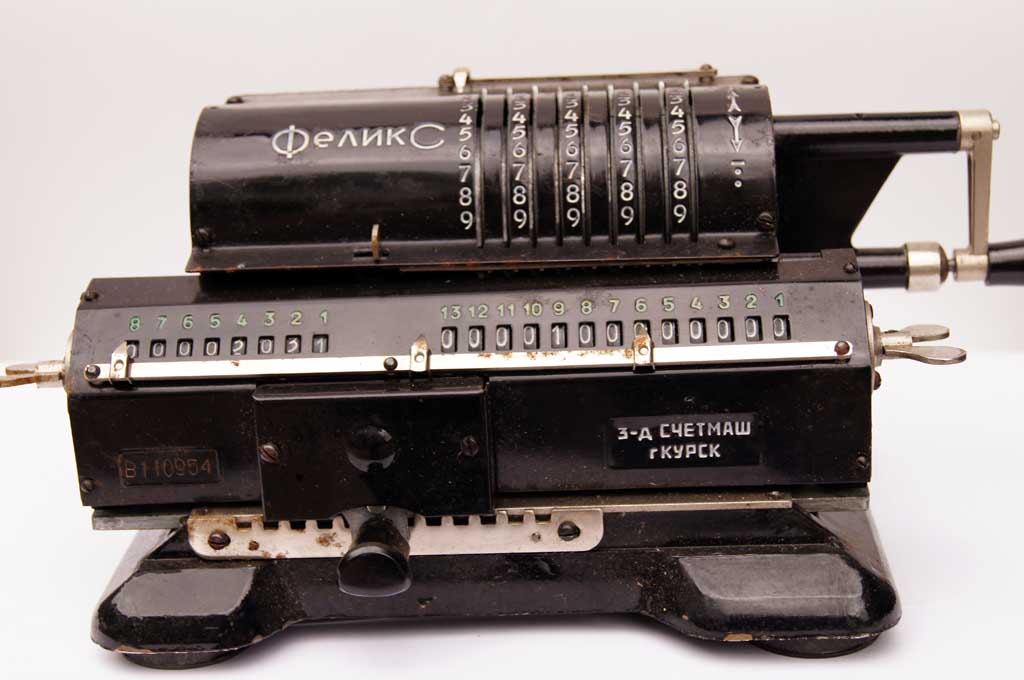

Арифмометры выпускали марки Facit и Mercedes (не тот, что выпускает автомобили: производитель офисной техники судился с автоконцерном за название, договорившись в результате о том, что у каждой компании своя сфера деятельности). А в СССР самым популярным арифмометром был названный в честь Дзержинского «Феликс», который выпускался заводом «Счётмаш» до 1978 года.

Обладая характерной для механических устройств красотой, арифмометры всё-таки имели существенные недостатки. Порядок действий всегда задавался вручную, поэтому результат счёта сильно зависел от внимательности оператора, которому требовалось нажимать на клавишу для выполнения каждого действия. Арифмометры имели хождение вплоть до второй половины ХХ века, когда их окончательно вытеснили электронные счётные устройства.

Лихтенштейнский карманный арифмометр Curta. 1948 г.

Советский арифмометр «Феликс»

Уильям Берроуз, который любил печатные машинки гораздо больше, чем счётные. 1959 г., Париж. Loomis Dean—Time & Life Pictures/Getty Images

Электронный прорыв

Настоящий прорыв в развитии вычислительной техники случился в 60-х годах ХХ века.

В 1957 году японская компания Casio выпустила первый полностью электронный калькулятор 14-А. Событие было эпохальным, потому что открыло новую эру в мире счёта, но жизнь офисных работников и инженеров эта модель не изменила, ведь весил калькулятор целых 140 кг.

Первым компактным, а значит, массовым, калькулятором стал Anita, выпущенный английской компанией Bell в 1961 году. Он работал на газоразрядных лампах и был оснащён клавишами ввода числа и множителя. С тех пор функции калькуляторов становились всё более серьёзными, а сами калькуляторы — всё более лёгкими и умными.

Например, в 1965 году появился первый настольный электронный калькулятор со встроенной памятью Casio 001. Весил он всего 17 килограмм, что по тем временам для машины, способной запоминать операции, было вовсе не много, а два года спустя появился первый настольный программируемый калькулятор Casio AL-1000.

Однако пользователям калькуляторов было и этого мало, ведь счётное устройство куда удобнее держать в руке и носить с собой. Так появились калькуляторы Sharp и Canon, которые весили менее килограмма.

«Электроника»

Жителям России особенно запомнились калькуляторы фирмы «Электроника»: шрифт, которым написано это слово, по сей день вызывает ностальгию у бывших советских граждан.

Вот ещё несколько эпохальных инноваций от японской марки Casio, которые существенно изменили представления о том, на что способны калькуляторы.

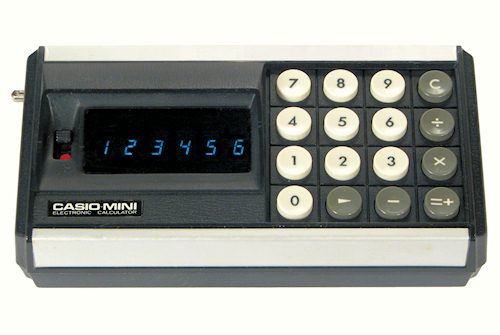

Появился карманный калькулятор Casio Mini, продажи которого побили все рекорды. А через некоторое время компания выпустила миниатюрную версию, Casio Mini Card, размером с кредитную карту.

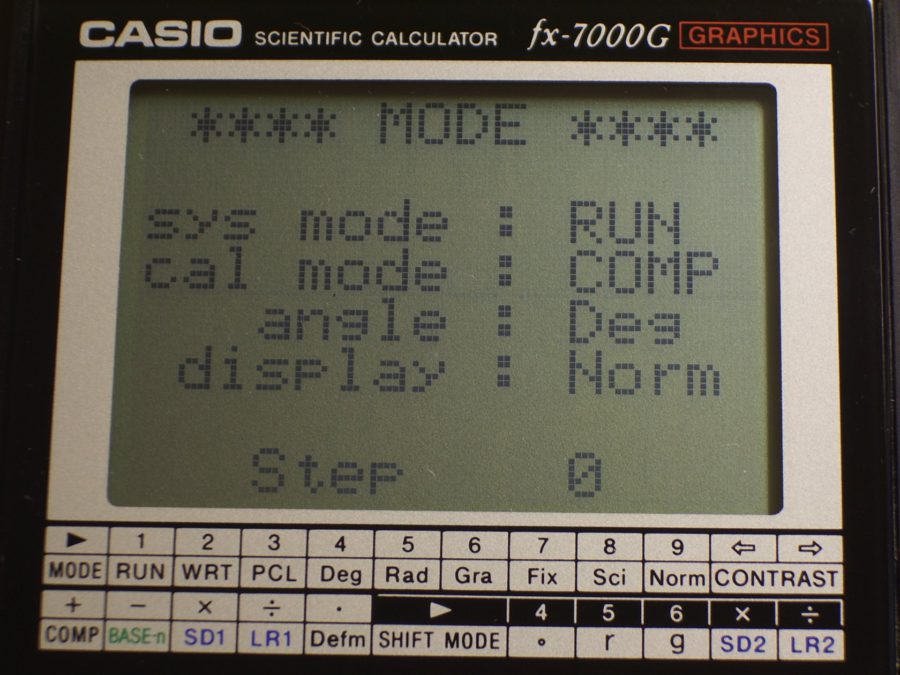

Компания выпустила калькулятор FX-7000G — первый в мире программируемый графический калькулятор, доступный широкой публике, с матричным дисплеем, имеющем разрешение 96×64 пикселя. Эта модель может отображать как встроенные графики, так и построенные пользователем. В дополнение к режиму графического отображения калькулятор имеет функцию программирования на языке Бейсик.

Пять лет спустя на прилавках появился калькулятор Casio CFX-9800G, в котором впервые появилась возможность делать графики в разных цветах. По сути, был добавлен цветной дисплей. В отличие от современных экранов, он был трёхцветным и работал на отражённом свете. Это дало возможность рисовать каждый график своим цветом, что делало графические отображения функций куда более наглядными.

Casio выпускает устройство CASIO ClassPad 300 — первый калькулятор с большим сенсорным экраном. Модель имела систему компьютерной алгебры (CAS), которая позволяет производить преобразования выражений в аналитической (символьной) форме.

появился калькулятор Casio FX-82ES с технологией Natural Display, позволяющий вводить выражения в естественном виде так, как они выглядят на бумаге. Например, вводить обыкновенные дроби, квадратные корни, экспоненты и логарифмы в виде, принятом в учебниках. В результате сокращается количество ошибок в вычислениях, время вычислений и повышается заинтересованность учеников.

Модель калькулятора Casio fx-CG20 PRIZM явилась развитием первой модели, выпущенной в 2010 году. В отличие от предшественников она имела полноцветный экран высокого разрешения. Модель, несмотря на экран с подсветкой, не потеряла в энергоэффективности и способна месяцами работать на одном комплекте батарей.

Сейчас калькуляторы не только стали компактными и лёгкими, но и освоили массу функций, которые могут быть полезны всем, кому требуются точные и сложные расчёты. Сейчас существуют научные калькуляторы, которым под силу производить вычисления с дробями, считать векторы и матрицы, совершать метрические преобразования и решать уравнения, графические калькуляторы, позволяющие создавать таблицы и строить графики по картинке, а также финансовые калькуляторы, которые справляются с расчётом облигаций и другими нуждами финансиста.

На сегодняшний день флагманская графическая модель — калькулятор Casio FX-CG50 с цветным экраном высокого разрешения, возможностью строить 3D графики, режимом программирования, а также поддержкой векторных и матричных вычислений.

Casio 001. 1965 г.

Casio Mini. 1972 г.

Дисплей калькулятора Casio fX-7000G. 1985 г.

Casio FX-CG50

Так счётное устройство прошло эволюцию от доски с костяшками до маленького мощного компьютера, сохранив, тем не менее, главное свойство — способность облегчать жизнь человеку, освобождая его разум для стратегических решений.

Источник

Все древние способы счета

История счётных устройств насчитывает много веков.

Древнейшим счетным инструментом, который сама природа предоставила в распоряжение человека, была его собственная рука. Для облегчения счета люди стали использовать пальцы сначала одной руки, затем обеих, а в некоторых племенах и пальцы ног.

30 тыс. лет до н.э. — обнаружена в раскопках так называемая «вестоницкая кость» с зарубками. Позволяет историкам предположить, что уже тогда наши предки были знакомы с зачатками счета.

В XVI веке приемы счета на пальцах описывались в учебниках.

Следующим шагом в развитии счета стало использование камешков или других предметов, а для запоминания чисел — зарубок на костях животных, узелков на веревках.

Раннему развитию письменного счета препятствовала сложность арифметических действий при существовавших в то время перемножениях чисел. Кроме того, писать умели немногие и отсутствовал учебный материал для письма — пергамент начал производиться примерно со II века до н.э., папирус был слишком дорог, а глиняные таблички неудобны в использовании. Эти обстоятельства объясняют появление специального счетного прибора — абака.

К V веку до н.э. абак получил широкое распространение в Египте, Греции, Риме. Он представлял собой доску с желобками, в которых по позиционному принципу размещали какие-нибудь предметы — камешки, косточки.

Позднее,Около 500 г. н.э., абак был усовершенствован и на свет появились счёты— устройства, состоящего из набора костяшек, нанизанных на стержни.

Подобный счетам инструмент был известен у всех народов. Древнегреческий абак (доска или «саламинская доска« по имени острова Саламин в Эгейском море) представлял собой посыпанную морским песком дощечку. На песке проходились бороздки, на которых камешками обозначались числа. Одна бороздка соответствовала единицам, другая — десяткам и т.д. Если в какой-то бороздке при счете набиралось более 10 камешков, их снимали и добавляли один камешек в следующем разряде.

Римляне усовершенствовали абак, перейдя от деревянных досок, песка и камешков к мраморным доскам с выточенными желобками и мраморными шариками.

Китайские счеты суан-пан состояли из деревянной рамки, разделнной на верхние и нижние секции. Палочки соотносятся с колонками, а бусинки с числами. У китайцев в основе счета лежала не десятка, а пятерка.

Она разделена на две части: в нижней части на каждом ряду располагаются по 5 косточек, в верхней части — по две. Таким образом, для того чтобы выставить на этих счетах число 6, ставили сначала косточку, соответствующую пятерке, и затем прибавляли одну в разряд единиц.

Суан-пан

У японцев это же устройство для счета носило название серобян.

На Руси долгое время считали по косточкам, раскладываемым в кучки. Примерно с XV века получил распространение«дощаный счет», завезенный, видимо, западными купцами вместе с ворванью и текстилем. «Дощаный счет» почти не отличался от обычных счетов и представлял собой рамку с укрепленными горизонтальными веревочками, на которые были нанизаны просверленные сливовые или вишневые косточки.

Примерно в VI в. н.э. в Индии сформировались весьма совершенные способы записи чисел и правила выполнения арифметических операций, называемые сейчас десятичной системой счисления.При записи числа, в котором отсутствует какой-либо разряд (например, 101 или 1204), индийцы вместо названия цифры говорили слово «пусто». При записи на месте «пустого» разряда ставили точку, а позднее рисовали кружок. Такой кружок назывался «сунья» — на языке хинди это означало «пустое место».

Арабские математики перевели это слово по смыслу на свой язык — они говорили «сифр». Современное слово «нуль» родилось сравнительно недавно — позднее, чем «цифра». Оно происходит от латинского слова «nihil» — «никакая».

Приблизительно в 850 году н.э. арабский ученый математик Мухаммед бен Муса ал-Хорезм (из города Хорезма на реке Аму-Дарья) написал книгу об общих правилах решения арифметических задач при помощи уравнений. Она называлась «Китаб ал-Джебр». Эта книга дала имя науке алгебре. Очень большую роль сыграла еще одна книга ал-Хорезми, в которой он подробно описал индийскую арифметику. Триста лет спустя (в 1120 году) эту книгу перевели на латинский язык, и она стала первым учебником «индийской» (то есть нашей современной) арифметики для всех европейских городов.

Мухаммеду бен Муса ал-Хорезму мы обязаны появлению термина «алгоритм«.

В конце XV века Леонардо да Винчи(1452-1519) создал эскиз 13-разрядного суммирующего устройства с десятизубными кольцами. Но рукописи да Винчи обнаружили лишь в 1967г., поэтому биография механических устройств ведется от суммирующей машины Паскаля.По его чертежам в наши дни американская фирма по производству компьютеров в целях рекламы построила работоспособную машину.

Источник