Возникновение автотрофного способа питания это какое направление эволюции

Гипотезы возникновения жизни на Земле:

- Креационизм (К. Линней): жизнь создана сверхъестественным существом (Богом) в результате акта творения.

- Гипотеза стационарного состояния: жизнь существовала всегда. Эта гипотеза была выдвинута Т. В. Прейером в 1880 г.

- Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни (Аристотель): основывается на идее многократного возникновения жизни из неживого вещества.

- Гипотеза панспермии (С. Аррениус): жизнь во Вселенной существует вечно. На Землю «семена» живого были занесены из космоса с метеоритами и космической пылью.

- Гипотеза исторического происхождения жизни путём биохимической эволюции (Опарина — Холдейна).

Этапы биохимической эволюции:

- Геохимическая эволюция планеты Земля, синтез простейших соединений, переход воды в жидкое состояние в результате постепенного охлаждения Земли. Эволюция атмосферы и гидросферы.

- Образование из неорганических соединений органических, их накопление в первичном океане в результате электромагнитного воздействия Солнца, электрических разрядов, космического излучения.

- Усложнение органических соединений, образование и выделение белковых структур из среды, образование водных комплексов и создание вокруг белков водной оболочки. Слияние комплексов и возникновение коацерватов, способных обмениваться веществом и энергией с окружающей средой.

- Поглощение коацерватами металлов.

- Образование гидрофобных липидных границ между коацерватами и внешней средой, что привело к возникновению полупроницаемых мембран, в результате была обеспечена стабильность функционирования коацервата.

- Выработка в ходе эволюции процессов саморегуляции и самовоспроизведения.

Основные ароморфозы в эволюции растений и животных

Ароморфозы у растений:

Появление автотрофного питания;

Способность к фотосинтезу;

Наличие специальных фотосинтетических пигментов;

Появление органоидов — хроматофоров;

Половое размножение;

Появление клеточной стенки из 2-х слоев: целлюлозного и пектинового;

Чередование полового и бесполого поколений;

Появление тканей;

Разделение тела на стебель и листообразные пластинки;

Появление половых органов — мужских (антеридии), женских (архегонии);

Появление корня;;

Возникновение оплодотворения, не связанного с водой;

Возникновение семени;

Появление шишки — видоизмененного побега;

Возникновение семенных зачатков;;

Возникновение хвои;;

Возникновение семенных зачатков, из которых после оплодотворения развиваются семена;

Возникновение двойного оплодотворения у цветковых растений;

Появление цветка;

Способность к опылению насекомыми.

Ароморфозы у животных:

Многоклеточность;

Лучевая симметрия;

Возникновение 2-х зародышевых листков (эктодермы, энтодермы);

Нервная система — диффузного типа;

Двусторонняя симметрия;

Появление 3-го зародышевого листка — мезодермы;

Появление первичной полости тела;

Появление вторичной полости тела (целом);

Дыхательная система — жабры;

Возникновение нервной системы — окологлоточное нервное кольцо и нервные стволы;

Расчленение тела на голову, грудь, брюшко;

Возникновение наружного хитинового скелета;;

Членистые конечности у насекомых;

Развитие с личиночной стадией (полное, неполное);

Возникновение хорды;

Дыхательная система — легкие развиваются как парные выпячивания задней части глотки;

Дифференциация мускулатуры;;

Парные конечности с шарнирными суставами;

Передний мозг четко разделен на 2 полушария;;

Крупные, богатые белком и желтком яйца;;

Внутреннее оплодотворение;

Постоянная температура тела птиц, млекопитающих;

Появление перьев у птиц;

Кровеносная система — полное разделение кругов кровообращения;

Тело покрыто волосяным покровом;

Появление желез в коже;

Появление наружного уха;

Появление коры головного мозга;

Появление четырехкамерного сердца.

Это конспект для 10-11 классов по теме «Гипотезы возникновения жизни. Ароморфозы». Выберите дальнейшее действие:

Источник

Главные направления эволюции

Главные направления эволюции

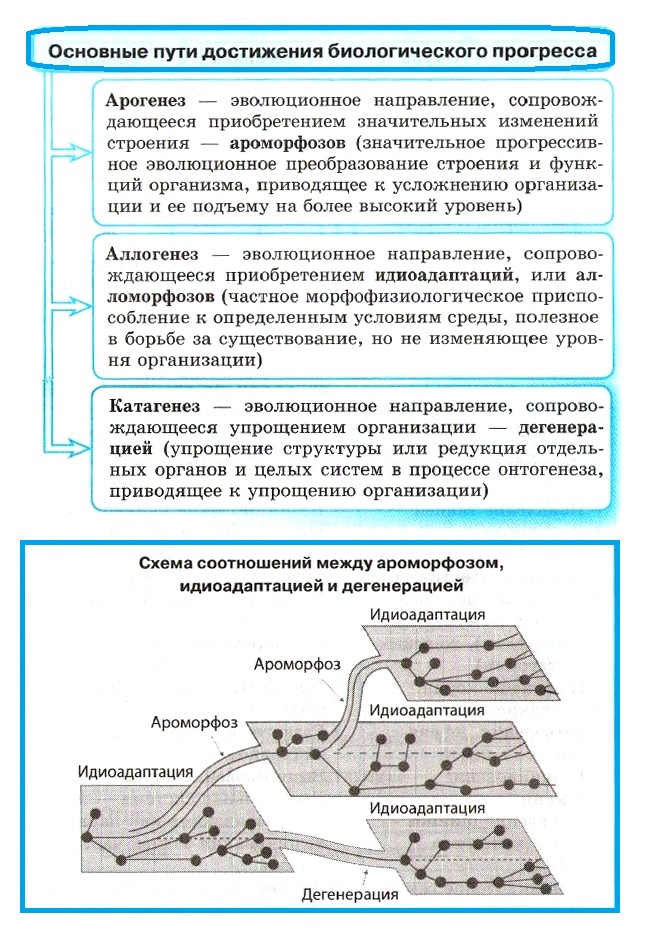

главные направления эволюции — биологический прогресс(Ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация ) и биологический регресс. Биологический прогресс (от лат. progressus — движение вперёд) – достижение данной группой организмов успеха в борьбе за существование, каким бы путём этот успех ни был достигнут (с упрощением или усложнением организации).

Биологический регресс (от лат. regressus — движение назад) – эволюционный упадок данной группы организмов, которая не смогла приспособиться к изменениям условий внешней среды|среды или не выдержала конкуренции с другими группами.

Критерии биологического прогресса:

увеличение численности особей|особей;

активное образование новых видов, популяций.

Всё это гарантирует видам дальнейшее развитие.

Критерии биологического регресса:

снижение численности особей|особей данного вида;

сужение ареала обитания, всё это влечёт к вымиранию группы организмов.

Пути достижения биологического прогресса:

(Слайд №

Общая дегенерация (катагенез).

Главные направления эволюции

Эволюция органического мира — длительный и сложный процесс, осуществляющийся на разных уровнях организации живой материи и протекающий в разных направлениях. Развитие живой природы происходило от низших форм, имеющих относительно простое строение, к всё|все более усложняющимся формам. Одновременно внутри отдельных групп организмов развивались специальные приспособления (адаптации), позволяющие им существовать в конкретных местообитаниях. Например, у многих водных животных появляются перепонки между пальцами, облегчающие плавание (тритоны, лягушки, утки, гуси, утконос и др.).

Анализируя историческое развитие органического мира и многочисленные конкретные адаптации, крупнейшие российские эволюционисты А. Н. Северцов и И. И. Шмальгаузен выделили три главных направления эволюции: ароморфоз, идеоадаптации и дегенерация.

Ароморфозом (или арогенезом) называют крупные эволюционные изменения, ведущие к общему усложнению строения и функций организмов и позволяющие последним занимать принципиально новые местообитания или существенным образом повышающие конкурентную способность организмов в существующих местообитаниях. Ароморфозы позволяют переходить в новые среды|среды обитания (то есть выходить в новые адаптационные зоны). Поэтому ароморфозы — сравнительно редкие явления в живом мире и носят принципиальный характер, оказывая большое влияние на дальнейшую эволюцию организмов.

Адаптационным уровнем или адаптивной зоной называется определённый тип местообитаний с характерными|характерными для него экологическими условиями или комплекс определённых адаптаций, свойственный той или иной группе организмов (общие условия жизни или сходные способы усвоения каких-то жизненно важных ресурсов). Например, адаптивной зоной птиц является освоение воздушного пространства, обеспечившее им защиту от многих хищников, новые способы охоты за летающими насекомыми (где у них нет конкурентов), быстрое передвижение в пространстве, возможности преодоления крупных препятствий, недоступных для других животных (реки|реки, моря|моря, горы|горы и т. п.), способность к дальним миграциям (перелёты) и т. п. Поэтому полет|полёт является крупным эволюционным приобретением (ароморфозом).

Наиболее яркими примерами ароморфозов могут служить многоклеточность и появление полового способа размножения. Многоклеточность способствовала появлению и специализации тканей, привела к усложнению морфологии и анатомии многих групп организмов, как растений, так и животных. Половое размножение существенно расширило адаптационные способности организмов (комбинативная изменчивость).

Ароморфозы обеспечили животным более эффективные способы питания и повысили эффективность обмена веществ — например, появление челюстей|челюстей у животных позволило перейти от пассивного питания к активному; освобождение пищеварительного канала от кожно-мускульного мешка и появление в нём выводного отверстия принципиально улучшило эффективность усвоения пищи|пищи за счёт специализации разных его отделов (появление желудка, отделов кишки, пищеварительных желёз, быстрый вывод ненужных продуктов). Это существенно повысило возможности выживания организмов даже в местах с малым содержанием питательных ресурсов.

Крупнейшим ароморфозом в эволюции животных стала теплокровность, резко активировавшая интенсивность и эффективность обмена веществ у организмов и повысившая их выживаемость в местообитаниях с низкой или резко меняющейся температурой.

В качестве примеров ароморфозов в животном мире можно вспомнить также образование внутренней полости организмов (первичной и вторичной), появление скелета (внутреннего или внешнего), развитие нервной системы и особенно усложнение строения и функций головного мозга (появление сложных рефлексов, обучаемости, мышления, второй сигнальной системы у человека и т. д.) и многие другие примеры.

У растений крупными ароморфозами являются: появление проводящей системы, связавшей разные части растения в единое целое; образование побега — жизненно важного органа|органа, обеспечившего растениям все стороны жизнедеятельности и воспроизводства; формирование семени|семени — органа|органа воспроизводства, возникающего половым путём, развитие и созревание которого обеспечивается ресурсами всего материнского организма (дерева, кустарника или иной жизненной формы растений) и который имеет хорошо защищённый тканями семени|семени зародыш (голосеменные и покрытосеменные растения); появление цветка, повысившего эффективность опыления, уменьшившего зависимость опыления и оплодотворения от воды|воды и обеспечившего защиту яйцеклетки.

У бактерий ароморфозом можно считать появление автотрофного способа питания (фототрофного и литотрофного или хемосинтетического), позволившего им занять новую адаптационную зону — местообитания, полностью лишённые органических источников питания или имеющие дефицит таковых. У бактерий и грибов к ароморфозам можно отнести способность образовывать те или иные биологически активные соединения (антибиотики, токсины, ростовые вещества и т. п.), существенно повышающие их конкурентную способность.

Арогенез может происходить и на межвидовом (или биоценотическом) уровне при взаимодействии организмов разного систематического положения. Например, появление перекрёстного опыления и привлечение для этого насекомых и птиц можно рассматривать как ароморфоз. Крупными биоценотическими ароморфозами являются: формирование микориз (симбиоз грибов и корней растений) и лишайников (объединение грибов и водорослей). Эти типы ассоциаций позволили симбионтам обитать в таких местах, где порознь они никогда бы не поселились (на бедных почвах, на скалах и т. п.). Особенно знаменателен союз грибов и водорослей, приведший к появлению новой симбиотической формы жизни — лишайников, которые морфологически очень похожи на единый организм, напоминающий растения. Крупнейшим ароморфозом этого типа является эукариотическая клетка,, состоящая из разных организмов (прокариот), полностью потерявших свою индивидуальность и превратившихся в органеллы. Эукариотическая клетка обладает более активным и экономичным обменом веществ по сравнению с прокариотической и обеспечила появление и эволюцию царств грибов, растений и животных.

Ароморфозы — это крупные события в эволюции органического мира, и они сохраняются в популяциях и в дальнейшем развитии приводят к появлению новых крупных групп организмов и таксонов высокого ранга — порядков (отрядов), классов, типов (отделов).

Предполагается, что ароморфоз наиболее вероятен у исходно примитивных или мало|мало специализированных форм организмов, так как они легче переносят изменения окружающей среды|среды и им проще освоиться в новых средах|средах обитания. Специализированные формы, приспособленные к определённым, часто достаточно узко ограниченным условиям жизни, обычно погибают при резком изменении таких условий. Именно поэтому в природе, наряду с высокоорганизованными и специализированными формами жизни, сосуществует большое число сравнительно примитивных организмов (бактерий, грибов, беспозвоночных и прочих), прекрасно адаптировавшихся в новых условиях и очень устойчивых. Такова логика эволюционного процесса.

Общая дегенерация, или катагенез

Это форма эволюционного процесса, приводящая к упрощению организации в связи с переходом организмов к паразитизму или сидячему образу жизни. При этом может происходить упрощение или исчезновение ряда органов|органов и тканей, связанных с новым образом жизни. Но сама группа организмов, вступивших на этот путь, может процветать в новых условиях, избежав контакта со своими главными конкурентами. Поэтому дегенерацию не следует путать с регрессом (см. соответствующий раздел).

Примером дегенерации может служить переход многих организмов к паразитизму. Это защитная реакция, происходящая в условиях жёсткой борьбы за существование в природе и распространённая широко у грибов, паразитических червей, бактерий и ряда других организмов. Приспособившись к паразитизму, эти организмы занимают новую адаптационную зону, лишённую их конкурентов, не способных жить в другом организме (то есть уходят под защиту своих хозяев). Это существенно сокращает для паразитов круг их взаимодействий как с другими организмами, так и с абиотическими факторами среды|среды, а также упрощает способы добывания пищи|пищи. Вследствие этих явлений у паразитов появляется новое качество — устойчивость к внутренней среде хозяина и его защитным механизмам, но теряются (дегенерируют) многие старые признаки, ставшие не нужными в новых условиях. Грибы и бактерии, например, утрачивают многие свои ферменты и антибиотики или токсины, которые обеспечивали им выживание и питание при сапротрофном существовании. Паразитические черви теряют органы|органы зрения, а в ряде случаев и органы|органы пищеварения (например, цепни|цепни из типа плоских червей), переходя к осмотрофному способу питания (всасывание через наружные покровы|покровы тела|тела). У паразитических растений нередко теряется способность к фотосинтезу и исчезают фотосинтетические пигменты и даже листья, а корни начинают выполнять функции присосок.

Перейдя к паразитическому способу существования и избавившись от конкурентов, такие организмы часто становятся многочисленными и процветающими группами, вызывая частые эпидемии на обширных территориях.

Мы рассмотрели дегенерацию на примере паразитизма. Но эти явления можно наблюдать и при многих других изменениях условий жизни — переходе от активного к оседлому образу жизни, обитании в экстремальных условиях и «т.п. Вспомните исчезновение листьев и превращение их в колючки у кактусов, живущих в пустынях; утрату зрения у животных, обитающих под землёй или в тёмных пещерах, потерю способности к полёту у ряда птиц и вызванную этим утрату киля, редукцию задних конечностей у китообразных и т. п.

Идиоадаптации, или аллогенез

Это конкретные адаптации к определённым специфическим условиям обитания, образующимся в пределах одной и той же адаптационной зоны. Идиоадаптации проявляются как при арогенезе, так и при дегенерации. Это частные приспособления, не меняющие существенно уровня организации организмов, достигнутого в процессе эволюции, но заметно облегчающие их выживание именно в данных местообитаниях.

Например, если цветок мы можем рассматривать как крупнейший ароморфоз в эволюции растительного мира, то формы и размеры цветка определяются уже теми реальными условиями, в которых существуют те или иные виды растений, или их систематическим положением.

То же касается, например, птиц. Крыло|Крыло — это ароморфоз. Форма крыльев, способы полёта (парящий|парящий, маховотолчковый) — серия идиоадаптаций, не меняющая принципиально морфологической или анатомической организации птиц. К идиоадаптациям можно отнести покровительственную окраску, широко распространённую в мире животных. Поэтому идиоадаптации нередко рассматривают как признаки низших таксономических категорий — подвидов, видов, реже родов|родов или семейств.

Соотношение различных направлений в эволюции

Эволюционный процесс происходит непрерывно, и основные его направления могут меняться со временем.

Ароморфозы или общая дегенерация, как редкие процессы в эволюции, приводят к повышению или понижению морфолого-физиологической организации организмов и занятию ими более высокой или низкой адаптивной зоны. Внутри этих адаптивных зон начинают активно развиваться частные приспособления (идиоадаптации), обеспечивающие более тонкое приспособление организмов к конкретным местообитаниям. Например, появление большой группы микоризообразующих грибов позволяет им занять новую адаптационную зону, связанную с большой группой новых для грибов и растений местообитаний. Это биоценотический ароморфоз, сопровождающийся далее серией частных приспособлений (идиоадаптаций) — расселением разных видов грибов по разным растениям-хозяевам (подберёзовики, подосиновики, боровики и т. д.).

В процессе эволюции биологический прогресс может сменяться регрессом, ароморфозы — общей дегенерацией, и всё|все это сопровождается новыми идиоадаптациями. Каждый ароморфоз и каждая дегенерация вызывают расселение организмов по новым средам|средам обитания, реализуемое через идиоадаптации. Таково соотношение этих направлений эволюционного процесса. На основе данных эволюционных преобразований организмы занимают новые экологические ниши и заселяют новые местообитания, то есть происходит их активная адаптивная радиация. Например, выход позвоночных животных на сушу|сушу (ароморфоз) вызвал их адаптивную радиацию и привёл к формированию многих таксономических и экологических групп (хищники, травоядные, грызуны, насекомоядные и т. п.) и новых таксонов (амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие).

Общая характеристика направлений эволюции по изменению уровня организации и характеру процветания вида.Конвергенция и дивергенция

Анализ механизма видообразования показывает, что результатом этого процесса является появление одного или нескольких (двух, трёх и более) близких видов.

Рассматривая эволюцию в целом, можно увидеть, что результатом её является всё|все многообразие организмов, живущих на Земле. Поэтому, основываясь на результатах эволюционного процесса, можно выделить два вида эволюции — микроэволюцию и макроэволюцию.

Микроэволюция — совокупность процессов видообразования, при которых из одного вида возникают новые (один или несколько) видов организмов.

Микроэволюция представляет собой как бы «элементарный акт эволюции», сопровождающийся появлением небольшого количества видов из одного исходного вида.

Примером микроэволюционных процессов является возникновение двух рас ночной бабочки Берёзовая пяденица, разных видов вьюрков на Галапагосских островах, прибрежных видов чаек|чаёк на побережье Северного Ледовитого океана (от Норвегии до Аляски) и т. д.

Выведение породы «белая украинская свинья» может служить примером микроэволюции, реализуемой человеком.

Таким образом, результатом микроэволюции является появление новых видов из исходного вида, которое осуществляется за счёт дивергенции.

Дивергенция — это процесс расхождения признаков, в результате которого появляются новые виды или возникшие в процессе эволюции виды отличаются друг от друга различными признаками за счёт приспособления этих видов к разным условиям существования.

Макроэволюция — совокупность всех эволюционных процессов, в результате которых возникло всё|все многообразие органического мира; эти процессы идут не только на уровне вида, но и на уровне рода|рода, семейства, класса и т. д.

Результатом макроэволюции является всё|все многообразие современного органического мира, которое возникло как за счёт дивергенции, так и за счёт конвергенции (схождения признаков).

Виды, возникшие из разных групп организмов (например, классов), могут быть конвергентными, т. е. наряду с определёнными различиями они имеют общие признаки, связанные с приспособленностью к одной среде обитания. Примером конвергентных видов являются акула, кит и ихтиозавр (ископаемое пре

мыкающееся). Эти виды имеют рыбообразную форму, плавники, так как приспособлены к водной среде. Другим примером конвергентных организмов являются бабочки, птицы и летучие мыши, так как они имеют крылья и приспособлены к воздушно-наземному образу жизни.

Следовательно, при протекании макроэволюции возможны и дивергенция, и конвергенция.

В течение длительного исторического развития макроэволюция приводила к резкому изменению органического мира в целом. Так, современный органический мир значительно отличается от такового для протерозойской или мезозойской эр.

Пути и направления эволюции

Как было отмечено выше, эволюция осуществляется двумя способами — дивергентным и конвергентным, и в результате этих процессов возникают различные виды как по уровню их организации, так и по характеру приспособления к средам|средам обитания. Поэтому различают три пути эволюции по характеру изменения уровня организации возникающих организмов: идиоадаптация, ароморфоз и дегенерация.

1. Ароморфоз (арогенез) — путь эволюции, при котором уровень организации организмов по сравнению с исходными формами повышается.

К ароморфозам относятся: возникновение фотосинтезирующих организмов из гетеротрофов; появление многоклеточных организмов из одноклеточных; возникновение псилофитов из водорослей; появление покрытосеменных с наличием двойного оплодотворения и новых оболочек у семени|семени из голосеменных; возникновение организмов, способных вскармливать своих детёнышей молоком, и т. д.

2. Идиоадаптация (аллогенез) — путь эволюции, при котором появляются новые виды, по уровню организации не отличающиеся от исходных видов.

Возникшие при идиоадаптациях виды отличаются от исходных признаками, позволяющими нормально существовать в различных условиях обитания. К идиоадаптации можно отнести появление разных видов вьюрков на Галапагосских островах, различных грызунов, живущих в разных условиях (зайцы, белки|белки, суслики, мышевидные грызуны), и другие примеры.

3. Дегенерация (катагенез) — путь эволюции, при котором общий уровень вновь возникших организмов понижается.

Примером дегенерации является возникновение класса паразитических червей — лентецов, которые имеют примитивное строение, но сильно развитую|развитую половую систему; лентецы произошли от свободно живущих плоских червей, которые имеют довольно сложное строение. Причиной дегенерации является упрощение в добывании пищи|пищи, но усложнение реализации процессов размножения; как правило, дегенерация наблюдается при переходе свободно живущих форм к паразитическому образу жизни.

В некоторых источниках пути эволюции называют направлениями. В этом случае необходимо указывать: направления эволюции по характеру изменения уровня организации, так как существуют направления эволюции по характеру процветания. По данному признаку различают два направления — биологический прогресс и биологический регресс.

Биологический прогресс — это такое направление эволюции, при котором увеличивается число популяций, подвидов и расширяется ареал (территория обитания), при этом данная группа организмов находится в состоянии постоянного видообразования.

В настоящее время в состоянии биологического прогресса находятся млекопитающие, членистоногие (из животных), покрытосеменные (из растений). Биологический прогресс не означает повышения уровня организации организмов, но и не исключает его.

Биологический регресс — направление эволюции, при котором уменьшаются ареал и численность организмов, замедляются темпы видообразования (уменьшается число популяций, подвидов, видов).

В настоящее время в состоянии биологического регресса находятся пресмыкающиеся, земноводные (из животных), папоротникообразные (из растений). При этом большое влияние на состояние прогресса или регресса организмов оказывает деятельность человека. Так, многие виды животных вымерли из-за воздействия человека (например, тюлень Стеллерова корова, туры|туры и т. д.).

Приспособленность организмов к условиям среды|среды, её виды и относительность

Первое научно обоснованное определение вида дал Ч. Дарвин. В настоящее время это понятие уточнено с позиций всех современных теорий, в том числе и с генетической позиции. В современной интерпретации формулировка понятия «вид» такова:

Вид — это совокупность всех особей|особей, обладающих одинаковыми наследственными морфологическими и физиологическими признаками, способных свободно скрещиваться и давать нормальное плодовитое потомство, имеющих одинаковый геном|геном, одинаковое происхождение, занимающих определённый жизненный ареал и приспособленных к условиям существования в нём.

Критерии вида и его экологическая характеристика будут рассмотрены далее. В данном подразделе приведём механизм видообразования.

В пределах популяций у различных особей|особей этих популяций за счёт мутационной (наследственной) изменчивости возникают различные признаки, поэтому всё|все особи данной популяции имеют определённые отличия друг от друга.

Признаки, появляющиеся у отдельных особей|особей, могут быть либо полезными, либо вредными для этого организма в условиях данной среды|среды обитания. В процессе жизнедеятельности, как правило, выживают те особи, которые более приспособлены к данной среде обитания. У особей|особей разных популяций эти признаки будут различны особенно в случае, когда условия сред их обитания будут сильно отличаться.

С течением времени признаки, отличающие особей|особей одной популяции от другой, накапливаются, и различия между ними становятся всё|все более и более значительными. В результате этих процессов из одного исходного вида возникает несколько подвидов (их число таково, сколько было популяций вида, живущих в разных условиях среды|среды, — 2, 3 и т. д.).

В случае, если разные популяции, находящиеся в разных условиях существования, достаточно сильно изолированы друг от друга, то смешивания признаков из-за гибридизации особей|особей не происходит. Различия между особями разных популяций становятся столь значительными, что можно констатировать возникновение новых видов (их особи уже не скрещиваются и не дают полноценного плодовитого потомства).

В процессе видообразования возникают новые виды, которые оказываются хорошо приспособленными к условиям своего существования, что всегда удивляло и восхищало человека, а религиозных людей заставляло восхищаться «мудростью творца». Рассмотрим сущность явления приспособленности, а также относительность приспособленности.

Приспособленностью называют определённые признаки организмов, позволяющие ему выжить в данных конкретных условиях среды|среды обитания.

Ярким примером приспособленности является белая окраска зайца-беляка в зимний период. Эта окраска делает его незаметным на фоне белого снежного покрова|покрова.

В процессе эволюции у многих организмов выработались признаки, благодаря которым они очень хорошо приспособились к среде своего обитания. Эволюционная теория вскрыла причину и механизм возникновения приспособленности организма к условиям среды|среды своего обитания, показало материалистическую сущность этого процесса.

Причиной появления приспособлений к условиям среды|среды обитания является наследственная изменчивость, возникающая под влиянием условий окружающей среды|среды.

Возникшие мутации в случае их полезности закрепляются в потомстве за счёт лучшего выживания особей|особей, обладающих этими признаками.

Классический пример возникновения приспособленности у организмов к среде обитания был показан в трудах Ч. Дарвина.

В Англии обитает ночная бабочка Берёзовая пяденица, имеющая светло-жёлтую окраску. На фоне светлого ствола берёзы эти бабочки незаметны, поэтому большинство из них сохраняются, поскольку незаметны для птиц.

Если берёзы растут в районе предприятия, выделяющего копоть, то их стволы темнеют. На их фоне светлоокрашенные бабочки становятся заметными, поэтому легко поедаются птицами. В процессе длительного временного|временного существования вида этих бабочек, за счёт мутаций появились формы с тёмной окраской. Темноокрашенные формы в новых условиях лучше выживали, чем светлоокрашенные. Так, в Англии возникли два подвида бабочек-пядениц (светло- и темноокрашенные формы).

Реконструкция производства и улучшение технологии с учётом требований экологии привели к тому, что предприятия перестали выделять копоть и изменять окраску стволов берёз. Это привело к тому, что темноокрашенные формы для новых условий стали не приспособлены, и признак, приобретённый ими, стал не только не полезным, а даже вредным. На этом основании можно сделать вывод о том, что приспособленность организмов относительна: сильное, даже кратковременное, изменение условий среды|среды может организм, приспособленный к среде обитания, превратить в неприспособленный: например, заяц-беляк при слишком раннем сходе снежного покрова|покрова будет сильнее заметен|заметён на фоне тёмного поля|поля, чем если бы он был окрашен в «летний» (серый) цвет.

Существует несколько разновидностей приспособленности организмов. Рассмотрим некоторые из них.

1. Покровительственная окраска — окрас, позволяющий организму быть незаметным на фоне окружающей среды|среды.

Примеры: зелёная окраска тли на фоне зелёных листьев капусты; тёмная окраска спины|спины рыбы на тёмном фоне при взгляде сверху и светлая окраска брюха на светлом фоне при взгляде снизу; рыбы, живущие в зарослях водной растительности, имеют полосатую окраску (щука) и т.д.

2. Мимикрия и маскировка.

Мимикрия состоит в том, что организм по форме похож на другой организм. Примером мимикрии является муха осовидка, форма её тела|тела напоминает осу и этим предостерегает об опасности, которой нет, так как эта муха не имеет жала.

Маскировка состоит в том, что организм приобретает форму какого-то предмета окружающей среды|среды и становится незаметным.

Примером могут служить палочники — насекомые, по форме напоминающие обломки стеблей|стеблей растений; есть насекомые, имеющие листообразную форму и т. д.

3. Предупреждающая окраска — яркая окраска, предупреждающая об опасности. Примеры: окраска ядовитых божьих коровок, пчёл, ос, шмелей и т.д.

4. Особые приспособления растений для реализации процессов опыления. Ветроопыляемые растения имеют длинные, свисающие тычинки, удлинённые, торчащие в разные стороны|стороны рыльца пестиков с приспособлениями для улавливания пыльцы и другие формы. Насекомоопыляемые растения имеют соцветия, яркую краску и экзотические формы цветка для привлечения определённого вида насекомого, с помощью которого реализуется опыление.

5. Особые формы поведения животных — угрожающие позы порой|порой безобидных, а иногда и опасных рептилий, зарывание страусом головы|головы в песок и т. д.

Подводя итог, можно отметить, что благодаря накоплению различий, возникающих за счёт мутаций, возможно образование новых видов, приспособленных к среде своего обитания, но эта приспособленность относительна, так как изменение условий приводит к утере приспособленности организма к данной среде.

Видео по теме : Главные направления эволюции

Главные направления эволюции

Вопросы происхождения жизни и её развития с древних времён озадачивали учёных. Люди всегда стремились приблизиться к этим тайнам, сделав мир, таким образом, более понятным и предсказуемым. Многие века|века господствовала точка зрения о божественном начале Вселенной|Вселённой и жизни. Теория эволюции же завоевала почётное место главной и наиболее вероятной версии развития всего живого на нашей планете относительно недавно. Основные положения её сформулировал Чарльз Дарвин в середине XIX века. Последовавшее за этим столетие подарило миру массу открытий в области генетики и биологии, которые сделали возможным доказать справедливость учения Дарвина, расширить его, объединить с новыми данными. Так появилась синтетическая теория эволюции. Она вобрала в себя всё|все идеи знаменитого исследователя и результаты научных изысканий в различных областях от генетики до экологии.

От особи до класса

Биологическая эволюция представляет собой историческое развитие организмов, основанное на уникальных процессах функционирования генетической информации в определённых условиях окружающей среды|среды.

Начальный этап всех преобразований, в итоге приводящий к появлению нового вида, — это микроэволюция. Такие изменения с течением времени накапливаются и заканчиваются формированием нового более высокого уровня организации живых существ: рода|рода, семейства, класса. Образование надвидовых структур принято называть макроэволюцией.

Оба уровня в основе своей протекают одинаково. Движущими силами и микро-, и макроизменений являются естественный отбор, изоляция, наследственность, изме

Источник