Методы убоя птицы и состав линии

Методы убоя птицы и состав линии

Особенности убоя и переработки птицы

Технология убоя птицы вручную

Автоматическая линия убоя птицы

Видео: как работает линия убоя птицы

Особенности убоя и переработки птицы

Подготовка птицы к убою

Нужно очистить органы пищеварения. За сутки до убоя птицу перестают кормить, не лишая при этом доступа к питьевой воде. Для более быстрой и полной очистки пищеварительного тракта можно давать слабительные препараты или предварительно добавить в рацион птицы пшеничные отруби, ржаную муку.

Если кишечник будет очищен недостаточно хорошо, после убоя птичий зоб может посинеть, а внутренний жир окрашивается в зеленоватый цвет.

Соблюдение технологии убоя птицы позволяет получить более качественный продукт с привлекательным товарным видом.

Технология убоя птицы вручную

Убой домашней птицы приходится выполнять вручную. Он состоит из нескольких последовательных этапов.

1) Оглушение. Если птицу не оглушить, то при забое происходит резкое сокращение мышц, приток крови к ним, вследствие чего значительная часть крови задерживается в организме птицы, мясо становится влажным и плохо хранится.

механическое — удар в лобную часть головы твердым предметом, но не слишком сильный, чтобы не наступила смерть. Иногда бывает сложно рассчитать силу удара.

электрическое — для этого используется специализированный аппарат либо погружение птицы в воду, в которой размещен контакт электрического тока. Минус в том, что некоторый процент птиц гибнет и во время такого оглушения.

с помощью углекислого газа — птиц 2-3 минуты помещают в камеру с высокой концентрацией углекислого газа.

2) Убой птицы. Производится не позднее 30 секунд после оглушения.

наружный способ — перерезаются яремная вена и сонная артерия, это позволяет удалить 2/3 всей крови.

внутренний способ — острыми ножницами, введенными в ротовую полость, перерезают сосуды над языком, в задней части неба. Этот метод сложнее и обескровливание происходит хуже.

3) Обескровливание. Нормой считается, если масса выведенной крови составляет 4-5% от живого веса птицы. Продолжительность обескровливания длится 1.5-3 минуты. Если в мышцах осталось много крови, на тушке наблюдаются красные пятна.

4) Тепловая обработка (ошпаривание). Цель — понизить степень удерживание пера в коже. Для этого используется вода с температурой от +55°С.

5) Ощипывание. Как можно более тщательно удаляются перья.

6) Охлаждение. Это предотвращает приток капиллярной крови к коже и образование кровяных пятен. Достаточно 10 минут продержать тушку охлажденной до +2-3°С воде.

7) Потрошение. Бывает нескольких типов.

полупотрошение — удаляется кишечник, клоака, содержимое зоба (через разрез шеи). Тушка обмывается водой, очищается клюв и ротовая полость. Полупотрошенные тушки не очень устойчивы в хранении.

потрошение — отделяются ноги до предплюсневого сустава, изымаются и сортируются внутренние органы, отделяется голова, трахея, зоб и пищевод, легкие, шея.

глубокая переработка — потрошеную тушку полностью разделывают по категориям: окорочек, филе, голень, крыло и т.д.

8) Сортировка, упаковка, охлаждение/замораживание.

Убой домашней птицы в целом не сильно отличается от автоматизированного.

Автоматическая линия убоя птицы

Специализированный цех убоя птицы очень эффективен и требует минимального контроля со стороны человека. Стандартный цикл автоматизированной линии убоя птицы состоит из таких этапов (в разных цехах возможны некоторые вариации):

подвешивание вниз головой

обескровливание (собранная кровь проходит термообработку в течение 30 минут и используется для корма птиц и животных)

ванна тепловой обработки

Небольшой цех убоя птицы обеспечивает производительность не менее 3 тысяч голов в час, более крупные — около 20 тысяч голов в час и выше.

Источник

Убой и обескровливание птицы

Убой и обескровливание птицы

Убой птицы – ответственная технологическая операция, целью которой является не только убить птицу, но и добиться полного обескровливания тушки в минимально возможный срок. Степень обескровливания птицы определяет товарный вид тушек и длительность последующего их хранения. Полное и быстрое обескровливание птицы после убоя достигается при перерезке основных кровеносных сосудов в области соединения головы и шеи. У плохо обескровленных тушек наблюдается частичное или полное покраснение тканей, особенно заметное на крыльях. Кроме того, кровь, оставшаяся в кровеносных сосудах, служит благоприятной средой для размножения и развития болезнетворных микроорганизмов.

Для правильного выполнения операции по убою птицы необходимы знания анатомо-топографического расположения кровеносных сосудов в области головы и шеи птицы разных видов и определение наиболее рационального доступа к этим сосудам.

Анатомо-топографическое расположение кровеносных сосудов в области головы и шеи птицы. На боковой поверхности шеи птицы, с правой и левой стороны, под кожей и фасцией лежит ярёмная вена, которая сопровождается нервом и нисходящей артерией. Диаметр вены от 2 до 4 мм, нисходящей артерии – 0,2-0,3 мм. В отличие от домашних млекопитающих, у птицы нет яремного желоба, поэтому яремная вена при натягивании кожи шеи смещается. Правая вена несколько большего диаметра, чем левая. В задней части шеи, в S-образном изгибе позвоночника, вена лежит сбоку, выше пищевода и трахеи; в передней части шеи — у нижнего контура шейной мускулатуры, на ее боковой поверхности, также над нитеводом и трахеей.

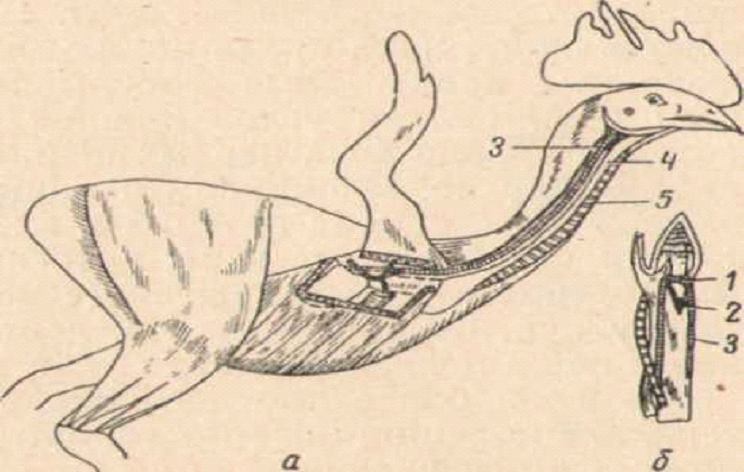

Рис.1 – Визирограмма кровеносных сосудов шеи курицы.

а — вид сбоку; б — вид снизу; 1 — мостовая вена; 2 — сонная артерия; 5 — яремная вена; 4 — пищевод; 5 — трахея.

Далее яремная вена подходит к медиальной поверхности угла нижней челюсти (подклювья) и разделяется на ряд ветвей. Несколько краниальнее основания черепной коробки, у кур — на уровне примерно ушной мочки, у гусей, уток — на уровне уха, между правой и левой яременной веной находится мостовая вена. У индеек, в отличие от кур и уток, мостовая вена проходит косо и несколько каудиальнее, то есть на уровне первого шейного позвонка. Впереди мостовой вены в правую и левую яремные вены вливаются довольно Крупные вены языка, головного мозга и другие. Под яремной веной, сбоку шеи, лежит боковая шейная мускулатура, а на уровне 1 – 2-го шейных позвонков, под веной – сонная артерия (рис. 1). Левая яременная вена расположена аналогично правой, но в средней и задней части шеи она граничит с трахеей, а не с пищеводом, так как он смещен в правую сторону. В передней трети шеи левая яремная вена лежит так же, как и правая.

Обе сонные артерии у птицы в отличие от млекопитающих животных, расположены на шее рядом, в костном желобе позвоночника, на вентральной его поверхности, и прикрыты вентральной шейной мускулатурой. Диаметр сонных артерий у кур и уток 1,5 – мм, у индеек – 2 – 2,5 мм. На уровне трех первых шейных позвонков, сонные артерии у кур, уток и гусей выходят из костного желоба и из-под вентральной шейной мускулатуры. Здесь они расходятся в стороны и направляются к медиальной поверхности углов нижней челюсти. У индеек в этом месте сонные артерии тоже выходят из костного желоба, направляются к углам нижней челюсти, но они прикрыты тонким слоем мышц. Вблизи углов нижней челюсти, сонные артерии у птицы переходят в наружные сонные артерии и здесь образуют ряд ветвей, в том числе глубокую сонную артерию, нисходящую и другие. Позвоночные артерии лежат глубоко в межпозвоночных отверстиях шейных позвонков и имеют анастомозы с сонной артерией в области затылка.

Таким образом, у птицы в области шеи имеется десять кровеносных сосудов: парные сонные, позвоночные, нисходящие, восходящие артерии и яремные вены. Практический интерес для обескровливания тушки представляют яремная вена и сонная артерия. Названные кровеносные сосуды наиболее доступны в передней части шеи, вблизи углов нижней челюсти (подклювья). В этом месте, на уровне двух первых шейных позвонков, под кожей и фасцией, между позвоночником и пищеводом с трахеей, расположены яремная вена, сонная артерия и их ветви. При незначительном выгибании шеи яремные вены натягиваются и приближаются к сонным артериям. Для вскрытия (с целью обескровливания) этих сосудов у кур, цыплят и индеек достаточно нанести короткий косой разрез кожи и фасции позади угла нижней челюсти. При убое гусей и уток из-за более плотного оперения на шее необходимо делать несколько больший поворот головы птицы и наносить разрез ближе к углу нижней челюсти.

Убой птицы может производиться:

удалением головы (применяется обычно в индивидуальных хозяйствах);

внутренним;

наружным способом.

Последние два способа получили промышленное значение.

Сущность первого из них (внутренний способ, или «убой врасщеп») заключается в том, что через клюв ножницами с острозаточенными концами перерезают место соединения яремной и мостовой вен. Для этого голову птицы берут левой рукой между глазом и ухом, поворачивают ее клювом к себе, правой рукой вводят ножницы в ротовую полость и перерезают кровеносные сосуды в задней части нёба над языком, в месте соединения яремной и мостовой вен, после чего концами ножниц делают укол в нёбную щель в переднюю часть мозжечка. Этот способ убоя птицы очень трудоемкий и требует от оператора большого уменья. При yбое крупной птицы (петухов, гусей, индеек) часто допускается разрез не всех сосудистых магистралей («недорез»), в связи с чем увеличивается продолжительность обескровливания, в значительной степени снижается товарный вид и сокращаются сроки последующего хранения тушек. Глубокое расположение мостовой и яремной вен не позволяет механизировать убой птицы этим способом.

Наиболее рациональным является наружный способ убоя птицы, который осуществляют либо вручную специальным ножом, либо с помощью механических устройств. При убое наружным способом, после оглушения птицу берут за гребень и голову так, чтобы большой палец левой руки накрыл левое ухо. Повернув голову птицы влево и слегка выгнув на себя, делают короткий косой разрез вблизи угла нижней челюсти, несколько каудальнее ушной мочки. При этом разрезают кожу, фасцию, яремную вену, сонную артерию и частично шейную мускулатуру. Длина разреза у гусей, уток и индеек не должна превышать 25 мм, у кур, цыплят, цесарок, утят, гусят – 15 мм. Этот способ убоя более прост, его можно механизировать, кроме того, исключается из технологического процесса операция по очистке полости рта от сгустков крови, промывка и тампонирование, тушки полностью обескровливаются.

На некоторых предприятиях по переработки мяса птицы, применяют способ убоя, который осуществляется перерезанием сонных артерий, путем сквозного прокола кожи шеи на уровне 2 – 3-го шейных позвонков. В последние годы предложен следующий способ убоя птицы: отрезают часть клюва, при этом вскрывают основные сосудистые магистрали. Разработана также конструкция машины для убоя птицы этим способом.

Обескровливают тушки над специальным желобом (лотком), по которому кровь поступает в кровесборник и используется для производствава вареных или сухих животных кормов. Лоток для убоя и обескровливания представляет собой желоб со съемными боковыми щитами или камеру без потолка и торцевых стенок.

Рис. 2 – Желоб сбора крови (лоток обескровливания).

Для спуска крови в дне его делают отверстия с патрубками. Длина лотка зависит от скорости движения конвейера и времени обескровливания и может достигать 12 – 15 м. Существует несколько типов лотков.

На рисунке 2 показан лоток для убоя и обескровливания, устанавливаемый на универсальной линии ООО «СТА». Защитные съемные щиты, располагают по длине лотка. Лоток убоя и обескровливания индеек отличается от представленного лотка только большими размерами.

Продолжительность обескровливания цыплят, кур, утят независимо от способа убоя равна в среднем 120 с, индеек – 150 с, уток при внутреннем и наружном способе убоя – 120 с, при убое способом прокалывания артерии – 150 с; длительность обескорвливания гусей равна соответственно 120 и 180 с. Согласно действующей инструкции, обескровливание кур, цыплят и цесарок проводят в течение 1,5 – 2 мин; уток, гусей и индеек – 2,5 – 3 мин. Выход крови составляет в среднем 4% веса птицы. При сборе крови для специальных целей применяют кровеуловители, которые надевают на голову птицы, подвешенной за ноги.

На сегодняшний день, инженерами-технологами различных стран разработан широкий спектр машин и оборудования, позволившего механизировать и автоматизировать процесс убоя птицы.

Источник

Назовите способы убоя птицы. Опишите наружный способ убоя птицы. Дайте характеристику оглушению тушек птицы. Выявите признаки неправильного проведения убоя на тушках птицы

Убой птицы может осуществляться внутренним способом или наружным (односторонним, двухсторонним) или путём отделения головы на уровне глазных впадин.

При наружном одностороннем методе перерезают ярёмную вену и ветви сонной и лицевой артерии ниже левой ушной мочки у сухопутной птицы и ниже ушной впадины у водоплавающей птицы на 1 см.

Линия разреза должна быть не более 1,5 см у кур, цыплят, утят и не более 2-х см у гусей и индеек.

При наружном способе 2-х стороннем осуществляется сквозной прокол шеи в том же месте, что и при одностороннем и перерезается левая и правая сонная и яремная вены. Длина разреза не более 1,5 см.

Электрооглушение осуществляется автоматически переменным током промышленной частоты 50 Гц с силой тока в 25 мА, напряжением 550-950 В или переменным током высокой частоты 3000 Гц при напряжении 260-300 В. Продолжительность оглушения для сухопутной птицы — 15 сек., для водоплавающей и индеек 30 сек. В настоящее время разработаны новые способы электрооглушения птицы с использованием низкого напряжения и сокращением времени оглушения. В этих аппаратах в качестве контактной среды используется вода или слабый раствор поваренной соли. Оглушение осуществляется током промышленной частоты 50 Гц при напряжении 90 — 110 В для кур и цыплят, напряжение 120-135 В используется для уток, гусей, индеек. Продолжительность оглушения равна 3-6 сек .

Анестезирование углекислым газом проводится в камерах, заполненных газом. Для кур и цыплят концентрация углекислого газа равна 30-40 %, для уток 50-60 %, для гусей и индеек 70-75 % Продолжительность анестезирования 2-3 минуты. При анестезировании несколько ослабевает сила удерживаемояти пера, поэтому тепловая обработка птицы сокращается. Допускается также переработка птицы без оглушения.

Покраснение кожи на поверхности, заполненные кровью кровеносные сосуды внутри полости тушки, наполненные кровью сердце, печень и селезенка — все это признаки неправильно проведенного убоя или некачественного оглушения птицы. Плохо обескровленные тушки птицы либо бракуют, либо направляют промышленную переработку. Даже если внешне недостаточно обескровленная тушка птицы выглядит как вполне удовлетворительная, то при оттаивании или во время варки из нее может выделиться красный мясной сок, что потребителями оценивается отрицательно, хотя вытекание мясного сока при оттаивании говядины, баранины или свинины считается вполне обычным.

Задание 6.

Назовите режимы шпарки тушек птицы. Опишите, как проводится ощипка и доощипка тушек птицы. Дайте сравнительную характеристику режимам и способам шпарки. Выявите и обоснуйте необходимость проведения воскования водоплавающей птицы.

Шпарка осуществляется горячей водой при следующих 3-х режимах: 1) жесткий режим ( t 0 воды = 58-65 градусов С); 2) средний режим (t 0 воды = 52-54 градуса С); 3) мягкий режим ( t 0 воды не более 52 градусов С).

Ощипку убитой птицы осуществляют автоматически, а доощипку — вручную. Современные автоматические машины обеспечивают полное снятие оперения, после ощипки проводится только контроль за качеством обработки.

Удаляют оперение с тушек птицы с помощью пальцевых и гребенчатых машин, а также бильных, дисковых и центробежных автоматов.

На линии, как правило, устанавливают нескольких дисковых автоматов одной или разных моделей, отрегулированных (по высоте) для снятия оперения с разных частей тушек, например с нижней и верхней.

Ощипка убитой птицы на нескольких машинах более эффективна по сравнению с удалением почти всей массы оперения на одной машине. Во время ощипки в дисковых автоматах тушки орошают горячей водой (48-50)°С, что обеспечивает дополнительный эффект шпарки, усиливающийся тем, что машина полностью закрыта металлическим кожухом.

Снятое с тушек перо смывается водой в гидрожелоб, находящийся в полу цеха, и транспортируется в отделение переработки пера.

При мягких режимах частично повреждается эпидермиса кожи, а собственно кожа остаются практически целостными. Тушки, обработанные таким образом, имеют привлекательный внешний вид (особенно охлажденные), однако их сложнее обрабатывать: оперение удерживается сильнее и не полностью удаляется в машинах для ощипки, и на доощипку тушек требуются дополнительные затраты труда.

Если шпарку птицы ведут по жесткому режиму, который значительно ослабляет удерживае- мость оперения, то на машинах для ощипки удаляется практически все перо и доощипка не требуется. Проводят только контроль за качеством обработки. Однако во время шпарки по жесткому режиму почти полностью повреждается эпидермис и частично дерма. После удаления эпидермиса поверхность тушки становится глянцевитой и слегка липкой на ощупь, на воздухе быстро высыхает и темнеет, а после замораживания становятся красными, темно-красными, темно-коричневыми.

Тушки птицы обрабатываются, погружая их в специальные ванны с автоматическим регулированием температуры воды или орошая их горячей водой. Шпарка путем орошения снижает микробиальную обсемененность тушек. У водоплавающей птицы оперенье плотнее, чем у сухопутной, сильнее развит пуховой покров, а жировая смазка предохраняющая перовой покров от намокания препятствует проникновению горячей воды. В связи с этим тушки водоплавающей птицы обрабатывают при более высокой температуре или вместо горячей воды используют паровоздушную смесь. В этом случае обработку выполняют в паровых камерах. Оперенье следует удалять сразу же после тепловой обработки тушек, так как сила удерживаемости оперенья через 15-20 мин восстанавливается почти полностью.

Значительные трудности возникают при обработке водоплавающей птицы в периоды послегнездовой линьки молодой птицы и годовой линьки взрослой птицы, которая у уток и гусей проходит два раза в год: летом (июнь—июль) и осенью (со второй половины августа до октября). При переработке водоплавающей птицы в период линьки на автоматах для ощипки на тушках после обработки остаются неудаленные пеньки. Пеньки с тушек такой птицы удаляют воскованием, во время которого с тушек удаляются и другие остатки оперения. Воскование положительно влияет на качество обработки. После воскования улучшаются товарные качества тушки, сглаживаются дефекты технологической обработки, благодаря образованию тонкого глянцующего слоя воскомассы на поверхности улучшается цвет и товарный вид тушек птицы. При восковании удаляется волосовидное перо и отпадает необходимость газовой опалки тушек.

После ручной дощипки водоплавающая птица с целью удаления остатков пуха и пеньков подается на восковую обработку. Воскование осуществляется в ваннах, обогревающих глухим паром. В качестве воскомассы используют воскомассу марки КИП, ВМЦ.

Источник