Видообразование

Урок 7. Общая биология 11 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Видообразование»

Продолжаем изучать раздел общей биологии «Основы учения об эволюции».

Мы говорили, что организмы способны изменяться во времени — эволюционировать.

Эволюционные изменения, протекающие на популяционном, внутривидовом уровне, называют микроэволюцией.

Микроэволюция в итоге ведёт к видообразованию. Термин «видообразование» в узком смысле этого слова означает «увеличение числа видов».

Процесс видообразования впервые был научно обоснован Чарльзом Дарвином в 1859 году в труде «Происхождение видов путём естественного отбора».

Он утверждал, что: возникновение новых видов происходит благодаря длительному процессу накопления полезных изменений, увеличивающихся из поколения в поколение. Накопление мелких индивидуальных изменений через много поколений приводит к образованию разновидностей, которые являются ступенями на пути образования нового вида. Переход от одной к другой происходит в результате накапливающего действия естественного отбора.

Видообразование — это процесс возникновения новых биологических видов и изменения их во времени.

Видообразование обычно слагается из двух стадий: первая — возникновение репродуктивной изоляции, вторая — её закрепление естественным отбором.

Выделяют три основных пути, ведущих к появлению новых видов.

Первый из них — преобразование существующих видов. В ходе эволюции вид А меняется и превращается в вид В.

Такой процесс называется филетическим видообразованием и не предполагает изменения числа видов.

Второй путь связан со слиянием двух существующих видов и образованием нового вида. При этом говорят о гибридогенном видообразовании.

Третий путь видообразования обусловлен разделением одного предкового вида на несколько независимо эволюционирующих видов ─ это дивергентное видообразование. Именно по этому пути и шла в основном эволюция биоразнообразия на Земле.

Выделяют два способа видообразования: географическое, или аллопатрическое, и экологическое, или симпатрическое.

Географическое, или аллопатрическое, видообразование осуществляется на основе изоляции популяций вида, занимающих различные территории.

Пространственная изоляция возникает между популяциями, далеко отстоящими друг от друга или разделёнными географическими барьерами.

Для многих наземных животных географическими барьерами служат моря и реки, а для водных — массивы суши.

Из-за географических преград может происходить разделение ареала вида на несколько изолированных частей. Это может привести к возникновению изолятов — географически изолированных популяций.

Давайте рассмотрим схематический процесс аллопатрического образования нового вида.

Допустим, что часть особей популяции мигрировала на новую территорию. Эта территория отделена от прежней географической преградой, например, рекой. В результате образовалось 2 популяции: популяция А, которая обитает в прежних условиях и популяция Б, которая находиться в новых условиях обитания.

При этом на каждую популяцию естественный отбор может действовать по-разному, а эффекты дрейфа генов и мутационного процесса будут явно отличаться. Тогда со временем в изолированных частях будут накапливаться новые генотипы и фенотипы.

Организмы, оказавшись в новых условиях обитания, начинают к ним приспосабливаться. Особи, которые не справляются с новыми условиями погибают. А те, которые смогли преодолеть трудности (возможно, благодаря каким-либо признакам, например (определённая окраска) выживают, размножаются и дают начало новому поколению с теми же признаками. Со временем необходимых признаков для выживания появляется все больше, такие особи становятся отличными от тех, что были прежде.

Рано или поздно это приведёт к полной генетической несовместимости между популяциями А и Б.

Способны ли представители этих популяций скрещиваться и давать плодовитое потомство, неизвестно…так как они никогда не встречаются друг с другом в природе.

Если скрестить представителей данных популяций в искусственных условиях, то можно обнаружить их несовместимость.

Учёными было доказано что отдалённые популяции одного и того же вида чаще всего оказываются репродуктивно изолированными друг от друга.

Таким образом, прерывание потока генов между изолятами, с одной стороны, и действие естественного отбора, с другой, приводят в конце концов к их репродуктивной изоляции и образованию самостоятельных видов.

Классический пример аллопатрического видообразования — эндемичные виды, возникшие на островах.

Например, описанные впервые Чарлзом Дарвином вьюрки на Галапагосских островах — свидетельство эффективности аллопатрического видообразования.

Молекулярный анализ их ДНК показывает, что при всем удивительном морфологическом многообразии все они являются потомками одного единственного континентального вида. Его представители попали на Галапагоссы несколько миллионов лет назад и дали начало четырём основным линиям.

Наиболее древняя из них ─ линия насекомоядных вьюрков. Позднее выделилась линия вьюрков, которые питаются насекомыми и нектаром. Затем лепестками цветов, почками и плодами.

От этой линии выделилось ещё две, с более мощными клювами. Древесные вьюрки использовали их для извлечения насекомых из стволов деревьев, а наземные ─ для питания твёрдыми семенами. Образование разных видов вьюрков происходило на разных островах и шло таким образом по пути аллопатрического видообразования.

Примером аллопатрического видообразования также является возникновение современных видов ландыша от исходного вида, обитавшего миллионы лет назад в широколиственных лесах.

Нашествие ледника разорвало единый ареал ландыша на несколько частей. Он сохранился на лесных территориях, избежавших оледенения.

Однако, в отличие от популяций ландыша, у ворон сохранялась возможность контактов и обмена генами между «чёрными» и «серыми» популяциями, что приводило к появлению гибридных особей, дававших плодовитое потомство. Поэтому популяции ворон лишь разделились по окраске, а разделения на два чётких биологических вида не произошло.

Ещё один пример.

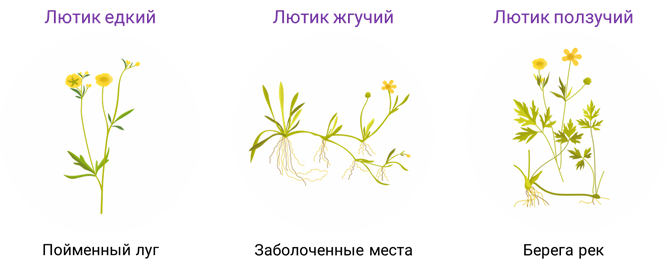

В средней полосе в пределах территории России произрастает более двадцати видов лютика. Все они произошли от одного вида. Потомки его заселили различные места обитания — степи, леса, поля — и благодаря изоляции обособились друг от друга сначала в подвиды, а потом и в виды.

В основе аллопатрического видообразования лежат те или иные формы пространственной изоляции, и этот путь видообразования всегда сравнительно медленный, происходящий на протяжении сотен тысяч поколений.

Именно за такие длительные промежутки времени в изолированных частях населения вида вырабатываются те биологические особенности, которые приводят к репродуктивной несовместимости.

Учёные предполагают, что в особых случаях репродуктивная изоляция может возникнуть между определёнными особями и всей остальной популяцией в пределах одной территории. Такой способ видообразования называют симпатрическим.

Экологическое, или симпатрическое, видообразование связано с расхождением групп особей одного вида и обитающих на одном ареале по экологическим признакам. При этом особи с промежуточными характеристиками оказываются менее приспособленными.

Примером экологического (симпатрического) видообразования являются виды синиц, которые образовались в связи с пищевой специализацией: по выбору мест кормёжки, по составу поедаемых кормов, по способам их поиска и добычи.

Рассмотрим способы протекания симпатрического видообразования.

Один из них — возникновение новых видов при быстром изменении кариотипа путём полиплоидизации (то есть удвоения хромосомного набора).

Этот механизм видообразования интересен тем, что он ведёт к мгновенному формированию полной генетической несовместимости нового вида с видами-предками.

Например, у картофеля исходное число хромосом равно 12, но в результате полиплоидизации возникли виды с хромосомными наборами равными 24, 48 и 72.

Это позволяет предполагать, что соответствующие виды образовались в результате полиплоидии, т. е. путём кратного умножения числа хромосом исходного предкового вида.

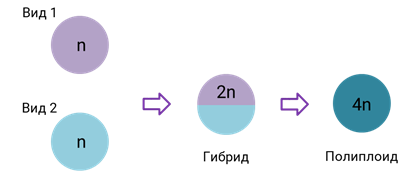

Другой способ симпатрического видообразования — гибридизация с последующим удвоением числа хромосом.

Так, например, всем известная слива возникла благодаря скрещиванию тёрна и алычи c последующим увеличением числа хромосом в геноме. То есть слива возникла в результате межвидовой гибридизации и последующей полиплоидизации.

Лишь в случае гибридогенного возникновения видов появляется новая видовая форма, отличная от каждой из родительских.

Третий способ симпатрического видообразования — возникновение репродуктивной изоляции особей внутри первоначально единой популяции в результате фрагментации или слияния хромосом и других хромосомных перестроек (мутаций). Этот способ распространён как у растений, так и у животных.

Полагают, что большая панда произошла от медведя в результате хромосомных изменений. У панды 42 хромосомы, а у медведя 74. Поэтому и отличий между ними достаточно.

Таким образом, образование новых видов в результате хромосомных перестроек может происходить в популяциях, населяющих один и тот же географический район и не разделённых никакими барьерами.

Особенностью симпатрического пути видообразования является то, что он приводит к возникновению новых видов, всегда морфологически близких к исходному виду.

Источник

Вид и видообразование

Понятие о виде

Вид — совокупность особей, обладающих сходством наследуемых морфологических, физиологических и биохимических особенностей, способных скрещиваться друг с другом с образованием плодовитого потомства и формирующих систему популяций, образующих в природе общий ареал.

■ Вид — основная единица в системе живых организмов и основная таксонометрическая категория в систематике.

■ Каждый вид состоит из внутривидовых структур различного ранга.

Монотипические виды слабо дифференцированы и относительно однообразны (женьшень, панда, другие эндемики). Политипические виды (их большинство) имеют сложную внутривидовую структуру.

Историческая справка: термин «вид» для характеристики сходных животных впервые употребил Аристотель в 340 г. до н.э.; Джон Рей в 1699 г. дал первое научное определение вида, в основном совпадающее с современным; Карл Линней в 1735 г. разработал учение о виде и предложил для обозначения видов бинарную номенклатуру, во второй четверти XX в. было развито учение о микроэволюции как совокупности эволюционных механизмов видообразования.

Бинарная номенклатура — правило обозначения научного названия организма. Согласно этому правилу название образуется из двух слов: первое слово (существительное) обозначает род, к которому относится организм, второе слово (прилагательное) обозначает вид; затем может ставиться фамилия (или инициал) автора, впервые описавшего этот вид. Например-. Viola canina L (фиалка собачья); Canis familiaris L (собака домашняя).

Критерии вида

Признаки вида — совокупность всех характерных черт и свойств, описывающих организмы данного вида.

Критерии вида — признаки, с помощью которых один вид отличают от другого.

Основные критерии вида: морфологический, физиологический, географический, экологический, генетический, биохимический.

■ При определении конкретного вида организмов необходимо учитывать совокупность всех указанных критериев.

Морфологический критерий основан на описании и сравнении внешних (морфологических) признаков особей (формы тела, внешнего вида, размеров, окраски и т.д.).

■ Этот критерий очень прост и удобен, но он недостаточен для различения видов, так как существуют внутривидовой полиморфизм (различия между самками и самцами одного вида, различия между сезонными формами организмов и др.) и виды-двойники (например, 15 видов внешне неразличимых малярийных комаров, два вида черных крыс и др.).

Физиологический критерий основан на сравнении физиологии жизненных процессов, в первую очередь возможности скрещивания между особями с образованием плодовитого потомства, а также особенностей иммунологических реакций, обмена веществ и т.д.

■ Сам по себе этот критерий недостаточен для различения видов, так как существуют различающиеся виды, у которых эти показатели сходны и, наоборот, имеются внутривидовые различия (физиология головастика отличается от физиологии лягушки и др.).

Географический критерий основан на том, что каждый вид занимает определенную территорию или акваторию, т.е. имеет определенный географический ареал. Виды могут быть широко распространенными (космополиты) и встречающимися локально (эндемики).

■ Характеристика ареала вида — важнейший видовой признак (ареал связан с историей возникновения вида), но недостаточный, так как ареалы у одного вида могут быть разорванными (например, европейский и дальневосточный ареалы у ландыша), а у разных видов совпадать (например, ареал амурского тигра совпадает с ареалом его основной жертвы — изюбря).

Экологический критерий основан на том, что каждый вид может существовать только в определенных условиях, выполняя характерную для него функцию в определенном биогеоценозе. Т.е. виды различаются по местообитанию, способу питания, по принадлежности к определенным цепям питания и т.д., что в совокупности составляет экологическую нишу вида.

■ Два вида не могут занимать одну и ту же экологическую нишу (принцип исключения), поэтому один из видов или вырабатывает новую экологическую нишу, или исчезает.

■Критерий не является универсальным, так как: трудно выделить для вида его экологическую нишу; встречаются виды с похожими экологическими потребностями (например, все усатые киты питаются планктоном и др.); существуют виды, не имеющие строгой экологической привязки.

Генетический критерии основан на описании и сравнении видовых кариотипов, т.е. на различиях в числе, размерах и формах хромосом особей разных видов, а также на различиях в нуклеотидном составе их ДНК.

■ Этот критерий — главный, но не универсальный (так как возможны геномные мутации, изменение числа хромосом при полиплоидии и анеуплоидии и др.).

Биохимический критерий основан на сравнении биохимических параметров организмов: состава и структуры определенных белков, нуклеиновых кислот и др., а также способности синтезировать те или иные вещества.

■ Критерий трудоемкий и не универсальный (существует значительная внутривидовая изменчивость большинства биохимических показателей).

Видообразование

Видообразование — это процесс образования одного или нескольких новых видов на основе существовавших ранее.

■ Видообразование — результат микроэволюции. Оно направляется естественным отбором и представляет собой последовательность адаптивных преобразований, ведущих к превращению генетически открытых внутривидовых систем — популяций — в генетически закрытые системы — виды.

Факторы видообразования: изоляция и дивергенция.

Изоляция — обособление особей или популяций, приводящее к ограничению панмиксии, т.е. свободного скрещивания особей.

Основные типы изоляции популяций: географическая и биологическая.

Географическая изоляция обусловлена различными изменениями ландшафта (образованием горных хребтов, рек, лесных массивов и т.д.); оказывает особенно сильное влияние на малоподвижные виды.

Биологическая (или репродуктивная) изоляция включает механизмы, препятствующие скрещиванию либо воспроизведению нормального потомства.

Формы биологической изоляции:

■ экологическая, обусловленная разными местообитанием и сроками размножения, в результате чего потенциальные партнеры по спариванию не встречаются друг с другом;

■ морфофизиологическая, обусловленная особенностями строения (например, размерами особей) и функционирования органов размножения (например, нежизнеспособностью половых клеток), препятствующими скрещиванию или появлению потомства;

■ этологическая, определяемая особенностями поведения и допускающая спаривание только с некоторыми особями своего вида;

■ генетическая, заключающаяся в существенном генетическом различии особей скрещивающейся пары, приводящем к снижении жизнеспособности зигот и зародышей.

❖ Значение изоляции:

■ прекращается обмен генетической информацией и закрепляются генетические различия между популяциями;

■ разделенные части популяции или вида подвергаются неодинаковому давлению отбора;

■ все это приводит к постепенной дивергенции популяций внутри вида и последующему образованию и полному разобщению молодых дочерних видов.

Дивергенция — это процесс расхождения признаков у близкородственных организмов в процессе эволюции, приводящий к образованию новых группировок особей внутри вида (пример: конечности лошади и кита имеют общее происхождение и, частично, строение, но внешне они не похожи).

❖ Пути видообразования (в зависимости от характера изоляции): аллопатрическое и симпатрическое.

■Аллопатрическое (или географическое) видообразование — образование новых видов в результате смены родины, расселения на новые территории и/или пространственного обособления популяций, сопровождающегося возникновением приспособлений к новым условиям существования (пример: образование подвидов серебристой чайки и клуши в районе Северного и Балтийского морей).

■ Симпатрическое видообразование — образование новых видов из одной популяции материнского вида при возникновении между группами особей биологической изоляции.

❖ Способы симпатрического видообразования:

■ экологическое видообразование осуществляется в результате приспособления к экологическим условиям и дифференциации материнского вида на экологические расы (подвиды), которые могут стать основой новых видов (пример: возникновение на скашиваемых лугах подвидов растения большого погремка, цветущих либо только до, либо только после скашивания);

■ видообразование путем полиплоидизации — при спонтанном образовании полиплоидов, которые, как правило, более жизнеспособны и могут вытеснить материнский вид (этот способ наблюдается у ряда растений и некоторых видов животных — иглокожих, членистоногих и др.);

■гибридогенное видообразование — при отдаленной межвидовой и межродовой гибридизации (чаще среди растений — тополи, ивы и др., реже среди животных — осетровые и карповые рыбы, грызуны и др.) с последующим удвоением хромосом в геноме. Если образовавшийся гибрид будет эволюционно перспективным, он может стать исходным материалом для формирования нового вида. Считается, что более 1/3 всех цветковых растений (в частности, слива, пшеница, капуста, хлопчатник и др.) имеют гибридогенное происхождение.

Микроэволюиия

Микроэволюция — это дивергенция от популяционного до видового уровня.

■ Т.е. микроэволюция — совокупность эволюционных процессов, происходящих внутри вида и приводящих к его расщеплению на популяции, подвиды и т.п. вплоть до образования новых дочерних видов.

Источник