Мир инженера

информация для инженеров и проектировщиков

Выбор способа прокладки тепловых сетей

Приветствую Вас, дорогие и уважаемые читатели сайта “world-engineer.ru”. В этой нашей лекции поговорим о видах прокладок тепловых сетей. Водяные и паровые тепловые сети по способу прокладки трубопроводов классифицируются на подземные и надземные.

Подземная прокладка тепловых сетей выполняется:

- в каналах непроходного или полупроходного поперечного сечения (полупроходной имеет высоту не 150 см и в нем всегда на опорах прокладываются трубы, а в непроходных каналах можно как на опорах, так в запесоченном канале прокладывать, все индивидуально от ситуации);

- в тоннелях или проходных каналах высотой не менее 180 см (всегда на скользящих или подвижных опорах);

- в общих внутриквартальных туннелях (коллекторах) совместно с другими сетями (водопроводом, канализацией, силовыми кабелями) (всегда на опорах);

- Бесканальная прокладка тепловых сетей (непосредственно в земле);

- Можно добавить еще один способ прокладки в стальных футлярах (или как иногда называют прокладку в гильзах) и это как бы разновидность бесканальной прокладки тепловой сети.

Эти все способы можно разнообразить в зависимости от тех или иных условий. Допусти если грунты плохие, то банальную бесканальную прокладку тепловой сети необходимо выполнять в монолитном ж/б основании, а если грунт еще и заболоченный, так вообще необходимо будет забурить сваи в шахматном порядке, сверху положить монолитное ж/б основание, подсыпать песка, а дальше положить трубы, либо бесканально, либо в канале. Видите, какой гибридный способ прокладки тепловой сети появился, иначе и не назвать, как “гибридный способ прокладки”, о таком и не напишут в учебной и какой-то литературе. Так что все индивидуально, и что бы все это представлять надо иметь определенный опыт и крутится в этой области.

Надземная прокладка трубопроводов выполняется:

- на отдельно стоящих мачтах;

- низких опорах;

- на эстакадах.

Выбор способа и конструкции прокладки трубопроводов обуславливается следующими факторами:

— эксплуатационной надежностью трубопроводов;

— технической и стоимостной конструкцией прокладки;

— климатическими условиями региона или населенного пункта.

При размещении трасс тепловых сетей в районах или микрорайонах городской застройки по архитектурным и эстетическим соображениям принимается, как правило, подземная канальная прокладка (в непроходных или полупроходных каналах).

Принципиальная схема канальной прокладки трубопровода водяной тепловой сети

А – прокладка трубопровода в непроходных каналах

Б – прокладка трубопровода в полупроходных каналах

Особенности канального способа прокладки тепловой сети

- Каналы являются строительной конструкцией и ограждают трубопровод и тепловую изоляцию от контактного воздействия массы грунта и различного надземного транспорта.

- Канальный способ прокладки теплосети является универсальным, т.к. может применяться в любых климатических условиях и в любых геологических условиях.

- При достаточной герметичности строительной конструкции каналов и исправно работающем дренаже создаются условия которые препятствуют проникновению грунтовых вод в канал. Этот фактор обеспечивает неувлажняемость тепловой изоляции, предохраняет от коррозии наружную поверхность трубопроводов;

- Трасса тепловой сети, прокладываемая в каналах, может быть выбрана без значительных затруднений по проезжей территории населенного пункта.

- Канальный способ прокладки обеспечивает свободное температурное перемещение трубопровода, как в продольном, так и в поперечном направлении. Этот фактор улучшает самокомпенсирующую способность тепловой сети, однако, прокладка в непроходных канала, полупроходных и проходных каналах является очень дорогой по капитальным и эксплуатационным затратам.

По эксплуатационным качествам прокладка в непроходных или проходных каналах имеют существенные различия. Непроходные каналы недоступны для осмотра и устранения повреждения без вскрытия дорожного покрытия, снятии грунта и разборки строительной конструкции.

Полупроходные и проходные каналы доступны для осмотра. Этот фактор значительно увеличил надежность и срок службы тепловых сетей. Однако, внутренние размеры полупроходных и проходных каналов превышают габариты непроходных каналов, что значит увеличивается расход материалов и их стоимость. Также полупроходные и проходные каналы должны быть оборудованы естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Вентиляция в полупроходных и проходных каналах должна обеспечивать в зимний и летний период температуру в канале не выше 50 0 С. Во время проведения ремонтных работ температуру в канале должна быть не выше 33 0 С.

Особенности бескальной прокладки тепловой сети

Подземная бесканальная прокладка тепловых сетей оправдана в том случае, когда она по тепловой эффективности, надежности и долговечности не уступает подземной канальной прокладки. Все конструкции подземных бесканальных трубопроводов тепловых сетей разделяются на 3 группы:

1 группа – трубопроводы в монолитных оболочках

В этом случае на стальной трубопровод в заводских условиях накладывается оболочка, которая совмещает тепло и гидроизоляционные конструкции. Звенья таких трубопроводов до 12 м доставляются с завода на место прокладки, укладывают в заранее подготовленную траншею, затем проводится стыковая сварка отдельных звеньев и накладка тепловой изоляции на стыковые соединения, после этого траншея засыпается грунтом.

2 группа – трубопроводы в засыпных порошках

В этом случае трубопроводы укладываются на опоры или сплошные бетонные образования и засыпаются сыпучими теплоизоляционными материалами (гидрофобный мел, асфальтоизол). Преимуществом данного метода подземной бесканальной прокладки тепловой сети является простота наложения теплоизоляционного слоя, который в соответствующей упаковке легко транспортируется на большие расстояния.

3 группа – трубопроводы в литых оболочках

В этом случае заложенные в траншею трубопроводы заливаются жидким раствором из пенобетона или перлитобетона. После схватывания раствора трубопровод засыпается грунтом. Для защиты трубопровода и литых оболочек от наружной коррозии они покрываются слоем антикоррозионного мастичного материала. При высоком уровне грунтовых вод и при большой густоте существующих подземных коммуникаций, а также при посадочных грунтах и в районах вечной мерзлоты отдается предпочтение надземной прокладки трубопроводов.

В настоящее время, а это 2019 год (и уже последние лет 15) используется 1 группа — бесканальная прокладка тепловых сетей в ППУ изоляции.

Особенности надземной прокладки тепловой сети

Надземная прокладка трубопроводов более экономична по капитальным и эксплуатационным затратам по сравнению с подземным способом приблизительно на 20-30%. Также надземная прокладка более ремонто-пригодна по сравнению с подземным способом. Однако, при надземном способе прокладки тепловая изоляция и сами трубопроводы подвергаются постоянному воздействию окружающей среды (дождь, снег, ветер, перепады температур и т.п.). Этот фактор увеличивает тепловые потери трубопровода и значительно сокращает срок службы.

Надземная прокладка тепловых сетей оправдывает себя во время производства реконструкций существующих тепловых сетей, требующих обеспечения бесперебойного теплоснабжения всех существующих потребителей. В этом случае надземная прокладка выполняет функцию байпаса тепловой сети, на время выполнения реконструкции тепловой сети.

Требования нормативной документации к прокладке тепловых сетей

Это конечно хорошо, что я так все рассказал, но теперь пришло время поговорит о фактических требованиях и справочной и нормативной литературы по тепловым сетям.

1) п.9.13 СП 124.13330.2012 Тепловые сети – очень четко прописывает требования, которые приведу ниже:

п.9.13. Прокладка тепловых сетей при пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков должна предусматриваться, как правило, надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.

Бесканальная прокладка тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, а также улиц и дорог местного значения, трамвайных путей и линий метрополитена не допускается.

При прокладке тепловых сетей под водными преградами следует предусматривать, как правило, устройство дюкеров.

Пересечение тепловыми сетями станционных сооружений метрополитена не допускается.

При подземном пересечении тепловыми сетями линий метрополитена каналы и тоннели следует предусматривать из монолитного железобетона с гидроизоляцией.

Пересечение проездов в пределах квартальной застройки тепловыми сетями из гибких труб следует выполнять в футлярах с хомутовыми центрирующими опорами.

2) п.4.24 СП 41-105-2002 – тоже очень четко прописывает требования, которые приведу ниже:

4.24 Бесканальную прокладку изолированных теплопроводов рекомендуется проектировать под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки. Прокладка теплопроводов под проезжей частью автомобильных и магистральных дорог и улиц общегородского значения, как правило, не допускается. Не до пускается также бесканальная прокладка теплопроводов под детскими и игровыми площадками.

3) п.2.2, п.2.4 ВСН 29-95 – тоже очень четко прописывает требования, которые приведу ниже:

п.2.2. Канальная прокладка должна применяться под проезжей частью городских проездов и площадями города.

При пересечении городских и местных проездов, трамвайных путей теплопроводы с пенополиуретановой изоляцией в полиэтиленовой оболочке должны прокладываться, как правило, в стальных футлярах, в отдельных случаях в каналах или в полупроходных каналах высотой не менее 1,4 м.

п.2.4. Прокладку тепловых сетей под проездами общегородского значения, площадями с усовершенствованными дорожными покрытиями, при пересечении крупных автомагистралей и железных дорог следует предусматривать в проходных каналах, щитовых тоннелях или футлярах.

4) п.5.2.2 СП 315.1325800.2017 – тоже очень четко прописывает требования, которые приведу ниже:

п.5.2.2 Бесканальную прокладку следует проектировать под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки с пересечениями дорог категории V по СП 34.13330. Бесканальная прокладка тепловых сетей под проезжей частью автомобильных дорог категорий I—IV по СП 34.13330 не допускается. Пересечение дорог категорий I-IV, железных дорог, трамвайных путей и линий метрополитена, в том числе станционных сооружений, следует выполнять в соответствии с требованиями СП 124.13330 Бесканальная прокладка тепловых сетей по территории общеобразовательных, дошкольных образовательных и медицинских организаций, под детскими и игровыми площадками, а также по территории санкционированных свалок, полигонов и могильников отходов не допускается.

Теперь немножечко поясню, для большего понимания материала. В ходе многолетнего проектирования не раз при пересечении железных дорог приходилось делать щитовую проходку или же микротоннелирование, хоть как правило, в нормативной литературе пишут при надземную прокладку тепловых сетей. Щитовая проходка очень дорогая, но Москва диктует моду и для красоты города и его облика, стараются все надземные тепловые сети убирать под землю.

Бесканальную прокладку под дорогами запрещают, но не запрещают прокладку в каналах (непроходных на скользящих опорах, непроходных запесоченных, полупроходных на опорах и проходных на опорах), а также не запрещают в стальных футлярах длиной до 9-10 метров, главное, чтобы сварного стыка не было в футляре при использовании предизолированного трубопровода в ППУ изоляции усиленной бандажами, крайне редко допускают 1 сварной стык при согласовании с эксплуатационном филиалом и службой технического надзора.

Небольшая шпаргалка про прокладки тепловых сетей — пункты из нормативной документации, которые описал выше:

1) п.9.13, п. 12.21 СП 124.13330.2012 Тепловые сети;

2) п.4.24 СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;

3) п.2.2, п.2.4 ВСН 29-95 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке в г. Москве городских двухтрубных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке;

4) п.5.2.2 СП 315.1325800.2017 Тепловые сети бесканальной прокладки. Правила проектирования.

А так вообще надо полностью изучить всю эту нормативную литературу и все разложится на полочки в памяти.

Надеюсь, теперь стало хоть немножечко понятно, какие способы прокладок тепловых сетей бывают. Хотел сечения на все виды прокладок показать, но решил, что сделаю это позже в зависимости от посещаемости статьи и заинтересованности пользователями комментариями к статье.

Источник

Тепловые сети. Способы прокладки теплопроводов

Тепловая энергия в виде горячей воды или пара транспортируется от источника теплоты (ТЭЦ или крупной котельной) к тепловым потребителям по специальным трубопроводам, называемым тепловыми сетями.

Тепловая сеть — один из наиболее дорогостоящих и трудоемких элементов систем централизованного теплоснабжения. Она представляет собой теплопроводы — сложные сооружения, состоящие из соединённых между собой сваркой стальных труб, тепловой изоляции, компенсаторов тепловых удлинений, запорной и регулирующей арматуры, строительных конструкций, подвижных и неподвижных опор, камер, дренажных и воздухоспускных устройств. Проектирование тепловых сетей производят с учётом положений и требований СНиП 2.04.07—86 «Тепловые сети».

По количеству параллельно проложенных теплопроводов тепловые сети могут быть однотрубными, двухтрубными и многотрубными. Однотрубные сети наиболее экономичны и просты. В них сетевая вода после систем отопления и вентиляции должна полностью использоваться для горячего водоснабжения. Однотрубные тепловые сети являются прогрессивными, с точки зрения значительного ускорения темпов строительства тепловых сетей. В трехтрубных сетях две трубы используют в качестве подающих для подачи теплоносителя с разными тепловыми потенциалами, а третью трубу в качестве общей обратной. В четырехтрубных сетях одна пара теплопроводов обслуживает системы отопления и вентиляции, а другая — систему горячего водоснабжения и технологические нужды.

В настоящее время наибольшее распространение получили двухтрубные тепловые сети, состоящие из подающего и обратного теплопроводов для водяных сетей и паропровода с конденсатопроводом для паровых сетей. Благодаря высокой аккумулирующей способности воды, позволяющей осуществлять дальнее теплоснабжение, а также большей экономичности и возможности центрального регулирования отпуска теплоты потребителям, водяные сети имеют более широкое применение, чем паровые.

Водяные тепловые сети по способу приготовления воды для горячего водоснабжения разделяются на закрытые и открытые. В закрытых сетях для горячего водоснабжения используется водопроводная вода, нагреваемая сетевой водой в водоподогревателях. При этом сетевая вода возвращается на ТЭЦ или в котельную. В открытых сетях вода для горячего водоснабжения разбирается потребителями непосредственно из тепловой сети и после использования её в сеть уже не возвращается. Качество воды в открытой тепловой сети должно отвечать требованиям ГОСТ 2874—82*.

Тепловые сети разделяют на магистральные, прокладываемые на главных направлениях населенных пунктов, распределительные — внутри квартала, микрорайона и ответвления к отдельным зданиям.

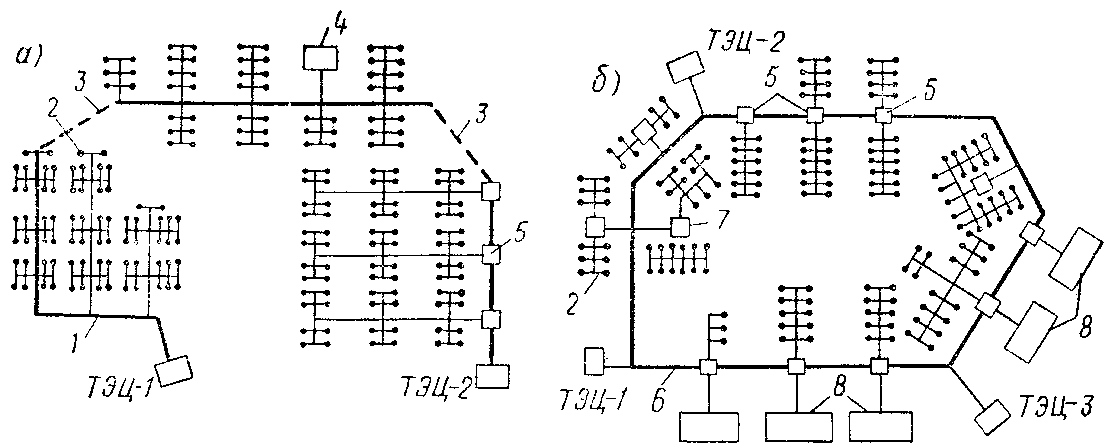

| Рис. 9.2 |

Радиальные сети (тупиковые) (рис. 9.2а) сооружают с постепенным уменьшением диаметров теплопроводов в направлении от источника теплоты. Такие сети наиболее просты и экономичны по начальным затратам. Их основной недостаток — отсутствие резервирования. Во избежание перерывов в теплоснабжении (в случае аварии на магистрали радиальной сети прекращается теплоснабжение потребителей, присоединенных на аварийном участке) должно предусматриваться резервирование подачи теплоты потребителям за счёт устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов и совместной работы источников теплоты (если их несколько). Радиус действия водяных сетей во многих городах достигает значительной величины (15—20 км).

Устройством перемычек тепловая сеть превращается в радиально-кольцевую, происходит частичный переход к кольцевым сетям. Для предприятий, в которых не допускается перерыв в теплоснабжении, предусматривают дублирование или кольцевые (с двусторонней подачей теплоты) схемы тепловых сетей (рис. 9.2б). Хотя кольцевание сетей существенно удорожает их, но зато в крупных системах теплоснабжения значительно повышается надёжность теплоснабжения, создаётся возможность резервирования, а также повышается качество гражданской обороны.

Паровые сети устраивают преимущественно двухтрубными. Возврат конденсата осуществляется, по отдельной трубе — конденсатопроводу. Пар от ТЭЦ по паропроводу со скоростью 40—60 м/с и более идёт к месту потребления. В тех случаях, когда пар используется в теплообменниках, конденсат его собирается в конденсатных баках, откуда насосами по конденсатопроводу возвращается на ТЭЦ.

| Рис. 9.3 |

По способу прокладки тепловые сети делят на подземные и надземные (воздушные). Надземная прокладка труб (на отдельно стоящих мачтах или эстакадах, на кронштейнах, заделываемых в стены здания) применяется на территориях промышленных предприятий, при сооружении тепловых сетей вне черты города, при пересечении оврагов и т.д. (рис. 9.3). Надземная прокладка тепловых сетей рекомендуется преимущественно при высоком стоянии грунтовых вод.

Преобладающим способом прокладки трубопроводов тепловых сетей является подземная прокладка: в проходных каналах и коллекторах совместно с другими коммуникациями; в полупроходных и непроходных каналах; бесканальная (в защитных оболочках различной формы и с засыпной теплоизоляцией).

Наиболее совершенный, но и более дорогой способ представляет собой прокладка теплопроводов в проходных каналах , которые применяют при наличии нескольких теплопроводов больших диаметров. При температуре воздуха в каналах более 50°С предусматривают естественную или механическую вентиляцию.

Тепловые сети в целом, особенно магистральные, являются серьёзным и ответственным сооружением. Их стоимость, по сравнению с затратами на строительство ТЭЦ, составляет значительную часть. Распределение стоимости прокладки тепловых сетей между строительными, монтажными и изоляционными работами может быть представлено в следующем виде: 1) стоимость строительных работ для внутриквартальных и межквартальных тепловых сетей в сухих грунтах составляет 80% и в мокрых — 90% общей стоимости трассы, остальные 1O—20% соответственно составляют стоимость монтажных и изоляционных работ; 2) стоимость строительных работ для магистральных тепловых сетей в сухих грунтах составляет в среднем 55%, в мокрых — 75%.

Бесканальный способ прокладки теплопровода — самый дешёвый. Применение его позволяет снизить на 30—40% строительную стоимость тепловых сетей, значительно уменьшить трудовые затраты и расход строительных материалов. Блоки теплопроводов изготовляют на заводе. Монтаж теплопроводов на трассе сводится лишь к укладке автокраном блоков в траншею и сварке стыков.

Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия до верха перекрытия канала или коллектора принимается, м: при наличии дорожного покрытия — 0,5, без дорожного покрытия — 0,7, до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,7, до верха перекрытия камер — 0,3.

В настоящее время свыше 80% тепловых сетей проложены в непроходных каналах, около 10% — надземные, 4% — в проходных каналах и тоннелях и около 6% — бесканальные. Средний срок службы подземных канальных теплопроводов вдвое меньше нормативного и не превышает в среднем 10—12 лет, а бесканальных с изоляцией на битумовяжущей основе — не более 6—8 лет. Основной причиной повреждений является наружная коррозия, возникающая из-за отсутствия или некачественного нанесения антикоррозионных покрытий, неудовлетворительного качества или состояния покровных слоёв, допускающих избыточное увлажнение изоляции, а также вследствие затопления каналов из-за неплотностей конструкций. Как у нас в стране, так и за рубежом ведётся постоянный поиск, а в последние годы особенно интенсивно, в направлении повышения долговечности теплопроводов, надёжности их работы и снижения затрат на их сооружение.

Источник