- Типы синтаксической связи и способы их выражения

- 1) Согласование состоит в повторении одного, нескольких или всех граммем одного слова в другом, связанном с ним слове, например, согласование сказуемого с подлежащим в русском языке: я читаю / она поет / мы работаем (граммемы лица, числа). Согласование используется как средство выражения подчинительных связей между определением и определяемым, при этом граммемы определяемого повторяются в определяющем: новая книга, новую книгу, новые книги (род, число, падеж).

- 2) Управление состоит в том, что одно слово вызывает в связанном с ним другом слове появление определенных граммем, не повторяющих однако граммем первого слова. Управление широко используется как средство выражения подчинительной связи, например: в русском языке переходный глагол требует дополнения в винительном падеже: читаю книгу. Другие глаголы: радуюсь весне (дат. падеж); добиваюсь результатов (род. падеж).

- РУСТЬЮТОРС

- Синтаксическая связь. Виды синтаксической связи слов и предложений.

- Содержание:

- ↑ Синтаксическая связь. Виды синтаксической связи.

- ↑ Сочинительная связь (сочинение как вид синтаксической связи)

- ↑ Сочинительная связь в простом предложении

- ↑ Сочинительная связь в сложном предложении

- ↑ Подчинительная синтаксическая связь.

- ↑ Подчинительная связь в словосочетании (согласование, управление, примыкание)

- ↑ Подчинительная связь в сложном предложении

- ↑ Предикативная связь

- ↑ Полупредикативная связь

- ↑ Присоединительная связь

Типы синтаксической связи и способы их выражения

Типы синтаксической связи и способы их выражения

Значительнее место в синтаксисе отводится типам синтаксической связи слов и способам формального выражения синтаксических функций.

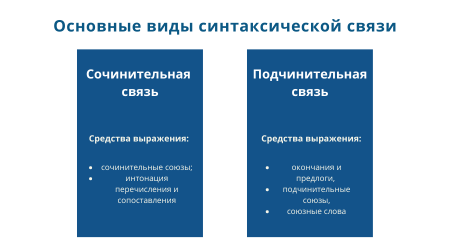

Обычно говорят о двух важнейших типах синтаксической связи: о сочинении и о подчинении. Для сочинительной связи характерны равноправность элементов, что внешне выражается в возможности перестановки без изменения смысла: жена и я / я и жена. При сочинении связанные элементы однородны, функционально близки. Примеры: стол и стул / я или ты / строг, но справедлив. Подчинительная связь: ножка стола / подушка из пуха / пуховая подушка / читаю книгу. Здесь отношения неравноправные: один элемент является главенствующим (ножка, подушка, читаю), другой – подчиненным (… стола. …. из пуха, пуховая …., …. книгу).

Среди способов формального выражения синтаксических связей принято выделять:

1) согласование; 2) управление; 3) примыкание; 4)союзное и бессоюзное сочинение; 5) союзное и бессоюзное подчинение;

Первый и второй способы пользуются морфологическими формами, третий – неморфологическими формами (порядок слов, интонация). Союзное сочинение и подчинение пользуются служебными словами (союзами). Бессоюзное сочинение и подчинение – порядком слов, интонацией.

Морфологический способ выражения синтаксических связей включает:

1) Согласование состоит в повторении одного, нескольких или всех граммем одного слова в другом, связанном с ним слове, например, согласование сказуемого с подлежащим в русском языке: я читаю / она поет / мы работаем (граммемы лица, числа). Согласование используется как средство выражения подчинительных связей между определением и определяемым, при этом граммемы определяемого повторяются в определяющем: новая книга, новую книгу, новые книги (род, число, падеж).

2) Управление состоит в том, что одно слово вызывает в связанном с ним другом слове появление определенных граммем, не повторяющих однако граммем первого слова. Управление широко используется как средство выражения подчинительной связи, например: в русском языке переходный глагол требует дополнения в винительном падеже: читаю книгу. Другие глаголы: радуюсь весне (дат. падеж); добиваюсь результатов (род. падеж).

Постановки зависимых от них слов в определенных падежах требуют также: 1) существительные: любитель балета (род. падеж); жажда знаний (род. падеж); 2) прилагательные: полный сил (род. падеж); довольный покупкой (тв. падеж); 3) наречия: наравне со мной (тв. падеж).

Неморфологический способ выражения синтаксических связей включает:

а) позиционное примыкание, то есть обозначение связи слов путем их простого соположения, постановки рядом, например:

2) An English book – английская книга; a sweet smell – сладкий запах (примыкание прилагательного-определения к существительному).

2) Препозиция и постпозиция:

в русском языке постпозиция числительного в противопоставлении его препозиции служит выражению оттенка приблизительности:

два килограмма / килограмма два.

Во французском языке прилагательное употребляется в постпозиции – drapeau rouge, в русском языке – в препозиции: красный флаг.

В английском языке в сочетаниях типа stone wall – «каменная стена» существительное в препозиции к другому существительному выполняет функцию определения к нему и не отличается таким образом от прилагательного.

3) Тенденция к закреплению определенных мест в предложении за определенными членами предложения:

при совпадении (омонимии) именительного и винительного падежей у существительных, использованных в предложении в качестве подлежащего и дополнения:

Мать любит дочь (Дочь любит мать ?).

Весло задело платье.

Бытие определяет сознание.

Мотоцикл обгоняет грузовик.

В данных примерах только порядок следования слов заставляет понимать первое существительное как подлежащее, а второе – как прямое дополнение. В языках без падежной системы характерен фиксированный порядок слов:

англ. язык: The father loves the son / Отец любит сына;

франц. язык: Le père aime le fils / Отец любит сына.

Инверсия с сохранением смысла всего предложения невозможна.

4) Порядок слов может разграничивать типы предложений, например:

а) повествовательное предложение / общевопросительное предложение:

рус.: Ты хотел этого / Хотел ты этого?; англ.: The house has a garden / Has the house a garden ?

При этом инверсия сопровождается вопросительной интонацией.

Интонация как средство выражения синтаксических связей занимает важное место в синтаксисе. Прежде всего интонация разграничивает типы предложений – вопросительное, побудительное, повествовательное. Интонация осуществляет актуальное членение предложения, обособление и логическое, или эмоциональное, выделение отдельных членов предложения. Примеры:

Вчера я был в театре (завершающая, повествовательная интонация).

Ты вчера был с ним в театре? (повышение тона на слове «был» — вопросительная интонация).

Петров – отличный специалист! (выделительная, разделительная интонация, где основную роль играет пауза, создающая двучленность предложения); Вечно нахмуренная свекровь / портила ей настроение (интонационное примыкание).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

РУСТЬЮТОРС

Синтаксическая связь. Виды синтаксической связи слов и предложений.

Содержание:

↑ Синтаксическая связь. Виды синтаксической связи.

Сочинительная синтаксическая связь соединяет однородные члены в простом предложении и части сложносочиненного и бессоюзного предложения (перечислительный и сопоставительный тип). Подчинительная связь объединяет слова в словосочетании и части сложноподчиненного и бессоюзного предложения (объяснительного и обусловленного типа).

*В языкознании также выделяют предикативную, полупредикативную и присоединительную синтаксические связи. Предикативная связь — единство подлежащего и сказуемого — формирует грамматическую основу двусоставного простого предложения. Полупредикативная связь реализуется при обособлении второстепенных членов предложения. Присоединительная связь действует в присоединительных конструкциях в простом и сложном предложениях.

↑ Сочинительная связь (сочинение как вид синтаксической связи)

Сочинительная связь — связь грамматически равноправных, независимых компонентов (слов или предложений), связанных по смыслу. Независимость выражается в том, что от члена сочинительного ряда нельзя поставить вопрос к другому члену того же ряда. Такие члены связаны перечислительными, сопоставительными или разделительными отношениями. Равноправные, независимые отношения выражаются сочинительными союзами и/или интонацией перечисления.

Сочинительной связью связаны однородные члены (как в простом, так и в сложном предложении) и части сложносочиненного предложения.

↑ Сочинительная связь в простом предложении

Сочинительная связь в простом предложении формирует однородность — равноправие синтаксической позиции в предложении. Однородные члены предложения, как правило, выполняют одну и ту же функцию (отвечают на один вопрос) и соотносятся с одним и тем же членом предложения.

Сочинительные отношения «передают значение множества отдельных, разных, но в чем-то сходных предметов (явлений, признаков) объективного мира. Множество может быть передано в виде соединения (Дождь и ветер шумят за окном), противопоставления (Это шумит не ветер, а дождь), разделения (Это шумит не то ветер, не то дождь), сопоставления (Это шум не только от ветра, но и от дождя).

↑ Сочинительная связь в сложном предложении

- На одной из больших улиц Лизе встретилась великолепная карета, и в сей карете увидела она Эраста (Кар.) — перечисление.

- Я еще оставался в кафе, а он ушел, и я опять, как два года тому назад, смотрел ему вслед (газ.) — сопоставление, перечисление.

- Пальто, надо признаться, у меня было, но я не надевал его по принципиальным соображениям (Баб.) — противительные отношения.

- Стебли были разнообразны, листья, стволы; он видел травинки, суставчатые, как бамбук; его поразила многоцветность того, что называют травяным покровом; многоцветность самой почвы оказалась для него совершенно неожиданной (Ол.) — перечисление.

- Господин Прохарчин, как всякий поэтический образ, достигающий известной идейной значительности, не является самодовлеющим — он возводится к более сложному порядку художественных явлений (Ан.) — противопоставление.

↑ Подчинительная синтаксическая связь.

Подчинительная связь в простом предложении формирует словосочетание. В сложном предложении на подчинительной связи строятся сложноподчиненные, а также бессоюзные предложения (объяснительного и обусловленного типа).

Средства подчинительной связи:

- окончания и предлоги,

- подчинительные союзы,

- союзные слова

↑ Подчинительная связь в словосочетании (согласование, управление, примыкание)

Слово, от которого исходит подчинительная связь (от которого задается вопрос), является опорным (главным, стержневым) в словосочетании; Слово, которое зависит от главного называется зависимым, подчиненным.

Дима работал врачом в неотложной помощи. Люди вызывали его к себе домой, когда им было плохо, и очень радовались Диминому приходу. Но как только им становилось получше и Дима уходил, они совершенно о нем забывали (Ток.).

Из приведенного текста можно вычленить несколько словосочетаний с разными смысловыми отношениями:

- работал — где? — в неотложной помощи (обстоятельственные);

- вызывали — кого? — его (объектные);

- вызывали — куда? — к себе домой (обстоятельственные);

- радовались — чему? — приходу (объектные);

- приходу — чьему? — Диминому (определительные);

- становилось получше — кому? — им (объектные);

- забывали — о ком? — о нем (объектные);

- забывали — как? — совершенно (обстоятельственные).

↑ Подчинительная связь в сложном предложении

Проследим эту грамматическую соотнесенность на примерах из «Истории России с древнейших времен» Сергея Соловьева:

- Геродот замечает, что берега Днепра по своему необыкновенному плодородию способны питать и земледельческое народонаселение (- что? — объектные).

- Город Владимир лежит на Клязьме, которая впадает в Оку (какой? — определительные).

- Новгород зависел вполне от Востока, потому что торговое значение Новгорода состояло в доставке северо-восточных товаров в Европу (- почему? — обстоятельственные).

- Когда единоплеменники их — пруссы — подверглись тяжкому игу немцев, литовцы отбились от последних в своих дебрях, заслонили от них восточных соседей своих (- когда? — обстоятельственные).

- Позже Лида видела сверху, как начинали населяться окрестные крыши домов: через чердаки на железные кровли выходили семьи, стелили одеяла и ложились спать на воздухе, помещая детей между матерью и отцом (Плат.) — разъяснение (как именно?).

- Девочка уснула и забыла все, что видела потом в другие дни: она была слишком мала, и память и ум раннего детства заросли в ее теле навсегда последующей жизнью (Плат.) — причинное обоснование (почему?).

- Снегопад был жуткий — автобусы отменили (газ.) — следствие.

↑ Предикативная связь

в больших хлопотах,

собираются улетать в южные края,

тут ни при чем,

выкармливают птенцов,

относятся к отряду пернатых,

пренеприятные создания.

Именно предикативная связь формирует грамматическую основу предложения. А грамматическая основа, в свою очередь, соотносит каждое конкретное высказывание с внеязыковой действительностью. Причем в данном случае возможно не только именование, называние явлений (как у словоформы или словосочетания), но и сообщение о событиях и фактах.

Иначе говоря, предикативная связь создает предложение как структурную единицу и высказывание как коммуникативную единицу, а язык реализует свою функцию общения.

↑ Полупредикативная связь

Обособление второстепенного члена (интонационное в устной речи и пунктуационное на письме) происходит потому, что некоторое слово или, скорее, группа слов берет на себя роль побочного сказуемого в предложении, т.е. вместе с основным сообщением присутствует еще одно, сопутствующее главному:

Он строит маленькую дачку в Подмосковье, недалеко от железнодорожной станции.

Это осложненное простое предложение можно представить в виде сложного или двух простых:

- Он строит маленькую дачку в Подмосковье, дачка — недалеко от железнодорожной станции или

- Он строит маленькую дачку в Подмосковье. Дачка — недалеко от станции.

Уточняющее обстоятельство недалеко от железнодорожной станции функционально сближается со сказуемым, а следовательно, оно несет новое сообщение, хотя не имеет предикативной основы. Такое уточнение приобретает полупредикативное значение, и отношения в сочетании строит недалеко от железнодорожной станции являются полупредикативными.

Обособленные второстепенные члены можно представить как конструкции, синонимичные придаточным частям сложного предложения, или приравнять ко второму, однородному сказуемому при уже имеющемся.

В предложении Ошарашенный неожиданным открытием, я поспешно провел собственные изыскания и обнаружил еще два документальных фильма обособленный причастный оборот легко трансформируется в обстоятельственное придаточное (причины или уступки):

Поскольку я был ошарашен неожиданным открытием, я поспешно провел собственные изыскания.

В предложении Листья падали, кружась одиночное обособленное деепричастие превращается в однородное сказуемое: Листья падали и кружились. Во всех примерах фиксируется тот же характер связи, а именно полупредикативный.

↑ Присоединительная связь

Продумывая высказывание, мы заранее конструируем синтаксическую форму, в которой уложилась бы наша мысль. Если мысль поспевает за произнесением, то речь течет плавно. Но если мы хотим что-то попутно добавить, присоединить к сказанному, возникает некоторый синтаксический сбой.

Многие устные высказывания, не составляющие связной монологической речи, легко «сбиваются с пути» и представляют собой цепочку присоединений: Позвони мне вечерком. Попозже. После девяти. Стоящие за точкой фразы не самостоятельны по смыслу и являются «оторвавшимися» членами того же самого предложения.

Письменные тексты также демонстрируют примеры подобного сбоя. Рассмотрим пример из Достоевского, признанного мастера передачи эмоциональной, сбивчивой речи: Даже липы мне не понравились, а ведь за сохранение их берлинец пожертвует всем из самого дорогого, даже, может быть, своей конституцией; а уж чего дороже берлинцу его конституции? (Дост.).

Частное, казалось бы, замечание (липы не понравились) вызвало попутный комментарий (берлинец пожертвует всем), требующий, по мнению автора, иронического уточнения (даже конституцией), а оно, в свою очередь, рождает дополнительное соображение.

Цепочки присоединительных конструкций создают тот неповторимый синтаксический строй, который противостоит академически логичному развертыванию речи и позволяет предельно актуализировать присоединяемый компонент.

Итак, пять видов синтаксической связи — подчинительная, сочинительная, предикативная, полупредикативная, присоединительная — формируют многообразие синтаксических структур.

Источники:

Солганик Г.Я. Русский язык и культура речи. Синтаксис.

Фоминых Б.И. Курс лекций по современному русскому языку: Синтаксис простого предложения.

Источник