Обществознание. 10 класс

Конспект урока

Обществознание, 10 класс

Урок 9. Деятельность человека

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

- Деятельность человека – способ существования людей.

- Понятие и структура человеческой деятельности.

- Мотивация деятельности, потребности и интересы.

- Классификация видов человеческой деятельности.

- Учение как вид человеческой деятельности.

Глоссарий по теме

Деятельность — специфический вид человеческой активности, направленный на совершенствование окружающего мира и самого себя.

Сознание — высшая, свойственная человеку форма обобщённого и целенаправленного отражения действительности; совокупность психических процессов, участвующих в осмыслении человеком объективного мира.

Творчество — деятельность, порождающая нечто качественно новое, ранее неизвестное.

Потребность — это переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания его организма и развития личности.

Цель — это осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность.

Субъект — тот, кто осуществляет деятельность.

Объект — то, на что направлена эта деятельность.

Мотив — побуждение к деятельности (потребности, интересы, убеждения, идеалы, эмоции).

Средства — методы, способы, предметы, использующие для достижения цели.

Процесс — действия, поступки, направленные на достижение результата.

Итог — результат, продукт деятельности, ради которого она совершалась.

Деятельность, виды деятельности, творчество, структура человеческой деятельности, мотивация, потребности и интересы.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

Учебник «Обществознание» для 10 класса авторов: Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова, А.В. Белявского. Москва. Издательство «Просвещение», 2014.

О.А. Чернышёва, Р.В. Пазин. Обществознание. ЕГЭ. Работа с текстом. Решение познавательных задач. Легион. Ростов-на-Дону, 2017. С. 28-41; 192-198.

П.А. Баранов. Большой сборник тематических заданий. АСТ, 2017. С. 5 – 37.

А.Ю. Лазебникова, Т.В. Коваль, Е.С. Королькова, Е.Л.Рутковская. ЕГЭ. Обществознание. Экзаменационный тренажер. 20 экзаменационных вариантов. Учпедгиз.Москва,2018. С.139-140

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Жизнь человека представляет собой постоянное действие, он всегда что-то делает: познаёт мир, создаёт необходимые условия для своего существования (пищу, одежду, жильё), удовлетворяет духовные потребности (занимается наукой, музыкой, живописью), а также самосовершенствуется. Человеческая деятельность имеет отличительные черты от поведения животных.

1.Сознательный характер: только человек способен сознательно ставить цели своей деятельности и предвидеть результат.

2.Продуктивный характер: человек стремиться получить результат, продукт своей деятельности.

3.Орудийный характер: для осуществления деятельности человек создаёт и использует орудия.

4.Преобразующий характер: только человек способен изменять себя и окружающий мир.

5.Общественный характер: деятельность человека невозможна без разнообразных отношений с другими людьми.

Деятельность человека связана с удовлетворением его потребностей.

Потребность — это переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для существования и развития.

Существуют различные классификации потребностей. Самый общий вид представлен объединением их в три группы.

Первая группа – биологические (естественные, физиологические) потребности. Это потребности в пище, воздухе, воде, сне и т. п.

Социальные потребности — потребности в трудовой деятельности, общении, то есть во всём том, что связано с общественной жизнью.

Идеальные (духовные) потребности связаны с духовным развитием человека — самовыражение, создание и освоении культурных ценностей, познания мира и т.п.

Все три группы взаимосвязаны. Учёные А. Маслоу и С.Л. Рубинштейн характеризуют человека как «желающее существо», которое редко достигает состояния полного удовлетворения потребностей.

Советский учёный А.Н. Леонтьев выделил в структуре деятельности цель, средства и результат. Структуру деятельности можно представить схематично: Субъект – объект – мотив – цель – средства – процесс (действия) – результат

Субъект – действующий человек. Объект – то, на что направлена эта деятельность.

Мотив – побуждение к деятельности. Цель – осознанный образ будущего результата.

Средства – методы, способы, предметы, используемые в ходе деятельности. Процесс – действия, поступки, направленные на достижение результата. Итог – результат, продукт деятельности.

Выделяют различные виды деятельности:

- Материальная и духовная: их связывают с производством вещей и идей.

- Индивидуальная и коллективная – в зависимости от субъекта.

- Репродуктивная и творческая – здесь имеется в виду характер деятельности.

- Законная и незаконная – по отношению к правовым нормам.

- Моральная и аморальная – по отношению к моральным нормам.

- Прогрессивная и регрессивная – по отношению к развитию общества

- Экономическая, социальная, политическая, духовная – связана со сферами общества.

В процессе становления человек осваивает разные виды деятельности.

Игра – вид деятельности, в которой процесс важнее цели.

Учение — деятельность, в процессе которой приобретаются знания и осваиваются способы действий.

Труд — вид деятельности, дающий практически полезный результат.

Общение –деятельность, связанная с различными взаимоотношениями между людьми,

обменом информацией, оценками, чувствами и конкретными действиями.

Творчество – это особый вид деятельности, порождающий нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее.

Деятельность влияет на сознание человека, его развитие. Сознание, формируемое деятельностью, влияет на эту деятельность, определяет и регулирует её.

Претворяя в жизнь свои творческие идеи, люди преобразуют себя и мир вокруг себя.

Следовательно, человек творит мир, отражая его в своем сознании.

Разбор типового тренировочного задания

1. Выберите верные суждения о деятельности

1) Благодаря деятельности, биологическое существование человека становилось одновременно социальным.

2) В отличие от животных деятельность человека является преобразовательной.

3) Деятельность человека всегда протекает совместно с окружающими людьми.

4) Деятельность человека представляет собой подсистему, включённую в систему отношений общества.

5) Люди обладают врождённой программой деятельности.

2. Вставьте пропущенные слова:

Для осуществления своей деятельности человек создаёт и использует ______. Деятельность направлена на получение __________.

Правильный вариант: орудия; результата.

Источник

Деятельность человека

Урок 4. Обществознание 10-11 классы. Человек. Общество. Духовная культура ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Деятельность человека»

В различных ситуациях вы можете услышать о деятельности человека и о деятельности других живых и неживых организмов. Например, о деятельности муравьёв или вулканической деятельности.

Но с обществоведческой точки зрения два последних словосочетания не совсем корректны. Деятельность присуща только человеку. Она не сводится к неким изменениям, активности и даже целесообразному поведению. Деятельность — это нечто большее.

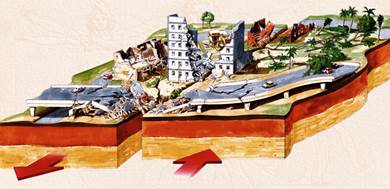

Вулкан извергается. Тектонические плиты сдвигаются, и происходит землетрясение.

Вода испаряется, попадает в атмосферу и вновь возвращается на землю в виде дождя или снега. Листья растений поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Сами растения растут, именно поэтому их так и назвали. Они проходят через определённый жизненный цикл.

У всех этих изменений есть какая-то причина и какой-то результат. А чего нет? Правильно, цели. Вулкан, вода, растения не являются субъектами, активными деятелями. Всё, что с ними происходит, происходит в соответствии с объективными законами природы. Наверное, не помешает лишний раз напомнить, что объективные законы — те, которые действуют сами по себе, независимо от чьих-то усилий или желаний.

С животными всё сложнее. Их поведение целесообразно. Лев гонится за антилопой не только потому, что объективные законы природы предписывают хищникам питаться мясом.

Ну, то есть главным образом именно поэтому. Лев — хищник, он не может стать вегетарианцем! Но антилопа, или любое другое мясо, не попадает льву в желудок само по себе, просто из-за того, что есть такой закон. Ему надо её выследить, так чтобы жертва не смогла обнаружить своего преследователя слишком рано. Из моральных соображений: антилопу жалко. То есть, льву приходится в каком-то смысле планировать свои действия. И учить этому львят. Не за школьной партой, конечно, исключительно на личном примере.

У муравьёв, к тому же, действия носят коллективный характер. Лев может поймать добычу индивидуально, а вот муравью в одиночку муравейник построить — без шансов. В их семьях (а они могут быть огромными, насчитывать миллионы особей) существует чёткое распределение ролей, своеобразное разделение труда. Муравьиная царица — самка — воспроизводит потомство и доращивает его до рабочего состояния. Ну, а рабочий муравей может быть нянькой, строителем, уборщиком, солдатом.

Всё как у людей! Или не совсем?

Во-первых, мы с вами действуем осознанно. Человек не просто преследует некие цели, он сам их определяет. И далеко не всегда под воздействием биологической стороны своей натуры. Большая часть наших действий связана с удовлетворением социальных или духовных потребностей. Наше выживание никак, например, не зависит от того, знаем ли мы что Земля — не плоский диск, и что она — всего лишь одна из бесконечного множества планет во Вселенной.

Но сколько усилий было предпринято для того, чтобы это узнать. Кое-кто даже пожертвовал собственной жизнью ради утверждения этой идеи.

Человек определяет также и средства, способы достижения целей. Он сам решает, какие из них приемлемы, а какие нет, какие наиболее эффективны в той или иной ситуации. Муравейник всегда имеет заданную структуру. Мы строим свои дома по-разному, в зависимости от того, для каких целей они будут предназначены, какими ресурсами мы располагаем, на каком уровне технического прогресса находимся.

Нам тоже нужно кушать, по природе мы — всеядны. Но значительное количество людей отказываются от некоторых видов пищи. Из моральных, религиозных или даже эстетических соображений.

Мы можем пожалеть антилопу (ну, или любое другое живое существо) и стать вегетарианцами. А лев не может. Цели его действий определяются его биологической программой.

Во-вторых, люди не просто используют в своих целях то, что есть в природе, не просто приспосабливаются к её условиям. Они способны преобразовать природу, создать искусственную среду обитания. И с этой целью изготавливают орудия труда, которые постоянно совершенствуются и усложняются.

В-третьих, человеческая деятельность носит созидательный, творческий характер. Люди создают то, чего не существует в природе и никогда бы не появилось, не будь их на планете. Стоп, скажете вы, если бы не муравьи, в природе не было бы муравейников. Птичьи гнёзда, медвежьи берлоги, паутина — тоже результат активных действий.

Но даже если оставить в стороне уже разобранный нами вопрос о том, что все эти вещи всегда воспроизводятся в практически неизменном виде (для неких конкретных природных условий), они создаются исключительно из тех материалов, которые имеются под рукой (или, точнее, под лапой) их создателей. Из чего мы сейчас можем построить дом или сплести сеть? То-то же! Ну, и уж в любом случае, животные не оснащают свои дома отопительными системами, комфортной мебелью, не украшают их картинами и цветами.

И не выдумают разновидности плетёной сети для создания одежды, да не просто какой-нибудь, а чтобы модная была, чтобы «костюмчик сидел».

В-четвёртых, человеческая деятельность имеет общественный характер. Речь идёт не просто о некоем естественном разделении труда, а о том, что люди в процессе своей деятельности вступают в разнообразные, весьма сложные отношения: экономические, социальные, политические, духовные.

И, в-пятых, наша деятельность зачастую направлена на нас самих, преобразование нашего сознания, общества, в котором мы живём.

Итак, деятельность — это специфически человеческая (то есть присущая исключительно человеку) форма активного отношения к окружающему миру, связанная с целенаправленным изменением, преобразованием, как внешнего мира, так и самого человека.

Что собой представляет структура деятельности? Говоря о структуре чего-либо, мы имеем в виду элементы, из которых это что-либо состоит.

Выделим в первую очередь, субъект и объект деятельности. Субъект — активная составляющая, тот, кто действует, ставит цели, выбирает средства их достижения. Поскольку деятельность — специфически человеческая форма активности, то её субъектом практически всегда является человек или группа людей. Объект — то, на что направлено действие. Это может быть некий предмет, событие или явление. Объектом деятельности может быть и сам человек, если он что-то хочет изменить в себе, или другие люди. Например, в учебной деятельности учитель может выступать в качестве субъекта, а ученики — в качестве объекта.

Конечно, гораздо лучше, продуктивнее, если они все будут активными субъектами, чьи совместные усилия направлены на овладение объектом — знаниями по какой-либо теме, скажем, «Деятельность человека».

Деятельность состоит из отдельных действий. Например, ваша учебная деятельность много чего в себя включает: вы слушаете учителя, читаете учебную литературу, ищете дополнительную информацию по какому-то вопросу в Интернете или других источниках, выполняете практические работы, решаете контрольные, вместе с группой товарищей осуществляете какой-то проект и так далее.

Начало любой деятельности связано с наличием мотива. Этот термин происходит от латинского слова “movere” — приводить в движение, толкать. То есть это некие условия — внутренние или внешние, — которые подталкивают человека к действиям. В качестве мотивов могут выступать многообразные потребности человека, его интересы, убеждения, чувства. Макс Вебер, немецкий социолог, философ, экономист, предложил следующую классификацию действий людей в зависимости от их мотивации.

Целерациональные действия, то есть действия, направленные на достижение осознаваемой человеком, чётко сформулированной цели.

Субъект деятельности при этом старается выбрать самые рациональные, эффективные средства её достижения, представляет трудности и препятствия, которые могут встретиться, продумывает возможные варианты их преодоления. Представьте себе генерала, который планирует грядущее сражение. Или себя самих, готовящихся к поступлению в профессиональное учебное заведение на выбранную специальность.

Ценностно-рациональные действия основаны на внутренних убеждениях человека, его представлениях о должном положении вещей. Капитан корабля последним покидает тонущее судно. Вы уступаете место в общественном транспорте женщине с маленьким ребёнком. Кто-то едет за сотни километров, чтобы побывать на выставке картин любимого художника.

Действия этих двух типов составляют основу деятельности, их цель осознанна, часто они носят творческий характер.

Макс Вебер выделил также аффективные и традиционные действия. Первые совершаются под воздействием эмоций, зачастую необдуманно. Например, обида или гнев (или и то, и другое одновременно) захлёстывают человека и он не в состоянии принимать взвешенные решения.

Примером традиционных действий может быть участие в каких-то ритуалах. К этому типу можно отнести и привычные действия. Настолько привычные, что человек перестаёт задумываться об их смысле, выполняет автоматически. Достаточно часто подобные действия являются неотъемлемой частью рациональной деятельности. Когда вы идёте на занятия, вы вполне осознаёте, что именно и с какой целью вы делаете, но привычный путь до школы совершаете практически на автомате: «ноги сами идут». Точно также, читая учебную литературу, не задумываетесь над тем, как буквы складываются в слова. Вы научились этому в первом классе или ещё до поступления в школу. Теперь вы думаете лишь о смысле прочитанного.

Наличие мотива ещё не означает, что некое действие будет совершено. Он должен быть подкреплён намерением действовать. На этом этапе формулируется цель деятельности, её предвосхищаемый результат. Человек отвечает сам себе на вопрос: «Что я хочу получить в итоге?» Если чёткого ответа у него нет, то и успеха ожидать сложно. Осознав цель деятельности, зачастую необходимо разбить её на ряд задач — промежуточных результатов. Их последовательное решение приведёт к желаемому итогу.

Чтобы цель была достигнута, нужно выбрать соответствующие ей средства. Они, во-первых, должны быть соразмерными. То есть если средств будет недостаточно, их может не хватить для реализации цели. Вы не испечёте вкусный торт при отсутствии отдельных ингредиентов. Может быть, что-то и получится, но не то, чего вы хотели. Во-вторых, выбранные средства не могут противоречить нравственным и правовым нормам. Ответом на заявление Макиавелли: «Цель оправдывает средство», — можно считать слова героя романа Достоевского «Братья Карамазовы» Ивана: «Не стоит она [мировая гармония] слезинки хотя бы одного … замученного ребенка».

Когда цель определена и средства выбраны, происходит сам процесс деятельности, совершаются действия. Если они последовательны и достаточно настойчивы, мы получаем результат, удовлетворяющий нас полностью или частично. Но на этом не стоит останавливаться. Важнейшим элементом деятельности является рефлексия — анализ своих действий, оценка полученных результатов. На этом этапе мы выясняем, почему наши действия были успешными или неудачными, делаем выводы о том, что нуждается в изменении, коррекции. Если вы думаете, что рефлексия — вещь не самая необходимая, то можете ещё долго «наступать на одни и те же грабли», совершать одни и те же ошибки.

Источник