Урок 3. Виды и приемы комического

Наверное, именно по этой причине уже в Древней Греции зародилось комическое как философская категория, которая обозначает эстетически и социально значимое и культурно оформленное смешное. Тогда проблема комического подробно рассматривалась философом Аристотелем, а позже – А. Шопенгауэром, А. Бергсоном, З. Фрейдом, В. Г. Белинским, М. М. Бахтиным, В. Я. Проппом, Ю. Б. Боряевым, А А. Сычевым, А. В. Дмитриевым и другими исследователями.

К области комического можно отнести гротеск, сарказм, иронию, юмор, сатиру и другие виды. Кроме того, оно может проявлять себя во множестве жанров и видов искусства, таких как фельетоны, комедии, скетчи, буффонады, карикатуры, частушки и т.д. Выражается комическое и в каламбурах, шутках, анекдотах. Нередко возникает само по себе во всевозможных ошибках, описках, опечатках, оговорках и недоразумениях.

Далее мы рассмотрим основные виды комического, наиболее часто встречающиеся в жизни и искусстве, а также приведем примеры для каждого вида, а затем расскажем о наиболее популярных комических приемах, которые легко использовать в повседневной жизни, и дадим упражнения на их отработку.

Содержание:

Виды комического

Ниже вы узнаете, что такое:

Обо всем по порядку.

Шутка

Шуткой называют короткий текст или фразу юмористического содержания. Она может иметь различные формы, например, байки, вопроса или ответа. Почти всегда у шутки есть концовка (кульминационный момент), заканчивающая повествование и делающая его забавным.

Анекдот

Анекдот – это небольшая смешная история, отличающаяся неожиданной развязкой. В качестве анекдота могут выступать игра слов, значения терминов и понятий, какие-то ассоциации. В некоторых случаях для понимания анекдота нужно обладать определенными знаниями, например, географическими, историческими, литературными, социальными и т.п. , т.к. анекдоты могут касаться любой области жизнедеятельности человека. Также стоит заметить, что авторы анекдотов почти всегда остаются неизвестными, а рассказчики никогда не претендуют на авторство.

Лев гуляет по лесу. Встречает жирафа:

— Эй, длинношеий! Кто самый храбрый в лесу?

— Ты, лев!

Лев довольно улыбнулся и идет дальше.

Видит зебру:

— Эй, полосатая! Кто самый красивый в лесу?

— Конечно ты, лев!

Лев, гордый, пошел дальше.

Видит слона:

— Эй, длинноносый! Кто самый умный в лесу?

Слон берет льва хоботом, перебрасывает через свою спину и зашвыривает в болото. Лев вылазит, отряхивается от тины и говорит:

— Ну зачем же так нервничать? Мог бы просто сказать «Я не знаю».

Ирония

Ирония – это использование слов в отрицательном смысле, противоречащем буквальному, в результате чего внешне позитивные высказывания приобретают отрицательный подтекст. Также иронией нередко называют насмешку или даже издевку. Смысл иронии состоит в том, что объекту или ситуации приписываются отсутствующие черты, чтобы почеркнуть это отсутствие. Ирония позволят придать отрицательный или комический характер чему или кому-либо. Кроме того, выделяют антииронию и самоиронию. В самоиронии человек смеется над самим собой, а в антииронии отрицательный посыл предполагает обратный, т.е. позитивный подтекст.

Оксюморон

Оксюморон называют также «умной глупостью», т.е. сочетанием несочетаемых (противоположных по значению) слов. В искусстве часто используется, чтобы создать стилистический эффект.

Пародия

Пародия представляет собой подражание чему-либо известному для создания смешного эффекта. Можно пародировать поведение известных людей, игру актеров, исполнение музыкантов, привычки, речь, мимику, жесты и т.д. В искусстве распространены пародии на музыку, живопись, литературные произведения.

Сатира

Сатира является своеобразным комическим пафосом, суровым обличением и высмеиванием отрицательных явлений в жизни, социальных и человеческих пороков. Иногда сатира бывает несмешной. Юмор же в сатире применяется для того, чтобы сатирическое произведение не воспринималось как прямая критика или проповедь недостатков. Есть несколько разновидностей сатиры: устная, театральная, литературная и графическая.

Сарказм

Сарказмом называют едкие, злобные и язвительные насмешки, желчные замечания, злую иронию над чем-либо порочным и низменным. Как правило, сарказм (как и сатира) высмеивает людские пороки и серьезные злодеяния, особенно совершаемые чиновниками, политиками и высокопоставленными лицами.

Графика

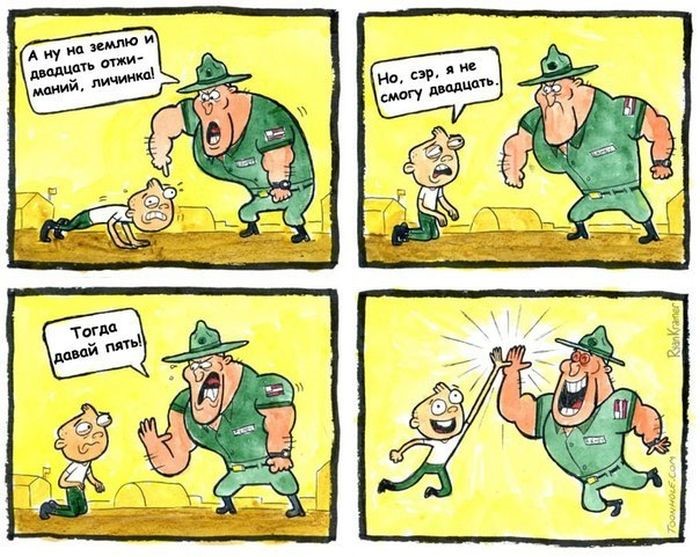

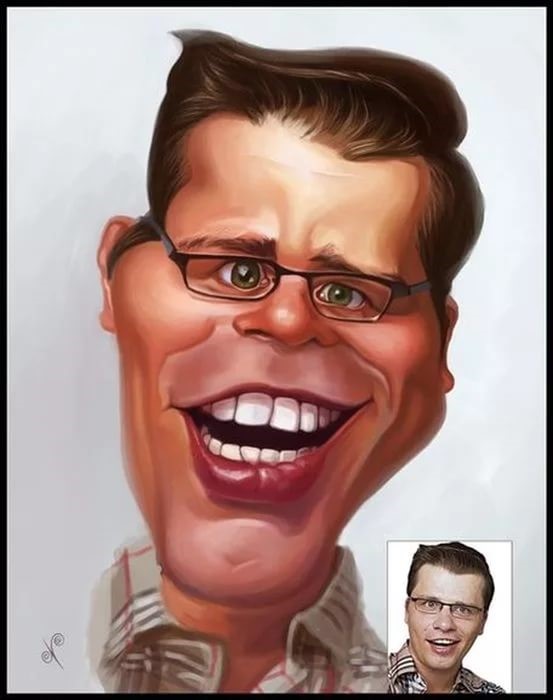

Графика – это особая форма комического, отличающаяся от письменного и устного его выражения. Самыми распространенными видами комической графики являются комиксы, шаржи и карикатуры. Грамотная комическая графика, в частности политическая, направлена на повышение социального самосознания и гражданской ответственности, выявление политических симпатий и антипатий.

И, подводя итог разговору о видах комического, несколько слов об остроумии и юморе.

Остроумие

Остроумием называется любое произведение комического – сам акт творения юмора, анекдота, шутки, сатиры и т.д. Комического не может быть без остроумия. Об остроумии мы подробно побеседуем в следующем уроке, а пока лишь заметим, что оно позволяет человеку шутить, чтобы суть была выражена всего в одной фразе, причем так, чтобы и добавить было нечего. Остроумие отличается наличием шутки, но отсутствием презрения, а также краткостью. Но одной лишь краткостью «остроты» не добиться, т.к. она достигается посредством использования неожиданной мысли.

Юмор можно понимать в двух значения. Первое – это само понимание комического, т.е. способность узнавать и демонстрировать смешное. А второе – это мягкая снисходительная, письменная или устная критика. Юмор предполагает наличие веселости и безобидной насмешки, он не связан со злобой и ехидством, как, например, сарказм или сатира. Маска смешного в юморе скрывает под собой серьезное отношение к объекту смеха, которое не сводится только к одному смешному. Истинные юмористы воспринимают юмор как изящество ума, которое несет добро; отражение творческих способностей интеллекта. Для истинного юмора характерно чувство прекрасного, способность видеть в обычном необычное, высокий вкус, чувство меры, наблюдательность и креативность.

Исходя из этого, и чувство юмора следует воспринимать как способность к пониманию юмора и восприятию смешного; как эмоциональное, интеллектуальное, эстетическое и моральное чувство. Из-за своей редкости тонкое чувство юмора всегда на вес золота, однако его можно и нужно развивать и воспитывать.

Рассмотренных нами видов комического вполне достаточно, чтобы понять, насколько широка и многогранна эта тема. Но в любом случае эта информация носит чисто теоретический характер, ведь любая форма смешного выстраивается на применении ряда специальных приемов, а это уже практика. Поэтому следующим пунктом нашего урока и станут приемы комического.

Базовые приемы комического

Базовые приемы комического необходимы для того чтобы создавать так называемые образы явлений, порождающих смешное. Ниже мы приведем наиболее распространенные приемы, использующиеся в комическом творчестве:

Источник

Виды и приемы комического в произведении

М.Е. Салтыкова-Щедрина

Форма:анализ эпизода художественного текста

Цели: повторить приемы комического; совершенствовать навык анализа источника и приемов комического в художественном тексте.

Задание 1.

Повторите основные виды и приемы комического.

Виды комического (смешного)

Юмор –вид комического: мягкий, сочувствующий смех, не отрицающий явления в целом, но признающий его несовершенства.

Ирония – вид комического: тонкая, скрытая насмешка. Комический эффект достигается посредством того, что говорится прямо противоположное подразумеваемому.

Сатира – вид комического: способ проявления комического в искусстве, заключающийся в уничтожающем осмеянии явлений, которые представляются автору порочными.

Сарказм – вид комического: злая, язвительная насмешка, издевка, содержащая уничтожающую оценку лица, предмета или явления. Для сарказма характерна крайняя степень эмоциональной открытости, отрицание, переходящее в негодование.

Приемы комического

Абсурд – способ изображения действительности, для которого характерны подчеркнутое нарушение причинно-следственных связей, стремление продемонстрировать нелепость и бессмысленность человеческого существования.

Гипербола – чрезмерное преувеличение чувств, значения, размера, красоты и т. п. описываемого явления. Может быть как идеализирующей, так и уничижающей.

Говорящее имя – прием, основанный на использовании значения имени или связанных с ним ассоциаций для характеристики внутреннего облика героя.

Гротеск – прием, основанный на совмещении контрастных начал: реального и нереального, ужасного и смешного, трагического и комического, безобразного и прекрасного.

Литота – троп, противоположный гиперболе: художественное преуменьшение величины, силы, значения явления или предмета.

Пародия – юмористическое или сатирическое подражание литературному произведению с целью его вышучивания, осмеяния.

Реализация метафоры – буквальное воплощение метафорического выражения, в результате которого возникает новое осмысление этого выражения, имеющее порой юмористический и даже гротескный оттенок.

Саморазоблачение– прием, основанный на раскрытии героем собственных пороков, неблаговидных поступков. Герой при этом не осознает собственных недостатков, не кается в них.

Фантастика – особый тип образности, для которого характерны: высокая степень условности, нарушение законов реальности, установка на вымысел

Задание 2.Прочитайте приведенный эпизод. Ответьте на вопрос в 5-10 предложениях (ответ обязательно должен содержать анализ эпизода).

Вариант 1. Фамилии на А-И

Можно ли Василиска Бородавкина назвать идеальным градоначальником. Какие сатирические приемы используются для описания его правления?

Василиск Семенович Бородавкин, сменивший бригадира Фердыщенку, представлял совершенную противоположность своему предместнику. Насколько последний был распущен и рыхл, настолько же первый поражал расторопностью и какою-то неслыханной административной въедчивостью, которая с особенной энергией проявлялась в вопросах, касавшихся выеденного яйца. Постоянно застегнутый на все пуговицы и имея наготове фуражку и перчатки, он представлял собой тип градоначальника, у которого ноги во всякое время готовы бежать неведомо куда. Днем он, как муха, мелькал по городу, наблюдая, чтоб обыватели имели бодрый и веселый вид; ночью − тушил пожары, делал фальшивые тревоги и вообще заставал врасплох.

Кричал он во всякое время, и кричал необыкновенно. «Столько вмещал он в себе крику, − говорит по этому поводу летописец, − что от оного многие глуповцы и за себя, и за детей навсегда испугались». Свидетельство замечательное и находящее себе подтверждение в том, что впоследствии начальство вынуждено было дать глуповцам разные льготы, именно «испуга их ради».

Вариант 2. Фамилии на К-Р

Какие черты глуповцев проявились в странном «бунте на коленях»? Какие сатирические приемы используются в приведенном эпизоде?

Тут же кстати он доведался, что глуповцы, по упущению, совсем отстали от употребления горчицы, а потому на первый раз ограничился тем, что объявил это употребление обязательным; в наказание же за ослушание прибавил еще прованское масло. И в то же время положил в сердце своем: дотоле не класть оружия, доколе в городе останется хоть один недоумевающий.

Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.

− Что хошь с нами делай! − говорили одни, − хошь − на куски режь; хошь − с кашей ешь, а мы не согласны!

− С нас, брат, не что возьмешь! − говорили другие, − мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!

И упорно стояли при этом на коленах.

Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет.

− Сломлю я эту энергию! − говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.

А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу, − как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут − как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.

Вариант 3. Фамилии на С-Я

Чем объясняется законотворческая деятельность Беневоленского? Какие сатирические приемы используются для описания его правления?

Едва Беневоленский приступил к изданию первого закона, как оказалось, что он, как простой градоначальник, не имеет даже права издавать собственные законы. Наконец он не выдержал. В одну темную ночь, когда не только будочники, но и собаки спали, он вышел крадучись на улицу и во множестве разбросал листочки, на которых был написан первый, сочиненный им для Глупова, закон. И хотя он понимал, что этот путь распубликования законов весьма предосудителен, но долго сдерживаемая страсть к законодательству так громко вопияла об удовлетворении, что перед голосом ее умолкли даже доводы благоразумия.

Закон был, видимо, написан второпях, а потому отличался необыкновенною краткостью. На другой день, идя на базар, глуповцы подняли с полу бумажки и прочитали следующее:

«Всякий человек да опасно ходит; откупщик же да принесет дары».

И только. Но смысл закона был ясен, и откупщик на другой же день явился к градоначальнику. Произошло объяснение; откупщик доказывал, что он и прежде был готов по мере возможности; Беневоленский же возражал, что он в прежнем неопределенном положении оставаться не может; что такое выражение, как «мера возможности», ничего не говорит ни уму, ни сердцу, и что ясен только закон. Остановились на трех тысячах рублей в год и постановили считать эту цифру законною, до тех пор, однако ж, пока «обстоятельства перемены законам не сделают».

Самостоятельная работа №9

Тип «маленького человека» в творчестве Ф.М.Достоевского.

Форма:конспектирование

Цель:закрепить сведения о сквозных типах героев в русской литературе; выявить специфику образа «маленького человека» в творчестве Достоевского

Задание. Составьте конспект статьи.

Литературный тип «маленького человека» сложился в русской прозе 1830-х − 1840-х гг. Для своего времени такой тип героя был своеобразной революцией в понимании и изображении человека в литературном произведении. В самом деле, «маленький человек» был не похож на исключительных романтических героев с их сложным духовным миром. «Маленький человек» — это, как правило, бедный петербургский чиновник, «винтик» огромной бюрократической машины, существо незаметное, стоящее на одной из нижних ступеней социальной лестницы. Характер такого человека был непримечательным, в нем не было каких-либо сильных душевных движений, «амбиций».

Духовный мир «маленького человека» скуден, малоинтересен. Однако авторы произведений о «маленьких людях» изображали их с гуманистических позиций, подчеркивая, что даже такое жалкое, беззащитное и бесправное существо достойно уважения и сострадания. Многим произведениям о «маленьких людях» присущ сентиментальный пафос. Появление «маленького человека» стало началом демократизации литературы. Классические образы «маленькихлюдей» созданы А.С.Пушкиным (Самсон Вырин в «Станционном смотрителе», Евгений в «Медном всаднике») и Н.В.Гоголем (Башмачкин в «Шинели»).

Развитием типа «маленького человека» стал литературный тип «униженного и оскорбленного» человека, который ярче всего представлен в произведениях Ф.М.Достоевского («Униженные и оскорбленные» — название романа Достоевского). Впервые образ «униженного и оскорбленного» человека — Макара Девушкина — создан Достоевским в романе «Бедные люди» (1846). Этот герой, бедный петербургский чиновник, был внешне похож на многочисленных «маленьких людей», изображавшихся писателями «натуральной школы» 1840-х гг. Но, в отличие от своих современников, Достоевский не ограничился социальной характеристикой Девушкина. Он показал, что его герой понимает и остро переживает свое унизительное положение, не может смириться с ним, хотя и не способен к протесту.

Жертвами реальной жизни стали в романе «Преступление и наказание» члены семьи Мармеладовых: кроткая Соня, которой пришлось выйти на панель, чтобы помочь семье; загнанная Катерина Ивановна, которой «некуда больше пойти»; безвольный Мармеладов, доведший жену до чахотки, обрекший дочь жить «по желтому билету». А ведь в нем были доброта и благородство: он несчастной женщине с тремя детьми «руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание», желая ей помочь. И места на службе лишился «не по своей вине, а по сокращению в штатах». А пить стал от отчаяния, мучаясь от своего бессилия и от сознания вины перед близкими. Семен Захарыч Мармеладов твердо стоит на одном пункте, который можно назвать «идеей самоуничижения»: ему и побои «не только не в боль, но и в наслаждение бывают», он приучает себя не обращать ни на что внимания, и ночевать он уже привык, где придется. Он сам отказал себе в праве быть личностью. Если с ним связана «идея самоуничижения», то с Катериной Ивановной — даже не идея, а болезненная мания самоутверждения (Разумихин ее определял как «себятешение»), но это не помогает им: от разрушения личности они постепенно приходят к физической гибели.

Когда Ф.М. Достоевский начинал работу над «Преступлением и наказанием», он планировал когда-нибудь написать роман о мечущихся людях, которых писатель называл «пьяненькими», но такой роман написан не был, а в романе о Раскольникове свое, особое место занял один из тех персонажей, которых в литературоведении относят к типу «маленького человека», − Мармеладов, − кардинально отличающийся от героя «Бедных людей» Макара Девушкина, хотя оба они, как и Самсон Вырин, временами тоже подвержены недугу пьянства. Исследователь Г.С. Померанц задумывается об особой ипостаси «маленького человека»: «Все «пьяненькие» делают низости и тут же в них раскаиваются; порывами благородны, но без всякой стойкости в добре. Они стукаются об Бога головой, как пьяный Мармеладов о ступеньки лестницы. Их великая добродетель — смирение (Мармеладов произносит об этом проповедь, поразившую Раскольникова). Но смирение «пьяных» неотделимо от греха, от привычки к собственной слабости, от неверия в себя. Трагедия нравственной слабости может быть не менее губительной, чем раскольниковские эксперименты.

В «пьяненьких» больше, чем в ком бы то ни было, бросается в глаза «текучесть» героя Достоевского, размытость нравственных границ, − та широта, о которой говорит Аркадий Долгорукий. “Я тысячу раз дивился на эту способность человека (и, кажется, русского человека по преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью, и все совершенно искренно. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость − вот вопрос!»».

И тем не менее, исследуя причины «трагедии слабости» своих героев, Ф.М. Достоевский преисполнен великим состраданием к ним. Многих из них писатель осудил за безнравственность и глухоту к чужому страданию, но главным в мировоззрении Ф.М. Достоевского было его убеждение, что человек − не бессильный «штифтик» и не «фортепьянная клавиша», приводимая в действие посторонней рукой, он сам ответственен за свою жизнь. Писатель никогда не переносил вину с самого человека на внешние «обстоятельства» его жизни. Как художник он видел свою задачу содействовать «восстановлению погибшего человека», задавленного «гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков».

Источник