Вешение линий

Лекция №4

1. Понятие о вешении линий. Различные способы провешивания в равнинной местности

2. Вешение линий через препятствия и на пересеченной местности

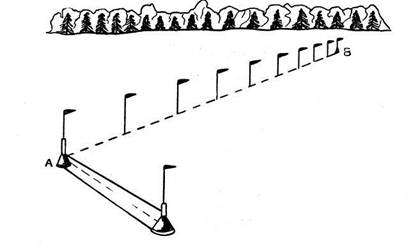

1.Если прямая линия больше 200 м, то для точности и удобства измерения необходимо на ней поставить несколько промежуточных вех, при через каждые 100 м так, чтобы все они стояли точно на этой линии в створе (рис). Такая работа называется вешением линии.

При вешении для большей точности следует пользоваться биноклем: зрительной трубой. Особенно тщательно следует вешить при овражистой, пересеченной местности, когда можно легко сбиться с прямой линии. Для вешения нужно иметь совершенно прямые вехи и ставить их строго вертикально. Если крайние точки на линии уже имеются и одна точка

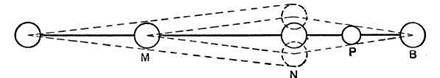

Наоборот, если попробовать устанавливать вехи от себя, от начальной вехи А к конечной В, то первая же веха М будет мешать точной установке второй вехи N (из-за своей толщины), вторая помешает точно поставить третью Р, и линия может получиться не прямая, а ломаная (рис. 2).

Рис.2. Вешение прямой линии

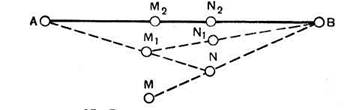

2. Если одна точка В не видна из другой А из-за возвышенности(рис. 3), следует сначала посредине линии установить дополнительные точки и от них в обе стороны, к началу и к концу линии, закончить вешение.

Рис. 3. Вешение через возвышенность

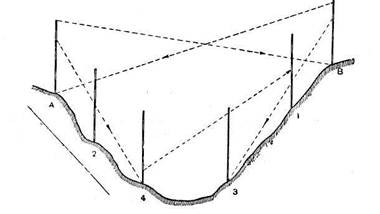

Угломерный инструмент передвигают перпендикулярно к данной линии, устанавливают несколько раз и ищут такую точку, на которой инструмент покажет угол в 180°, т. е. укажет, что он стоит на прямой линии. Вехами эта задача решается и не так точно, как инструментом, и не так быстро. Нужно взять две добавочные вехи М и N и поставить их примерно на линии метров на 50 друг от друга, после этого от первой вехи М устанавливать вторую веху N в створе на конечную точку В; теперь из второй вехи N станет видно, находится ли первая веха М на прямой линии или нет; если не находится, — первую веху М передвигают и устанавливают в створ на начальную веху А, соответствующим образом передвигают вторую вспомогательную веху — в зависимости от нового положения первой вехи; потом снова поправляют первую веху и т. д. до тех пор, пока обе вехи не будут стоять строго на прямой линии между крайними точками. Особенную тщательность следует проявлять при вешении через овраги, в лесу и по холмистой местности: здесь легко уйти в сторону, так как трудно держаться в створе 3—4 вех сразу и так как здесь имеет большое значение вертикальность вех; через овраги приходится вешить не по всей вехе, а по ее вершине, которая и должна быть строго на вертикальной линии над низом вехи (рис. 4).

Рис. 4. Вешение линий через овраг

В лесу вешение следует производить по вешкам, которые на местеприготовляют из молодого леса длиной 1,5—2 м, толщиной 2—3 см и

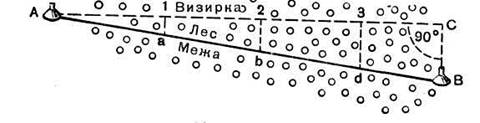

Рис. 5. Вешение в лесу

направлению к точке В наудачу, на слух. Прорубив узкую прямую визирку, по ней промеряют линию и подходят к точке В, но несколько в сторону, в точку С.

Расстояние ВС измеряется. После этого нетрудно на линии АВ наметить ряд точек a,b и т. д. по точкам 1, 2 и т. д., откладывая от точек 1, 2 и т. д. промеры 1—а, 2—b и т. д., которые будут равняться промеру ВС, умноженному на отношения А-1 к АС, А-2 к АС и т. д. Потом между точками А, а, b и В прорубаются визирки

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Вешение линий

Положение прямой линии на местности определяется двумя вехами, поставленными на ее концах. Если линию требуется обозначить более подробно, то ее необходимо провешить, то есть выставить на ней ряд промежуточных вех так, чтобы они находились в створе линии – в одной вертикальной плоскости, проходящей через данную линию. Необходимость в вешении линии возникает преимущественно при их измерении. Вехи обычно устанавливаются через каждые 100–200 м в равнинной и через 20–100 м в холмистой местности, в зависимости от видимости ранее выставленных вех. Вешение линий может производиться на глаз и инструментально, с помощью теодолита.

Рассмотрим основные случаи вешения линий.

Вешение линии между двумя данными точками. Пусть требуется провешить линию АВ (рисунок 6.1), причем точки А и В взаимно видимы и обозначены вехами. Если вешение производится на глаз, то наблюдатель становится на продолжении линии АВ возле точки А, а помощник по указанию наблюдателя выставляет последовательно ряд вех (1, 2, 3 и т. д.) так, чтобы все они находились в створе линии АВ. Вехи при этом устанавливают отвесно.

Рисунок 6.1 – Вешение линии между двумя точками

Вешение линии можно производить в направлении «на себя» и «от себя». Вешение на себя дает более точные результаты, так как при этом ранее выставленные вехи не закрывают последующих.

Продолжение линии по двум данным точкам. Если требуется, например, продолжить линию А-4 (см. рисунок 6.1), то вешение следует производить на себя, отступая назад по продолжению линии, и выставлять в створе линии последовательно вехи 3, 2 и т. д. В этом случае вешение может выполнить один наблюдатель без помощника.

Вешение линии с недоступными точками или через гору. Если требуется провешить линию между недоступными точками А и В (рисунок 6.2), или когда между ними находится возвышенность, не позволяющая видеть из одной точки другую, то путем последовательного приближения к линии выставляют в створе линии одновременно две вехи – C и D. Рабочие, которые выставляют эти вехи, должны последовательно перемещаться относительно друг друга до тех пор, пока правый рабочий не дойдет до створа DCA, а левый – до створа CDB. Схема перемещения рабочих показана на рисунке 6.2.

В случае когда возвышенность между точками А и В такова, что не позволяет найти место, из которого двоим были бы видны концы линии, то установку вех путем последовательного приближения к створу линии делают три человека. Схема их перемещения представлена на рисунке 6.3.

Рисунок 6.2 – Вешение линии через гору

Рисунок 6.3 – Вешение при помощи трех человек

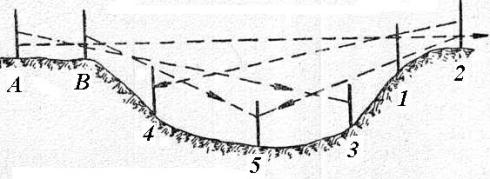

Вешение линии через овраг. При вешении линии через глубокий и широкий овраг или долину порядок установки вех бывает различный, в зависимости от расположения данных точек А и В и характера склонов оврага. Вешение линии через овраг показано на рисунке 6.4. Последовательность установки вех указана их нумерацией.

Рисунок 6.4 – Вешение через овраг

Длинные линии (километр и более) следует вешить с помощью бинокля или инструмента, снабженного зрительной трубой.

Источник

Сущность и способы вешения линий

Положение прямой линии на местности определяется двумя вехами, поставленными на ее концах. Если линию требуется обозначить более подробно, то ее необходимо провешить, то есть выставить на ней ряд промежуточных вех так, чтобы они находились в створе линии – в одной вертикальной плоскости, проходящей через данную линию. Необходимость в вешении линии возникает преимущественно при их измерении. Вехи обычно устанавливаются через каждые 100–200 м в равнинной и через 20–100 м в холмистой местности, в зависимости от видимости ранее выставленных вех. Вешение линий может производиться на глаз и инструментально, с помощью теодолита.

Рассмотрим основные случаи вешения линий.

Вешение линии между двумя данными точками. Пусть требуется провешить линию АВ (рисунок 6.1), причем точки А и В взаимно видимы и обозначены вехами. Если вешение производится на глаз, то наблюдатель становится на продолжении линии АВ возле точки А, а помощник по указанию наблюдателя выставляет последовательно ряд вех (1, 2, 3 и т. д.) так, чтобы все они находились в створе линии АВ. Вехи при этом устанавливают отвесно.

Рисунок 6.1 – Вешение линии между двумя точками

Вешение линии можно производить в направлении «на себя» и «от себя». Вешение на себя дает более точные результаты, так как при этом ранее выставленные вехи не закрывают последующих.

Продолжение линии по двум данным точкам. Если требуется, например, продолжить линию А-4 (см. рисунок 6.1), то вешение следует производить на себя, отступая назад по продолжению линии, и выставлять в створе линии последовательно вехи 3, 2 и т. д. В этом случае вешение может выполнить один наблюдатель без помощника.

Вешение линии с недоступными точками или через гору. Если требуется провешить линию между недоступными точками А и В (рисунок 6.2), или когда между ними находится возвышенность, не позволяющая видеть из одной точки другую, то путем последовательного приближения к линии выставляют в створе линии одновременно две вехи – C и D. Рабочие, которые выставляют эти вехи, должны последовательно перемещаться относительно друг друга до тех пор, пока правый рабочий не дойдет до створа DCA, а левый – до створа CDB. Схема перемещения рабочих показана на рисунке 6.2.

В случае когда возвышенность между точками А и В такова, что не позволяет найти место, из которого двоим были бы видны концы линии, то установку вех путем последовательного приближения к створу линии делают три человека. Схема их перемещения представлена на рисунке 6.3.

Рисунок 6.2 – Вешение линии через гору

Рисунок 6.3 – Вешение при помощи трех человек

Вешение линии через овраг. При вешении линии через глубокий и широкий овраг или долину порядок установки вех бывает различный, в зависимости от расположения данных точек А и В и характера склонов оврага. Вешение линии через овраг показано на рисунке 6.4. Последовательность установки вех указана их нумерацией.

Рисунок 6.4 – Вешение через овраг

Длинные линии (километр и более) следует вешить с помощью бинокля или инструмента, снабженного зрительной трубой.

4 Как вычисляют и контролируют дирекционные углы в закрытом теодолитном ходе?

. Его обычно выполняют точными или техническими теодолитами (моделей Т-30; 2Т-30; 2Т-30П; 2Т5К; 3Т5К) способом приемов. Для этого устанавливают теодолит над точкой и приводят его в рабочее положение (центрируют и горизонтируют). В соседних точках теодолитного хода устанавливают вешки. После этого, при круге лево, наводят зрительную трубу теодолита на правую точку хода и снимают отсчет по горизонтальному кругу (лимбу), затем, вращая алидаду, наводят трубу на левую точку и снимают отсчет по лимбу. Отсчеты записывают в журнал теодолитной съемки.

Величина угла получается как разность отсчетов по лимбу на правую и левую точки хода, при этом, если отсчет на правую точку меньше чем на левую, то к отсчету на правую точку надо прибавить 360 о . На этом заканчивается первый полуприем измерения угла при круге лево.

Измерение угла одним полуприемом полностью не освобождает результат измерения от влияния инструментальных ошибок, а также не гарантирует от возможных просчетов. Поэтому угол измеряют вторично, но уже при круге право. Для этого переводят трубу через зенит, делают перестановку лимба теодолита и измеряют угол при круге право так же, как и при круге лево. Расхождение величин углов между полуприемами не должно превышать двойной точности отсчетного устройства теодолита. За окончательный результат принимают среднее из двух значений углов.

Аналогичные измерения выполняют на остальных точках теодолитного хода. Результаты измерений записывают на левую часть страницы журнала теодолитной съемки. В замкнутом теодолитном ходе обходят полигон, начиная с 1-й точки, по направлению движения часовой стрелки, при этом измеренные углы будут правые по направлению движения

Источник

Линейные измерения. Вешение линий. Закрепление точек

Линейные измерения, т.е. измерения длины линий на местности могут выполняться в зависимости от необходимой точности: непосредственно дальномерами и косвенно.

Непосредственные линейные измерения производят при помощи мерных приборов: рулеток, лент или проволок. Эти приборы изготовляют из стали или инвара (сплав 64% железа и 36% никеля), обладающего малым температурным коэффициентом линейного расширения. Стальными мерными приборами расстояние измеряют с относительной погрешностью порядка 1:1000 –1: 3000, а инварными 1:25000 –1: 1000000.

Дальномеры для определения расстояния применяют оптические (нитяные и двойных изображений), светодальномеры и радиодальномеры. Относительные погрешности расстояний, определенных оптическими дальномерами порядка 1:200 –1:5000, а свето- и радиодальномерами – 1: 10000 – 1: 400000.

Сущность косвенных способов заключается в измерении базиса и углов геометрической фигуры, построенной на местности связывающей базис с определяемым расстоянием. Длину последнего вычисляют по формулам тригонометрии (синусов, косинусов).

Конечные точки измеряемой на местности линии закрепляются знаками (Рис. 1.).

На пунктах основной геодезической сети устанавливают бетонные или железобетонные монолиты, трубы, рельсы, на точках съемочной сети – деревянные столбы и колья. Колышек, закрепляющий точку забивают почти вровень с землей, длина до 30 см, толщина 4-6 см. В верхний срез кола забивают гвоздь. Рядом забивают второй кол – сторожек, на котором записывают номер точки. Иногда вместо кольев используют железные трубки, металлические стержни на тротуарах с покрытием, закрепление точек производится железными гвоздями или костылями.

Рис. 1. Знаки закрепление точек: 1-колышек; 2-сторожок; 3-вешка.

Точки на местности выбирают в процессе рекогносцировки так, чтобы удобно было измерять линию. Если измеряемая длина линии более 150 м, то ее необходимо провешить. Провешить линию, это, значит, выставить по створу ряд вех, которые находились бы в отвесной плоскости, проходящей через две конечные точки измеряемой линии. Веха окрашивается в белый и красный цвета. Обычно вехи устанавливают через 70-100 м в равнинной и через 20-50 м в холмистой местности.

Вешение линий можно производить на глаз или при помощи теодолита. Различают следующие случаи вешения линий при помощи вех. Вешение «на себя» между двумя точками А и В. В точках А и В устанавливают отвесно вехи. Наблюдатель становиться на одном конце линии АВ за вехой, а (рис.2.) Рабочий, по его указанию выставляет последовательно вехи в точках С и D, начиная от точки В, приближаясь к наблюдателю, стоящему возле точки А. Вешение линии «от себя».

Если линию АВ надо проложить «от себя» (рис 3.), то наблюдатель по двум вехам А и В в створе выставляет веху С и так далее. Этот способ менее точный.

Приборы для непосредственного измерения длин линии

Наиболее простым мерным прибором является стальная лента шириной 15 – 20 мм толщиной 0,3 –0,4 мм. Обычная ее длина 20 м. По ГОСТу могут быть ленты 24 и 50 м. Различают ленты штриховые и шкаловые. За длину штриховой ленты принимают расстояние между штрихами, нанесенными на концах ленты.

Мерные ленты разделены на метры, отмеченные бляшками с цифрами метров. Полуметры отмечены заклепками, а дециметры в виде отверстий диаметром 3 мм. При перевозках и хранении ленту наматывают на кольцо и закрепляют винтами. К ленте прилагается 6 или 11 железных шпилек. Шпильки надевают на кольцо.

Для более точных измерений применяют узкие шкаловые ленты шириной 6-10 мм или стальные и инварные проволоки. Чтобы достигнуть постоянного натяжения при точных измерениях применяют динамометры, а для учета температуры ленты термометр.

Линейные измерения, вешение линий, закрепление точек – статья на сайте “студент-строитель.ру”

Посмотрите также:

Нивелирование поверхности Производится с целью получения более точного плана с изображением рельефа местности в равнинных районах.

Тахеометрическая съемка В основе лежит метод пространственного определения точек местности одним наведением зрительной трубы на рейку, установленную на точке (рис.

Геодезические сети Геодезические сети представляют собой совокупность точек местности, положения которых заслеплено и определено на земной поверхности с высокой точностью.

Источник