- Что такое познание — виды, формы, методы и уровни познания

- Познание — это.

- Формы познания — чувственное и рациональное

- Виды познания (научное, творчество, самопознание)

- Методы познания

- Комментарии и отзывы (3)

- Топ-10 лучших научных концепций для познания мира

- Интеллектуальное смирение

- Когнитивная нагрузка

- Культурная аттракция

- Двойной слепой метод

- Кумулятивная погрешность

- Корыстный уклон

- Синдром смещающегося основания

- Метаиндукция пессимизма

- Эффективность как исчисляемость результата

- Невычисляемый риск

Что такое познание — виды, формы, методы и уровни познания

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Разные науки пытаются понять, что такое познание: это когнитивная психология, науковедение, социология и другие рассматривают данный феномен лишь частично.

Только раздел философии гносеология (от греч. gnosis — знание + logos — учение) интересуется познанием полнообъемно и максимально емко, делая его предметом своего изучения.

Познание — это.

Цивилизация имеет тенденцию к развитию. Происходит это благодаря потребности человека в получении новых знаний: стремлению к пониманию неизвестного, духовному совершенствованию и любопытству.

Первым о теории познания заговорил Платон: он определил этот термин как получение знаний об окружающей среде и явлениях, в ней происходящих.

Познание – это деятельность, включающая в себя разные методы и приемы добывания информации о мире.

Как и все другие виды деятельности, познание имеет свою структуру:

- субъект – тот, кто совершает действия, направленные на получение знаний. Например, вы читаете эту статью, чтобы узнать, что представляет собой познание. В данном случае вы являетесь субъектом познавательной деятельности;

- объект – то, что изучается. То, на что направлена деятельность субъекта. Используя выше упомянутый пример, можно сказать, что объектом вашей познавательной деятельности является понятие «познание»;

- мотивы – простым языком это то, зачем мы что-то делаем (см. что такое мотивация). В данном контексте различают практические и теоретические мотивы.

- Первые сподвигают овладевать знаниями для дальнейшего использования с целью улучшения качества жизни (учеба в институте дает профессию, которая кормит).

- Вторые основываются на получении удовольствия просто от самого процесса познания (прочитать статью и пополнить закрома своих знаний);

- цель познавательной деятельности заключается в получении истинных, достоверных знаний о мире, понимании, как устроена реальность на самом деле;

- результат – это собственно само знание о предмете или явлении. Иногда получение результата происходит неосознанно, не запланировано. Например, если ребенок будет играть со стеклянным предметом и разобьет его, в ту же минуту он узнает, что стекло очень хрупкое и обращаться с ним нужно бережно, хотя изначально такой цели не было.

Отсюда можно сделать вывод, что познание является элементом всех других деятельностей.

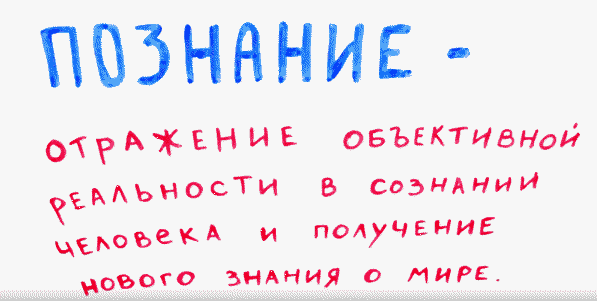

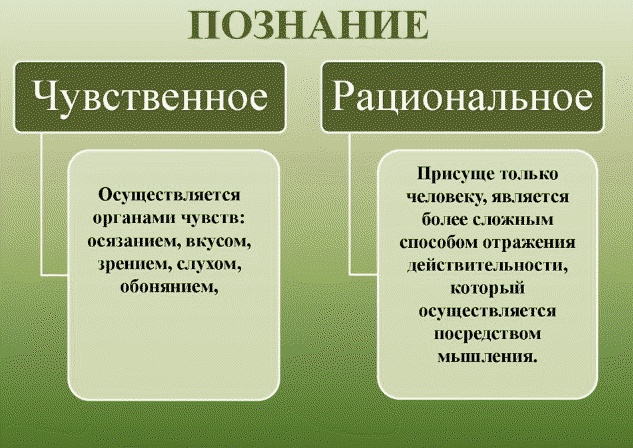

Формы познания — чувственное и рациональное

Согласно Платону, существует два уровня познания: чувственное и рациональное. Это значит, что исследуя окружающий мир, мы либо интерпретируем его образы с помощью мыслей, либо ощущаем его посредством органов чувств.

Рассмотрим их в отдельности более конкретно:

- Чувственное познание представляет собой первую ступень знакомства со средой, так как сначала человек воспринимает информацию через органы чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Чтобы оценить кулинарное блюдо, мы должны его увидеть, понюхать, попробовать на язык. Чтобы прочитать книгу, нам нужны глаза.

Познание через чувства включает в себя:

- ощущение – это стимуляция органов чувств внешними раздражителями (я ем яблоко – оно сладкое на вкус);

- восприятие – это рождение образа раздражителя (яблоко круглое, твердое, зеленое, хорошо пахнет);

- представление – это появление картинки, которая сохраняется как воспоминание. В дальнейшем при воспоминании о яблоке в моей голове будет всплывать круглый, твердый, зеленый фрукт со сладким вкусом и приятным запахом.

- понятие – мысль, отражающая предметы, объединенные одними и теми же признаками. Например, все знают что такое стул. Понятие стула включает в себя все стулья мира разной формы, качества, материала. Мы не называем стулом какой-то конкретный предмет в единственном числе: понятие объединяет их множество;

- суждение – утверждение или отрицание чего-либо. Например, стул – это предмет мебели. В данном случае здесь два связанных понятия – стул и мебель. Пример отрицания: стул – это не собака;

- умозаключение – обобщение всех умозаключений в общий вывод. Если стул – это предмет мебели, но не собака, значит мебель не является собакой.

В настоящий момент нет ясного заключения, что важнее – разум или чувства. Поэтому принято считать, что оба уровня познания одинаково важны: для более полного понимания явления необходимо использовать и тот и другой.

Чувства являются проводником между нами и средой: если не станет сразу всех чувств, то познание станет невозможным. Однако, работа всех пяти также не гарантирует приобретение исчерпывающей информации, и вот тут нас «выручает» разум, выстраивающий полученные знания понятным образом.

Виды познания (научное, творчество, самопознание)

Принято различать 7 видов познания:

- Обыденное предполагает ежедневное приобретение элементарной информации об устройстве мира. Можно назвать это получением житейского опыта: проживание и осмысление.

В результате индивид понимает, как нужно делать и как не стоит, что для него хорошо и что плохо, овладевает представлениями и выстраивает причинно-следственные связи, которые в перспективе делают его жизнь лучше.

Данный вид познания доступен и взрослым, и детям. Ребенок, играя в песочнице, узнает, что если высыпать кому-то песок на голову, то его за это не похвалят – еще и накажут. Домохозяйка, случайно добавившая лишнюю щепотку соли в блюдо, приходит к неожиданному выводу, что так еда становится намного вкуснее.

Научное познание опирается на логику, изучая причинно-следственные связи. Ученые выдвигают гипотезы (что это?), которые в процессе исследования подтверждают или опровергают.

» alt=»»>

Также этот вид называют рациональным, то есть опирающимся на здравый смысл и объективность.

Мифологическое – этокогда-то было неотъемлемой частью первобытного общества. Древние люди не несли ни за что никакой ответственности, скидывая ее на силы природы. Например, если сорвавшись со скалы погибал человек, то это не потому, что последний был неосторожен и не рассчитал свои физические силы, а потому что его забрало одно из божественных существ, которых в то время было придумано множество.

Надо отметить, что в современном мире мифологическое познание также существует. Его придерживаются в основном те, кто далек от науки либо те, кто в силу своих психологических особенностей не хочет отвечать за свои действия и мистифицирует жизненные события (особенно негативные).

Например, футуристические картины, как отражение внутреннего мира художника, содержат нелогичные, необъяснимые образы, которые нельзя подвергнуть научному исследованию, однако, они имеют полное право быть.

Методы познания

Методы познания – это инструменты, с помощью которых мы получаем знания. Все методы делятся на два вида:

- Теоретические – основаны на анализе посредством понятий. Гипотеза исследуется с помощью имеющихся постулатов (что это?), минуя опытный путь. Сюда относятся следующие методы:

- анализ – разбор целого на составляющие в уме для того, чтобы изучить их связи, различия и индивидуальные особенности (характер человека состоит из множества взаимосвязанных черт);

- синтез – это метод прямо противоположный анализу, заключающийся в объединении разных частей в целостность на основе их общности (определенный набор личностных характеристик представляет собой конкретный психотип человека);

- классификация – объединение объектов по определенным критериям (если у вас есть грудь, то вы женщина);

- познание через обобщение – то же объединение, но по главным параметрам (мужчины и женщины – люди);

- конкретизация – сосредоточение на важных элементах целого;

- абстрагирование – изучение одного элемента, не обращая внимания на остальные;

- аналогия (как это?) – выявление в объекте познания элементов, схожих с элементами других систем (мне, как и большинству людей, приятно получать подарки);

- дедукция – это движение от частного к общему, итогом которого становится вывод, сделанный из целой цепочки умозаключений (я слышу запах борща на лестничной клетке, он идет из моей квартиры, значит, мама варит борщ);

- идеализация – присвоение объекту несуществующих частей для более глубоко понимания;

- моделирование – это создание и исследование чего-либо, существующего в природе;

- формализация – отображение предмета посредством существующих символов: цифр, букв, формул и так далее (запись придуманного рассказа).

- анализ – разбор целого на составляющие в уме для того, чтобы изучить их связи, различия и индивидуальные особенности (характер человека состоит из множества взаимосвязанных черт);

- Эмпирические методы (или формы) познания изучают объект опытным путем, а именно:

- через наблюдение – получение информации без прямого контактирования с объектом. Например, вы можете посадить семя какого-нибудь растения и просто наблюдать за тем, как оно растет. Также зоологи изучают диких представителей животного мира;

- эксперимент предполагает некие действия субъекта в специально созданных для объекта условиях. Пример: вы знаете, что некое фруктовое дерево в естественной среде за всю свою жизнь плодоносит энное количество раз. А что если дать ему больше солнца? А если меньше? Или изменить количество потребляемой им влаги? Что изменится в жизнедеятельности дерева? Другим примером могут служить лабораторные крысы: ученые варьируя условия среды, получают все новые и новые данные о грызунах;

- измерение – анализ объективных данных (рост, длина, ширина, продолжительность и т.д.);

- сравнение – соотнесение данных двух и более предметов или явлений.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Широкое понятие. Все подробно описано выше, мне и добавить нечего, кроме того, что познание движет человечество вперед, без познания не было бы прогресса.

Человеческий внутренний мир очень глубок и разнообразен, познание, так как и любознательность (любопытство) заложено в нас с самого детства, благодаря этому мы развиваемся и учимся чему-то новому, в данной статье автор очень подробно отразил все нюансы познания и саморазвития.

Только совершенствуясь и познавая что-то новое мы можем достичь желаемой цели и построить путь к успеху!

Источник

Топ-10 лучших научных концепций для познания мира

Прежде, чем перейти к рассмотрению нашей десятки лучших научных концепций, помогающих познать мир, уточним, что понимается под словом «концепция» в данном случае. Термин «концепция» наиболее часто употребляется в двух основных значениях.

Основные значения термина «концепция»:

- Предположение, теоретическое умозаключение на основе доступных сведений, которое требует проверки и систематизации.

- Взятый за основу способ понимания и способ трактовки исследуемых явлений, исходная позиция, с которой будут оцениваться дальнейшие события.

Оба значения термина примерно одинаково распространены, а их применение зависит от конкретной ситуации и поставленных задач. В контексте грядущего исследования нас интересуют научные концепции, скорее, во втором значении, нежели в первом. Мы проанализируем, какие подходы, и какие способы понимания действительности приблизят нас к истине быстрее всего.

Топ-10 эффективных концепций понимания мира:

- Интеллектуальное смирение.

- Когнитивная нагрузка.

- Культурная аттракция.

- Двойной слепой метод.

- Кумулятивная погрешность.

- Корыстный уклон.

- Синдром смещающегося основания.

- Метаиндукция пессимизма.

- Эффективность как исчисляемость результата.

- Невычисляемый риск.

Это наиболее действенные концепции, доказавшие свою эффективность как в науке, так и в жизни обычных людей, ежедневно сталкивающихся с новыми проблемами и вызовами. Если вы будете их учитывать, то успех в деле познания окружающего мира будет сопутствовать вам намного чаще. Рассмотрим каждую из концепций подробнее.

Интеллектуальное смирение

Интеллектуальное смирение означает, что для научных открытий и познания мира очень важно изначально понимать, что человеческий мозг несовершенен, человек многого не знает и не может знать на основе тех доступных сведений, что у него есть на данный момент.

Можно сказать, что интеллектуальное смирение – особый метод мышления, предполагающий постоянную оценку вероятности ошибки как в уже проверенных временем теориях, так и в недавно полученных результатах наблюдений, экспериментов, исследований.

Только так есть шанс открыть что-то новое или понять суть ранее необъяснимого явления. Поэтому когнитивный диссонанс и несоответствие новых знаний ранее полученным установкам – вовсе не тупик. Для ученого это может означать начало нового открытия, а для обывателя – очередной шаг к пониманию ранее понятного явления.

Когнитивная нагрузка

Под когнитивной нагрузкой ученые понимают тот объем информации, который мозг человека может обрабатывать одновременно, находя внутри него взаимосвязи и закономерности. Мозг исследователя тренирован намного лучше, чем мозг простого обывателя, но даже у него есть предел.

Другими словами, для любого человека существует некий граничный объем информации, который он может продуктивно переработать и прийти к каким-то полезным выводам. Если когнитивная нагрузка превышает этот предел, исследование становится неэффективным.

Поэтому, исследуя какое-либо малознакомое или вовсе новое явление, зависящее от множества факторов, следует на начальном этапе исследования ограничить число факторов для первоначального анализа и поиска взаимосвязей. Чтобы не упустить что-то важное, на следующем этапе стоит исследовать взаимосвязи между факторами, ранее не включенными в анализ.

Только так получится выстроить стройную картину взаимосвязей и вникнуть в суть даже совершенно нового явления. Это касается как научных открытий, так и бытовых ситуаций, с которыми каждый конкретный индивид сталкивается впервые.

Культурная аттракция

Аттракция является некой «предустановленной» формой восприятия мира. Другими словами, человек легче и проще соглашается с уже знакомыми ему установками, нежели с абсолютно новыми. И быстрее запоминает ту информацию, которая легче сопрягается с его предыдущим опытом. Исследуя новые явления, человек поступает таким же образом, то есть принимает за основу более понятную и приятную сознанию модель. Однако это вовсе не значит, что именно эта модель окажется наиболее достоверной.

В качестве примера «культурного аттрактора» часто приводят круглые числа: их легче запомнить, чем, допустим, десятичные дроби. И круглыми числами легче оперировать в дальнейшем: складывать, вычитать и так далее. Такой грубый подсчет может пригодиться на этапе построения общей схемы процесса или явления, но для получения полной картины нужны будут точные вычисления и, возможно, отход от той модели, которая показалась наиболее привлекательной изначально. Поэтому для познания мира более полезно развивать новаторское мышление, чем пользоваться предустановленными форматами восприятия.

Двойной слепой метод

В науке двойной слепой метод исследования подразумевает, что не только испытуемые, но и исследователи не осведомлены о сути эксперимента. Задания могут быть замаскированы под любую другую цель и выглядеть при этом вполне убедительно. Это исключает как сознательную, так и неосознанную подтасовку результатов, т.к. участники эксперимента попросту не знают, что именно имеет значение для данного эксперимента.

Поэтому, если будет сознательное или неосознанное влияние исследователя на испытуемых или испытуемых на ход эксперимента, для истинной цели исследования это не станет помехой и не повлияет на достоверность полученных результатов. Двойной слепой метод позволяет нивелировать влияние ожиданий как экспериментатора, так и участников эксперимента.

Метод применим и для познания мира на простом обывательском уровне. Например, в форме непрямых вопросов, чтобы опрашиваемый не знал точно, что именно вас интересует. Или собственной перепроверки полученной информации, если на месте испытуемого оказались вы сами. Для бытовых ситуаций чаще используется термин «эффект Пигмалиона», однако речь, по сути, о том же самом.

Кумулятивная погрешность

Кумулятивная, т.е. усиливающаяся погрешность – это, применительно к процессу познания, погрешность, возникающая при передаче информации через несколько разных каналов или звеньев информационной цепи. Каждый человек (издательство, СМИ, исследовательский центр) при обработке и передаче какой-либо информации дает свои оценочные суждения, добавляет свои исследования, выводы, предположения.

В итоге информация, дошедшая до конечного пользователя, может не только заметно отличаться от исходной, но даже не иметь четких границ и определений, где заканчиваются факты и начинаются оценочные суждения. Это важно понимать ученым в случае, когда они берутся за исследование проблемы не с нуля, а после многих попыток своих коллег докопаться до сути какого-либо явления. И это важно знать любому человеку, когда он пытается принять решение на основе множества фактов, добытых из разных источников, и выводов, сделанных разными людьми.

Корыстный уклон

Еще один мощный фактор, искажающий информацию и мешающий на пути к познанию мира, это так называемый «корыстный уклон». Каждый человек – сознательно или бессознательно – старается казаться лучше, чем он есть. В науке это приводит к преувеличению учеными значения собственных достижений, даже если они в контексте общего исследования не очень значительны. Если кто-то впоследствии возьмет этот преувеличенный по значимости вывод за основу, это приведет к неверным выводам.

В быту это может способствовать формированию неверного представления о человеке, ввести в заблуждение относительно того, что от него можно ожидать. С точки зрения науки корыстный уклон является защитой эго, и поэтому относится к когнитивным искажениям, мешающим составить реальную картину мира.

Синдром смещающегося основания

Синдром смещающегося основания важно учитывать в долгосрочных проектах и исследованиях. Дело в том, что каждый новый участник процесса берет за основу ситуацию, которая сложилась на момент старта его участия в процессе. И именно на этой основе делает потом обобщающие выводы об изменениях.

Изначально термин ввел в оборот французский ученый-биолог Дэниел Паули (Daniel Pauly), специализировавшийся на изучении морских ресурсов. Он пришел к выводу, что каждое новое поколение берет за основу те природные запасы, которые были в начале их жизненного пути, и отслеживает изменения относительно принятой ими точки отсчета. Что, естественно, приводит к неточностям в контексте долгосрочных исследований, ведущихся десятилетиями.

Однако вывод справедлив и для краткосрочных проектов с частой сменяемостью кадров. Это не то, чтобы неправильно, т.к. точка отсчета нужна в любом деле. Это просто нужно учитывать и корректировать заявленный результат, если он важен в долговременном контексте.

Метаиндукция пессимизма

В свете всего вышеизложенного следует всегда иметь в виду, что любые теории, концепции, предположения могут оказаться не совсем точными, а то и вовсе неверными. Это, во-первых, избавит от поспешных ошибочных выводов, и, во-вторых, оставит ресурс для восприятия новых идей, которые, возможно, окажутся более адекватными и правильными.

Пусть вас не вводит в заблуждение слово «пессимизм», содержащееся в термине. Речь идет не о пессимизме, как таковом, а о критическом мышлении, без которого невозможно как научное исследование, так и решение повседневных задач.

Эффективность как исчисляемость результата

Исследование можно считать эффективным, если его результат можно представить в исчисляемых единицах. Это касается не только фундаментальной науки, когда речь идет о массе новых открытых элементарных частиц или скорости новой химической реакции. Любой процесс познания мира эффективен только тогда, когда результат можно подсчитать.

И даже такие, казалось бы, далекие от науки области, как романтические и прочие отношения, могут быть оценены в числовом значении. Интересует, тот ли это человек, который должен быть рядом с вами? Подсчитайте, сколько проблем вам принес этот человек и сколько ваших проблем решил. И сколько часов в неделю вы чувствуете себя счастливым в сравнении с периодом до начала отношений. Это намного больше приблизит вас к истинному знанию, нежели любые абстрактные рассуждения.

Невычисляемый риск

И, наконец, невычисляемый риск. Всегда будут независящие от нас факторы, возникающие спонтанно и могущие возникнуть где угодно и когда угодно. Этот риск нужно выкинуть из всех расчетов, планов на будущее, процесса познания и так далее. Причем выкинуть и негативные, и позитивные, но маловероятные события.

На бытовом уровне это вероятности авиакатастроф, различных катаклизмов, выигрыша в лотерею, наследства в миллион долларов. В науке это риск не дожить до великого открытия, быть непонятым обществом и коллегами и так далее. Лучше сосредоточиться на подконтрольных вам событиях и не допускать мелких досадных оплошностей, прямо влияющих на результат.

Вот так выглядят 10 лучших научных концепций, помогающих познать мир. Берите на вооружение, независимо от того, кто вы есть: ученый, менеджер или человек, ищущий свое место в этом мире. В любом случае, с этим набором эффективных методов и подходов вы придете к своей цели быстрее!

Источник