Тема 1. Социальное взаимодействие и общественные отношения

В повседневной жизни люди связаны между собой и обществом множеством невидимых нитей: они взаимодействуют друг с другом по личным, учебным, экономическим, политическим, правовым и другим вопросам.

На основе непосредственных контактов между людьми формируются социальные связи.

Социальная связь – это совокупность зависимостей между людьми, реализованных через социальные действия, их взаимные отношения, которые объединяют людей в социальные общности. Структура социальной связи выглядит следующим образом: субъекты связи (двое и более людей); предмет связи (по поводу чего она осуществляется); механизм регулирования взаимоотношений.

Виды социальных связей

– Социальные контакты – простые, элементарные связи между отдельными индивидами.

– Социальные действия – действия, которые ориентированы на других индивидов и рациональны, т. е. осмыслены и преследуют определенную цель.

– Социальные взаимодействия – систематические, достаточно регулярные, взаимообусловленные действия субъектов, направленные друг на друга.

– Социальные отношения – отношения между людьми (или группами людей), осуществляющиеся в соответствии с законами социальной организации общества.

Контакты между людьми могут быть единичными (например, поездка в автобусе с другими пассажирами) и регулярными (например, ежедневная встреча с соседом по подъезду). Социальные контакты характеризуются, как правило, отсутствием глубины в отношениях между субъектами: партнер по контакту может быть легко заменен другим человеком. Социальный контакт – это первый шаг к установлению социальных отношений, скорее соучастие, но еще не взаимодействие. Социальные связи возникают в том случае, если контакт вызывает взаимную заинтересованность. Многообразие этих связей составляет структуру социальных отношений.

Социальные действия следуют сразу за контактами в том случае, если индивид желает продолжать социальные связи.

Немецкий социолог, философ, историк М. Вебер предложил следующую классификацию социальных действий.

Типы социального действия

– Целерациональное – действие, предполагающее ясное осознание цели, соотнесенной с рационально осмысленными средствами ее достижения.

– Ценностно-рациональное – действие, ориентированное на определенные ценности (этические, религиозные, эстетические и т. д.), принятые индивидом.

– Традиционное – действие, формируемое на основе подражания определенным образцам поведения, закрепленным в культурной традиции и не подлежащим критике.

– Аффективное – действие, главной характеристикой которого является определенное эмоциональное состояние индивида.

Основной характеристикой социальных взаимодействий является глубокая и тесная координация действий партнеров.

Условия возникновения социального взаимодействия: наличие двух или более индивидов, обусловливающих поведение и переживания друг друга; совершение индивидами каких-то действий, влияющих на взаимные переживания и поступки; наличие проводников, передающих влияния и воздействия индивидов друг на друга; наличие общей основы для контактов, соприкосновения.

Выделяют следующие типы социального взаимодействия.

– экономическое (индивиды выступают как собственники и наемные работники, предприниматели);

– профессиональное (индивиды участвуют как водители, банкиры, профессора и т. д.);

– семейно-родственное (люди выступают в роли отцов, матерей, сыновей, бабушек и т. д.);

– демографическое (включает контакты между представителями различных полов, возрастов, национальностей и рас);

– религиозное (подразумевает контакты между представителями разных религий, одной религии, а также верующих и неверующих);

– территориально-поселенческое (столкновения, сотрудничество, конкуренция между местными и пришлыми, городскими и сельскими, временно и постоянно проживающими, эмигрантами, иммигрантами и мигрантами).

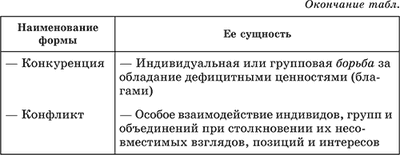

Принято различать две основные формы социального взаимодействия – сотрудничество и соперничество.

Когда взаимодействия превращаются в стабильную систему, то они становятся социальными отношениями.

Социальные отношения определяются природой самого общества, воспроизводят его, поддерживают социальный порядок. Социальные отношения складываются между группами людей.

В отличие от социального взаимодействия социальные отношения – это устойчивая система, ограниченная определенными нормами (может, даже и неформальными). В данной системе выделяют следующие элементы:

– субъекты – стороны, между которыми возникают отношения;

– объекты – то, по поводу чего возникают отношения;

– потребности – отношения между субъектами и объектами;

– интересы – отношения субъект-субъект;

– ценности – отношения между идеалами взаимодействующих субъектов.

Социальные отношения функционируют в рамках системы социальных институтов и регулируются механизмом социального контроля.

A1. Выберите правильный ответ. Верны ли следующие суждения о социальных отношениях?

А. Социальные отношения – это отношения национальных, демографических, классовых, профессионально-образовательных, социальных общностей.

Б. Социальные отношения – это политические и экономические отношения между социальными группами.

1) верно только А

2) верно только Б

3) верны оба суждения

4) оба суждения неверны

Источник

Социальное взаимодействие

Социальная интеракция (взаимодействие) – это встречно направленные действия двух, или более акторов, ориентированные на то, что партнер соотносит свои действия не только с настоящими, но и с прошлыми и будущими действиями партнера.

Социальное взаимодействие — это систематически устойчивое выполнение каких-то действий, которые направлены на партнера для того, чтобы вызвать определенную (ожидаемую) ответную реакцию с его стороны, которая, в свою очередь, вызывает новую реакцию воздействующего. Поэтому любое взаимодействие классифицируется как универсальный обмен – словами, жестами, материальными предметами, деньгами, знаками и т.д.

Отличие взаимодействия от социального действия в том, что взаимодействие – это система действий, по крайней мере, двух индивидов либо двух групп, или индивида и группы (обмен действиями), а социальное действие – это действие одного индивида или группы, цель которых изменить только поведение, взгляды другого индивида или группы.

Социальное взаимодействие имеет две стороны: объективную и субъективную. Объективная сторона – это хотя и связи, независимые от людей, но которые все же обусловливают и контролируют содержание и характер взаимодействия между этими людьми.Субъективная сторона социального взаимодействия – это уже сознательное отношение индивидов друг к другу, и оно основано на взаимном ожидании соответствующего поведения.

Таким образом, структура социального взаимодействия состоит из следующих элементов: 1) индивид или социальные группы, совершающие определенные действия; 2) изменения, произошедшие в социальной общности или обществе в целом в результате этих действий; 3) влияние перемен на других индивидов данной социальной общности или общества; 4) обратная реакция этих индивидов.

Социальное взаимодействие подразделяется на три вида: физическое (рукопожатие, передача вещи), вербальное (словесное), невербальное (жесты, мимика, телодвижения). Кроме того, виды социального взаимодействия можно выделить, исходя из системы ролей и статусов, на основе которых оно строится. Поэтому иная типология социального взаимодействия складывается на основе выделения сфер общества: экономическая, политическая, религиозная, семейная и др., в которых индивиды выступают как обладатели ролей и статусов (бизнесмен, член партии, прихожанин, муж и др.). Социальные взаимодействия, как и контакты, бывают непосредственныеи опосредованные. Преподаватель и студент вступают в непосредственное взаимодействие, а министр высшего образования и студенты – в опосредованное. Но все они взаимодействуют на базе скоординированных, взаимообязывающих связей.

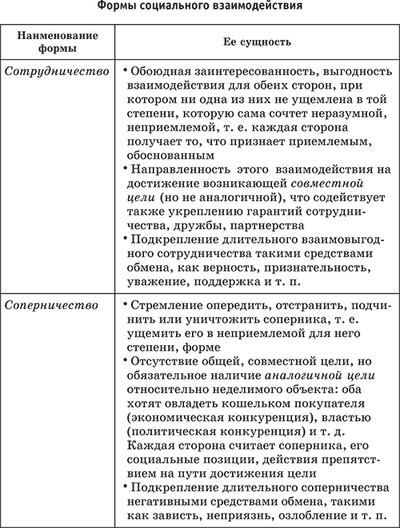

Различают также три основных формы взаимодействия: кооперацию, конкуренцию и конфликт. Эти формы выражают способ, с помощью которого участники взаимодействия достигают своих целей. Кооперация означает сотрудничество индивидов или групп в решении задачи; конкуренция – борьбу за достижение цели; конфликт – столкновение взаимодействующих субъектов (индивидов, групп, обществ), который может перерасти в вооруженную борьбу.

При рассмотрении понятия «взаимодействие» необходимо также остановиться на рассмотрении взаимодействий, возникающих на основе определенной системы зависимостей, которые существуют между индивидами вне зависимости от того, осознают ли индивиды их наличие или нет. Подробное изучение такого рода взаимодействий дает возможность исследовать структуры и процессы, возникающие в результате действия индивидов.

Рассмотрение зависимости очень важно для социологии, так как ее анализ позволяет определить основу установления законов. На основе социальных взаимодействий между субъектами зарождаются социальные отношения, то есть устанавливаются относительно устойчивые и самостоятельные связи между индивидами и социальными группами. Они в отличие от взаимодействий, четко разделяются по смыслу и содержанию: любовь и ненависть, выполнение обязательств и выгодный обмен.

Источник

Тема 9. Социальные связи, действие и взаимодействие

Сущность социальных связей.

1. Социальные связи — связи взаимодействия индивидов и групп индивидов, преследующих определенные социальные цели в конкретных условиях места и времени.

Социальные связи могут выражать зависимость между двумя или несколькими социальными явлениями и признаками этих явлений.

Исходным моментом для возникновения социальных связей является взаимодействие индивидов или их групп для удовлетворения тех или иных потребностей. Социальные связи индивидов и их групп, основанные на системе социальных статусов и социальных ролей, социальных норм и ценностей, образуют социальную организацию.

Социальные связи бывают разные: от мимолетных кратковременных контактов до стойких долговременных отношений.

Обстоятельства сталкивают каждого человека со многими индивидами. В соответствии со своими потребностями и интересами человек отбирает в этом множестве тех, с которыми он затем вступает в сложные взаимодействия. Эта селекционная работа представляет собой особый тип мимолетных кратковременных связей, которые называются контактами. Существует несколько видов контактов:

Пространственные контакты. Для того чтобы взаимодействовать с другими индивидами, каждый член общества или социальной группы, прежде всего, должен определить, где эти индивиды и сколько их. Каждый из нас ежедневно сталкивается со многими людьми в транспорте, на стадионе, работе.

Н.Н. Обозов выявил 2 типа пространственных контактов:

предполагаемый пространственный контакт, когда поведение человека меняется в силу предположения о присутствии индивидов в каком-либо месте.

визуальный пространственный контакт, когда поведение индивида изменяется под влиянием визуального наблюдения других людей.

Контакты заинтересованности. Их сущность состоит в выборе социального объекта, обладающего определенными ценностями или чертами, соответствующими потребностям данного индивида. Контакт заинтересованности может прерваться или продлиться в зависимости от многих факторов, но, прежде всего от силы и важности для личности актуализированного мотива и соответственно силы интереса; степени взаимности интересов, степени осознания своего интереса; окружающей обстановки. В контактах заинтересованности проявляются уникальные индивидуальные черты личности, а также особенности социальных групп, к которым она принадлежит.

Контакт обмена. Продолжая углублять и развивать социальные связи, индивиды начинают вступать в кратковременные соприкосновения, в ходе которых они обмениваются какими-либо ценностями. Контакты обмена представляют собой специфический вид социальных взаимосвязей, в которых индивиды обмениваются ценностями, не имея стремления изменить поведение других индивидов. Ежедневно человек имеет множество контактов обмена: покупает билеты на транспорт, обменивается репликами с пассажирами в метро, спрашивает, как найти какое-либо учреждение и т.д. Социальные контакты являются основой группообразующих процессов, первым шагом в образовании социальных групп.

3. Понятие «социальное действие» — одно из центральных в социологии. Впервые в социологию понятие «социальное действие» ввел и обосновал Макс Вебер. Социальным действием он назвал «действие человека (независимо от того, носит ли оно внешний или внутренний характер, сводится ли к невмешательству или к терпеливому принятию), которое по предполагаемому действующим лицом смыслу соотносится с действием других людей или ориентируется на него». В понимании Вебера социальное действие имеет 2 особенности: оно должно быть, во-первых, рациональным, осознанным и, во-вторых, ориентировано на поведение других людей.

Всякому социальному действию предшествуют социальные контакты, однако в отличи от них социальное действие — достаточно сложное явление, которое включает в себя:

потребность в активизации поведения;

другое действующее лицо, на которое направлено действие;

Социальные действия, в отличие от рефлексивных, импульсивных действий никогда не совершаются мгновенно. До их совершения в сознании любого действующего индивида должно возникнуть достаточно устойчивое побуждение к активности. Такое побуждение называется мотивацией. Мотивация — совокупность факторов, механизмов и процессов, обеспечивающих возникновение побуждения к достижению необходимых для индивида целей, другими словами, мотивация — это сила, толкающая индивида к совершению определенных действий. Любое социальное действие начинается с возникновения потребности у индивида. Каждое социальное действие совершается в результате некоторой субъективной активности, формирующей мотивацию.

4. Исходным моментом для возникновения социальной связи является взаимодействие индивидов или групп индивидов для удовлетворения тех или иных потребностей.

Что же такое социальное взаимодействие? Очевидно, что, совершая социальные действия, каждая личность испытывает на себе действие других. Происходит обмен действиями, или социальное взаимодействие. Под социальным взаимодействием понимается система взаимообусловленных социальных действий, связанных циклической причинной зависимостью, при которой действия одного субъекта являются одновременно причиной и следствием ответных действий других субъектов. Это означает, что каждое социальное действие вызывается предшествующим социальным действием и одновременно является причиной последующих действий. Таким образом, социальные действия — это звенья в неразрывной цепи, называемой взаимодействием.

Механизм социального взаимодействия включает: индивидов, совершающих те или иные действия; изменения во внешнем мире, вызванные этими действиями; влияние этих изменений на других индивидов и, наконец, обратную реакцию индивидов, на которых было оказано воздействие.

Взаимодействие — это определенная система действий одной стороны по отношению к другой и наоборот. Цель этих действий — каким-либо образом повлиять на поведение другой стороны, которая в свою очередь отвечает тем же, иначе это не было бы взаимодействием. Взаимодействие — это реальное содержание жизни группы, основа всех групповых явлений и процессов. Взаимодействие между индивидами — это один из способов проявления функционирования общества, результат этих взаимодействий — общество.

Одна из моделей взаимодействия между индивидами — социальный обмен. В социальном поле как бы обмениваются поведением. Поведенческие события содержат определенные ценности, которые обеспечивают участникам социального взаимодействия выигрыш или проигрыш в достижении желаемых материальных целей или желаемого статуса. В разобщенном обществе люди обменивают между собой результаты своего труда и вступают, таким образом, в оживленный социальный обмен.

Имея в виду выигрышный социальный обмен, люди с удовольствием вступают в контакт с теми индивидами или группами, которые могут оказаться полезными в достижении их целей. По теории социального обмена влечение к человеку или группе возрастает в той мере, в какой это способствует достижению цели. Важным мотивом взаимодействия может также служить феномен социальной сопоставимости: человек пытается анализировать и оценивать свои способности и успехи по сравнению с другими. Мотивами взаимодействия, естественно, могут быть и влечение и симпатия к другому.

Для социального обмена хорошие предпосылки создает компетентность, которая означает владение ресурсами, т. е. силовыми запасами. В этом аспекте взаимодействие можно понимать как социальную способность, определяемую социальным интеллектом и социальной компетентностью. Наблюдение ситуации и реагирование — важная составная часть взаимодействия: анализ предшествующей ситуации определяет последующие этапы продвижения в процессе взаимодействия.

Наиболее явная форма социального взаимодействия — это коммуникация с помощью общественно принятой системы символов. Одна из важнейших систем символов, которая обеспечивает возможность общения, — это, конечно, язык. Есть мнение, что люди не реагируют на поступки и деяния друг друга как таковые, а лишь на их значение, так же человек в ходе коммуникации взвешивает высказывания собеседника, касающиеся его собственной деятельности, качеств и т. п., и расценивает их в свете своих ожиданий.

5. Социальные отношения — различные взаимодействия, урегулированные социальными нормами, между двумя или более людьми, каждый из которых имеет социальную позицию, и осуществляет социальную роль.

Социологи считают общественные отношения высшей формой социальных явлений по сравнению с поведением, действием, социальным поведением, социальным действием и социальным взаимодействием.

Можно утверждать, что общественные отношения возникают:

— между людьми как частью социальной группы;

— между группами людей;

— между отдельными людьми и группами людей.

Несмотря на то, что термин «социальные отношения» является широко употребимым, но ученые ещё не пришли к единому выводу о понятии социального отношения. Встречаются такие определения:

— общественные отношения (социальные отношения) — отношения людей друг к другу, складывающиеся в исторически определенных общественных формах, в конкретных условиях места и времени.

— общественные отношения (социальные отношения) — отношения между социальными субъектами по поводу их равенства и социальной справедливости в распределении жизненных благ, условий становления и развития личности, удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей.

Существуют несколько классификаций общественных отношений. В частности различают:

— личностные социальные отношения;

— общественные отношения складываются во всех сферах общественной жизни.

Источник