- 18. Неспецифическая резистентность организма. Определение понятия; факторы, снижающие неспецифическую резистентность. Пути и средства повышения неспецифической резистентности организма.

- СХЕМА ВИДОВ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

- Неспецифическая резистентность организма. Определение понятия; факторы, снижающие неспецифическую резистентность. Пути и средства повышения неспецифической резистентности организма.

18. Неспецифическая резистентность организма. Определение понятия; факторы, снижающие неспецифическую резистентность. Пути и средства повышения неспецифической резистентности организма.

Резистентность (от лат. resistere — противостоять, сопротивляться) — устойчивость организма к действию чрезвычайных раздражителей, способность сопротивляться без существенных изменений постоянства внутренней среды; это важнейший качественный показатель реактивности;

Неспецифическая резистентность представляет собой устойчивость организма к повреждению (Г. Селье, 1961), не к какому-либо отдельному повреждающему агенту или группе агентов, а вообще к повреждению, к разнообразным факторам, в том числе и к экстремальным.

Она бывает врожденной (первичная) и приобретенной (вторичная), пассивной и активной.

Врожденная (пассивная) резистентность обусловливается анатомо-физиологическими особенностями организма (например, устойчивость насекомых, черепах, обусловленная их плотным хитиновым покровом).

Приобретенная пассивная резистентность возникает, в частности, при серотерапии, заместительном переливании крови.

Активная неспецифическая резистентность обусловливается защитно-приспособительными механизмами, возникает в результате адаптации (приспособления к среде), тренировки к повреждающему фактору (например, повышение устойчивости к гипоксии вследствие акклиматизации к высокогорному климату).

Неспецифическую резистентность обеспечивают биологические барьеры: внешние (кожа, слизистые, органы дыхания, пищеварительный аппарат, печень и др.) и внутренние — гистогематические (гематоэнцефалический, гематоофтальмический, гематолабиринтный, гематотестикулярный). Эти барьеры, а также содержащиеся в жидкостях биологически активные вещества (комплемент, лизоцим, опсонины, пропердин) выполняют защитную и регулирующую функции, поддерживают оптимальный для органа состав питательной среды, способствуют сохранению гомеостаза.

ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА. ПУТИ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ

Любое воздействие, меняющее функциональное состояние регуляторных систем (нервной, эндокринной, иммунной) или исполнительных (сердечно-сосудистой, пищеварительной и др.), приводит к изменению реактивности и резистентности организма.

Известны факторы, снижающие неспецифическую резистентность: психические травмы, отрицательные эмоции, функциональная неполноценность эндокринной системы, физическое и психическое переутомление, перетренировка, голодание (особенно белковое), неполноценное питание, недостаток витаминов, тучность, хронический алкоголизм, наркомания, переохлаждение, простуда, перегревание, болевая травма, детренированность организма, его отдельных систем; гиподинамия, резкая перемена погоды, длительное воздействие прямых солнечных лучей, ионизирующее излучение, интоксикация, перенесенные заболевания и т.п.

Различают две группы путей и методов, повышающих неспецифическую резистентность.

При снижении жизнедеятельности, утрате способности к самостоятельному существованию (переносимость)

4. Зимняя спячка

При сохранении или повышении уровня жизнедеятельности (СНПС — состояние не специфически повышенной сопротивляемости)

1 1. Тренировка основных функциональных систем:

— закаливание к низким температурам

— гипоксическая тренировка (адаптация к гипоксии)

2 2. Изменение функции регуляторных систем:

— рефлексотерапия (иглоукалывание и др.)

3 3. Не специфическая терапия:

— фармакологические средства (адаптогены — женьшень, элеутерококк и др.; фитоциды, интерферон)

К первой группеотносятся воздействия, с помощью которых устойчивость повышается вследствие утраты организмом способности к самостоятельному существованию, снижения активности процессов жизнедеятельности. Таковыми являются наркоз, гипотермия, зимняя спячка.

При заражении животного в состоянии зимней спячки чумой, туберкулезом, сибирской язвой заболевания не развиваются (они возникают только после его пробуждения). Кроме того, повышается устойчивость к лучевому воздействию, гипоксии, гиперкапнии, инфекциям, отравлениям.

Наркоз способствует возрастанию устойчивости к кислородному голоданию, электрическому току. В состоянии наркоза не развиваются стрептококковый сепсис и воспаление.

При гипотермии ослабляются столбнячная и дизентерийная интоксикации, снижается чувствительность ко всем видам кислородного голодания, к ионизирующему излучению; повышается устойчивость к повреждению клеток; ослабляются аллергические реакции, в эксперименте замедляется рост злокачественных опухолей.

При всех этих состояниях наступает глубокое торможение нервной системы и, как следствие, — всех жизненных функций: угнетаются деятельность регуляторных систем (нервной и эндокринной), снижаются обменные процессы, затормаживаются химические реакции, уменьшается потребность в кислороде,замедляется крово- и лимфообращение, снижается температура тела, организм переходит на более древний путь обмена — гликолиз. В результате подавления процессов нормальной жизнедеятельности выключаются (или затормаживаются) и механизмы активной защиты, возникает ареактивное состояние, что обеспечивает организму выживание даже в очень трудных условиях. При этом он не сопротивляется, а лишь пассивно переносит патогенное действие среды, почти не реагируя на него. Такое состояние называется переносимостью (повышенная пассивная резистентность) и представляет собой способ выживания организма в неблагоприятных условиях, когда активно защититься, избежать действия чрезвычайного раздражителя невозможно.

Ко второй группе относятся следующие приемы повышения резистентности при сохранении или повышении уровня жизнедеятельности организма:

Адаптогены — это агенты, ускоряющие адаптацию к неблагоприятным воздействиям и нормализующие нарушения, вызываемые стрессом. Они оказывают широкое терапевтическое действие, повышают сопротивляемость к целому ряду факторов физической, химической, биологической природы. Механизм их действия связан, в частности, со стимуляцией ими синтеза нуклеиновых кислот и белка, а также со стабилизацией биологических мембран.

Применяя адаптогены (и некоторые другие лекарственные препараты) и адаптируя организм к действию неблагоприятных факторов внешней среды, можно сформировать особое состояние неспецифически повышенной сопротивляемости — СНПС. Для него характерны повышение уровня жизнедеятельности, мобилизация механизмов активной защиты и функциональных резервов организма, повышенная резистентность к действию многих повреждающих агентов. Важным условием при выработке СНПС является дозированное увеличение силы воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, физических нагрузок, исключение перегрузок, во избежание срыва адаптационно-компенсаторных механизмов.

Таким образом, более устойчивым оказывается тот организм, который лучше, активней сопротивляется (СНПС) или менее чувствителен и обладает большей переносимостью.

Управление реактивностью и резистентностью организма — перспективное направление современной профилактической и лечебной медицины. Повышение неспецифической резистентности — эффективный способ общего укрепления организма.

Источник

СХЕМА ВИДОВ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

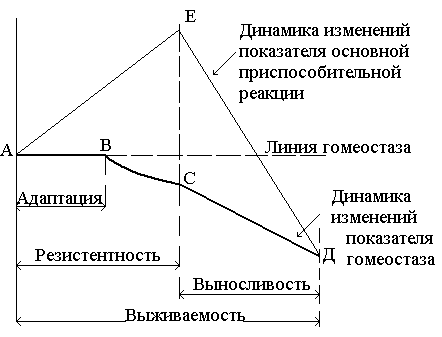

Вернемся к нашему эксперименту. Содержание кислорода в герметически замкнутом пространстве прогрессивно уменьшается. Кислородный гомеостаз нарушается. Развивается фаза декомпенсации, собственная болезнь. Эта фаза, как было указано в лекции о патогенезе, неоднородна. Она состоит из двух периодов – периода относительной недостаточности приспособительных механизмов, периода количественных изменений и периода срыва приспособительных реакций и появление патологических реакций, периода количественных изменений. Способность организма препятствовать срыву приспособительных механизмов, активно сопротивляться, несмотря на действие отклоняющих факторов, и есть второй вид устойчивости. Мы его называем – резистентность.Способность эта, по-видимому, в основном зависит от функциональной подвижности нервных центров, организующих и координирующих работу приспособительных механизмов. Мы измеряем резистентность временем от начала опыта до срыва приспособительных механизмов (в нашем опыте (см.схему) – временем от начала опыта до начала урежения дыхания. Оценка резистентности имеет важное значение для всех отраслей клинической медицины экстремальных условий.

Хотелось бы подчеркнуть, что резистентность – это именно активная сопротивляемость. Вряд ли целесообразно, как это делают некоторые авторы, говорить о пассивной резистентности .

Вспомните народную песню про ямщика, который замерзал в глухой степи. В первый период фазы декомпенсации при замерзании приспособительные механизмы напрягаются до предела: кожа бледнеет (спазм сосудов), мышцы дрожат. Однако отклоняющее воздействие превышает возможности приспособительных систем – температура тела медленно снижается. После того, как температурный гомеостаз нарушился, возможность сопротивляться зависит уже только от устойчивости приспособительных механизмов. А они имеют свой предел работоспособности и при продолжающемся воздействии холода срываются: кожа приобретает синюшный оттенок (сосуды расширяются), мышцы расслабляются.

После срыва основных приспособительных механизмов в период качественных изменений фазы декомпенсации жизнеспособности организма может сохраняться еще очень долго. Свойство организма, несмотря на действие отклоняющих факторов, сохранять жизнеспособность после срыва основных приспособительных механизмов мы называем выносливостью. Выносливость является третьим видом НУ. В отличие от резистентности это пассивная устойчивость. От чего она зависит, пока сказать трудно. Тут нужны глубокие биохимические исследования. Чтобы измерить выносливость, нужно зарегистрировать время от начала срыва приспособительных механизмов до гибели животного (в нашем опыте см. схему) – время от начала урежения дыхания до его остановки). Оценка выносливости важна при выведении организма из состояния клинической смерти, при тяжелом травматическом шоке, в условиях наркоза и гипотермии. Югославские исследователи Энджюс и Хозич восстанавливали нормальную жизнедеятельность сусликов после 7-часового пребывания их в состоянии глубокой гипотермии (при температуры тела 0 0 С), когда приспособительные системы организма были полностью парализованы. В опытах С.А.Мельникова продолжительность жизни у новорожденных крысят, несмотря на быстрый срыв приспособительных механизмов в условиях кислородного голодания, была в 12.5 раза больше, чем у половозрелых крыс. Вот что такое выносливость!

Четвертым видом НУ мы считаем выживаемость – свойство сохранять жизнеспособность несмотря на действие отклоняющих факторов! Это суммарный показатель, включающий в себя резистентность и выносливость. В схематическом виде все это изображено на рисунке.

Итак, неспецифическая устойчивость организма – это понятие сугубо абстрактное. Под НУ мы понимаем способность организма сохранять имеющееся состояние несмотря на действие отклоняющих факторов. Можно выделить четыре конкретных вида НУ:

Приспособляемость, резистентность и выносливость – это базовые виды устойчивости. Каждый из них препятствует переходу патологического процесса в следующую, более тяжелую фазу или стадию. Специальные исследования показали, что закономерных соотношений между базовыми видами НУ нет. При изменении одного из базовых видов НУ остальные виды могут не изменяться или изменяться в разных направлениях. Так, высокая приспособляемость может считаться как с высокой (у представителей сильного уравновешенного подвижного типа высшей нервной деятельности), так и с низкой (у представителей сильного неуравновешенного типа) устойчивостью приспособительных механизмов; низкая резистентность может сочетаться как с высокой (при наркозе, при гипотермии), так и с низкой (при кровопотере, при холодовой травме, при недостаточности надпочечников) выносливостью. Прогнозирование тут весьма проблематично. Выживаемость – интегральный вид устойчивости. Она слагается из активной устойчивости (резистентности) и пассивной устойчивости (выносливости).

Источник

Неспецифическая резистентность организма. Определение понятия; факторы, снижающие неспецифическую резистентность. Пути и средства повышения неспецифической резистентности организма.

Резистентность (от лат. resistere — противостоять, сопротивляться) — устойчивость организма к действию чрезвычайных раздражителей, способность сопротивляться без существенных изменений постоянства внутренней среды; это важнейший качественный показатель реактивности;

Неспецифическая резистентность представляет собой устойчивость организма к повреждению (Г. Селье, 1961), не к какому-либо отдельному повреждающему агенту или группе агентов, а вообще к повреждению, к разнообразным факторам, в том числе и к экстремальным.

Она бывает врожденной (первичная) и приобретенной (вторичная), пассивной и активной.

Врожденная (пассивная) резистентность обусловливается анатомо-физиологическими особенностями организма (например, устойчивость насекомых, черепах, обусловленная их плотным хитиновым покровом).

Приобретенная пассивная резистентность возникает, в частности, при серотерапии, заместительном переливании крови.

Активная неспецифическая резистентность обусловливается защитно-приспособительными механизмами, возникает в результате адаптации (приспособления к среде), тренировки к повреждающему фактору (например, повышение устойчивости к гипоксии вследствие акклиматизации к высокогорному климату).

Неспецифическую резистентность обеспечивают биологические барьеры: внешние (кожа, слизистые, органы дыхания, пищеварительный аппарат, печень и др.) и внутренние — гистогематические (гематоэнцефалический, гематоофтальмический, гематолабиринтный, гематотестикулярный). Эти барьеры, а также содержащиеся в жидкостях биологически активные вещества (комплемент, лизоцим, опсонины, пропердин) выполняют защитную и регулирующую функции, поддерживают оптимальный для органа состав питательной среды, способствуют сохранению гомеостаза.

ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА. ПУТИ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ

Любое воздействие, меняющее функциональное состояние регуляторных систем (нервной, эндокринной, иммунной) или исполнительных (сердечно-сосудистой, пищеварительной и др.), приводит к изменению реактивности и резистентности организма.

Известны факторы, снижающие неспецифическую резистентность: психические травмы, отрицательные эмоции, функциональная неполноценность эндокринной системы, физическое и психическое переутомление, перетренировка, голодание (особенно белковое), неполноценное питание, недостаток витаминов, тучность, хронический алкоголизм, наркомания, переохлаждение, простуда, перегревание, болевая травма, детренированность организма, его отдельных систем; гиподинамия, резкая перемена погоды, длительное воздействие прямых солнечных лучей, ионизирующее излучение, интоксикация, перенесенные заболевания и т.п.

Различают две группы путей и методов, повышающих неспецифическую резистентность.

При снижении жизнедеятельности, утрате способности к самостоятельному существованию (переносимость)

4. Зимняя спячка

При сохранении или повышении уровня жизнедеятельности (СНПС — состояние не специфически повышенной сопротивляемости)

1 1. Тренировка основных функциональных систем:

— закаливание к низким температурам

— гипоксическая тренировка (адаптация к гипоксии)

2 2. Изменение функции регуляторных систем:

— рефлексотерапия (иглоукалывание и др.)

3 3. Не специфическая терапия:

— фармакологические средства (адаптогены — женьшень, элеутерококк и др.; фитоциды, интерферон)

К первой группе относятся воздействия, с помощью которых устойчивость повышается вследствие утраты организмом способности к самостоятельному существованию, снижения активности процессов жизнедеятельности. Таковыми являются наркоз, гипотермия, зимняя спячка.

При заражении животного в состоянии зимней спячки чумой, туберкулезом, сибирской язвой заболевания не развиваются (они возникают только после его пробуждения). Кроме того, повышается устойчивость к лучевому воздействию, гипоксии, гиперкапнии, инфекциям, отравлениям.

Наркоз способствует возрастанию устойчивости к кислородному голоданию, электрическому току. В состоянии наркоза не развиваются стрептококковый сепсис и воспаление.

При гипотермии ослабляются столбнячная и дизентерийная интоксикации, снижается чувствительность ко всем видам кислородного голодания, к ионизирующему излучению; повышается устойчивость к повреждению клеток; ослабляются аллергические реакции, в эксперименте замедляется рост злокачественных опухолей.

При всех этих состояниях наступает глубокое торможение нервной системы и, как следствие, — всех жизненных функций: угнетаются деятельность регуляторных систем (нервной и эндокринной), снижаются обменные процессы, затормаживаются химические реакции, уменьшается потребность в кислороде,замедляется крово- и лимфообращение, снижается температура тела, организм переходит на более древний путь обмена — гликолиз. В результате подавления процессов нормальной жизнедеятельности выключаются (или затормаживаются) и механизмы активной защиты, возникает ареактивное состояние, что обеспечивает организму выживание даже в очень трудных условиях. При этом он не сопротивляется, а лишь пассивно переносит патогенное действие среды, почти не реагируя на него. Такое состояние называется переносимостью (повышенная пассивная резистентность) и представляет собой способ выживания организма в неблагоприятных условиях, когда активно защититься, избежать действия чрезвычайного раздражителя невозможно.

Ко второй группе относятся следующие приемы повышения резистентности при сохранении или повышении уровня жизнедеятельности организма:

Адаптогены — это агенты, ускоряющие адаптацию к неблагоприятным воздействиям и нормализующие нарушения, вызываемые стрессом. Они оказывают широкое терапевтическое действие, повышают сопротивляемость к целому ряду факторов физической, химической, биологической природы. Механизм их действия связан, в частности, со стимуляцией ими синтеза нуклеиновых кислот и белка, а также со стабилизацией биологических мембран.

Применяя адаптогены (и некоторые другие лекарственные препараты) и адаптируя организм к действию неблагоприятных факторов внешней среды, можно сформировать особое состояние неспецифически повышенной сопротивляемости — СНПС. Для него характерны повышение уровня жизнедеятельности, мобилизация механизмов активной защиты и функциональных резервов организма, повышенная резистентность к действию многих повреждающих агентов. Важным условием при выработке СНПС является дозированное увеличение силы воздействия неблагоприятных факторов внешней среды, физических нагрузок, исключение перегрузок, во избежание срыва адаптационно-компенсаторных механизмов.

Таким образом, более устойчивым оказывается тот организм, который лучше, активней сопротивляется (СНПС) или менее чувствителен и обладает большей переносимостью.

Управление реактивностью и резистентностью организма — перспективное направление современной профилактической и лечебной медицины. Повышение неспецифической резистентности — эффективный способ общего укрепления организма.

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

Неспецифическая резистентность организма. Определение понятия; факторы, снижающие неспецифическую резистентность. Пути и средства повышения неспецифической резистентности организма.

Неспецифическая резистентность организма. Определение понятия; факторы, снижающие неспецифическую резистентность. Пути и средства повышения неспецифической резистентности организма.

Неспецифическая резистентность организма. Определение понятия; факторы, снижающие неспецифическую резистентность. Пути и средства повышения неспецифической резистентности организма.

Источник