- Условные знаки планов и карт. Изображение рельефа на топографических картах и планах. Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформление

- Как на топографической карте прочитать рельеф

- Типы и формы рельефа местности

- Сущность изображения рельефа на картах горизонталями

- Виды горизонталей

- Определение на карте абсолютных высот и относительных превышений точек местности

- Определение на карте крутизны скатов

Условные знаки планов и карт. Изображение рельефа на топографических картах и планах. Градусная и километровая сетки карты. Зарамочное оформление

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

ПО КУРСУ «ГЕОДЕЗИЯ ч.1»

З. УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ПЛАНОВ И КАРТ

Наряду с высоким качеством и точностью топографические карты должны обладать наглядностью и полнотой изображения объектов местности. Это достигается применением специальных условных знаков, с помощью которых на картах и планах изображаются ситуация и рельеф местности. Ситуацией называется совокупность контуров местности и неподвижных местных предметов (дорог, населенных пунктов, лесов, водоемов, сельскохозяйственных угодий и т.д.).

Рельефом называется совокупность неровностей земной поверхности естественного происхождения (горы, холмы, долины, впадины и т.д.).

Условные знаки для изображения ситуации можно разделить на внемасштабные, линейные, контурные (масштабные) и пояснительные.

Внемасштабные условные знаки применяются для изображения местных предметов без соблюдения масштаба карты или плана из-за малых размеров этих предметов (пункты геодезических сетей, указатели дорог, колодцы, отдельные деревья и т.д.). Точное положение на карте предметов, изображенных внемасштабными условными знаками, определяется либо геометрическим центром фигуры, либо серединой основания знака, либо вершиной прямого угла у основания знака, либо геометрическим центром нижней части знака.

Линейные знаки предназначены для изображения объектов, имеющих значительные линейные размеры, но сравнительно узких по ширине (железных и автомобильных дорог, троп, ручьев, линий связи и электропередач, газо- и нефтепроводов, ограждений и т.д.), а также границ различных объектов (границ растительного покрова, территориальных границ, береговых линий водоемов и т.п.). Длина таких объектов выражается в масштабе карты, а ширина на карте – вне масштаба.

Контурные, или масшта6ные, условные знаки применяются для изображения местных предметов, занимающих значительную площадь (леса, болота, озера, пески и т.п.) или объектов, имеющих большие размеры (здания школ, больниц, театров и т.д.), выражающихся в масштаба карты. Масштабный условный знак состоит из знака границы объекта и заполняющих его знаков или условной окраски.Контур объекта показывают точечным пунктиром (контур леса, луга, болота), сплошной линией (контур водоема, населенного пункта) или соответствующим условным знаком (изгороди, канавы).Заполняющие условные знаки располагаются внутри контура в определенном порядке (произвольно, в шахматном порядке, вертикальными или горизонтальными рядами). Масштабные условные знаки позволяют определить по карте действительные размеры и площадь изображаемых объектов.

Пояснительные условные знаки применяются в сочетании с внемасштабными, линейными и масштабными условными знаками и служат для дополнительной характеристики изображаемых на карте местных предметов (например, ширины и характера покрыты шоссейных дорог; длины, ширины и грузоподъемности мостов; глубины бродов и характера грунта дна реки; средней высоты и толщины деревьев и густоты леса и т.д.). Собственные названия объектов (названия населенных пунктов) различные надписи на картах также носят пояснительный характер. Каждая из надписей выполняется установленным шрифтом, буквами определенного размера, что позволяет получить дополнительные сведения о количественной и качественной характеристиках изображаемых объектов(например, о численности жителей в данном населенном пункте).

Условные знаки являются обязательными для всех организаций и ведомств, выполняющих съемочные работы, и устанавливаются Главным управлением геодезии и картографии (ГУГК) при Совете Министров СССР для карт и планов всех масштабов.

4. ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЛЬЕФА НА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТАХ И ПЛАНАХ

Рельеф на топографических картах и планах изображается с помощью горизонталей — замкнутых линий, соединяющих точки местности о равными высотами. Изображение рельефа горизонталями дополняется на карте подписями абсолютных высот характерных точек местности, некоторых горизонталей, а также числовых характеристик деталей рельефа (высота кургана, глубина и ширина оврага и т.д.).

Абсолютной высотой точки местности называют ее высоту в метрах над уровнем моря. За начало счета высот на картах принят средний уровень Балтийского моря (нуль Кронштадтского водомерного поста-футштока). Числовые значения высот точек в метрах над уровнем моря, подписанные на картах, называют отметками. Превышение одной точки местности относительно другой может быть получено по карте как разность абсолютных высот этих точек.

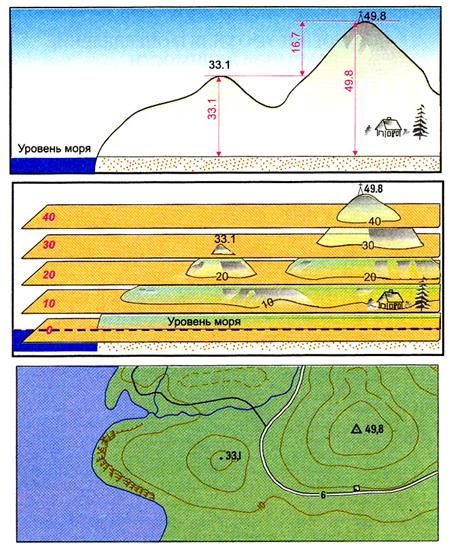

Сущность способа горизонталей заключается в последовательном сечении местности рядом горизонтальных плоскостей, расположенных друг от друга на равном расстоянии (рис. 5). Линии пересечения земной поверхности с секущими горизонтальными плоскостями являются горизонталями. Проекции всех горизонталей на исходную горизонтальную плоскость дают изображение рельефа данной местности. Расстояние между соседними секущими плоскостями называется высотой сечения рельефра. Высота сечения рельефа на планах и картах устанавливается в зависимости от характера рельефа местности и масштаба съемки. Чем меньше высота сечения рельефа, тем подробнее он изображается на карте. Крутой склон изображается более частыми горизонталями, а пологий склон — более редкими. Расстояние между двумя соседними горизонталями называется з аложением.

Крутизна склона характеризуется величиной заложения. При одинаковой высоте сечения крутизна склона тем больше, чем меньше заложение и, наоборот, чем больше заложение, тем положе склон.

Для облегчения чтения рельефа, чтобы отличить выпуклую форму рельефа от вогнутой и определить направление ската, на горизонталях ставятся бергштрихи, которые своими концами направлены з сторону понижения ската.

Горизонтали вычерчивают на карте тонкими сплошными линиями, для удобства счета каждая пятая горизонталь проводится утолщенной и подписывается в разрыве этой горизонтали основанием цифр в сторону ската. Для равнинного пологого рельефа иногда бывает невозможно изобразить горизонталями основного сечения некоторые мелкие, но важные подробности рельефа. В этих ситуациях на карте пунктирными линиями дополнительно проводят полугоризонтали (через половину высоты основного сечения), а при необходимости — чертвертьгоризонтали (через І/4 высоты сечения).

Рельеф местности слагается из различных сочетаний форм земной поверхности. К основным формам рельефа относятся холм, котловина, хребет, лощина и седловина.

Холм — выпуклая конусообразная форма рельефа, возвышающаяся над окружающей местностью (рис. 6, а). Гора отличается от холма своими размерами и крутизной окатов. Горой называется холм, возвышающийся над окружающей местностью более 200 м, с крутыми скатами. Наивысшая точка горы или холма называется вершиной. От вершины во все стороны идут склоны (скаты). Линия переходе скатов а окружающую равнину называется подошвой. Горы и холмы изображаются замкнутыми горизонталями с бергштрихами, направленными от вершине к подошве.

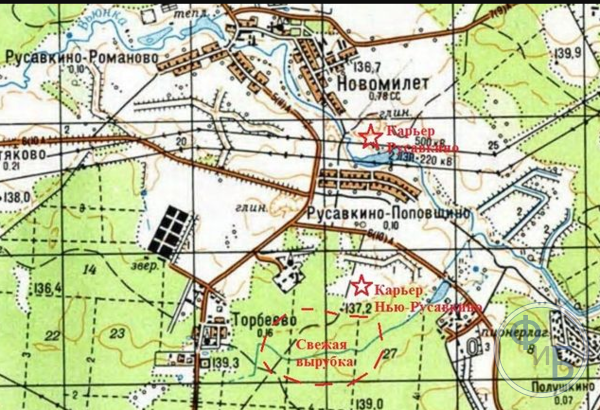

Рис. 5. Сущность способа горизонталей

Котловина, или впадина— это форма рельефа, противоположная холму (горе), представляющая чашеобразное углубление земной поверхности (рис. 6, 6). Самая низкая точка котловины называется дном. Боковая поверхность котловины состоит из скатов. Линия перехода скатов в окружающую местность называется бровкой. Котловины изображаются замкнутыми горизонталями с бергштрихами, направленными от бровки ко дну.

Хребет— это вытянутая и постепенно понижающаяся в одном направлении возвышенность (рис. 6, в). Линия, соединяющая самые высокие точки хребта, от которой в противоположные стороны отходят скаты, называется водоразделом. Хребет изображается выпуклыми горизонталями, направленными выпуклостью в сторону понижения местности.

Лощина— это противоположная хребту форма рельефа, представляющая вытянутое в одном направлении углубление земной поверхности с постепенно понижающимся дном (рис. 6, г). Два ската лощины, сливаясь между собой о самой низкой ее части, образуют линию водослива, или тальве г.Широкая лощина с пологим скатом и называется долиной. Узкая лощина с обрывистыми обнаженными скатами называется оврагом, а в горной местности — ущельем. Лощина изображается вогнутыми горизонталями, направленными вогнутостью в сторону понижения местности. Отрывистые склоны оврагов изображаются специальным условным знаком – зубчатой линией (рис. 6, д).

Седловина— это пониженный участок местности на хребте между соседними вершинами (рис. 6, е). От седловины в противоположных направлениях от хребта отходят две лощины. В горной местности седловины называются перевалами и служат для сообщения между противоположными склонами хребта как наиболее удобные пути. Седловина изображается горизонталями, обращенными выпуклостью друг к другу.

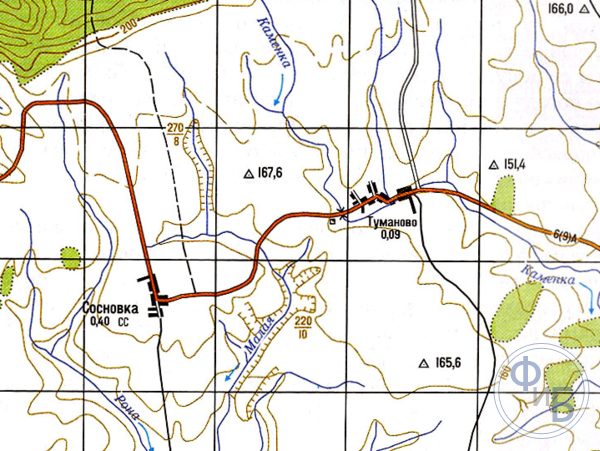

Рис. 6. Схема изображения основных форм рельефа горизонталями

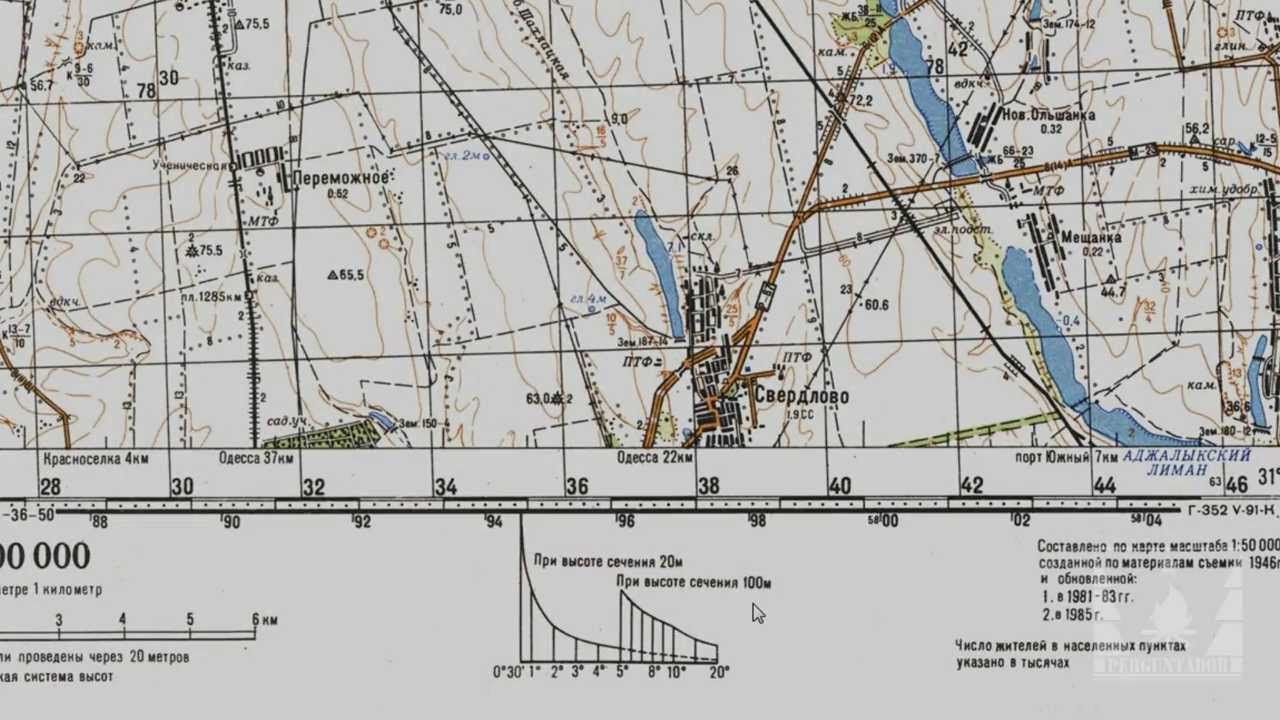

5.ГРАДУСНАЯ И КИЛОМЕТРОВЫЕ СЕТКИ КАРТЫ. ЗАРАМОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Границами листов карт служат на севере и юге отрезки параллелей, а на западе и востоке — отрезки меридианов. Эти границы составляют внутреннюю рамку листа (трапеции). В углах внутренней рамки листа указывают их широты и долготы (рис. 7).

Снаружи от внутренней рамки на расстоянии 8 мм проводится градусная рамка в виде двойной линии, разделенной по широте и долготе на части, кратные 1 / . Для удобства чтения географических координат минутные интервалы попеременно через один закрашивают в черный цвет. За градусной рамкой листа вычерчивается он оформительская рамка.Между градусной и оформительской рамками нанесены точки, с помощью которых каждый минутный интервал разбит не І0-секундные интервалы.С помощью разграфки градусной рамки, соединяя одноименные минутные интервалы, можно расчертить градусную сетку (сеть меридианов и параллелей), позволяющую определить географические координаты точек на карте.

Кроме градусной сетки, на карте нанесена киломеровая сетка, которая представляет собой квадратную координатную сетку зональной системы плоских прямоугольных координат гаусса. Стороны квадратов этой сетки обычно выражаются целым числом километров. Координаты Х и У линий километровой сетки подписывают в промежутке между внутренней и градусной рамках карты. Координата Х горизонтальной лини километровой сетки соответствует приведенной ординате (первые одна или две цифры обозначают номер координатной зоны, а последующие три цифры — ординату линии плюс 500 км).

В общем случае километровая сетка развернута относительно градусной сетки на величину сближения меридианов. Если лист карты находится в восточной части зоны, то километровая сетка развернута на восток относительно градусной сетки, и наоборот. Восточное сближение меридианов принято считать положительным, a западное — отрицательным.

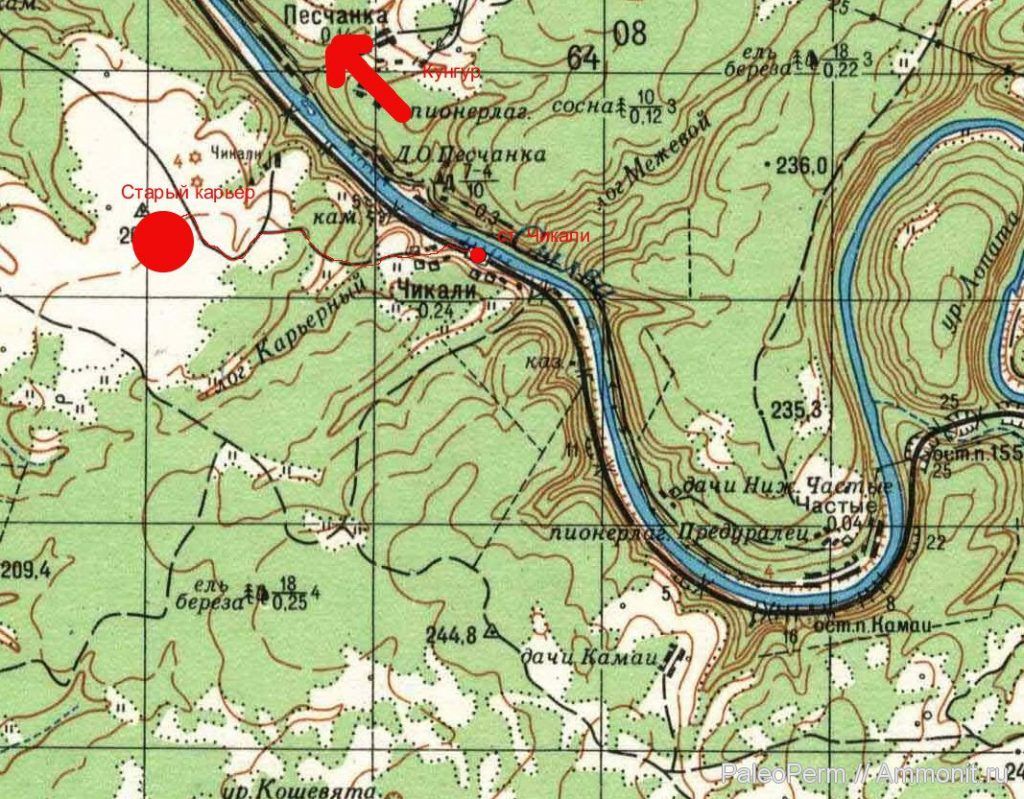

Рис. 7. Градусная рамка и километровая сетка листа карты масштаба 1:25 000

Над оформительской рамкой указываются номенклатура листа карты и его название, соответствующее обычно названию наиболее крупного населенного пункта в данном районе, например,

В северо-западном углу листа карты над оформительской рамкой указывают систему прямоугольных координат (Система координат 1942 г.), а в северо-восточном углу — наименование организации, выполнившей съемку. В юго-западном углу листа карты указывают значения склонения магнитной стрелки ‚ и дату его определения, величину среднего сближения меридианов γ и значение суммарной поправки П=δ-γ для ориентирования карты изо буссоли (компасу). Здесь же приводятся, значение годового изменения склонения магнитной стрелки и направление этого измерения (восточное или западное). Несколько правее этих сведений дается схема взаимного расположения вертикальной линии километровой сетки (оси Ох), истинного и магнитного меридианов.

Внизу под оформительской рамкой посредине подписывается численный масштаб карты (например, I: 25 000), пояснительный масштаб (в l см 250 м) и вычерчивается линейный масштаб. Ниже линейного масштаба указываются высота сечении.рельефа и наименование принятой системы высот (Балтийская система высот). Справа от масштабов приводится график заложений. В юго-восточном углу листа карты под оформительской рамкой указываются метод съемки, год составления и год составления и издания карты и производитель работ.

К зарамочному оформлению, относятся также подписи номенклатуры соседних листов, которые выполняют в разрывах градусной рамки в середине каждой стороны, схема расположения соседних листов карты данного масштаба.

Источник

Как на топографической карте прочитать рельеф

Отображение рельефа играет важную роль, так как он в значительной мере определяет характер всех остальных элементов содержания карт и планов. Кроме того, рельеф влияет на водный режим, на распределение растительности и на пространственное размещение большинства объектов местности. Без достаточно точного отображения рельефа и его детального изучения на карте или плане невозможно установить взаимосвязи между отдельными элементами ландшафта и, следовательно, рационально использовать природные ресурсы.

Традиционным представлением о рельефе местности на топографических картах и планах является его изображение горизонталями. Этот способ нагляден и дает однозначное представление о рельефе местности, позволяет быстро получать количественные характеристики рельефа и решать различные прикладные задачи.

Типы и формы рельефа местности

Рельеф — совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Слагается из положительных (выпуклых) и отрицательных (вогнутых) форм. Основными формамирельефа являются: гора, котловина, хребет, лощина и седловина.

Кроме перечисленных форм рельеф имеет детали. К деталям рельефа относятся: овраги, промоины, курганы, насыпи, выемки, уступы, каменоломни и т. д. Все разновидности форм и деталей рельефа состоят из элементов. Основными элементами рельефа являются: основание (подошва), склон (скат), вершина (дно), высота (глубина), крутизна и направление ската, линии водораздела и водосбора (тальвег).

В военном деле под местностью понимают участок земной поверхности, на котором предстоит вести боевые действия. Неровности земной поверхности называются рельефом местности, а все расположенные на ней объекты, созданные природой или трудом человека (реки, населенные пункты, дороги и т. п.) — местными предметами.

Рельеф и местные предметы являются основными топографическими элементами местности, влияющими на организацию и ведение боя, применение боевой техники в бою, условия наблюдения, ведения огня, ориентирования, маскировки и проходимость, т. е. определяющими ее тактические свойства.

Топографическая карта является точным отображением всех наиболее важных в тактическом отношении элементов местности, нанесенных во взаимно точном расположении относительно друг друга. Она дает возможность изучить любую территорию в относительно короткий срок. Предварительное изучение местности и принятие решения для выполнения подразделением (частью, соединением) той или иной боевой задачи обычно производят по карте, а затем уже уточняют на местности.

Местность, оказывая влияние на боевые действия, в одном случае может способствовать успеху войск, а в другом оказывать отрицательное воздействие. Боевая практика убедительно показывает, что одна и та же местность может больше преимуществ дать тому, кто лучше ее изучит и более умело использует.

По характеру рельефа местность делится на равнинную, холмистую и горную.

Равнинная местность характеризуется небольшими (до 25 м) относительными превышениями и сравнительно малой (до 2°) крутизной скатов. Абсолютные высоты обычно небольшие (до 300 м).

Тактические свойства равнинной местности зависят главным образом от почвенно-растительного покрова и от степени пересеченности. Глинистые, суглинистые, супесчаные, торфяные грунты ее допускают беспрепятственное движение боевой техники в сухую погоду и значительно затрудняют движение в период дождей, весенней и осенней распутицы. Она может быть изрезана руслами рек, оврагами и балками, иметь много озер и болот, значительно ограничивающих возможности маневра войск и снижающих темпы наступления.

Холмистая местность характеризуется волнистым характером земной поверхности, образующей неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500 м, относительными превышениями 25 — 200 м и преобладающей крутизной 2-3° (рис. 3, 4). Холмы обычно сложены твердыми породами, вершины и склоны их покрыты толстым слоем рыхлых пород. Понижения между холмами представляют собой широкие, ровные или замкнутые котловины.

Холмистая местность обеспечивает скрытое от наземного наблюдения противника передвижение и развертывание войск, облегчает выбор мест для огневых позиций ракетных войск и артиллерии, обеспечивает хорошие условия для сосредоточения войск и боевой техники. В целом она благоприятна как для наступления, так и для обороны.

Горная местность представляет собой участки земной поверхности, значительно приподнятые над окружающей местностью (имеющей абсолютные высоты 500 м и более). Она отличатся сложным и разнообразным рельефом, специфическими природными условиями. Основные формы рельефа — горы и горные хребты с крутыми скатами, часто переходящими в скалы и скалистые обрывы, а также лощины и ущелья, расположенные между горными хребтами. Горная местность характеризуется резкой пересеченностью рельефа, наличием труднодоступных участков, редкой сетью дорог, ограниченным количеством населенных пунктов, бурным течением рек с резкими колебаниями уровня воды, разнообразием климатических условий, преобладанием каменистых грунтов.

Боевые действия в горной местности рассматриваются, как действия в особых условиях. Войскам часто приходится использовать горные проходы, затрудняется наблюдение и ведение огня, ориентирование и целеуказание, в то же время она способствует скрытности расположения и передвижения войск, облегчает устройство засад и инженерных заграждений, организацию маскировки.

Сущность изображения рельефа на картах горизонталями

Рельеф является важнейшим элементом местности, определяющим ее тактические свойства.

Изображение рельефа на топографических картах дает полное и достаточно подробное представление о неровностях земной поверхности, форме и взаимном расположении, превышениях и абсолютных высотах точек местности, преобладающей крутизне и протяженности скатов.

Рельеф на топографических картах изображается горизонталями в сочетании с условными знаками обрывов, скал, оврагов, промоин, каменных рек и т. п. Изображение рельефа дополняется отметками высот характерных точек местности, подписями горизонталей, относительных высот (глубин) и указателями направления скатов (бергштрихами). На всех топографических картах рельеф изображается в Балтийской системе высот, то есть в системе исчисления абсолютных высот от среднего уровня Балтийского моря.

Виды горизонталей

Горизонталь — замкнутая кривая линия на карте, которой соответствует на местности контур, все точки которого расположены на одной и той же высоте над уровнем моря.

Различают следующие горизонтали:

- основные (сплошные) — соответствующие высоте сечение рельефа;

- утолщенные — каждая пятая основная горизонталь; выделяется для удобства чтения рельефа;

- дополнительные горизонтали (полугоризонтали) — проводятся прерывистой линией при высоте сечения рельефа, равной половине основной;

- вспомогательные — изображаются короткими прерывистыми тонкими линиями, на произвольной высоте.

Расстояние между двумя смежными основными горизонталями по высоте называют высотой сечения рельефа. Высоту сечения рельефа подписывают на каждом листе карты под ее масштабом. Например: «Сплошные горизонтали проведены через 10 метров».

Для облегчения счета горизонталей при определении высот точек по карте все сплошные горизонтали, соответствующие пятой кратной высоте сечения, вычерчиваются утолщенно и на ней ставится цифра, указывающая высоту над уровнем моря.

Для того чтобы при чтении карты можно было быстро определить характер неровностей поверхности на картах, применяются специальные указатели направления скатов — бергштрихи — в виде коротких черточек, расставленных на горизонталях (перпендикулярно им) по направлению покатостей. Они помещаются на изгибах горизонталей в наиболее характерных местах, преимущественно у вершин седловин или на дне котловин.

Дополнительные горизонтали (полугоризонтали) применяются для отображения характерных форм и деталей рельефа (перегибов склонов, вершин, седловин и т. п.), если они не выражаются основными горизонталями. Кроме того, применяют для изображения равнинных участков, когда заложения между основными горизонталями очень велики (более 3 — 4 см на карте).

Вспомогательные горизонтали применяют для изображения отдельных деталей рельефа (блюдец в степных районах, западин, отдельных бугров на плоскоравнинной местности), которые не передаются основными или дополнительными горизонталями.

Изображение горизонталями типовых форм рельефа

Рельеф на топографических картах изображается кривыми замкнутыми линиями, соединяющими точки местности, имеющие одинаковую высоту над уровенной поверхностью, принятой за начало отсчета высот. Такие линии называются горизонталями. Изображение рельефа горизонталями дополняется подписями абсолютных высот, характерных точек местности, некоторых горизонталей, а также числовых характеристик деталей рельефа — высоты, глубины или ширины.

Определение на карте абсолютных высот и относительных превышений точек местности

Профиль — чертеж, изображающий разрез местности вертикальной плоскостью.

Для большей выразительности рельефа местности вертикальный масштаб профиля принимается в 10 или более раз крупнее горизонтального.

В связи с этим профиль, передавая взаимное превышение точек, искажает (увеличивает) крутизну скатов.

Для построения профиля нужно:

- прочертить на карте профильную линию (маршрут движения), приложить к ней лист разграфленной (миллиметровой) бумаги, перенести на ее край короткими черточками места горизонталей, точки перегиба скатов и местные предметы, которые сечет профильная линия, и подписать их высоты;

- подписать на листе разграфленной бумаги у горизонтальных линий высоты, соответствующие высотам горизонталей на карте, приняв условно промежутки между этими линиями за высоту сечения (установить вертикальный масштаб);

- от всех черточек, обозначающих места пересечения профильной линии с отметками высот горизонталей, точек перегиба скатов и местных предметов, опустить перпендикуляры до пересечения их с соответствующими по отметкам параллельными линиями и отметить полученные точки пересечения;

- соединить точки пересечения плавной кривой, которая и изобразит профиль местности (подъемы и спуски на маршруте движения).

Определение на карте крутизны скатов

Крутизна ската на карте определяется по заложению — расстоянию между двумя смежными основными или утолщенными горизонталями; чем меньше заложение, тем круче скат.

Для определения крутизны ската надо измерить расстояние между горизонталями циркулем, найти соответствующий отрезок на графике заложений и прочитать число градусов.

На крутых скатах это расстояние измеряется между утолщенными горизонталями, и крутизна ската определяется по графику, расположенному справа.

Источник