ОБУЧЕНИЕ СПОСОБУ ПЛАВАНИЯ ДЕЛЬФИН

К освоению способа плавания дельфин приступают лишь после того, как освоены три других способа плавания.

Для изучения и совершенствования техники способа плавания дельфин применяются следующие упражнения.

На суше:

1. Движения ногами на 2 счета с опорой рукой о стенку, одна нога – на гимнастической скамейке, другая отведена назад. На счет «раз» – выполняется быстрый удар вперед стопой, нога при этом разгибается в коленном суставе так, чтобы к концу удара она выпрямлялась захлестывающим движением с вытянутым носком; на «два» – нога возвращается в исходное положение.

2. Стоя одной ногой на скамейке, руки подняты вверх имитация волнообразных движений туловищем и свободной ногой. Плечевой пояс и руки остаются неподвижными.

3. То же, но руки у бедер.

4. Движения рук в сочетании с дыханием в положении стоя, наклонив туловище и вытянув руки вперед, на два счета. На счет «раз» – руки производят гребок до бедер – выполняется вдох; на «два» – руки проносятся через стороны в исходное положение – производится выдох.

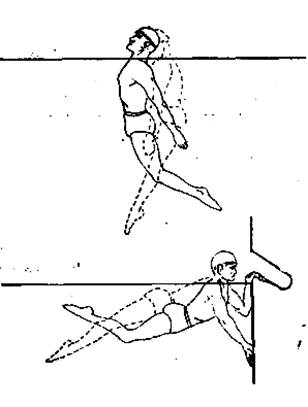

Рис. 34. Основные упражнения в воде для разучивания движений ногами способа плавания дельфин Рис. 34. Основные упражнения в воде для разучивания движений ногами способа плавания дельфин |

5. Согласование движений ног, рук и дыхания изучается в положении стоя на одной ноге, другая нога отведена назад и опирается пальцами о пол, руки подняты вверх на ширину плеч, ладонями вперед. Упражнение выполняется также на два счета. На счет «раз» – производится гребок руками до бедер с последовательным сгибанием и разгибанием их в локтевых суставах, свободная нога производит первый удар и возвращается в исходное положение – выполняется вдох. На счет «два» – руки возвращаются круговым движением в исходное положение, нога делает второй удар и также возвращается в исходное положение – производится выдох.

В воде:

1. Движения ног дельфином, держась за борт бассейна в положении на груди (рис. 34).

2. Волнообразные движения туловищем и ногами, находясь в вертикальном положении на воде (см. рис. 34).

3. Плавание одними ногами с доской в руках с ластами и без них на дистанции от 25 до 300 м.

4. Плавание одними ногами на груди, на спине и на боку, с ластами и без них на дистанции от 25 до 300 м.

5. Движения руками в сочетании с дыханием в положении стоя на мелком месте, наклонив туловище вперед.

6. Плавание одними руками с поддерживающим предметом между ног (поплавок, учебная доска) с задержкой дыхания на несколько гребковых движений и в согласовании с дыханием.

7. Плавание с помощью движений ног дельфином и одной руки кролем, другая вытянута вперед; вдох в сторону работающей руки.

8. Плавание способом дельфин на согласование движений с задержкой дыхания на вдохе (лицо опущено в воду).

9. Плавание дельфином в полной координации на дистанции от 25 до 200 м в медленном, среднем и быстром темпе вначале с ластами, а затем без них.

Ниже приведены основные ошибки и упражнения для их исправления (табл. 9).

Источник

Упражнения для совершенствования техники плавания дельфином

1.Плавание в полной координации. Следить за отсутствием резкого начала гребка руками и выполнять первую часть гребка в горизонтальной плоскости.

2. Плавание в полной координации, с задержкой дыхания на вдохе. Следить за тем, чтобы руки в конце гребка не касались бедер и без паузы и промедления начинали подготовительное движение.

3. То же, что и упр. 2, но с дыханием.

4. Плавание с помощью одних движений руками, с задержкой дыхания на вдохе.

Следить за тем, чтобы не было паузы и задержки в момент окончания гребка и начала подготовительного движения.

5. То же, что и упр. 4, но с дыханием.

Вдох выполнять в момент окончания гребка руками.

6. Плавание многоударным дельфином (3-, 4-, 5-ударным) с выполнением гребка одной рукой.

7. То же, что и упр. 6, но с чередованием гребков руками.

Примечание.

Вэтих упражнениях совершенствуются завершающая часть гребка руками и второго удара ногами.

8. Плавание дельфином на боку с помощью движений ногами, «нижняя» рука впереди, «верхняя» —у бедра.

9. Плавание с помощью движений ногами дельфином и одной рукой — кролем.

10. Плавание с помощью движений одними руками, между ногами — поддерживающее средство, ноги расслаблены. Постепенно увеличивать расстояние проплываемого отрезка, доводя его до 400м и более.

11. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки впереди, в Положении на спине.

12. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки выполняют движения брассом.

13. Плавание с помощью движений руками кролем, а ногами — дельфином

14. Плавание баттерфляем (руки — дельфином; ноги — брассом).

15. Плавание одноударным дельфином.

16. Плавание трехударным дельфином.

17. Плавание с помощью движений руками дельфином, а ногами — кролем.

18. Плавание отрезка в полной координации на наименьшее количество гребков.

19. Плавание с изменением темпа движений (в полной координации).

20. Плавание в полной координации с изменением скорости.

Источник

Упражнения для совершенствования техники плавания способом дельфином

1. Плавание в полной координации. Следить за отсутствием резкого начала гребка руками и выполнять первую часть гребка в горизонтальной плоскости.

2. Плавание в полной координации, с задержкой дыхания на вдохе. Следить за тем, чтобы руки в конце гребка не касались бедер и без паузы и промедления начинали подготовительное движение.

3. То же, что и упр. 2, но с дыханием.

4. Плавание с помощью одних движений руками, с задержкой дыхания на вдохе. Следить за тем, чтобы не было паузы и задержки в момент окончания гребка и начала подготовительного движения.

5. То же, что и упр. 4, но с дыханием. Вдох выполнять в момент окончания гребка руками.

6. Плавание многоударным дельфином (3-, 4-, 5-ударным) с выполнением гребка одной рукой.

7. То же, что и упр. 6, но с чередованием гребков руками.

8. Плавание дельфином на боку с помощью движений ногами, «нижняя» рука впереди, «верхняя» – у бедра.

9. Плавание с помощью движений ногами дельфином и одной рукой – кролем.

10. Плавание с помощью движений одними руками, между ногами – поддерживающее средство, ноги расслаблены. Постепенно увеличивать расстояние проплываемого отрезка, доводя его до 400 м и более.

11. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки впереди, в Положении на спине.

12. Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки выполняют движения брассом.

13. Плавание с помощью движений руками кролем, а ногами – дельфином

14. Плавание баттерфляем (руки – дельфином; ноги – брассом).

15. Плавание одноударным дельфином.

16. Плавание с помощью движений руками дельфином, а ногами – кролем.

17. Плавание на отрезке в полной координации на наименьшее количество гребков.

18. Плавание с изменением темпа движений (в полной координации).

19. Плавание в полной координации с изменением скорости.

Упражнения для разучивания старта с тумбочки

1. И. п. – стоя, руки вверх, кисти соединены. Выполнить полуприсед, затем выпрыгнуть вверх, потянуться.

1. Выполнять спады в воду с низкого бортика. Следить за моментом потери равновесия.

2. Выполнять спады в воду с большей высоты.

3. Выполнять учебные прыжки в воду вниз головой.

4. Выполнять стартовый прыжок в воду с низкого бортика.

5. Выполнять стартовый прыжок в воду со стартовой тумбочки.

6. Выполнять старт под команду.

Упражнения для разучивания старта из воды

1. Сидя на скамейке вдоль нее (или на полу на матах) лицом к гимнастической стенке, зафиксировать и. п. пловца для выполнения старта из воды (используя рейки стенки в качестве стартовых поручней), выполнить в медленном темпе движения, как при старте из воды (мах руками вперед, «отталкивание руками от стенки), и принять положение скольжения на спине с вытянутыми вперед руками.

1. Научиться принимать стартовую позу в воде. Взяться руками за стартовый поручень, устойчиво упереться ногами в стенку, выполнить несколько пружинистых движений.

2. Научиться принимать положение группировки (как и.п. для последующего старта). Взяться руками за стартовый поручень, устойчиво упереться ногами в стенку, подтянуться на руках, согнув ноги, подбородок взять «на грудь» – зафиксировать это положение. Упражнение выполнять самостоятельно. Запоминать двигательные ощущения.

3. То же, что и упр. 2, но по команде преподавателя.

4. И.п. – стартовая поза пловца. Оттолкнуться ногами от стенки, под поверхностью воды вытянуть руки вперед, скользить на спине.

5. То же, что и упр. 6, но руки пронести над поверхностью воды маховым движением.

6. Одновременно с толчком ногами выполнить маховое движение руками, войти в воду, выпрямиться и скользить, после чего чуть взять подбородок «на грудь», резко откинуть кисти рук вверх – это обеспечит движение тела к поверхности воды.

7. То же, что и упр. 8, но после выхода на поверхность начать плавательные движения на спине. Взять подбородок «на грудь», откинуть вверх ладони для быстрого выхода на поверхность.

8. Совершенствование стартового прыжка.

Упражнения для разучивания скоростного поворота при плавании кролем на груди

1. Выполнять кувырки вперед в группировке.

2. Выполнять кувырки назад в группировке.

3. Выполнять кувырки вперед и назад в группировке с шага.

4. Выполнять кувырки вперед-назад в группировке с прыжка.

5. Выполнять кувырки вперед и назад через плечо.

1. Кувырки вперед в группировке после толчка от дна.

2. Кувырки вперед согнувшись после толчка от дна.

3. То же, что и упр. 1 и 2 – через канат разделительной дорожки; через какие-либо предметы.

4. Вращение в группировке на груди.

5. Вращение в группировке на спине.

6. Кувырки вперед в группировке после скольжения на груди.

7. Кувырки согнувшись после скольжения в положении на груди.

8. Кувырки вперед с полувинтом после скольжения на груди.

9. То же, что и упр. 6–8, но при плавании кролем на груди на дистанции через 4–5 гребковых движений.

10. У поворотного щита оттолкнуться от дна, выполнить кувырок вперед с постановкой ног на щит в положении на спине с последующим отталкиванием от стенки и скольжением в положении на спине.

11. То же, что и упр. 10, но подход к повороту выполняется с толчка от дна бассейна после гребка обеими руками до бедер.

12. То же, что и упр. 10, но после поочередных гребков руками до бедер.

13. То же, что и упр. 10, но после подплывания к поворотному щиту кролем на груди в полной координации.

14. 1/2 сальто у бортика с последующим вращением вокруг продольной оси тела на 180°.

15. То же, что и упр.14, но после 4–5 гребков.

16. Выполнение скоростного поворота при подплывании кролем на груди в полной координации.

17. То же, что и упр. 16, но подплывать с разной скоростью.

ТЕМа: Развитие основных физических качеств

в плавании

1. Гибкость в плавании

2. Ловкость в плавании

3. Выносливость в плавании

4. Скоростные способности

Гибкость в плавании

Гибкость – одно из важных физических качеств пловца. Хорошая гибкость обеспечивает пловцу свободу, быстроту и экономичность движений, увеличивает путь эффективного приложения усилий во время гребка. Часто понятие «гибкость» считают синонимом понятия «подвижность суставов», однако между ними есть различие. Под подвижностью в суставе понимают степень свободы движений в конкретном суставе; под гибкостью – степень свободы движений в какой-либо части тела или частях тела. Разумеется, отличная подвижность в суставах хорошая основа для высокого уровня проявления гибкости. Выделяют три вида подвижности в суставах: а) свободную; б) активную; в) пассивную.

Объем свободной подвижности предполагает естественные, плавные и экономичные движения, при которых активные силы мышц действуют не в течение всего периода выполнения движения, а только в определенных границах, на остальных же участках движение продолжается по инерции. Такие примеры движений можно найти в подготовительных движениях руками в кроле и в дельфине. Движения в суставах могут осуществляться под действием сил тяжести какого-либо сегмента тела.

Пассивная подвижность возможна при отсутствии сопротивления мышц-антагонистов и лимитируется в основном растяжимостью мышц и связок. При плавании кролем на груди и на спине, дельфином пассивная подвижность проявляется при выполнении удара ногами в голеностопных суставах.

Активная подвижность проявляется при максимальных усилиях мышц, участвующих в движении, и растяжимости мышц-антагонистов. В циклических движениях такой вид подвижности нерационален. Лишь тыльное сгибание в голеностопных суставах в брассе требует проявления активной подвижности.

Существенное влияние на уровень подвижности в суставах оказывают индивидуальные особенности строения суставов и связочного аппарата. Нередко это значительно ограничивает развитие данного качества у спортсменов. Примерно в 20 % случаев у детей встречается хорошая подвижность, в 20 % случаев – плохая и в 60 % случаев – средняя подвижность.

Целенаправленное развитие гибкости должно начинаться с раннего возраста. У детей и подростков 9–14 лет это качество развивается почти в два раза эффективнее, чем в старшем школьном возрасте.

Воспитание гибкости. Пловцы должны ежедневно работать над гибкостью. Перерывы в развитии и поддержании этого важного физического качества исключаются: без выполнения упражнений качество утрачивается.

Опыт показывает, что увеличение подвижности в различных суставах в необходимом для плавания объеме обеспечивает ежедневная 30–60-минутная работа; поддержание ранее достигнутого уровня – 20–40-минутная работа, выполняемая 3–4 раза в неделю. Пловцы могут это делать в виде домашних заданий, включать в тренировочные занятия; развитию гибкости могут быть посвящены отдельные тренировочные занятия.

Упражнения на воспитание гибкости можно классифицировать на группы:

а) упражнения, связанные с активным растяжением;

б) упражнения, связанные с пассивным растяжением;

в) упражнения, связанные с проявлением активно-пассивного растяжения.

Объем работы на гибкость у лиц, систематически занимающихся спортивной тренировкой в плавании, неравномерен в течение тренировочных периодов.

Всю работу над воспитанием гибкости можно разделить на два больших этапа: этап базовой подготовки и этап специальной подготовки.

На первом этапе закладывается фундамент гибкости, используются упражнения, различные по направлениям, амплитуде, величине усилий. На втором этапе проводится узкая целенаправленная подготовка, связанная как со спецификой плавания, так и со спецификой плавательной специализации.

Упражнения на воспитание гибкости проводятся после предварительной тщательной разминки.

При выполнении упражнений используются:

– продолжительные одиночные растяжения;

– постизометрическая релаксация (растяжение после изометрического напряжения мышц-антагонистов).

Все программы, отдельные упражнения, выполняются на фоне полного восстановления. Величина паузы определяется характером выполняемого упражнения, его продолжительностью, объемом движения (или движений). Все необходимые пловцу физические качества должны воспитываться сопряженно. Это особенно важно для пловцов высокой квалификации.

На гибкость оказывают влияние силовая структура движения, проявления других физических качеств. Учитывая данное обстоятельство, развитие гибкости следует проводить комплексно.

В работе по воспитанию подвижности в суставах с целью контроля можно проводить несложные измерения: определение вращательной подвижности в плечевых суставах, наклона вперед, подошвенного сгибания стопы, ротации (вращения) наружу в тазобедренных и коленных суставах.

Проявление специальной гибкости при плавании. Ранее было показано значение специальной гибкости для пловца. Какие же конкретные выражения находит это в технике спортивных способов плавания? Так, недостаточная подвижность в голеностопных суставах существенно сказывается на эффективности работы ногами: имеются потери в величине шага пловца. В результате этого повышается темп движений руками. Плохая подвижность в плечевых суставах ограничивает пронос рук над поверхностью воды, нарушает требования в фазе входа руки в воду, «смазывает» начало гребка и, по сути, весь гребок. Особенно большая подвижность в плечевом поясе, в плечевых и голеностопных суставах отличает представителей плавания на спине. Это объясняется характером положения тела в воде и ограниченными возможностями включения групп мышц при движении руки во время гребка. При плавании кролем на спине в отличие от кроля на груди гребковые движения руками производятся в направлении дорзальной стороны тела, где подвижность в суставах анатомически ограниченна. С этим связана и такая особенность в плавании кролем на спине, как ограниченная вариативность техники. При плавании на спине гребок всегда получается длинным, так как укоротить его, как в кроле на груди, анатомически невозможно, поэтому спинисты чаще всего выбирают шестиударный вариант координации движений. В итоге возрастает значимость движений ногами и вместе с этим – хорошей подвижности в грленостопных суставах. Таким образом, у спинистов, как и у кролистов, ведущие формы подвижности в суставах одни и те же: дорзальная подвижность плечевых суставов и плечевого пояса, подошвенное сгибание в голеностопных суставах. Особое значение подвижность в плечевых суставах имеет в плавании способом дельфин. При выполнении проноса рук над водой недостаток подвижности в суставах нельзя компенсировать кренами туловища, поэтому компенсация происходит за счет увеличения движения вокруг фронтальной оси тела.

Ключом в плавании брассом является работа ногами, при этом толчок совершается подошвенной стороной стопы, для брассистов приобретает особое значение тыльное сгибание в голеностопных суставах. В исходном положении ног перед началом рабочего движения, когда голени находятся в вертикальном положении, тыльного сгибания в голеностопных суставах оказывается недостаточно для создания опоры. Для эффективной опоры необходимо развернуть стопы кнаружи в горизонтальной плоскости. В исходном положении ног это достигается с помощью вращательных движений кнаружи в коленных суставах. Разворот стоп также увеличивают за счет ротации в тазобедренных суставах кнаружи, или при хорошей подвижности в тазобедренных суставах (ротации) – внутрь. Чем шире разведены ноги при толчке, тем большее значение приобретает разворот стоп кнаружи (супинация) при приведении ног. В брассе при колебательных движениях тела вокруг фронтальной оси (тангаж) более важен подъем туловища. Эти движения требуют хорошей подвижности плечевого пояса и подвижности позвоночника в поясничной области при разгибании назад. Таким образом, в брассе можно выделить важность следующих показателей подвижности в суставах: 1) ротация наружу в коленных суставах; 2) ротация наружу в тазобедренных суставах; 3) тыльное сгибание в голеностопных суставах; 4) супинация в голеностопном суставе; 5) вращательная подвижность плечевого пояса; 6) наклон туловища назад.

Ловкость в плавании

Ловкость – это целесообразность движений в данной конкретной ситуации; она является сложным двигательным качеством, не имеющим единого критерия для оценки.

Известно, что специфика проявления ловкости непосредственно связана с условиями деятельности. Плавание предъявляет специфические требования к координационным способностям. Занимающемуся нелегко овладеть согласованием движений рук и ног, когда темп движений неодинаков, добиться такого распределения усилий гребков, при которых не нарушалось бы равновесие тела. На ловкостные способности в плавании большое влияние оказывает «чувство воды», представляющее собой тонкий анализ информации, получаемой от анализаторов, позволяющий спортсмену точно воспринимать мельчайшие детали движения, анализировать их и вносить коррективы.

Совершенствование такого качества, как «чувство воды», осуществляется в процессе выполнения разнообразных тренировочных заданий при постоянном контроле темпа, ритма движений, их динамических и кинематических характеристик с сопоставлением выполняемых двигательных действий с заданными значениями, коррекцией выполняемых двигательных действий.

В циклических видах движений специальных средств для совершенствования ловкости очень мало, потому основная методическая направленность совершенствования этого качества – использование разнообразия динамических и кинематических характеристик движения, создание неожиданных ситуаций посредством изменения условий и мест проведения упражнений, использование различных тренажеров и специального оборудования для расширения вариативности двигательного навыка.

Выносливость в плавании

В спортивном плавании ведущим фактором, обеспечивающим высокую специальную работоспособность, является выносливость – способность выполнять работу заданной мощности на фоне возрастающего утомления без снижения ее механической эффективности (без снижения скорости плавания).

Выносливость предполагает прежде всего высокую производительность сердечно-сосудистой системы и системы дыхания; мощность, емкость и эффективность механизмов энергообеспечения динамической мышечной работы; совершенствование механизмов поддержания гомеостаза; поддержание мощности и эффективности гребковых движений.

Выносливость во многом определяется силой мотивов спортсмена, волевыми качествами пловца.

В практике принято различать общую выносливость (базовую, аэробную) и специальную (анаэробную, скоростную).

Мощность и продолжительность тренировочных упражнений на воспитание выносливости определяются степенью задействования того или иного механизма энергетического обеспечения и характера адаптационных изменений в организме спортсмена, пловца. Современная классификация упражнений на выносливость по зонам преимущественной физиологической направленности основывается на взаимосвязи между мощностью работы (скоростью плавания), ЧСС, уровнем рабочего потребления кислорода в процентах от МПК.

При выборе тренировочных упражнений для повышения работоспособности в аэробном, а также основных тренировочных отрезков и при определении объема нагрузок разной направленности следует учитывать особенности созревания аэробных и анаэробных механизмов энергообеспечения, адаптационные возможности и уровень совершенства техники плавания.

С методической точки зрения при тренировке спортсменов выделяют упражнения, направленные на развитие базовой (аэробной) выносливости, специальной выносливости (выносливости к работе гликолитического характера) и скоростной выносливости (алактатной производительности). Такая работа выполняется в рамках пульсовых режимов.

Развитие базовой выносливости (БВ1).

Базовая выносливость развивается с помощью циклических упражнений (плавание, бег, спортивная ходьба, гребля, лыжные гонки), выполняемых в I и II пульсовых режимах. Средствами развития базовой выносливости могут быть тренировочные занятия в целом при условии постепенного повышения их моторной плотности, спортивные и подвижные игры, комплексы общеразвивающх упражнений при постепенном увеличении числа упражнений, повторений, темпа движений.

Средства ОФП достаточно эффективны для развития базовой выносливости, где используют равномерный и переменный дистанционные методы (дистанции от 800–1000 до 2000–3000 м); низкоинтенсивную интервальную тренировку как на средних, так и на коротких отрезках (25,50, 100, 150, 200, 400, 500, 600 м) в пульсовых режимах I и II.

Работа выполняется при плавании как в полной координации, так и с помощью одних движений ногами или руками.

Базовая выносливость (БВ1) – предпосылка для развития выносливос- ти на уровне МПК (максимального потребления кислорода; базовая выносливость – 2).

Базовая выносливость (БВ2) – это выносливость к работе, требующей максимального напряжения аэробных возможностей и в то же время сопровождающейся активизацией анаэробных процессов энергообеспечения. Основой является высокая мощность и выносливость сердечной мышцы и аппарата внешнего дыхания. Это работа в III пульсовом режиме.

Средствами развития могут быть кроссовый бег, лыжные гонки по сильно пересеченной местности. Используются упражнения в плавании кролем на груди, избранным способом в полной координации, при помощи одних движений ногами (движения ногами более «энергетически емки»; при плавании на «одних руках» достижение больших величин потребления кислорода невозможно).

При развитии БВ-2 используется интервальный метод (800–1000 м), имеющий вид «гипоксической» (с задержкой дыхания) тренировки с дыханием через 3, 5, 7, 9 циклов; с помощью повторного метода тренировки на средних и длинных отрезках (300–500, 800–1500 м) с максимальной мобилизацией усилий; в виде интенсивной интервальной тренировки на отрезках 200–400 м и интервальной тренировки на коротких отрезках (25–100 м) с большим числом повторений и короткими паузами отдыха.

В общем объеме плавания возрастает доля повторно-интервальных упражнений и интенсивного варианта интервальной тренировки, в том числе упражнений, выполняемых в «жестких» режимах (пульсовый режим III при коротких паузах отдыха – 5–20 с).

Однако следует помнить, что работа в III пульсовом режиме может вызвать у занимающихся перенапряжение сердечной мышцы и ЦНС и поэтому требует большой осторожности и внимания.

Эффективным средством развития максимальных аэробных возможностей являются интервальные серии, состоящие из средних по длине отрезков, выполняемых со ступенчато возрастающей скоростью плавания. К примеру, первые отрезки плывутся с интенсивностью 50 % от максимальной, последующие 70 %; 80 %; 85–90 % от максимальной скорости. Ступенчатое повышение нагрузки – важное условие достижения пловцами уровня максимального потребления кислорода (МПК), поэтому важное методическое правило выполнения тренировочной работы при развитии БВ-2 – удержание и даже некоторое повышение скорости плавания на отрезках интервальной серии, а также повышение скорости во второй половине средних и длинных дистанций в рамках пульсового режима III.

Развитие специальной (анаэробной) выносливости. Развитие специальной выносливости (СВ) – главное звено спортивной подготовки пловцов – направлено на повышение мощности и емкости анаэробного механизма энергообеспечения, способности к удержанию оптимального соотношения между темпом и шагом плавательных движений по мере развития утомления. Данные задачи решаются в процессе выполнения упражнений с пульсовым режимом IV.

Анаэробная производительность может развиваться в процессе силовой тренировки на суше с использованием тренажеров, при круговой тренировке с субмаксимальной интенсивностью движений и продолжительностью рабочих периодов от 30–40 с до 3–4 мин, а также при плавании с помощью движений «одними ногами» в IV зоне. Однако основная форма развития СВ – это плавание избранным способом в полной координации и для пловцов всех специализаций – плавание баттерфляем.

Развитие СВ осуществляется при проплывании в условиях соревновательной скорости средних и длинных дистанций (200, 400, 800, 1500 м), а также методами высокоинтенсивной («быстрой») интервальной тренировки на коротких (50–100 м) и средних (200–400 м) отрезках с интервалами отдыха, в 1,5–3 раза превышающими время преодоления отрезка, в виде повторно-интервального плавания так называемых «дробных серий».

Развитие скоростной выносливости (СкВ). Развитие этого вида выносливости предполагает использование упражнений, воздействующих преимущественно на внутримышечные процессы освобождения энергии. Это тренировочные упражнения Vзоны.

Основные факторы данного режима – максимальная мощность и частота рабочих движений.

Продолжительность рабочих периодов очень короткая (5–10 – 20–25 с). ЧСС за это время не успевает «разогнаться», потому критерием оценки качества работы служит скорость преодоления тренировочных отрезков.

Для тренировки используются отрезки от 10–15 до 25 м с количеством повторений от 2–4 до 10–16. При 1, 2, 3-разовой повторной работе с интервалами отдыха 1–2 мин – отрезки до 40–50 м.

I зона – компенсаторное плавание: спокойное плавание (частота сердечных сокращений 130 – 145 уд/мин);

II зона – тренировка направленная на развитие общей выносливости

(в аэробном режиме): энэргообеспечение организма осуществляется аэробным путем (частота сердечных сокращений 145–160 уд/мин);

III зона – работа проходит на уровне максимального потребления кислорода при смешанном, аэробно-анаэробном, энергообеспечении (частота сердечных сокращений 165–180 уд/мин);

IV зона – это проплывание отрезков и серий, близких к соревновательным дистанциям, со скоростью, равной или превышающей ее, с короткими интервалами отдыха (частота сердечных сокращений 180 уд/мин и выше);

V зона – это «чистый» спринт, т. е. проплывание коротких отрезков

(10 – 20 м) с максимальной скоростью (частота сердечных сокращений не учитывается, т. к. работа длится не более 15 с).

Скоростные способности

Под быстротой понимают способность человека (спортсмена) в максимально короткий отрезок времени совершать двигательные действия, решать двигательные задачи.

Известны три основные формы проявления быстроты:

1) латентное время двигательной реакции;

2) скорость одиночного сокращения;

3) темп движений.

Вместе с тем скоростные способности, их проявление, специфичны для плавания. Пловец может иметь отличные результаты в отдельных формах проявления быстроты и в то же время – посредственные результаты в плавании: эти способности нужно еще проявить в специфических условиях водной среды, поэтому скоростные возможности пловца могут характеризоваться его умением проплывать короткие отрезки дистанции с максимально высокой скоростью.

Физиологической основой быстроты является подвижность нервных процессов, возможность и скорость мобилизации бескислородных механизмов энергетического обеспечения мышечной деятельности.

Скоростные способности спортсменов зависят от силы, гибкости, умения расслаблять мышцы, не вовлеченные в работу, от психологической установки и проявления волевых усилий.

Скоростные способности в значительной мере зависят от уровня технического мастерства спортсмена-пловца. Это во многом качество, обусловленное природой.

Развитие скоростных способностей пловца начинается с овладения им техникой спортивного плавания. С этой целью нужно добиться точности, свободы и экономичности движений при проплывании различных дистанций, в том числе и длинных, сначала в умеренном, а потом и в высоком темпе. Развитие скоростных способностей идет параллельно с изучением техники плавания, формированием стиля, повышением выносливости.

В дальнейшем ставится задача – ускорить гребковые движения, сохраняя их точность и амплитуду. Упражнения выполняются повторно на коротких отрезках и в переменном плавании, когда повышенный темп чередуется со свободным или умеренным.

При выполнении упражнений рекомендуется: 1) применять плавные ускорения от умеренного до предельного темпа, а позднее плавать с равномерной, возрастающей от повторения к повторению скоростью; 2) продолжительность плавания с околопредельной, а затем и с предельной мобилизацией сил в первых попытках от 6 до 20 с; 3) планировать оптимальные паузы отдыха, которые обеспечивали бы полное восстановление и качество выполняемых движений.

Помимо упражнений с нарастанием усилий применяются упражнения с их уменьшением. Пловец, развив высокую скорость, старается ее удерживать, уменьшая усилия и расслабляя мышцы. Такое плавание «на контрасте» применяется с чередованием движений в различном темпе. Упражнения можно усложнять, применяя дополнительные отягощения.

Упражнения, направленные на повышение скорости движения, планируют после разминки, в первой части занятия, а в тренировочном микроцикле – после дня отдыха или занятий с небольшой нагрузкой. В практике спортивного плавания часто случается так, что пловцы показывают высокие результаты на коротких отрезках дистанции в конце тренировочного занятия. Упражнения для воспитания скоростных качеств выполняются на суше и в воде.

ТЕМА: Методы обучения, используемые

в плавании

При обучении используются основные методы: словесные, наглядные, практические.

Словесные методы. Метод играет ведущую роль в педагогическом процессе. Постановка задач обучения, объяснение учебного материала, методические указания, замечания, объяснение ошибок, оценка деятельности учащихся, способы организации коллектива занимающихся и т. д. – в основе этих процессов – слово.

Слово необходимо для описания предмета обучения, которым чаще всего становится сущность того или иного движения.

Известно, что процесс обучения имеет три составляющие:

– формирование знания о предмете изучения, предмете преподавания;

– трансформация знания в предмет преподавания;

– превращение знания самим учащимся в предмет учения.

Во всех случаях слово лежит в основе формирования образа предстоящего двигательного действия.

Обучаемый многократно проговаривает вслух инструкцию, особенно ощущения при выполнении движения, и лишь после того, как запомнит ее, делает попытку практического выполнения. С этой точки зрения на каждое движение в плавании, имеющее вполне самостоятельное значение, должен существовать «словесный портрет», который в процессе обучения уточняется, дополняется и корректируется.

Психологический образ есть отражение объективной реальности и одновременно – важнейшее звено в системе регуляции действий человека. Образ предметен: он отнесен к существующим, вне зависимости от сознания, предметам, которые составляют его содержание; он субъективен по форме. Формирование образа – активный процесс, в ходе которого осуществляется все более полное и глубокое «вычерпывание» информации из окружающей действительности.

Основными уровнями образного отражения являются сенсорно-перцеп-тивный и представленческий; в него включаются также вербально-логические процессы, играющие существенную роль в контроле и интеграции сенсорных данных.

В практике плавания часто используются образные выражения. По-настоящему образным объяснение может быть лишь в том случае, если оно опирается на предшествующий опыт обучаемого. Мастерство педагога, тренера заключается в том, чтобы найти сходные, знакомые занимающимся черты между заданием и их двигательным опытом.

Занятия в бассейне проходят в условиях повышенного шума, возникающего при выполнении упражнений в плавании: плеск воды, эхо и др. Это затрудняет восприятие команд и указаний преподавателя, тем более что уши занимающихся закрыты резиновыми шапочками, поэтому речь преподавателя должна быть кратка, точна, выразительна.

Наглядные методы. Зрительный анализатор играет важнейшую роль не только в жизнедеятельности организма вообще, но и при организации и управлении движениями, в частности. Значительная часть информации из окружающей среды поступает через зрительный анализатор.

К наглядным методам обучения относятся: демонстрация техники плавания или отдельного упражнения, использование наглядных пособий, схем, диаграмм, таблиц, кинограмм, учебных фильмов, видеозаписей.

Наглядные методы способствуют дополнению, уточнению, коррекции образа двигательного действия; с их помощью активно формируется образ.

Демонстрация целого движения и его отдельных частей (показ) на воде может быть выполнена лучшими спортсменами-пловцами как в начале изучения, так и непосредственно в процессе него. Показ может выполняться замедленно, с выделением отдельных, главных частей движения; с остановкой и т. д. Показ всегда должен быть представлен в отличном исполнении.

Однако чтобы воспроизвести движение, недостаточно его просто увидеть даже в самом хорошем исполнении: требуются объяснения, комментарии, которые помогут понять суть движения, облегчат его освоение, поэтому наглядные и словесные методы обучения зачастую используются вместе.

К числу наглядных методов обучения относятся специальные условные сигналы и жесты. Они успешно используются многими педагогами, а сами занимающиеся быстро к ним привыкают.

Метод упражнения относится к числу основных практических методов.

При обучении плаванию используются специальные физические упражнения, приходится многократно выполнять упражнение, сначала разучивая отдельные элементы, затем соединяя их в целостные движения и, наконец, в способ плавания. Неоднократные выполнения упражнений для освоения, закрепления техники плавания и совершенствования в ней способствуют развитию опорно-двигательного аппарата занимающихся, совершенствованию процессов управления движениями, развитию физических качеств.

С помощью метода упражнений задается необходимая нагрузка при обучении плаванию и в спортивной тренировке. С помощью упражнений осуществляется также необходимый отдых.

Различают метод строго регламентированного упражнения, игровой метод, соревновательный метод.

Метод строго регламентированного упражнения. Методами этого типа деятельность занимающихся организуется и регулируется с возможно полной регламентацией, включающей следующее:

− твердо предписанную программу движений (заранее обусловленные состав движений, порядок их повторения, изменения и связи друг с другом);

− возможно точное нормирование нагрузки и управление ее динамикой по ходу упражнения, а также нормирование интервалов отдыха и строго установленное их чередование с нагрузками;

− создание или использование внешних условий, облегчающих управление действиями занимающихся (построение и распределение группы на местах занятий, использование вспомогательных снарядов, тренажеров и других технических устройств, способствующих выполнению учебных заданий, дозированию нагрузки, контролю за ее воздействием и т. д.).

Смысл такой регламентации понятен: обеспечить оптимальные условия для освоения новых двигательных умений, навыков и (или) гарантировать точное направленное воздействие на развитие физических качеств.

Методы строго регламентированного воздействия имеют множество конкретных вариантов, выбор которых зависит от содержания занятий, этапов обучения и т. д. Примером данного метода в плавании является целостно-раздельный метод обучения спортивным способам плавания, технике прикладного плавания. В процессе совершенствования двигательных навыков и воспитания физических качеств аналогичные по методическому смыслу подходы воплощаются в методах двух типов: методах избирательно-направленного воздействия (упражнения), методах сопряженного упражнения; по признаку стандартизации или вариативности действий – методах стандартно-повторного упражнения и методах вариативного упражнения.

Эти и многие другие методы широко известны в практике спортивной тренировки в плавании.

Игровой метод. Игровой метод – это не обязательно какая-либо подвижная или спортивная игра (к примеру, водное поло); в принципе, он может быть применен на любом материале, любых физических упражнениях, если соответствует определенным признакам, характеризующим этот метод. Такими признаками являются: отсутствие жесткой регламентации действий, вероятностные условия их выполнения, широкие возможности для проявления самостоятельности и творческих начал, сюжетноролевая основа. Разумеется, метод не исключает точного педагогического управления, оно лишь усложняется и приобретает особые формы. Метод используется даже не столько на начальном этапе обучения, сколько для комплексного совершенствования двигательной деятельности в усложненных условиях.

Соревновательный метод. Соревнование имеет большое значение как способ организации и стимулирования деятельности пловца. Соревнование – всегда противоречие, это соперничество, состязание, борьба за первенство или за высокое достижение.

Любые соревнования сопровождаются высокой эмоциональной окраской, высоким уровнем функциональной активности организма.

Соревновательный метод характеризуется унификацией требований. Это напрямую отражено в постоянно существующих и видоизменяющихся правилах соревнований.

Исключительно велико значение метода для воспитания морально-волевых качеств: целеустремленности, инициативности, решительности, настойчивости, способности преодолевать трудности, самообладания самоотверженности и т. д. Вместе с тем, метод может способствовать и закреплению отрицательных черт характера (эгоизма, чрезмерного честолюбия, тщеславия и т. д.). Он оправдывает себя только в том случае, когда есть высококвалифицированное педагогическое руководство.

Методы тренировки

Равномерный метод. Предусматривает непрерывное продолжительное плавание. Метод используется на протяжении всех периодов тренировки, помогает выработать экономичную технику движений, осуществлять чередование нагрузки и расслабления работающих мышц. Несмотря на то что применение метода требует огромных энергетических затрат и продолжительного времени для тренировки, он достаточно эффективен. ЧСС при выполнении упражнений – 140–150 уд/мин.

Переменный метод – предусматривает чередование нагрузок разной интенсивности. Это чередование может быть ритмичным (одинаковые периоды работы повышенной интенсивности чередуются с одинаковыми периодами работы пониженной интенсивности) или аритмичным. Разновидностью аритмичного чередования является так называемый «фартлек» («игра скоростей»).

Интервальный метод – это многократное повторение работы «порциями». Время, затрачиваемое пловцом на преодоление рабочего отрезка и паузы между отрезками, может быть задано строго и достаточно произвольно, это имеет определенные организационные преимущества; однако его недостаток – монотонность, поэтому в ряде случаев его следует применять очень осторожно, особенно в работе с начинающими пловцами.

Повторный метод. Предусматривает проплывание серии отрезков от 15 до 200 м с максимальной, субмаксимальной и реже – с большой интенсивностью. Скорость преодоления отрезков – соревновательная или выше соревновательной. Паузы отдыха сравнительно продолжительные.

Комбинированный метод. Имеет элементы вышеперечисленных методов.

Контрольные ЗАДАНИЯ

1. Особенности техники обучения «кролем» на груди.

2. Особенности техники обучения «кролем» на спине.

3. Особенности техники обучения способа «брасс».

4. Особенности техники обучения способа «дельфин».

5. Особенности техники обучения старта с тумбочки и из воды.

6. Особенности техники обучения поворотов в различных способах.

7. Развитие основных физических качеств в плавании.

8. Основные методы обучения и тренировки в плавании.

Дата добавления: 2020-04-25 ; просмотров: 619 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник