- Соединение проводников

- Почему греются контакты

- Способы соединения проводников

- Скрутил и забыл?

- Пайка и сварка

- Механический обжим

- Соединительные зажимы

- Клеммные линейки и шины

- Способы соединения проводников

- Параллельное соединение

- Напряжение на проводниках

- Правило для токов

- Последовательное соединение

- Правило для напряжений

- Ток в проводниках

- Выводы

Соединение проводников

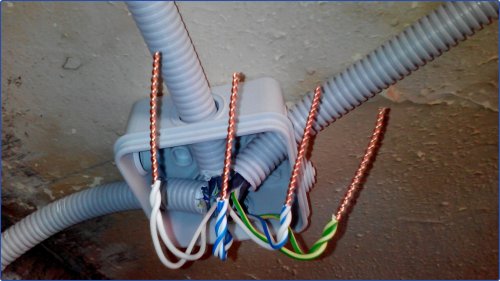

Ни одну электрическую схему нельзя построить без узловых точек, в которых проводники объединяются, прерываются или подключаются к источникам ЭДС или конечным потребителям. Физически они исполняются в виде клеммных, распределительных или распаечных коробок. Сегодня мы расскажем вам о том, как соединить провода в распределительной коробке в соответствии с ПЭУ, ведь этот вопрос далеко не праздный – из-за неисправных контактов в электропроводке происходит подавляющее большинство пожаров.

Почему греются контакты

Каким бы надежным внешне не казалось соединение электрических проводов, оно всегда будет местом физического разрыва и, как следствие, изменения величины сопротивления, величина которого в зависимости от размеров вычисляется по формуле:

Величина p – коэффициент удельного сопротивления для определенного материала, для алюминия он равен 2,8, а для меди – 1,7*10 2 . Литера l – это длина проводника, а S – его сечение. Суммарная площадь соприкосновения проводников и есть их сечение в месте разрыва.

Количество тепла, выделяемое при прохождении тока через проводник, исчисляется по формуле Джоуля –Ленца:

Поэтому при соединении проводов надо стремиться сделать как можно большей площадь их соприкосновения и избегать контакта алюминия с медью. Обратите внимание, что сила сжатия решающего значения не имеет.

Способы соединения проводников

Какие способы соединения проводов существуют? Принципиально их всего три:

- Механическая скрутка.

- Соединение металлом-посредником – пайка, сварка.

- Механический обжим – непосредственной деформацией, а также усилием, которое создается метрической резьбой или пружиной.

Скрутил и забыл?

Скрутка проводов – простейший и наиболее широко распространенный способ их соединения. Однако правилами эксплуатации электроустановок он не признается легитимным. И даже не упоминается в них. Причина этого не в малой механической прочности, а в способности самопроизвольно ослабляться из-за вибрации, которую порождает переменный ток. Пятьдесят колебаний в секунду способны за несколько лет расшатать что угодно. Это как вода, которая точит камень. И чем больше сила тока, тем процесс идет быстрее.

Поэтому этот способ категорически не рекомендуется использовать в клеммных коробках, через которые подается напряжение на потребителей, мощность которых более 2 кВт – стиральные машины, электродвигатели и нагревательные приборы. Но он вполне приемлем для осветительных линий, поскольку площадь контакта довольно большая.

- Требуется зачистка провода на значительную – 5-6 см длину.

- Очень сложно скрутить более трех жил.

- Соединение разнородных (как по физическим размерам, так и по химическому составу) материалов остается неплотным независимо от прилагаемых усилий.

- То же самое можно сказать про многожильные электрические шнуры.

- В распределительных коробках трудно разместить более трех скруток. Они укладываются вплотную друг к другу. Поэтому лучше использовать матерчатую изоляцию, которая не плавится.

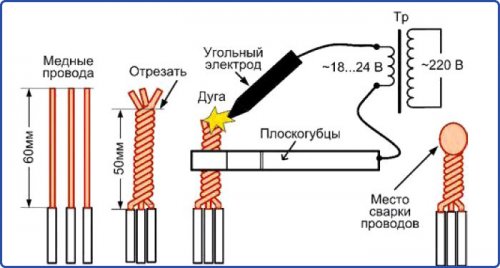

Пайка и сварка

Фактически являются способом улучшения качеств скрутки, они предотвращают ее ослабление.

О том, как паять провода, написаны целые трактаты, вряд ли есть смысл дублировать их здесь. Однако стоит отметить, что в силовых цепях место спайки должно быть продолжительным – не менее 1 сантиметра. Припой имеет свойство молекулярной адгезии к материалам, на который он наносится, поэтому прочность соединения равна сопротивлению олова на разрыв. Однако это правило верно лишь при температуре не более 20 0 С. По мере приближения к точке плавления олова она ослабляется. Поэтому этот способ лучше не применять в цепях с токами свыше 25 ампер.

Сварка производится специальным аппаратом с угольным электродом, имеющим углубление на конце. В результате на конце скрутки появляется шарик расплавленного материала.

Соединение получается надежным, но неразборным. Изолируется оно как обычная скрутка – диэлектрической лентой (на пластиковой или матерчатой основе), а также пластиковыми термоусадочными трубками.

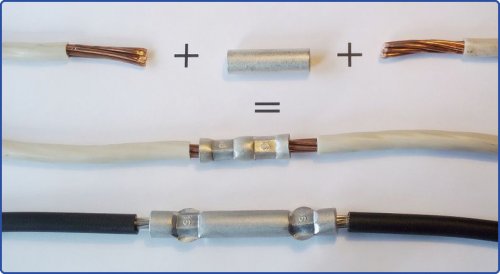

Механический обжим

Пучок из 4-5 проводников одного диаметра надежно соединяется с помощью металлической гильзы или обрезка трубки. Чтобы ее смять, используются специализированные клещи для обжима проводов. Но не будет большой беды, если вы используете обычные пассатижи – их губки, а не секатор у основания шарнира. Длина трубки 2-3 см, обжать лучше по всей длине. Сила деформации должна быть дозирована, иначе вы перекусите провода. Трубка изолируется таким же способом, что и скрутка.

В магазинах электротоваров можно приобрести наконечники для проводов под опрессовку. Они используются для одинарных жил, которые в последующем будут крепиться на клеммные линейки. Состоят из деформируемой части (трубки, ушек) и наконечника, который может быть круглым или плоским (с отверстием, без него или в виде вилки). Опрессовка проводов – это самый надежный способ их соединения, если они многожильные или различаются по сечению. Плоский наконечник значительно увеличивает площадь контакта, его обязательно надо использовать, если токи в цепи превышают 25 ампер. Например, при подключении электродвигателей мощностью более 1,5 кВт.

Соединительные зажимы

Электротехнической промышленностью выпускается несколько серий пружинных зажимов, существенно облегчающих монтаж и соединение проводов – для этого не требуется никакого инструмента.

Зажимы Wago серии 222 имеют зажим-клипсу для каждого контактного гнезда. С их помощью можно соединять провода разного сечения и материала, поскольку непосредственного контакта между собой они не имеют. Производитель гарантирует электрическую прочность соединения при токах до 32 А.

Однако площадь контакта пластины с проводом невелика поэтому лучше ограничиться их применением на маломощных участках электрической схемы. Тем более, что такие клипсы для проводов очень популярны, что провоцирует на массовое производство некачественных подделок.

Колпачки СИЗ (соединительный изолирующий зажим) используются для упрочения скрутки проводов и заменяет пайку или сварку. Они накручиваются сверху, а удержание обеспечивает коническая спиральная пружина с острыми краями. С их помощью очень легко сгруппировать цепи разного назначения по цветам.

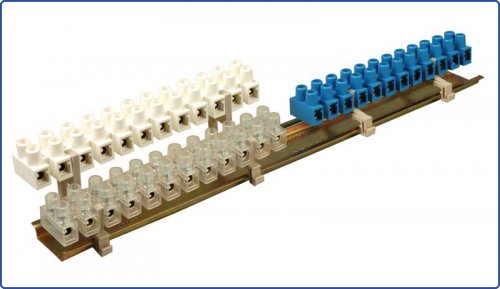

Клеммные линейки и шины

Клеммная линейка состоит из диэлектрического основания и ряда металлических контактов (клемм), не имеющих электрического соединения между собой. Клемма может быть плоской, фасонной (уголок) или в виде трубки. На ее концах есть зажимы, основой которых является винт с метрической резьбой.

Во всех распределительных коробках из магазина вы найдете такое приспособление с двумя или тремя клеммами в виде трубки. Они разделены диэлектриком из полиэтилена. Контакт обеспечивается прижимом жилы к трубке винтом. Сечение провода должно точно соответствовать диаметру трубки. Иначе площадь соприкосновения будет мала, и соединение будет греться.

Нередки случаи, когда такая линейка сплавляется в единый комок. Использовать ее для высоконагруженных цепей не стоит. При приложении слишком большого усилия к винту его резьба может быть сорвана, но вы этого не заметите. Как и то, что случайно почти переломили провод. В результате вы получите скрытый неплотный контакт, склонный к перегреву.

Лучшее по качеству соединение дают клеммные линейки с крепежом, имеющим прижимные шайбы. Их основанием является тугоплавкий текстолит или другой подобный диэлектрик.

Если вам требуется запитать от одной фазы несколько независимых линий, то лучше всего использовать сплошные металлические шины с несколькими точками крепежа. Обычно их называют «нулевыми», но это не является препятствием для того, чтобы пропустить по ним электрический ток. Закрепите в распределительной коробке две таких шины на расстоянии 4-5 см друг от друга. К одной подведите фазу, а к другой – ноль. После этого вы сможете без особого труда вывести из этой точки несколько независимых линий.

Такие детали имеют большое сечение и выполнены из латуни, у них малое электрическое сопротивление, в них гасятся любые вихревые и паразитные токи, поэтому они практически не нагреваются. Несколько отверстий и массивный болт для каждого обеспечивают надежный контакт разнокалиберных по сечению и материалу проводников. Если вы не знаете, как соединить медный и алюминиевый провод, то используйте металлическую шину с резьбовым крепежом. Большим плюсом их применения является и то, что изоляция проводов не требуется, их роль играет пространственное расположение шин.

Отнеситесь к соединению проводов при монтаже электрических линий со всей серьезностью. Надежные контакты существенно снижают количество потребляемой электроэнергии и являются залогом пожарной безопасности.

Источник

Способы соединения проводников

К одному источнику тока можно подключить несколько потребителей. Применяют два вида соединений:

Каждый из способов характеризуется своими математическими формулами, описывающими силу тока, напряжения и сопротивления на отдельных участках цепи.

Так же, используется смешанное соединение, как комбинация двух описанных способов.

Параллельное соединение

Такой способ соединения можно получить, когда каждый вывод проводника будет контактировать с соответствующим ему выводом другого проводника (рис. 1).

Сопротивление параллельно включенной цепочки можно определить по такому правилу:

\(\large R_<1>, R_<2>\left( \text<Ом>\right) \) – сопротивления проводников.

При этом, общее \(\large R_<\text<Общ>> \) сопротивление окажется даже меньше самого наименьшего из резисторов в цепи.

Примечание: Иногда проводник, обладающий сопротивлением, называют резистором, от английского слова resistance. Кроме резисторов используют и другие обозначения элементов на схемах.

Общее сопротивление меньше меньшего из включенных параллельно сопротивлений.

Величину, обратную сопротивлению, называют проводимостью. Ее измеряют в единицах, деленных на Ом:

\(\large G = \frac <1>

Эти две величины являются обратными друг для друга, поэтому, чем больше сопротивление проводка, тем меньше его проводимость.

При параллельном соединении проводимости складываются.

Напряжение на проводниках

Напряжения, приложенные к концам всех параллельных участков, равны.

\(\large U_<1>, U_<2>\left( B\right) \) – напряжения на концах проводников.

Правило для токов

Общий ток разделится на части. По каждому из параллельных участков будет протекать свой ток.

\(\large I_<1>, I_<2>\left( B\right) \) – токи, протекающие по параллельно включенным проводникам.

При этом, согласно закону Ома (ссылка), чем меньше сопротивление участка, тем больший ток по нему протекает (рис. 4).

Из рисунка 4 следует, через проводник с наименьшим (2 Ом) сопротивлением протекает наибольший ток 3 Ампера. А наименьший ток 1 Ампер течет по проводнику, обладающему максимальным сопротивлением 6 Ом.

Во время протекания электрического тока будет наблюдаться его тепловое действие, то есть, резисторы будут нагреваться, независимо от того, параллельно, или последовательно мы их соединяем. Количество выделенной теплоты можно вычислить по закону Джоуля — Ленца.

Последовательное соединение

Для нахождения общего сопротивления цепочки, применяют такое правило:

Общее сопротивление больше большего из включенных последовательно сопротивлений.

Правило для напряжений

Приложенное к концам цепочки напряжение распределится между проводниками. Чем большее сопротивление имеет проводник, тем большее падение напряжения будет наблюдаться на его концах.

Общее напряжение разделится на части. Большее напряжение будет на участке с большим сопротивлением.

На рисунке 7 представлена цепочка, состоящая из 4-ех сопротивлений, соединенных последовательно. На проводнике с наименьшим сопротивлением 5 Ом напряжение составляет 1 Вольт.

Наибольшее напряжение 4 Вольта находится на концах проводника с сопротивлением 20 Ом. В то время, как общее напряжение на концах цепочки составляет 10 Вольт.

Примечание: Иногда вместо фразы «напряжение на концах проводника» физики употребляют словосочетание «падение напряжения». Учитывая то, что после каждого элемента последовательной цепочки, остается лишь некоторая часть первоначального общего напряжения.

Ток в проводниках

Подобно жидкости, протекающей в трубе, состоящей из нескольких последовательно соединенных частей, через последовательно соединенные элементы будут проходить одни и те же заряды, то есть, будет протекать единый общий ток.

В последовательно включенной цепочке через все ее элементы протекает один и тот же ток.

Выводы

Для решения задач нужно запомнить правила для определения сопротивлений параллельной и последовательной цепочек. Эти правила будут справедливы не только для двух, но и для любого количества включенных элементов.

Оставшиеся формулы для напряжений и токов легко получить из формул для сопротивлений, с помощью закона Ома для участка цепи.

Для расчетов разветвленных цепей применяют правила Кирхгофа.

Источник