- Методическая разработка по физической культуре: легкая атлетика, техника метания гранаты

- Метание гранаты

- Содержание

- Метание гранаты, копья и мяча [ править | править код ]

- История метания гранаты [ править | править код ]

- Техника метания гранаты [ править | править код ]

- Держание снаряда [ править | править код ]

- Разбег [ править | править код ]

- Финальное усилие [ править | править код ]

- Сохранение равновесия после броска [ править | править код ]

- Задачи при обучении технике метания гранаты и их методическая направленность [ править | править код ]

- Представление о технике метания гранаты [ править | править код ]

- Держание и выбрасывание гранаты [ править | править код ]

- Техника финального усилия [ править | править код ]

- Техника метания гранаты с бросковых шагов [ править | править код ]

- Метание гранаты в целом [ править | править код ]

- Требования по технике выполнения легкоатлетических видов (двигательные установки) [ править | править код ]

- Упражнения для самостоятельного овладения рациональной техники [ править | править код ]

- Типичные ошибки, возникающие при обучении легкоатлетическим упражнениям, и способы их исправления [ править | править код ]

Методическая разработка по физической культуре: легкая атлетика, техника метания гранаты

Методическая разработка по физкультуре на тему: Легкая атлетика. Методика обучения техники метания гранаты.

Легкоатлетические метания (толкание ядра, метание диска, копья, молота и гранаты) имеют общие основы техники и требуют развития определенного комплекса физических качеств, от которых зависит успех во всех метаниях. Вместе с тем каждый вид метания предъявляет свои специфические требования.

Для того чтобы при метаниях снаряд пролетел как можно дальше, нужно сообщить ему высокую начальную скорость движения (ядра, гранаты и пр.) в момент, когда воздействие на него руки метателя прекращается.

Дальность полета снаряда в основном зависит от начальной скорости вылета, угла вылета, образованного горизонтальной линией ,проходящей через точку вылета снаряда, и касательной к траектории полета снаряда в точке вылета, величины силы сопротивления воздушной среды. Оптимальным углом вылета при метании гранаты-около 42-43 градуса. Начальная скорость вылета снаряда находится в прямой зависимости от скорости разбега перед финальным усилием.

Техника метания гранаты.

Держание снаряда и разбег. Спортивную гранату лучше держать четырьмя пальцами за конец ручки, а свободно согнутый мизинец упирается в основание ручки. При этом ось гранаты составляет продолжение оси предплечья. Это обеспечивает увеличение длины рычага силы во время метания.

Перед разбегом метающий стоит на левой ноге с отставленной назад правой или на двух ногах на одной линии. Правая рука с гранатой согнута в локте, и граната находится над плечом. Разбег осуществляется с постепенным ускорением. Скорость бега не доводится до максимально доступной занимающемуся, а должна быть оптимальной.

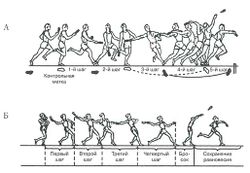

Подготовка к броску. Бросковыми шагами называются последние 4 шага разбега. На протяжении этих шагов занимающийся, отводя гранату назад на выпрямленную руку, выводит вперед нижнюю часть тела и готовится к финальному усилию.

Бросковые шаги выполняют следующим образом. Метающий, попадая левой ногой при метании правой рукой на контрольную отметку, с шагом правой ногой начинает отведение гранаты назад и заканчивает его при завершении следующего шага левой ногой. При этом происходит опережение нижней частью туловища плечевого пояса с разворотом оси плеч в сторону метающей руки.

Следующий шаг, третий от контрольной отметки, выполняется при значительном повороте оси таза в сторону метающей руки и со значительным скрещиванием бедер ног. Он называется « скрестным шагом». В скрестном шаге правая нога выставляется возможно дальше вперед с постановкой ее на пятку, а стопа несколько разворачивается носком наружу. При этом опережение плеч нижней частью туловища еще увеличивается.

Далее происходит перекат на правой стопе на носок со сгибанием ноги в коленном суставе. Одновременно левая нога выносится вперед, выполняя четвертый шаг, упруго ставится несколько влево от направления разбега и направления метания гранаты. Это обеспечивает более устойчивое положение метающего, позволяет эффективнее произвести усилия в финальной части броска. Стопа левой ноги ставится незначительно повернутой носком вправо, что создает лучшие условия для большего торможения нижней части тела в финальной части броска. Торможение нижней части тела метателя обеспечивает значительное ускорение движения вперед – вверх верхней части тела и более быстрого и мощного сокращения предварительно растянутых мышц.

Финальная фаза метания начинается вслед за постановкой левой ноги. К этому моменту тяжесть тела метающего расположена на значительно согнутой правой ноге ( несколько развернутой носком вправо ), левая нога выставлена вперед. Верхняя часть туловища отведена назад, плечи развернуты вправо, прямая рука с гранатой отведена назад, левая рука выведена вперед, взгляд направлен в сторону метания

Применяют два способа отведения гранаты. Более эффективный – способ «вперед-вниз-назад» выполняется следующим образом: занимающийся с началом шага правой ногой опускает гранату из положения над плечом вперед-вниз, выпрямляя руку в локтевом суставе. Далее прямая рука продолжает движение в той же плоскости назад-вверх и приходит в положение, характерное перед финальной фазой метания.

Другой, более простой способ –«прямо-назад» : рука с гранатой отводится на те же два шага, но с поворотом плеч вправо отводится назад-вверх до полного ее выпрямления.

В обоих способах отведения заканчивается к моменту постановки левой ноги на дорожку. Одновременно с отведением правой руки с гранатой назад левая рука выводится вперед свободно выпрямленной.

В финальной фазе происходит продвижение правой стороны таза вперед за счет усилия правой ноги. При этом, благодаря упору левой ногой, создается большая растянутость мышц левой стороны тела и правой руки с гранатой. Правая рука, поворачиваясь в плечевом и несколько сгибаясь в локтевом суставах, выводится локтем вперед-вверх.

С момента уменьшения давления на левую ногу происходит быстрое выпрямление всего тела метателя с продвижением вперед. Правая рука выпрямляясь, быстро проходит вперед, а левая, сгибаясь в локте, движется назад через сторону, создавая условия для продвижения вперед-вверх правой стороны плечевого пояса. Несколько позже момента вертикали метающий выпускает гранату из руки.

Необходимо, чтобы в финальной фазе метания занимающийся до выпуска гранаты не допускал сгибания тела в тазобедренных суставах. Несоблюдение этого требования является грубой ошибкой.

Изучение техники метания гранаты.

Овладения техникой метания гранаты начинается с ознакомления с техникой метания, получения представления о технике в целом и ее основных элементах. Затем учащиеся последовательно осваивают способ держания гранаты и выпуск ее, технику финальной фазы метания, разбега и отведения гранаты.

Упражнения для овладения техникой метания:

Из положения стоя на левой ноге с отставленной назад правой и выпрямленной рукой вверх-назад броски гранаты вперед-вверх (при правильном выпуске граната вращается в вертикальной плоскости;

Из положения перед финальной фазой бросок гранаты (при затруднении выполняются имитационные и специальные упражнения для «мышечного прочувствования» правильного движения в финальной фазе броска);

Равномерный бег с гранатой над плечом и имитация скрестного шага;

Метание гранаты с разбега из положения «рука с гранатой отведена назад»;

Метания гранаты с короткого и ускоренного разбега, затем с полного разбега.

Кроме того, для освоения техники метания гранаты рекомендуется выполнить специальные упражнения:

Метание теннисного мяча с места;

Метание теннисного мяча с разбега с отведением руки с мячом вверх-назад;

Отведение руки с теннисным мячом вниз-назад-вверх из исходного положения в шаге.

Упражнения для развития подвижности в плечевом суставе: держа руками гимнастическую палку, отвести ее над головой за спину и вернуть в исходное положение. По мере возможности уменьшать ширину захвата палки.

Упражнения для укрепления связок локтевого сустава: круговые движения предплечья в разных плоскостях; броски теннисного, хоккейного мяча движением предплечья; напряжение мышц при сгибании и разгибании в локтевом суставе.

При метании гранаты необходимо тщательно готовить к резким движениям мышцы, плечевой и локтевой суставы метающей руки посредством предварительного выполнения упражнений различного характера.

Источник

Метание гранаты

Содержание

Метание гранаты, копья и мяча [ править | править код ]

История метания гранаты [ править | править код ]

Метание копья является древнейшим видом легкой атлетики: оно было в программе соревнований на Олимпийских играх в Древней Греции, где копье метали как на точность, так и на дальность. В программу современных Олимпийских игр метание копья было включено у мужчин с 1908 г., а у женщин с 1932 г.

Как спортивный снаряд копье неоднократно подвергалось модернизации. Специалисты искали такие его формы, которые обеспечивали бы лучшие планирующие свойства. Это решалось за счет смещения центра тяжести снаряда к его середине. Такие копья обладали лучшими планирующими свойствами, что позволяло спортсменам значительно улучшать результаты. Так, в 1984 г. спортсмен из ГДР У. Хон послал копье на 104 м 80 см, и такое дальнее метание стало опасным для судей и участников соревнований е других видах легкой атлетики. Это вынудило ИААФ принять решение использовать менее планирующие копья, приблизив их центр тяжести к наконечнику, что сократило дальность полета снаряда. Тем не менее усилиями ряда выдающихся спортсменов, и в первую очередь многократного победителя Олимпийских игр, чемпиона и рекордсмена мира (98,48 м) Я. Железны (Чехия), копье летит все ближе и ближе к стометровой отметке.

Кропотливый труд советских тренеров и научных работников по созданию эффективной системы подготовки квалифицированных метателей копья принес в 50-80-е гг. прошлого столетия высокие спортивные достижения. И. Яунземе (1956 г.), В. Цыбуленко (1960 г.) и Э. Озолина (1960 г.) поднимались на высшую ступень пьедестала почета на Олимпийских играх, а Я. Лусис первым из советских копьеметателей дважды улучшает рекорд мира, завоевывает полный комплект медалей на трех Олимпийских играх. Достойным преемником Я. Лусиса стал Д. Кула, который завоевал звание олимпийского чемпиона (91,02 м) на Играх в Москве (1980).

Наибольших успехов среди современных российских метателей копья достиг С. Макаров, который был чемпионом мира (2003 г.) и призером Олимпийских игр в Афинах. Победителем среди мужчин на Лондонской Олимпиаде неожиданно стал представитель Тринидада и Тобаго К. Уолкотт — 90,57 м, а у женщин второй раз победила Б. Шпатакова (Чехия) с результатом 69,55 м.

С 20-х годов прошлого столетия метание гранаты широко применялось в странах Европы как военно-прикладное упражнение. В настоящее время «этот вид метаний не включается в программу крупных соревнований по легкой атлетике. Он, как и метание мяча, входит в учебную программу общеобразовательных школ. Хотя копье, граната и мяч внешне мало похожи, в технике метаний каждого из этих снарядов много общего. Например, бросок всех трех снарядов происходит рывковым (хлестообразным) движением из-за головы. Похоже выполняется разбег, предпоследний бросковый шаг, который называется «скрестным» и способствует «обгону» снаряда.

Так как в основе техники метания копья и малого мяча лежат те же движения, что и в метании гранаты, то на примере анализа техники данного вида приводим более подробное описание метания этих снарядов.

Техника метания гранаты [ править | править код ]

Метание гранаты — один из наиболее простых и доступных видов метаний, который используется как вспомогательное упражнение для совершенствования броскового движения на занятиях с начинающими копьеметателями. Крутые соревнования по этому виду не проводятся, и в настоящее время метание гранаты входит только в школьную программу физического воспитания и как прикладной вид используется в армии.

Для удобства описания техники метания гранаты условно выделяют следующие части: держание снаряда, разбег (предварительный и заключительный), финальное усилие и сохранение равновесия после броска.

Держание снаряда [ править | править код ]

Существует несколько способов держания гранаты. Квалифицированные спортсмены применяют способ захвата гранаты с высоким расположением ее центра тяжести; граната держится за конец рукоятки четырьмя пальцами, ручка гранаты своим основанием упирается в мизинец, согнутый и прижатый к ладони, кисть расслаблена, большой палец расположен вдоль оси гранаты. Этот способ метания позволяет получать хорошие результаты спортсменам с сильно развитой кистью руки. При способе, когда граната берется «в кулак», рычаг укорочен, кисть более закрепощена, ось гранаты направлена перпендикулярно руке, контроль за выпуском снаряда невозможен (отсюда частое явление низкой траектории броска), однако и этим способом достигались хорошие результаты.

Первый из описанных способов держания гранаты хотя и более труден, однако дает целый ряд преимуществ перед способом захвата «в кулак», т.к. здесь увеличивается длина рычага метания, раскрепощается кисть и сохраняется возможность до самого момента выпуска гранаты направлять ее. В ходе тренировки каждый занимающийся подбирает для себя наиболее целесообразный способ держания гранаты.

Разбег [ править | править код ]

В начале разбега гранату несут в согнутой руке, впереди правого плеча на уровне головы. Это более эффективный способ, при котором спортсмен может контролировать положение руки с гранатой.

Разбег состоит из двух частей: а) от начала до контрольной отметки — предварительная часть: б) от контрольной отметки до планки, ограничивающей место разбега, — заключительная часть. Предварительная часть разбега составляет 16-20 м, или 8-10 беговых шагов, а заключительная часть — 7-10 м, или 4-5 бросковых шагов.

В первой части разбега метатель приобретает оптимальную скорость движения, которая помогает ему эффективно выполнить заключительную часть, где решаются главные задачи метания. При этом рука с гранатой не должна быть напряженной, а весь разбег ритмичным и ускоряющимся, сохраняя прямолинейность продвижения и вертикальное положение туловища. Когда спортсмен приближается к контрольной отметке, он должен набрать необходимую скорость, которая равна приблизительно 2/3 его максимальной спринтерской скорости.

Превышение оптимальной скорости разбега следует считать технической ошибкой, ибо это приводит к нарушению правильного ритма последующих движений метателя и в итоге — к неудачному броску. В принципе, бег в предварительной части разбега не должен отличаться от обычного бега, хотя немного и осложнен несением гранаты (рука с гранатой не должна колебаться по вертикали!); приближаясь к контрольной отметке, следует повышать темп последних шагов, не удлиняя их.

Заключительная часть разбега (или бросковые шаги) начинается с попадания на контрольную отметку, ориентирующую метателя на начало отведения гранаты и на подготовку к броску. Как показывает практика, осуществление этих движений, а также сам бросок лучше выполнить за 5 шагов (считая шагом прыжок после броска). При этом подготовка к отведению снаряда начинается, как правило, с момента постановки левой ноги на дорожку (здесь и далее имеется в виду, что метание выполняется правой рукой).

С шагом правой ноги спортсмен начинает поворачиваться левым боком по направлению метания и одновременно отводить руку с гранатой по возможно большей дуге, чтобы удлинить рабочий путь в момент броска. Имеются два основных варианта отведения гранаты: вперед-вниз-назад (отведение гранаты «нижней дугой») и прямо-назад. Первый вариант более широкоамплитудный, но координационно достаточно сложен, второй более рациональный и простой для выполнения. Суть отведения состоит в том, чтобы на бросковых шагах «уйти» от снаряда и, не теряя скорости, приобретенной в разбеге, продвинуться вперед тазом и ногами.

Таким образом, в конце второго шага рука с гранатой выпрямляется, и в дальнейшем метатель будет «вести» снаряд за собой свободной рукой и ускоряться при финальном усилии. Во время этих двух шагов не следует слишком поворачивать туловище направо, что может привести к бегу боком. Если в начале бросковых шагов ось плеч уже повернута в направлении метания, то ось таза только начинает поворачиваться в том же направлении. Следует помнить, что полного совпадения осей плеч и таза не должно происходить до заключительной фазы финального усилия. Кроме того, чтобы сохранить вертикальное положение туловища в бросковых шагах, важно не поворачивать голову вправо, а устремлять взгляд в направлении разбега.

Следующий бросковый шаг обычно называют «скрестным», смысл которого — «обогнать» снаряд, т.е. увеличить скорость нижних звеньев тела по сравнению с плечевым поясом и гранатой. Считается, что он является связующим звеном между разбегом и финальным усилием. Следовательно, чтобы избежать потерь скорости и увеличить ее, целесообразно выполнить этот шаг с ускорением, с короткой безопорной фазой, что создает определенные преимущества при выполнении последнего шага.

Итак, с началом третьего, «скрестного» шага (правой перед левой) метатель, сильно оттолкнувшись левой ногой, посыпает более ускоренно таз в направлении метания. Этот «обгон» снаряда сопровождается значительным наклоном и поворотом туловища направо. Рука с гранатой занимает положение замаха и немного заводится за спину. Правая нога ставится с внешнего свода стопы, с последующим быстрым переходом на всю стопу, а затем, амортизируя, она сгибается в коленном и тазобедренном суставах. Постановка ноги с пятки или носка — характерная ошибка. В первом случае метатель резко снижает скорость и нарушает непрерывность движений, а во втором — вынуждает ставить ногу на грунт излишне согнутой и напряженной. Кроме этого, правая стопа ставится на грунт под углом 35-45°, что позволяет без помех продвигать вперед таз, а не плечи, и способствует сохранению «закрытого» положения (левым боком) перед броском.

Основные задачи метателя при выполнении следующего, четвертого шага: занять наиболее выгодное (растянутое) положение для броска и резко затормозить скорость движения вперед, что позволяет быстрее и полноценнее выполнить финальное усилие.

Для этого метателю следует сделать этот шаг оптимально длинным, с постановкой на грунт напряженной левой ноги стопой слегка внутрь. Если следы стоп на всех шагах расположились по линии разбега, то стопа левой ноги на четвертом шаге ставится левее этой линии на 30-50 см. Это дает лучшую возможность для выполнения броска.

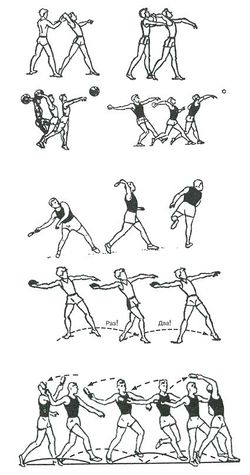

Финальное усилие [ править | править код ]

Эта часть техники метания гранаты начинается с момента прохождения телом вертикали, проведенной через стопу правой ноги еще до постановки на грунт левой в четвертом шаге. Таким образом, выход в исходное положение и фаза броска как бы наслаиваются друг на друга.

Начиная финальное усилие из хорошо растянутого положения, при котором оси плеч и таза расположены параллельно, необходимо повернуть их почти перпендикулярно руке с гранатой, т.е. выполнить ряд условно названных элементов финального усилия: «захват», с последующей «тягой снаряда» и «взятием снаряда на себя». Следует отметить, что все перечисленные элементы финального усилия — это одно движете, невыполнение одного из элементов которого ведет к уменьшению длины пути приложения усилий и, как следствие, снижает результат. «Захват» выполняется за счет сгибания и разгибания правой ноги в коленном суставе с некоторым поворотом его внутрь и завершается касанием левой ногой грунта. При этом происходит поворот правой руки, слегка согнутой наружу, а левой внутрь. Находясь в двухопорном положении и закончив поворот правой руки наружу, метатель, продвигая течи вперед, создает дополнительное натяжение мышц («тяга снаряда»). Поворот оси плеч до положения «грудью вперед» в сторону метания помогает вывести локоть метающей руки вперед-вверх («взятие снаряда на себя»), причем важно, чтобы этот поворот сопровождался движением туловища вперед.

Ведущим элементом техники метания гранаты, способствующим переходу набранного метателем в разбеге количества движения в финальное усилие, является работа левой ноги в последнем бросковом шаге. Первым показателем эффективности стопорящей работы левой ноги в финальном движении является степень ее сгибания в коленном суставе. Если левая нога не выдерживает нагрузки, то энергия разбега как бы гасится при сгибании коленного сустава. К тому же туловище метателя, не имея под собой жесткой опоры, не способно развить достаточного ускорения в движении вперед. При таком броске сам спортсмен не чувствует натяжения мышц туловища и плечевого пояса. Бросок получается слабым, или «пустым», как говорят метатели.

Вторым важным показателем эффективности стопорящей работы левой ноги является угол постановки ее на грунт. Чрезмерно близкая постановка левой ноги (под углом более 60°) к проекции ОЦМТ приводит к тому, что метатель «проходит» на левую ногу, не замедляя движения таза. В таких случаях резко ухудшается выполнение основной задачи, возложенной на левую ногу, -упругого торможения скорости движения туловища для создания «удара» плечевым поясом и хлеста рукой.

Выходом метателя в положение «натянутого лука» заканчивается первая часть финального усилия. В этом положении он, будучи повернутым грудью вперед, «тянет» гранату всем телом, еще не включая полностью руку в движение. Если метатель хорошо сделал выход, то мышцы передней поверхности туловища, плечевого пояса и ног оказываются чрезвычайно сильно растянутыми. Подобно тому, как разогнется напряженный лук, поставленный одним концом на землю, если тетива будет внезапно перерезана, так и метатель «разряжается» быстрым и длинным рывком. Следовательно, бросок гранаты выполняют не одной рукой, а совместными усилиями ног, туловища и рук.

Заключительное движете — «рывок» — быстрое, но вместе с тем достаточно продолжительное воздействие на гранату, главным образом за счет поступательного движения верхней части туловища. Важно, чтобы правая рука со снарядом «выносилась» из-за спины локтем вперед, а выпуск гранаты заканчивался захлестывающим движением предплечья и кисти, благодаря чему создается вращательное движение гранаты в вертикальной плоскости. «Хлестообразное» движение будет эффективным лишь при соблюдении требований законов механики, предъявляемых к условиям передачи количества движения от отдаленных звеньев к ближайшим. Заканчивая бросок, метатель быстро переносит тяжесть тела вперед на левую ногу, выполняя при этом так называемый «навал» на гранату, который достигается как бы падением тела вперед. Следует отметить, что успешное выполнение финального усилия возможно только, если движения в нем начинаются с ног и поддерживаются ими до момента вылета снаряда. Выпускается граната под углом 40-42° к горизонту.

Сохранение равновесия после броска [ править | править код ]

После окончания броска инерция движения метателя вперед еще довольно значительна, и надо уметь сдержать ее на кратчайшем отрезке (1-1,5 м). Это можно сделать, если метатель после выпуска снаряда совершит резкий переход с левой на правую ногу, слегка повернув ее носком влево, т.е. прибегнет к пятому, тормозящему шагу. В случае если перескок сделан вяло, правая нога не сдерживает напора и сгибается, а метатель неумело использует компенсаторные движения руками и левой ногой, торможения не получится. Метатель перейдет линию, бросок не будет засчитан.

Практика свидетельствует, что лучше от места постановки левой стопы (в исходном положении для броска) до планки оставлять 2-2,5 м, чтобы быть уверенным, что впереди достаточно места для тормозящего шага. Метатели, старающиеся сэкономить это расстояние, почти всегда боясь перейти границу, «комкают» финальное усилие, что унижает результат броска.

Характерно, что начинающие метатели очень часто усиленно изучают технику разбега, броска и мало обращают внимания на торможение. В результате создается навык пробегания броска, который очень трудно поддается исправлению.

Задачи при обучении технике метания гранаты и их методическая направленность [ править | править код ]

Представление о технике метания гранаты [ править | править код ]

а) Краткий рассказ об истории и технике метания гранаты

Ознакомление со снарядом, местом для метаний, объяснение основных частей техники метания гранаты

б) Демонстрация техники метания гранаты

Технику показывать с места и с разбега с разной скоростью.

Использовать наглядные пособия

Держание и выбрасывание гранаты [ править | править код ]

а) Научить держать гранату

Рассказать и продемонстрировать способы держания снаряда

б) И.п. — стойка ноги врозь.

Броски гранаты вниз и вперед за счет движения кисти.

То же, в шаге — левая впереди

Выполнять захлестывающее движение кистью. При правильном движении кистью граната ударяется дном о землю (лучше — песок)

Метание набивного мяча, ядра, гранаты из-за головы двумя руками, затем одной

Регулировать вес снарядов. Выполнять броски вначале только движением рук, затем сочетая пружинистые движения ног, туловища, рук

г) Стоя левым боком в направлении броска, вес тела на правой. Метание снаряда одной рукой, постепенно увеличивая амплитуду движений

Движение руки при броске должно быть локтем вперед, за которым следует кисть, заканчивающая бросок хлестообразным движением без опускания локтя

Техника финального усилия [ править | править код ]

а) Стоя левым боком в сторону метания: левая стопа повернута внутрь под углом 40-45°, а тяжесть тела перенесена на правую (развернутую под углом 90° по направлению метания); правая рука оттянута назад, левая впереди согнута — имитация «захвата» гранаты. То же, с помощью партнера, который держит занимающегося правой рукой за кисть метающей руки, а левой помогает правому плечу и локтю выйти вперед-вверх

Последовательность выполнения: правая нога разгибается в тазобедренном и коленном суставах и, поворачиваясь бедром внутрь, проталкивает таз на напряженную левую; правая рука, поворачиваясь наружу, поднимает плечо вверх, левая движется локтем назад

б) И.п.-тоже. Выход в положение «натянутого лука» с помощью партнера, который держит занимающегося правой рукой за кисть метающей руки, а левой подталкивает его под лопатку вперед. То же, но с преодолением сопротивления партнера, который удерживает кисть метающей руки

Следить за тем, чтобы не было раннего поворота бедра внутрь при разгибании правой ноги и «ухода» левого плеча в сторону. Сопротивление партнера заставляет «тянуть» снаряд ногами, грудью и рукой (локтем вперед!) в нужном направлении

в) Стоя левым боком в направлении метания: вес тела на согнутой правой ноге, повернутой носком вправо наружу, выпрямленная левая приподнята над землей — метание гранаты с места

С постановкой левой ноги вперед производить бросок под заданным углом, соблюдая вышеописанную (см. пункт «а») последовательность движений. Обратить внимание на то, что движение правой ноги начинается поворотом бедра влево, а ее выпрямление вперед-вверх происходит в момент постановки левой

г) Стоя левым боком в сторону метания (расстояние между стопами 70-90 см): правая нога под прямым углом к направлению метания, левая -40-45° (тяжесть тела на левой); правая рука с гранатой над плечом, левая перед грудью. Произвести замах рукой со снарядом назад и перенести вес тела на согнутую правую ногу, одновременно повернуть туловище направо. Выпрямляя правую ногу и поворачивая туловище влево, произвести бросок гранаты вперед-вверх

Бросковое движение начинать с разгибания правой ноги с одновременным поворотом таза налево и последующим выведением вверх-вперед локтя метающей руки. Обратить внимание занимающихся на слитность движений, выполнение «захвата» снаряда с продвижением туловища вперед, добиваясь выхода в положение «натянутого лука» и выпуска гранаты за вертикальной линией, проведенной через пятку левой стопы

Техника метания гранаты с бросковых шагов [ править | править код ]

а) Стоя на левой, лицом в сторону метания, рука с гранатой над плечом, -имитация отведения гранаты на первых двух бросковых шагах в ходьбе и медленном беге

С шагом правой повернуть туловище вправо, правая рука полувыпрямлена, а левая согнута и выносится перед грудью. С шагом левой плавно полностью выпрямить правую руку

б) Из и.п. — левым боком в сторону метания, левая стопа повернута внутрь под углом 45°, тяжесть тела&nnbsp;на правой. Перенести вес тела на левую и, оставляя плечи сзади, сделать скрестный шаг правой, ставя ее на заранее начерченную линию. После этого возвратиться в и.п. То же, но с поднятой правой ногой скрестно перед левой, выполнить легкий прыжок с левой на правую

Длина скрестного шага — одна-две ступни и зависит от подвижности в тазобедренном суставе. Правая нога ставится на внешний свод стопы (касается дорожки раньше наружным краем пятки). Следить за отсутствием вертикальных колебаний тела и за «скручиванием» туловища вправо

в) То же упражнение, но в и.п. занимающийся приподнимает левую ногу и начинает движение с активной ее постановки на землю. К моменту касания грунта левой ногой следует быстро вынести правую вперед и, приземляясь, оставить на ней тяжесть тела. То же, но после скрестного шага, левая нога ставится в исходное для броска положение, сначала без поворота, а затем с поворотом тела в направлении броска со «взятием снаряда на себя»

Скрестный шаг делать за счет акцентированного отталкивания левой ногой. Обращать внимание на то, что основное при выполнении скрестного шага — опередить ногами руку с гранатой, воздействуя на снаряд по возможно большему пути.

Следует помнить, что правильное выполнение скрестного шага во многом определяет конечный результат в метании гранаты

г) Метание гранаты с четырех бросковых шагов в ходьбе, а затем медленном беге

Следить, чтобы туловище на первых двух бросковых шагах было вертикально, а отведение гранаты проходило свободно, без замедления движения. На третьем (скрестном) шаге акцентированно свести бедра, затем активно выполнить финальное усилие

Метание гранаты в целом [ править | править код ]

а) Пробегание предварительной части разбега и выполнение бросковых шагов с имитацией финального усилия

Длина укороченного (4-6 беговых шагов) и полного (8-12 беговых шагов) разбега устанавливается путем пробегания от контрольной отметки в обратном направлении. Повторными пробежками уточняется предварительная часть разбега.

С учетом четырех бросковых шагов и пятого тормозящего определяется длина разбега в целом

б) Метание гранаты с укороченного (4-6 беговых шагов) разбега.

То же, но увеличивая длину и скорость предварительной части разбега постепенно, добавляя по 2 беговых шага

Добиваться точного попадания левой ногой на контрольную отметку.

Особое внимание обращать на безостановочный переход от разбега к броску. Следить за закреплением ритма бросковых шагов, а при его ухудшении уменьшить длину и скорость предварительной части разбега

в) Метание гранаты с полного разбега на технику и результат

Обращать внимание: в предварительной части разбега -на постепенно ускоряющееся движение до контрольной отметки; в заключительной части — на «обгон снаряда»; в финальном усилии -на своевременный «захват» снаряда и выход в положение «натянутого лука»; в броске — на последовательное включение в работу мышц ног, туловища и метающей руки, ускоряющейся к окончанию рывка с захлестывающим движением кисти

Требования по технике выполнения легкоатлетических видов (двигательные установки) [ править | править код ]

Метание гранаты с разбега

- Иметь определенную длину разбега и контрольную отметку для начала бросковых шагов.

- Избрать один из способов держания и отведения снаряда при разбеге, а также количество шагов, на протяжении которых выполняется подготовка к броску.

- При отведении гранаты не замедлять разбег.

- Не растягивать скрестный шаг, а выполнять его за счет акцентированного отталкивания левой ногой и махового вынесения полусогнутой правой ноги в направлении метания.

- В финальном движении активно включать ноги и туловище, используя возможно больший путь приложения усилий. Особо обратить внимание на правильное принятие положения «натянутого лука». Бросок заканчивать хлестообразным движением кисти и пальцев.

- После выпуска снаряда тормозить ногой и не выскакивать вперед за линию.

Упражнения для самостоятельного овладения рациональной техники [ править | править код ]

- Стоя лицом по направлению к метанию, левая нога впереди, метание снаряда одной рукой вниз-вперед, вперед. То же стоя левым боком к направлению броска.

- Стоя левым боком в направлении метания (вес тела на правой ноге), левая приподнята над грунтом. Одновременно с постановкой левой, метание снарядов с места.

- Стоя левым боком к направлению броска, правая нога перед левой скрестно. С постановкой левой и поворотом тела в направлении метания, имитация (без броска) «захвата» снаряда и положения «натянутого лука». То же в сочетании с метанием снаряда.

- Стоя левым боком в направлении метания (левая нога впереди). Выполняется скрестный вынос правой ноги перед левой, после чего нога возвращается в исходное положение. То же, но после скрестного выноса правой ноги левая ставится в положение шага для броска. Сначала без поворота, а затем с поворотом тела в направлении броска и «взятием снаряда на себя».

- Стоя лицом вперед, левая нога впереди, правая рука со снарядом над плечом. Плавно, на счет 1—2, поворачивая туловище вправо (до положения левым боком вперед), выпрямить руку со снарядом назад. То же отводя руку на два шага в ходьбе с правой.

- Отведение гранаты (мяча) на 4 шага. Выполняется из исходного положения левая нога впереди, снаряд над плечом. На два шага отведение руки со снарядом (кисть чуть выше плечевого сустава). «Скрестный» (третий) и последний шаг выполняются быстрой постановкой ног на грунт (ускоренно). Сначала в ходьбе, затем в медленном беге.

- Метание с 4 бросковых шагов. Приняв после 4 шагов исходное положение для броска, последовательно выполнить «захват» снаряда, выпрямиться, выйти грудью вперед и, проходя через положение «натянутого лука», хлестообразным движением метающей руки выпустить снаряд под заданным углом. Как и в предыдущих упражнениях, выход в положение «натянутого лука» осуществляется за счет усилия правой ноги, мышц таза и туловища.

- Пробегание предварительной части разбега (6-8 шагов) с попаданием левой ногой на контрольную отметку. То же, но с выполнением бросковых шагов и имитацией финального усилия.

- Стойка с отведенным снарядом, левая нога впереди. Бег равномерный или ускоренный. На любой части разбега, выполняя отталкивание в скрестный шаг и быструю постановку левой ноги в упор, метнуть снаряд. После броска сохранить равновесие.

Типичные ошибки, возникающие при обучении легкоатлетическим упражнениям, и способы их исправления [ править | править код ]

1. Опускание кисти метающей руки ниже оси плеч при отведении гранаты (мяча)

Отведение снаряда на месте и в движении. То же перед зеркалом, контролируя положение кисти и снаряда

2. Запаздывающая работа ног («вдогонку»)

Изменить положение головы (подбородок направлен в сторону метания), активно проталкиваться стопами вперед и разводить бедра в бросковых шагах

3. Высокий прыжок в «скрестном шаге»

Имитация и выполнение «скрестного шага» шагом и бегом.

Выбор наилучшего сочетания скорости бега и прихода в финальное положение

4. Остановка перед броском

Временно уменьшить скорость разбега и начать бросок несколько раньше, чем постановка левой ноги

5. Бросок выполняется в основном только рукой

Повторные броски из правильного исходного положения, акцентировать внимание на активном выпрямлении ног, туловища и ускоряющемся повороте плечевого пояса в финальном усилии

6. Во время броска локоть опущен

Подталкивание локтя метателя во время легкого броска. При броске следить за движением локтя вверх-вперед (к уху)

7. Метатель при броске отклоняется влево

Повторное выполнение заключительного усилия без броска, с броском: левое плечо не опускать

8. Сгибание левой ноги в коленном суставе при выполнении финального усилия

Метание двумя руками из-за головы различных отягощений

Источник