Биология. 11 класс

§ 16. Клеточный цикл. Репликация ДНК

Клеточный цикл . Все новые клетки образуются путем деления уже существующих. Этот принцип, как уже отмечалось, сформулировал Р. Вирхов еще в середине XIX в. Деление клеток обеспечивает непрерывность существования жизни на нашей планете. Именно благодаря ему осуществляются различные способы бесполого и полового размножения организмов. В основе процессов роста, регенерации и индивидуального развития многоклеточных организмов также лежит деление клеток.

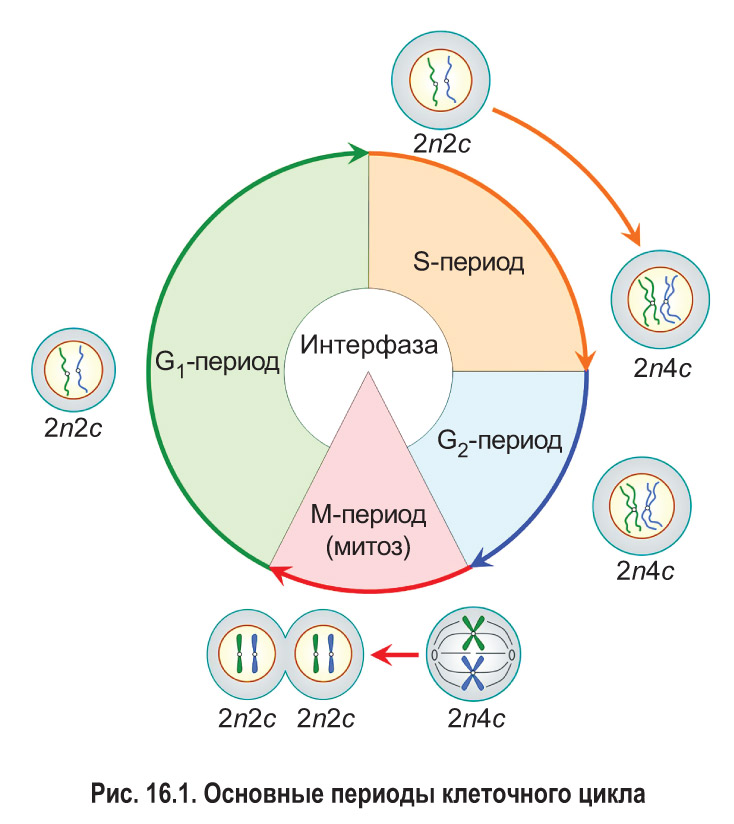

Период существования клетки от момента ее образования из материнской клетки до собственного деления (включая это деление) или гибели называется клеточным циклом.

Продолжительность клеточного цикла у разных организмов и различных клеток в составе одного организма варьирует. Так, у бактерий в благоприятных условиях он длится примерно 20 мин. Короткие клеточные циклы (30—60 мин) характерны для бластомеров рыб и земноводных на этапе дробления, в то время как у млекопитающих промежуток времени между делениями бластомеров может достигать 10 ч и более. У взрослых мышей клетки кишечного эпителия делятся каждые 11—22 ч, а роговицы глаза — приблизительно один раз в трое суток. Для регулярно делящихся клеток многоклеточных организмов длительность клеточного цикла обычно составляет 12—36 ч.

Пресинтетический, или G1-пе риод (от англ. gap — промежуток), начинается с момента образования новой клетки в результате деления материнской. Обычно это самый длительный период интерфазы и клеточного цикла в целом. В течение G1-периода молодая клетка интенсивно растет, в ней увеличивается количество органоидов и синтезируются различные соединения, необходимые для протекания процессов жизнедеятельности. В том числе образуются вещества, которые будут нужны для последующего удвоения молекул ДНК.

Вы уже знаете, что набор хромосом обозначают как n: например, 1n — гаплоидный набор, 2n — диплоидный. Набор молекул ДНК в клетках принято записывать с помощью буквы с. Из § 14 вам известно, что каждая хроматида содержит одну молекулу ДНК, т. е. количество молекул ДНК и хроматид в составе хромосом всегда совпадает. Таким образом, записи типа 1с, 2с, 4с отражают содержание в клетках не только молекул ДНК, но и соответствующих хроматид.

В пресинтетическом периоде каждая хромосома состоит из одной хроматиды. Следовательно, в G1-периоде число хромосом (n) и хроматид (с) в клетке одинаковое. Набор хромосом и хроматид диплоидной клетки в G1-периоде клеточного цикла можно выразить записью 2n2c.

В синтетическом, или S-периоде (от англ. synthesis — синтез), происходит удвоение молекул ДНК — репликация, а также удвоение центриолей клеточного центра (в тех клетках, где он имеется). После завершения репликации каждая хромосома состоит уже из двух идентичных сестринских хроматид, которые соединены друг с другом в области центромеры. Количество хроматид в каждой паре гомологичных хромосом становится равным четырем. Таким образом, набор хромосом и хроматид диплоидной клетки в конце S-периода (т. е. после репликации) выражается записью 2n4c.

Постсинтетический, или G2-период, продолжается от окончания синтеза ДНК (репликации) до начала деления клетки. В это время клетка активно запасает энергию и синтезирует белки для предстоящего деления (например, белок тубулин для построения микротрубочек, образующих впоследствии веретено деления). В течение всего G2-периода набор хромосом и хроматид в клетке остается неизменным — 2n4c.

Итак, интерфаза обычно включает три периода: пресинтетический (G1), синтетический (S) и постсинтетический (G2). На протяжении всей интерфазы хромосомы не спирализованы. Они располагаются в ядре клетки в виде хроматина .

После завершения интерфазы начинается деление клетки. Основным способом деления клеток эукариот является митоз, поэтому данный этап клеточного цикла обозначают как М-период. При митозе происходит спирализация хроматина . Это приводит к формированию компактных двухроматидных хромосом. После этого сестринские хроматиды каждой хромосомы отделяются друг от друга и затем попадают в разные дочерние клетки. Значит, дочерние клетки, образовавшиеся в результате митоза и вступающие в новый клеточный цикл, имеют набор 2n2c.

Обобщенная информация об основных периодах клеточного цикла представлена в таблице 16.1.

Таблица 16.1. Основные периоды клеточного цикла

Период

Содержание наследственного материала в диплоидной клетке

Источник

Репликация ДНК

Репликация — это механизм самокопирования и основное свойство наследственного материала, которым выступают молекулы ДНК.

Особенностью ДНК является то, что обычно ее молекулы состоит из двух комплементарных друг другу цепей, образующих двойную спираль. В процессе репликации цепи материнской молекулы ДНК расходятся, и на каждой строится новая комплементарная цепь. В результате из одной двойной спирали образуется две, идентичные исходной. Т. е. из одной молекулы ДНК образуются две, идентичные матричной и между собой.

Таким образом, репликация ДНК происходит полуконсервативным способом, когда каждая дочерняя молекула содержит одну материнскую цепь и одну вновь синтезированную.

У эукариот репликация происходит в S-фазе интерфазы клеточного цикла.

Описанный ниже механизм и основные ферменты характерны для подавляющего большинства организмов. Однако бывают исключения, в основном среди бактерий и вирусов.

Расхождение цепей исходной молекулы ДНК обеспечивает фермент геликаза, или хеликаза, который в определенных местах хромосом разрывает водородные связи между азотистыми основаниями ДНК. Хеликазы перемещаются по ДНК с затратой энергии АТФ.

Чтобы цепочки снова не соединились, они удерживаются на расстоянии друг от друга дестабилизирующими белками. Белки выстраиваются в ряд со стороны пентозо-фосфатного остова цепи. В результате образуются зоны репликации, называемые репликационными вилками.

Репликационные вилки образуются не в любых местах ДНК, а только в точках начала репликации, состоящих из определенной последовательности нуклеотидов (около 300 штук). Такие места распознаются специальными белками, после чего образуется так называемый репликационный глаз, в котором расходятся две цепи ДНК.

Из точки начала репликация может идти как в одном, так и в двух направлениях по длине хромосомы. В последнем случае цепи ДНК расходятся вперед и назад, и из одного репликационного глазка образуются две репликационные вилки.

Репликон — единица репликации ДНК, от точки ее начала и до точки ее окончания.

Поскольку в ДНК цепи спирально закручены относительно друг друга, то разделение их хеликазой вызывает появление дополнительных витков перед репликационной вилкой. Чтобы снять напряжение, молекула ДНК должна была бы проворачиваться вокруг своей оси один раз на каждые 10 пар разошедшихся нуклеодидов, именно столько образуют один виток спирали. В таком случае ДНК бы быстро вращалась с затратой энергии. Но этого не происходит, т. к. природа нашла более эффективный способ справится с возникающим при репликации напряжением спирали.

Фермент топоизомераза разрывает одну из цепей ДНК. Отсоединенный участок проворачивается на 360° вокруг второй целой цепи и снова соединяется со своей цепью. Этим снимается напряжение, т. е. устраняются супервитки.

Каждая отдельная цепь ДНК старой молекулы используется в качестве матрицы для синтеза новой комплементарной себе цепи. Добавление нуклеотидов к растущей дочерней цепи обеспечивает фермент ДНК-полимераза. Существует несколько разновидностей полимераз.

В репликационной вилке к освободившимся водородным связям цепей согласно принципу комплиментарности присоединяются свободные нуклеотиды, находящиеся в нуклеоплазме. Присоединяющиеся нуклеотиды представляют собой дезоксирибонуклеозидтрифосфаты (дНТФ), а конкретно дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дТТФ.

После образования водородных связей фермент ДНК-полимераза связывает нуклеотид фосфоэфирной связью с последним нуклеотидом синтезируемой дочерней цепи. При этом отделяется пирофосфат, включающий два остатка фосфорной кислоты, который потом расщепляется на отдельные фосфаты. Реакция отщепления пирофосфата в результате гидролиза энергетически выгодна, так как связь между первым, который уходит в цепь, и вторым фосфатными остатками богата энергией. Эта энергия используется полимеразой.

Полимераза не только удлиняет растущую цепь, но и способна отсоединять ошибочные нуклеотиды, т. е. обладает корректирующей способностью. Если последний нуклеотид, который должен быть присоединен к новой цепи, не комплементарен матричному, то полимераза его удалит.

ДНК-полимераза может присоединять нуклеотид только к -OH группе, находящейся при 3-м атоме углерода дезоксирибозы. Таким образом цепь синтезируется только со стороны своего 3´-конца. То есть синтез новой цепи ДНК идет в направлении от 5´- к 3´-концу. Поскольку в двуцепочечной молекуле ДНК цепи антипараллельны, то процесс синтеза по материнской, или матричной, цепи идет в обратном направлении – от 3´- к 5´-концу.

Поскольку цепи ДНК антипараллельны, а синтез новой цепи возможен только в направлении 5´→3´, то в репликационной вилке дочерние цепи будут синтезироваться в разных направлениях.

На матрице 3´→5´ сборка новой полинуклеотидной последовательности происходит по большей части непрерывно, так как эта цепь синтезируется в направлении 5´→3´. Антипараллельная матрица характеризуется 5´→3´ направлением, поэтому синтез дочерней цепи по ходу движения вилки здесь не возможен. Здесь он был бы 3´→5´, но ДНК-полимера не может присоединять к 5´-концу.

Поэтому синтез на матрице 5´→3´ выполняется небольшими участками — фрагментами Оказаки (названы в честь открывшего их ученого). Каждый фрагмент синтезируется в обратном ходу образования вилки направлении, что обеспечивает соблюдение правила сборки от 5´- к 3´-концу.

Другим «недостатком» полимеразы является то, что она не может сама начать синтез участка дочерней цепи. Причина этого кроется в том, что ей необходим -OH-конец нуклеотида, уже соединенного с цепью. Поэтому необходима затравка, или праймер. Им выступает короткая молекула РНК, синтезируемые ферментом РНК-праймазой и спаренная с матричной цепью ДНК. Синтез каждого участка Оказаки начинается со своей РНК-затравки. Та цепь, которая синтезируется непрерывно, обычно имеет один праймер.

После удаления праймеров и застраивания брешей ДНК-полимеразой отдельные участки дочерней цепи ДНК сшиваются между собой ферментом ДНК-лигазой.

Непрерывная сборка идет быстрее, чем фрагментарная. Поэтому одна из дочерних цепей ДНК называется лидирующей, или ведущей, вторая — запаздывающей, или отстающей.

У прокариот репликация протекает быстрее: примерно 1000 нуклеотидов в секунду. В то время как у эукариот только около 100 нуклеотидов. Количество нуклеотидов в каждом фрагменте Оказаки у эукариот составляет примерно до 200, у прокариот — до 2000.

У прокариот кольцевые молекулы ДНК представляют собой один репликон. У эукариот каждая хромосома может содержать множество репликонов. Поэтому синтез начинается в нескольких точках, одновременно или нет.

Ферменты и другие белки репликации действуют совместно, образуя комплекс и двигаясь по ДНК. Всего в процессе участвует около 20 разных белков, здесь были перечислены лишь основные.

Источник

Процесс репликации ДНК

Информация, записанная в ДНК, должна быть не только реализована в процессе развития клеток и организмов, но и в полном объеме передана следующему поколению. С этой целью перед делением клетки в ней осуществляется процесс репликации, т.е. удвоения количества ДНК.

Информация о механизме репликации содержится в самой ДНК: одни гены кодируют ферменты, синтезирующие предшественники ДНК — нуклеотиды, другие — ферменты, обеспечивающие соединение активированных нуклеотидов в единую цепочку. Механизм репликации был впервые постулирован Дж. Уотсоном и Ф. Криком, которые отмечали, что комплементарность цепей ДНК наводит на мысль, что эта молекула может удваивать саму себя. Они предположили, что для удвоения необходим разрыв водородных связей и расхождение цепей, каждая из которых играет роль матрицы при синтезе комплементарной цепи. В результате одного акта удвоения образуются две двунитиевые молекулы ДНК, в каждой из которых имеется одна материнская нить и одна новая (см. рис.).

Полуконсервативная репликация ДНК

Механизм получил название полуконсервативной репликации. Позже матричная природа и постулированный принцип репликации ДНК были подтверждены многочисленными экспериментальными данными.

Репликация ДНК начинается в специфических точках хромосомы — сайтах инициации репликации (origin). Процесс репликации обслуживается большим количеством ферментов. Наиболее полно изучен аппарат репликации бактериальной ДНК, особенно E. coli. Функцию расплетания молекулы ДНК у прокариот выполняют специфические ферменты геликазы, которые используют для работы энергию гидролиза АТФ до АДФ. Они часто функционируют в составе белкового комплекса, осуществляющего перемещение вилки и репликацию расплетенных нитей. Удерживают нити ДНК от воссоединения другие специфические белки, связывающиеся с одноцепочечными участками. Эти участки, разошедшиеся в разные стороны, образуют характерную структуру — репликативную вилку (вилку Кернса). Это — та часть молекулы ДНК, в которой в данный момент осуществляется синтез новой цепи. В продвижении вилки большую роль играет белок гираза, относящийся к разряду топологических изомераз. Он обнаружен только у бактерий. Гираза — это релаксирующий фермент, который, производя двунитиевые разрывы, снимает положительные (перед вилкой) и способствует образованию отрицательных (сзади вилки) супервитков в релаксированной ДНК.

Каждая цепь материнской ДНК служит матрицей для синтеза дочерних молекул. На одной цепи синтез осуществляется непрерывно в направлении от 5′ к 3′ концу. Эта цепь называется лидирующей. Вторая цепь с противоположной направленностью, называемая отстающей, синтезируется в виде отдельных фрагментов, которые затем сшиваются лигазами в непрерывную молекулу. Фрагменты названы по имени американского ученого Р. Оказаки, впервые постулировавшего такой способ синтеза ДНК, фрагментами Оказаки. В ходе синтеза репликативная вилка перемещается вдоль матрицы, и при этом новые участки ДНК последовательно расплетаются до тех пор, пока вилка не дойдет до точки окончания синтеза (точка терминации).

Схема репликации ДНК у Escherihia coli

Синтез новой цепи ДНК требует затравки в виде небольшого фрагмента РНК, т.к. ведущий его фермент ДНК-полимераза для работы нуждается в свободной 3’OH группе. У прокариот обнаружены три разных ДНК-полимеразы с аналогичными функциями, обозначаемые как polI, polII и polIII. Наиболее полно изучена ДНК-полимераза I. Она представляет собой одиночный полипептид с мультифункциональной активностью (полимеразной, 3′ → 5′ экзонуклеазной и 5′ → 3′ экзонуклеазной). Синтез затравки (праймера) осуществляет фермент праймаза, который иногда входит в состав комплекса — праймосомы из 15-20 белков, активирующих матрицу. Затравка состоит из 10-60 рибонуклеотидов. После того как ключевой фермент синтеза ДНК у E. coli — polIII — присоединяет к затравке первые дезоксирибонуклеотиды, она удаляется с помощью polI, обладающей 3′ → 5′ экзонуклеазной активностью, т.е. способностью отщеплять концевые нуклеотиды с 3′-конца цепи. Затравка синтезируется также и в отстающей цепи в начале каждого фрагмента Оказаки. Ее отщепление, а также удлинение фрагментов, синтезированных polIII, осуществляет polI. Роль polII в репликации ДНК E. coli до сих пор не совсем ясна.

Схема разных механизмов репликации ДНК у бактерий, эукариот и бактериофагов

При репликации ДНК эукариот процесс репликации осложняется присутствием в составе хромосом белков. Чтобы расплести ДНК, необходимо разрушить сильно конденсированный комплекс ДНК и гистонов, а после репликации вновь осуществить компактизацию дочерних молекул. Раскручивание ДНК вызывает суперспирализацию участков, расположенных рядом с репликационной вилкой. Для снятия возникающего напряжения и свободного продвижения вилки здесь работают специфические ферменты релаксации — топоизомеразы. В различных организмах идентифицированы два типа топоизомераз: I и II типов. Они изменяют степень сверхспирализации и тип сверхспирали, производя разрывы в одной (топоизомеразы I типа) или обеих цепях ДНК (топоизомеразы II типа), и устраняют риск спутывания нитей ДНК.

Репликация бактериальной ДНК является двунаправленным процессом с одним сайтом инициации. В отличие от этого хромосома эукариот состоит из отдельных участков репликации — репликонов и имеет много сайтов инициации. Репликоны могут реплицироваться в разное время и с разной скоростью. Скорость репликации ДНК в эукариотических клетках значительно ниже, чем в прокариотических. У E. coli скорость приблизительно равна 1500 п.н. в секунду, у эукариот — 10-100 п.н. в секунду. Двуцепочечные кольцевые ДНК некоторых вирусов реплицируются по типу катящегося кольца. В этом случае одна цепь ДНК надрезается в одном месте специфическим ферментом и к образовавшемуся свободному 3’ОН-концу с помощью фермента polIII начинают присоединяться нуклеотиды. Матрицей служит внутренняя кольцевая молекула. Надрезанная цепь при этом вытесняется, а затем удваивается по типу отстающей цепи E. coli с образованием фрагментов, которые сшиваются лигазами.

Читайте также другие статьи темы 6 «Молекулярные основы наследственности»:

Перейти к чтению других тем книги «Генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы»:

Источник