Композиты химического отверждения, преимущества и недостатки

Характеристика химических композитов:

Радикальная полимеризация инициируется пероксидом бензоила, который активируется третичными ароматичными аминами. Скорость реакции зависит от количества инициатора, наличия ингибиторов полимеризации и температуры.

Преимущества химиокомпозитов:

— равномерная полимеризация, независимо от глубины полости и толщины пломбы

— медленная полимеризация (догелевая фаза до 5 минут), что способствует минимизации полимеризационного стресса

— материал вносится одной порцией, что экономит время

Применяют у пациентов с кардиостимуляторами; страдающих аллергией на солнечный свет; принимающих фотосенсибилизирующие препараты

Недостатки химиокомпозитов:

— каталитические составляющие (третичные амины) сохраняются в затвердевшем материале и со временем подвергаются химическим окислениям, приводя к изменению цвета реставрации

— быстрое изнашивание и стирание материала (удержание частиц неорганического наполнителя значительно хуже, чем у фотокомпозитов)

— не позволяют выполнить эстетичную реставрацию

— при смешивании возможно образование воздушных включений, загрязнение паст, неточная дозировка, несоблюдение времени смешивания

— ограничено время внесения и моделировки (в среднем 1-2 минуты).

Гибридные композиты

Положительные и отрицательные свойства.

Фотокомпозиты, преимущества и недостатки

Характеристика фотополимеров. Факторы, влияющие на развитие напряжения при усадке. Преимущества и недостатки фотокомпозитов.

Кальцийсодержащие цементы

Виды применения. Виды кальцийсодержащих цементов.

Источник

Чем химическая пломба отличается от световой

Когда пациент обращается в государственную стоматологическую клинику с медицинским полисом с целью постановки пломбы, врач может предложить ему «доплатить за световую пломбу». Часто это вызывает непонимание у пациента и является источником конфликтных ситуаций. В чем здесь дело – попробуем разобраться в этой статье.

Сегодняшняя программа государственных гарантий в Москве и некоторых других регионах страны четко разделяет пломбы по классу используемого материала. Бесплатно устанавливают пломбы из цемента и композита химического отверждения, а пломбы из «светового» композита, при установке которых используют специальную лампу с синим светом, устанавливают за счет средств граждан, т.е. платно. В каких случаях можно ограничится бесплатной химической пломбой, а когда стоит доплатить за световую?

Чтобы понять, в чем разница между указанными технологиями, обратимся к истории развития стоматологических материалов для восстановления твердых тканей зубов. До середины прошлого века наиболее распространенным материалом для пломбирования зубов являлась амальгама – смесь серебра, ртути и других металлов. Такие металлические пломбы до сих пор широко ставят во многих зарубежных странах – в бюджетной стоматологии. В нашей стране от амальгамы отказались в 90-е годы в пользу композитов и цементов, которые на тот момент уже доказали свою эффективность благодаря развитию технологий.

Цементы

Так называемые стекло-иономерные цементы имеют широкое применение в современной стоматологии. Они представляют собой смесь порошка – мелкоизмельченного стекла и жидкости – органической кислоты или воды. Эти два компонента смешивают, полученной смесью заполняют кариозную полость, жидкость вступает в реакцию с окружающей средой, и пломба становится твердой.

Цементы имеют много положительных качеств:

- биосовместимость с тканями зуба

- выделение ионов фтора, что способствует профилактике вторичного кариеса

- отсутствие усадки материала

- соответствие цвету зубов

- быстрая постановка пломбы без использования адгезивов («клей» для пломбы)

- невысокая стоимость

Однако, несмотря на все положительные свойства, они имеют и свои существенные ограничения:

- адгезия цементов примерно в 10 раз ниже, чем у композитов, поэтому пломбы из цементов чаще выпадают;

- цементы недостаточно прочны, ими нельзя восстанавливать поверхности жевательных зубов;

- цементы имеют жидкую консистенцию, с их помощью нельзя восстановить отсутствующую часть зуба, ими можно только заполнять полости;

- цементы непрозрачны, их нельзя использовать для пломб на передних зубах, поскольку такие пломбы будут всегда заметны.

Цементы часто используют в качестве прокладочного материала под композиты при пломбировании больших полостей (биосовместимость, отсутствие усадки). Их широко используют в детской стоматологии на молочных зубах, а также для любых временных пломб. С помощью цементов можно ставить небольшие полноценные пломбы там, где отсутствуют жевательные нагрузки, например, в местах соприкосновения зубов при неглубоком кариесе.

Во всех остальных случаях пломбы из цемента являются именно «бюджетным» вариантом – быстро и бесплатно. О качестве вы можете судить сами, когда такая пломба выпадет или раскрошится.

Изобретение техники кислотной протравки (Buonocore, 1965) и использование в качестве компонента пломбировочного материала мономер Bis-GMA (Bowen, 1962) положили начало «веку адгезивной стоматологии». Первые химические композиты появились в середине 60-х годов прошлого века. Тогда композитные материалы еще не обладали особо выдающимися качествами по сравнению с цементами и пластмассой, поэтому их применение было ограниченным. Тем не менее, композиты показали более высокую прочность и более высокие показатели адгезии к тканям зуба за счет использования адгезивов.

Широкое распространение композитных материалов началось на рубеже 1980-х годов, когда появились материалы светового отверждения. Преимущество световых материалов над композитами химического отверждения быстро стало очевидным, в связи с чем многие производители стоматологических материалов закрыли производство химических композитов, и полностью перешли на выпуск световых. Все научные разработки в области химических композитов были свернуты в пользу «света». Можно с уверенностью сказать, что световые композитные материалы пришли на смену композитам химического отверждения.

Сегодня химические композиты – тупиковая ветвь эволюции. Это материалы, разработанные в 70-е годы прошлого века. Большинство современных стоматологических клиник, как за рубежом, так и в России, химические композиты не используют.

Единственным достоинством химических композитов является их более низкая цена, благодаря чему они стали, помимо цементов, еще одним «бюджетным» материалом. Однако, существенные недостатки химических композитов дают повод для размышления, стоит ли «гробить» зуб постановкой химической пломбы или все-таки лучше найти средства и доплатить за световую.

Адгезия у химических композитов в несколько раз ниже, чем у световых, соответственно, пломбы будут выпадать. Основная проблема всех композитов – усадка при полимеризации, которая ведет к нарушению краевого прилегания и отрыву пломбы в области дна полости, что, в свою очередь, приводит к воспалению пульпы – пульпиту.

Химические композиты можно было бы использовать для очень небольших пломб, но все дело в том, что у взрослых людей небольших полостей практически не бывает. Маленькая черная точка на поверхности зуба, как верхушка айсберга, скрывает под собой значительный объем кариозных тканей, требующих удаления.

Использование химических композитов в детской стоматологии также нецелесообразно, поскольку на молочных зубах лучше использовать современные стекло-иономерные цементы.

Таким образом, постановка пломбы из химического композита является не более чем первым шагом по пути дальнейшего разрушения и потери зуба. Вот вам и весь «бюджет».

Композиты светового отверждения

Световые композиты уже много лет являются самым распространенным пломбировочным материалом во всем мире. В 1980-е годы появились материалы с различными размерами частиц наполнителя, предназначенные для пломбирования различных групп зубов: макронаполненные (макрофильные), микронаполненные (микрофильные), гибридные. В 90-е годы все компании-производители трудились над разработкой универсальных пломбировочных материалов. С приходом технологий «нано» в распоряжении стоматологов появились поистине универсальные материалы – наногибриды. Сегодня такие композиты имеются в каждом стоматологическом кабинете.

Основная проблема любых композитных материалов – усадка при полимеризации, была решена за счет нанесения материала небольшими порциями и засвечиванием. Как вы понимаете, с композитами химического отверждения это невозможно, поскольку пациенту пришлось бы по несколько минут сидеть с открытым ртом, ожидая, пока застынет очередная порция материала.

Световые композиты сегодня чаще называют не пломбировочными, а реставрационными материалами. С их помощью можно не только ставить пломбы, но и проводить сколь угодно сложные эстетико-функциональные реставрации. Технология отверждения материала светом сделала из врачей-стоматологов, ранее лишь ставивших пломбы, художников и скульпторов. Теперь они могут подбирать материалы по цвету и прозрачности, комбинируя их друг с другом. Могут восстанавливать даже полностью разрушенные зубы, ремонтировать старые пломбы и реставрации, разворачивать криво стоящие зубы, восстанавливать поверхности передних зубов и многое другое.

Несомненно, работа со световыми композитными материалами требует высокой квалификации врача-стоматолога, поэтому, если вас интересует эстетическая реставрация, тщательно выбирайте врача, ориентируясь на примеры его работ и рекомендации знакомых.

Резюмируя, можно привести сравнительную таблицу свойств композитных материалов химического и светового отверждения.

Химический композит

- Можно накладывать только одним слоем – высокая усадка, под пломбой развивается кариес, пломбы выпадают

- Отсутствие адгезии к дентину, сцепление только с эмалью

- Можно только пломбировать полости

- При смешивании двух паст свойства материала ухудшаются под воздействием кислорода

- Можно использовать только один оттенок материала – для передних зубов ХК не применимы

- Адгезив и сам материал были разработаны в 1970-е годы

- Можно накладывать небольшими порциями для уменьшения усадки, срок службы пломбы 10 лет и более

- Наличие специальных праймеров и адгезивов для дентина, сила сцепления с эмалью выше, чем у ХК

- Можно восстанавливать всё – даже отсутствующие части зуба

- Материал в виде одной пасты извлекается из шприца

- Можно комбинировать различные оттенки материала – для любых групп зубов

- Световые материалы прогрессировали в течение последних 30-40 лет

Как уже было сказано выше, химические композиты обладают, пожалуй, единственным преимуществом перед световыми – более низкая цена. Именно поэтому они и стали материалом для бюджета. Более дорогие световые материалы страховые компании не оплачивают. Виват страховой медицине!

Второе «преимущество» химических материалов – более быстрая работа с ними. Действительно, химические пломбы ставятся быстро, материал наносится одной порцией, и его не нужно засвечивать. Это позволяет уложиться в 20 минут, отведенные на прием одного пациента в нашей доблестной бюджетной стоматологии. Но вопрос – сколько простоит такая пломба – месяц? В лучшем случае – полгода-год. А что потом? Обтачивать зуб по новой, а когда нечего будет обтачивать – удаление зуба. Затем протезирование с обточкой соседних зубов, постепенное расшатывание опорных зубов, со временем – удаление оставшихся зубов, и съемные протезы в возрасте 50-60 лет. Но это еще не все. В результате ношения съемных протезов – атрофия альвеолярного гребня, снижение высоты лица и старческая гримаса в 60-70 лет. Вас устраивает такая перспектива? Тогда продолжайте лечиться в бесплатной стоматологии и смело ставьте химические пломбы.

Тем же, кто беспокоится о здоровье и красоте своих зубов и лица, рекомендуем учесть всё, изложенное в этой статье, и, следуя рекомендациям вашего стоматолога, доплатить за качественную световую пломбу. А также не торопиться удалять больные зубы, делая все возможное. чтобы их сохранить и вылечить.

Источник

Композиты химического отверждения

Композиты химического отверждения представляют собой двухкомпонентные системы («порошок-жидкость», «паста-паста»). Один компонент содержит химический инициатор (катализатор, как правило, пероксид бензоила) и химический активатор (ароматические амины) полимеризации. При смешивании этих компонентов реакция полимеризации начинается во всем объеме одновременно, независимо от глубины полости и толщины пломбы. Однако, по окончании полимеризации, в пломбе остается активатор (термоамин), со временем подвергающийся химическим превращениям, в результате чего происходит потемнение пломбы (так называемое «аминовое окрашивание»).

Недостатком композитов химического отверждения является также ограниченнное время работы при пломбировании.

Представителями композитов химического отверждения являются: «Evicrol» (Dental Spova), «Consise» (3М), «Adaptic» (Dentsply) «Degufill R» (Degussa), «Prisma» (Cтомадент), «Compolux» (Septodont), «Кристалайн» (Альфадент) и др.

Композиты химического отверждения системы «порошок-жидкость»:

1. Эвикрол. Эвикрол – один из первых импортных композиционных материалов появившихся в России. Это двухкомпонентный композиционный материал. Выпускается комплектом:

– Порошок. Представляет собой комбинацию высокомолекулярных соединений диметакрилатов (30%) с неорганическим наполнителем (алюмосиликатное стекло) по массе 70%. Порошок выпускается в 4 цветовых оттенках: основной оттенок (№ 21) 40 гр.; дополнительные оттенки (№№25,27,45) по 30 гр.

– Жидкость 20 гр. (ПАК – полиакриловая кислота).

– Травильный раствор 12 гр.

– Блокнот глянцевой бумаги.

– сохраняет постоянство объема;

– имеет коэффициент теплового расширения близкий к таковому твердых тканей зуба;

– обладает хорошими эстетическими качествами;

– неудовлетворительная цветоустойчивость, так как материал относится к классу макрофилов, поэтому плохо шлифуется и полируется (пломба меняет цвет);

– не технологичный (жидкий, текучий – сильно прилипает к инструментам), но через 4 минуты быстро твердеет (трудно моделировать пломбу);

– обладает токсическим действием на пульпу (требует изоляции);

– слабо выявляется рентгенологически.

Эвикрол предназначен для пломбирования всех классов полостей по Блеку.

Смешивается на глянцевой бумаге пластмассовым шпателем в пропорции: одна капля жидкости (флакон-капельница должен быть вертикально перевернутым, тогда капли будут равными по размеру) с одной мерной ложкой порошка выбранного цвета. Все перемешивается сразу. Время замешивания 30-40 секунд. Смесь имеет жидкую консистенцию, поверхность слегка матовая, смесь тянется за шпателем.

После препарирования и наложения изолирующей цементной прокладки проводится протравливание эмали травильным раствором (30% фосфорная кислота) в течение 1 минуты. Затем травильный раствор смывается водой, полость и поверхность эмали тщательно высушивают воздухом. После внесения пломбировочной массы в полость, в участки декальцинации (поры, углубления, образовавшиеся в результате протравливания) эмали проникает материал, но это так называемая «ложная» адгезия. Эвикрол вносят в полость с небольшим избытком. Рабочее время равно 1,5-2 минуты. Моделирование пломбы проводится пластмассовыми инструментами – шпателем, пластмассовой контурной матрицей. Отделка пломбы проводится спустя 5 минут.

2. Другой вид композитов химического отверждения: «паста-паста». Представляет большие удобства в работе, но паста имеет густую консистенцию и она не проникает в микроуглубления, поэтому для сцепления композита появились адгезивы (это те же мономеры, что и в пасте, с добавлением мономеров низкой вязкости): основной (базовый) и каталитический.

Независимо от типа применяемого композитного материала необходимо проведение предварительного кислотного протравливания (кондициониро- вания) поверхности эмали. Кислоты могут быть различные: ортофосфорная, лимонная, щавелевая, малеиновая и другие. Но действие их на эмаль одинаково: попадая на поверхность эмали, кислота приводит к растворению апатитов и к частичной деминерализации поверхности. Оптимальной концентрацией кислот, которые в настоящее время применяются, является концентрация от 30% до 40%. Все они носят общее название протравливающая жидкость (etching liguid). Фирмы-производители, как правило, предлагают кислоты в концентрации от 32до 38%.

Некоторые фирмы рекомендуют более слабые растворы фосфорной кислоты, например протравочные гели фирмы «Heraus/Kulzer» – «Gluma Etch 20 Gel» и «Esticid-20 FG» изготовлены на основе 20%-ной фосфорной кислоты, гель «All-Etch» фирмы «Вisko» – на основе 10%-ной фосфорной кислоты.

Время травления в зависимости от кислотной резистентности эмали составляет 15-60 секунд. После этого протравливающий препарат смывается струей воды. Время смывания должны быть не меньше времени протравливания. Затем эмаль тщательно высушивается. Правильно протравленная эмаль после высушивания утрачивает блеск, становится меловидно-белой.

Более удобны в работе протравливающие гели (etchig gel), чем жидкие травящие составы. Фирма Vivadent выпускает гель под названием эмаль-препаратор (enamel preparator). Гель легко наносится на ограниченные участки эмали вокруг препарированной полости, исключается попадание травящего средства на дентин и окружающие зуб ткани. Гель окрашен и помещен в прозрачную упаковку (шприц, полиэтиленоый флакон с канюлей для аппликации), что позволяет легко дозировать и контролировать качество нанесения и удаления его с поверхности эмали. В то же время, жидкие протравливающие средства лучше проникают в ямки и фиссуры.

Гель наносят на скошенные края или частично сошлифованную поверхность эмали и еще на поверхность эмали выше скоса примерно на 1 мм (а, следовательно, материал тоже заведется на эту поверхность и граница между пломбой и эмалью не будет заметна) с помощью кисточки или аппликатора. Время протравливания составляет 15-60 секунд. Наиболее эффективным способом применения протравливающего геля, позволяющим его дозировать, является нанесение из шприца через иглу. В результате кислотного протравливания с поверхности удаляются загрязнения и часть эмали на глубину 5-10 мкм. Под воздействием кислот происходит растворение участков эмалевых призм, избирательное удаление из структуры эмали межпризменного вещества, вследствие чего она становится микропористой (микрошероховатой). За счет этого значительно увеличивается площадь для сцепления с композитом.

Попадание слюны или крови на протравленную поверхность недопустимо. В противном случае травление необходимо повторить в течение 10 секунд.

Нужно помнить о чрезвычайно нежной поверхности эмали после протравливания. Эмалевые призмы истончаются и могут легко крошиться при механическом воздействии. Поэтому не рекомендуется дотрагиваться до обработанной поверхности. Также запрещается обработка протравленной поверхности спиртом и эфиром. В качестве эмалевого адгезива (бонд-агента) обычно используется ненаполненная или мало наполненная смола. Это тот же мономер, что и органическая основа композита, только более жидкий и представляет собой смесь низковязких мономеров, способных проникать между призмами протравленной эмали. Более низкая вязкость по сравнению с композитом обеспечивает лучшее проникновение адгезива в микропоры эмали и соединение его с композитом.

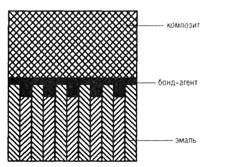

После его полимеризации образуется так называемый гибридный слой («уже не зуб, но еще не пломба»), способствующий микромеханическому сцеплению композита с поверхностью эмали. С композитом же адгезив образует химическую связь (рис.91).

Рис. 91. Схема соединения композита с поверхностью эмали с помощью бонд-агента

В настоящее время протравливание эмали и применение связующих (адгезивных) агентов считается обязательным условием при пломбировании композитными материалами. Невыполнение этих этапов приводит к нарушению сцепления композита с тканями зуба, что проявляется возникновением краевой щели, микробной инвазией и окрашиванием краев пломбы («течь шва»), повышенной послеоперационной чувствительностью, возникновением рецидивного кариеса, а иногда повреждением пульпы.

В подготовленную полость (протравленную, промытую водой, тщательно высушенную воздухом) кисточкой вносится подготовленный адгезив (в равных количествах смешиваются в полетке базовый и каталитический в течение 10 секунд). Адгезив тонко распределяется (осторожно) струей воздуха. После высыхания первого слоя желательно нанести еще 1-2 слоя эмалевого адгезива. Поверхность должна быть блестящей, влажной, а не высушенной. При смешивании паст следует строго следовать инструкциям фирм-производителей и замешивать в соотношении 1:1 во избежание неполной полимеризации материала и нарушения прочности пломбы. Не следует забывать, что процесс отверждения зависит от температуры (оптимальная температура воздуха для отверждения композитов 20-23ºС). При смешивании паст, чтобы не загрязнить их, нужно использовать разные концы шпателя. Основную пасту берут закругленным концом, каталитическую – плоским. Замешивание паст нужно проводить быстро, тщательно для получения однородности массы. Вносить в полость 1-2 порциями с небольшим избытком. Рабочее время короткое (3-4 минуты). После затвердения проводится окончательная отделка пломбы с последующим покрытием реставрированного зуба фторсодержащим гелем.

В комплект композитов типа «паста-паста» входят:

– два флакона (капельниц) адгезивов;

– гель для протравливания;

– блокнот из влагонепроницаемой бумаги.

Некоторые фирмы-производители выпускают для удобства применения пасту в шприцах.

В настоящее время многие стоматологи отказываются от самополимеризующихся композитов и предпочитают светоотверждаемые композиты.

Тестовые задания по композитам:

1. Что такое композит:

1) смесь стеклоиономера и ненаполненого полимерного материала;

2) смесь неорганических частиц (не менее 50% объема), обработанных

силанами и взвешенных в связующей органической матрице;

3) соединение окиси цинка и полиакриловой кислоты;

4) соединение силицина и полиакриловой кислоты;

5) материалы на основе акриловых и эпоксидных смол.

2. Из перечня пломбировочных материалов укажите композит типа «паста-паста»:

3. Цель травления эмали:

4) улучшение условий фиксации;

4. Основой современных композитных материалов является:

1) метиловый эфир метакриловой кислоты;

2) бисфенолглицидилметакрилат (Bis-GMA);

3) низкомолекулярная жидкая эпоксидная смола.

5. Соединение эмалевых адгезивов с эмалью зуба происходит:

1) за счет проникновения бонд-агента в микропоры эмали;

2) за счет образования химической связи.

6. Каким отличительным свойством обладают макрофильные композиты:

5) способностью выделять фтор.

7. Каким отличительным свойством обладают микрофильные композиты:

3) отвечают эстетическим требованиям;

4) отсутствием токсичности по отношению к пульпе зуба;

5) хорошей адгезией.

8. Назовите вещества, несовместимые с композитами:

2) хлорамин, хлоргексидин

3) спирт, эвгенол, перекись водорода

4) дистиллированная вода

9. К какому виду пломбировочных материалов относится акрилоксид:

3) ненаполненным полимерам

5) временным пломбировочным материалам

10. Назовите пломбировочный материал, который можно использовать при любой локализации кариеса:

2) серебряная амальгама;

Ответы на тестовые задания:

1 – 3); 2 – 3); 3 – 4); 4 – 2); 5 – 1); 6 – 2); 7 – 3); 8 –3); 9 – 3); 10 – 4)

Тема12. Светоотверждаемые композиты (фотополимеры). Состав и свойства. Требования к полимеризационной лампе. Адгезивные системы. Методика клинического применения композитных пломбировочных материалов. Техника «Сандвич». Отделка пломб. Компомеры

1. Организация занятия.

2. Контроль исходного уровня знаний.

3. Демонстрация прайс-листов, каталогов, аннотаций на фотополимеры.

4. Демонстрация в/фильмов: «Стоматологические материалы фирмы 3М»,

«Художественная реставрация зубов с помощью материалов фирмы Dent-

sply» – лектор Сергей Радлинский, «Основы эстетической реставрации в

стоматологии полостей I-V класса»

5. Демонстрация преподавателем методики приготовления; техники

пломбирования фотополимерами и отделки пломб.

6. Самостоятельная работа студентов по освоению техники приготов-

ления и наложения светоотверждаемых композитов.

7. Контроль эффективности обучения с коррекцией ошибок студентов.

8. Подведение итогов занятия.

9. Задание на дом: Реферат: «Композиты светового отверждения.

Состав и свойства». Рисунок: «Техника внесения и отверждения

слоев при пломбировании светоотверждаемым композитом кариоз-

Светоотверждаемые композиты представляют собой однопастные системы. Механизм полимеризации их такой же, как и материалов химического отверждения, но активация полимеризации осуществляется не химическим активатором, а фотонной (световой) энергией. В качестве инициатора полимеризации используется светочувствительное вещество камфорохинон, расщепляющееся под воздействием света длиной волны в пределах 400-500 нм. НМ – это одна миллиардная часть метра (для сравнения: человеческий волос толще нм примерно в 80000 раз). Светоотверждаемые композиты имеют ряд преимуществ перед композитами химического отверждения:

– не требуют смешивания компонентов;

– не изменяют вязкость в процессе работы;

– позволяют более длительно моделировать пломбу;

– полимеризация осуществляется «по команде» (т.е. по решению врача);

– материала нужно брать столько, сколько нужно (позволяют работать «без отходов»);

– не темнеют из-за химических превращений входящих в них компонентов;

– светоотверждением достигается более высокая степень полимеризации;

– применение фотополимеров позволяет улучшить качество пломбы.

В то же время фотополимеры имеют ряд недостатков:

– большие затраты времени при наложении пломб из этих материалов (при лечение одного зуба по поводу кариеса требуется 40-60 минут, а при использовании композитов химического отверждения – 25-30 минут);

– высокая стоимость фотополимеров;

– свет лампы вреден для глаз (требуется применение защитных средств: защитный экран на световоде, защитные очки). При систематическом несоблюдении техники безопасности при работе с гелевой лампой могут возникнуть заболевания глаз: катаракта, атрофия зрительного нерва.

Для полимеризации светоотверждаемых композитов используют специальные активирующие лампы – фотополимеризаторы, дающие высокоинтенсивный голубой свет с длиной волны 400-500 нм.

В настоящее время разрабатываются новые технологии для проведения фотополимеризации:

– плазменные источники света (нет вольфрамовой нити, электрический разряд в газовой среде, но образуется много тепла и много потребляется энергии);

– лазерные технологии (энергии используется немного, диапазон света небольшой, но полимеризация происходит очень быстро, а, следовательно, большая вероятность отрыва).

Пока эти технологии в стадии разработки.

В последнее время широкое клиническое применение получили светодиодные лампы. У них узкий спектральный диапазон (от 450 до 490нм), преобразование энергии эффективнее в 10 раз, чем в галогеновых (поэтому они работают на 4-х вольтовом аккумуляторе). Самое главное клиническое преимущество: холодный свет (одна из причин разрушения белковой структуры тканей зуба: температура свыше 42˚С).

Основные преимущества светодиодной лампы:

– сам источник света не производит тепла (холодный свет), поэтому не нужен вентилятор, который занимает место, производит шум;

– высокая надежность (1000 часов, вместо 25-50 часов работы галогеновой лампы);

– имеет узкий световой поток (в пределах 450-490 нм);

– интенсивность светового потока 600-700 мV/см² (у галогеновых ламп вдвое меньше);

– эти лампы с так называемым «мягким стартом»: интенсивность светового потока нарастает в течение 15 секунд, т.е. напряженность полимеризационной усадки меньше, чем при обычном режиме светооблучения. Затем интенсивность светового потока увеличивается. Такой режим фотополимеризации позволяет уменьшить вредное влияние полимеризационной усадки на ткани зуба, снизить риск постпломбировочных осложнений;

– источник энергии – аккумулятор, который подзаряжается в промежутках работы, зарядки хватает на 60 свечений по 40 секунд;

– занимает мало места (лампа сама по себе является миниатюрной).

Полнота полимеризации материала зависит от следующих факторов:

– продолжительности действия света, его интенсивности;

– толщины слоя полимеризуемого композита;

– цвета прозрачности композита.

Рекомендуется ежедневно проверять интенсивность излучения лампы специальными приборами – лайтмерами (радиометрами, люксометрами).

Считается, что интенсивность света должна быть более 300 мV/см². Такая светосила обеспечивает эффективную полимеризацию материала на глубину до 3 мм (за время, рекомендованное фирмой-производителем) композитного материала. Оптимальной считается продолжительность воздействия 40-60 сек.

При силе света от 200 до 300 мV/см² необходимо увеличить время воздействия. Светосила менее 200 мV/см² не обеспечивает полноценной полимеризации.

Увеличение степени полимеризации композита способствует повышению его прочности, поэтому лучше увеличить время воздействия света, особенно при темных цветовых тонах материала. А.Ж. Петрикас (1994г.) рекомендует: «…. Передержать лучше, чем не додержать».

В процессе работы фотополимеры необходимо защищать от других источников света: солнечного света, света ламп в кабинете (особенно ламп дневного света), света лампы стоматологической установки (особенно, если в светильнике установлена галогеновая лампа).

В процессе работы с фотополимеризатором в обязательном порядке необходимо соблюдение техники безопасности, т.к. длительная световая экспозиция может нанести вред сетчатке глаз вплоть до атрофии зрительного нерва, или привести к перегреву тканей зуба и полости рта пациента. Поэтому не следует превышать рекомендуемое время облучения, смотреть долго и с близкого расстояния на процесс фотополимеризации. Не рекомендуется смотреть на конец световода, излучающего световой пучок, и на свет, отражаемый от поверхности зубов. Рекомендуется использование фотозащитного экрана или очков, эффективно задерживающих свет с длиной волны до 500 нм (светофильтры оранжевого цвета).

Необходимо аккуратно обращаться со световодом во избежание повреждения полированного края. Не допускается контакт световода с пломбировочным материалом, не прошедшим стадию полимеризации (в то же время расстояние световода до поверхности композита должно быть не более 6 мм), т. к. загрязнение наконечника ведет к снижению интенсивности светового излучения и, следовательно, ухудшению качества фотополи- меризации.

Процесс восстановления разрушенных зубов непосредственно в полости рта получил название реставрация. Реставрация сочетает в себе элементы лечебной и художественной работы.

При проведении реставраций светоотверждаемыми композитами существует практически 2 противопоказания:

– наличие у пациента стимулятора сердечного ритма (фотополимеризатор может нарушить частоту импульсов кардиостимулятора и возможна остановка сердца);

– аллергическая реакция пациента на элементы адгезивной системы или самого композита.

Успешное проведение реставрации зубов во многом зависит от того, как организовано рабочее место врача-реставратора.

Требования к организации рабочего места при работе с фотополимерами

Стоматологическая установка, используемая для реставраций, должна иметь:

– светильник установки должен иметь белый свет, не искажающий

Реставрация зубов светоотверждаемыми композитными материалами занимает много времени, поэтому пациент должен находиться в кресле в положении лежа. Это положение обеспечивает нормальный доступ к полости рта пациента врачу и ассистенту.

Важным является поддержание в стоматологическом кабинете оптимального температурного режима – в диапозоне 21-23˚С. При более низкой температуре композитные материалы начинают терять свою пластичность, при более высокой – становятся вязкими, текучими.

Работа с фотополимерами проводится в 4 руки, т. е. с участием специально обученного ассистента.

Функциональные обязанности ассистента

Ассистент осуществляет стерилизацию инструментов, антисептическую обработку кабинета, замешивание материалов, подачу необходимых инструментов врачу в процессе работы, принимает непосредственное участие в реставрационной работе и подготовке к ней.

Ассистент выполняет ряд манипуляций, не требующих высокой квалификации врача-реставратора.

К ним относятся:

– обучение гигиене полости рта (ГПР) и проведение контрольных чисток зубов;

– удаление массивных зубных отложений;

– аппликационное обезболивание места вкола на слизистой оболочке перед проведением анестезии;

– наложение и снятие коффердама;

– эвакуация пыли и ротовой жидкости по мере их накопления в процессе работы;

– отверждение композита фотополимеризатором;

– окончательная полировка поверхности реставрации;

– еженедельная проверка мощности фотополимеризатора.

Для выполнения манипуляций ассистент должен знать технологию работы с композитными материалами.

Дата добавления: 2018-09-23 ; просмотров: 7346 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник