- Обогащение полезных ископаемых в горнодобывающей промышленности

- Основы обогащения полезных ископаемых

- Гравитационное разделение

- Тяжелые среды

- Концентрационные столы

- Сепарация на шлюзах

- Винтовые сепараторы

- Центробежный концентратор

- Воздушная сепарация (подвид гравитационной)

- Магнитное обогащение

- Электрическое обогащение

- Флотационное обогащение

- Радиометрическая сепарация

- Химическая сепарация

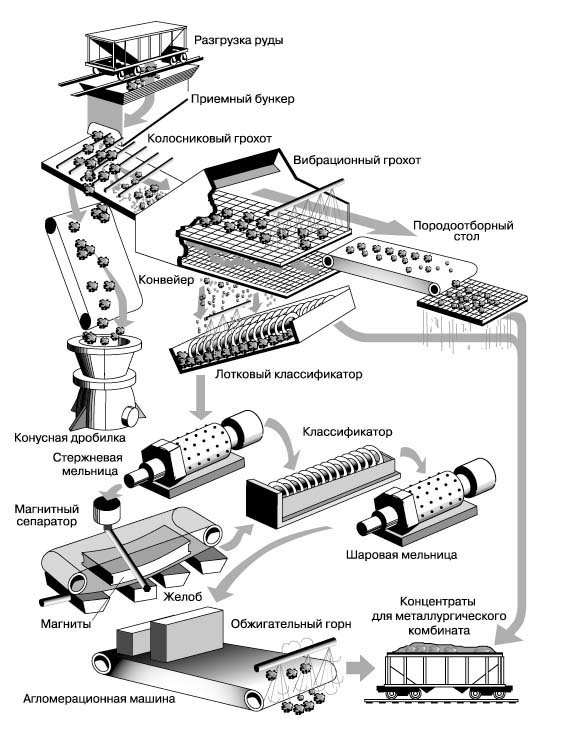

- Обогатительные фабрики

- РУДЫ ОБОГАЩЕНИЕ

- Дробление.

- Размалывание.

- Грохочение.

- Грохота.

- Механические классификаторы.

- Центробежные конусные классификаторы.

- МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ

- Гравитационная концентрация.

- Обогащение в тяжелой среде.

- Отсадочные машины.

- Концентрационные столы.

- Шлюзы.

- Флотация.

- Электрическая и магнитная сепарация.

- Магнитная сепарация.

- Электростатическая сепарация.

- ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ

- Плавление.

- Обжиг.

- Выщелачивание.

- Методы непосредственного воздействия на руду выщелачивающих растворов.

- Извлечение ценных компонентов.

Обогащение полезных ископаемых в горнодобывающей промышленности

Горнодобывающая промышленность никогда не обходится без такого метода обработки полезных ископаемых, как обогащение. Это процесс, при котором концентрация ценного сырья в добытой породе увеличивается, что повышает эффективность его использования. Например, железная руда представляет собой комплекс минералов, содержание железа в которых может колебаться от 10 до 60%.

Чтобы очистить сырье от примесей и прибегают к процессу обогащения, после которого эти цифры увеличиваются до 70-90%. Это первичная обработка твердых полезных ископаемых. Прежде чем приступить к нему, руду необходимо подготовить. В зависимости от вида сырья, его дробят, обжигают и промывают. Дальнейшее производство зависит от физико-химических свойств.

Основы обогащения полезных ископаемых

Исходя из минерального состава сырья, которое требует обогащения, существует большое количество способов его очищения. Принцип действия заключается в разделении ценной породы и пустой, благодаря чему концентрация полезного вещества в переработанном материале значительно повышается.

Есть несколько видов обогащения:

- электрическое,

- гравитационное,

- магнитное,

- радиологическое

- химическое.

Его выбор зависит от плотности материала, его магнитной или электрической восприимчивости, адсорбционной способности, химического состава, агрегатного состояния и кристалло-химической структуры. Также влияет и уровень взаимодействия пустой и ценной породы, насколько сильна их связь. Часто возникают случаи комбинирования этих методов, для повышения эффективности работы. Обогащение может проводиться в несколько этапов, когда в пустой породе остаются маленькие частички полезного ископаемого.

Первое промышленное применение обогащения сырья датируется 1700 годом, когда для добычи золота, оно размачивалось и фильтровалось. Но различные методы существовали в примитивном виде еще до нашей эры.

Гравитационное разделение

Основа обогащения полезных ископаемых этого типа лежит в распределении материалов по плотности, относительно среды, в которую помещается взвесь. Самым распространенным в горнодобывающей промышленности является применение гидравлического прибора. Пласт полезных ископаемых постепенно поддается воздействию турбулентного потока жидкости. В результате этого, минералы разрыхляются и разделяются в зависимости от плотности.

Легкая фракция быстро поднимается на поверхность, а в дальнейшем собирается. Этот процесс не позволяет достигнуть высокой точности сепарации, поэтому сейчас частота его применения снизилась. Преимущество гравитационного обогащения в его себестоимости – она достаточно низкая. Но, из-за использования воды, он может стать причиной неблагоприятной экологической ситуации.

Гравитационное обогащение применяется почти для каждого вида переработки полезных ископаемых. Предварительно необходимо провести несколько подготовительных этапов. Например, дробление сырья в грохотах, благодаря чему можно отделить небольшое количество пустой породы. Применяется и вымачивание, опрыскивание, обжигание. Это значительно увеличивает его эффективность.

Тяжелые среды

Самым простым является обогащение в тяжелых средах, где нет потока жидкости, а разделение происходит под воздействием гравитации. Легкие частицы отделяются от тяжелых на несколько фракций. В качестве жидкостей может выступать раствор хлоридов кальция или цинка, органические смеси.

Концентрационные столы

Эталоном гравитационного разделения полезных ископаемых является обогащение на концентрационных столах. Первое упоминание об этом методе можно найти еще в трудах Геродота, который описывал древне-грецкие способы добычи золота. Установка представляет собой стол с выточенными горизонтальными желобами (рифлями), наклоненный под углом 1-10 градусов. Сверху подается напор суспензии, жидкости с дробленым полезным ископаемым. Под воздействием силы тяжести, частички оседают в желобах, а пустая порода остается в потоке. Недостаток этого способа в том, что для эффективного разделения сырья, руду необходимо раздробить до 0,1-13 мм. В противном случае большое количество пустой породы попадет в отсадку.

Сепарация на шлюзах

Для обогащения рассыпных руд (золота, вольфрама, олова и других редких металлов), используют сепарацию на шлюзах. Для разделения используется специальный материал с шероховатым покрытием – трафарет, в котором и задерживается ценное сырье. Жидкость может подаваться на ступенчатую и желобную ровную конструкцию, в зависимости от вида полезного ископаемого.

Интересно, что этот вид обогащения появился очень давно, и стал причиной появления легенды о золотом руно. В древности шкуры молодых овец смазывали жиром, и укладывали на дно желобов, куда подавалась суспензия золотоносного песка. Ценный металл задерживался в ворсинках, а жир не позволял ему двигаться вместе с потоком.

Винтовые сепараторы

Жидкость, в которую помещена взвесь полезного ископаемого, движется по вертикальной оси, по винтовому желобу. Здесь на породу воздействует две силы – гравитационная и центробежная. В результате этого процесса, тяжелые частицы перемещаются вдоль внутреннего борта желоба, а легкие по его внешней части. По завершению движения жидкости, они попадают в разные отсеки, и отправляются на дальнейшую переработку или утилизируются.

Центробежный концентратор

Этот способ является наиболее современным и эффективным на сегодня среди гравитационных. Его особенность в том, что он позволяет отделить минимальные частички полезного ископаемого от пустой породы. Благодаря воздействию центробежной силы, удается увеличить массу частиц, в результате чего и происходит сепарация. Для осуществления этого метода используется специальная установка – гидроциклон. В нем происходит вихревое вращение жидкости, благодаря чему образуется центробежная сила, заставляющая породу разделяться на фракции.

Воздушная сепарация (подвид гравитационной)

Это один из самых старых способов обогащения полезных ископаемых, но его не часто применяют в промышленных целях. Использование воздушной сепарации было разработано для районов, которые не обеспечены достаточным количеством водных ресурсов, из-за чего их использование не рентабельно. Одно из значительных преимуществ этого способа – минимальный вред окружающей среды.

Принцип действия воздушной сепарации в том, что струя воздуха, подающаяся под давлением, разрушает породу, высвобождая необходимое сырье. Это подходит для железных руд, где плотность пустого сырья значительно ниже, чем металла. Впервые его применили в Мексике, для обработки золотоносной руды, где воздушная сепарация показала хороший результат. Существенным недостатком этого метода является климатическая зависимость – влажность окружающей среды не должна превышать 5-6%.

Магнитное обогащение

Метод магнитного обогащения используется только для руд, которые имеют в составе магнитное сырье (железных, марганцевых, медно-никелевых руд и руд редких металлов). Его проводят в мокрой и сухой среде, в зависимости от плотности и гидрофильности пустой породы. Иногда в качестве первичной обработки сырья используется обжиг – он повышает его магнитные свойства.

Преимущество этого метода в низкой себестоимости. Устройства для сепарации долговечны, не требуют постоянного обслуживания и автоматизированы. К тому же он не оказывает негативного влияния на экологию местности. Учитывая постоянное развитие технологий, эффективность магнитной сепарации значительно увеличивается.

Руды, подлежащие магнитному обогащению:

1. Сильномагнитные:

1.1. магнетит,

1.2. франклит,

1.3. пиротин,

1.4. мартит

2. Магнитные:

2.1. ильменит,

2.2. гематит,

2.3. хромит

3. Слабомагнитные:

3.1. глауконит,

3.2. доломит,

3.3. пирит.

4. Не магнитные:

4.1. нерудные ископаемые.

Обогащение проводится в магнитном сепараторе, где разделяется смесь минералов и металлических включений. Он может быть роторным, барабанным и валковым, но принцип разделения остается одинаковым. При движении магнитной головки, восприимчивый материал движется по направлению к полю, а пустая порода не меняет своей траектории. Существуют приспособления, которые скомбинированы с грохотами, для вибрационного дробления материала.

Магнитная сепарация впервые была изобретена еще в 1792 году, но ее промышленное использование началось только в 19 веке.

Электрическое обогащение

Одним из самых новых и эффективных методов является электрическая сепарация сырья. Но он подходит только для полезных ископаемых, которые восприимчивые к воздействию тока.

Способы электрической сепарации материала:

- Электрическая.

- Электростатическая.

- Диэлектрическая.

- Трибоэлектрическая.

- Трибоадгезионная.

Основа этого метода – существенные различия в их электрической природе. Прежде, чем приступить к процессу обогащения, необходимо зарядить восприимчивый материал. Благодаря этому, его можно будет отделить от пустой породы. Изменения электрического поля можно достигнуть несколькими путями – индукция, касание, воздействие газовыми ионами.

Принцип разделения основывается на том, что поведение проводника и диэлектрика разное. При контакте одноименных зарядов, они отталкиваются, а непроводник остается неподвижным. Если заряды разные, то они притягиваются. Из-за этого, порода с большим количеством полезного сырья отделяется от пустой. Электрическая сепарация – один из самых эффективных процессов обогащения полезных ископаемых, без применения химических реагентов.

Флотационное обогащение

Чаще всего этот способ применяется в обогащении медной руды. В основе принципа действия этого метода лежит разделение жидкости на фракции, при котором гидрофобные частицы удерживаются на поверхности легкого слоя, и поднимаются на поверхность с пеной или реагентом.

Существует 2 типа флотационных методов обогащения:

- Жидкость-жидкость (масляная, пленочная).

- Жидкость-газ (пенная).

В промышленных масштабах чаще используется пенная флотация. Жидкость состоит из реагентов, которые увеличивают адгезивные свойства полезного ископаемого. При вспенивании суспензии, частицы металла, например, меди, прикрепляются к пузырькам воздуха, и всплывают на поверхность. Пустая порода оседает на дно, а пена собирается и отправляется в дальнейшее производство.

Пленочная и масляная сепарация появилась намного раньше. В качестве реагента, к которому прикреплялось полезное ископаемое, использовались перья смазанные жиром или смола. При всплывании на поверхность, они задерживали в себе частички гидрофобных материалов. Но, в сравнении с ним, пенная сепарация несколько эффективнее и дешевле.

Радиометрическая сепарация

Этот метод является одним из самых дорогих, используется для руд с низким содержанием полезного сырья. Например, он высокоэффективен в поиске драгоценных камней, концентрация которых в породе может достигать 0,1%. Основа обогащения полезных ископаемых этим методом – способность минералов к излучению или восприимчивость к облучению Он чувствителен для частичек 2-300 мм. Принцип действия построен на восприимчивости ископаемого к излучению. Во время облечения, камни начинают источать свечение. Специальный прибор регистрирует его и подает поток воздуха, в результате чего, частица выбрасывается в приемник.

Химическая сепарация

При обработке урановых, вольфрамовых, медных, медно-никелевых руд активно используется и метод химического обогащения. Также для обезжелезивания каолинов, кварца и полевого шпата. Ископаемое помещают в специальный реагент, который растворяет пустую породу, не меняя состав полезного сырья. Благодаря этому методу можно получить высокую эффективность обогащения, но его себестоимость достаточно высока. Поэтому его используют в случаях, когда концентрация материала в руде достаточно низкая, из-за чего другие методы сепарации будут не результативны.

Одним из самых новых является химико-биологическое обогащение. В основе лежит принцип выщелачивания, разрушения кристаллических решеток пустой породы бактериями, например, Thiobacillus ferroxidans, Ferrobacillus tiooxidans. Также продукты жизнедеятельности этих бактерий являются сильными окислителями, благодаря чему разрешение пустой породы происходит намного быстрее. В результате этого процесса можно перерабатывать руды с низким содержанием полезного ископаемого.

Обогатительные фабрики

Обогащение полезных ископаемых – это способ увеличения концентрации ценного сырья, и отделения его от пустой породы. Оно необходимо для получения чистых металлов, угля, драгоценных камней. Каждое горнодобывающее предприятие не может обойтись без обогатительной фабрики, где и происходит процесс сепарации. Они могут, как располагать на месте добычи полезных ископаемых, так и при заводах, которые перерабатывают уже готовое сырье.

Современные обогатительные фабрики являются полностью автоматизированными, а речное вмешательство сведено до минимума. На них в сутки может быть переработано до 100 тысяч тонн руды. Очень часто методы обогащения полезных ископаемых комбинируются, как, например, химический и флотацинный.

Источник

РУДЫ ОБОГАЩЕНИЕ

РУДЫ ОБОГАЩЕНИЕ, методы переработки природного минерального сырья, которое представляет собой естественную смесь ценных компонентов и пустой породы, с целью получения концентратов, существенно обогащенных одним или несколькими ценными компонентами. Обогащение руды осуществляется преимущественно механическими, а также термическими и химическими методами.

Исторически обстоятельства сложились таким образом, что обогащение полезных ископаемых началось с обогащения руд; в связи с необходимостью дальнейшей переработки концентратов, полученных в результате обогащения руд, а также другого природного сырья, которое приобрело промышленную значимость, появились и другие отрасли горного дела. Первоначальные процессы обогащения руды заключались в промывке россыпных месторождений золота и дроблении крупных глыб горных пород, обогащенных самородными металлами, такими, как золото, серебро и медь. Г.Агрикола в своем труде О горном деле (De re metallica, 1556) цитирует записи, свидетельствующие о промывке россыпного золота раньше 4000 до н.э. Добыча золота из жил путем дробления и промывки производилась уже в 2400 до н.э. Сильное нагревание свинцово-серебряных руд практиковалось в Греции в 3–2 в. до н.э. Агрикола описал сложную переработку руд благородных и цветных металлов посредством методов, элементы которых включает и современная гравитационная концентрация.

К главным процессам обогащения руды относятся измельчение руды и выделение концентрата. Измельчение заключается в дроблении природного материала, обычно механическими методами, с получением смеси частиц ценных и ненужных компонентов. Дробление может также дополняться химическим разложением молекул компонентов для освобождения полезных атомов. Выделение, или концентрация, состоит в обособлении полезных частиц одного или нескольких продуктов, называемых концентратами, и исключении ненужных частиц пустой породы (хвостов, или отходов). Частицы, которые не попали ни в концентрат, ни в отходы, называются промежуточным продуктом и обычно требуют дальнейшей переработки.

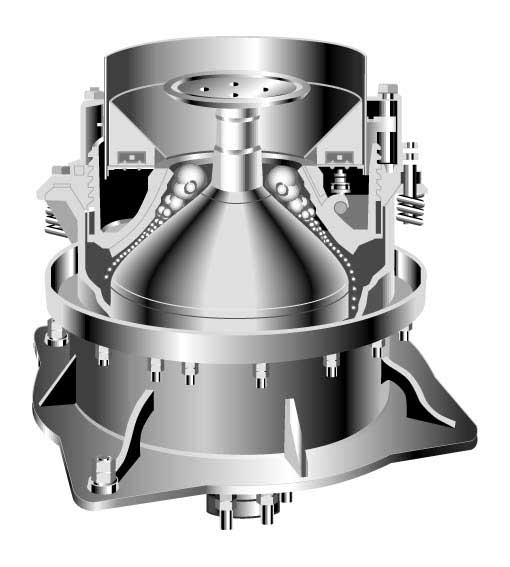

Дробление.

К дроблению относятся механические процессы, посредством которых добытая в руднике порода разбивается до размеров, подходящих для дальнейшего измельчения посредством размалывания. Устройства, которые разбивают добытое в руднике сырье, относятся к первичным дробилкам; дробилки щекового и конусного типов среди них являются основными. Вторичное дробление осуществляется в один, два, реже в три этапа.

Размалывание.

Размалывание представляет собой конечный этап механического отделения полезных минералов от пустой породы. Обычно оно производится в водной среде посредством машин, в которых порода измельчается при помощи чугунных или стальных шаров, кремневой гальки, а также гальки, образующейся из твердых кусков руды или вмещающей породы.

Грохочение.

Грохочение применяется для приготовления материала определенной размерности, поступающего на концентрирование. Грохотами обычно разделяют зерна, размер которых превышает 3–5 мм; механические классификаторы используются для более тонкой сепарации мокрого материала.

Грохота.

Большинство грохотов относится к вибрационному типу. Их главным элементом является сито, пластина с отверстиями или какая-либо другая плоская перфорированная конструкция (обычно устанавливаемая наклонно под углом 20–40 ° ), которой придается вибрация с частотой 500–3600 циклов в минуту.

Механические классификаторы.

Механические классификаторы представляют собой прямоугольные лотки с наклонным дном, которым сообщается встряхивающее и возвратно-поступательное движение. Материал, подлежащий разделению по крупности зерен, смешивается с водой, подается на верхний край классификатора и перемещается под действием силы тяжести в углубление на нижнем крае лотка. Там более тяжелые и крупные частицы оседают на дно и забираются конвейером. Более легкие и мелкие частички выносятся потоком воды.

Центробежные конусные классификаторы.

В центробежных конусных классификаторах для выделения рудных частиц используются центробежные силы в водной среде. Процесс разделения в таких классификаторах позволяет получить мелкозернистую песчано-шламовую фракцию, пригодную для дальнейшего концентрирования методом флотации.

МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ

Механические методы обогащения позволяют отделить ценные рудные частицы от частиц пустой породы с использованием чисто физических процессов, без химических превращений.

Гравитационная концентрация.

Гравитационная концентрация основана на использовании разной плотности различных минералов. Частицы разной плотности вводятся в жидкую среду, плотность которой имеет промежуточное значение между плотностями минералов, подлежащих разделению. Этот принцип можно проиллюстрировать отделением песка от опилок, когда их бросают в воду; опилки всплывают, а песок тонет в воде.

Обогащение в тяжелой среде.

Метод обогащения в тяжелой среде основан на использовании суспензии, состоящей, помимо частиц руды, из воды и твердого компонента. Плотность суспензии варьируется от 2,5 до 3,5 в зависимости от свойств разделяемых минералов. При этом используются конические или пирамидальные емкости.

Отсадочные машины.

Отсадочная машина – это один из видов гравитационного концентратора, в котором суспензия состоит из воды и рудных частиц.

В отсадочных машинах непрерывного действия имеются по крайней мере два отделения. Тяжелые частицы, попавшие в приемное отделение, скапливаются на дне; более легкие частицы всплывают. Подаваемый материал захватывается текущей водой и поступает в поверхностный слой на нижней части уклона, который стремится выплеснуться через край. Однако тяжелый материал проседает через более легкий и оказывается в придонном слое. Легкий материал смешивается с верхним слоем, и поперечный поток воды сносит его через перегородку в соседнее отделение, где происходит аналогичная сепарация. Автоматические разгрузочные устройства удаляют придонный слой с такой скоростью, чтобы он сохранял необходимую толщину.

Концентрационные столы.

Концентрационные столы представляют собой гравитационные концентраторы, приспособленные для переработки материала песчаной фракции с размером зерна менее 2,5 мм. Главный их элемент – это покрытая линолеумом прямоугольная дека шириной 1,2–1,5 м и длиной около 4,8 м. Она устанавливается с небольшим регулируемым поперечным уклоном и испытывает возвратно-поступательное движение вдоль длинной стороны с частотой 175–300 циклов в минуту и амплитудой от 6 до 25 мм.

Дека имеет рифленую поверхность; при этом высота ее гребней уменьшается в направлении диагонали деки от края стола, где производится подача материала, к его выгрузочному концу. Водная суспензия попадает в бороздки и там расслаивается: более тяжелый материал оседает на дно, а более легкий оказывается наверху. Под воздействием возвратно-поступательного движения легкий материал передвигается по деке. Поскольку высота гребней к выгрузочному концу стола уменьшается, верхний слой смывается потоком воды, идущим поперек стола, и уносится вниз к его боковой стороне, тогда как более тяжелый материал переносится к выгрузочному концу.

Шлюзы.

Концентрационный шлюз представляет собой наклонный желоб с шероховатым дном, вдоль которого перемещается гравий россыпи (золотоносной или оловоносной), увлекаемый потоком воды; при этом тяжелые минералы оседают на дне углублений и удерживаются там, тогда как легкие выносятся. Шероховатость дна создается деревянными брусками, рейками, рифленой резиной, небольшими жердями и даже железнодорожными рельсами, устанавливаемыми вдоль или поперек желоба. Для переработки мелкозернистого песка и шлама дно шлюза покрывают мешковиной, брезентом или другим подобным материалом, который обычно прикрепляется металлической решеткой или грубой проволочной сеткой. При переработке золотоносного гравия для сепарации довольно часто используется ртуть благодаря ее способности прилипать к мелким частичкам золота и удерживать их в потоке воды. Ширина шлюза составляет от 0,5 до 2 м, а длина – от 3–6 м до 1,5 км и более. Наклон варьируют в пределах 2,0–12,5 см/м; при этом в нижней части шлюза преобладает тонкозернистый материал с большим количеством воды, а в верхней части – более грубозернистый с меньшим количеством воды. Периодически подачу материала прекращают и создают легкий поток воды, рифли снимают, начиная с выходного конца, осевший песок переворачивают лопатами для отмывки легкого песка, а оставшуюся часть сгребают в бадьи. Очищенный золотоносный продукт затем обрабатывается в промывочном лотке (диаметром 0,45 м и глубиной 5–8 см) с наклонными под углом 45 ° стенками. Когда песок вместе с водой в лотке встряхивается, тяжелый материал оседает, а легкие отходы смываются через край.

Флотация.

Флотация основана на различиях физико-химических свойств поверхности минералов в зависимости от их состава, что вызывает селективное прилипание частиц к пузырькам воздуха в воде. Агрегаты, состоящие из пузырьков и прилипших частичек, всплывают на поверхность воды, тогда как не прилипшие к пузырькам частицы оседают, в результате чего происходит разделение минералов.

Прилипание к пузырькам усиливается при селективном покрытии частиц одного из минералов поверхностно-активным веществом. Примером такого вещества может служить парафин. Погрузите покрытую парафином частицу в газированную воду, и пузырьки выделившегося углекислого газа прилипнут к нему. Если частица достаточно маленькая, то она всплывет. Углеводородные ионы, в которых химически активная группа представлена производными тиокислот (ксантогенаты, тиофосфаты, меркаптаны и подобные им соединения), взаимодействуют предпочтительно с ионами тяжелых металлов.

Флотация обеспечивает получение высокосортных концентратов. При этом флотационные реагенты составляют главную статью расходов. Этот процесс позволяет разделить практически любые два минерала, которые содержат существенно разные химические элементы или ионные группы.

Электрическая и магнитная сепарация.

Сепарация такого рода основана на различной поверхностной проводимости или магнитной восприимчивости разных минералов.

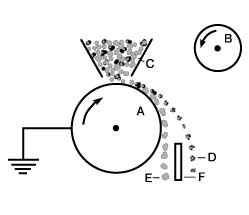

Магнитная сепарация.

Магнитная сепарация применяется для обогащения руд, содержащих минералы с относительно высокой магнитной восприимчивостью. К ним относятся магнетит, франклинит, ильменит и пирротин, а также некоторые другие минералы железа, поверхности которых могут быть приданы нужные свойства путем низкотемпературного обжига. Сепарация производится как в водной, так и в сухой среде. Сухая сепарация больше подходит для крупных зерен, мокрая – для тонкозернистых песков и шламов. Обычный магнитный сепаратор представляет собой устройство, в котором слой руды толщиной в несколько зерен перемещается непрерывно в магнитном поле. Магнитные частицы вытягиваются из потока зерен лентой и собираются для дальнейшей переработки; немагнитные частицы остаются в потоке.

Электростатическая сепарация.

Электростатическая сепарация основана на различной способности минералов пропускать электроны по своей поверхности, когда они находятся под поляризующим воздействием электрического поля. В результате частицы разного состава заряжаются в разной степени при определенных значениях напряженности этого поля и времени его воздействия и, как следствие, по разному реагируют на одновременно действующие на них электрические и другие силы, обычно гравитационные. Если таким заряженным частицам предоставить возможность свободно перемещаться, то направления их движения будут различаться, что и используется для разделения.

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ

Химические методы обогащения включают, в качестве предварительного этапа, измельчение руды, которое открывает доступ химическим реагентам к ценным компонентам руды, после чего облегчается извлечение этих компонентов. Химические методы могут быть применены как непосредственно к рудам, так и к концентратам, полученным в результате обогащения руд механическими методами. Терминология методов химического обогащения до некоторой степени запутана. В рамках этой статьи разделение в расплаве относится к процессу плавления, а разделение путем селективных химических реакций – к процессу выщелачивания.

Плавление.

Плавление – это химический процесс, происходящий при высоких температурах, в ходе которого ценный металл и пустая порода переходят в расплавленное состояние. Поскольку металл имеет более высокую плотность и нерастворим в расплавленной пустой породе, он отделяется от последней и погружается на дно. Метод плавления имеет свои специфические особенности для каждого металла. Например, свинцовый концентрат смешивается с твердыми реагентами в определенных соотношениях, чтобы получить загрузку печи такого состава, которая при нагревании до достаточно высоких температур приводит к образованию за счет пустой породы сложных силикатов (шлака), остающихся на поверхности расплавленного металлического свинца. При выпускании металла со дна печи получается черновой свинец. При наличии в свинцовом концентрате меди образуются три слоя: нижний слой свинца, средний слой сульфида меди (штейн) и верхний слой шлака. Они выпускаются из печи раздельно. Штейн затем перерабатывается в другой печи (конвертере), через которую продувают воздух для удаления серы, получая в результате черновую (пористую) медь.

Обжиг.

Обжиг в ходе подготовки к выщелачиванию применяется либо для изменения химического состава полезных составляющих, что делает их пригодными для выщелачивания, либо для удаления некоторых примесей, присутствие которых значительно затрудняет и удорожает процесс выщелачивания ценных компонентов. Например, некоторые руды золота, содержащие мышьяк и серу, перед выщелачиванием подвергают обжигу для удаления этих составляющих.

Выщелачивание.

При выщелачивании ценные компоненты руды растворяются и отделяются от нерастворимого остатка посредством подходящего растворителя. В некоторых случаях для перевода ценного компонента в растворимую форму добавляется реагент. Эффективность (скорость и полнота протекания) процесса зависит от размера частиц, свойств реагентов, применяемых для выщелачивания, температуры и метода приведения в соприкосновение руды с растворителем или реагентами. Обычно чем меньше размер частиц, выше температура и концентрация выщелачивающих химических соединений, тем быстрее идет процесс.

Методы непосредственного воздействия на руду выщелачивающих растворов.

К этим методам относятся кучное выщелачивание, выщелачивание при просачивании и выщелачивание при перемешивании. Эти методы могут применяться как в периодических, так и в непрерывных процессах. В свою очередь непрерывные процессы могут быть реализованы как прямоточные либо как противоточные. В прямоточном процессе выщелачивающий раствор движется вместе с рудой и пополняется по мере его истощения. В противоточном процессе выщелачивающий раствор движется навстречу потоку руды. При этом передовой фронт раствора, встречаемый свежей порцией руды, обеднен реагентами и насыщен экстрагированным материалом, а тыловые порции раствора, которые позже встречаются с рудой, представлены свежим выщелачивающим раствором.

Кучное выщелачивание применяется для переработки руд, содержащих легко растворимые полезные компоненты; такие руды должны быть относительно пористыми и недорогими (обычно они добываются в открытых разработках). Иногда кучное выщелачивание используется для переработки отвалов, возникших в результате процессов предшествующей добычи и утилизации руды, когда затраты на добычу уже произведены. Для загрузки руды подготавливается слабо наклонная поверхность, непроницаемая для выщелачивающих растворов. Вдоль и поперек этой поверхности создаются водосборные углубления для дренажа. После загрузки руда заливается большим количеством выщелачивающего раствора, достаточным для того, чтобы пропитать всю ее толщу. Раствор проникает между частицами руды и производит растворение полезных компонентов. Через некоторый период времени материал высушивают и извлекают корку, образованную растворившимися ценными составляющими, а обработанную рыхлую породу смывают в дренажную систему.

Выщелачивание путем просачивания используется при переработке руд, которые при дроблении измельчаются плохо и не содержат природного шлама или глины. Это довольно медленный процесс. Выщелачивание при просачивании осуществляется главным образом в баках, хорошо приспособленных для загрузки и разгрузки. Дно бака должно быть эффективным фильтром, позволяющим производить через него закачку и откачку раствора. Баки загружаются раздробленной рудой определенной фракции крупности; иногда в целях более плотной и равномерной загрузки она смачивается. Затем выщелачивающий раствор закачивается в бак и впитывается в руду. По истечении необходимого времени выдержки раствор с выщелоченными компонентами откачивается, а руда промывается для удаления остатков выщелачивающего раствора.

Выщелачивание с перемешиванием обычно применяется при переработке высокосортных руд или концентратов с относительно небольшим объемом материала, подлежащего выщелачиванию, а также руд, содержащих тонкую рассеянную вкрапленность полезных компонентов либо измельченных до весьма мелкозернистой фракции. Выщелачивание с перемешиванием позволяет сократить время взаимодействия растворов с рудой до нескольких часов по сравнению с сутками, которые требуются для выщелачивания при просачивании.

Извлечение ценных компонентов.

Извлечение ценных компонентов из растворов после выщелачивания, содержащих растворенные полезные составляющие, может осуществляться путем химического осаждения, экстракции растворителем, ионообменным методом или электролизом.

Для химического осаждения раствор после выщелачивания подвергается воздействию соответствующих химических реагентов, в результате чего ценные компоненты переходят в форму нерастворимых соединений, которые выпадают в осадок, а затем отделяются путем отсадки или фильтрования.

Экстракция растворителем представляет собой сравнительно новый метод, предложенный для переработки урановых руд. Раствор, содержащий выщелоченные ценные компоненты (называемый водной фазой), взаимодействует с несмешивающимся органическим растворителем (называемым органической фазой), в результате чего полезная составляющая переходит из водной фазы в органическую. Затем органическая фаза, несущая ценные компоненты, отделяется и взаимодействует с другой водной фазой, куда компоненты и переходят; этот процесс называется десорбированием. Новая водная фаза с извлеченными ценными компонентами обрабатывается с целью их осаждения. Органической фазой служит какой-либо органический растворитель, например, трибутилфосфат, а в качестве разбавителя обычно используется керосин.

Ионообменный процесс извлечения из руды ценных компонентов разработан сравнительно недавно. Он основан на том явлении, что синтетические смолы могут селективно экстрагировать нужные компоненты из содержащих их растворов. Ионообменные смолы синтезируются путем полимеризации с отщеплением воды. После полимеризации в смоле возникают функциональные группы, например, карбоксиловая (– COONa), сульфониловая (– SO3Na) или аминовая (– NH2 Ч HCl). Первые два примера соответствуют катионообменной смоле, ион натрия (Na +1 ) которой обменивается на положительно заряженный ион, содержащий ценный компонент; отрицательно заряженный ион хлора (Cl –1 ) анионообменной смолы с аминовой группой обменивается на отрицательно заряженный ион, содержащий ценный компонент.

Источник