Способы разбивки сооружений

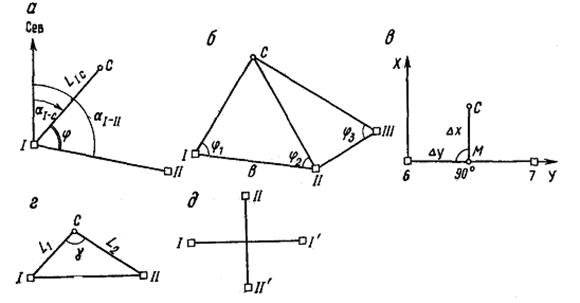

Основными способами разбивки сооружений являются (рис. 13.7): способ полярных координат, способ прямой угловой засечки, способ прямоугольных координат, способы линейной и створной засечек.

Выбор того или иного способа определяется расположением объекта строительства, его формой и размерами, возможностями выполнения угловых и линейных измерений и требуемой точностью разбивки.

Рис. 13.7. Разбивка точки сооружения: а — полярным способом; б — угловой засечкой; в — способом прямоугольных координат, г — линейной засечкой; д — створной засечкой.

Способ полярных координат применяется, когда сооружение находится вблизи геодезической разбивочной сети и окружающая его местность удобна для производства линейных измерений.

Вначале выполняют геодезическую подготовку проекта. Для этого по заданным (или определенным графически) координатам Хс, Ус точки С сооружения (рис. 13.7, а) и известным координатам ХI, УI пункта разбивочной основы I вычисляют разбивочные элементы:

Положение точки С на местности определяют, установив в пункте I теодолит и отложив от направления I -II угол φ, а затем от пункта I расстояние LI—C.

Точность разбивки точки полярным способом выражается формулой:

где mL, mφ соответственно средние квадратические погрешности отложений расстояния и угла; mф — средняя квадратическая погрешность фиксации точки на местности.

Способ прямой угловой засечки. При значительном удалении сооружения от разбивочной основы, а также в условиях водного пространства для выноса в натуру точки С сооружения применяют прямую угловую засечку (рис. 13.7, б). Так же, как в предыдущем способе, по координатам пунктов С, / и II вычисляют дирекционные углы направлений I — С и II — С, а затем разбивочные углы φ1 и φ2, которые откладывают от исходной линии I — II в ее конечных точках. Пересечение направлений I — С и II — C определяет на местности положение точки С. Контроль разбивки точки может быть осуществлен визированием с пункта III под вычисленным разбивочным углом φ3.

Средняя квадратическая погрешность прямой угловой засечки вычисляется по формуле:

где mф — средняя квадратическая погрешность отложения углов φ1 и φ2, b — расстояние между опорными пунктами I – II (базис засечки).

Способ прямоугольных координат. Этот способ удобен, если на участке строительства имеется строительная геодезическая сетка. В этом случае разбивочными элементами являются приращения координат ΔХ, ΔY (рис. 13.7, в), вычисляемые как разность координат определяемой точки С и ближайшей точки строительной сетки 6.

Так, например, для выноса в натуру точки С от точки строительной сетки 6 откладывается отрезок ΔY, конец которого в точке М закрепляется. В точке М устанавливают теодолит и при двух положениях круга восстанавливают к стороне 6 — 7 перпендикуляр, по направлению которого откладывают величину ΔХ.

Средняя квадратическая погрешность разбивки точки способом прямоугольных координат определяется по формуле

где mΔХ, mΔY — средние квадратические погрешности отложений приращений координат; m90 — средняя квадратическая погрешность построения прямого угла; mФ — ошибка фиксирования точки на местности.

Способ линейной засечки рекомендуется применять при достаточной густоте пунктов разбивочной сети. При этом расстояние между ними и определяемой точкой не должно превышать длины мерного прибора. Как видно из рис. 13.7, г положение точки С определяется пересечением отрезков заданной длины L1 и L2 , отложенных от пунктов I и II.

Для оценки точности разбивки точки способом линейной засечки пользуются формулой:

где mL — средняя квадратическая ошибка отложения расстояний L1, L2, γ — угол пересечения этих расстояний.

Способ створной засечки состоит в том, что определяемая точка получается на пересечении взаимно перпендикулярных визирных лучей по створам I – I’ и II – II’ (рис. 13.7, д), закрепленным на местности за пределами сооружения. Этот способ широко применяется при разбивке сооружений прямоугольной конфигурации, а при расстояниях между створными точками в пределах 20 — 30 м практикуется образование створов с помощью монтажных проволок (струн), натягиваемых в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

План организации рельефа

План организации рельефа призван решить задачи по преобразованию рельефа городской территории для приспособления его к застройке, благоустройству и инженерно-транспортным нуждам. Организация рельефа обеспечивает высотное решение площадей улиц, проездов; размещение зданий, сооружений и подземных коммуникаций; возможность стока ливневых вод и канализации.

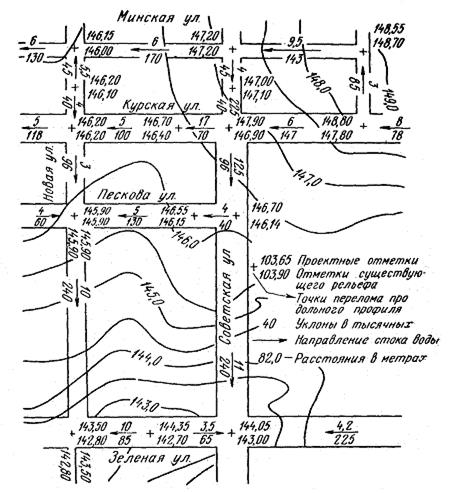

Определяющим документом проекта является схема организации рельефа (рис. 13.8), составляемая на топографическом плане масштаба 1:5000 или 1:2000.

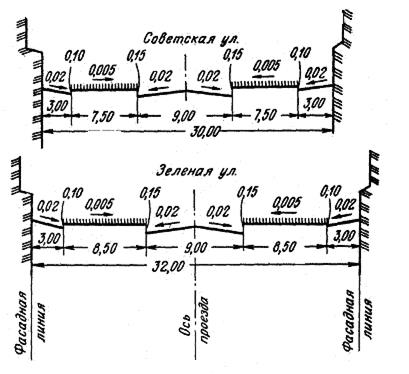

Проектные решения по организации рельефа приводятся на схеме в основном по осям проектируемых проездов в виде проектных точек пересечения осей и перегибов продольного профиля. На схеме показывают также расстояния между точками пересечения осей, перегибов профиля, уклоны в промилле и направления стока воды. К схеме прилагают проекты поперечных профилей улиц (рис. 13.9) в масштабах 1:100—1:200.

Рис. 13.8. Схема организации рельефа.

Утвержденная схема организации рельефа является обязательной для всех ведомств и учреждений, выполняющих застройку и освоение городской территории.

Рабочий план организации рельефа составляют на топографическом плане в масштабах 1:500— 1:1000. Исходными служат проектные отметки схемы организации рельефа.

Проектный рельеф, образуемый отдельными оформляющими плоскостями, может быть задан либо в виде профилей, либо проектными горизонталями в сочетании с проектными отметками.

Рис. 13.9. Поперечные профили улиц.

В методе профилей на топографический план наносят сетку, по линиям которой составляют продольные профили в масштабе плана проекта. Расстояния между профилями при планировке квартала принимают равными 20 — 50 м, а при планировке больших территорий – 100 — 200 м. Метод профилей трудоемкий и поэтому применяется редко.

Метод проектных горизонталей заключается в том, что на плане проводят проектные горизонтали рельефа, образующегося после изменения естественного рельефа путем срезок и подсыпок. Проектные горизонтали между линиями перегибов скатов изображаются прямыми равно отстоящими друг от друга параллельными линиями. Сечение h для проектных горизонталей в пределах 0,1- 0,5 м выбирают в зависимости от характера естественного рельефа.

Для планов масштаба 1:500 при сравнительно спокойном рельефе всего применяют сечение, равное 0,1 м.

Положение проектных горизонталей на плане определяют по проектным отметкам точек пересечения осей проездов и точек перегиба проектного рельефа. Расстояние l (заложение) между смежными проектными горизонталями на плане подсчитывают по формуле

l = h/(iM), (13.4.1)

где i — продольный проектный уклон; М — знаменатель численного масштаба плана.

На границе двух оформляющих плоскостей проектные горизонтали имеют излом.

Составление плана организации рельефа начинают с улиц. Первоначально проектируют горизонтали по проезду, а затем развивают их до фасадной линии застройки. При этом учитывают поперечные уклоны проездов, газонов и тротуаров, а также высоты бордюрных камней.

При проектировании рельефа на внутриквартальных территориях исходными являются проектные отметки вертикальной планировки по улицам. Вертикальная планировка внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек должна обеспечивать сбор и отвод поверхностной воды с территории квартала на прилегающие уличные проезды или в специальную водосточную сеть. Проектные горизонтали на внутриквартальной территории проводят с учетом характера естественного рельефа, предусматривая наименьший объем земляных работ. Крутые склоны или возвышенные места оформляют озелененными откосами, подпорными стенками, пандусами, лестницами.

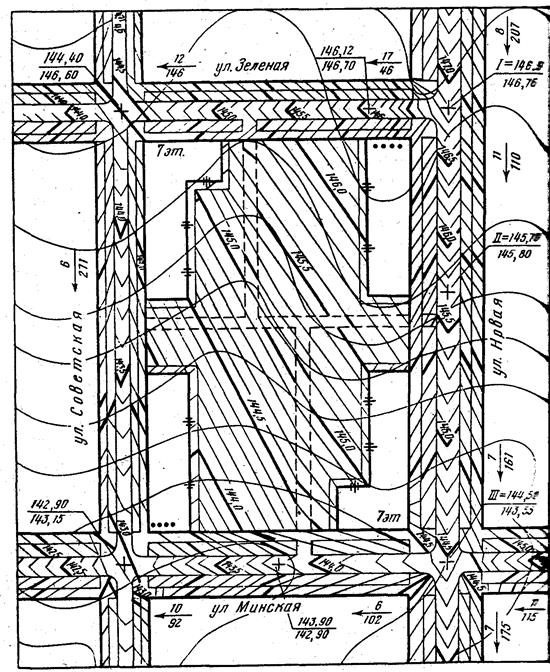

На плане организации рельефа указывают отметки «чистого пола» первого этажа, проектные и существующие отметки углов зданий и сооружений (рис. 13. 10).

Рис. 13.10. Фрагмент плана организации рельефа.

Перенос проекта организации рельефа в натуру осуществляется в следующей последовательности:

1 . Отыскивают на местности реперы и марки высотной сети и в случае их недостаточного количества производят сгущение сети.

2. Переносят на местность проектные отметки точек красных линий.

3. Выносят на местность проект организации рельефа квартала (вначале внутриквартальные проезды, затем дорожки, тротуары, углы зданий и проектный рельеф не застраиваемой части).

Источник

Лекция № 1. Геодезические разбивочные работы

ЛЕКЦИЯ № 1. Геодезические разбивочные работы.

Общие принципы геодезических разбивочных работ. Элементы разбивочных работ. Вынос в натуру проектных углов, расстояний отметок. Способы разбивки проектных точек: полярный, прямоугольных координат, угловых и линейных засечек.

Разбивочные работы являются одним из основных видов инженерно-геодезической деятельности. Выполняют их для определения на местности планового и высотного положения характерных точек и плоскостей строящегося сооружения в соответствии с рабочими чертежами проекта.

Элементами геодезических разбивочных работ принято считать проектные углы, отрезки, точки с проектными отметками, линии проектного уклона, которые необходимо построить для перенесения проекта планировки и застройки с плана на местность.

Построение на местности горизонтальных углов заданной величины может быть выполнено теодолитом двумя способами: 1) с точностью, равной точности теодолита; 2) с точностью, превышающей точность теодолита (способ повышенной точности).

1-й способ. Для построения проектного угла bпр от линии АВ (рис.59а) на местности приводят теодолит над точкой А в рабочее положение, закрепляют лимб, наводят зрительную трубу на точку В и берут отсчет bкл при КЛ. Затем к этому отсчету прибавляют значение проектного угла, если угол откладывают по ходу часовой стрелки (если против хода часовой стрелки — значение проектного угла вычитают). Вычисленный отсчет устанавливают на горизонтальном круге и на местности закрепляют точку Скл. Действия повторяют при КП и находят точку Скп. Полученный отрезок между точками делят пополам и получают точку С, которая соответствует значению проектного угла. Для контроля построенный угол измеряют способом приемов.

|

|

|

|

|

|

Рис.59.Схема построения проектного угла

с помощью теодолита (а) и рулетки (б)

Часто на строительных площадках выполняют построение прямых углов (рис.59б) с помощью рулетки, используя известные свойства «египетского» треугольника с отношением сторон 3:4:5. Для этого от вершины А прямого угла по линии АВ откладывают отрезок кратный 3, например 6 м, и получают точку В. От точек А и В линейными засечками со сторонами соответственно 8 и 10 м получают точку С.

2-й способ. С помощью теодолита откладывают на местности при одном положении трубы значение угла и закрепляют полученное направление точкой С0.

|

Затем 2 — 3 полными приемами или повторениями измеряют угол ВАС0 и получают его значение

Зная величину проектного угла

Измерив расстояние АСо = d, вычисляют линейное смещение р=

Величину р откладывают по перпендикуляру к линии АС0 и закрепляют точку С. Полученный угол ВАС для контроля измеряют тем же числом приемов, что и угол ВАСо.

Построение линии проектной длины.

Для построения на местности проектной линии от исходной точки в заданном направлении следует отложить расстояние D, горизонтальное приложение d которого равно проектному. Поэтому в проектное расстояние вводят поправки за наклон местности, температуру измерений и компарирование, т. е.

D = d+

где Do — наклонная длина проектной линии.

Поправка за наклон линии всегда вводится со знаком «плюс». Если на плане по горизонталям либо нивелированием на местности определено превышение концов линии h, то поправка за наклон определится по формуле

Поправка за температуру

где а — коэффициент линейного расширения материала мерного прибора (для стали а = 0,000012);

t, to — соответственно температура мерного прибора при измерениях и при компарировании.

Поправка за компарирование

где l — длина мерного прибора;

Следует помнить, что при откладывании проектной длины на местности все поправки имеют знаки, обратные знакам поправок при измерениях длин.

Для разбивки линий с точностью 1:2 000 — 1:3 000 применяют стальные мерные ленты,

1:3 000 — 1:10 000 — шкаловые ленты и рулетки, 1:10 000 — 1:50 000 — инварные ленты и проволоки или светодальномеры.

Способы перенесения в натуру точек и осей сооружений

В зависимости от условий местности, размеров и типа сооружения, вида геодезической основы и требуемой точности перенесение проектных точек и линий в натуру может быть выполнено способами прямоугольных и полярных координат, угловых и линейных засечек; створов и разбивки от местных предметов.

Способ прямоугольных координат. На плане, опустив перпендикуляры из проектных точек 1 и 2 (рис. а) на линию А В, соединяющую два опорных пункта, определяют прямоугольные координаты точек 1 и 2 в условной системе. На местности с помощью теодолита и мерной ленты по створу линии АВ находят точки С и D. Отложив при этих точках углы по 90° и ординаты у1/ и у2′, находят искомые точки 1 и 2.

Полярный способ. Сущность способа заключается в нахождении проектных точек на местности по углу и расстоянию (рис. б).

Решением обратной геодезической задачи по известным координатам двух точек (например, А и В) находят полярные координаты искомой точки 1 относительно точки А геодезической основы:

Данный способ применяется в открытой местности, удобной для линейных измерений.

Способ угловых засечек применяют при разбивке сооружений на пересеченной местности, когда непосредственное измерение расстояний от опорных пунктов до определяемой точки затруднительно.

Положение точки С (рис. в) на местности находится по углам

Способ линейных засечек применяют в случае расположения выносимых точек относительно пунктов опорной сети на расстояниях, не превышающих длины мерного прибора (ленты, рулетки).

|

После определения на плане отрезков d1 и d2, d3 и d4 (рис. г) прочерчивают на местности дуги, радиусы которых соответствуют этим длинам. Их пересечения определяют положение искомых точек 1и 2.

Способ створов применяется для разбивки сооружений при наличии на местности и плане координатной строительной сетки (рис. д).

По плану определяют расстояния по сторонам квадрата сетки 1 — I, 1 — 3, I — п, I — т и т. д. Найденные расстояния откладывают на местности по сторонам соответствующего квадрата п в полученных точках 1, 2, 3, 4, п, т, n1, m1 забивают колышки. На пересечении линий визирования (например, п – n1 и 3 — 4) находят положение точек здания (например, точки N).

Способ разбивки от местных предметов применяется на частично застроенных территориях при перенесении в натуру осей и точек вспомогательных или временных сооружений.

При разбивке сооружений от местных предметов используют способы створов, прямоугольных и полярных координат, угловых и линейных засечек и различные комбинации этих способов. Все исходные данные (углы и расстояния) определяют на плане графически, так как при этом не требуется высокой точности разбивок.

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ОСИ СООРУЖЕНИЯ НА МЕСТНОСТЬ СПОСОБАМИ ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТ И УГЛОВЫХ ЗАСЕЧЕК.

Для запроектированного с учетом инсоляции, радиации, аэрации и других архитектурно-планировочных требований на генплане здания размером 12х72 м (рис.56) необходимо определить величины плановых разбивочных элементов (углы и расстояния), с помощью которых на местности находят и закрепляют основные оси здания. Из рис.56 видно, что решение поставленной задачи от пунктов строительной сетки или точек теодолитного хода 1 и 2 заключается в определении графо-аналитическим методом горизонтальных углов b1, b2, b3 и расстояния d2-В. Для контроля построения на местности основной оси здания ее измеряют и сравнивают с проектной длиной dАВ, учитывая при этом погрешности геодезических построений точек А (mА), В (mВ) и расстояния между ними d (md).

|

В учебных целях работу выполняют в следующем порядке.

1. Из ведомости координат точек теодолитного хода выписывают координаты точек 1 и 2, горизонтальное расстояние между ними и дирекционный угол линии 1-2. Таким образом, для расчетов известны: Х1, Y1, X2, Y2, d 1-2, a1-2, dАВ = 72.000 м.

Следует найти: b1 и b2 — для выноса в натуру точки А способом угловой засечки;

b3 и d 2-В — точки В способом полярных координат

mА, mВ, md — для оценки точности геодезических построений.

2.Определяют графические координаты точек А, В на топоплане xА, xВ, yА, yВ;

3.Уточняют координаты точки В с учетом d АВ = 72.000 м и приняв графические координаты точки А за аналитические (хА=ХА, yА=YА),

ХВ = ХА + dАВ. cos aАВ,

YВ = YА + dАВ. sin aАВ,

4. Вычисляют горизонтальные углы b1, b2, b3 и d 2-В :

b1= a1-2 — a1-А,

b2= a2-А — a2-1,

b3= a2-В — a2-1,

Дополнительно выполняют расчет предполагаемых погрешностей mА и mВ выноса в натуру точек А и В и погрешности длины оси АВ md.

где mb — средняя квадратическая погрешность построения горизонтального угла теодолитом, принимаемая равной для нашего случая 0.5′;

r — количество минут в одном радиане — 3438′;

g — угол засечки, вычисляемый из треугольника (180 — b1- b2);

md/d — относительная погрешность построения на местности проектного отрезка с помощью мерной ленты или рулетки, равная 1/2000;

mФ — погрешность фиксации (закрепления) на местности проектной точки, равная 5 мм.

Контролем выноса оси сооружения на местность является измеренная длина оси, которая должна быть равной 72.000 ± 2md c вероятностью Р = 95%.

ЛЕКЦИЯ № 2,3. Геодезическая опорная сеть – единая координатная основа градостроительного кадастра.

Общие сведения о государственной геодезической сети (ГГС). Методы построения государственных геодезических сетей. Геодезическая основа межевания земель. Опорные межевые и съемочные геодезические сети. Закрепление и обозначение на местности пунктов геодезических сетей. Вычисление координат пунктов опорных межевых и съемочных сетей.

Геодезическая сеть — это система закрепленных на поверхности земли точек (геодезических пунктов) и взаимно определенных на карте относительно существующих объектов в плане и по высоте.

Геодезический пункт является элементом геодезической сети и служит основой всех геодезических работ, в т. ч. топосъемки местности.

Сеть геодезических пунктов располагается на местности согласно составленному для неё проекту, или на усмотрение специалистов по факту на местности.

Геодезический пункт — точка, закреплённая на местности (в земле, реже — на здании или другом искусственном сооружении), и являющаяся носителем координат (х, y) и высоты (H) условных систем, определенных геодезическими методами.

Разновидности геодезических сетей

Создание и развитие геодезических сетей осуществляется по принципу перехода от общего к частному, т. е. вначале на большой территории закладывается редкая сеть геодезических пунктов с очень высокой точностью, а затем эта сеть последовательно сгущается с уменьшением точности на каждой следующей ступени сгущения.

Все геодезические сети по назначению и точности построения подразделяются на три большие группы:

государственные геодезические сети (ГГС)

геодезические сети сгущения (ГСС)

геодезические съемочные сети (опорные сети или съемочное обоснование)

Государственная геодезическая сеть (ГГС) является главной геодезической основой топографических съемок всех масштабов и используется при решении инженерно-технических и научных задач, связанных с изучением нашей планеты. Государственная геодезическая сеть подразделяется на четыре класса (I, II, III и IV), различающихся между собой точностью измерения углов и расстояний, длиной сторон и порядком последовательного развития.

Геодезические сети сгущения (ГСС) развиваются в отдельных районах при недостаточной плотности пунктов ГГС для обоснования топографических съемок масштаба 1:5000 и крупнее, а также при городском, промышленном и транспортном строительстве.

Съемочные сети служат непосредственно для съемки контуров рельефа местности, а также для геодезических измерений при строительстве. Специальные геодезические сети используются при строительстве уникальных сооружений, предъявляющих к геодезическим работам особые требования.

Съемочные и специальные геодезические сети также называют опорными геодезическими сетями.

Опорная геодезическая сеть – система, определённым образом выбранных, определенных и закрепленных на местности точек, служащих геодезическими пунктами при геодезических измерениях.

Опорные сети создают для обеспечения практически всех видов инженерно-геодезических работ.

В частности, опорные геодезические сети служат основой для: топографической съемки, выноса (закрепления на местности) точек границ участка и осей зданий и сооружений при разбивочных работах во время строительства, исполнительной съемки и составления исполнительной документации, наблюдения за осадками и деформациями зданий/сооружений, их фундаментами, контроль вертикальности, геодезических работ при межевании, а так же необходимых для изготовления межевого плана и технического плана здания.

Плановая и высотная опорная геодезическая сеть

Плановая геодезическая сеть создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии, построений линейно-угловых сетей, а также на основе использования спутниковых методов и их сочетанием, а взаимное положение её пунктов определяется геодезическими координатами (градусы/минуты/секунды) или, чаще, прямоугольными координатами (x, y).

Высотная геодезическая сеть (нивелирная сеть) — сеть пунктов земной поверхности, высоты которых над уровнем моря определены геодезическим методом нивелирования.

Пункты нивелирной сети закрепляют на местности нивелирными марками и реперами, которые закладывают в стены долговечных сооружений или непосредственно в грунт на некоторую глубину. Нивелирная сеть служит высотной основой топографических съемок, а при повторных определениях нивелирных высот её пунктов используется также для изучения вертикальных движений земной коры.

Высотная опорная геодезическая сеть развивается в виде сетей нивелирования I-IV классов точности, а также технического нивелирования в зависимости от площади и характера объекта строительства. Исходными для развития высотной опорной геодезической сети являются пункты государственной нивелирной сети (ГНС).

Методы построения геодезических сетей (ГС)

Конечной целью построения ГС является определение координат геодезических пунктов. Существуют следующие методы построения ГС:

1) Триангуляция — метод построения на местности ГС в виде треугольников, у которых измерены все углы и базисные выходные стороны (рис.2.). Длины остальных сторон вычисляют по тригонометрическим формулам (например, a=c. sinA/sinC, b=c. sinA/sinB), затем находят дирекционные углы (азимуты) сторон и определяют координаты.

2) Трилатерация — метод построения ГС в виде треугольников, у которых измерены длины сторон (расстояния между геодезическими пунктами), а углы между сторонами вычисляют. Например, на рис.2 имеем

|

|

Рис.2. Схема геодезической сети в виде триангуляции

( — пункты Лапласа, на которых определяют истинные азимуты)

3) Полигонометрия — метод построения ГС на местности в виде ломаных линий, называемых ходами (рис.3), вершины которых закреплены геодезическими пунктами. Измеряются длины сторон хода и горизонтальные углы между ними.

Рис.3.Схема полигонометрического хода

Полигонометрические ходы опираются на пункты триангуляции, относительно которых вычисляются плановые координаты пунктов хода, а их высотные координаты определяются нивелированием. Теодолитный ход является частным случаем полигонометрии, однако является менее точным.

4). Линейно-угловые построения, в которых сочетаются линейные и угловые измерения (наиболее

надежные). Форма сети может быть различная, например четырехугольник, у которого измеряют все горизонтальные углы и две смежные стороны, а две другие стороны вычисляют.

5) Методы с использованием спутниковых технологий, в которых координаты пунктов определяются с помощью спутниковых систем — российской Глонасс и американской GPS. Эти методы имеет революционное научно-техническое значение по достигнутым результатам в точности, оперативности получения результатов, всепогодности и относительно невысокой стоимости работ по сравнению с традиционными методами восстановления и поддержания государственной геодезической основы на должном уровне.

Для ведения государственного земельного и других кадастров можно создавать специальную геодезическую сеть, которую называют опорной межевой сетью (ОМС). Создают их во всех случаях, когда точность и плотность пунктов государственных или иных геодезических сетей не удовлетворяет нормативно-техническим требованиям ведения государственного земельного кадастра, кадастра объектов недвижимости и др. Опорная межевая сеть является геодезической сетью специального назначения и предназначена: для установления единой координатной основы на территориях кадастровых округов с целью ведения кадастра объектов недвижимости, государственного реестра земель кадастрового округа (района); мониторинга земель; создания земельных информационных систем и др.; землеустройства с целью формирования рациональной системы землевладения и землепользования, межевания земельных участков;

обеспечения государственного земельного кадастра данными о количестве, качестве и месторасположении земель для установления их цены, платы за пользование, экономического стимулирования рационального землепользования; разработки системы мероприятий по сохранению природных ландшафтов, восстановления и повышения плодородия почв, защиты земель от эрозии и др.; инвентаризации земель различного назначения; решения других вопросов государственного земельного кадастра, землеустройства и государственного мониторинга земель.

Предусматривают создание опорных межевых сетей первого ОМС1 и второго ОМС2 классов, Опорную межевую сеть ОМС1, как правило, создают в городах для установления (восстановления) границ городской территории, границ земельных участков, а также определения месторасположения зданий и сооружений как объектов недвижимости, находящихся в собственности (пользовании) граждан или юридических лиц; ОМС2 — в черте других поселений для тех же целей; на землях сельскохозяйственного назначения и других землях для геодезического обеспечения межевания земельных участков, мониторинга и инвентаризации земель и др. Плотность пунктов опорной межевой сети должна обеспечивать необходимую точность последующих кадастровых, землеустроительных работ, а также мониторинга земель и определяется техническим проектом. При этом плотность пунктов на 1 км2 должна быть не менее: в черте города — 4-х пунктов; в черте других поселений —2-х пунктов; на землях сельскохозяйственного назначения и других землях — принимают данные технического проекта. В сельских населенных пунктах, на землях садоводческих товариществ и т. п. плотность пунктов опорной межевой сети должна быть не менее 4-х пунктов на один населенный пункт. Опорную межевую сеть строят в следующем порядке: планирование, рекогносцировка и техническое проектирование; закладка центров пунктов ОМС и устройство знаков; выполнение геодезических измерений; полевые вычисления и контроль качества измерений;

математическая обработка результатов измерений; составление каталога координат пунктов ОМС и написание технического отчета. При техническом проектировании нужно предусмотреть применение наиболее надежных и экономных методов создания ОМС, которые обосновывают соответствующими расчетами. Пункты опорной межевой сети на местности закрепляют центрами, обеспечивающими их долговременную сохранность и устойчивость как в плане, так и по высоте. Один из основных конструктивных элементов пункта геодезической сети — его центр, на котором обозначают метку. Центр пункта должен обеспечивать: долговременную сохранность и неподвижность в плане и по высоте; легко опознаваться на местности. При проектировании опорных межевых сетей для центров пунктов подбирают их конструкцию, определяют технологию изготовления, глубину закладки, а также форму и его внешнее оформление. При этом для обеспечения неподвижности центров в течение продолжительного времени решающее значение имеет технически обоснованный выбор типа центра и места его закладки. Необходимо учитывать также природные факторы (глубинные, тектонические процессы, происходящие в земной коре, природные деформации и смещения грунта на основе карстов, оползней, просадки и т. п.), приводящие к деформации грунтовой среды и влияющие на стабильность положения центра. При построении опорной межевой сети конструкцию центра принято задавать его типом. Выбор конкретного типа в основном определяют физико-географические условия района расположения геодезического пункта, характеристика грунта, глубина промерзания и протаивания грунта, водные условия в местах расположения пунктов, степень коррозии грунта и другие факторы. Выбор конструкции центров зависит от способности грунта поглощать и поднимать воду. Наилучшими для закладки центров являются скальные и песчаные грунты. Неблагоприятны для закладки центров глинистые грунты, обладающие большой поглощаемостью и капиллярностью.

Составной элемент пункта ОМС – марка с нанесенной меткой (просверленное отверстие, пропиленный крест, керн и т. п.), к которой относятся плоские прямоугольные координаты и высоты. На марке над меткой делают надпись «ОМС», а ниже ее наносят номер пункта опорной межевой сети, например надпись на марке пункта ОМС с номером 201 имеет вид: «ОМС/201». Для центра в виде металлической трубы надпись можно помещать на металлической пластине, приваренной к верхней части этого центра. Надписи наносят краской, устойчивой к атмосферным воздействиям, или делают насечку (гравирование). При развитии опорных геодезических сетей на застроенной территории, например в условиях города, в качестве центров пунктов удобно использовать, так называемые, стенные знаки, закрепляемые на зданиях и сооружениях, а также специальные марки, закладываемые на поверхностях в твердом покрытии (например, на поверхности бетонного основания дороги). Пункты ОМС следует, по возможности, размещать на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, к местам установки пунктов опорных межевых сетей подъезд или подход должны быть легко доступны, хорошо опознаваться на местности и обеспечивать долговременную сохранность их центров. На землях сельскохозяйственного назначения и в сельской местности центры, как правило, закладывают вблизи перекрестков улучшенных грунтовых дорог, опор линий электропередачи и связи, лесных полезащитных полос и т. п. Пункты ОМС закладывают на местности с письменного согласия: городской, поселковой или сельской администрации, если они будут расположены на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности; собственника, владельца, пользователя земельного участка, если они будут находиться на их земельных участках; соответствующих министерств и ведомств и организаций, если они будут расположены на землях промышленности и иного специального назначения.

Центры пунктов геодезических сетей из-за разных объективных и субъективных причин часто уничтожают. Государственный контроль за наличием и сохранностью пунктов опорных межевых сетей осуществляет соответствующая контрольная земельная служба. Государственные инспекторы по использованию и охране земель при выявлении их умышленных повреждений и уничтожении имеют право обращаться, в органы внутренних дел за установлением личности граждан, виновных в нарушении земельного законодательства, и направлять в соответствующие органы материалы для привлечения их к ответственности.

Источник