МЕХАНИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД

Под механическим разрушением горных пород принято понимать технологическое отделение от массива и дробление твердого вещества литосферы за счет использования механической энергии.

В современной горнодобывающей индустрии механическое разрушение горных пород производится за счет ударных нагрузок или усилий резания.

На разрушении массива за счет энергии удара основываются основные способы бурения прочных горных пород — ударно-вращательное, ударно-поворотное и шарошечное.

В результате удара инструмента по забою шпура (скважины) кинетическая энергия инструмента (энергия ударного импульса) затрачивается на дробление породы и вытеснение отделившихся частиц из образующейся лунки. Очевидно, чем большая доля энергии затрачивается на поступательное движение инструмента, тем большее значение приобретают удары для разрушения. При ударных способах бурения вследствие принудительного вращения инструмента при последующих ударах разрушаются новые участки забоя скважины.

При ударном и ударно-вращательном способах бурения разрушение породы происходит в основном в результате последовательных ударов инструмента по забою. Инструмент движется возвратно-поступательно и вращается, при этом обеспечивается разрушение породы по всей площади забоя. В машинах ударного бурения, как правило, принудительный поворот инструмента осуществляется только при его возвратном движении, поэтому такие машины иногда называют ударноповортными.

При вращательно-ударном бурении инструмент вдавливается в породу под действием динамических нагрузок, как при вращательном способе.

Бурение шарошечными долотами может быть отнесено к ударному, если разрушение происходит только в результате перекатывания шарошки по забою, и к вращательно-ударному, если, кроме того, наблюдается скольжение зуба шарошки по забою.

Разрушение горных пород за счет усилий резания составляет основу вращательного способа бурения малопрочных горных пород, разработки этих пород экскаваторами непрерывного действия (роторными или многоковшовыми), а также комбайновой и струговой добычи горючих полезных ископаемых — углей и горючих сланцев.

В мировой практике открытых горных работ наиболыпее распространение получили роторные экскаваторы, позволяющие обеспечивать большие усилия копания и высоту уступов. Эти экскаваторы отличаются высоким КПД, относительно небольшим износом элементов рабочего оборудования, универсальностью. Производительность этих экскаваторов колеблется от 200 до 19000 м3/ч при высоте уступов от б до 50 м.

Многоковшовые цепные экскаваторы применяются при разработке относительно мягких горных пород с удельным сопротивлением копанию до 0,6 — 0,7 МПа. Цепные экскаваторы, применяемые на горнодобывающих предприятиях, имеют производительность от 300 — 400 до 6000 м3/ч.

На открытых горных работах широко используются специализированные машины для механического рыхления горных пород. Бульдозеры используются для послойной разработки горных пород с пределами прочности на сжатие до 40 МПа.

Рыхлители на базе мощных промышленных тракторов применяются для безвзрывной подготовки к выемке и погрузке разрабатываемых горных пород с пределом прочности на сжатие до 90 МПа, а также мерзлых и трещиноватых скальных пород.

Колесные скреперы применяются для послойной разработки горных пород с пределами прочности на сжатие до 40 МПа с последующим транспортированием и укладкой этих пород.

Достаточно широко применяется механическое разрушение горных пород в процессе вторичного дробления крупногабаритных кусков, образующихся при взрывном дроблении горного массива.

Для этих целей в крановых бутобоях используют энергию удара падающего груза массой до 3 — 5 т.

Для дробления негабарита созданы также различные типы пневматических и гидропневматических бутобоев, выполняемых либо как стационарные установки на перегрузочных пунктах, либо как навесное оборудование к экскаваторам.

Наиболее широкое применение механического разрушения пород непосредственно на добыче полезных ископаемых имеет место в угледобывающей промышленности.

Эффективность механического разрушения угля зависит прежде всего от его прочности и крепости. Интегральным показателем усилия резания является сопротивляемость угля резанию.

Сопротивляемость угля резанию — характеристика сопротивления, оказываемая углем разрушению режущим инструментом. Показателем сопротивляемости резанию А (кН/см) является приращение силы резания на один сантиметр толщины стружки.

Между сопротивляемостью угля резанию А и коэффициентом крепости / существует корреляционная зависимость вида А = 1,5/.

Угольные пласты с сопротивляемостью резанию до 1,8 кН/см благоприятны для применения стругов; 1,8 — 2,4 кН/см — для обычных комбайнов и стругов отрывного действия с высокой энерговооруженностью; 2,4 — 3,6— для очистных комбайнов высокой энерговооруженности.

Механическое разрушение при добыче угля осуществляется исполнительным органом очистного комбайна. Очистной угольный комбайн — машина, одновременно выполняющая в забое операции по отделению угля от массива, дроблению его до кусков транспортабельного размера и навалке на забойный конвейер. Угольный комбайн как выемочная машина состоит из электродвигателя, подающей части, исполнительного органа, погрузочного устройства и других узлов.

Действие исполнительных органов большинства комбайнов основано на принципе механического разрушения угля. Наиболее эффективными являются такие исполнительные органы, при работе которых в угле возникают растягивающие напряжения без образования объемного напряженного состояния.

Струговая установка — выемочная машина, предназначенная для механической отбойки, погрузки и доставки угля в очистных забоях. Исполнительным органом установки является струг. При движении вдоль забоя прижимаемого к нему струга снимается стружка угля толщиной 100—150 мм. Отбитый таким образом уголь корпусом струга грузится на конвейер. В отече-ственной практике струговые установки распространения не получили.

Механическое разрушение углей и пород при проходке выработок осуществляется исполнительным органом проходческого комбайна. Распространены исполнительные органы с коническими резцовыми коронками или шаровыми фрезами, установленными на стреле.

К механическому способу разрушения по сути своей относится и гидравлическое разрушение.

Гидравлическое разрушение горных пород основано на использовании кинетической энергии струи воды, выбрасываемой из гидромонитора. Считается, что эффективная отбойка происходит при напоре, развиваемом гидромонитором.

Гидравлическое разрушение применяют на открытых работах при разработке наносных отложений (вскрышные работы) и в отдельных случаях при подземной добыче угля. В зависимости от крепости угля применяют гидравлическое, взрывогидравлическое и гидромеханическое разрушение.

Гидромонитор — устройство, служащее для создания (формирования) плотной летящей с большой скоростью водяной струи и управления ею при размыве и отбойке полезного ископаемого или породы.

На шахтах, где осуществляется гидродобыча, для выемки угля и проведения горных выработок применяются гидромониторы, развивающие давление воды 12-16 МПа.

Наиболее широкое распространение гидравлический способ разрушения массивов приобрел при разработке рассыпных месторождений полезных ископаемых.

Кроме этих основных способов разрушения горных пород в той или иной степени готовности к массовому применению находятся разработки по использованию тепловой энергии сред разрушения горных пород за счет эффекта теплового расширения твердых тел. Здесь можно выделить также принципиальные направления:

нагревание породы внешним источником тепла;

нагревание породы за счет электрофизических излучений.

Эти направления представлены единичными экспериментальными работами по созданию специализированного горного оборудования с инфракрасными или высокочастотными излучателями. Полученные результаты, пока только обнадеживают технологов своими дальними перспективами, но не дают оснований для разработки полупромышленных и тем более промышленных установок.

Дата добавления: 2015-07-14 ; просмотров: 6429 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Классификация способов разрушения горных пород при бурении шпуров и скважин

По характеру разрушения горных пород — бурения шпуров и скважин делятся на механические, физические и комбинированные способы.

Механические разделяют на ударный, вращательный, вращательно-ударный и ударно-вращательный способы бурения шпуров и скважин.

При ударном бурении, разрушение горных пород происходит в результате последовательных ударов по забою инструментом. Ударное разрушение горных пород осуществляется отбойными молотками, которые применяются при дроблении негабаритных кусков горных пород.

Принцип действия бурильных перфораторов, тоже относят к ударному действию. Разрушение горных пород происходит в результате ударов по забою шпуров, совершающих вращательно-поступательное движение. Перед каждым последующим ударом инструмент поворачивается на некоторый угол, обеспечивая тем самым, разрушения по всей площади забоя. Бурильными перфораторами осуществляются бурения шпуров и скважин диаметром 32-85 мм. Марки бурильных молотков ПР-19, ПР-20Н, ПР-22, ПР-24МВ, ПР-25Л, ПП-36, ПП-54.

При вращательном способе бурения, разрушение горных пород осуществляется за счет осевых давлений инструмента и резца. Разрушенная горная порода — буровая мелочь, выдаётся на земную поверхность спиральными шнековыми штангами. Вращательный способ бурения применяется для бурения скважин в породах мягких и ниже средней крепости VII категории по СНиП и менее при разработке карьеров строительных материалов и строительстве ирригационных объектов. Основным недостатком данного способа является относительно невысокий уровень механизации вспомогательных операций.

Промышленность выпускает три типа станков шнекового бурения: СВБ-2М, 1СБР-125, СБР-160 и их модификации.

Станки шнекового бурения, основные технические характеристики вращательного бурения приведены в табл. 1, которые широко применяются (до 16% объема буровых работ), для бурения вертикальных и наклонных скважин диаметром 125-160 мм и глубиной до 25м в породах с f=2÷6, главным образом, на угольных карьерах (уголь, аргиллиты, мягкий известняк) и на карьерах стройматериалов (мергель, щебень и др.). Их производительность составляет 100-150 м/смену. Станки характеризуются простотой конструкции и эксплуатации, при их работе обеспечиваются благоприятные санитарно-гигиенические условия.

Станок СБР-160А-24 оснащен мачтой высотой 12 м, что позволяет использовать шнеки длиной 8,4 м, подача штанг и разборка става механизированы, предусмотрены гидравлическая подача бурового става, гидроцилиндры подъема и опускания мачты.

Станок имеет ходовую часть ХГ-30 гусеничного типа с электроприводом, буровой став вращается от трехскоростного асинхронного двигателя через редуктор. На станке

Станок СБР-160Б-32 создан на базе станка СБР-160А-24, налажен его серийный выпуск. Эта модель отличается большей глубиной бурения, для чего применена кассета, установленная снаружи мачты. Станок имеет кабельный барабан.

Гидрофицированный буровой станок 2СБР-160-24 создан взамен СБР-160А-24. На станке используются укороченные шнековые штанги длиной 4 м с резьбовыми соединениями, что позволяет полностью механизировать процесс сборки-разборки става. Подача и вращение става осуществляются от гидродвигателей. Привод гусеничного хода типа ХГ-18 осуществляется от асинхронных электродвигателей через редуктор.

Станок СБР-200-32 (48) имеет аналогичную 2СБР-160-24 конструкцию, оснащен кабельным барабаном, системами автоматизации и диагностики. Станок может бурить резцовыми и шарошечными долотами, для этого предусмотрено подключение прицепного компрессора.

Станки шарошечного бурения скважин, получили наибольшее распространение на карьерах в породах практически всех категорий крепости, технические характеристики шарошечных станков приведены в табл. 2, которые получили наибольшее распространение (более 80 % объема буровых работ) для бурения скважин диаметром 190-320 мм и глубиной до 35 м в породах с f = 6¸16. Основные их достоинства – высокая производительность (150-200 м/смену), непрерывность процесса бурения, возможность его автоматизации, комфортные условия труда.

Станки вращательного бурения типа СБШ предназначены для бурения взрывных скважин на открытых горных разработках в сухих и обводненных, монолитных и трещиноватых породах. устанавливается компрессор для комбинированной шнеко-воздушной очистки скважины. Управление станком – из кабины, размещенной в передней части станка.

Техническая характеристика станков вращательного бурения

Источник

Механические методы разрушения горных пород

При бурении скважин

Основные принципы разрушения горных пород

НОВЫЕ МЕТОДЫ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

Лекция №11

Общее развитие науки и техники позволило разработать новые методы разрушения горных пород, таких, как термический, электрофизический, термомеханический, электрогидравлический и др.

Независимо от способа разрушения горной породы разрушение наступает при достижении напряжений, равных пределу ее прочности.

Разрушение породы может произойти и при меньших напряжениях. Этому способствует среда, обладающая поверхностно-активным эффектом и др.

Метод разрушения горной породы определяется характером физических, химических и физико-химических процессов, происходящих в породе, которые приводят к возникновению в ней разрушающих напряжений.

Все основные методы делятся на следующие группы: 1) механические, 2) термические, 3) электрофизические, 4) комбинированные.

В результате износа инструмента в процессе бурения, как правило, меняется его геометрия. Это, в свою очередь, приводит к изменению напряжений в природе, к снижению производительности и увеличению энергии на разрушение единицы объема породы. Поскольку пока еще не созданы высокопрочные инструменты, основное внимание уделяется разработке таких механических методов разрушения, при которых снижается износ инструмента, или происходит без него.

К методам разрушения горных пород с помощью породоразрушающего инструмента относятся следующие:

1) Резание горных пород. Этот метод применяется при вращательном способе бурения скважин.

Резание горных пород с энергетической точки зрения является достаточно совершенным методом. Однако, этот метод малопроизводителен вследствие быстрого затупления инструмента при бурении абразивных пород средней и более высокой крепости.

2) Ударное разрушение горных пород отличается тем, что после каждого удара долото отрывается от забоя и проворачивается на некоторый угол. При небольшой частоте ударов этот метод (ударно-канатное бурение) малопроизводителен.

3) Резание и бурение с наложением ударных нагрузок. Удары могут передаваться в направлении подачи инструмента, либо в направлении резания. (Второй способ пока не нашел широкого распространения).

Ударно-вращательное бурение отличается тем, что к породоразрушающему инструменту приложены усилие подачи, крутящий момент и удары определенной частоты и силы.

При бурении шарошечными долотами динамические нагрузки возникают при перекатывании шарошек долота по забою. При правильном выборе параметров режима бурения и конструкции рабочего инструмента ударно-вращательное бурение для большинства горных пород более производительно, чем ударно-поворотное и вращательное.

При ударно-вращательном бурении сочетание статического усилия подачи и ударов позволяет повысить эффективность разрушающего действия ударных нагрузок, а также сдвигать элементы породы, находящиеся впереди (по движению) углубившегося в породу непрерывно вращающегося резца.

Чем выше модуль упругости горной породы, тем лучше ее разрушать ударными нагрузками. Чем выше коэффициент пластичности породы, тем успешнее может быть она разрушена путем сдвижения ее элементов непрерывно вращающимися прижатыми к породе и воспринимающими удары резцами. Поэтому для пород, характеризующимися разными коэффициентами пластичности, модулем упругости и твердостью, влияние статического усилия подачи на скорость бурения неодинаково.

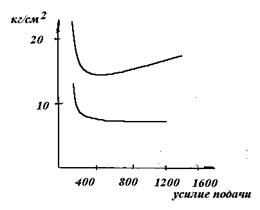

Энергоемкость,т. е. количество энергии, расходуемое на разрушение единицы объема породы (кгм/см 3 ) при ударно-вращательном бурении с увеличением усилия подачи вначале довольно быстро снижается, а при дальнейшем увеличении усилия подачи — остается постоянной или даже несколько возрастает (см. рис.46).

Рис.46 Зависимость энергоемкости от усилия подачи для разных коронок Рис.46 Зависимость энергоемкости от усилия подачи для разных коронок | На графике показана зависимость энергоемкости ударно-вращательного бурения от усилия подачи для разных коронок по песчанику при n = 196 об/мин. Коэффициент крепости по Протодьяконову f = 8-12. В заключение (по этому методу) можно сказать следующее: на |

скорость бурения при ударно-вращательном способе оказывают существенное влияние скорость вращения и усилие подачи.

Источник