4. 4. 037 Синтетический каучук С. В. Лебедева

4.4.037 Синтетический каучук С.В. Лебедева

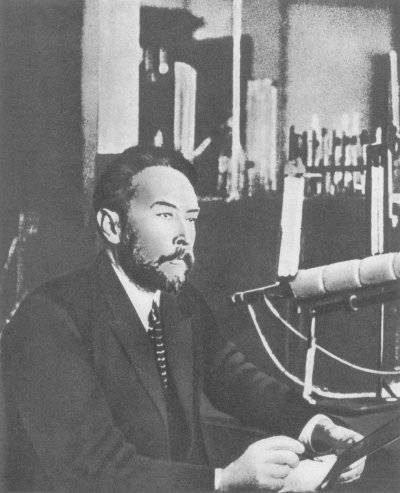

Химик-органик; профессор Военно-медицинской академии, Ленинградского технологического, Психоневрологического и Женского педагогического институтов, ЛГУ; академик АН СССР; организатор и руководитель ряда лабораторий (химической переработки нефти, каменного угля, синтетического каучука, высокомолекулярных соединений АН СССР); заведующий химической частью завода «Нефтегаз»; кавалер золотой медали Международной выставки по железнодорожному делу, двух почетных золотых медалей Российской АН, ордена В.И. Ленина; лауреат большой премии И.Д. Толстого Российской АН, премии им. Ф.Э. Дзержинского за исследования в области каталитической гидрогенизации — Сергей Васильевич Лебедев (1874—1934) является основоположником промышленного способа получения синтетического каучука.

С появлением в начале XX в. автомобилей, аэропланов, танков и тракторов на резиновом ходу резко возросла потребность в шинах. Новые отрасли промышленности (в первую очередь, электротехническая) нуждались в электроизоляционных материалах, прорезиненных тканях, конвейерных лентах, приводных ремнях, уплотнителях, резиновых клеях, всевозможных шлангах и рукавах.

Ассортимент товаров широкого потребления пополнился резиновой обувью, одеждой, игрушками, спортивным инвентарем, предметами санитарии и гигиены. Появился спрос на водолазные костюмы и прочую экзотику.

Поначалу резины на эти цели хватало. Сырьем для нее служил натуральный каучук из млечного сока (латекса) бразильской гевеи, произраставшей на плантациях в тропических странах. («Каучу» — сок гевеи, с языка индейцев Амазонки).

Резину получают при вулканизации этого полимера — высокомолекулярного непредельного углеводорода элементарного состава (С5Н8)n. Главная способность каучука заключается в высокой эластичности при комнатных и умеренно низких температурах — метровую пластинку можно растянуть до 9 м без потери свойств.

В довоенной России резиновая промышленность была развита слабо, и отношение властей, да и научного сообщества к работам химиков, занимавшихся невероятно сложной «резиновой» проблемой, также оставляло желать лучшего.

Первая мировая война выявила колоссальную зависимость любой страны от каучука. Стоило Антанте отрезать Германию от импорта каучука, как у подданных кайзера Вильгельма II тут же начались серьезные проблемы с шинами для танков, пушек, машин.

Немецкие химики смогли получить из изопрена первый синтетический метилкаучук, но от него из-за дороговизны и крайне низких эксплуатационных свойств после войны тут же отказались.

Правительство СССР, не желая повторять печальный опыт противника, проявило максимум усилий по созданию резиновой промышленности на основе отечественного каучука. Прорабатывались два варианта получения каучука: натурального — поиск каучуконосов, пригодных для разведения в нашей стране (этой проблемой занимался Н.И. Вавилов); и синтетического, для чего в 1926 г. был объявлен всемирный конкурс на производство искусственного каучука с премиальным фондом 150 000 руб (100 000 — за первое место).

Через 2 года конкурсанты должны были передать в жюри 2 кг дешевого продукта, не уступающего по свойствам природному, описание лабораторного и заводского способов его получения.

С.В. Лебедев занимался синтезом каучука еще в 1900-х гг. параллельно с другими химиками — И.Л. Кондаковым и И.И. Остромысленским. В 1910 г. Лебедев впервые получил из дивинила синтетический бутадиеновый каучук. 19-граммовый образец произвел впечатление на коллег ученого, но никак не на представителей промышленности. «Исследование в области полимеризации двуэтиленовых углеводородов» (1913) Лебедева стало в дальнейшем научной базой промышленного синтеза каучука, а целый цикл работ ученого по полимеризации этиленовых углеводородов лег в основу промышленных методов получения бутилкаучука и полиизобутилена.

Лебедев создал «великолепную семерку» энтузиастов-химиков, и в свободное от работы время и за свой счет занялся невероятно трудоемкой работой. Все приходилось делать самим — закупать подсобные материалы, колоть и таскать с Невы необходимый для опытов лед.

Руководитель группы был одновременно «и исполнителем, и лаборантом, и слесарем, и стеклодувом, и электромонтером». Без опыта и интуиции Лебедева, без его железной уверенности в правильности выбранного пути вряд ли это предприятие увенчалось успехом.

Разработав «одностадийный промышленный способ получения бутадиена из этилового спирта путем совмещенной каталитической реакции дегидрогенизации и дегидратации», ученый успел получить в лаборатории общей химии в Ленинградской военно-медицинской академии к установленному сроку 2 кг синтетического натрий-бутадиенового каучука — «диолифина».

Сырьем для получения каучука вначале была нефть, но вскоре перешли на этиловый спирт, получаемый из картошки. В качестве катализаторов Лебедев взял природные глины, а катализатором полимеризации послужил металлический натрий. Первоначальный 20-процентный выход дивинила на затраченный спирт затем был доведен до 40 %.

Жюри конкурса признало Лебедевский продукт победителем, способ его получения — перспективным и дало добро на его дальнейшую разработку, для чего правительством были отпущены необходимые средства.

Лебедев составил проект Опытного завода, который был построен в Ленинграде в 1930 г. В течение года синтетический каучук был получен в промышленных масштабах (первый блок весом 260 кг), изучены его свойства, найдены активные наполнители, предложены методы и технологии получения из него высокотехничной резины и резинотехнических изделий.

Автомобильные покрышки успешно выдержали серьезное испытание в знаменитом Каракумском пробеге (9400 км по дорогам и бездорожью маршрута Москва — Ташкент — Красноводск — Баку — Москва).

В 1931 г. Сергей Васильевич Лебедев был награжден орденом Ленина за «особо выдающиеся заслуги по разрешению проблемы получения синтетического каучука», а в следующем году избран действительным членом АН СССР.

Совет труда и обороны СССР принял решение о строительстве первых трех заводов синтетического каучука проектной мощностью 10 000 т в год каждый. Так в мире появилась новая промышленность синтетического каучука.

Когда американский изобретатель Т.А. Эдисон, тщетно занимавшийся каучуковой проблемой, узнал об успехе русских, он не поверил и заявил: «Этого нельзя сделать. Я бы сказал даже больше, весь этот отчет является фальшивкой. На основании моего собственного опыта и опыта других стран сейчас нельзя сказать, что получение синтетического каучука вообще когда-либо будет успешным» (В. Азерников).

Тем не менее именно СССР накануне Второй мировой войны занял первое место в мире по производству синтетического каучука.

В Германии каучук был синтезирован в 1936—1937 гг., а в США — в 1942 г.

В 1950-х гг. советские химики вернулись к одному из путей, которые осваивал С.В. Лебедев — к производству каучука из нефтяных газов и продуктов переработки нефти. Это был новый шаг в получении еще более высококачественного искусственного каучука.

Источник

Русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука

В 1926 году советское правительство объявило конкурс на лучшую работу по синтезу каучука и назначило первую премию в сто тысяч рублей. По условиям конкурса, нужно было представить не только описание способа получения каучука, но и не менее двух килограммов этого продукта, а также разработать полную технологию его получения в промышленных условиях.

Также требовалось, чтобы сырье для синтеза было дешевое и доступное, а себестоимость каучука при хорошем качестве не превышала стоимости натурального.

Химик Сергей Лебедев, который уже много лет занимался проблемой полимеризации, решил принять участие в конкурсе. Вместе со своими учениками он закрылся в лаборатории Военно-медицинской академии в Ленинграде. Наконец, 30 декабря 1927 года ему удалось закончить эксперимент.

Сырьем для получения синтетического каучука сначала была избрана нефть, но потом ее заменили на спирт. В качестве катализатора Лебедев предложил металлический натрий.

1 января 1928 года в жюри конкурса поступило 2 кг синтетического натрий-бутадиенового каучука, полученного из этилового спирта, а также полный свод технологической документации.

Условия конкурса были до такой степени трудновыполнимыми, что ни один из представленных образцов не отвечал полностью всем требованиям. Тем не менее, за свой каучук и способ его получения Сергей Лебедев, единственный среди участников конкурса, получил премию.

В течение 1930 года в Ленинграде был построен опытный завод под технологию, разработанную Лебедевым, и было запущено производство синтетического каучука. В 1931 году ученого наградили орденом Ленина «за особо выдающиеся заслуги по разрешению проблемы получения синтетического каучука».

Источник

Как правильно тянуть резину, или История создания синтетического каучука

Следующее упоминание о каучуке появилось лишь в 1735-ом году, когда французский путешественник и естествоиспытатель Шарль Кондамин, исследуя бассейн Амазонки, открыл для европейцев дерево гевею и его млечный сок. Обнаруженное членами экспедиции дерево выделяло странную, быстро затвердевающую смолу, которой мыслители из Парижской академии наук позже дали название «резина». После того, как в 1738-ом Кондамин привез на континент образцы каучука и различные изделия из него вместе с подробным описанием способов добычи, в Европе начались поиски способов применения этого вещество. Французы сплетали резиновые нитки с хлопком и использовали как подвязки и подтяжки. Потомственный английский сапожник Самуэль Пил в 1791-ом году получил патент на изготовление тканей, пропитанных раствором каучука в скипидаре, создав фирму Peal & Co. В это же время возникли первые эксперименты по защите обуви чехлами из такой ткани. В 1823-ем году некий Чарлз Макинтош из Шотландии придумал первый непромокаемый плащ, добавляя между двумя слоями ткани тонкий кусок резины. Плащи быстро стали популярными, получили название в честь создателя и положили начало настоящему «резиновому буму». А вскоре в Америке в сырую погоду стали надевать поверх башмаков неуклюжую индейскую обувь из резины – галоши. Макинтош до самой смерти продолжал смешивать каучук с различными веществами вроде сажи, масел, серы в попытках изменить его свойства. Но его эксперименты к успеху не привели.

Из прорезиненной ткани делали одежду, головные уборы, крыши фургонов и домов. Однако у подобных изделий был один недостаток – узкий температурный диапазон эластичности каучука. В холодную погоду такая ткань твердела и могла потрескаться, а в теплую, наоборот, размягчаясь, превращалась в зловонную липкую массу. И если одежду можно было убрать в прохладное место, то обладателям крыш из прорезиненной ткани приходилось мириться с неприятными запахами. Таким образом, увлечение новым материалом быстро прошло. А жаркие летние дни приносили разорение компаниям, наладившим производство резины, поскольку вся их продукция превращалась в дурно пахнущие кисели. И мир вновь на несколько лет забыл про каучук и все связанное с ним.

Пережить второе рождение резиновым изделиям помог случай. Живший в Америке Чарльз Нельсон Гудьир всегда верил, что каучук способен превратиться в хороший материал. Он вынашивал эту идею много лет, упорно смешивая его со всем, что попадалось под руку: с песком, с солью, даже с перцем. В 1939-ом году, потратив все свои сбережения и задолжав более 35 тысяч долларов, он добился успеха.

Ходит легенда, что открытый им химический процесс, получивший название вулканизации, появился благодаря забытому на печке куску плаща макинтоша. Так или иначе, но именно атомы серы объединили молекулярные цепи натурального каучука, превратив его в тепло- и морозоустойчивый, эластичный материал. Именно его и принято сегодня называть резиной. История этого упорного человека имеет счастливый конец, он продал патент на изобретение и оплатил все свои долги.

Еще при жизни Гудьира началось бурное производство каучука. США сразу захватили лидерство по производству галош, которые продавали по всему мира, включая и Россию. Стоили они дорого, и позволить их купить могли только богатые люди. Самое любопытное, что галоши применяли не для сохранения от промокания основной обуви, а как домашние тапочки для гостей, дабы они не запачкали ковры и паркет. В России первое предприятие, изготавливающее резиновые изделия, открылось в Санкт-Петербурге в 1860-ом году. Немецкий делец Фердинанд Краузкопф, уже имевший завод по производству галош в Гамбурге, оценил перспективы нового рынка, нашел инвесторов и создал «Товарищество Российско-американской мануфактуры».

Во второй половине 19-го века Бразилия переживала пик своего расцвета, являясь монополистом по выращиванию гевеи. Манаус, бывший центром каучуконосных районов, стал богатейшим городом на западном полушарии. Чего только стоил потрясающий оперный театр, построенный в скрытом джунглями городе. Его создавали лучшие архитекторы Франции, а стройматериалы для него везли из самой Европы. Бразилия тщательно охраняла источник своей роскоши. За попытку вывоза семян гевеи полагалась смертная казнь. Однако в 1876-ом году англичанин Генри Уикхем тайно вывез в трюмах корабля «Амазонас» семьдесят тысяч семян гевеи. Они послужили основой первых плантаций каучуконосов, заложенных в колониях Англии в Юго-Восточной Азии. Так на мировом рынке возник дешевый натуральный британский каучук.

Вскоре разнообразные резиновые изделия завоевали весь мир. Из каучука изготавливались транспортерные ленты конвейеров, всевозможные приводные ремни, обувь, гибкая электроизоляция, бельевые резинки, детские воздушные шары, амортизаторы, уплотняющие прокладки, шланги и многое-многое другое. Другого похожего на каучук продукта просто не существует. Он обладает изоляционными свойствами, водонепроницаем, гибок, может растягиваться и сжиматься. При этом прочен, крепок, легко обрабатывается и устойчив к истиранию. Наследие индейцев оказалось куда более ценным, чем всё золото знаменитого Эльдорадо. Без резины невозможно представить всю нашу техническую цивилизацию.

Основное применение новый материал получил с открытием и распространением сначала резиновых экипажных, а потом уже автомобильных шин. Несмотря на то, что экипажи с шинами из металла были очень неудобны и издавали страшный шум и тряску, новое изобретение было встречено неохотно. В Америке даже запретили экипажи на массивных цельнолитых шинах, поскольку они слыли очень опасными из-за невозможности шумом предупредить прохожих о близости транспортного средства.

Производство каучука выросло во много раз, но потребность в нем продолжала расти. Около ста лет ученые люди по всему миру искали способ научиться изготавливать его химическим путем. Постепенно обнаружилось, что натуральный каучук представляет собой смешение нескольких веществ, но 90 процентов его массы представляет собой углеводород полиизопрен. Подобные вещества относятся к группе полимеров – высокомолекулярных продуктов, образующихся соединением очень многих, одинаковых молекул гораздо более простых веществ, называющихся мономерами. В случае каучука – это были молекулы изопрена. При благоприятных условиях молекулы-мономеры соединялись между собой в длинные, гибкие ниточки-цепи. Подобная реакция возникновения полимера получила название полимеризации. Остальные десять процентов в каучуке составили смолоподобные минеральные и белковые вещества. Без них полиизопрен становился очень неустойчивым, теряя на воздухе свои ценные свойства эластичности и прочности. Таким образом, чтобы научиться получать искусственный каучук, ученым было необходимо решить три вещи: синтезировать изопрен, полимеризовать его и защитить от разложения полученный каучук. Каждая из этих задач оказалась чрезвычайно сложна. В 1860-ом году английский химик Вильямс получил изопрен из каучука, который представлял собой бесцветную жидкость со специфичным запахом. В 1879-ом году француз Густав Бушард, нагрел изопрен и с помощью соляной кислоты смог осуществить обратную реакцию — получить каучук. В 1884-ом году британский ученый Тилден выделил изопрен, разложив скипидар в ходе нагрева. Несмотря на то, что каждый из этих людей внес свой вклад в изучение каучука, тайна его изготовления осталась неразгаданной в XIX-ом веке, потому что все обнаруженные способы были непригодны для промышленного изготовления вследствие малого выхода изопрена, дороговизны сырья, сложности технических процессов и ряда других факторов.

В начале двадцатого века исследователи задумались, а действительно ли изопрен нужен для изготовления каучука? Существует ли способ получить из других углеводородов необходимую макромолекулу? В 1901-ом году русский ученый Кондаков обнаружил, что диметилбутадиен, оставленный на год в темноте, превращается в каучукоподобное вещество. Этот способ позже использовала во время Первой мировой войны Германия, отрезанная от всех источников. Синтетический каучук получался очень плохого качества, процесс изготовления был очень сложен, а цена непомерно высока. После войны подобный метил-каучук нигде и никогда больше не производился. В 1914-ом году ученые-исследователи Мэтьюс и Стрендж из Англии получили очень неплохой каучук из дивинила используя металлический натрий. Но дальше опытов в лаборатории их открытие не пошло, потому что не было понятно, как в свою очередь производить дивинил. Также они не сумели создать установку для синтеза в заводских условиях.

Спустя пятнадцать лет ответ на оба этих вопроса нашел наш соотечественник Сергей Лебедев. До мировой войны русские фабрики производили из привозного каучука около двенадцати тысяч тонн резины в год. После того как закончилась революция потребности новой власти, проводящей индустриализацию промышленности, в каучуке многократно выросли. Один танк требовал 800 килограмм резины, автомобиль – 160 килограмм, самолет – 600 килограмм, корабль – 68 тонн. Каждый год покупки каучука за границей все возрастали и возрастали, несмотря на то, что в 1924-ом году его цена достигала двух с половиной тысяч золотых рублей за одну тонну. Руководство страны было озабочено не столько необходимостью платить такие огромные деньги, сколько зависимостью, в которую ставили Советское государство поставщики. На высшем уровне было принято решение разработать промышленный способ изготовления синтетического каучука. Для этого в конце 1925-го года ВСНХ предложило конкурс на самый лучший способ его получения. Конкурс был международным, однако согласно условиям каучук должен был изготавливаться из продуктов, добываемых в Советском Союзе, а цена на него не должна была превышать среднемировой за последние пять лет. Итоги конкурса подводились 1 января 1928-го года в Москве по результатам анализа предоставленных образцов весом не менее двух килограмм.

Сергей Васильевич Лебедев прекрасно представлял себе все трудности производства синтетического каучука, однако решил принять участие в конкурсе. Время было трудное, Лебедев возглавлял в Ленинградском университете кафедру общей химии, поэтому трудиться приходилось по вечерам, выходным дням и совершенно безвозмездно. К счастью несколько студентов решили помочь ему. Чтобы успеть к сроку, все работали с большим напряжением. Сложные эксперименты проводили в самых плохих условиях. Участники этого предприятия позже вспоминали, что абсолютно ничего не хватало и приходилось делать или находить самостоятельно. Например, лед для охлаждения химических процессов все вместе кололи на Неве. Лебедев помимо своей специальности освоил профессии стеклодува, слесаря и электромонтера. И все-таки дело двигалось. Благодаря предыдущим многолетним исследованиям Сергей Васильевич сразу отказался от экспериментов с изопреном и остановился на дивиниле в качестве исходного продукта. В качестве легкодоступного сырья для производства дивинила Лебедев попробовал нефть, но потом все же остановился на спирте. Спирт оказался самым реальным начальным сырьем. Основная проблема реакции разложения этилового спирта на дивинил, водород и воду состояла в отсутствии подходящего катализатора. Сергей Васильевич предположил, что им может являться одна из природных глин. В 1927-ом году, проводя отпуск на Кавказе, он постоянно искал и изучал образцы глин. Нужную он отыскал на Коктебеле. Реакция в присутствии найденной им глины дала отличный результат, и в конце 1927-го года был получен дивинил из спирта.

Полимеризацию дивинила Лебедев проводил по способу британских исследователей с присутствием металлического натрия. На конечном этапе полученный каучук смешивали с магнезией, каолином, сажей и некоторыми другими компонентами для предохранения от распада. Поскольку готовый продукт получался в мизерных количествах – пара грамм в сутки – работы шли почти до последних дней конкурса. В конце декабря синтез двух килограммов каучука был окончен, и его отправили в столицу.

Жюри закончило изучать присланные образцы в феврале 1928-го года. Их оказалось совсем немного. Результаты работ ученых из Франции и Италии, но основная борьба развернулась между Сергеем Лебедевым и Борисом Бызовым, который получил дивинил из нефти. В итого каучук Лебедева был признан наилучшим. Получение дивинила из нефтяного сырья было труднее реализовать в промышленных масштабах в то время.

Событие имело огромное значение для советской промышленности, позволив уменьшить потребление натуральных каучуков. Также синтетический продукт обладал новыми свойствами, например, стойкостью к бензину и маслам. Сергею Васильевичу было поручено продолжить исследования и изготовить промышленный способ производства каучука. Снова началась тяжелая работа. Однако теперь возможностей у Лебедева было хоть отбавляй. Понимая всю важность работ, правительство дало все нужное. В Ленинградском университете создали лабораторию синтетического каучука. За год в ней была построена экспериментальная установка, производившая по два-три килограмма каучука в сутки. В конце 1929-го года технология заводского процесса было закончена, а в феврале 1930-го в Ленинграде началось строительство первого завода. Заводская лаборатория, оборудованная по распоряжениям Лебедева, являлась настоящим научным центром синтетического каучука и одновременно одной из лучших химлабораторий того времени. Здесь прославившийся химик позже сформулировал правила, позволявшие его последователям правильно определять вещества для синтеза. Кроме этого, Лебедев имел право подбирать себе любых специалистов. По возникавшим вопросам он обращаться лично к Кирову. Постройка опытного завода было закончена в январе 1931-го года, а в феврале уже были получены первые дешевые 250 килограмм синтетического каучука. В этом же году Лебедева наградили орденом Ленина и избрали в Академию наук. Вскоре было заложено строительство еще трех заводов-гигантов по единому проекту – в Ефремове, Ярославле и Воронеже. А перед войной появился завод и в Казани. Мощность каждого из них составляла десять тысяч тонн каучука в год. Их строили возле мест, где производился спирт. Сырьем для спирта изначально служили пищевые продукты, в основном картофель. На одну тонну спирта требовалось двенадцать тонн картофеля, а для изготовления шины для автомобиля в то время уходило около пятисот килограммов картошки. Заводы объявили комсомольскими стройками и сооружали с ошеломительной быстротой. В 1932-ом первый каучук дал Ярославский завод. Изначально в производственных условиях синтез дивинила проходил с трудом. Требовалась наладка оборудования, поэтому Лебедев вместе со своими сотрудниками отправился сначала в Ярославль, а потом в Воронеж и Ефремов. Весной 1934-го года в Ефремове Лебедев подхватил сыпной тиф. Он умер вскоре после возвращения домой на шестидесятом году жизни. Его тело было похоронено в Александро-Невской лавре.

Однако дело, которому он дал такое значимое основание, развивалось. В 1934-ом году Советский Союз выпустил одиннадцать тысяч тонн искусственного каучука, в 1935-ом – двадцать пять тысяч, а в 1936-ом – сорок тысяч. Сложнейшая научная и техническая задача была успешно разрешена. Возможность оборудовать автотехнику шинами отечественного производства сыграла немаловажную роль в победе над фашизмом.

На втором месте по производству синтетических каучуков в то время были немцы, которые активно готовились к войне. Их производство было налажено на заводе в городе Шкопау, который СССР после победы по условиям репараций вывез в Воронеж. Третьим производителем стали Соединенные Штаты Америки после потери в начале 1942-го года рынков природных каучуков. Японцы захватили Индокитай, Нидерландскую Индию и Малайю, где добывалось более 90 процентов натурального продукта. После вступления Америки во Вторую Мировую продажа им была приостановлена, в ответ правительство США менее чем за три года построила 51 завод.

Наука также не стояла на месте. Совершенствовались способы изготовления и сырьевая база. Синтетические каучуки по применению разделились на общие и специальные со специфическими свойствами. Возникли особые группы искусственных каучуков вроде латексов, отверждающихся олигомеров, пластификаторных смесей. К концу прошлого века мировое производство этой продукции достигло двенадцати миллионов тонн в год, производимой в двадцати девяти странах. Вплоть до 1990-го года наша страна удерживала первое место по объемам производства синтетического каучука. Половина произведенных в СССР искусственных каучуков шла на экспорт. Однако после развала Советского Союза ситуация изменилась в корне. С лидирующих позиций наша страна попала сначала в число отстающих, а потом опустилась до категории догоняющих. В последние годы наблюдается улучшение ситуации в этой отрасли промышленности. Доля России на мировом рынке производства синтетического каучука сегодня составляет девять процентов.

Источник