- Ученые борются с насекомыми-вредителями

- Добавка в бактериальный инсектицид ослабила защиту колорадского жука

- Биологические методы уничтожения насекомых

- Распыление гормонов в борьбе с насекомыми

- Вещества, препятствующие образованию хитина

- Особенности применения гормонов

- Другие виды гормонов и веществ в борьбе с насекомыми

- Привлечение природных врагов членистоногих

- Провоцирование заболеваний у насекомых-вредителей

- Применение методов генной инженерии

- ***

Ученые борются с насекомыми-вредителями

В наши дни энтомопатогенные грибы часто используются в основе биологических препаратов для защиты растений от различных вредителей. Прикрепляясь на их покровы, гриб вызывает болезнь или гибель организма. В свою очередь насекомые в борьбе за выживание используют ингибиторы, блокирующие этот процесс. Сибирские ученые в сотрудничестве с коллегами из Университета Суонси (Великобритания) впервые в мире с помощью РНК-интерференции заблокировали ген ингибитора металлопротеиназ гриба у личинок вощинной огневки и показали, что такие вредители проигрывают в борьбе за выживание и становятся более восприимчивы к поражению. Работа открывает широкие перспективы как в изучении иммунной системы насекомых, так и в использовании РНК-интерференции для защиты растений. Результаты исследований опубликованы в журнале Developmental & Comparative Immunology.

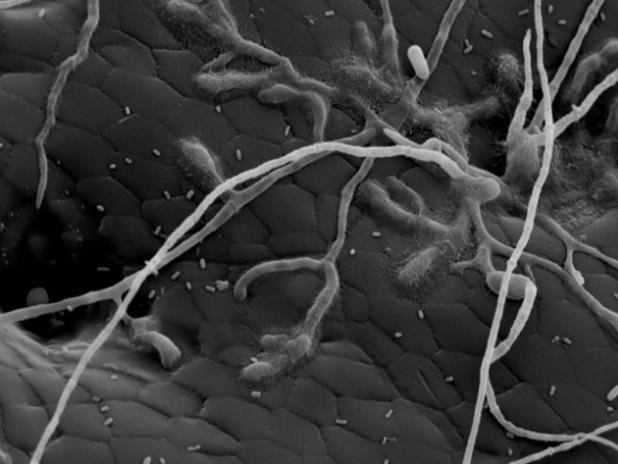

Гриб прорастает на поверхности насекомых

Биологические препараты для защиты растений от насекомых-вредителей (биоинсектициды) на основе энтомопатогенных микроорганизмов (паразитические грибы, поражающие насекомых) являются перспективной альтернативой химическим препаратам. Они используются повсеместно, но особо популярны на территориях, где запрещено или нежелательно использовать «химию» (тепличные хозяйства, лесопарковые зоны), а также при производстве продукции органической и для питания детей. Однако грибные препараты отличаются высокой зависимостью от погодных условий и, соответственно, нестабильным действием на вредителей, а также порой низкой эффективностью. Поскольку взаимоотношения насекомых и грибов сложились очень давно, они насчитывают миллионы лет, устойчивая система паразит — хозяин вполне нормально существует в естественных условиях. Поэтому грибам невыгодно полностью уничтожать популяцию своего носителя — это может также привести к снижению численности гриба. С другой стороны, насекомые в результате коэволюции выработали целый комплекс систем и реакций для защиты от этих микроорганизмов.

«Наше исследование было направлено на поиск защитных механизмов насекомых-вредителей и факторов вирулентности (ядовитости для насекомых) у грибов, чтобы узнать, как увеличить эффективность препаратов на их основе. Известно, что для этого можно использовать как классические подходы (синергические добавки, селекцию штаммов и прочее), так и современные молекулярно-генетические технологии (генетическую инженерию, РНК-интерференцию и так далее). Используя эти подходы для совершенствования биологических препаратов, крайне важно знать, какие факторы вирулентности гриба играют существенную роль в инфекционном процессе (для их усиления) и как насекомые от них защищаются (для блокирования этих систем)», — рассказал заведующий лабораторией биологической защиты растений и биотехнологий Новосибирского государственного аграрного университета, заведующий лабораторией регуляции микробиоценозов сельскохозяйственных животных и растений Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, доктор биологических наук Иван Михайлович Дубовский.

В своей работе ученые использовали известный модельный вид насекомых — вощинную огневку (Galleria Mellonella), которая является вредителем в пчеловодстве, а также широко используется как объект для лабораторных исследований по всему миру. Для заражения специалисты взяли один из самых популярных грибов, применяемых при создании биологических препаратов, — Metarhizium, который может инфицировать насекомых из разных отрядов. В естественных условиях он, попадая на поверхность (кутикулу) этих беспозвоночных животных, прорастает через их покровы, размножается внутри и убивает хозяина, после чего образует конидии, которые могут заражать других насекомых. Гриб опасен для таких известных вредителей сельского хозяйства, как колорадский жук, саранча, капустная моль и хлопковая совка. Кроме того, он способен убивать и кровососущих комаров, если попадет на их тело или в кишечник личинки. В эксперименте исследователи моделировали классический способ заражения насекомых, то есть проникновение гриба через покровы личинок.

Среди основных факторов вирулентности, атакующих насекомых и обеспечивающих успешное развитие на хозяине, особое значение имеет группа протеолитических ферментов (протеаз), которые отвечают за начальный этап инфекционного процесса в тот момент, когда гриб проникает через покровы животного. Эти ферменты буквально растворяют кутикулу насекомого. Гриб может синтезировать множество различных протеаз, поэтому перед учеными стоит задача определить, какие из них отвечают за успешное преодоление защитных систем вредителей.

«Для нашего исследования мы использовали металлопротеазы, значение которых в инфекционном процессе остается малоизученным. Однако известно, что именно к этой группе ферментов насекомые в ходе эволюции сформировали специфический ингибитор (IMPI), связывающийся с металлопротеазами гриба и защищающий организм от их протеолитической активности. При помощи РНК-интерференции (RNAi) мы заблокировали IMPI, что позволило нам изучить значение данного гена в защитных реакциях, а также роль данных протеаз как фактора вирулентности», — прокомментировал Иван Дубовский.

РНК-интерференция — это процесс избирательного подавления экспрессии генов. Это интересный биотехнологический прием, широко используемый в биологии и медицине. В частности, RNAi используют и в защите растений для уничтожения различных вредителей, а также на их основе создают препараты, трансгенные растения и микроорганизмы с инсектицидной активностью (способные бороться с насекомыми).

«RNAi действует за счет разрушения матричной РНК целевого гена с помощью специально сконструированной конструкции двухцепочечных РНК. В нашем исследовании установлено, что дцРНК, сконструированная для блокировки ингибитора протеаз гриба, оказывала влияние на ряд других генов, связанных с иммунной системой насекомых. Причем уровень воздействия отличался в зависимости от ткани животного. Мы отметили значительное увеличение экспрессии генов иммунной системы в ответ на RNAi в покровах и жировом теле насекомых. Возможно, такой ответ иммунитета связан со стремлением насекомых компенсировать подавление ингибитора протеаз РНК-интерференцией. Это очень интересное открытие, так как дает новые возможности в изучении процесса РНК-интерференции у насекомых, ведь к RNAi у вредителей тоже, вероятно, может выработаться устойчивость. Кроме того, в результате работы мы пришли к выводу, что блокирование IMPI повышает смертность насекомых от грибов на 20%, что создает предпосылки к дальнейшему изучению и использованию металлопротеаз гриба и их оппонента у насекомых — ингибиторов IMPI», — добавил Иван Дубовский.

Кроме того, уникальность исследования ученых в том, что они впервые проанализировали вклад металлопротеаз гриба в инфекционный процесс с помощью RNAi и определили важность этих ферментов для грибного патогенеза, а также выяснили, что их уровень необходимо учитывать для подбора штаммов продуцентов биоинсектицидов. «На примере вощинной огневки мы установили, как начать процесс РНК-интерференции у насекомых. Следующий этап — это поиск экономически и экологически оправданных способов запуска RNAi у других беспозвоночных членистоногих животных, имеющих важное хозяйственное значение. В частности, мы планируем использовать РНК-интерференцию для борьбы с колорадским жуком, чему посвящен один из наших проектов РНФ. В обозримой перспективе мы хотим предложить высокотехнологичный и экологически безопасный способ контроля численности данного вредителя. Один из применяемых нами подходов — запуск RNAi с использованием различных микроорганизмов. Если этот способ будет успешен, мы расширим список видов вредителей, которых можно уничтожать с помощью РНК-интерференции», — отметил ученый.

Работа была поддержана грантами РНФ № 19-016-00121, № 20-76-00025 и Российского фонда фундаментальных исследований. Исследование проводилось при участии ведущего научного сотрудника лаборатории биологической защиты растений и биотехнологии НГАУ, кандидата биологических наук Екатерины Валерьевны Гризановой.

Фото Тарика Бута, Дмитрия Желтикова, Екатерины Гризановой, предоставлены Иваном Дубовским

Информация и фото предоставлены Управлением по пропаганде и популяризации научных достижений СО РАН

Источник

Добавка в бактериальный инсектицид ослабила защиту колорадского жука

Российские ученые выяснили, как можно усилить действие бактериального препарата от колорадского жука. Личинки насекомого приспосабливаются к содержащемуся в нем специфическому токсину, однако добавка покоящихся форм микроорганизма ухудшает состояние здоровья вредителя, уничтожая кишечный иммунитет, и делает его более восприимчивыми к инсектициду. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (РНФ) и опубликована в журнале Toxins.

История колорадского жука, а именно его крупных «походов» на картофель, началась в середине XIX века в Северной Америке, а затем продолжилась и в Евразии. Его личинки поедают листья растений, отчего те оказываются неспособны синтезировать органические вещества на солнце и погибают. Способов борьбы с вредителем очень много: это и карантинные меры, и посыпание луковой шелухой, и опрыскивание инсектицидами — впрочем, к последним они быстро приспосабливаются.

Часто говорят о биологических способах уничтожения вредителей, которые гораздо безопаснее, в отличие от химикатов, и созданы самой природой. У колорадского жука мало естественных врагов, но один из них — бактерия Bacillus thuringiensis — лег в основу перспективного препарата. Микроорганизм вырабатывает специфичный токсин, поражающий только вредителей. Вещество попадает в их пищеварительный тракт и после воздействия ферментов нарушает работу кишечника, в результате чего жук погибает от голода.

Некоторые насекомые все же приобретают устойчивость к токсину, и ученые из Новосибирского государственного аграрного университета (Новосибирск) и Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН (Краснообск) решили выяснить, за счет каких механизмов это происходит и можно ли «обмануть» приспособленность животного.

Авторы предложили добавлять в препарат на основе Bacillus thuringiensis покоящиеся споры этого же микроорганизма. Они могут активироваться внутри жука и размножаться. Сочетание токсина и спор запустило защитные механизмы жука, а именно расщепление опасных для него веществ и их удаление. Вместе с тем смесь распознается как патоген, а потому подключается и гуморальный иммунитет. В совокупности события внутри насекомого выливаются в сильный окислительно-восстановительный дисбаланс, из-за которого клетки кишечника погибают. Эффект распространяется за пределы пищеварительного тракта, уничтожая антиоксидантную систему всего организма. Личинки заболевают, а их «отвлеченный» иммунитет оказывается неспособен противостоять действию токсина.

«При совместном воздействии токсинов со спорами бактерий Bacillus thuringiensis гибель насекомых происходит быстрее, и умирает на 30% больше колорадских жуков. Внедрение разработанных препаратов и технологий позволит наполнить рынок биорациональных инсектицидов отечественными препаратами, повысить качество производимых продуктов питания, уменьшить пестицидную нагрузку на окружающую среду и снизить негативное воздействие на здоровье населения», — рассказал руководитель проекта по гранту РНФ Иван Дубовский, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биологической защиты растений и биотехнологии Новосибирского государственного аграрного университета.

Источник

Биологические методы уничтожения насекомых

Это самые экологичные способы контроля численности вредителей. Как, правило, они безопасны для людей и животных. К тому же биологические методы уничтожения насекомых действуют очень избирательно. Они всегда нацелены на тот вид паразитов, который нужно истребить. Тем не менее в виду их относительной сложности применения и иногда дороговизны, они не так распространены, как другие подходы в дезинсекции.

Другие способы борьбы с насекомыми смотрите здесь:

Распыление гормонов в борьбе с насекомыми

Гормоны – это вещества, которые вырабатываются в организме и насекомых, и людей. Они регулируют различные физиологические процессы. У каждого вида живых существ они отличаются. Это позволяет использовать их для контроля жизнедеятельности насекомых. В частности, нарушать некоторые процессы их активности. По этой причине данные гормоны называют еще регуляторами развития насекомых.

Как правило, их получают синтетическим способом. При этом они действуют, подобно природным. Например, некоторые гормоны вызывают у вредителей стерильность, т.е. неспособность к размножению. Другие приводят к появлению нежизнеспособных взрослых особей и т.д.

Здесь важно отметить, что большим плюсом применения гормональных препаратов является слабая приспособляемость вредителей к их действию. Другими словами, они не могут противостоять влиянию препарата. Это отличает их от химических средств, к которым у насекомых часто развивается резистентность, т.е. устойчивость. В этом случае средство просто перестает на них влиять. Либо оказывает минимальный эффект, недостаточный для эффективной борьбы с паразитами. Гормональные препараты лишены такого минуса. При их использовании резистентность развивается крайне медленно либо вообще не наблюдается. В этом одно из преимуществ биологических методов борьбы с насекомыми.

Вещества, препятствующие образованию хитина

Таким образом ингибиторы синтеза хитина подавляют образование защитной внешней оболочки вредителей. Она либо совсем не образуется, либо становится недоразвитой. В результате тело паразита оказывается покрыто только мягкими тканями. Это делает их очень уязвимыми и беззащитными. Поэтому они неспособны активно действовать и выживать.

Гормоны, подавляющие рост хитиновой оболочки, особенно активно влияют в процессе линьки. В этот момент и образуется новый плотный покров. А из-за действия гормональных веществ данный процесс нарушается. Так действуют регуляторы развития насекомых. Отметим, что при определенных обстоятельствах это достаточно результативный биологический метод уничтожения вредителей.

Особенности применения гормонов

Рассмотренные выше регуляторы развития насекомых имеют свои ограничения. В первую очередь – быстрота их действия оставляет желать лучшего. Развитие насекомых происходит постепенно. Поэтому вещества, которые влияют на процессы жизнедеятельности паразитов, оказывают свое действие не сразу. Такой метод эффективен в долгосрочной перспективе и в качестве профилактики. Однако в качестве экстренного метода борьбы с вредителями он не подойдет.

Поэтому гораздо большего результата можно достигнуть, сочетая различные подходы в противостоянии насекомым-вредителям. Какой бы способ борьбы с паразитами ни был бы выбран за основу, применение дополнительных методов всегда повысит эффективность проводимых мероприятий.

Так, биологические методы уничтожения насекомых часто используют в сочетании с химическими. То есть с применением инсектицидных обработок. Это позволяет, с одной стороны, быстро уничтожить популяцию вредителей. С другой – не дать им возможности привыкнуть к химикатам. Таким образом используемые инсектициды сохраняют свое патогенное (губительное) действие на паразитов. Это позволяет прибегать к ним на протяжении длительного времени с сохранением их эффективности.

Другие виды гормонов и веществ в борьбе с насекомыми

Помимо регуляторов развития насекомых существуют и другие соединения, влияющие на многочисленные жизненные процессы насекомых. О некоторых мы уже упоминали в других статьях. В частности, о применении аттрактантов говорилось здесь:

Помимо них дезинсекторы также применяют разные половые феромоны. Они действуют привлекательно на особей противоположного пола. При этом достаточно даже их микроскопического количества в окружающей среде, чтобы вызвать необходимый эффект. Другие феромоны участвуют в передаче информации между насекомыми. Их также активно задействуют для того, чтобы влиять на поведение паразитов.

Отдельной категорией стоят вещества, воздействующие на мозговые центры членистоногих. При их применении у насекомых изменяются поведенческие реакции. В частности, нарушается мотивация их деятельности. Подобные явления до сих пор изучаются в научных кругах. А пока ученые их изучают, дезинсекторы вполне успешно используют эти методы в борьбе с вредителями.

Привлечение природных врагов членистоногих

Поэтому в целях профилактики и поддержания здоровой экосистемы прибегают и к такому биологическому методу уничтожения насекомых. На территории лесных массивов естественными врагами членистоногих паразитов являются птицы. Способствуя их размножению и расселению, можно существенно ограничивать развитие многих вредителей. Хотя отметим, что это опять-таки несколько медленный способ контроля численности насекомых. Только в долговременной перспективе он показывает себя очень хорошо.

Провоцирование заболеваний у насекомых-вредителей

Стоит сказать, что данное направление очень перспективно. Оно позволяет достаточно быстро истреблять большое количество паразитов. При этом финансовые затраты в каких-то случаях весьма невелики. Есть уже много разработанных бактериальных и других препаратов, которые показали свою эффективность. Некоторые из них содержат яды, вырабатываемые вредоносными микроорганизмами. В результате их применения нарушаются функции отдельных систем органов у насекомых. Так, к примеру, борются с потомством комаров.

Плюсом является то, что такой биологический метод уничтожения насекомых почти полностью безопасен для человека и живущих рядом животных. При этом наука не стоит на месте. Появляются все новые и новые средства, позволяющие достаточно экологично противостоять нашествию насекомых-вредителей.

Применение методов генной инженерии

Суть их заключается в том, что в лабораторных условиях выводят особей вредителей, не способных размножаться. Это достигается посредством воздействия на генном уровне различными химическими средствами либо облучением. Подобные стерильные особи паразитов сохраняют свою жизнеспособность и выживаемость в природе. Так, попадая обратно в их естественную среду обитания, они очень успешно конкурируют с другим особями своего вида. В результате они вытесняют многих соперников-собратьев в борьбе за размножение. Однако потомства либо не возникает, либо оно не может воспроизводить на свет себе подобных. Таким образом угнетается способность к размножению всей совокупности вредителей.

***

В заключение хотим еще раз отметить, что какими бы ни были применяемые биологические методы уничтожения насекомых, наиболее эффективны они совместно с применением инсектицидов. Хотя, возможно, в будущем эти подходы станут более самостоятельными и самодостаточными в борьбе с вредителями.

Источник