У остапа сулеймана берта мария бендер было много способов

- ЖАНРЫ 360

- АВТОРЫ 278 544

- КНИГИ 658 204

- СЕРИИ 25 237

- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 614 425

ТАК ГОВОРИЛИ В СОВЕТСКИХ КОМЕДИЯХ

Кинокомедия… Это звучное, радостное, уютное слово с детства знакомо каждому человеку, родившемуся в СССР (в постсоветские годы получил большее распространение термин «комедия», ранее относившийся прежде всего к театральным постановкам).

Советский народ, как известно, был не только самым читающим, но и самым «смотрящим» в мире. В 60-е и 70-е годы прошлого века, когда на буржуазном Западе популярность кинематографа стремительно сокращалась по причине расцвета многоканального телевидения, в нашей стране «десятая муза» по-прежнему считалась важнейшим и любимейшим из искусств.

И не существовало среди кинематографических жанров ни одного, что не был бы советским людям как-то особенно дорог; однако комический жанр все-таки являлся самым дорогим и близким. Неудивительно поэтому, что и наибольшее количество крылатых кинофраз содержится именно в наших старых комедиях. Притом подавляющее большинство самых «народных» из тех кинокомедий снято набором одних и тех же великих режиссеров: Гайдай, Рязанов, Данелия, Марк Захаров. Почти все их фильмы чуть ли не полностью состоят из афоризмов.

Многие и многие подобные выражения прочно вошли в нашу жизнь, приобретя ничуть не меньшее значение, чем русские народные пословицы и поговорки. Изучение этой своеобразной культурной ниши — тексты конкретных авторов-киносценаристов, разошедшиеся на цитаты и получившие активное хождение среди всех русскоязычных людей, — дело насущное и заведомо востребованное обществом.

В книге, которую вы держите в руках, сделана попытка систематизировать цитаты из нескольких популярнейших фильмов режиссера Леонида Гайдая. Особенность его лучших комедий в том, что каждую вторую (если только не первую) реплику из них смело можно увековечивать, как сейчас принято говорить, «на бумажном носителе». Как же все-таки этому выдающемуся комедиографу удалось снять сразу столько наших любимых кинолент, в которых что ни фраза, то афоризм? В какой-то мере книга «Так говорили в кинокомедиях Гайдая» отвечает и на этот вопрос.

Не подлежит сомнению, что Леонид Иович Гайдай (1923–1993) — самый любимый кинорежиссер в нашей стране. Таким он был в советское время — таким он остался для нас и сегодня.

Целых четыре его комедии входят в двадцатку абсолютных лидеров кинопроката за всю историю СССР, причем две из этих комедий («Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница») занимают соответственно третье и четвертое места.

В нашей книге представлены картины «золотого периода» гайдаевского творчества. Это шесть фильмов, вышедших в течение десяти лет, — с 1965-го по 1975-й. Все эти картины по сей день любимы огромным большинством населения России, о чем свидетельствуют их нескончаемые телепоказы.

Пожалуй, в плане народной любви Гайдай обогнал даже своих главных прижизненных конкурентов — вышеупомянутых режиссеров Георгия Данелию и Эльдара Рязанова. Просто эти последние зачастую снимали довольно грустные фильмы, более близкие к жанру трагикомедии. Гайдай же никогда не изменял своему коронному коньку — оптимистической эксцентрической кинокомедии, преисполненной гротеска и внушающей зрителю чувство невероятной бодрости и радости.

Наверное, очень многие могут сказать, что большинство фильмов Гайдая они знают буквально наизусть. И уж в особенности это, надо полагать, относится к шестерке гайдаевских комедий, выбранных нами для данного издания. С помощью этой книги читатель может как проверить самого себя на предмет знания любимых картин, так и просто воскресить их в памяти с максимальной полнотой.

Реплики и диалоги для каждого фильма даются в том же порядке, в каком они возникают в кинокартине. Выбранные нами словесные «фрагменты» разнятся по величине — от реплики из двух слов до диалога длиной в страницу. Это было сделано для того, чтобы сократить до минимума цитирование, выдернутое из контекста. Нашим главным приоритетом являлась целостность и полноценность каждой отдельной фразы, диалога, сцены.

Учитывая такой подход, можно предположить, что даже те, кто по какой-то причине не видел некоторые из великих гайдаевских комедий, смогут составить о них верное представление с помощью нашего издания.

1. «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)

Авторы сценария: Я. Костюковский, М. Слободской, Л. Гайдай

До «Операции „Ы“» Гайдай уже успел снять крайне популярные короткометражки из жизни Труса, Балбеса и Бывалого — «Пес Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики». Но именно первые «Приключения Шурика» стали первым же полнометражным и полноценным успехом режиссера.

После «Операции „Ы“» «проснулись знаменитыми» не только мало кому известные до этого молодые артисты Александр Демьяненко и Наталья Селезнева, но и сам Гайдай. Народ был поражен: такой комедии на советские экраны еще не попадало, даже из-за рубежа. Режиссера-постановщика следовало непременно запомнить, тем более что он же был одним из сценаристов.

Вообще-то саму идею о развеселых приключениях находчивого студента подал сценаристский дуэт в лице Якова Костюковского и Мориса Слободского. Их заявка на кинокомедию носила незатейливое название «Смешные истории» — и не больно-то выбивалась из ряда прочих легкомысленных киносюжетов тех лет. Первоначальный сценарий попал в руки начинающего режиссера Гайдая, который тут же решил доработать его до полноценной эксцентриады в духе обожаемого им Чаплина.

За пару лет до того Гайдай уже опробовал трехчастную структуру в черно-белом альманахе «Деловые люди» по новеллам О. Генри. В «Операцию „Ы“» из «Деловых людей» перекочевали восходящие комики Юрий Никулин, Георгий Вицин и Алексей Смирнов, а также отменный кинооператор Константин Бровин.

Но истории были уже совершенно другими — цветными, современными, советскими, во многом сатирическими. Сделанными на злобу дня — и вместе с тем вневременными. Годы показали, что это именно так: к 2010-м «Операция „Ы“» не устарела ни на йоту, чего не скажешь о большинстве прочих комедий полувековой давности.

Здесь еще не так много диалогов, как в «Бриллиантовой руке» и даже в «Кавказской пленнице». Но именно тут впервые проявилась отличительная черта Гайдая как режиссера и сценариста — оттачивание каждой реплики, произносимой в кадре, до максимального блеска.

Новелла первая. «Напарник»

Шурик — Александр Демьяненко

Верзила — Алексей Смирнов

Прораб — Михаил Пуговкин

Суровый милиционер — Владимир Басов

1. — Гражданин! Уступите место. Встаньте. (Пассажир)

— Если я встану, ты у меня ляжешь. (Верзила)

2. — Гражданин! Эти места специально для детей и инвалидов! (Пассажирка)

— А она что — дети или инвалиды? (Верзила)

— Она готовится стать матерью! (Пассажирка)

— А я готовлюсь стать отцом! (Верзила)

3. Ах, ты зрячий? Сейчас будешь слепой! (Верзила)

4. Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы! Кто хочет сегодня поработать? (Милиционер)

5. — На сегодня наряды: песчаный карьер — два человека. (Милиционер)

— Огласите весь список, пожалуйста. (Тунеядец)

6. — Есть наряд на строительство жилого дома… Цементный завод… (Милиционер)

— А на ликеро-водочный нет? (Верзила)

Источник

Сколько способов отъема денег знал Остап Бендер.

Деньги, по словам Карла Маркса, являются квитанциями, дающими право на эксплуатацию чужого труда. Добывать их можно различными способами. Большинство людей на планете делают это, создавая новые ценности, то есть работая. В данном случае они просто обменивают свой труд на чужой. Но есть индивидуумы, которых такой способ не устраивает. Из мировой литературы нам известны многие персонажи, добывавшие средства иными путями, в частности, перераспределяя продукт с корыстью для себя. Один из них – Остап Бендер. Способы отъема денег у тех, кто скопил у себя их в излишнем количестве, применявшиеся Великим комбинатором, стали классическими. По крайней мере, в нашей стране.

С первых же страниц «Золотого теленка» читателю становится ясно, что сын лейтенанта Шмидта, пришедший на прием к провинциальному начальнику, – обыкновенный проходимец, мелкий аферист. Последовавший после встречи с «братом Колей» монолог проясняет, что это не совсем так, на самом деле не нужно путать «джентльмена в поисках десятки» со всякой шпаной, которая не имеет представления о настоящем масштабе. О том, сколько способов отъема денег знал Остап Бендер, читателю становится известно из его собственных слов. Герой утверждает, что их четыреста, но понятно, что эта цифра условна. На самом деле их может быть и меньше, и больше, и вообще неограниченное количество. В доказательство этого персонаж в одном из эпизодов тут же, не сходя с места, изобретает четыреста первый способ. При этом Остап-Сулейман подчеркивает, что уголовный кодекс он чтит, и статей его не нарушает. Что не вполне соответствует действительности, во всяком случае, в современном понимании преступления.

Сидел ли Бендер в тюрьме? О том, что жизненный опыт Бендера обогащен уголовным прошлым, читатель, бравший в руки роман Ильфа и Петрова, мог догадаться безо всяких подсказок, только лишь по описанию его наряда. Качественный и недешевый костюм, модные ботинки желтого цвета и милицейская фуражка сочетаются с отсутствием носков, что свидетельствует о временном изъятии некоторых предметов одежды и последовавшей после освобождения их выдаче. Воспоминания одного из персонажей об «этих голубых глазах», виденных в ДОПРе, способны лишь подтвердить такое предположение.

Но дело не только в том, сколько способов отъема денег знал Остап Бендер. Все они являются мошенническими, но Великий комбинатор все же называет их честными, хотя и с поправкой «относительно». Читатель, задумавшись над этим противоречием, может прийти к выводу, что в 20-е годы прошлого века обман некоторых категорий граждан СССР преступлением не считался. И будет абсолютно прав.

Возвращаясь к экипировке главного героя можно прийти к выводу, что в тюрьме он сидел, но не очень долго. Носки, конечно, он успел сносить, но штиблеты из моды еще не вышли. Объясняется это тем, что в 1922-1926 годах некоторые уголовные статьи были декриминализированы, то есть деяния, указанные в них, перестали считаться преступлением. В частности, в шантаже и вымогательстве по отношению к эксплуататорам (к каковым причислялись и нэпманы) пролетарское государство относилось снисходительно, считая их чем-то вроде мелкого хулиганства. Очевидно, что способы Остапа Бендера, с помощью которых он пополнял наличные запасы «концессии», подпадали (в худшем для него случае) под административную ответственность, а по предыдущим эпизодам он был амнистирован.

Что грозило «Мечу и оралу»

Есть, однако, в великом романе «12 стульев» и эпизод, говорящий о незаурядной смелости главного персонажа, доходящей до безрассудства. Именно им можно объяснить создание псевдоконтрреволюционной организации «Союз меча и орала», если не принимать во внимание возможную неосведомленность или глупость Великого комбинатора. Титанический жизненный опыт, огромный запас афоризмов и прочие косвенные признаки позволяют начисто отмести предположение о том, что он был дураком. Читателю уже известно о том, сколько способов отъема денег знал Остап Бендер, как и о его почтительном отношении к УК, поэтому думать, что какие-то статьи этой интереснейшей книжечки ему неведомы, тоже не приходится. Остается одно – безумная отвага.

Начиная с момента октябрьского переворота, любые действия контрреволюционного характера, и даже разговоры о них карались весьма строго. Часто достаточно было и принадлежности к «паразитическому классу», чтобы попасть под раздачу. За причастность к заговору был расстрелян поэт Гумилев и многие другие интеллигенты, священники, литераторы, ученые, преподаватели, инженеры, военные и представители иных «непролетарских» профессий. Достаточно было присутствовать при каком-то разговоре на эту тему, чтобы оказаться в числе репрессированных. И вот Бендер заводит беседу о «Союзе» в кругу запуганных нэпманов, выдавая Кису за вернувшегося из эмиграции демократического лидера. Гарантии, что тот же Кислярский, владелец артели «Московские баранки», не побежит каяться в ОГПУ наперегонки с остальными участниками подпольного собрания, не было. А в этом случае концессионерам грозило кое-что похуже административного штрафа и общественного порицания…

Читатель справедливо удивляется тому, сколько способов отъема денег знал Остап Бендер, его безнаказанности, решительности и находчивости, но ему невдомек, что большинство из них в то время действительно не подпадали под статьи УК, в отличие от «Меча и орала», за который запросто грозила «вышка».

Осип Шор — вот как звали человека, с которого списали Ильф и Петров многие черты, присущие Великому комбинатору. Повадки, внешность, манера одеваться, богатейший и разносторонний жизненный опыт, огромный словарный запас и находчивость в любой критической обстановке были, очевидно, свойственны этому приятелю одесских литераторов. Сколько способов знал Остап Бендер для решения насущных задач, столько у него было и методик, если не больше. Шор имел уголовное прошлое, занимался самыми разными делами, он служил в ЧК, и, в конце концов, разочаровался в идеалах социализма. Этому способствовали многие события его жизни, и в том числе гибель брата, поэта. Фраза Бендера о нежелании строить социализм принадлежала, скорее всего, именно ему.

Источник

Остап Сулейман Берта Мария Бендер был! История реального прототипа великого комбинатора (15 фото)

Мало кто знает, что гениальные Ильф и Петров списали своего героя с вполне реального одессита Остапа Шора — инспектора уголовного розыска и авантюриста, чья история жизни могла бы послужить основой дюжине романов.

Ранним весенним утром 1927 года со стороны Большой Никитской полустрелковым шагом к массивной двери подошел высокий человек средних лет в изящном костюме и лакированных штиблетах. Он посмотрел на медную табличку. На ней значилось: «Редакция газеты «Гудок».

Показав красную книжицу вахтеру, высокий человек поднялся на третий этаж и без стука вошел в комнату «4-й полосы». В прокуренной дешевыми папиросами комнате находились два молодых репортера.

— Приветствую тружеников пера, — сказал вошедший.

Он сел на диван и закинул ногу на ногу.

— Привет, Валюн, — именно так Евгений Петров называл своего старшего брата Валентина Катаева.

— Здравствуйте, Валентин, — кивнул второй репортер с грустными глазами. Его фамилия была Ильф.

— У меня есть к вам деловое предложение… К вам обоим, — заговорщически произнес Катаев и оглянулся по сторонам. — Я хочу, чтобы вы стали моими… литературными неграми.

Евгений Петров и Илья Ильф недоуменно переглянулись.

В последнее время Валентину Катаеву не давала покоя мысль о том, что он мог бы стать советским Дюма-отцом. Кто-то рассказал ему сплетню, что Дюма писал свои романы не сам, а нанимал начинающих писателей, давал им сюжет, они писали, а он редактировал. Валентин Петрович рассказал репортерам «Гудка» свой сюжет.

История заключалась в том, что некий уездный предводитель дворянства Воробьянинов охотится за драгоценностями, зашитыми в один из двенадцати стульев. Ильфу и Петрову сюжет понравился. Авторитет Катаева гарантировал публикацию и, следовательно, гонорар. Без долгих размышлений новоявленные литературные негры в тот же день приступили к работе.

В качестве литературных героев решили максимально использовать всех своих знакомых. Литературные шаржи были сделаны на всех приятелей и друзей. Практически у каждого героя был свой прототип. Одного общего знакомого, некоего инспектора одесского уголовного розыска, они решили ввести в роман как эпизодическое лицо. Ему оставили его реальное имя — Остап.

Что касается фамилии… Ильф дал ему фамилию своего соседа, владельца мясной лавки Бендера. Ильфу нравилось ее звучание. Однако по ходу работы этот самый Остап внезапно стал всюду вылезать, «расталкивая локтями остальных героев», и буквально через несколько глав превратился в главное действующее лицо.

В результате, когда Ильф и Петров принесли рукопись Катаеву для правки, в ней оказался совсем другой замысел. Катаев понял, что за короткий срок литературные негры превратились в настоящих писателей. Ситуация была, прямо скажем, неловкая. Валентин Петрович как человек чести отказался от редактирования чужой работы и учтиво снял свою фамилию с будущей обложки книги.

Катаев вынужден был признать, что роман удался. Но за использование своей идеи он выдвинул два условия. Первое: где и когда бы ни издавался этот роман, на первой странице книги должно быть посвящение ему, Валентину Катаеву. Второе: как только роман будет издан, автор идеи получает от писателей золотой портсигар. Катаев предвидел, что роман будет иметь успех, и уже с удовольствием представлял портсигар, который он получит от благодарных авторов.

Позже авторы действительно подарили Катаеву портсигар. Но чтобы слишком уж не тратиться, они купили ему самый маленький, издевательски крохотный дамский портсигарчик. Однако факт есть факт: формально портсигарчик полностью отвечал условиям договора: он был золотой и он был портсигар. Ценивший юмор и шутку Катаев принял портсигар с улыбкой.

Так родился роман, а в нем незаконнорожденный герой по имени Остап Бендер. Невероятно, но факт: в 1935 году проводился опрос среди школьников СССР на тему «Кто твой самый любимый литературный герой?», предполагалось получить ответ — Павел Корчагин, но получили — Остап Бендер.

Естественно, когда в мире появляется великий человек, каждая нация спешит доказать, что он является именно ее сыном. Туманное происхождение Бендера спровоцировало массу таких притязаний. Серьезные арабские ученые неопровержимо доказали, что Бендер был сирийцем. Их узбекские коллеги успешно опровергли эту версию, блистательно доказав, что Остап был тюрком. Свои версии выдвигали немцы, евреи, грузины…

Казалось, что окончательная и жирная точка в споре ученых мужей была поставлена в середине 1990-х, когда в редакцию газеты «Аргументы и факты» пришло письмо от Московской культурно-просветительной организации караимов, где утверждалось, что в качестве прототипа Бендера выступал караим Илья Леви-Майтоп, как и Остап, «сын турецкоподданного». Ан нет.

На роль прототипа Бендера претендовали не только лучшие сыны нации, но и независимые кандидаты. Московский хулиган Яшка Штопор, петроградский денди 1920-х годов Остап Васильевич, известный художник Сандро Фазини и знаменитый одесский плут Миша Агатов…

А был ли вообще у великого комбинатора прототип? Конец XX века дал наконец долгожданную разгадку. Прототипом Остапа Бендера был Осип Вениаминович Шор. Для друзей и близких — Остап. Литературоведы и журналисты смогли найти не только человека, который послужил прототипом Бендера, но и проследить его судьбу, которая оказалась не менее удивительной, чем у его литературного собрата.

Остап Шор родился в самом конце XIX века на Канатной улице в Одессе в семье коммерсанта, владельца магазинов колониальных товаров. Остап был вторым ребенком в семье. Старший брат Натан, больше известный как поэт Анатолий Фиолетов, сыграл в жизни Остапа важную роль, но об этом чуть позже.

В 1901 году от сердечного приступа умер отец. Через несколько лет мать вышла замуж за удачливого петербургского купца Давида Рапопорта. От этого брака родилась девочка Эльза, ставшая впоследствии художницей киностудии имени Горького. Нежную любовь к Эльзе Остап и Натан пронесли через всю свою жизнь.

Шутки Остапа уже в ту пору носили характерные черты юмора Бендера. Эльза Давидовна Рапопорт вспоминала несколько забавных историй. Вот одна из них. Как-то раз Остап заговорщическим голосом спросил у сестры, не хочет ли она взглянуть на два трупа в коридоре квартиры. Маленькая девочка наотрез отказалась. Несколько дней Эльза только и думала, что о трупах в прихожей. Она боялась выходить на улицу, приходить с улицы, по вечерам девочку укладывали спать при свете…

Расчеты Остапа оказались верны. Любопытство взяло верх. Эльза подошла к Остапу и попросила показать, где находятся трупы. Остап договорился с сестрой, что если она подарит ему фарфоровую копилку вместе с содержимым, то он готов исполнить свое обещание. Девочка кивнула. Через мгновение Остап вытащил из-за спины двух обезглавленных кур и помахал ими перед лицом сестры. Девочка от страха заплакала. Остап успокаивал сестричку, прижимая ее голову к груди вместе с фарфоровой копилкой.

С восьми лет Остап заболел модной игрой в мяч, которую завезли в Одессу английские моряки. Пока все дети его возраста хотели быть мореплавателями, пиратами и музыкантами, Остап раньше всех понял, что хорошие деньги можно заработать, только став профессиональным футболистом.

Именно футбол сблизил его с гениальным Юрием Олешей, будущим автором «Зависти» и «Трех толстяков». Дружба с ним продолжалась почти полвека.

В 1916 году Остап поступает в Петроградский политехнический институт, где его и застает октябрьский переворот. Домой в Одессу Остап добирался около года. Знакомился с людьми, попадал в переделки, влюблялся, убегал от преследователей. Многие эпизоды для своих романов Ильф и Петров почерпнули из историй, которые в последующие годы Остап Шор рассказывал своим друзьям.

Особое впечатление на юного Ильфа произвели истории о пожарном инспекторе в доме для престарелых старушек и художнике-самозванце на пароходе — они вошли в роман целыми главами, с небольшими дополнениями.

В Одессе Остап вздохнул свободнее. Но все же Одесса была уже другой. События тех лет сильно изменили ее облик. Город предприимчивых дельцов, биржевых и корабельных маклеров, ловких жуликов, итальянской оперы, кафешантанов и остряков, где все вертелось как на карусели в Дюковском парке, превратился в карусель иного рода — кровавую. За первых три революционных года в городе сменилось четырнадцать властей. Австрийцы, немцы, французы, англичане, войска гетмана Старопадского, петлюровцы, гайдамаки, белая армия генерала Деникина, большевики, даже армия какого-то галицийского генерала Секира-Яхонтова… Бывали времена, когда в городе хозяйничали одновременно несколько властей и политических группировок.

Так, на Пересыпи обосновались большевики. Территорию от вокзала до Аркадии заняли гайдамаки и петлюровцы. Центр был под властью интервентов и Белой гвардии. Молдаванкой же владела десятитысячная армия налетчиков Михаила Винницкого, больше известного под кличкой Мишка Япончик. У каждой власти были свои государственные границы, отмеченные бельевыми веревками с красными флажками, и, конечно, своя валюта.

В портовый город прибывало много беженцев из других губерний Российской империи. Это создавало особую атмосферу и огромное поле деятельности для воров, шулеров, фармазонщиков и аферистов. Город задыхался от бандитизма. Одесситы были вынуждены объединяться в народные дружины по борьбе с уголовщиной. Наиболее отчаянным были присвоены звания инспекторов уголовного розыска.

Знавшие близко Остапа отзывались о нем как о человеке добром, импозантном, легковозбудимом правдолюбце с сильно развитым чувством юмора. Остап был умен, решителен, с молниеносной реакцией на сиюминутные события.

В апреле 1918 года Остап Шор стал инспектором Одесского уголовного розыска. Надо учесть, что рост у него был под сто девяносто и силой он обладал неимоверной. Остап Шор за короткий срок нанес ощутимый удар по банде Мишки Япончика: раскрыл дела об ограблении двух банков и мануфактуры, устраивал удачные засады и брал налетчиков с поличным.

Сегодня трудно поверить, но два самых знаменитых прототипа литературных героев Остапа Бендера и Бени Крика люто ненавидели друг друга. Япончик считал Остапа своим личным врагом и прилюдно пообещал отомстить. Бандиты несколько раз пытались его убить.

Однажды вечером они схватили Остапа на Ланжероновской улице, приставили к спине дуло револьвера, накинули на револьвер макинтош для маскировки и повели его на расстрел в портовые доки. Но надо знать Остапа. Проходя мимо кафе Фанкони, сыщик сумел затеять ссору с кем-то из биржевых маклеров за уличным столиком. Началась потасовка. Бандиты посчитали за благо ретироваться.

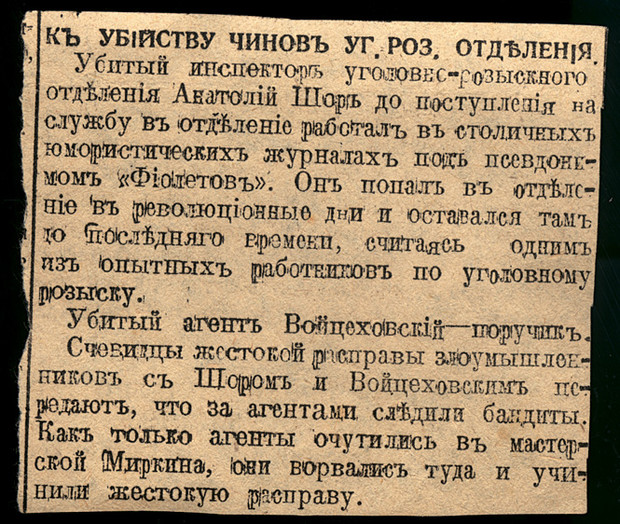

Но все же они нанесли свой страшный удар. Хотели застрелить Остапа, но по ошибке введенные в заблуждение фамилией застрелили Натана, который через несколько дней должен был жениться на молодой поэтессе Зинаиде Шишовой. Молодые находились в мебельном салоне, где выбирали мебель для будущего дома.

В Одессе существует история о том, что произошло дальше. Впервые ее рассказал Юрий Олеша Валентину Катаеву. Катаев упомянул о ней в своем биографическом романе «Алмазный мой венец». А одесситы придали истории образ легенды. Приводим ее полностью.

Три человека среднего возраста в канотье и костюмах английского сукна остановились перед мебельным магазином. Постояв немного у витрины, они по очереди переступили порог. Дальше все происходило быстро.

— Господин Шор? — Да.— Привет от Мишки Япончика.

Четыре выстрела насчитал толстый лысеющий продавец двуспальных полосатых матрацев в мебельной мастерской господина Миркина на Дерибасовской, угол Екатерининской. На полу в мебельных стружках остался лежать молодой человек.

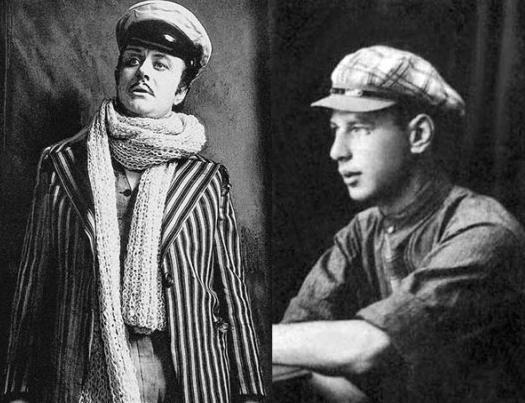

Остап на похоронах не был. Все эти дни он искал убийц. И нашел. Грозный, как ночной осенний шторм, в сером широком пиджаке, капитанке и толстом вязаном шарфе вокруг могучей шеи Остап остановился у старой рыбацкой халабуды на Второй Заливной, что на Пересыпи. Его усталые глаза цвета молодого бессарабского вина смотрели на сырое небо. Затем взгляд Остапа опустился к двери. Ударом ноги, словно центрфорвард «Черного моря», он выбил фанерную дверь и вошел в темный зоб полуподвала.

Трое убийц сидели за грязным овальным желтым столом. Остап подошел к столу и положил на него свой маузер с полированной ручкой, выданный Одесской народной милицией. Это был знак того, что он хочет говорить. Стрелять чуть позже.

Рядом с маузером Остапа легли револьверы, финки и кастет.

— Кто из вас, подлецов, убил моего брата? — спросил Остап, вытирая слезы бирюзовым платком.— Я виноват, Остап, — сказал один из бандитов в тельняшке. — Порешил его вместо вас. Спутала фамилия. Видит бог, я плачу за ним, как за родным братом.— Лучше бы ты, ублюдок, прострелил мне печень. Ты знаешь, кого убил? — Тогда не знал. А теперь имею сведения — Натана Фиолетова, известного поэта, друга Багрицкого. Я прошу меня извинить. А не можешь простить, то бери свою пушку. Вот тебе моя грудь, и будем квиты.

Всю ночь Остап провел у бандитов. При свете огарков они пили ректификат, не разбавляя его водой. Читали стихи убитого поэта и плакали.

С первыми холодными лучами солнца Остап спрятал в деревянную кобуру маузер и беспрепятственно ушел…

Остап очень болезненно воспринял убийство брата. Он поклялся больше никогда не брать в руки оружия. Через некоторое время он уволился из уголовного розыска и уехал путешествовать по стране.

В силу своего импульсивного и решительного характера Остап постоянно попадал в опасные передряги. Так, в 1922 году он оказался в Москве, а точнее, в Таганской тюрьме города Москвы. Угодил туда за драку с человеком, оскорбившим жену одного известного поэта. Но как только следователи узнали, что Остап был инспектором Одесского УГРО, он был сразу освобожден.

Остап остается в Москве. Часто появляется на литературных вечерах, где встречается со своими старыми знакомыми, земляками. К этому времени относится его знаменитая фраза: «Мой папа был турецкоподданным». Остап повторял ее часто, когда заходила речь о воинской обязанности (дети иностранных граждан освобождались от воинской повинности). Эта фраза в 20-х годах была крылатой в Одессе. Илья Ильф и Евгений Петров, чтобы подчеркнуть отношение Остапа Шора к уголовному розыску, вводят в роман ряд намеков и конкретных фраз Бендера, показывающих его профессиональным сыщиком.

А в главе «И др.» Остап Бендер и вовсе составляет протокол с места происшествия. Причем самым профессиональным образом. «Оба тела лежат ногами к юго-востоку, а головами к северо-западу. На теле рваные раны, нанесенные, по-видимому, каким-то тупым орудием». А вот самая известная фраза о ключе от квартиры, где деньги лежат, принадлежала вовсе не Шору, а одному одесскому респектабельному бильярдисту.

После выхода «12 стульев» и «Золотого теленка» Остап Шор разыскал авторов книг. Каково же было удивление Ильфа и Петрова, когда Остап потребовал в довольно наглой форме заплатить ему крупную сумму за списанного с него Бендера. Писатели стали оправдываться. Остап рассмеялся. Друзья засиделись до утра.

По всей видимости, Шор рассказывал о своей жизни. Именно поэтому в знаменитых «Записных книжках» Ильфа появилась запись: «Остап мог бы и сейчас еще пройти всю страну, давая концерты граммофонных пластинок. И очень хорошо бы жил, имел бы жену и любовницу. Все это должно кончиться совершенно неожиданно — пожаром граммофона».

Остап Шор дал новый толчок для соавторов. Ильф и Петров задумали третью часть о похождениях Остапа Бендера, где Бендер был бы прообразом сегодняшних диджеев. Но замыслу не суждено было воплотиться в жизнь. Ильф надолго слег с туберкулезом.

В 1934 году Остап уехал в Челябинск помогать своему другу, директору тракторного завода. В 1937 году директора арестовывают сотрудники НКВД. Остап затевает с ними драку, что было, без сомнения, смелым поступком. Его арестовали, но он опять совершил нечто выдающееся. Выпрыгнул из окна кабинета следователя и сбежал. Но еще далеко до этих событий он сформулировал некоторые свои взгляды, которыми Ильф и Петров наделили и любимого героя. В частности, и для литературного персонажа, и для его прототипа характерна такая фраза: «У меня с советской властью возникли за последний год серьезные разногласия. Она хочет строить социализм, а я нет».

Во время Великой Отечественной войны Остап тщетно пытается пробиться к родственникам в блокадный Ленинград. В конце концов из-за всех мучений у него развилась экзема, которая переросла со временем в рак кожи. Больного Остапа эвакуируют в Ташкент. В эвакуации он работает проводником на товарных поездах.

После войны Остап Шор с семьей переезжает в Москву на Воздвиженку. Выходит на пенсию по инвалидности. Часто посещает хворающего Юрия Олешу в Лаврушинском переулке. После смерти друга его преследуют недуги, и Остап практически слепнет.

В 1978 году выходит биографический роман Валентина Катаева «Алмазный мой венец». В нем Катаев только намеком оговаривается, с кого списан Остап Бендер. Но Шор не хотел публично распространяться о своей жизни. Сказывался и возраст, и многочисленные удары судьбы. Он так и остался загадкой еще на два десятилетия.

В 1979 году Остап Шор умер. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище. Такова судьба этого человека, ставшего прототипом одного из самых популярных литературных персонажей.

Источники фото: ИТАР-ТАСС; Ullstein / Vostock Photo; Everett Collection; Corbis / RPG; в/о «Совэкспорт-фильм»; PhotoXpress

Источник