- У кого способ питания фильтрация

- Питание с помощью щупалец

- Питание детритом

- Фильтрация как тип питания.

- Фильтрация как тип питания.

- Особенности питания гидробионтов

- Питание как одна из важнейших функций организма. Формы питания и способы добывания пищи гидробионтов, их эволюция и изменения в зависимости от факторов окружающей среды. Заглатывание грунта и собирание детрита, фильтрация, седиментация, пастьба.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Подобные документы

У кого способ питания фильтрация

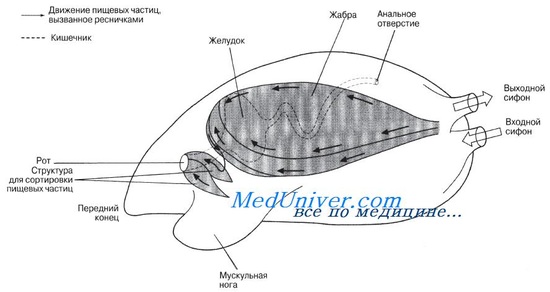

Животные, питающиеся таким образом — фильтраторы, — отфильтровывают из воды небольшие частицы органического вещества. Так питаются многие моллюски, например мидия обыкновенная (Mytilus edulis), которая прикрепляется к скалам и камням в мелких прибрежных водах. Мидия относится к двустворчатым моллюскам. Раковина этих моллюсков состоит из двух соединенных между собой половинок, или створок. Внутри раковины находятся две большие жабры, по одной с каждой стороны. Жабры покрыты тонкими волосками, называемыми ресничками. Движение ресничек создает ток воды, попадающей внутрь животного по трубке, называемой входным сифоном, и выводящейся по трубке, называемой выходным сифоном. Эта вода содержит необходимую моллюску пищу, такую как микроскопические простейшис и водоросли. Многочисленные секреторные клетки, расположенные среди ресничек, вырабатывают потоки липкой слизи, захватывающие частицы пищи. Далее эта пища с помощью лент из особых ресничек продвигается в сторону рта, который расположен около переднего края жабры. Ротовое отверстие окружают специальные структуры, также покрытые ресничками, в которых частицы пищи сортируются до того, как они попадут в рот. Пищеварительный канал устрицы состоит из желудка и короткого кишечника, заканчивающийся анальным отверстием, расположенным около выходного сифона.

Питание с помощью щупалец

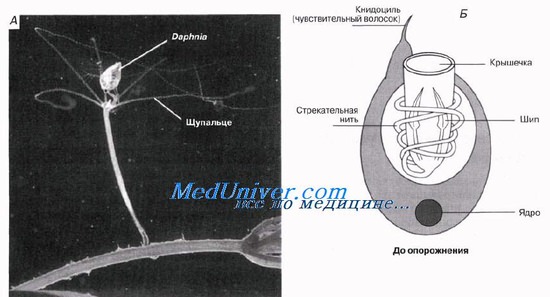

К типу Cnidaria относятся животные с очень простым строением тела — это медузы, актинии и пресноводная гидра. Все эти животные плотоядны, и для захвата пищи имеют щупальца, которые окружают ротовое отверстие). У этих животных нет настоящего кишечника и его роль выполняет простой мешок (гастралышя полость), открытая со стороны рта. Пища попадает в организм через рот (заглатывание), но и все непереваренные остатки выводятся также через рот.

Вдоль наружной поверхности щупалец расположены стрекательные клетки, называемые нематобластами. При стимуляции этих клеток активируется пусковой механизм, внешне напоминающий волосок, и происходит взрывообраз-ный выброс содержимого клеток. Как правило, на стрекательные клетки одновременно должны воздействовать два раздражителя, например прикосновение и соответствующие химические вещества («запах»). Существуют несколько типов нематобластов. У некоторых из них имеются шипы, которые проникают в жертву во время «атаки» стрекательных клеток. У других — небольшие крючки, зацепляющие жертву, и длинные полые нити (жало у медуз), выделяющие ядовитое вещество, способное парализовать или даже убить жертву. Эти нити могут быть липкими и опутывать жертву. Опутанная нитями жертва щупальцами направляется в рот для переваривания. Через широко открытое ротовое отверстие жертва попадает в гастральную полость, после чего начинается первая внеклеточная фаза пищеварения. Когда пища будет расщеплена до небольших фрагментов, ее с помощью фагоцитоза захватят клетки, выстилающие гастральную полость; в этих клетках и происходит окончательное внутриклеточное пищеварение. Жертвами гидры обычно становятся дафнии (Daphnia) и циклопы (Cyclops), небольшие ракообразные, обитающие в пресной воде.

Питание детритом

Детрит представляет собой свежую или разложившуюся органическую материю, обычно встречающуюся на поверхности почвы. Организмы, питающиеся детритом, называются детритоядными или детритофагами. Примером таких животных могут служить дождевые черви. Детритофаги обычно участвуют в первой стадии переработки мертвого материала и поэтому играют важную роль в экосистеме. Дождевой червь потребляет фрагменты детрита, в особенности остатки растений, находящиеся на поверхности почвы или в норке, куда они затаскиваются животным. Кусочки пищи измельчаются, смачиваются щелочным секретом, выделяемым глоткой, и проглатываются. Дождевые черви могут питаться и органическими веществами, находящимися в почве, которую они заглатывают во время рытья норок.

Пищеварительный тракт дождевого червя имеет вид прямой трубки, которая простирается от ротового отверстия до анального. Каждый его участок имеет свою специализацию в переваривании и всасывании поглощенной пищи. Любой непереваренный материал выделяется через анальное отверстие в виде характерных катышек. Впервые на важную роль дождевых червей в поддержании структуры и плодородия почвы обратил внимание Чарлз Дарвин. В плодородной почве может насчитываться до двух миллионов дождевых червей на гектар. Проходя через кишечник червя почва размельчается и обогащается различными элементами, а затем в виде экскрементов выносится на поверхность. Это улучшает ее структуру и обеспечивает своего рода вспахивание (по приблизительным оценкам, такой оборот почвы составляет около 50 т на гектар в год). Конечные продукты азотистого обмена червей в свою очередь добавляют питательные вещества в почву; эти вещества в дальнейшем могут использовать растения. Связывание избытка кальция в виде его солей уменьшает кислотность почвы, что в целом улучшает рост растений. Вырытые червями ходы обеспечивают хорошую аэрацию почвы и дренаж, в результате чего большее количество кислорода поступает к корням растений. Затаскивая детрит с поверхности почвы в свои норки, земляные черви увеличивают общую скорость разложения органических веществ и продуктивность экосистемы.

Источник

Фильтрация как тип питания.

Такой способ питания, не требующий больших затрат энергии на поиски добычи, характерен для пластинчатожаберных моллюсков, сидячих иглокожих, полихет, мшанок, асцидий, планктонных рачков и др. Животные-фильтраторы выполняют важнейшую роль в биологической очистке водоемов. Мидии, обитающие на площади 1 м 2 , могут прогонять через мантийную полость 150–280 м 3 воды за сутки, осаждая взвешенные частицы. Пресноводные дафнии, циклопы или самый массовый в океане рачок Calanus finmarchicus отфильтровывают в день до 1,5 л воды на особь. Литоральная зона океана, особенно богатая скоплениями фильтрующих организмов, работает как эффективная очистительная система.

2. Эхолокация.

Эхолокация (эхо и лат. locatio — положение) — способ, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки возвращений отражённой волны.

Ряд гидробионтов отыскивает пищу и ориентируется при помощи эхолокации – восприятия отраженных звуковых волн (китообразные). Многие воспринимают отраженные электрические импульсы, производя при плавании разряды разной частоты.

Впервые идея об активной звуковой локации у летучих мышей была высказана в 1912 году Х. Максимом. Он предполагал, что летучие мыши создают низкочастотные эхолокационные сигналы взмахами крыльев с частотой 15 Гц.

Об ультразвуке догадался в 1920 году англичанин Х. Хартридж, воспроизводивший опыты Спалланцани. Подтверждение этому нашлось в 1938 году благодаря биоакустику Д. Гриффину и физику Г. Пирсу. Гриффин предложил название эхолокация (по аналогии с радиолокацией) для именования способа ориентации летучих мышей при помощи ультразвука

Животные используют эхолокацию для ориентации в пространстве и для определения местоположения объектов вокруг, в основном при помощи высокочастотных звуковых сигналов. Наиболее развита у летучих мышей и дельфинов, также её используют землеройки, ряд видов ластоногих (тюлени), птиц (гуахаро, саланганы и др.)

Происхождение эхолокации у животных остаётся неясным; вероятно, она возникла как замена зрению у тех, кто обитает в темноте пещер или глубин океана. Вместо световой волны для локации стала использоваться звуковая.

Данный способ ориентации в пространстве позволяет животным обнаруживать объекты, распознавать их и даже охотиться в условиях полного отсутствия света, в пещерах и на значительной глубине.

Среди членистоногих эхолокация обнаружена только у ночных бабочек совок.

Источник

Фильтрация как тип питания.

Рис. 41. Состав планктонной пищи асцидии из Баренцева моря (по С. А. Зернову, 1949)

Такой способ питания, не требующий больших затрат энергии на поиски добычи, характерен для пластинчатожаберных моллюсков, сидячих иглокожих, полихет, мшанок, асцидий, планктонных рачков и др. (рис. 42). Животные-фильтраторы выполняют важнейшую роль в биологической очистке водоемов. Мидии, обитающие на площади 1 м2, могут прогонять через мантийную полость 150–280 м3 воды за сутки, осаждая взвешенные частицы. Пресноводные дафнии, циклопы или самый массовый в океане рачок Calanus finmarchicus отфильтровывают в день до 1,5 л воды на особь. Литоральная зона океана, особенно богатая скоплениями фильтрующих организмов, работает как эффективная очистительная система.

Рис. 42. Фильтровальные аппараты гидробионтов (по С. А. Зернову, 1949):

1– личинки мошек Simulium на камне (а) и их фильтровальные придатки (б);

2– фильтрующая ножка рачка Diaphanosoma brachyurum;

3– жаберные щели асцидии Phasullia;

4– рачок Bosmina с отфильтрованным содержимым кишечника;

5– пищевой ток инфузории Bursaria

Свойства среды во многом определяют пути адаптации ее обитателей, их образ жизни и способы использования ресурсов, создавая цепи причинно-следственных зависимостей. Так, высокая плотность воды делает возможным существование планктона, а наличие парящих в воде организмов – предпосылка для развития фильтрационного типа питания, при котором возможен и сидячий образ жизни животных.

Источник

Особенности питания гидробионтов

Питание как одна из важнейших функций организма. Формы питания и способы добывания пищи гидробионтов, их эволюция и изменения в зависимости от факторов окружающей среды. Заглатывание грунта и собирание детрита, фильтрация, седиментация, пастьба.

| Рубрика | Биология и естествознание |

| Вид | контрольная работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 26.09.2014 |

| Размер файла | 375,5 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

пастьба детрит гидробионт питание

Питание — одна из важнейших функций организма. За счет энергетических веществ, поступающих в виде пищи в организм, осуществляются его основные функции — рост, развитие, размножение. За счет питания обеспечиваются и все другие энергетические процессы, протекающие в организме гидробионта. Первые этапы жизненного цикла у рыб обеспечиваются за счет пищевых ресурсов получаемых от материнского организма (желток икры). Однако за счет питания желтком, рыба существует относительно небольшой промежуток времени и после короткого периода смешанного питания целиком переходит на потребление внешнего корма. По характеру потребляемой пищи рыбы очень различны. Как величины пищевых объектов, так и их систематическая принадлежность чрезвычайно разнообразны; по разнообразию потребляемой пищи рыбы стоят на первом месте среди других групп позвоночных животных (Никольский, 1963).

В биосферном аспекте питание — один из основных процессов, благодаря которому осуществляется круговорот органических веществ на Земле. В более узком плане питание выступает как процесс включения того или иного органического вещества в какие-то конкретные организмы, желательные или нежелательные для человека. Управление этим процессом в целях усиления воспроизводства нужного биологического сырья, формирования высокого качества воды и охраны чистоты водоемов в условиях их комплексного использования — одна из крупнейших и актуальнейших проблем (Константинов, 1986).

1. Формы питания и пищи гидробионтов

Питание гидробионтов может быть автотрофным, гетеротрофным и миксотрофным — когда автотрофные организмы в той или иной мере используют готовые органические вещества (например, многие синезеленые). Среди гетеротрофов различают фаготрофов, поедающих живые организмы или частицы органического вещества, и сапрофитов (осмотрофов), которые в основном питаются осмотически, поглощая продукты разложения органических веществ и метаболиты других организмов. Сапротрофность наиболее характерна для грибов и гетеротрофных бактерий, но в той или иной мере осмотическое питание свойственно почти всем гидробионтам. Автотрофное питание реализуется в форме фототрофии и хемосинтеза. К фототрофам относятся фотосинтезирующие растения и бактерии, фоторедуцирующие микроорганизмы и бактерии, восстанавливающие за счет энергии света различные органические вещества. Особенно сложна классификация форм питания у бактерий, у которых энергетический и конструктивный обмены не объединены в один механизм и в какой-то мере независимы друг от друга. Среди автотрофных бактерий различают хемолито-, фотолито- и хемоорганоавтотрофов. Все они для построения тела в качестве источника углерода используют С02, но различаются по способу добывания энергии. Хемолитоавтотрофы (нитрифицирующие, водородные, бесцветные серные, некоторые тионовые, метанобразующие и железоокисляющие бактерии) используют энергию окисления или иных восстановленных веществ. Фотолитоавтотрофы (цианобактерии, зеленые, пурпурные и серные бактерии) утилизируют энергию солнечного света, хемоорганоавтотрофы — энергию окисления метанола, оксалата и других органических веществ. Гетеротрофные бактерии, среди которых различают хемолито -, хемооргано — и фотоорганогетеротрофов, для конструктивного обмена используют в основном углерод органических соединений. У хемолитогетеротрофов (сульфатвосстанавливающие, некоторые метанообразующие, тионовые бактерии и др.) энергия черпается за счет окисления Н2 и S2O3 2- с соответствующим восстановлением SО4 2- и О2. Хемоорганогетеротрофы (большинство аэробных микроорганизмов, анаэробные денитрификаторы, некоторые бесцветные серобактерии и др.) добывают энергию, окисляя различные органические вещества, фотоорганогетеротрофы (несерные пурпурные бактерии) используют энергию света. Пищей гетеротрофным гидробионтам в основном служат живые или мертвые организмы, а также продукты их распада и жизнедеятельности. Применительно к отдельным видам гидробионтов круг возможных источников питания суживается, так как не каждое органическое вещество обладает всеми теми качествами, которые предъявляются к пище теми или иными потребителями. Пища, прежде всего, должна быть полноценной по химическому составу, т.е. содержать все элементы и незаменимые соединения, в которых нуждается потребитель. Неполноценность химического состава одних пищевых объектов может компенсироваться потреблением других, содержащих то, чего нет в первых. Содержание всех нужных химических компонентов в кормовом объекте еще не делает его полноценной пищей: надо, чтобы организм мог усваивать находящиеся в нем химические вещества, т.е. достигалась перевариваемость, обеспечиваемая соответствующими ферментами. Полноценные по химическому составу и хорошо усвояемые пищевые объекты могут опять-таки не удовлетворить потребителя из-за своей недоступности, которая в одних случаях обусловливается трудностью их обнаружения, в других — их вооруженностью, быстротой движения или другими свойствами. В некоторых случаях пищевые объекты не используются вследствие энергетической невыгодности. Очевидно, если на добывание и переваривание пищи затрачивается больше энергии, чем ее содержится в усвоенном веществе, то потребление такого объекта биологически невыгодно. Поэтому важно не только суммарное количество пищи, но и степень его агрегированности. Например, в Рыбинском водохранилище количество доступного корма для рыб-бентофагов достаточно, но он распределен так дисперсно, что не обеспечивает пищевых потребностей рыб. Киты не могут питаться ракообразными в концентрациях ниже 2 г/м 3 , так как иначе затраты на движение окажутся выше поступления энергии (Поддубный, 1971).

В подавляющем большинстве случаев питание водных животных происходит экзогенно и гораздо реже — эндогенно, когда пища не поступает из внешней среды. Для личинок многих беспозвоночных и рыб характерно смешанное питание, при котором в течение определенного времени молодь питается остатком желтка и путем захвата корма извне. В типичной форме эндогенное питание происходит за счет использования веществ собственного тела. Оно регулярно осуществляется на протяжении жизненного цикла у многих гидробионтов, например во время зимовки, летней спячки, при некоторых типах миграций и в ряде других случаев физиологического выключения внешнего питания. Сходная картина наблюдается при отсутствии или недостатке корма. К моменту перерыва во внешнем питании гидробионты накапливают большое количество резервных веществ, в первую очередь жира, как наиболее энергоемкого, стабильного и нейтрального компонента тела. Как правило, животные, получающие пищу регулярно (например, фильтраторы), способны голодать меньший срок, чем питающиеся от случая к случаю. Многие гидробионты нередко питаются эндогенно за счет эндо-симбионтов-автотрофов (обычно зеленые и пирофитовые водоросли, цианобактерии, панцирные жгутиковые, хемосинтезирующие бактерии), поселяющихся в клетках или иных структурах своих хозяев. Такое своеобразное симбиотрофное питание встречается у ряда инфузорий и фораминифер, губок, гидроидов, сифонофор, сцифомедуз, кораллов, ресничных червей, голожаберных, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, асцидий. Вклад автотрофных эндосимбионтов в питание хозяев неодинаков. Например, губки, лишенные зоохлорелл, росли на 60-80% слабее особей с симбионтами. У ряда гавайских кораллов энергетический обмен обеспечивается зооксантеллами на 60-70%. Асцидии с симбионтами на свету включают в ткань в 4-5 раз больше меченой СО2, чем в темноте (Богоров, 1974).

Установлена возможность нормального роста ряда рифообразующих кораллов только за счет зооксантелл. У пеннатулярии Anemonia sulcata факультативные симбионты (панцирные жгутиковые), составляя 0,3% массы хозяина, обеспечивают примерно половину его пищевых потребностей. Только за счет симбионтов живут плоские черви Convoluta roscoffensqs в значительной мере, а может, и целиком питается за счет зооксантелл моллюск Tridacna. Водоросли поселяются в мантии моллюска, который старается держать раковину открытой, чтобы не препятствовать освещению симбионтов; специальные структуры облегчают проникновение света вглубь тела. Сцифомедуза Cassiopea, эктодерма которой обильно заселена динофлагеллятами Symbiodinium mieroadriaticum, имеет высокий темп размножения без видимых внешних источников пищи. Своеобразна форма эндогенного питания у некоторых голожаберных моллюсков. Они могут включать в состав своих тканей хлоропласты поедаемых водорослей, которые не перевариваются даже после многих дней голодания моллюсков, оставаясь, все время фотосинтетически активными вплоть до момента деградации. По-видимому, в основном за счет симбионтов-хемосинтетиков питаются погонофоры, обитающие в гидротермалирифтовых зон океана. В их трофосоме обнаружены кристаллы серы. Гетеротрофные симбионты — бактерии, живущие в губках, усваивают РОВ в очень низких концентрациях и затем передают ассимиляты хозяину; меченые РОВ сначала обнаруживаются в бактериях, затем в межклеточном веществе и позже всего в клетках хозяина. Экзогенное питание гидробионтов в основном носит голозойный характер, но, как уже отмечалось, многие гидробионты в какой-то степени способны удовлетворять свои пищевые потребности за счет осмотического поглощения РОВ. С повышением их концентрации интенсивность осмотического питания повышается. С увеличением массы животных количество поглощенной растворенной пищи возрастает не линейно, а в степенной зависимости с показателем 0,75 (Хайлов, 1971).

Для повышения эффективности использования РОВ у гидробионтов вырабатывается ряд специфических адаптации — от структурных до биохимических: увеличение абсорбирующей поверхности придатками тела и микроворсинками, перемешивание прилегающего к телу слоя воды, использование активного транспорта, специфическое поглощение гетерогенных компонентов РОВ. При этом количество потребляемого РОВ зависит от развития способности гидробионтов к кожному пищеварению, пульсации тела для перемешивания воды, ирригации жилых устройств, формирования участков тела для перорального пищеварения. При голозойном питании корм добывается путем дифференцированного или недифференцированного захвата сравнительно крупных объектов, которые подвергаются индивидуальной апробации, и тактика овладения ими соответствует их специфическим качествам. Во втором случае кормовые объекты представляют собой относительно мелкие пищевые частицы, заглатываемые целыми скоплениями, и тактика добывания их строится в отношении этих скоплений. Недифференцированный захват пищи на грунте и других твердых субстратах наблюдается у животных, заглатывающих грунт, собирающих детрит на дне или соскабливающих водорослевые и бактериальные обрастания на твердых субстратах. В толще воды этот вид захвата проявляется в форме фильтрации и седиментации пищевой взвеси. Фильтрация заключается в пропускании тока воды через отцеживающие устройства с последующим поеданием задержанного на них пищевого материала. Седиментация достигается созданием условий для оседания взвешенных частиц на те или иные поверхности. Очень часто фильтрация и седиментация комбинируются. Дифференцированный захват пищевых объектов проявляется в форме пастьбы и охоты. Пастьба наблюдается при питании крупными растениями и малоподвижными животными, охота имеет место в отношении крупной подвижной добычи, по своим размерам иногда мало уступающей хищнику (Богоров, 1974).

2.1 Заглатывание грунта и собирание детрита

Способность питаться грунтом с использованием находящихся в нем мертвого органического вещества, бактерий и других мелких организмов свойственна очень многим представителям бентоса. Среди морских бентосных форм такой способ добывания пищи свойственен сипункулидам Phascolosoma, полихетам Nereidae, Cepitellidae, Maldanidae, Ariciidae, Opheliidae, голотуриям Myriotrochus, Elpidia, Stotoplanus, морским ежам Brisaster, Spatangidae, морским звездам Ctenodip-cus, Eremicaster. В пресных водах заглатывают грунт олигохеты Tubifex и Limnodrilus, личинки комара Chironomus и ряд других форм. Одни животные, например морские ежи, голотурии, моллюски и хирономиды, преимущественно заглатывают грунт с поверхности, другие — с глубины в несколько сантиметров. Собирают детрит на поверхности грунта многие животные, ведущие как подвижный, так и неподвижный образ жизни. С помощью щупалец или хоботков с реснитчатыми бороздками организмы захватывают на поверхности грунта частицы детрита и транспортируют их к ротовому отверстию. Так питаются, например, полихеты Chaetopterus tipicus, эхиуриды Bonellia, Tatjanellia, Alo-masoma и Talassetna, голотурии Lepidiidae, Psychropotidae, Sticho-podidae. К этой же группе собирателей детрита относятся многие двустворчатые моллюски семейств Nuculidae, Ledidae и Tellinidae, в частности Yoldia, Oeda, Macoma, Tellina и Nucula, использующие для собирания детрита удлиненные лопатки или сифоны, а также некоторые офиуры, например Ophiura, Amphiura и Ophiacantha, захватывающие и передающие пищевые частицы ко рту с помощью амбулакральных ножек. Офиуры Ophiocoma scolopendrina, высовываясь из убежища (щель в скале и т.п.), обшаривают прилегающий участок амбулакральными ножками, склеивают ими найденные частицы в комочки и транспортируют их вдоль лучей к ротовому отверстию со скоростью до 7 см/мин; выползая из убежища, животные оставляют в нем хотя бы кончик одного луча, чтобы в случае опасности можно было, подтягиваясь, быстро уйти от нее. К собирателям детрита относятся живущие в норках личинки комара Chironomus. Высовываясь из своих убежищ, они быстрыми касаниями прикрепляют к встреченным пищевым частицам клейкую нить, затем прячутся в норку, после чего втягивают в нее нить с приклеенными к ней частицами. Морские звезды Oreaster reticulatus, вращаясь вокруг орально-аборальной оси, сгребают с помощью амбулакральных ножек самый поверхностный слой грунта, богатый органическим веществом, в холмики высотой 5-15 мм, на которые затем выворачивают желудок. Моллюски Hydrobiidae тонкий осадок поглощают целыми комочками, а песчинки «облизывают» в ротовой полости, после чего выбрасывают. Полихеты спиониды питаются осадком, подбирая его частицы щупальцами, когда скорость течения воды менее 2 см/с; если она превышает 5 см/с, черви поднимают щупальца в толщу воды и, образуя из них спираль, отлавливают взвесь из потока. Мидии М. edulis с помощью ноги собирают перифитон со своей раковины; таким же способом они могут брать корм с поверхности грунта. Соскабливание обрастаний с твердых субстратов свойственно главным образом брюхоногим моллюскам, например Gibbuladiva ricata, Theodoxus fluviatilis, Limnaea stagnalis. В основном они используют водорослевый налет на крупных растениях, камнях и других твердых субстратах (Константинов, 1958).

Рисунок 1 — Бычок собирает детрит с раковины моллюска

Может быть пассивной и активной. В первом случае животные отфильтровывают пищу приносимую естественным током воды. Так, ручейник Polycentropus живет в домике, который представляет собой мешок из шелковистых нитей, обращенный открытым концом навстречу течению. В мешок-сеть течением заносятся пищевые частицы, в частности водоросли, которые по мере накопления поедаются личинкой. Подобная, несколько более сложно устроенная ловчая воронка имеется у ручейников Neureclipsis и Hydropsyche. Личинка симулиид, располагая тело вдоль по течению, расставляет на голове пучки щетинок — так называемые веера. Каждые несколько секунд веера складываются и протягиваются через ротовые придатки, с помощью которых собирается отфильтрованная пища: частицы детрита, водоросли и бактерии. В морях пассивная фильтрация широко развита у донных форм, обитающих в зоне приливно-отливных течений. Например, офиура Ophiocoma scolopendrina при возникновении приливно-отливных течений поднимает лучи и вытягивает амбулакральные ножки так, что они образуют гребешки, сквозь которые фильтруется вода; морские лилии Heterometra savignyi улавливают планктон, развертывая лучи широким веером и фильтруя протекающую воду сквозь мелкоячеистую сеть, образующуюся между пиннулами и выделяемыми амбулакральными ножками слизистыми нитями. К активным фильтраторам относятся животные, которые сами прогоняют воду сквозь отцеживающий аппарат. Среди рыб к ним относятся атлантическая сельдь, каспийский пузанок, толстолобик, тюлька, ряпушка, снеток, уклея и многие другие, отцеживающие пищу через жаберный аппарат. Из низших хордовых весьма совершенен фильтровальный аппарат у аппендикулярий. Очень многочисленны активные фильтраторы среди ракообразных. У ветвистоусых рачков семейства Daphnidae, Bosminidae и Chydoridae фильтрующий аппарат работает подобно насосу. Грудные ножки ритмическими ударами спереди назад создают ток воды внутри створок раковины, и принесенные им пищевые частицы отфильтровываются на гребнях из тонких щетинок, которыми снабжены передние конечности. После этого отфильтрованные частицы попадают в брюшной желобок и продвигаются к ротовому отверстию. Расстояние между сетулами щетинок на торокальных конечностях, определяющее наименьший размер отфильтровываемых частиц, лежит в пределах от 0,2 мкм у Diaphanosoma brachiurum до 4,7 мкм у Syda cristallina; чем оно меньше, тем лучше отцеживаются бактерии, уже не улавливаемые сетью с размером ячеи более 4-5 мкм. Эффективность работы фильтрационного механизма у ветвистоусых рачков сильно зависит от способности к его очистке, в которой значительную роль играет постабдомен. Формы с более совершенным механизмом очистки могут питаться в густых взвесях; так как в прибрежной зоне условия питания разнообразнее, обитающие здесь рачки обладают большей вариабельностью морфофункциональных типов добывания корма, чем формы открытой пелагиали (Смирнов, 1971).

Фильтрационное питание характерно для многих веслоногих рачков, в частности Calanoida. У этих форм быстрая вибрация вторых антенн и мандибулярных пальп создает сложные круговые токи воды, направленные спереди назад и в стороны; вместе с водой в околоротовое пространство, ограниченное сзади щетинками вторых максилл, максиллярных и плавательных ног, а с боков — оперенными экзитамимаксиллул, попадают пищевые частицы. Предпочтительные размеры частиц, доступных к захвату, 4-20 мкм. Многие листоногие и мизиды для повышения эффективности фильтрации приспособились к периодическим взмучиваниям ила с последующим отцеживанием образованной взвеси. Поскольку в поверхностном слое грунта находится большое количество органического вещества, в частности бактерий, взмучивание ила создает дополнительные возможности для питания фильтраторов. Бокоплавы Pontogammarus sarsi используют в этих целях взмучивание грунта при набегании морских волн на берег, для чего заплывают в зону заплесков и закапываются в песок. В момент ската волны рачки высовывают из грунта гнатоподы и конечности головы, отфильтровывая с их помощью пищевой материал из протекающей воды. Высокого совершенства достигает фильтрация, комбинирующаяся с седиментацией, у двустворчатых моллюсков. Во время прохождения через мантийную полость вода почти нацело освобождается от взвешенного в ней материала главным образом благодаря оседанию его на поверхности жабр и других частей тела. Осаждению способствует обильное отделение моллюсками слизи, которая коагулирует взвесь. Осевший пищевой материал препровождается ресничками эпителия к ротовому отверстию, а частицы, не имеющие пищевой ценности, собираются в комочки и выбрасываются в виде так называемых псевдофекалий. Заметную роль в извлечении взвешенного материала играет также его отцеживание через поры жабр. Среди червей отфильтровывают корм многие эхиуриды и полихеты. Они строят в грунте U-образные домики, плетут внутри них из секрета параподиальных желез мелкоячеистую воронку и затем волнообразным движением тела гонят воду через трубку. Частицы, приносимые водой, отцеживаются сетчатой воронкой. Когда воронка наполнится фильтратом, он поедается вместе с сеткой, после чего плетется новая сеть (воронка). Сходным образом отфильтровывают пищу многие личинки хирономид. О распространенности фильтрационного питания у гидробионтов свидетельствует тот факт, что из 250 тыс. видов водных животных оно наблюдается у 40 тыс. (Монаков, 1976).

Осаждение пищевой взвеси свойственно многим простейшим, губкам, червям, моллюскам, личинкам, насекомым, погонофорам. Из простейших к седиментаторам относятся многие инфузории и жгутиковые. Биением ресничек инфузории создают водоворот в форме воронки, обращенной узкой частью к цитостому. Взвешенные частицы осаждаются в нижней части воронки, где движения почти нет, подобно тому, как выпадает речная взвесь в местах с ослабленным течением. Осаждению способствует клейкость цитоплазмы, с которой соприкасаются взвешенные в воде частицы. Исключительно за счет седиментации пищевого материала живут губки. По многочисленным каналам вода поступает в жгутиковые камеры, и здесь взвешенные частицы оседают на свободные поверхности воротничковых клеток. У коловраток пища осаждается током воды, который создается коловращательным аппаратом. Многие сидячие черви, мшанки, плеченогие осаждают пищевую взвесь движением щупалец. У морских лилий, некоторых морских ежей и большинства гидроидов пищевой материал оседает на неподвижную ловчую сеть (щупальца, лучи), откуда он с помощью ресничек препровождается к ротовому отверстию. Брюхоногий моллюск Vermetus gigas с помощью железы, расположенной близ рта, секретирует клейкие нити, из которых образуется треугольный флажок, плавающий в толще воды. Когда этот флажок покроется приставшими к нему частицами, он поедается моллюсками, и взамен тотчас возникает новый. Многочисленны седиментаторы среди хирономид. Например, представители рода Chironomus плетут в домике довольно редкую паутину и ею же выстилают внутреннюю поверхность трубки, в которой обитают. Совершая волнообразные движения телом, личинки гонят в течение нескольких минут воду через трубку, а затем собирают пищевые частицы, прилипшие к клейким стенкам домика и паутинным нитям. После этого они восстанавливают поврежденную выстилку домика и съеденные нити паутины, поворачиваются головой к входу и снова ундулируют. Полихета Praxillura maculata, поднимая конец трубки, в которой живет, на 2-7 см от грунта, подвешивает на ее отростках слизистые нити; периодически выдвигаясь из трубки, червь съедает их вместе с прилипшими пищевыми частицами и прикрепляет к отросткам новые нити. У многих погонофор щупальца образуют плотную трубку, сквозь которую с помощью ресничек гонится ток воды. Пищевые частицы оседают на густую сеть пиннул и перевариваются на них (Константинов, 1958).

Пастьба на скоплениях растительной пищи наблюдается главным образом у некоторых моллюсков, иглокожих, рыб и черепах. Морской заяц Aplysia грызет водоросли Ulva, прибрежные моллюски Patella, Fisurella, Асmаеа пасутся на крупных красных и бурых водорослях, Limnаеа и Planorbis питаются высшими растениями. Из ракообразных поедает крупноталломную Enteromorpha и в меньшей степени ульву и цистозиру морской таракан Idotheabaltica. Бокоплавы Gammarus и Orchestia часто пасутся на морской траве Zostera и ульве. Среди насекомых жуки Hydrouspiceus охотно поедают такие цветковые растения, как манник, роголистник, частуха и валлиснерия. Пасется на водных макрофитах и придонных мхах белый амур.

Рисунок 2 — Белый амур пасется на водных макрофитах

Пастьба за счет выедания прикрепленных или малоподвижных животных обычна у ряда моллюсков, иглокожих, ракообразных, червей и рыб. Например, сверлящий моллюск Nucella lapillus, не имея совершенных дистантных рецепторов, ползает наугад, пока не нападет на скопление мидий, литторин или балянусов. Нападающий на морских блюдечек Patelloida altlcoctata хищный моллюск, отыскав добычу, прикрепляется ногой на раковине жертвы и начинает сверлить ее, выделяя кислый секрет; чтобы просверлить раковину толщиной 1,5 мм, хищник затрачивает 12-24 ч, причем отверстие почти всегда точно располагается над гонадой и пищеварительной железой, что обеспечивает хищнику доступ к энергетически богатым, легко усвояемым тканям. Примерно такова и тактика овладения жертвой у других моллюсков-сверлильщиков. Моллюски Aeolidae и полихета Hermodice carunculata пасутся на полипах, здесь же держатся рачки Caprellidae, объедая гидранты. Очень многие рыбы пасутся на скоплениях двустворчатых моллюсков и других малоподвижных животных (Беклемишев, 1969).

Осуществляется либо активным преследованием добычи, либо ее подкарауливанием, в соответствии, с чем среди хищников различают охотников и засадчиков. Представители охотников — кашалоты, акулы, кальмары, хищные ракообразные, личинки многих насекомых. Подкарауливают добычу многие прикрепленные кишечнополостные, зарывающиеся в грунт рыбы, сидящие на скалах осьминоги. Некоторые засадчики подманивают к себе добычу. У морского черта Lophius piscаtorius первый луч спинного плавника преобразован в «удочку». Он расположен впереди на голове, удлинен и несет на конце плоский придаток. Колебания этого придатка привлекают мелких рыб, и они, приближаясь, чтобы схватить его, оказываются схваченными сами. Черноморские звездочеты Uranoscopus scaber выпускают изо рта тонкую красную нить — перепончатый выступ нижней челюсти. Эта нить движется по песку, ползает, извивается, сокращается и вытягивается, имитируя движения червя, пока какая-нибудь рыба не бросится на ложную приманку и не поплатится за недостаточную осмотрительность. В одних случаях хищники поедают предварительно обездвиженную жертву, убивая или оглушая ее, в других — добыча поедается без предварительного подавления ее активности. Солнечники и радиолярии обездвиживают добычу прикосновением аксоподий, сосущие инфузории — воздействием сосательных трубочек, кишечнополостные — стрекательными клетками. Вводят яд в жертву, подавляя ее сопротивление, личинки жука Dytiscus margi-nalis, многие клопы. Тихоокеанский осьминог Appolion умерщвляет крабов, направляя на них из воронки ядовитую жидкость. Убив добычу, таким образом, осьминог 20-30 мин не трогает ее, пока вода не смоет с нее яда. В других случаях осьминоги парализуют движения крабов, надкусывая их и вводя в ранку ядовитую слюну. Иногда осьминог массой 200-800 г. убивает подряд до 20 крабов, которых он прячет под перепонками между щупальцами и поедает, вернувшись в свое гнездо. Кит-горбач часто выпрыгивает из воды и, ударяясь об нее при падении, оглушает мелкую рыбу, которую затем съедает.

Рисунок 3 — Кит-горбач выпрыгивает из воды

Акула-лисица глушит рыбу ударами хвоста по воде. Многие рыбы убивают добычу разрядами электрического тока. В головной части ската Torpedo находятся два электрических органа, образующих батарею с напряжением до 220 В, которая может давать до 150 разрядов в секунду в течение четверти минуты. После этого электроэнергия истощается, и рыба нуждается в отдыхе для ее восстановления. Электрические угри Electrophorus eledtricus могут давать разряды напряжением до 300 В (Константинов, 1986).

Каждый гидробионт приспособлен к питанию определенным кормом, его органы чувств, приспособлены к отысканию этого корма, ротовое отверстие — к захватыванию, кишечник — к перевариванию. Однако приспособленность к определенному кормлению не остается постоянной в течение всей жизни, она может меняться по мере роста. Например, у воблы — Rutilus rutilus caspicus (Jac.) в процессе развития происходит смена кормов, связанная с изменениями в ее строении. На первых этапах онтогенеза питается мелким малоподвижным растительным планктоном и коловратками, потом она переходит на питание планктонными ракообразными, на следующих этапах основу ее пищи составляют бентические личинки насекомых, главным образом мотыль, и, наконец, у взрослых основу пищи составляют моллюски. Соответственно с изменением состава корма в онтогенезе меняется и строение органов питания и пищеварения (Гирса, 1961).

Список используемой литературы

1. Никольский Г.В. Экология рыб. Учебное пособие для вузов — М.: Высшая школа, 1963. — 368 с.

2. Константинов А.С. Общая гидробиология. Учебник для вузов — М.: Высшая школа, 1986. — 472 с.

3. Поддубный А.Г. Экологическая топография популяций рыб в водохранилищах. Л.: Наука, 1971. — 309 с.

4. Хайлов К.М. Экологический метаболизм в море. Киев: Наукова думка, 1971. — 253 с.

5. Богоров В.Г. Планктон мирового океана. М.: Наука, 1974. — 320 с.

6. Константинов А.С. Биология хирономид и их разведение. Саратов: ВНИОРХ, 1958. — 364 с.

7. Смирнов Н.Н. Chydoridae фауны мира. Фауна СССР. Ракообразные. Л.: Наука, 1971. — Т. 1. Вып. 2. — 531 с.

8. Монаков А.В. Питание и пищевые взаимоотношения пресноводных копепод. Л.: Наука, 1976. — 170 с.

9. Беклемишев К.В. Экология и биогеография пелагиали. М.: Наука, 1969. — 291 с.

10. Гирса И.И. Доступность пищевых организмов некоторым рыбам при разной освещенности. М.: Наука, 1961. — 355 с.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Питание как одна из важнейших составляющих общего обмена веществ и энергии организма с окружающей средой. Особенности строения пищеварительной системы хордовых. Сопоставление пищеварительной системы высших и низших позвоночных, характер их питания.

курсовая работа [77,4 K], добавлен 15.07.2013

Загрязнение поверхностных и подземных вод синтетическими моющими средствами, их влияние на водную среду и гидробионтов. Экспериментальный анализ зависимости изменения скорости фильтрации воды пресноводными двустворчатыми моллюсками от вида токсиканта.

курсовая работа [34,3 K], добавлен 25.10.2011

Экологические зоны Мирового океана. Свойства водной среды (звук, электричество и магнетизм; солевой, световой, температурный режим) и ее роль в жизни гидробионтов. Адаптация растительных и животных организмов среде обитания. Фильтрация как тип питания.

курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.12.2012

Обмен белков, липидов и углеводов. Типы питания человека: всеядность, раздельное и низкоуглеводное питание, вегетарианство, сыроедение. Роль белков в обмене веществ. Недостаток жиров в организме. Изменения в организме в результате изменения типа питания.

курсовая работа [33,5 K], добавлен 02.02.2014

Исследование причин старения организма человека. Оценка действия продуктов питания на процессы, происходящие в организме, понятие пищи долгожителей. Субклеточные структуры и нуклеиновые кислоты. Генная инженерия и терапия. Ювенология и диетология.

реферат [151,3 K], добавлен 14.04.2012

Источник