- Творческая задача: общие принципы и решения. Понятие, формирование, уровни и методы решения

- Историческая справка

- Разновидности

- Идея ТРИЗ

- Особенности «мозгового штурма»

- Правила проведения

- Приемы ТРИЗ

- Использование ТРИЗ

- Компоненты ТРИЗ

- Пример творческого подхода

- Специфика решения рассматриваемой проблемы

- Заключение

- Методы решения творческих задач

- Метод мозгового штурма

- Метод ТРИЗ

Творческая задача: общие принципы и решения. Понятие, формирование, уровни и методы решения

Любая творческая задача предполагает стремление к получению новых знаний. Поиск ответа на поставленный вопрос характеризует смелость, желание преодолевать препятствия и трудности. Решать творческие задачи могут люди, которые объективно оценивают собственные способности, отличаются трудолюбием, порядочностью.

Историческая справка

Проанализируем методы решения творческих задач, востребованные в наши дни. Сейчас в стране наблюдаются процессы обновления и модернизации образовательной системы. В качестве нового стиля отношений между учениками и педагогом, преподавателем и студентами выступают отношения, которые базируются на демократических принципах, доверии, сотрудничестве, партнерстве.

Творческая задача стала отличным способом раскрытия индивидуальных способностей каждого ученика. До середины прошлого века изобретатели пользовались методом «проб и ошибок», что тормозило внедрение прогрессивных идей в практику.

Разновидности

Во второй половине двадцатого века в Европе и в Америке стали появляться публикации о способах формирования творческой задачи. Предлагались следующие модификации:

- морфологический анализ;

- мозговой штурм;

- метод фокальных объектов;

- метод контрольных заданий и вопросов;

- синектика.

Базировались они на принципе рассмотрения и перебора нескольких вариантов. Методы решения творческих задач предлагал Осборн Гордон. Им была доказана возможность управлять творческой деятельностью.

В качестве основных противоречий, которые возникали в то время, отметим существенные временные затраты на подбор оптимального способа решения сформулированной проблемы при экономии времени на генерацию самой идеи.

Идея ТРИЗ

Решение творческих задач в данном случае взаимосвязано с познаваемыми, объективными закономерностями. Для любой технической системы можно применять эти законы. Суть заключается в предоставлении любому человеку, вне зависимости от его способностей и таланта, реальной возможности для изобретения.

Темпы научно-технического прогресса связаны с интеллектуальными способностями изобретателей, а без прогресса сложно представить себе экономическое процветание страны.

Особенности «мозгового штурма»

Ф. Энгельс отмечал, что если в промышленности появляется потребность, это существенно ускоряет науку. Подобная мысль подходит к совершенствованию технического процесса. К середине прошлого века возникала существенная нехватка активных методов решения сложных проблем. Творческая задача должна была решаться такими методами, которые бы способствовали развитию электронной и вычислительной техники, ракетостроения, атомной энергетики.

Именно в этот исторический период начал осуществляться поиск научной организации творческой деятельности сразу в нескольких направлениях:

- Создавались коллективы, которые искали эффективные методы творческих задач.

- Осуществлялась интенсивная сборка оригинальных идей.

- Повышалась «концентрация» перспективных и оригинальных идей.

Благодаря таким поискам появились методы творческих задач. Одним из первых стал «мозговой штурм». Его автором стал изобретатель и предприниматель А. Осборн. Поняв, что одни изобретатели могут генерировать идеи, а другие склонны к критическому анализу, он предложил решать проблему группе. Внутри коллектива Осборн выделял «экспертов» и «генераторов».

Правила проведения

Творческая задача в рамках «мозгового штурма» решалась в определенной последовательности. Группа, которая подключалась к решению проблемы, состояла из 12-25 человек.

Основными «генераторами» идей становилась та половина, которая обладала бурной фантазией. В ее состав входят специалисты, а также 2-3 человека, которые не имели никакого отношения к анализируемой проблеме. Задачи творческих способностей курирует опытный участник. Группа «экспертов» состоит из людей, обладающих критическим, аналитическим умом.

Основной задачей «генераторов» является выдвижение максимального числа идей, включая и самые фантастические. Из них опытные «эксперты» отбирают наиболее рациональные, выделяют их для работы.

Продолжительность «мозгового штурма» составляет 30-40 минут. Выбранные уровни творческих задач оцениваются организатором мероприятия. Именно он следит за тем, чтобы в рамках дискуссии между участниками сохранялись доброжелательные и свободные отношения, не допускает критики, скептических выражений и жестов.

В рамках анализа, который тщательно проводит группа «экспертов», отбираются самые интересные и перспективные предложения.

После завершения «мозгового штурма» разрабатывается план мероприятий, направленных на внедрение идеи в практику.

Приемы ТРИЗ

Решение любой задачи по данной методике связано с пятью уровнями, каждый из которых предполагает определенные временные рамки. К примеру, для первого уровня выделяется несколько минут. На втором этапе на продумывание вопроса отводится 2-3 часа. Третий уровень продолжается несколько дней, а на четвертом этапе допускается обдумывание проблемы в течение 2-3 недель.

Использование ТРИЗ

Постепенно на основе ТРИЗ стали появляться иные методы, которые обладают конкретной направленностью. Разработки дали неплохие результаты, поэтому ТРИЗ распространилась не только в нашей стране, но и стала применяться в Финляндии, Болгарии, Германии, Японии.

В конце двадцатого века была создана международная ассоциация ТРИЗ, и на рынок был представлен продукт «Изобретающая машина», который помогал инженерам справляться со сложными профессиональными задачами.

Методы и идеи ТРИЗ внедрены и в гуманитарные области: рекламу, искусство, педагогику, менеджмент.

Компоненты ТРИЗ

Данная теория открывает новые возможности для освоения пространства, в котором осуществляется синтез идей, решаются творческие проблемы, осваиваются новые компоненты знаний. Методология основывается на общих эволюционных законах, механизмах разрешения противоречий.

Перечислим основные компоненты ТРИЗ:

- механизмы превращения проблемы в облик принимаемого решения;

- алгоритмы подавления психологической инерции, которая мешает поиску рациональных решений;

- опыт разрешения аналогичных задач.

Пример творческого подхода

С помощью специальных приемов (действий) школьники превращают фантастическую идею в реальный проект. Предлагаем один из примеров решения нестандартной задачи.

Лесопромышленный комплекс является базой для экономики нашей страны. Специфическим отличием развития Архангельской области считают наличие на ее территории лесных угодий. На протяжении длительного временного промежутка здесь сформировалась производственная инфраструктура. С помощью налаженного замкнутого технологического процесса, включающего заготовку, переработку, отгрузку экспортных пиломатериалов, большая часть всей заготавливаемой древесины перерабатывается внутри региона.

Предлагаем вершинник хвойных деревьев и лиственные породы применять для производства качественных зубочисток, включая упаковку с контактными данными предприятия. Такая экономическая инициатива принесет дополнительные денежные поступления в региональный бюджет, создаст эффективные рабочие места, а также стимулирует прибытие в регион квалифицированных кадров.

Задачи творческого проекта решались следующими методами:

- систематический анализ;

- математическая обработка данных.

Специфика решения рассматриваемой проблемы

Программа подъема лесообрабатывающей отрасли была разработана во второй половине прошлого века. Именно в тот период стали производить существенную модернизацию лесного производства. За последние десятилетия выполнено достаточно мероприятий, созданы многочисленные комплексы и предприятия по переработке леса.

Одновременно осуществлена была и техническая модернизация многих предприятий. После таких мер отрасль смогла подняться на новый уровень развития. Появилась современная структура переработки леса. Отметим, что в настоящее время далеко не все задачи решены. Остались вопросы, которые касаются применения древесных отходов в Архангельской области. Частично древесные и стружечные опилки используются в виде топлива для жилых комплексов.

Отметим, что на перспективу перед перерабатывающей лесные ресурсы отраслью стоит ответственная задача – обеспечить комплексность переработки отходов с помощью комбинированного производства. Ее решение связано напрямую с осуществлением инновационных научных исследований, обоснованием актуальности применения отходов лесоперерабатывающей промышленности, а также осуществлением конкретной конструктивно-технической и строительной политики для модернизации расширения производства. Завод по производству брикетов уже функционирует на территории СЗФО, а вот предприятия по производству зубочисток пока нет.

Для оборудования производственных площадей по изготовлению зубочисток нужна лишь технологическая линия, определенный распарочный чан, а также современная сушилка. Кроме того, потребуются свободные помещения, где будет складироваться шпон для отлежки. В качестве сырья для предлагаемого производства зубочисток выступают березовые тюльки.

Распариваются тюльки около 18 часов при температуре 60–80 °C . Важно учитывать, что подбирается такой чан, который будет соответствовать объемам производства зубочисток. Используя для технологической цепочки сырье, также учитывают, что около трети его будет идти в отходы. Допустима их переработка в пеллеты либо в брикеты. После качественного распаривания с тюлек снимают кору, ошкуривают поверхность.

Снятие коры с распаренной тюльки проводят вручную. Отметим, что подобный процесс является достаточно трудоемким, поэтому у таких рабочих рекомендуем устанавливать дополнительную надбавку к заработной плате.

После полного снятия коры тюльки подают на лущильный станок, где их распускают на шпон. Важно следить за тем, чтобы шпон не был слишком рыхлым. Для этого в процессе лущения бревно обжимают. Качество шпона напрямую влияет на состояние готовой продукции. Далее шпон просушивают в складских цехах при постоянной температуре, потом нарезают гильотиной на тонкие пластины.

Пластины заново просушиваются (шесть-восемь часов). При этом нужно их периодически переворачивать и перемешивать, обеспечивая равномерную сушку.

Затем они отправляются на фрезерный станок, где распускаются в тонкую соломку. Если просушка шпона выполнена некачественно, получается неровная соломка. Пересушенное сырье не даст соломки, поэтому будет непригодно для изготовления зубочисток. Готовые заготовки направляются на галтовку, прижимаются тяжелыми металлическими пластинами, потом шлифуются на протяжении двух часов.

Заключение

При решении творческих задач развивается логика школьников. Именно поэтому в рамках ФГОС нового поколения акцент в образовании сделан на личностно-ориентированный подход.

Источник

Методы решения творческих задач

В век технического прогресса неудивительно, что на рынке труда люди с креативным мышлением, которые умеют решать творческие задачи нестандартными способами, имеют конкурентное преимущество. Творческая задача – это не математическое уравнение, к которому можно применить стандартные схемы решения и получить готовый ответ.

Случается, что приемлемое решение для задач ученые ищут годами. Например, создание системы электроосвещения заняло у Эдисона около 2-х лет и более 6000 опытов.

Некоторые решения, например у задачи Архимеда, находились случайно. Однако, с развитием техники остро встала необходимость решать исследовательские задачи быстро, креативно и, желательно, учитывая экономические аспекты.

Решать такие задачи и расширить горизонты своего мышления можно учиться.

Метод мозгового штурма

Для решения нестандартных задач отлично подходит метод мозгового штурма.

Впервые он был применен во время Второй мировой войны.

Алекс Осборн командовал торговым судном, которое перевозило военную технику и продукты питания в объятую пламенем войны Европу. Торговые суда во время рейса обычно сопровождают боевые корабли, но так получилось, что корабль Осборна шел без охраны.

Радиограмма принесла нерадостные вести о немецкой подлодке, что вела охоту на этом участке моря. И тогда встревоженный капитан вспомнил старую пиратскую традицию, когда перед лицом опасности собиралась вся команда от юнги до офицерских чинов, и каждый предлагал свои идеи спасения. Осборн собрал команду, обрисовал проблему и предложил всем высказаться на тему как не стать кормом для акул (кстати, предложите ученикам высказать свои варианты).

Один из юнг шутливо заметил: в момент приближения торпеды всем стать по борту и дунуть на торпеду, тогда она отвернет с курса и пройдет мимо. Шутки шутками, но идея не давала покоя капитану, и к следующему рейсу транспорт был оснащен запатентованными Осборном дополнительным винтами, которые создавали по борту поток воды и в один из рейсов изменили курс торпеды, сохранив жизнь экипажу.

«Мозговой штурм» – это не одесский базар, где каждый кричит громче, стараясь выгоднее продать свой товар (продвинуть идею), это слаженная работа группы. Оптимальное количество группы мозговых штурманов – от 10 до 15 человек. Большее количество ведущему сложно контролировать.

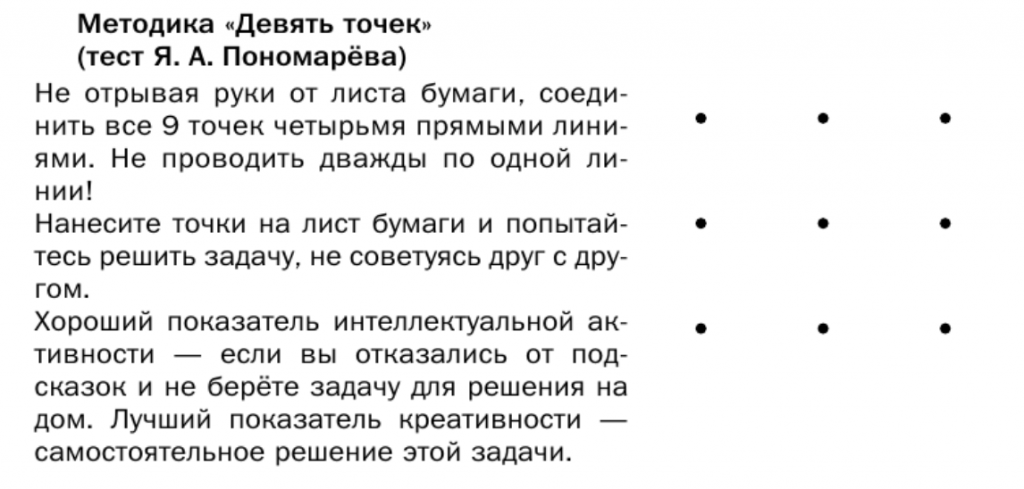

Желательно, чтобы в группу «генераторов» входила парочка фантазеров, абсолютно далеких от той сферы, в которой решается проблема. Они привнесут свежую струю и взгляд под другим углом, поставят все с ног на голову, ведь зачастую для того чтобы найти верное решение нужно выйти за рамки задачи, как в тесте методов решения творческих задач с 9 точками на странице 21 в учебнике «Технология. 10-11 класс» под редакцией В.Д.Симоненко.

Техника имеет определенные, четко обозначенные этапы:

1. Постановка задачи.

2. Выдвижение идей.

3. Обсуждение идей.

4. Принятие решения.

На первом этапе ведущий обрисовывает задачу, которую предстоит решить.

Следующий этап — генерирование идей. В течение 30-60 минут желающие предлагают свои способы решения, можно даже самые фантастические, вроде помощи инопланетян или вмешательства высших сил. Все идеи записываются либо на диктофон, либо на бумагу. Дискуссии на этом этапе вредны.

Ведущий строго следит, чтобы участники не вступали в разговоры и чтобы в творческом порыве не навредили друг другу, а также направляет беседу в нужное русло, задавая вопросы. На этапе генерирования работает только одно правило: нет критике! За этим тоже следит ведущий. В остальном никаких правил. Даже законами физики можно пренебречь.

Далее в дело вступают группа «экспертов». Любая, даже самая фантастическая идея проходит проверку на жизнеспособность. Уточняются условия, при которых можно реализовать то или иное решение. Каждый из группы экспертов высказывает свое мнение. И по итогам обсуждения выбраковываются самые слабые варианты.

В конечном итоге наиболее смелое, нестандартное решение проходит проверку всеми экспертами и принимается в работу.

Метод ТРИЗ

Еще одним способом решения творческих задач является техника ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач была предложена в 1946 г. советским ученым Генрихом Альтшуллером. Судьба ученого не была сладкой. Изобретатель получил первый патент в 8 классе, выжил в Великую Отечественную войну, и в 1948 г. за любовь к науке и Родине получил 25 лет лагерей. Генрих Альтшуллер не сломался, смог выжить в суровых условиях и передал накопленные знания последователям, обучив новые поколения ученых алгоритму решения изобретательских задач (АРИЗ).

Любая изобретательская задача, говорил Альтшуллер, – это выявление и разрешение противоречия. И свои методы он использовал не только для решения научных задач, но и для решения житейских

Пройдя застенки лагерей, даже несмотря на весь свой талант и знания, ученый не мог претендовать на хорошую работу, а средства на жизнь нужно было зарабатывать. В итоге противоречие «работать надо, на работу не берут», было решено. Генрих Альтшуллер начал писать фантастические рассказы под псевдонимом Генрих Альтов. Свой первый рассказ «Икар и Дедал» Альтшуллер опубликовал в 1958 г.

Но не только ученые и инженеры решают задачи с помощью ТРИЗ. Сотрудники уголовного розыска, художники, дизайнеры в своей работе сталкиваются с задачами, для решения которых нужно разрешить противоречие.

Одним из примеров удачного использования ТРИЗ в искусстве является Казанский собор в Санкт-Петербурге. За образец собора Павел I распорядился принять Собор Святого Петра в Ватикане. Из-за протяженности проспекта с запада на восток и особенностей размещения алтаря согласно церковным канонам все храмы Невского строились боком к проезжей части. Однако благодаря размещению колоннады А.Н.Воронин сделал северную часть собора парадной.

Рассмотрим алгоритм ТРИЗ:

- Определяем тип задачи. Задачи бывают двух типов: исследовательские и изобретательские. При исследовательской описывается новое, неизвестное явление, а при изобретательской изменяется известное явление, которое нужно устранить или модифицировать. Задача этапа – перевести исследовательскую задачу в изобретательскую, задав вопрос: «Что нужно сделать чтобы. »

На втором этапе формируется противоречие и идеальный конечный результат (ИКР). Иногда продумывание ИКР уже наталкивает на мысли по решению.

Изучение ресурсов, необходимых для решения задачи.

Вепольный анализ — это оценка взаимодействия вещества и поля, участвующих в задаче.

Потренируемся в применении методов творческого решения практических задач.

В 80-х годах ХХ века у берегов Кореи археологи обнаружили затонувший корабль. С XVI века торговое судно с грузом керамики лежало на морском дне на глубине около 60 метров. Достать дорогие, покрытые уникальной оливково-зеленой глазурью селадоны, предназначенные на продажу японской аристократии, не представлялось возможным. Ведь даже опытные ловцы жемчуга могут нырнуть на глубину только около 20 м. Однако через пару недель к археологам пришел старый рыбак и предложил купить несколько ваз с затонувшего корабля.

На все вопросы о том, как можно достать древние вазы с такой глубины, рыбак посмеивался и отвечал, что ловил на удочку.

Вопрос: Как можно поднять со дна моря хрупкую керамику, не повредив ее?

Источник