Тушение нефти и нефтепродуктов

Одна из актуальных и самых сложных задач, стоящих перед ГПС – тушение пожаров на предприятиях нефтехимической промышленности и резервуаров с нефтепродуктами. На каждый такой объект разрабатываются карточки ликвидации аварийных ситуаций с применением сил пожарной охраны, службы обеспечения населенного пункта и персонала самого предприятия.

Общие правила

По статистике, в России пожары в резервуарных парках нефтепродуктов ежегодно возникают 5-7 раз. Чаще всего горят емкости с бензином. На втором месте – возгорания в резервуарах с сырой нефтью, на третьем – пожары в зоне хранения НП (керосина, мазута, дизельного топлива).

Такие возгорания влекут за собой большие материальные потери и гибель людей. Тушение горящих нефтепродуктов усложняется тем, что ситуация носит затяжной характер и может продлиться несколько дней.

Чтобы предупредить масштабное бедствие, все резервуарные парки и предприятия нефтепереработки в обязательном порядке оснащаются системами пожарной безопасности, срабатывающими не только на фактическое возгорание, но и на утечку продуктов. Из обязательных систем – стационарные устройства для подачи воды и пеногенераторы. Это позволяет сократить время на подачу ОТВ от машин.

Максимальное время прибытия пожарных на объект – 1 час после поступления сигнала. Определяющими факторами для выбора методики тушения резервуаров с нефтепродуктами являются:

- фактическое расположение емкостей;

- вид веществ, от чего зависит дальнейший выбор ОТВ;

- тип системы пожаротушения, установленной на объекте;

- расположение подветренной стороны;

- внешняя температура;

- изолированность горящих резервуаров от других емкостей.

Независимо от выбранного способа тушения обязательным является охлаждение стенок всех резервуаров, включая подземные и наземные, находящихся в зоне ЧС. Данные о плане расположения емкостей берут из заранее заведенных на объект карточек. При этом используют водяные завесы и вокруг делают обвалование. Для непосредственного же тушения нефтепродуктов воду применяют исключительно для вязких и легкозастывающих веществ. Если в зоне аварии находится техника, ее переводят за место обвалования емкостей.

Способы тушения

Особенности тушения пожаров на предприятиях хранения и переработки ЛВЖ и ГЖ связаны с необходимостью снижения уровня кислорода и одновременным снижением концентрации паров. Выделяют два способа работы с горящими НП:

В основе подслойного способа лежит принцип создания изоляционной самозатягивающейся пленки на поверхности продуктов горения. Благодаря этому удается быстро перекрыть доступ кислорода и добиться полной ликвидации огня.

Подслойное пожаротушение возможно в случае наличия предварительно установленных внутри емкости трубопроводов, по которым подается фторсодержащий пленкообразующий пенообразователь. Он легче, чем нефть, поэтому абсолютно не поглощается, а постепенно поднимается на поверхность, купируя огонь. Подслойное тушение особенно востребовано, если уровень нефти и нефтепродуктов в резервуаре менее 3 м.

Преимуществами подслойного способа считается:

- надежность и быстрота ликвидации горения ЛВЖ в емкостях;

- возможность автоматического начала тушения;

- низкий уровень риска взрыва паровоздушной смеси;

- отсутствие необходимости подрыва крышки емкости.

При подслойном способе ТП пенная атака продолжается примерно 5 минут. За это время происходит распространение пены, образование пленки и затухание горения. На поверхности же нефтепродуктов образуется устойчивая пленка толщиной 5-10 см, которая сохраняется в течение нескольких часов.

При поверхностном способе средства тушения нефтепродуктов, а именно пена низкой кратности, подаются дистанционно. Она поступает в очаг возгорания по эластичным рукавам ПА. В отдельных случаях используют пар или инертный газ. Их направляют в специально сделанное при помощи газосварки отверстие в резервуаре, расположенное на уровне примерно 1 м от поверхности НП в емкости.

Средства тушения

В Руководстве по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках определено, что основным средством при ликвидации возгораний считается пена средней и низкой кратности. При использовании в зоне ЧС передвижной техники и полустационарных систем возможно применение:

- тонкораспыленной воды для темных НП;

- порошков;

- инертных газов.

Допустим также метод перемешивания горючей жидкости.

Интенсивность подачи пенообразователя зависит от:

- свойств самого вещества;

- свойств ГВЖ;

- физических показателей (температуры окружающей среды) в зоне горения.

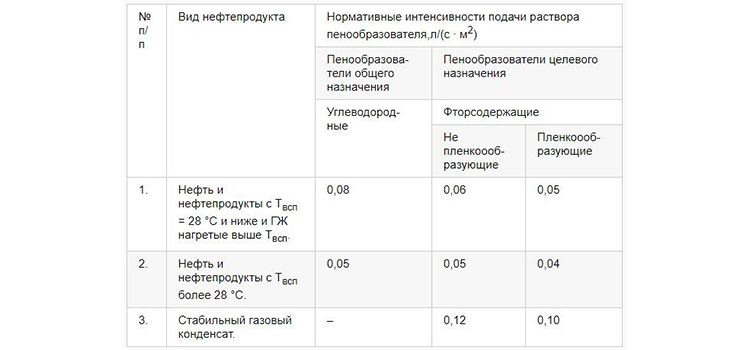

При использовании пены средней кратности работают по утвержденной таблице.

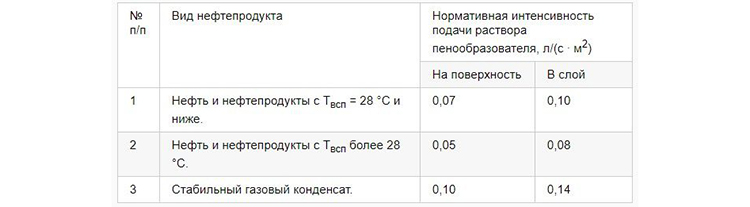

Если в работе пена низкой кратности, пользуются данными.

Действия подразделений

Действия пожарных во многом сходны с задачами для всех остальных категорий пожара. Но есть и нюансы, заключающиеся в одновременном проведении разведки и создании охлаждающей водяной завесы для коммуникаций.

- определяют свойства и количество горящего вещества;

- фиксируют повреждения емкости и ее крышки;

- определяют наличие и возможность создания обвалования;

- проверяют возможные пути распределения жидкости;

- фиксируют наличие или отсутствие водяной подушки, если авария произошла на объекте с тяжелыми нефтепродуктами;

- проверяют состояние канализации, колодцев и гидрозатворов;

- определяют работоспособность системы водоснабжения и ее соответствие заявленным характеристикам согласно ранее заведенной карточке объекта;

- вычисляют возможность сосредоточения на месте аварии необходимого количества пенообразователя.

На основе полученных данных РТП принимает меры:

- определяет необходимое количество личного состава и техники;

- корректирует работу разведки и при необходимости вызывает дополнительные силы;

- организует охлаждение основного и соседних резервуаров;

- создает оперативный штаб, в который входят представители администрации пострадавшего объекта;

- дает команды на отключение резервуаров и коммуникаций, которые могут пострадать во время пожара;

- организует и контролирует пенную атаку;

- дает команды на организацию обвалования на разных рубежах участка;

- координирует работу спецтехники на предельно допустимом расстоянии.

При создании охлаждающей завесы руководствуются правилом не менее двух стволов для негорящего и трех стволов для горящего резервуара. Если горит емкость в обваловании, то охлаждение ее стенок проводится лафетными стволами. Если горят подземные емкости, то в обязательном порядке устанавливают возможный периметр горения и проводят охлаждение дыхательной арматуры.

При проведении пенной атаки максимально охлаждают ту часть резервуара, в которой расположен пеноподъемник. Когда пламя утихает, струи направляют на зону верхнего слоя горючего.

Если принято решение по откачке нефтепродуктов, то учитывают возможные риски:

- при откачке легких НП возможно образование взрывоопасных концентраций;

- заполнение паровоздушного пространства негорящей и горящей емкости пеной может привести к вытеснению паров с их последующим воспламенением.

Исходя из этого, откачка НП из резервуара, охваченного огнем, проводится исключительно в негорящую, охлажденную емкость, несвязанную с ним газоуравнительной системой. Тушение паров проводится только при разнице температур жидкости и верхнего предела воспламенения. Главный маркер – цвет дыма. Закрывать емкость можно только под распыленными струями воды. Если при горении пламя светло-желтого цвета, то закрытие невозможно, так как возможен взрыв внутри резервуара.

Источник

Тушение резервуаров с нефтепродуктами способы

РУКОВОДСТВО

ПО ТУШЕНИЮ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

В РЕЗЕРВУАРАХ И РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ

Дата введения 2000-01-01

РАЗРАБОТАНО авторским коллективом в составе: канд. техн. наук И.Ф.Безродного, канд. техн. наук В.А.Меркулова, канд. техн. наук А.В.Шарикова (ВНИИПО МВД России); канд. техн. наук Е.Е.Кирюханцева, д-ра техн. наук А.Ф.Шароварникова, д-ра техн. наук В.П.Сучкова, канд. техн. наук С.С.Воеводы, канд. техн. наук Ю.М.Сверчкова (МИПБ МВД России); канд. техн. наук В.П.Молчанова, Ю.И.Панкова, канд. техн. наук А.Н.Гилетича, Ю.И.Дешевых, В.А.Колганова (ГУГПС МВД России)

ВНЕСЕНО И ПОДГОТОВЛЕНО К УТВЕРЖДЕНИЮ отделом пожарной охраны объектов ГУГПС МВД России

СОГЛАСОВАНО начальником ВНИИПО МВД России генерал-майором внутренней службы Н.П.Копыловым 03.11.99, начальником МИПБ МВД России генерал-майором внутренней службы Е.Е.Кирюханцевым 19.11.99

УТВЕРЖДЕНО начальником ГУГПС МВД России генерал-лейтенантом внутренней службы Е.А.Серебренниковым 12.12.99

Руководство содержит сведения, отражающие современные представления о процессах развития пожара и тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках, об организации работ при различных способах подачи пенных средств и обеспечении безопасности личного состава пожарной охраны.

С выходом настоящего Руководства утрачивают силу следующие документы:

Указания по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. — М.: ГУПО-ВНИИПО, 1973. — 59 с.;

Рекомендации по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. — М.: ВНИИПО, 1991. — 48 с.;

Рекомендации по предупреждению и тушению пожаров в резервуарах с понтоном и плавающей крышей. — М., 1982. — 28 с. (в части тушения пожара);

Наставление по использованию передвижной пожарной техники для тушения пожаров горючих жидкостей в резервуарах подслойным способом. — М.: ВНИИПО-ВИПТШ, 1995. — 25 с.;

Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности и тактике тушения пожаров в резервуарах на свайных основаниях для условий Западной Сибири и Крайнего Севера. — Тюмень, 1987. — 33 с.

ВВЕДЕНИЕ

Организация тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках основана на оценке возможных вариантов возникновения и развития пожара. Пожары в резервуарах характеризуются сложными процессами развития, как правило, носят затяжной характер и требуют привлечения большого количества сил и средств для их ликвидации.

В Руководстве рассмотрены особенности развития пожаров в резервуарах, огнетушащее действие пены средней и низкой кратности при подаче ее сверху и под слой горючего, приведены нормативные интенсивности подачи пены из отечественных и известных зарубежных пенообразователей, а также рекомендации по организации работы оперативного штаба на пожаре.

Основным средством тушения пожаров в резервуарах является пена средней и низкой кратности, подаваемая на поверхность горючей жидкости. Вместе с тем СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» [1] допускает применение подслойного способа подачи пены, а также других способов и средств тушения пожаров в резервуарах, обоснованных результатами научно-исследовательских работ и согласованных в установленном порядке. Для тушения нефти и нефтепродуктов применяются отечественные и зарубежные пеногенераторы и пенообразователи, прошедшие сертификацию и имеющие рекомендации по их применению и хранению.

Настоящее Руководство представляет собой обобщенный и переработанный вариант документов 8, дополненный новыми требованиями к организации тушения пожаров в резервуарах пеной низкой кратности, подаваемой в слой горючей жидкости или на ее поверхность. Рассмотрены факторы, усложняющие процесс тушения, а также особенности тушения пожара в резервуарах в условиях низких температур, даны практические рекомендации. Определены меры безопасности личного состава.

При разработке документа использованы результаты экспериментальных и теоретических исследований по обеспечению пожарной безопасности резервуарных парков, проведенных во ВНИИПО МВД России, МИПБ (ВИПТШ) МВД России, на полигонах УГПС республик Башкортостан (г.Октябрьский), Татарстан (г.Альметьевск), Красноярского края (г.Норильск), Рязанской (Рязанский НПЗ), Тюменской (г.Новый Уренгой), Оренбургской, Астраханской, Самарской, Пермской областей, и учтены предложения практических работников УГПС МВД (ГУВД, УВД) России, опыт тушения пожаров в резервуарах и резервуарных парках в России и ряде стран СНГ.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Резервуарный парк — группа (группы) резервуаров, предназначенных для хранения нефти и нефтепродуктов и размещенных на участке территории, ограниченной по периметру обвалованием или ограждающей стенкой при наземных резервуарах и дорогами или противопожарными проездами при подземных (заглубленных в грунт или обсыпанных грунтом) резервуарах, установленных в котлованах или выемках.

Интенсивность подачи огнетушащего вещества — количество огнетушащего вещества, подаваемого на единицу площади (объема) в единицу времени.

Нормативная интенсивность подачи огнетушащего вещества (пены) — интенсивность подачи огнетушащего вещества (пены), соответствующая требованиям нормативной документации.

Охлаждение резервуара — подача воды на орошение резервуара стационарными системами охлаждения или пожарными стволами от передвижной пожарной техники, водопровода высокого давления.

Линейная скорость выгорания — изменение высоты слоя горючей жидкости в единицу времени в процессе выгорания.

Линейная скорость прогрева — изменение толщины гомотермического слоя в единицу времени.

«Карман» — объем, в котором горение и прогрев жидкости, а также тепломассообмен при подаче воздушно-механической пены происходит независимо от остальной массы горючего в резервуаре.

Инертность пены — способность пены противостоять «загрязнению» горючей жидкостью в процессе прохождения ее через слой нефти или нефтепродукта либо при контакте с ним.

Биологически «мягкие» пенообразователи — пенообразователи, биоразлагаемость которых составляет более 80%.

Биологически «жесткие» пенообразователи — пенообразователи, биоразлагаемость которых составляет не более 40%.

Кратность пены — отношение объема пены к объему раствора пенообразователя, содержащегося в ней. В зависимости от величины кратности пену подразделяют:

на пену низкой кратности (кратность не более 20);

пену средней кратности (кратность от 20 до 200);

пену высокой кратности (кратность более 200).

Время свободного развития пожара — интервал времени от момента возникновения пожара до момента подачи огнетушащих веществ.

Уровень взлива — высота открытой поверхности горючей жидкости в резервуаре относительно его основания.

Вскипание — процесс вспенивания горючей жидкости из-за присутствия в ней либо попадания в нее капель воды, которые испаряются в прогретом слое горючего. При этом возможно увеличение объема прогретого слоя жидкости в 4-5 раз.

Выброс — интенсивный поток горючей жидкости из резервуара в результате механического вытеснения ее паром, образованным при вскипании донной воды.

Гомотермический (прогретый) слой — толщина слоя нефти или нефтепродукта, прогретого в результате горения жидкости в резервуаре до температуры кипения или близкой к ней.

Развитие пожара — увеличение геометрических размеров зоны горения, опасных факторов пожара и усиление вторичных проявлений опасных факторов пожара в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91.

Гидродинамическая волна — мощный поток нефти или нефтепродукта, образующийся при разрыве (раскрытии) стенки резервуара.

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЖАРОВ В РЕЗЕРВУАРАХ И РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ

1.1. Возникновение пожара

1.1.1. Возникновение пожара в резервуаре зависит от следующих факторов: наличия источника зажигания, свойств горючей жидкости, конструктивных особенностей резервуара, наличия взрывоопасных концентраций внутри и снаружи резервуара. Краткая характеристика резервуаров и резервуарных парков представлена в прил.1.

Пожар в резервуаре в большинстве случаев начинается со взрыва паровоздушной смеси. На образование взрывоопасных концентраций внутри резервуаров оказывают существенное влияние физико-химические свойства хранимых нефти и нефтепродуктов, конструкция резервуара, технологические режимы эксплуатации, а также климатические и метеорологические условия. Взрыв в резервуаре приводит к подрыву (реже срыву) крыши с последующим горением на всей поверхности горючей жидкости. При этом, даже в начальной стадии, горение нефти и нефтепродуктов в резервуаре может сопровождаться мощным тепловым излучением в окружающую среду, а высота светящейся части пламени составлять 1-2 диаметра горящего резервуара. Отклонение факела пламени от вертикальной оси при скорости ветра около 4 м·с составляет 60-70°.

1.1.2. Факельное горение может возникнуть на дыхательной арматуре, местах соединения пенных камер со стенками резервуара, других отверстиях или трещинах в крыше или стенке резервуара при концентрации паров нефтепродукта в резервуаре выше верхнего концентрационного предела распространения пламени (ВКПРП).

Если при факельном горении наблюдается черный дым и красное пламя, то это свидетельствует о высокой концентрации паров горючего в объеме резервуара, и опасность взрыва незначительная. Сине-зеленое факельное горение без дымообразования свидетельствует о том, что концентрация паров продукта в резервуаре близка к области воспламенения и существует реальная опасность взрыва.

1.1.3. На резервуаре с плавающей крышей возможно образование локальных очагов горения в зоне уплотняющего затвора, в местах скопления горючей жидкости на плавающей крыше.

1.1.4. При хранении нефти и нефтепродуктов в условиях низких температур возможно зависание понтона или плавающей крыши при откачке продукта из резервуара, что может привести к падению их с последующим возникновением пожара.

1.1.5. Условиями для возникновения пожара в обваловании резервуаров являются: перелив хранимого продукта, нарушение герметичности резервуара, задвижек, фланцевых соединений, наличие пропитанной нефтепродуктом теплоизоляции на трубопроводах и резервуарах.

1.2. Развитие пожара

1.2.1. Дальнейшее развитие пожара зависит от места его возникновения, размеров начального очага горения, устойчивости конструкций резервуара, климатических и метеорологических условий, оперативности действий персонала объекта, работы систем противопожарной защиты, времени прибытия пожарных подразделений.

1.2.2. На основе анализа пожаров и аварий, происшедших как у нас в стране, так и за рубежом, а также материалов научных исследований пожары в резервуарах и резервуарных парках могут развиваться по следующим вариантам (рис.1.2) [9, 10].

Рис.1.2. Схема вероятных сценариев развития пожара в резервуарном парке

Пожары подразделяются на следующие уровни:

первый (А) — возникновение и развитие пожара в одном резервуаре без влияния на соседние;

второй (Б) — распространение пожара в пределах одной группы;

третий (В) — развитие пожара с возможным разрушением горящего и соседних с ним резервуаров, переходом его на соседние группы резервуаров и за пределы резервуарного парка.

1.2.3. На резервуарах с плавающей крышей в результате теплового воздействия локального очага горения происходит разрушение герметизирующего затвора, а полная потеря плавучих свойств и затопление крыши в реальных условиях может произойти через один час.

При низком уровне нефтепродукта, когда горение происходит под понтоном или плавающей крышей, условия тушения пожара усложняются. Проникновению пены на свободную поверхность нефтепродукта препятствуют корпус понтона (плавающей крыши) и элементы герметизирующего затвора.

1.2.4. В железобетонном резервуаре в результате взрыва происходит разрушение части покрытия. Горение на участке образовавшегося проема сопровождается обогревом железобетонных конструкций покрытия. Через 20-30 мин возможно обрушение конструкций и увеличение площади пожара.

1.2.5. Развитие пожара в обваловании характеризуется скоростью распространения пламени по разлитому нефтепродукту, которая составляет для жидкости, имеющей температуру ниже температуры вспышки, — 0,05 м·с , а при температуре жидкости выше температуры вспышки — более 0,5 м·с . После 10-15 мин воздействия пламени происходит потеря несущей способности маршевых лестниц, выход из строя узлов управления коренными задвижками и хлопушами, разгерметизация фланцевых соединений, нарушение целостности конструкции резервуара, возможен взрыв в резервуаре

1.2.6. Одним из наиболее важных параметров, характеризующих развитие пожара в резервуаре, является его тепловой режим. В зависимости от физико-химических свойств горючих жидкостей возможен различный характер распределения температур в объеме жидкости. При горении керосина, дизельного топлива, индивидуальных жидкостей значение температуры экспоненциально снижается от температуры кипения на поверхности до температуры хранения в глубинных слоях. Характер кривой распределения температуры горючей жидкости изменяется с увеличением времени горения [11, 12].

При горении мазута, нефти, некоторых видов газового конденсата и бензина в горючем образуется прогретый до температуры кипения топлива гомотермический слой [11, 12], увеличивающийся с течением времени.

Линейные скорости выгорания и прогрева нефти и нефтепродуктов во многом зависят от скорости ветра, обводненности продукта, характера обрушения крыши, организации охлаждения стенок резервуара. Значения скоростей выгорания и прогрева горючих жидкостей, необходимые для проведения расчетов, приведены в табл.1.1.

Линейная скорость выгорания и прогрева углеводородных жидкостей

Источник