Тупой способ разъединения тканей это

РАЗЪЕДИНЕНИЕ ТКАНЕЙ

Разъединение мягких тканей. Разъединение мягких тканей производят для создания оперативного доступа к пораженному органу и тканям, а также в процессе выполнения самого оперативного приема, когда он имеет целью удаление патологически измененных тканей, новообразований или даже нормальных органов (например, семенника при кастрации).

Разъединение мягких тканей осуществляют тремя способами: разрезом (рассечением), раздвиганием (расслоением) или отдавливанием (отщемлением). В первом случае разъединяют ткани острым предметом, а в двух последующих случаях — тупым. Выбор того или иного способа зависит от вида и расположения ткани, а также характера операции.

Разрез тканей. Этот способ разъединения тканей является основным. Он широко применяется при оперировании на коже, слизистых и серозных оболочках, фасциях и апоневрозах, мышцах, нервах, кровеносных сосудах и внутренних органах.

Показания к разрезам весьма разнообразны, поэтому различны и способы их выполнения. Однако во всех случаях необходимо соблюдать бережное отношение к тканям и органам, учитывать функциональное значение органа и его восстановительные способности.

Рациональные разрезы должны отвечать следующим основным требованиям: 1) быть достаточно широкими, обеспечивающими свободный доступ к патологическому очагу или органу; 2) не нарушать кровоснабжения и иннервации тканей в оперируемой области, т. е. не травмировать проходящих в зоне разреза крупных сосудов, нервных стволов, а также выводных протоков желёз; 3) не вызывать чрезмерно большого зияния раны, затрудняющего соединение ее краев швами или замедляющего заживление незашитых ран; 4) обеспечивать при гнойных операциях свободный сток раневому отделяемому. Величина, форма и направление разреза в каждом отдельном случае зависят от анатомо-топографических особенностей оперируемой области, характера заболевания и избранного метода операции.

Величина разреза должна соответствовать глубине расположения патологического очага. Чем глубже лежит орган или ткань, подлежащие обнажению или удалению, тем длиннее должен быть разрез кожи и подлежащих тканей.

Форма разреза бывает прямолинейная, веретенообразная и лоскутная. Чаще всего используют прямолинейные разрезы, так как они создают наиболее благоприятные условия для заживления раны и по технике выполнения проще других. Веретенообразные разрезы применяют при избытке кожи в оперируемой области (например, при операции пупочных грыж, доброкачественных опухолей и др.) или при наличии в ней патологических процессов (язвы, свищи, рубцовые изменения и т. п.). Лоскутные разрезы находят применение при пластических операциях и иногда их используют для создания наиболее свободного стока гнойных выделений из глубоких ран и затечных полостей.

Направление разреза выбирают с учетом создания наиболее благоприятных условий для заживления раны (обеспечение стоком и др.). Кроме того, направление разреза зависит от анатомо-топографических данных оперируемой области. На боковых поверхностях туловища и шеи обычно применяют вертикальные или близкие к ним косые разрезы, а на дорсальной и вентральной поверхности шеи и туловища — продольные разрезы. Рассечение мускулов осуществляют, как правило, соответственно ходу мускульных волокон, чем предупреждается значительное зияние ран. В редких случаях (анаэробная инфекция, злокачественная опухоль) допускается рассечение мускулов в поперечном направлении.

Раздвигание тканей. Этот способ часто используют для разъединения мускульной ткани. Плоские мускулы раздвигают по ходу их волокон, а мускулы, соединенные рыхлой клетчаткой, — в направлении хода спайки. Способом раздвигания тканей пользуются также в процессе удаления новообразований, при закрытом способе кастрации и ряде других операций.

Ткани раздвигают ручкой скальпеля, браншами ножниц, пальцами или марлевыми тампонами, благодаря чему предотвращаются повреждения сосудов и нервов, устраняется чрезмерное зияние раны.

Отдавливание, или отщемление, тканей. При некоторых операциях (кастрация, удаление опухолей и др.) для отделения тканей и органов путем? отщемления применяют специальные инструменты, например лещетки, экразеры (рис. 40), или накладывают лигатуру.

Разъединение костной ткани. Показаниями к разъединению костной ткани являются заболевания костей (некрозы, остеомиелиты, новообразования, костные разрастания и др.) и некоторые поражения суставов (гнойные остеоартриты фаланг пальцев у рогатого скота и др.).

При операциях используют следующие способы разъединения костной ткани: остеотомию —рассечение кости с полным ее разъединением резекцию —иссечение части кости на ее протяжении итрепанаци ю — образование в кости искусственного отверстия. Остеотомия, сопровождающаяся удалением периферической части органа (конечности), носит название ампутации.

Инструменты для разъединения тканей. При разъединении мягких тканей используют режущие инструменты (скальпели, ножницы), пинцеты, раневые крючки и зонды.

Рис. 40. Экразеры: / Рис. 41. Скальпели:

Скальпели (рис. 41) являются основным режущим инструментом. Они состоят из ручки и клинка с режущей частью — лезвием. В зависимости от формы клинка различают брюшистый, остроконечный, тупоконечный (прямой и изогнутый), серповидный скальпели. Большинство операций производят брюшистым скальпелем. Остроконечные скальпели применяют при вскрытии абсцессов, а тупоконечные — при рассечении свищей.

Ножницы (рис. 42) также относятся к режущим инструментам. Ими пользуются при рассечении тканей в глубине раны, при операциях на полых органах (желудок, кишки, матка и др.), нервах и сосудах, при наложении швов и лигатур, выстриганиях волос и т. д. Ножницы бывают прямые (остроконечные, тупоконечные и пуговчатые), изогнутые по плоскости, изогнутые по ребру, а также специального назначения (глазные, кишечные и др.).

Пинцеты (рис. 43) применяются для фиксации тканей при операциях, для снятия швов и при перевязках ран. Хирургические пинцеты имеют на одной бранше дна острых зубчика, а на другой — один. Анатомический пинцет имеет рифленые брампш без зубчиков.

Раневые крючки (рис. 44) бывают зубчатые (одно-, двух- и трехзубые) и пластинчатые, острые и тупые, простые и автоматические. Последние называют ранорасширителями. Раневые крючки употребляются для раздвигания и фиксации краев раны.

Зонды (рис. 45) пуговчатые находят применение при исследовании глубины ран и направления их раневого канала, а желобоватые — для фиксации фасций, апоневрозов и брюшины при их рассечении.

Рис. 42. Хирургические ножницы: / Рис. 43. Пинцеты: / Рис. 44. Раневые крючки: / Рис. 45. Зонды:

Костную ткань разъединяют костными щипцами, пилами, долотами и другими инструментами (рис. 46).

Костные щипцы применяют для откусывания острых краев кости, удаления осколков и резекции ребер.

Долота (прямые, желобоватые, угловые) употребляют при иссечении костных разрастаний (экзостозов, новообразований) и вскрытии костных полостей.

Трепаны и трефины используют для образования в кости отверстия, чаще всего при вскрытии костных полостей (гайморовой, лобной и др.). Режущая часть трепана представляет собой цилиндрическую пилу или фрезу, которые приводятся в движение коловоротом, а у трефина — поворотом рукоятки.

Рис. 46. Инструменты для операции на костях:

Пилы (дуговые, листовые, проволочные) предназначены для разъединения костей при остеотомиях.

Ложки и кюретки служат для выскабливания кости и для удаления патологической грануляции.

Распаторы имеют долотообразную форму и служат для отделения надкостницы от кости; на распаторе имеются вблизи режущей части горизонтальные нарезки. На этих нарезках помещают указательный палец, а рукоятку распатора упирают в ладонь.

Элеваторы, или подъемники, употребляются для приподнимания кости и копытного рога.

Источник

2.1. Техника разъединения тканей

При разъединении тканей используются хирургические инструменты 1-ой группы. Для разъединения мягких тканей обычно используют ножи (скальпели) или ножницы, для кости – пилы, долото или кусачки (см. главу № 1). В процессе разъединения тканей формируются элементы раны: края, углы, стенки и дно (рис. 5).

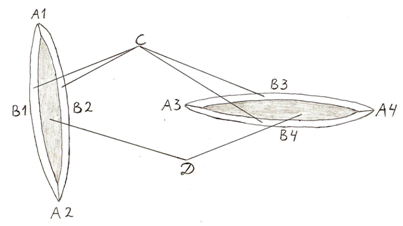

Рис 5. Элементы раны (по отношению к хирургу, вид сверху): А.– углы (1.– дальний, 2.– ближний; 3.– левый, 4.– правый); В.– края (1.– левый, 2.– правый; 3.– дальний, 4.– ближний); С.– стенки; Д.– дно.

К основным принципам разъединения (и соединения) тканей относятся:

Принцип «послойности» означает, что разъединение тканей должно осуществляться по слоям, т.е. вначале – кожа (ее можно рассекать вместе с подкожной клетчаткой и поверхностной фасцией), затем – собственная фасция, при необходимости – мышцы (тоже по слоям) и т.д. Соблюдать этот принцип при разъединении тканей необходимо для того, чтобы иметь возможность своевременно остановить кровотечение, уменьшить травматизацию тканей, по возможности учитывая направление мышечных волокон, при полостных операциях – не повредить внутренние органы и не допустить инфицирования слоев раны, а также для улучшения обзора операционного поля за счет последовательного расширения краев раны.

Техника разъединения тканей состоит в следующем: поверхностный разрез можно выполнить при положении брюшистого скальпеля в позиции «скрипичного смычка», короткий разрез – в позиции «писчего пера» (для точности), но чаще остроконечный или брюшистый скальпель фиксируют в позиции «столового ножа». Вкол при этом должен осуществляться перпендикулярно рассекаемой поверхности (для формирования угла раны), затем изменяют угол наклона скальпеля до 45° и выполняют разрез нужной величины и направления. Большой и указательный пальцы второй руки при этом разводят края раны. Кожу можно рассекать вместе с подкожной клетчаткой, если в ней не содержатся достаточно крупные сосуды или нервы. Выкол скальпеля также должен осуществляться под углом 90° для правильного формирования еще одного угла раны (при использовании брюшистого скальпеля – с доворотом). После этого края кожной раны разводятся крючками (как правило, острыми, многозубыми) и в ране останавливается кровотечение из поврежденных сосудов. Что касается направления разреза, то по возможности оно должно соответствовать направлению магистральных сосудисто-нервных образований (для уменьшения риска их повреждения). При возможности выбора, разрез кожи приводят в соответствие с силовыми линиями натяжения (другими словами, чем острее будет угол между длинником разреза и направлением рядом расположенной кожной складки, тем более оптимальными будут условия для заживления кожной раны). Если рядом нет естественных кожных складок, то можно получить суждение о направлении силовых линий натяжения путем определения направления наилегчайшего формирования складки рукой. Это направление зависит от результирующего действия подлежащих мышц. По возможности сокращение мышечных волокон должно способствовать сближению краев кожной раны, а не их расхождению. При этом направление разреза поверхностных и глубжележащих слоев могут не совпадать друг с другом (такие доступы называют переменными или кулисными), что направлено на уменьшение травматизации тканей, но в то же время сопровождается некоторым сужением операционного поля. По своему направлению разрезы могут быть: продольными (син. вертикальными, выполняются вдоль оси тела), поперечными (син. горизонтальными, выполняются поперек оси тела), косыми (косо по отношению к оси тела), радиальными (проводятся как радиусы от какого-либо центра) и т.д. По форме разрезы могут быть: прямыми, угловыми (в форме угла), дугообразными, Т-образными, комбинированными (комбинация двух и более разрезов) и т.д. Хирург, держащий скальпель в правой руке, должен стараться выполнить разрез слева направо и по возможности «на себя». Пальцы второй руки для соблюдения техники безопасности не должны находиться на линии движения скальпеля. По своей величине разрез должен быть большим, насколько нужно (для обеспечения достаточного по величине доступа, обеспечивающего ориентировку в операционной ране), но малым, насколько это возможно (для уменьшения травматизации тканей). Стремление к чрезмерно малым по величине разрезам может негативно отразиться на выполнении оперативного приема (!).

Разъединение некоторых тканей (например, мышц) можно осуществлять острым или тупым способом. При реализации острого способа пользуются скальпелем или ножницами (ножницы являются более травматичным инструментом, но их использование облегчает соблюдение послойности). При тупом способе разъединения мышц вначале необходимо спинкой или рукояткой скальпеля разъединить перимизий вдоль мышечных волокон (этот момент важен для последующего заживления мышечной раны (!)), а затем воспользоваться кровеостанавливающим зажимом (например, москитом). Раскрытие замка инструмента сопровождается расхождением его рабочих частей и раздвиганием волокон мышцы. Нужно помнить, что использование такого способа разъединения на тех мышцах, которые обладают хорошо выраженными эластическими свойствами, сопровождается невидимыми глазом повреждениями (надрывом и разрывом мышечных волокон, точечными кровоизлияниями в толщу мышцы), что ухудшает условия для заживления раны. Тупым способом можно разъединять и некоторые другие ткани (например, рыхлую клетчатку можно сместить в стороны тупфером).

При разъединении фасций, апоневрозов, париетальной брюшины и плевры зачастую целесообразно воспользоваться желобоватым зондом для обеспечения послойности (зонд вводится через небольшое отверстие в тканях, а затем рассекается скальпелем, спинка которого направляется желобом инструмента). Эти ткани (апоневрозы, брюшину) можно разъединять ножницами (для соблюдения большей точности желательно выполнять разъединение от себя, или справа налево, если ножницы в правой руке). Нужно помнить, что листки брюшины и плевры очень хорошо иннервированы и являются шокогенной зоной. Прокол плевры осуществляют в фазе выдоха пациента (для уменьшения риска повреждения легкого), брюшину надсекают после формирования с помощью хирургических пинцетов купола и пальпации этого купола на предмет попадания в него внутренних органов. При рассечении брюшины вместо желобоватого зонда можно воспользоваться двумя пальцами, которые вводятся через небольшое отверстие и натягивают брюшину на себя. Лезвие скальпеля при этом должно быть направлено от собственных пальцев и от внутренних органов, либо можно воспользоваться ножницами. После рассечения брюшины к ее краям с помощью зажимов Микулича (напоминают кровеостанавливающие зажимы Кохера, но их бранши после закрытия замка полностью не смыкаются) фиксируются увлажненные салфетки, изолирующие рассеченные в процессе доступа слои от содержимого брюшной полости (во избежание попадания в них инфекции).

Принцип «относительной атравматичности» означает, что любая операция – это травма, но задача хирурга – сделать эту травму минимальной. Ранее уже приводились примеры соблюдения этого принципа в процессе разъединения тканей (выбор инструментов и способа разъединения тканей, длины разреза и т.д.). Принцип «относительной атравматичности» необходимо соблюдать и при выполнении оперативного приема. В частности, нужно помнить, что серозное покрытие органов при контакте с воздухом может высыхать, т.е. повреждаться. Об этом свидетельствует потеря присущего таким органам (сердце, кишечник и т.д.) блеска. При контакте между собой двух поврежденных поверхностей между ними образуется спайка. Поэтому для профилактики спайкообразования поверхности таких органов необходимо периодически увлажнять, а салфетки, контактирующие с органами,- обязательно смачивать теплым физиологическим раствором.

Соблюдение принципа «асептичности» направлено на недопущение попадания инфекции в ткани и заживление раны в условиях первичного натяжения. Особенную актуальность приобретает этот принцип при выполнении абдоминальных операций, так как внутри органов желудочно-кишечного тракта в норме имеется инфицированное содержимое. Поэтому при выполнении таких операций необходимо с помощью салфеток, фиксированных к краям брюшины, добиться изоляции рассеченных слоев от содержимого брюшной полости, а сам орган, на котором выполняется вмешательство, изолировать от остального содержимого этой полости. Изолировать орган можно либо в ране (для этого он обкладывается внутри полости салфетками, смоченными теплым физиологическим раствором), либо путем выведения органа (или его части) из раны. Последний способ более надежен и облегчает выполнение оперативного приема, но его реализация возможна только при наличии относительной подвижности органа.

Принцип «гемостатичности» означает, что пациент должен потерять как можно меньше крови во время оперативного вмешательства. Этот принцип должен соблюдаться уже при выборе направления разреза (желательно разъединять ткани параллельно направлению наиболее крупных сосудов для уменьшения вероятности их повреждения). Однако сосуды в процессе разъединения тканей неизбежно повреждаются, и задача хирурга – своевременно остановить возникающее кровотечение.

Источник