- Централизация и децентрализация

- Сущность централизации и децентрализации

- Готовые работы на аналогичную тему

- Проблема выбора между централизацией и децентрализацией

- Достоинства централизации и децентрализации

- От централизации до децентрализации — пять лет

- Централизация и децентрализация — Концепция и суть централизации и децентрализации

- Концепция и суть централизации и децентрализации

- Виды централизованных и децентрализованных фирм

- Преимущества и недостатки централизованных и децентрализованных фирм

- Показатели, используемые для оценки степени централизации и децентрализации

- Оптимальный уровень централизации и децентрализации управления

Централизация и децентрализация

Вы будете перенаправлены на Автор24

Сущность централизации и децентрализации

В структуре управления полномочия не всегда распределяются равномерно и могут по тем или иным причинам быть сосредоточены преимущественно на верхних или нижних ее «этажах». В первом случае имеет место централизация полномочий управления, а во втором децентрализация их.

Отметим, что не все полномочия могут быть централизованными или децентрализованными. Полной централизации может препятствовать то, что люди имеют ограниченное временя, знания, опыт, квалификацию, могут решать одновременно лишь определенное число проблем и усваивать определенный объем информации. При полной децентрализации организация же управляемость может потерять и попасть в хаотичное состояние. Централизация поэтому в одном отношении требует одновременно обратного подхода в другом. К примеру, излишнее сосредоточение решения некоторых проблем в вышестоящей структуре управления может привести к тому, что неизбежно большинство из них будет приниматься на нижних ее этажах. Это им качества не прибавит, но снизит оперативность и повысит бюрократизацию управления.

Централизация и децентрализация могут развиваться как вглубь, так и вширь. В первом случае речь идет об их более детализированной и обстоятельной проработке, которая могла бы в противном случае осуществляться на нижних этажах управленческой иерархии, а во втором об увеличении числа подконтрольных этому субъекту проблем.

Степень централизации полномочий определяется рядом обстоятельств:

- Необходимость распределения дефицитных ресурсов и последствиями принятия решений. Чем «дороже» они, тем на более высоком уровне эти вопросы должны рассматриваться.

- Размеры организации. Чем фирма крупнее, тем сложнее внутри нее координировать деятельность, и возникает преимущество горизонтальных связей. Поэтому в крупной фирме необходима максимальная децентрализация полномочий и разбиение организации на ряд блоков, руководство которых должно быть приближено максимально к уровню, на котором решения принимаются.

- Исторические традиции организации, а также характер и мировоззрение высших руководителей.

- Задачей обеспечения единообразия в реализуемой политике, что весьма затруднительно при большой децентрализации.

- Срочность.

- Наличие необходимых кадров.

- Динамика бизнеса.

- Специфика деятельности, которая может ограничивать сама по себе возможности централизации или децентрализации полномочий.

- Особенности государственного регулирования, а также отношения с профсоюзами.

Готовые работы на аналогичную тему

Степень централизации управления можно охарактеризовать долей решений, которые принимаются на высших ступенях иерархии, уровнем принятия ключевых решений; автономностью их; частотой привлечения к участию в управленческой деятельности подчиненных и т. п.

Значительное усложнение информационных и производственных связей, увеличение количества субъектов, входящих в организацию, степени самостоятельности их, территориальной разбросанности, стремительное изменение конъюнктуры, рост числа принимаемых решений сегодня обуславливают тенденцию к децентрализации управления.

- быстро самостоятельно разрабатывать и принимать инициативные решения, в том числе при участии непосредственного исполнителя;

- отказаться от детальных инструкций из центра, снизив тем самым перегрузку его второстепенными проблемами, сократив информационные потоки и упростив управление в целом;

- более определенно в этих решениях отражать объективную ситуацию;

- ориентировать исполнителей на конкретный результат, а не на показатели;

- осуществлять обучение кадров.

В современных децентрализованных организациях высшее руководство принимает решения о целях, миссии, утверждении долгосрочных планов, распределении ресурсов, оценке деятельности подразделений, совершенствовании управленческой системы. Также оно осуществляет внешние связи, контроль за подразделениями, способствует разрешению конфликтов и созданию благоприятного климата.

Высшее руководство все стратегические решения согласует предварительно с низовыми менеджерами, предоставляя им свободу тактических действий.

Однако существуют организации, которые децентрализации не поддаются, хотя она и нужна — отсюда часто возникает ложная децентрализация, лишь связанная с формой, а не с сутью процессов.

По причине того, что децентрализация не может бесконечно происходить без разрушения самой организации, в какой-томомент определенный ее сменяет обратным процессом — централизацией. Во многом этому способствует автоматизация и компьютеризация управленческих процессов. Так возникают своего рода «маятниковые колебания», которые придают системе управления устойчивость и дополнительную гибкость.

Другим способом сдерживания излишней самостоятельности подразделений является выборочная централизация, которая предполагает, что наряду с предоставлением им большой свободы в действиях руководители их попадают в жесткое персональное подчинение первому лицу организации, становясь его заместителями, а значит, вынуждены в этом качестве подчиняться безоговорочно указаниям центральной власти.

Проблема выбора между централизацией и децентрализацией

Проблема выбора между централизацией и децентрализацией — это проблема выбора оптимальной организационной конструкции.

На практике же не встречается организаций, полностью централизованных или децентрализованных. В организациях с сильно децентрализованными структурами важные решения принимаются часто только служащими, занимающими высокие должности.

Для того чтобы определить, насколько определенная организация по сравнению с другими централизована, выявляются следующие характеристики:

- важность и последствия решений, которые принимаются на нижестоящих уровнях. Если руководитель среднего звена может принимать решения, затрагивающие больше, чем одну функцию, то организация является слабо централизованной;

- количество решений, которое принимается на нижестоящих управленческих уровнях. Чем больше количество решений, принимаемых нижестоящими руководителями, тем степень централизации меньше;

- контроль за работой подчиненных. Высшее руководство в слабо централизованной организации редко проверяет повседневные решения подчиненных ему руководителей, а оценка действий производится на основании суммы достигнутых результатов.

Достоинства централизации и децентрализации

Достоинствами централизованных структур являются следующие:

- централизация улучшает координацию и контроль специализированных функций;

- сильное централизованное управление помогает избежать ситуаций, при которых некоторые отделы фирм развиваются и растут за счет других или в целом организации;

- централизация снижает количество и масштабы ошибочных решений, которые принимаются неопытными менеджерами;

- централизованное управление позволяет экономнее и легче использовать знания и опыт персонала центрального административного аппарата.

Преимуществами децентрализованных структур являются следующие:

- невозможно централизованно управлять крупными организациями из-за большого количества требующейся информации;

- децентрализация позволяет стимулировать инициативу и помогает личности отождествлять себя с организацией;

- децентрализация позволяет принимать решения тому руководителю, который стоит ближе всего к возникшей проблеме и знает ее лучше всех;

- децентрализация помогает подготовке молодого и недостаточно опытного руководителя к более высоким должностям, предоставляя ему тем самым возможность принимать в начале карьеры важные решения.

Источник

От централизации до децентрализации — пять лет

Пять лет назад я выявил закономерность, которую назвал «маятник централизации». Организационные структуры редко пребывают в неподвижности — обычно в них идет либо процесс централизации (у производящих подразделений забираются и централизуются поддерживающие функции), либо процесс децентрализации (формируются самостоятельные бизнес-единицы со всеми поддерживающими функциями внутри). Этот процесс редко (почти никогда) не останавливается в точке оптимума: как правило, маятник изменений уходит в крайнее положение, чтобы затем двинуться назад. В большой компании один ход маятника занимает примерно 5-7 лет.

В 2005 г. крупную региональную сырьевую компанию возглавил сильный лидер-реформатор. Он принялся последовательно расформировывать «удельные княжества» (рудники, фабрики). Сначала у них были отобраны поддерживающие функции — кадры, экономика. Затем настал черед централизации важнейших бизнес-функций — закупок и (самое главное и самое трудное) ремонтов. Фабрики и рудники из полноценных производств превратились в цеха. Реформы шли тяжело: новые бизнес-процессы сбоили, люди уходили в негатив, участились на первых порах незапланированные простои и аварии. Но генеральный директор не сдался — он сумел преодолеть сопротивление и переломить ситуацию. Маятник дошел до своей крайней точки: была построена централизованная процессная компания.

В 2013 г. сменился сначала собственник, а затем и генеральный директор. И оказалось, что согласие производственников с централизацией было иллюзорным. Отовсюду посыпались просьбы о возврате функций: «Ну хоть одного слесаря дайте — централизованной бригады не дождешься!», «А можно нам машину, хоть самую плохонькую? А то у логистов не допросишься!», «А можно нам маленький складик с запчастями вернуть? Быстрее ремонтировать будем!» Каждая просьба была по-своему разумна. Новый генеральный директор пошел навстречу руководителям фабрик — и спустя семь лет маятник сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее двинулся в обратную сторону, к децентрализации. Многолетняя реформа предыдущего директора покатилась вспять.

От чего зависит направление движения маятника? По моим наблюдениям, оно в меньшей степени определяется объективными потребностями компании и в большей — убеждениями или даже, не побоюсь этого слова, верованиями генеральных директоров. В 2000-х в российский бизнес пришла плеяда прозападных менеджеров, которые верили в стандартизацию процессов и специализацию подразделений, — они стали выстраивать процессную систему управления. Сегодня возвращается иная плеяда руководителей, желающих отдать управление процессами в производственные и бизнес-единицы.

На первый взгляд это кажется странным: почему прозападные демократически ориентированные руководители стремились к централизации, а авторитарные патерналисты, наоборот, раздают полномочия? На самом деле это совершенно закономерно. Авторитарный стиль руководства воспроизводит себя на нижних уровнях: «Я полновластный руководитель, руковожу столь же полновластными феодалами. Я отдал им все нити управления на их масштабе, зато и спросить могу по полной программе». Прозападная система, напротив, требует ограничения власти на всех уровнях и установления договорных отношений. Поэтому неудивительно, что разворот страны от западных ценностей стимулировал и запуск маятника централизации в обратную сторону.

Наряду с вопросами «веры» централизация и децентрализация имеют вполне объективные плюсы и минусы. Ради чего проводится централизация? Ради прозрачности, лучшего контроля, стандартизации процессов, экономии на масштабе. Ради чего проводится децентрализация? Ради большей оперативности и практичности в принятии решений, а также ради формирования предпринимательского подхода и ответственности у бизнес-единицы, которая начинает целиком отвечать за результаты бизнеса. В хорошем случае ход маятника позволяет достичь позитивных эффектов централизации, а затем, на обратном пути, не теряя прозрачности и поджарости, сформировать полноценные бизнес-единицы, усилив предпринимательство и ответственность за конечный результат. В этом случае движение маятника обеспечивает восходящее движение организации по спирали развития.

Но на практике я часто встречаюсь с иным случаем: складываются минусы, а не плюсы. Прозападные руководители недооценивают российский менталитет и неразвитость рынка услуг и проводят излишнюю централизацию, которая в разы замедляет принятие решений, при этом сократить численность не удается. Децентрализация же ведет к нарастанию численности и бесконтрольности сформированных натуральных хозяйств. Вместо восходящей спирали маятник обеспечивает спуск по винтовой лестнице в организационный ад.

Как же правильно выбрать направление движения и нащупать точку, где следует остановиться, опираясь при этом не на верования и дух эпохи, а на реальные потребности компании?

За последние годы «Экопси» создала методологию, которая позволяет определять оптимальный уровень централизации для каждой функции в условиях данного бизнеса. Методология основана на оценке двух эффектов — позитивного эффекта специализации, который позволяет повышать качество выполнения работ и снижать затраты, и негативного эффекта фрагментации, когда теряется информация и ухудшается координация при разделении работ между исполнителями. Оптимальна такая степень (де)централизации, при которой достигнут максимум эффектов специализации, не перечеркнутый негативом фрагментации.

Безусловно, реформа все равно запустит движение маятника, но амплитуда его колебаний в этой ситуации будет гораздо ниже, что даст организации шанс с каждым взмахом повышать эффективность, вступив на восходящую спираль.

Источник

Централизация и децентрализация — Концепция и суть централизации и децентрализации

При моделировании или анализе руководящих органов одной из центральных проблем является измерение соотношения централизации и децентрализации. Важность этой проблемы особенно ярко проявляется в органах управления с иерархической структурой и несколькими уровнями принятия решений. Особенно важен вопрос о том, как разделить деятельность сотрудников организации по горизонтали, то есть определить, какие задачи должно выполнять каждое структурное подразделение. Другим важным аспектом построения организации является вертикальное разделение работы. Именно наверху организации решается вопрос о том, в каком разделе иерархии принимаются наиболее важные решения. Это определяет форму организационной структуры и эффективность управленческих решений.

Выбор оптимальной меры централизованного управления снижает производственные издержки. Поэтому важно иметь инструмент, позволяющий на основе количественного значения меры централизации находить более рациональное распределение задач и, тем самым, повышать экономичность системы, а на основе рационального распределения сил специалистов на производственных уровнях системы повышать эффективность производства. Из вышеизложенного следует, что рассматриваемые задачи актуальны.

Концепция и суть централизации и децентрализации

Важнейшими принципами управленческой деятельности являются принципы централизации и децентрализации, которые являются основой организационных форм управления. Централизованная форма предусматривает управление хозяйственной деятельностью предприятий, входящих в состав фирмы, из одного центра, жесткое регулирование и координацию их деятельности, полное отсутствие их экономической самостоятельности до такой степени, что их ответственность за сбыт продукции прекращается после того, как они отгрузили свою продукцию в маркетинговый орган фирмы. Эту форму организации обычно используют небольшие компании, производящие один вид продукции или одну отрасль промышленности, технологический процесс которых тесно связан, работающие в основном в добывающих отраслях промышленности и ориентированные на местный или национальный рынок[5].

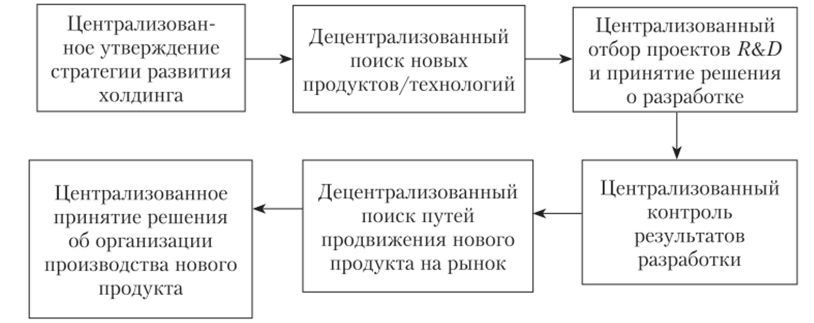

Две основные противоположные отрасли, между которыми необходимо соблюдать правильный баланс — централизация и децентрализация (рис. 1.1). Первая приводит к четкой иерархии, единству управления и цели, а вторая — к разделению труда на всех уровнях, в том числе и управления.

Преимущества иерархии и могут рассматриваться как вертикальное разделение труда, когда на начальника возлагаются полномочия и ответственность за каждую работу. Результатом является управляемость подчиненных и серьезное отношение к работе. Организация управления осуществляется через дисциплину, которая включает в себя вознаграждения и наказания. Некоторые из этих принципов в первую очередь связаны с человеческим фактором. Управление персоналом предполагает создание корпоративного духа и стимулирование инициативы, что сразу же влияет на гармонию в коллективе и успешную разработку и реализацию доверенных людям планов. Разделение труда, как по вертикали, так и по горизонтали в иерархии, дает повышение скорости работы и ее качества за счет концентрации внимания и усилий на узкой задаче. Но окончательное решение не должно приниматься коллегиально

Организационная структура считается централизованной, когда: функциональные отделы играют более важную роль, чем производственные; существует большое количество функциональных служб (отделов); исследовательские отделы расположены в центральном офисе головной компании; при мощном производственно-сбытовом аппарате сбытовая сеть производственных отделов подчиняется центральному сбытовому отделу; функциональные отделы центрального офиса головной компании осуществляют функциональный контроль над отделом.

Децентрализованная форма управления предполагает создание внутри фирмы производственных отделов, обладающих полной экономической самостоятельностью, т.е. наделенных широкими полномочиями как в производственной, так и в маркетинговой сфере и отвечающих за получение прибыли [33]. Высшее руководство фирмы сохраняет за собой функции контроля над операционной деятельностью отделов, координации их работы и определения основных направлений обеспечения эффективности и рентабельности фирмы, а также осуществления перспективного планирования. Как правило, на производственные филиалы возлагается вся полнота ответственности за организацию производственно-сбытовой деятельности. Каждое производственное подразделение самостоятельно финансирует свой бизнес, вступает в коммерческие партнерства с любыми третьими лицами. Однако сам факт создания производственных подразделений не означает, что управление предприятием осуществляется на основе децентрализации. Степень децентрализации определяется степенью, в которой руководителям филиалов предоставляются полномочия или права на самостоятельное принятие решений.

Виды централизованных и децентрализованных фирм

Термин «централизация» относится к степени концентрации принятия решений в одних руках, что связано только с формальной властью, т.е. с правами, которыми обладает определенное лицо в организации

Термин «децентрализация», с другой стороны, имеет два основных значения:

- Во-первых, он относится к рассредоточению официальной власти по цепочке инстанций. В принципе, «первым в очереди» на власть всегда является глава организации. Либо руководитель решает, что она будет сконцентрирована в его руках, либо она будет распределена между сотрудниками — делегированными по вертикали вниз по иерархии. Распределение власти по цепочке подчиненности называется вертикальной децентрализацией.

- Право принятия решений — в данном случае преимущественно неформальное — может принадлежать линейным руководителям в системе формальных полномочий, либо оно «перетекает» за пределы линейной структуры — аналитикам, вспомогательным специалистам и операторам. Горизонтальная децентрализация означает влияние неуправляющих на процесс принятия решений

Вертикальная децентрализация означает делегирование полномочий по принятию решений по цепочке от главы организации до средней линии. При этом основная роль отводится формальной власти (выбор и его авторизация) в отличие от неформальной власти, принадлежащей консультантам и руководителям. В случае вертикальной децентрализации необходимо ответить на следующие вопросы:

- Какие права на принятие решений следует делегировать по цепочке полномочий?

- Насколько далеко по цепочке полномочий должно заходить делегирование?

- Как следует координировать (или контролировать) использование этих прав?

Эти три вопроса тесно взаимосвязаны. Давайте сначала рассмотрим некоторые факты выборочной децентрализации по цепочке полномочий. Считается, что корпорации должны делегировать по цепочке полномочий гораздо больше прав на производство и маркетинг, чем на финансовые и юридические решения. Полномочия по принятию решений обычно остаются на том уровне, на котором лучше всего можно собрать необходимую информацию [8]. Например, в производстве пластмасс решения об исследованиях и разработках связаны с очень сложными знаниями, которые доступны ученому или руководителю лаборатории и вряд ли могут быть переданы на более высокий уровень иерархии. Следовательно, такие решения обычно принимаются на относительно низких уровнях иерархии. С другой стороны, производственные решения здесь принимаются на верхних, уровнях (директором завода), где может быть сконцентрирована вся необходимая информация. Маркетинговые решения могут приниматься как на верхних, так и на нижних уровнях.

Каждая группа существует на том уровне иерархии, где есть лучшая возможность собрать информацию о решениях в функциональной области. Используя рисунок 1.2, мы объединяем эти данные и объединяем четыре рабочих созвездия: финансовая созвездие находится сверху, производственная созвездие снизу, затем маркетинговая созвездие и, наконец, исследовательская созвездие. Таким образом, селективная вертикальная централизация логически связана с созвездиями, созданными по функциональному принципу. (Обратите внимание, что в этом случае децентрализация может быть не только вертикальной, но и горизонтальной; как показано на рис. 1.2, аппаратные группы объединяются в три созвездия на самых высоких иерархических уровнях, а четвертая — исключительно служебная).

Преимущества и недостатки централизованных и децентрализованных фирм

В условиях существования гигантских предприятий с массовым производством однородной продукции преобладала тенденция к централизации управления, поскольку производственные условия создавали для нее наиболее благоприятную почву и давали возможность реализовать ее преимущества, которые заключались в следующем:

- во-первых, в усилении стратегической направленности процесса управления и обеспечении, при необходимости, концентрации ресурсов в ключевых направлениях деятельности организации;

- во-вторых, в устранении необоснованного дублирования управленческих функций, что приводит к экономии средств (например, вместо бухгалтерии в каждом подразделении фирмы существует единая бухгалтерия с меньшим штатом сотрудников)

- в-третьих, концентрация процесса принятия решений в руках тех, кто лучше знает общую ситуацию, имеет более широкий кругозор, знания и опыт

Однако централизация власти имеет свою оборотную сторону — много времени тратится на передачу информации, во время которой значительная ее часть теряется или искажается; наиболее важные решения принимаются теми, кто оторван от жизни и плохо знает конкретную ситуацию, а исполнители, которые хорошо знают ситуацию, от разработки и принятия решений удаляются, и они навязываются им насильно. В результате принимаемые решения не обладают достаточным качеством и не выполняются эффективно на практике

Способ обуздать чрезмерную самостоятельность подразделений — избирательная централизация, которая подразумевает, что наряду с предоставлением им большей свободы действий их руководители попадают в строгую личную подчиненность первому лицу организации, становясь его заместителями, и, следовательно, вынуждены в этом качестве безоговорочно подчиняться указаниям центральной власти

- Централизация улучшает контроль и координацию специализированных самостоятельных функций, сокращает количество и степень ошибочных решений, принимаемых менее опытными менеджерами.

- Сильное централизованное управление позволяет избежать ситуации, когда одни департаменты организации растут и развиваются за счет других или организации в целом.

- Централизованное управление позволяет более экономично и просто использовать опыт и знания персонала центрального административного органа.

В условиях значительного усложнения производственных и информационных процессов, увеличения количества и степени экономической самостоятельности субъектов, входящих в организацию, их территориальной разбросанности, быстрых изменений конъюнктуры, геометрического роста количества принимаемых решений возникла реальная необходимость децентрализации управленческого процесса. Это позволяет, во-первых, быстро разрабатывать и принимать решения, в том числе с участием непосредственных исполнителей; во-вторых, более определенно отражать объективную ситуацию в этих решениях; в-третьих, отказываться от подробных инструкций центра, тем самым снижая его перегрузку второстепенными проблемами и уменьшая информационные потоки

Однако децентрализация управления сопровождается рядом негативных последствий, которые необходимо учитывать на практике. Прежде всего, из-за изолированности процесса принятия решений и его концентрации на нижних уровнях структуры управления, интересы других подразделений и организации в целом часто плохо учитываются или игнорируются, что часто приводит к тактическим, мелким и неэффективным решениям. Из-за отсутствия общих правил и процедур разработки и принятия решений «встряхивание» занимает много времени и не всегда бывает успешным. Наконец, децентрализация может привести к сепаратизму, что крайне пагубно сказывается на организации

Показатели, используемые для оценки степени централизации и децентрализации

Децентрализацию нельзя рассматривать в отрыве от централизации. Не может быть полностью децентрализованной структуры — она потеряет свою целостность. Но не может быть организации, полностью лишенной децентрализации — с утратой автономии она потеряет свою структуру. Таким образом, именно степень децентрализации, выражаемая соотношением между централизацией и децентрализацией управления на данном предприятии, является существенной

Жесткая централизация дезактивирует руководителей и команды подразделений и приводит к снижению эффективности деятельности организации. Чрезмерная децентрализация создает разрыв между целями подразделения и организацией. Положительная деятельность на уровне подразделения может стать отрицательной на уровне организации в целом. А это, соответственно, приведет к снижению эффективности деятельности организации в целом [30].

Оптимальный уровень децентрализации управления, позволяющий обеспечить как активизацию деятельности низовых подразделений, так и ориентацию их деятельности на рост общей эффективности деятельности организации, определяется характеристиками конкретного предприятия, особенностями данной сферы деятельности и спецификой текущей ситуации.

Определенной формой компромисса централизации и децентрализации является полицентризм. Полицентрическая структура сохраняет приоритет единого координирующего центра, но в то же время обеспечивает высокую значимость центров второго уровня, близких к периферии организации и имеющих больше возможностей для своевременного адаптивного реагирования

В то же время существует множество показателей децентрализации управления. Например, следующие показатели децентрализации: количество решений, принятых на более низких уровнях управления; важность решений, принятых на более низких уровнях управления; количество функций, на которые влияют решения, принятые на более низких уровнях управления; степень контроля, осуществляемого за этими решениями

Наиболее важными для оценки уровня централизации/децентрализации являются не количественные показатели — объем переданных полномочий, а качественные характеристики — значимость переданных полномочий в общей системе реализуемых на предприятии управленческих функций и степень самостоятельности нижнего подразделения в реализации этих полномочий. Если персонал нижних уровней организации принимает много решений, но эти решения «запрограммированы» политикой организации, то степень централизации остается высокой. Также, если оценка управленческой деятельности дается на верхнем уровне организации, то это централизация независимо от того, на каком уровне принимаются решения. Таким образом, при оценке уровня централизации/децентрализации важно учитывать, в какой степени децентрализация управления сопровождается децентрализацией власти

Объективная оценка уровня централизации/децентрализации может быть дана по единому критерию, отражающему распределение полномочий между управляющим центром и подразделениями по наиболее важным сферам принятия управленческих решений, связанным с функционированием подразделений. Среди таких сфер можно выделить:

- кадровое перемещение,

- оценка персонала,

- оплата труда,

- структура подразделов,

- организация труда,

- техника и технология производства,

- оперативное планирование

Оптимальный уровень централизации и децентрализации управления

Эффективность функционирования системы сильно зависит как от внутренней структуры системы, так и от среды ее функционирования.

Таким образом, учитывая свойства централизованной системы, которые являются наиболее привлекательными (быстрое время реакции, высокая мобилизационная способность), можно предположить, что централизованная структура (ЦС) наиболее адекватна для агрессивных сред, которые требуют лишь быстрой реакции на внешние воздействия и способности мобилизовать значительные (возможно, все) ресурсы системы для решения возникшей проблемы. Именно поэтому ЦС используется во время войны, в сложных внутренних условиях и в целом агрессивных средах. Кроме того, УЦ, как правило, преуспевает в крупных событиях, которые возникают, как правило, именно из-за внешних угроз. Если подсистемы зацементированы идеей, которую несет Центр, то выживание такой системы в агрессивной среде практически гарантировано.

Верно и обратное: если Центр оказывается в слегка агрессивной среде, то такая система должна «изобрести» врага — внешнего или внутреннего — чтобы оправдать свое существование. Если период пассивности внешней среды затягивается, то со временем централизация системы становится излишней, и она в какой-то мере децентрализуется. Это можно представить и как отсутствие доминирующих свойств внешней среды, как будто она «проникает» внутрь системы и меняет степень централизации, поскольку центр либо не требуется для определения природы системы управления в целом, либо центр просто теряет свои полномочия.

Другой тип ситуации, в которой ЦС является более предпочтительным. Если для системы есть четко определенная цель и четко определенный путь ее достижения, то децентрализация управления неэффективна. Поэтому в производстве, когда технология четко определена, обсуждать нечего, а нужно только выполнить определенную схему действий, всегда есть жесткая централизованная система управления. А такое управление существует только для того, чтобы координировать работу и концентрировать некоторые общие функции (сервер) или выполнять функции, необходимые для представления системы во внешней среде

То же самое и в войсках; полученный приказ должен быть выполнен «точно и в срок», а носитель цели, как и знание способа ее достижения, может служить только одному человеку — командиру, который концентрирует в себе ответственность перед надсистемой и делегированные ему оттуда полномочия.

Напротив, в условиях слабой определенности — когда цель не ясна (но есть ценности) или неизвестен способ ее достижения (который должен быть найден), централизованная система не может адекватно проявить себя, и в этом случае необходима децентрализация управления. Нужна «инъекция» определенной дозы демократии и организация поиска пути достижения цели несколькими «конкурирующими» подсистемами, которые получают автономию на этот период — т.е. управление децентрализовано. Задача центра здесь состоит в том, чтобы наблюдать и улавливать идею или решение, которое позволяет центру организовать реализацию найденной идеи и, возможно, мобилизовать все ресурсы системы для достижения вновь определенной цели. Таким образом, научно-исследовательские группы не должны быть чрезмерно централизованы, роль авторитета в таких работах должна быть снижена, так как они ищут «то, чего я не знаю»

Последнее говорит о том, что децентрализованная структура лучше подходит для периодов с неясными путями. И если, например, социалистическая экономика развивалась как централизованная (она возникла в сложных условиях, всегда имея реальных или мнимых врагов), то капиталистическая экономика — напротив — изначально развивалась по сетевой модели; все независимы и делают то, что хотят. Гибкость и адаптивность капиталистической системы сыграли свою роль, так как капитализм развивался более оптимально в течение длительного периода времени.

На странице курсовые работы по менеджменту вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Менеджмент».

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник