Цементные заводы и производители строительных смесей

Информация

История производства цемента в России начинается с заявки на патентование нового вяжущего вещества Егором Челиевым в 1825 году. Хотя, практические работы с применением цементных смесей велись в 1813 году при восстановлении Москвы на работах по укреплению берегов Москва-реки и строительстве Кремля. Но волею судеб автором портландцемента считается англичанин Дж. Аспдин (Joseph Aspdin), запатентовавший технологию в 1824 году. Начиная с 1836 года, Россия постоянно наращивала производство цемента, которое к 1913 году достигло 1,78 млн. тонн в год. Большинство предприятий располагалось на юге России, где месторождения известняка или мергеля выходят на поверхность (как говорят ученые — южнее границы последнего ледникового периода).

Все виды продукции являются производными от портландцемента. Минеральные добавки и вид основного сырья придают цементу различные свойства.

- Белый цемент — основа для отделочных смесей, цветного цемента марки ЦЦ. Применяется для строительства архитектурных объектов без последующей отделки.

- Быстротвердеющий цемент — применяется в строительстве быстровозводимых и заливных строений.

- Водонепроницаемый безусадочный цемент — применяется в строительстве для формирования гидроизоляции и заделки швов гидросооружений.

- Гидрофобный цемент — присадки снижают водопоглощающие свойства, что увеличивает срок хранения.

- Глиноземистый цемент — добавки глинозема (аллюминат и бокситы) увеличивают скорость отверждения с выделением большого количества тепла. Актуально для зимнего строительства. При добавлении гипса получается расширяющийся цемент марки РЦ.

- Напрягающий цемент — применяется для изготовления железобетонных изделий.

- Пуццолановый цемент — добавление тонкоизмельчённого активного кремнезёма увеличивает время схватывания и понижает тепловыделение. Актуально при возведении объектов с большими сечениями и объемами.

- Сульфатостойкий цемент — характеризуется жесткими ограничениями по содержанию трёхкальциевого алюмината и трёхкальциевого силиката. Применяется при возведении сооружений циклически контактирующих с водой.

В отдельную группу выделяются шлаковые цементы, которые изготавливаются из отходов металлургического производства или золы от сжигания сланцев и бурого угля. Применяется в производстве шлакоблоков.

Принцип производства цемента не претерпел кардинальных изменений с момента его изобретения. Основные процессы:

- Добыча известняка или мергеля открытым способом.

- Измельчение.

- Приготовление смеси.

Различают два способа — сухой и мокрый. При использовании мокрого способа перемешивание происходит с добавлением воды, которую затем выпаривают. К достоинствам этого способа можно отнести равномерность смеси по составу и размеру фракций. Недостаток — большой расход энергии на выпаривание воды перед обжигом (энергозатраты составляют 20. 25% стоимости).

Производится в клинкерной (вращающейся) печи с факельной горелкой. Печи для мокрой смеси вдвое длиннее и больше по диаметру, чем печи для сухой смеси. Температурный режим: верхняя загрузочная зона — 70. 200 °С, зона декарбонизации — 700. 1100 °С, зона спекания 1300. 1450 °С, зона охлаждения — 1300. 900 °С, с переходом в холодильник для быстрого охлаждения гранул.

Сухой способ приготовления смеси получил развитие с появлением устройств экспресс-анализа состава смеси и технологий с автоматизацией процесса смешивания, что снизило энергетические затраты в 2. 3 раза и увеличило съем продукции с одного квадратного метра производственной площади. На выходе получаются клинкерные гранулы.

Положение в отрасли

Пик развития производства цемента приходится на 1965. 1972 годы. СССР занимал первое место в мире, производя 100. 140 млн. тонн в год (мощности предприятий РСФСР — 89. 95 млн. тонн). В 90-е годы было выведено из производства более половины предприятий общей мощностью 17. 23 млн. тонн. Оставшиеся предприятия объединены в десяток производственно-строительных групп.

- Евроцемент Груп (13 крупнейших заводов по всей территории России).

- Холдинг Holcim Group.

- Группа компаний ЛСР.

- Консорциум United Cement Group.

- Холдинг Сибирский цемент.

- ХайдельбергЦемент Рус.

- Компания Lafarge.

Темпы ежегодного прироста за период 2009. 2012 годы составлял 4,5 %, а в 2013 — 7,8% (объем 66,4 млн. тонн). В настоящее время 90% цемента производится по затратному «мокрому» способу.

В целом перспективы рынка цемента имеют основания для оптимизма. Потребность в цементе удовлетворяется промышленностью на 90%, а Правительство планирует строительство большого количества объектов (чемпионат мира по футболу, газопровод Южный поток, космодром Восточный, особый экономический статус Дальнего Востока и др.). Главным сдерживающим фактором развития отрасли является отставание в применении технологии сухого приготовления смеси. Законченная реконструкция ряда предприятий и ввод в строй нескольких новых позволит снизить процент «мокрого» производства до 70, что явно недостаточно (в Европе таких производств нет совсем). По данным ФТС РФ стоимость импортного цемента составляет 56. 70 долларов за тонну, что существенно превышает среднюю внутреннюю цену 110. 130 $/тонну (ДФО — 183 $/тонну). Такая ситуация (при объеме импорта 12. 14 млн. тонн в год за последние два года) оказывает существенное давление на внутренних производителей.

Источник

Навстречу «сухому закону» для цементной промышленности

Визитная карточка города Новороссийска – это едкая пыль от работающих здесь цементных заводов. Экологический ущерб, наносимый окружающей среде цементной промышленностью страны — очевиден, и только модернизация устаревшего оборудования на абсолютном большинстве цементных заводов способна его значительно уменьшить. Но кардинально изменить экономику и экологию производства цемента возможно лишь путем внедрения «сухого» метода его изготовления.

Экономически эффективное и высоконадежное жилищное и промышленное строительство трудно представить без использования недорогих и качественных цементов, позволяющих изготовить из них растворы и бетоны с различными физико-механическими и химико-минералогическими свойствами.

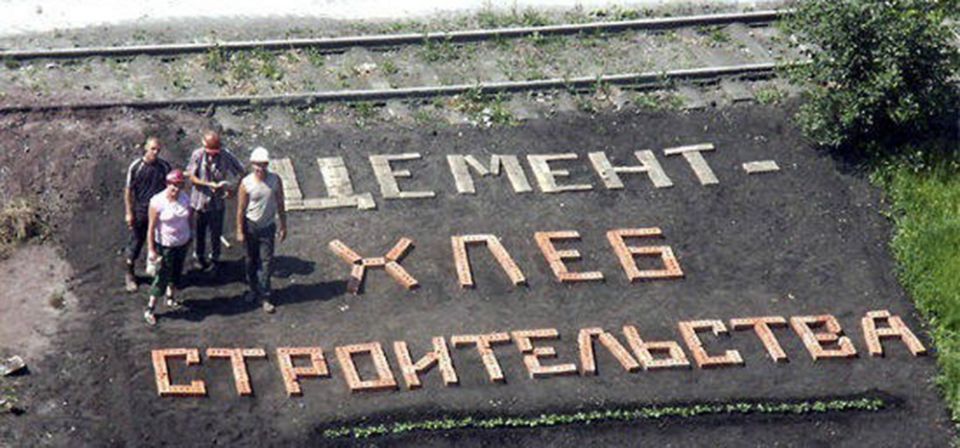

«Цемент – хлеб строительства» — и это бесспорно. Тревожит только то, что о кухне, вернее «пекарне», где готовят «хлеб строительства», более и менее осведомлен довольно узкий круг специалистов строительной сферы.

Цементная промышленность России — это 55 заводов, 49 из них — полного технологического цикла, то есть у каждого из них имеется сырьевая база: карьеры, где добываются глина, известняк и так далее. Лишь однажды, в 1989 году, в Российской Федерации на данной материально-технической базе был достигнут рекордный уровень производства цемента — 89 млн. тонн, которые страна и потребляла.

В 1992 -1993 годах выпуск цемента «провалился до дна» — составил всего 27 млн. тонн. Тем не менее, именно в то время, в цементную промышленность пошли инвестиции западных компаний. В 1992-м году на отечественном рынке появились такие мировые лидеры как Lafarge, Dyckerhoff, Holcim. В 2014 г. цементная промышленность поставила на строительный рынок 59,4 млн. тонн своей продукции.

Дефицит и повышение цен на продукцию вызвали интерес у потенциальных инвесторов из различных регионов России. В прессе и по телевидению, постоянно поднимается тема строительства новых цементных заводов, насколько эти намерения серьезны, покажет время, но отсутствие квалифицированных рабочих, развал цементного машиностроения и элементарный бюрократизм – говорят о том, что цементное производство, по-прежнему будет доступно не многим.

Проблемы цементной промышленности, особенно задачи ее модернизации, в соответствии с общепринятыми экологическими требованиями по энерго- и ресурсосбережению обросли пыльным «смогом» мифов, слухов и домыслов, которые успешно тиражируются в СМИ.

Развеять их в небольшой по объему публикации, дело просто непосильное. Цель статьи — ознакомить как можно больший круг заинтересованных читателей с некоторыми секретами «пекарского искусства» производства цемента.

О понятии «цемент»

В строго энциклопедическом понятии «Цемент» (лат. caementum — «щебень, битый камень») есть искусственное неорганическое вяжущее вещество, являющееся одним из основных строительных материалов.

При взаимодействии с водой, водными растворами солей и другими жидкостями образует пластичную массу, которая затвердевает и превращается в камневидное тело. В основном используется для изготовления бетона и строительных растворов.

Цемент является гидравлическим вяжущим и обладает способностью набирать прочность и во влажных условиях, чем принципиально отличается от некоторых других минеральных вяжущих (гипса, воздушной извести), которые твердеют только на воздухе.

Цемент для строительных растворов — малоклинкерный композиционный цемент, предназначенный для кладочных и штукатурных растворов, изготавливают совместным помолом портландцементного клинкера, активных минеральных добавок и наполнителей.

Римляне, которых полагают первооткрывателями цемента, для получения некоторых его вяжущих свойств подмешивали к извести определённые материалы: пуццоланы (отложения вулканического пепла Везувия); дроблёные или измельчённые кирпичи и затвердевшие отложения вулканического пепла района г. Эйфеля.

В средние века было случайно обнаружено, что продукты обжига загрязнённых глиной известняков по водостойкости не уступают римским пуццолановым смесям и даже превосходят их.

После этого наступил вековой период усиленного экспериментирования. При этом основное внимание было обращено на разработку специальных месторождений известняка и глины, на оптимальное соотношение этих компонентов и добавку новых. Только после 1844 г. пришли к выводу, что помимо точного соотношения компонентов сырьевой смеси, прежде всего необходима высокая температура обжига (порядка +1450° С, 1700 K) для достижения прочного соединения извести с оксидами.

Портландцемент получается при нагревании известняка и глины или других материалов сходного валового состава и достаточной активности до температуры +1450…+1480 °С. Происходит частичное плавление компонентов, и образуются гранулы клинкера.

Для получения цемента, клинкер размалывают совместно примерно с 5% гипсового камня. Гипсовый камень управляет скоростью схватывания; его можно частично заменить другими формами сульфата кальция. Некоторые технические условия разрешают добавлять при помоле другие материалы.

Выдающийся учёный химик Алексей Романович Шуляченко считается отцом русской цементной промышленности. Широкое применение получила шахтная печь Антонова для обжига и производства клинкера.

В подавляющем большинстве случаев под цементом имеют в виду портландцемент и цементы на основе портландцементного клинкера. В конце ХХ века насчитывалось около 30 разновидностей цемента.

Марки цемента определяются главным образом пределом прочности при сжатии половинок образцов-призм размером 40×40×160 мм, изготовленных из раствора цемента состава 1:3 с кварцевым песком.

Марки выражаются в числах М100 — М600 (как правило, с шагом 100 или 50), обозначающим прочность при сжатии соответственно в 100 — 600 кг/см² (10 — 60 МПа).

Цемент с маркой выше 600 благодаря своей прочности называется «военным» или «фортификационным» и цена его на порядок выше марки 500. Применяется он для строительства военных объектов, таких как бункеры, ракетные шахты и т.п..

Также по прочности в настоящее время цемент делится на классы. Основное отличие классов от марок состоит в том, что прочность выводится не как средний показатель, а требует не менее 95 % обеспеченности (т. е. 95 образцов из 100 должны соответствовать заявленному классу). Класс выражается в числах 30 — 60, которые обозначают прочность при сжатии (в МПа).

Исторический экскурс в цементную промышленность

Промышленное производство цемента России имеет почти двухвековую историю. Однако первое официальное упоминание о нем датируется 17 веком. В письме тогдашнему коменданту Москвы, князю Гагарину, Петр I дает поручение прислать несколько бочек извести. Загадочно, ибо затем слово «Известь» было зачеркнуто и исправлено на «Цементъ». Знатоки строительного материаловедения утверждают что, в данном случае, речь шла об одной из разновидностей цемента, производимым в те далекие времена, а именно о роман-цементе.

Официально же первый цементный завод в России был построен и запущен в эксплуатацию в 1839 г., и производил он портландцемент. Спустя буквально полста лет, Россия выходит на европейский рынок, и занимает в этом секторе одно из ведущих мест, вплоть до начала первой Мировой войны.

Трагические события в стране, революция и гражданская война, «камня на камне» не оставили от цементной промышленности. Стратегический серый продукт приходилось покупать за лес, зерно и валюту. В «громадье планов» великого зодчего товарища Сталина это совершенно не входило.

На фронт восстановления цементной промышленности было брошено все, в том числе и литература. В 1929 году Федором Гладковым был написан роман с одиозным названием «Цемент». Вождю народов он так понравился, что он регулярно цитировал его. Особо нравился ему тезис — «Цемент — хлеб строительства», это выражение стало девизом промышленности строительных материалов.

В период «великих сталинских строек» цемент был одним из важнейших материалов, ибо на них в огромных количествах использовался бетон. А бетон и цемент — неразлучны как лед и вода.

В годы первых пятилеток все цементные заводы были реконструированы, а также параллельно с восстановлением существующих производств, возводили и новые. Безусловно, индустриализация и стремительные темпы строительства новых заводов, только способствовали быстрому воспроизводству цемента.

Великая Отечественная Война, снова остановила развитие цементной промышленности, поскольку большая часть заводов находилась на оккупированных территориях, и часть из них были полностью разрушены. Лишь в 1948 г. цементное производство было восстановлено полностью и вышло на прежний уровень.

И уже в 1962 г. СССР занимает первое место в мире по объему производства цемента. И это логично — ведь именно тогда, безраздельно вступила в свои права эпоха крупнопанельного домостроения. А производство железобетонных панелей полностью привязано к цементу.

В 1989 г. в СССР в полном объеме работало 89 цементных заводов, выпускавших более 140 млн. тонн цемента. Развитие промышленности не стояло на месте, научно исследовательские центры представляли цементную науку во многих городах страны. На нужды цементной промышленности работали более трех десятков машиностроительных заводов, а образовательные учреждения, сотнями выпускали новых специалистов в этой области.

Производство цемента в постперестроечной России

В период распада Советского Союза строительный рынок России вновь переживает кризис. Резкое снижение строительства новых объектов, привело к спаду производства цемента. Лишь к 2000 году, с нормализацией ситуации в стране, возобновили работу Российские цементные заводы.

За период с 2000 по 2015 год, производство цемента, по сравнению с девяностыми годами, выросло на 50%. Хотя в 2002 г. страна вошла в десятку мировых лидеров по потреблению цемента, доля России в мировом производстве составляла не более двух процентов.

Основная доля цемента производится по устаревшему «мокрому» способу. И поскольку нормативный срок эксплуатации цементных заводов составляет не более 30 лет, многие из них приходят в негодность и останавливают производство. А спрос на бетон и цемент тем временем растет.

Сегодня Россия находятся на пороге острого дефицита цемента. В принципе, в некоторых регионах России ощущать нехватку цемента стали уже в 2006 г. По мнению специалистов, в ближайшее время могут возникнуть и проблемы с транспортировкой цемента.

О научно-технологическом процессе изготовления цемента

Как уже было отмечено ранее, научно-технологический уровень процессов изготовления цемента в широкой практической реализации законсервирован на уровне ХХ века.

Вследствие повсеместного использования трубчатых печей с высокотурбулентными воздушными потоками, имеющими большую способность к «захвату» и переносу частиц шихты и спекаемого клинкера, существует чрезмерная нагрузка на фильтры очистки отходящих газов.

Все это приводит к удорожанию фильтров, к их большим размерам и невысокой степени очистки (до 95 – 97%), что при крупнотоннажных производствах цемента делает его экологически опасным, поскольку в сутки выбрасываются десятки и даже сотни килограммов высокодисперсной пыли.

Гомогенизация (полное усвоение) клинкерной шихты, вследствие использования исходных минералов с размерами свыше 3-5 мм, не превышает 75 – 80%, что приводит к непрореагированности компонентов, а это в свою очередь, резко ухудшает физико-механические и химико-минералогические свойства цементов.

Техногенные отходы практически не используются (за исключением гранулированного шлака) – вместо этого требуются существенные средства на добычу кондиционного сырья (разработку карьеров известняка, мергеля, глины).

Затраты энергии на спекания клинкера у большинства цементных заводов на уровне 800 – 1 200 и более ккал/кг клинкера, хотя по калориметрическим расчётам достаточно в 2-3 раза меньше.

Затраты энергии на помол клинкера составляют 35 — 50 кВт/ч на тонну цемента при низкой толщине помола, хотя имеются процессы и оборудование с затратами электроэнергии на порядок меньше и качеством помола лучше – до 15000-25000 см2/г.

Использование в качестве энергоносителей преимущественно дорогих теплоносителей: природного газа, нефтепродуктов или кондиционного угля,- существенно повышает себестоимость производства цемента и, в конечном счете, значительно повышает стоимость жилья, промышленных зданий и сооружений.

О коренном изменении состава оборудования цементных заводов

Анализ указанных недостатков показал, что для их устранения неприменимы традиционные способы модернизации оборудования или добавления новых механизмов – необходимо коренное изменение состава оборудования цементных заводов с иными полезными свойствами и параметрами.

Во-первых, для снижения количества выбросов пыли и преобразования цементного производства в экологически безопасное следует отказаться от рукавных фильтров и электрофильтров (которые «пропускают» до 3-5% пыли в выбросах) и перейти к фильтрам с качеством очистки на порядок лучшим – например, водным фильтрам (скрубберам) со степенью отчистки отходящих газов от пыли до 99,7%.

Во-вторых для повышения качества помола следует применять принципиально новое помольное оборудование (например мельницы центробежно — ударного типа) позволяющее достичь гарантированного и заданного размера измельчаемых частиц цемента, которые только и успевают перейти в раствор при приготовлении бетонов.

В-третьих, для оперативного контроля содержания в исходном сырье компонентов клинкера необходимо применить анализаторы, работающие в реальном масштабе времени и совместимые с АСУТП комплекса – например, рентгеноструктурные анализаторы.

В-четвертых, следует внести изменения в технологический процесс приготовления шихты: исходные компоненты необходимо не только точно дозировать, но и добиваться максимально возможной степени гомогенизации шихты с предварительным тонким помолом компонентов.

В-пятых, необходимо применить оборудование для существенного снижения энергозатрат на спекание клинкера и/или использовать «вторичное тепло» – вовлечь в технологический процесс энергию, содержащуюся в отходящих газах и спечённом клинкере, которая в существующих цемзаводах рассеивается в окружающую среду.

В-шестых, необходима полная автоматизация цементных заводов – это позволит существенно снизить трудозатраты в себестоимости производства и иметь возможность оперативной переналадки на выпуск цементов с различными физико-механическими и химико-минералогическими свойствами в связи с изменяющимися потребностями рынка или сырьевыми компонентами.

В-седьмых, полная автономность цементного производства и независимость от энергокоммуникаций может быть достигнута при выработке электроэнергии для привода механизмов и газа для спекания клинкера из твердых горючих ископаемых, например, каменного или бурого угля, горючих сланцев.

Такое решение позволит также:

— существенно снизить затраты на приобретение энергоносителей, поскольку стоимость электроэнергии и газа, получаемых из указанных горючих ископаемых, значительно ниже, чем предлагают монополисты – «Газпром» и поставщики электроэнергии;

— избежать оплаты «за подключение» к сетям электро- и газоснабжения, которая в настоящее время является практически препятствием развития новых производств;

— не тратить время и средства на проектирование сетей и прокладку сетей, а также их «согласование» во множестве инстанций.

Простота –дороже воровства

Как известно изготовление цемента происходит в два этапа — производство клинкера (обожженная смесь известняка и глины), это 70% себестоимости конечного продукта и измельчение его вместе с гипсом и активными минеральными добавками.

Главное при этом — получить сырьевую смесь постоянного состава. Готовят ее двумя основными способами — «мокрым» и «сухим». При «мокром» способе тонкое измельчение сырьевой смеси производят в водной среде с получением шихты в виде водной суспензии — шлама влажностью 30–50%. При «сухом» способе сырьевую шихту готовят в виде тонкоизмельченного сухого порошка, поэтому в процессе помола или перед его началом сырьевые материалы высушивают.

Первый способ проще, поэтому именно он лег в основу советской цементной промышленности. Второй требует более сложного и капризного оборудования. Однако он позволяет обеспечить более высокую производительность печного агрегата и строить более мощные печи.

«Будущее, конечно, за цементными заводами “сухого” производства. Расход топлива, причем самого дорогого — газа, на российских цементных заводах, работающих по «мокрому» способу в два раза выше среднемирового. Чтобы соответствовать требованиям природоохранного законодательства, необходимы постоянные инвестиции в реконструкцию производств. При этом себестоимость цемента, произведенного по старым технологиям, в разы выше, чем себестоимость продукции с “сухого” производства, выбросы в атмосферу которого в разы ниже», — говорит генеральный директор «Базэлцемента» Вячеслав Шматов.

Перспективы «торжества « сухого способа производства цемента

Для строительного комплекса России основополагающие значение цементной промышленности не есть виртуальное понятие, ибо оно практически зримо, товарно весомо и материально торгуемо. Так уж сложились внешние и внутренние обстоятельства нашей страны, что цементные заводы по уровню технологических и технических решений остаются на периферии технического прогресса.

В июне этого года объем производства цемента в России составило 4.7 млн тонн в месяц, что несмотря на кризисные явления, несколько выше, чем в тот же период 2013 года. Выросли и объемы производства цемента «сухим» способом.

Дальнейшее развитие этого наиболее интересного с точки зрения экономики и экологии способа производства цемента в России будет зависеть от трех обстоятельств.

Первое — какую позицию займет государство. Последние несколько месяцев по рынку ходит упорный слух, что с 1 января 2016 года на крупнейшие федеральные и региональные стройки цемент смогут поставлять только те заводы, которые производят его «сухим» способом.

Второе обстоятельство — развитие конкуренции на рынке. «Можно ожидать, что постепенно мы придем к такому положению вещей, когда потребители просто не будут покупать продукцию тех компаний, которые злостно нарушают экологическое законодательство. И у них не останется выбора: либо они разорятся, либо будут перестраивать свою работу. Понятно, что на это потребуются годы, но такова общемировая тенденция», — говорит ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов.

Третье обстоятельство — оборудование.

Отечественная промышленность оборудование для «сухого» способа изготовления цемента не производит вообще. Поэтому на «Невьянском цементнике» еще с 1980-х работают технологии японских компаний Onoda и Kawasaki, Верхнебаканский цементный завод комплектуется датской компанией FLSmidth, на «Мордовцементе» используются фильтры General Electric.

Потому сейчас необходимо или срочно создавать производство такого оборудования в России, что пока еще возможно по отдельным позициям либо полностью обнулять ввозные пошлины на него.

«Минприроды подготовило ряд законопроектов в части изменения нормирования воздействия на окружающую среду за счет внедрения лучших доступных технологий, основанных на последних достижениях науки и техники. Важным условием их успешной реализации должны стать экономические стимулы. Предприятия, активно инвестирующие в модернизацию, энергосбережение, экологически чистые технологии, вправе рассчитывать на преференции. Например, затраты на проведение природоохранных мероприятий должны учитываться при определении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Предприятиям, вставшим на путь модернизации, необходимо льготное кредитование и налоговые послабления», — считают в «Евроцемент групп».

Заключение

Очевидно, что разумное сочетание карающих и поощряющих методов, используемых государством, должно подтолкнуть производителей цемента к строительству новых «сухих» заводов и постепенному выводу «мокрых» производств из эксплуатации. Возможно, через три-пять лет этот процесс примет в России необратимую форму.

Текст: Владимир Иванов, Сергей Санников

Не нужен нам цЕмент турецкий! Иностранные производители цемента закрепляются на российском рынке

Источник