Труд — основа жизнедеятельности человека и общества

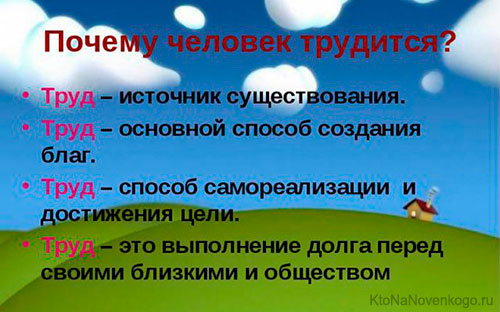

На протяжении всей жизни человек трудиться. Трудиться для того, чтобы удовлетворять свои потребности в крове, пище, одежде и прочее, а также в труде он реализует свой трудовой потенциал, самореализуется и вступает во взаимодействие с обществом.

В процессе труда люди вступают друг с другом в трудовые отношения, которые не могут просто функционировать и для которых необходимо регулирование и контроль. В основном трудовые отношения регулируются государством, издаваемыми им законами и правилами.

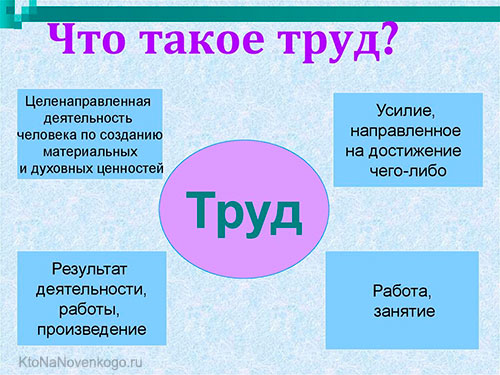

Понятие «труд» нельзя рассматривать упрощенно, поскольку оно включает не только экономический, но и физиологический, социальный и социологический компоненты.

С экономической точки зрения труд — это любая общественно полезная деятельность человека; с физиологической точки зрения трудовая деятельность есть нервно-мышечный процесс за счет накопления в организме потенциальной энергии. Следовательно, труд можно рассматривать как процесс, совершающийся между человеком и природой, в котором человек, производя определенную деятельность, опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой.

Из приведенных определений вытекает, что труд — это деятельность. Однако понятие «деятельность» значительно шире понятия «труд», поэтому его приходится ограничивать.

С равным правом можно говорить о деятельности и человека, и естественных сил природы, и техники и животных. Но слово «труд» по отношению к деятелям такого рода совсем неприменимо: сказать, что они «трудятся», можно лишь не иначе как в поэтической метафоре, поскольку это противоречит и нашим представлениям, и правилам словоупотребления.

Только про человека одинаково правомерно говорить, что он трудится и что он работает. Отсюда следует первое ограничение: трудом мы называем лишь деятельность человека.

Но и деятельность человека является еще слишком широким понятием: сюда войдет и творчество Рафаэля, Ньютона, Эдисона, и бесплодное черпание воды решетом сказочным Иванушкой-дурачком.

Следует отметить, что в разные эпохи общество различно расценивает те или иные виды человеческой деятельности.

Некогда различные гадания, снятие порчи и сглаза, проституция, спекуляция считались полезным для общества и даже богоугодным делом; в советскую же эпоху эти явления осуждались и даже карались по закону; в современных условиях в странах с рыночной экономикой в ряде случаев такие виды деятельности признаются трудовым промыслом, легализуются как своеобразный бизнес, хотя и презираются общественностью.

Эти примеры подчеркивают, что определение труда содержит социологический момент: признание обществом полезности той деятельности, которую мы именуем трудом.

Определяя цели, способы и результаты труда, товаропроизводитель решает три главных вопроса: какие продукты, в каком количестве и когда должны быть произведены? (труд как сознательная деятельность); как эти продукты произвести, из каких ресурсов, с помощью какой технологии? (труд как целесообразная, рациональная деятельность); для кого эти продукты должны быть произведены? (труд как общественно полезная деятельность).

Итак, в самом общем виде труд можно определить как объективно присущую человеку сферу целенаправленной полезной деятельности по превращению природных, материальных и интеллектуальных ресурсов, которыми он располагает, в продукт, необходимый для личного и общественного потребления.

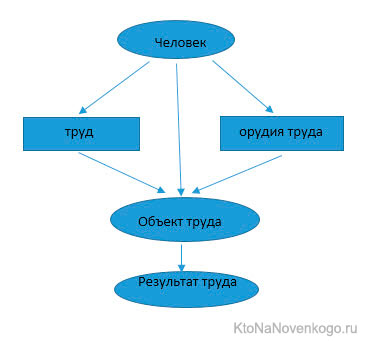

Выполняя определенный вид деятельности, предусматривающий производство продукции или материальных услуг, человек взаимодействует с другими элементами трудового процесса — предметами и средствами труда, а также с окружающей средой.

Средства труда — это машины, приборы и оборудование, инструменты, приспособления и другие виды технологической оснастки, средства программного обеспечения, организационная оснастка рабочих мест. Взаимодействие человека с предметами и средствами труда предопределяется конкретной технологией, уровнем развития механизации труда (машинных, машинно-ручных и ручных процессов), автоматизации и компьютеризации трудовых процессов и производства.

Окружающая среда и ее состояние рассматриваются с точки зрения микроэкологии труда, т.е. обеспечения безопасности труда и соблюдения психофизиологических, санитарно-гигиенических, эргономических и эстетических требований к условиям труда, а также с учетом социально-экономических отношений в организации (на предприятии, в трудовом коллективе).

Созданный в процессе труда продукт как товар имеет физическую (натуральную) и стоимостную (денежную) формы.

Физическая (натуральная) форма различной готовой продукции промышленного, аграрного, строительного, транспортного и другого отраслевого характера, а также всевозможные производственные и непроизводственные работы и услуги выражаются в разнообразных измерителях — штуках, тоннах, метрах и т.п.

В стоимостной (денежной) форме продукт труда может быть выражен как полученный доход или заработок в результате реализации продукта труда.

Важно подчеркнуть, что труд является основой жизнедеятельности и развития человека. Потребность трудиться как необходимое и естественное условие существования изначально заложена в са«ой человеческой природе.

На протяжении всей своей жизни люди познают способы взаимодействия с природой, находят более совершенные формы организации производства, пытаются получить больший эффект от своей трудовой деятельности. При этом и сами люди постоянно совершенствуются, наращивая знания, опыт, производственные навыки. Диалектика этого процесса такова: сначала люди видоизменяют и совершенствуют орудия труда, а затем изменяются и совершенствуются сами.

Процесс развития человечества состоит в непрерывном обновлении и совершенствовании орудий труда и самих людей. Каждое поколение передает последующему в полном объеме запас знаний и производственного опыта. Это новое поколение, в свою очередь, приобретает новые знания и опыт и передает их последующему поколению. Все это происходит по восходящей линии.

Развитие предметов и орудий труда представляет собой лишь необходимое условие осуществления самого процесса труда, но решающим элементом этого процесса выступает сам человек.

Труд является основой жизнедеятельности и развития человека. В самой природе заложено, что человек должен трудиться так, как это необходимое и естественное условие существования. Столь же необходимым и естественным является труд с точки зрения его роли в обществе.

В процессе производства материальных благ и услуг люди по необходимости вступают в определенные взаимосвязи не только с вещественными элементами и природной средой, но и друг с другом. Такие взаимосвязи называют производственными отношениями.

Отношения между людьми, которые обусловлены их участием в общественном труде, представляют собой общественную форму труда.

Необходимо понять, что без исторически сложившейся общественной формы труд как таковой не существует, так же как и не может быть общественной формы труда без самого труда.

С самых первых шагов человечества труд приобретает соответствующую ему общественную форму. Посмотрите вокруг себя: одежда, обувь, мебель, продукты питания, автомобили и т.д. — все, чём мы пользуемся, создано совместным трудом людей.

Стало быть, труд является основой жизни и деятельности не только отдельного человека, но и общества в целом.

Литература. Волков. О.И. Девяткин О.В. Экономика предприятия (фирмы): Учебник. М.:ИНФРА – М, 2005.601с. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для ВУЗов. — М. ЮНИТИ, 2000.5-14. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М., 1993.

Источник

Деятельность и труд как способы существования человека.

Деятельность – вид активности, направленный на такое изменение внешней среды, в результате которого получается нечто новое. Определение деятельности через новизну результата предполагает выделение соответствующей способности человека создавать новые материальные и духовные ценности, традиционно называемой творчеством.

В структуре деятельности различают субъект (действующее лицо или группа), действие, предмет (результат) деятельности, фиксирующий новое качество, форму, состояние, а также условия и средства деятельности. Любая деятельность всегда имеет определенную мотивацию, приводящую к принятию решения о действии с определенной целью и определенным образом. Мотивация и деятельность не могут проходить без выработанных ценностей и алгоритмов деятельности.

Принято условно различать три вида деятельности: практическую, познавательную и ценностную. На практике в каждом акте они, как правило, сочетаются.

Существует несколько классификаций человеческой деятельности. Чаще всего используется разделение деятельности на:

1) практическую и духовную деятельность или

2) продуктивную и репродуктивную деятельность.

Труд – процесс, совершающийся между человеком и природой, в котором человек своей деятельностью опосредует, контролирует, регулирует обмен веществ между собой и природой. Изменяя природу человек изменяется сам.

Необходимым и обязательным условием человеческого существования в социальном обществе является его право. Действие права человека касается практически всех важнейших областей общественной жизни людей. Право можно выразить как некая система общеобязательных отношений и норм, закрепляемых самим государством. Но, чтобы лучше понять, что такое право и правовая деятельность, не достаточно приведённого определения, для этого следует выявить фундаментальное место правовой деятельности и культуры среди иных форм и разновидностей человеческой жизнедеятельности.

Правосознание является совокупность общих взглядов, учений и идей, которые выражают своеобразное отношение человека к праву, правосудию, законности, их представление о том, что есть правомерным либо же неправомерным, где правовая деятельность начинает свое явное проявление. Правосознание ближе всего стоит к сознанию нравственному и политическому, по этой причине только рассмотрение специфических и общих признаков каждой из этих форм (общественного характера) поможет выявить основные особенности культуры права, правовая деятельность.

Сознание политической обусловленности ближе других форм группового сознания (общественного) находится к классовым интересам и экономическим отношениям. Оно же отражает область функционирования политической власти. Общественная трудность или проблема, общественного характера, приобретает политическую обусловленность, если ее решение, косвенно или прямо, связано с проблемой самой власти. Государственный аппарат пытается упорядочить правовое отношение, с целью приспособить их к своим нуждам и потребностям.

Правовая деятельность выражается в государственной монополии и в этом облике получает выражение в культуре права. Право и правовая деятельность связаны с развитием демократии, которая нуждается в жёстких принципах государственного управления и непосредственного участия самих граждан (народа). Право является значимым показателем статуса и положения личности в государстве и обществе, выступая как необходимое и важное орудие государственного управления.

В отличие от правовых действий, правовая деятельность характеризуется: 1) определенным набором действий; 2) связью с достижением фактического результата; 3) целенаправленностью (предварительно продуманной последовательностью действий).

Разновидностью правовой деятельности является профессионально-юридическая деятельность.

Материалистическое и идеалистическое понимание истории. Причины существования идеалистических концепций общества. Общественное бытие и общественное сознание. Философские теории общества и право.

Идеалистическое понимание общества и истории.

1.Общественное сознание определяет общественное бытие.(Главный аргумент – прежде, чем что-то сделать, человек думает).

2.Отрицание законов существования общества. Ничто неповторимо.

3. Общество – сумма индивидов. Люди никак не связаны друг с другом.

4. История – результат деятельности великих личностей, остальные массы – материал.

5. История – поле проявления случайностей.

6. Прогресс связан с реализацией идеалов. Цель – воплощение социального идеала.

Материалистическое понимание общества и истории.

1. Бытие определяет сознание.

2. В обществе существуют объективные законы.

1) в обществе существует система отношений, складывающаяся независимо от сознания людей (производственная деятельность носит объективный характер – хочешь жить — работай).

2) новое поколение пользуется знаниями, накопленными их предками. Преемственность. Культура – субстанция истории.

3. Идея социального прогресса. Существует развитие общества, при этом существует преемственность.

4. Определяющую роль в истории играют народные массы.

5. Идея повторяемости исторического процесса.

Существует естественно-исторический процесс, это объективный процесс, связанный с общественными формациями. Носит универсальный характер, т.к. применим к любому обществу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник

Труд — что это, влияние на эволюцию, виды и цели трудовой деятельности

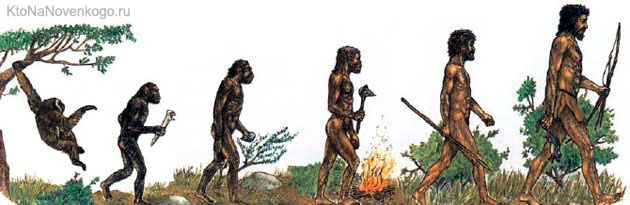

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Вспомним расхожую фразу о том, что труд сделал из обезьяны человека.

Что же это за субстанция такая, которая сумела превратить животное в «хомо сапиенс»? Казалось бы, мы прекрасно знаем, что такое труд, но сформулировать четкое определение этого понятия под силу далеко не всем.

В этой статье мы определим, что такое труд, каким он бывает и какие действия человека можно назвать трудом.

Труд – это…

Проснувшись утром, люди начинают совершать какие-либо действия: женщина готовит завтрак для своей семьи и отправляется на работу либо занимается домашним хозяйством, мужчина тоже спешит на свое рабочее место, дети идут в школу.

Все знают, что им нужно делать, все совершают целенаправленные действия. Их деятельность и есть труд: труд домохозяйки, труд сотрудника офиса или металлурга у плавильной печи, труд ученика, получающего знания в школе или институте.

Вывод: труд – это сознательная целенаправленная деятельность человека, направленная на удовлетворение собственных потребностей и (или) потребностей общества.

Не существует «труд ради труда», всегда есть цель, которую необходимо достичь посредством труда.

Даже совершая пробежку в парке (или придерживаясь ЗОЖ другим образом), мы трудимся для укрепления своего физического и душевного здоровья.

Труд и производство

Если рассматривать труд как часть производственного процесса, то он является фактором производства, т.е. одним из важнейших экономических ресурсов производства.

Человек посредством своего труда и орудий труда воздействует на объект труда (сырье, материалы, комплектующие) → получает результат труда.

Труд тем эффективней, чем совершенней орудия труда и выше квалификация (знания, умения, навыки) работника.

Оценка труда

Объем и качество трудовой деятельности человека оценивается в материальном (денежном) эквиваленте.

В идеале оценка труда должна проводиться по критерию интенсивности и полезности сделанной работы, т.е. чем больше и качественней ты работаешь, тем выше твоя заработная плата. Или же чем больше пользы ты приносишь обществу, тем больше зарабатываешь.

Принцип оценки труда при социализме (что это такое?) выглядит так: «От каждого по его способностям, каждому — по его труду» (Пьер Жозеф Прудон, французский экономист, 19 век). Согласитесь, справедливая оценка трудовой деятельности.

Еще более идеальным кажется принцип оценки труда при коммунизме (что это такое?): «От каждого по способностям, каждому по потребностям» (Луи Блан, французский экономист, 19 век).

Красиво звучит, но абсолютная утопия (что это такое?). Для такой формы распределения материальных благ, созданных обществом, человечество не доросло (и вряд ли дорастет).

Менталитет человека, к сожалению, таков, что, если приносить ему материальные блага на блюдечке с голубой каемочкой, да еще на регулярной основе, работать он не будет в принципе или будет делать это «спустя рукава».

Реалии сегодняшних дней диктуют двойственную оценку труда:

- С одной стороны, выполняется принцип «от каждого по способностям, каждому – по труду». Чем более высокую квалификацию имеет работник и эффективней выполняет свои профессиональные обязанности – тем больше получает.

С другой стороны, наличие капитала (вне зависимости от его происхождения) позволяет извлекать солидные дивиденды, не прикладывая к этому практически никаких усилий.

Труд и эволюция человечества

Эволюция человечества неразрывно связана с трудом, как основой производства материальных благ.

Такой вывод в 19 веке сделали немецкие экономисты Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Энгельс в своей работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» писал:

Труд — источник всякого богатства, утверждают политикоэкономы. Он действительно является таковым наряду с природой, доставляющей ему материал, который он превращает в богатство.

Но он еще и нечто бесконечно большее, чем это. Он — первое основное условие всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: «труд создал самого человека».

Кратенько расскажу, что Энгельс говорил в статье далее, потому что это важно для понимания «трудовой» гипотезы (что это?) происхождения человека. Вспомним еще раз фразу немецкого экономиста: «Труд создал человека из обезьяны». Почему это похоже на правду?

Мозг обезьяны превратился в мозг разумного человека под воздействием труда и членораздельной речи. Наиболее важную роль в совершенствовании мозговых функций сыграли руки, как рабочий инструмент.

Труд изменил строение руки, сделал ее более чуткой и гибкой, рука перестала быть задействована в передвижении. Кстати, современные исследования показали, что мелкая моторика (движения) рук способствует активации работы головного мозга.

Вырисовывается такая схема:

Обезьяна → изменение природных условий + труд + орудия труда (охота с дубиной, возделывание земли с палкой-копалкой и т.д.) → развитие моторики рук → развитие мозга → необходимость трудиться в коллективе → необходимость в средствах коммуникации → возникновение речи → переход на новую ступень эволюции: Человек

Очевидно, что на сегодняшнем уровне развития науки этой теории можно противопоставить массу возражений. Современная наука не может дать гарантию, что теория Энгельса и Маркса относительно роли труда в эволюционном процессе верна на все 100 процентов.

Виды труда

Есть работа, которая требует от человека приложения физических усилий – это физический труд. Есть работа, которая требует интеллектуального напряжения – это умственный труд.

Но четко разграничить умственный и физический труд невозможно, ведь каждое физическое действие обязательно сопровождается осознанием его необходимости и созданием мысленного алгоритма его выполнения, т.е. присутствует и доля умственного труда. Поэтому разделение труда на умственный и физический носит весьма условный характер.

«Труд» и «трудовая деятельность» — синонимы. Различие лишь в том, что труд – объект абстрактный, а трудовая деятельность неразрывно связана с субъектом труда – человеком.

Трудовую деятельность человека в зависимости от ее вектора направленности можно дифференцировать по трем направлениям:

- хозяйственная деятельность – предполагает создание материальных благ в качестве своей цели;

- общественная – направлена на поддержание или преобразование социума (что это такое?), т.е. общества (вне зависимости от его масштабов (школа, город, страна, планета));

- интеллектуальная деятельность – подразумевает создание нематериальных благ (научные разработки, технические изобретения, литературные, живописные произведения и т.д.).

Труд также можно классифицировать следующим образом:

Труд может быть:

- принудительный – как мера наказания за совершенные правонарушения или преступления (что это такое?), рабство (в некоторых странах нелегальный рабский труд еще встречается);

- вынужденный – деятельность осуществляется под воздействием каких-либо моральных или (и) физических факторов;

- добровольный – результат добровольного осознанного выбора человека.

Для чего нужен труд

Труд в жизнедеятельности отдельного человека и человечества в целом выполняет несколько важнейших функций, каждая из которых является самоцелью:

- удовлетворение материальных потребностей человека и общества;

- утоление духовных потребностей (создание нематериальных ценностей);

- самосовершенствование (приобретение новых знаний, умений и навыков);

- развитие общества;

- обеспечение безопасных условий существования отдельного индивидуума (кто это?) и человечества в целом.

Надеюсь, что эта статья немного конкретизировала для вас понятие «труд».

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Коммунистические идеи сейчас не выглядят столь утопическими, тем более, что в странах с высокой социальной поддержкой выплачиваются весьма хорошие пособия по безработице.

Но дело даже не в этом, а в техническом прогрессе, ведь рано или поздно человек переложит большую часть труда на машины, тогда труд превратится из жизненной необходимости в обыкновенное хобби, а с учётом того, что человек без дела сидеть не может, то основательно трудиться не перестанет, однако это уже будет не оплачиваемый труд, а волонтёрство.

В какой-то мере труд очень полезен. Он дисциплинирует личность, помогает развиваться, дает какую-то цель и мотивацию. Однако, работа не должна ухудшать физическое состояние человека.

Кроме того, сам процесс должен быть грамотно построен и сопровождаться периодами отдыха, достаточными для полного восстановления. Иначе вместо прогресса, личность начнет деградировать.

Источник